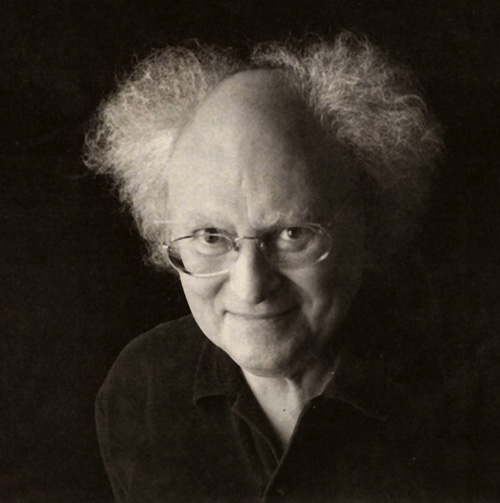

Citations de Henri Meschonnic (153)

une ligne

c’est seulement une

phrase qui s’arrête puis une autre

la vie rime

avec la vie

nous sommes tous des rimes vivantes

qui cherchent

à finir leur phrase

il n’y a pas

de fin pour

dire

peut-être sans le savoir

nous ne sommes que les syllabes

de mots que nous commençons

mais nul n’a la phrase entière

le sens c’est seulement des bouts

de sens que nous sommes ce qui

manque

pour faire la phrase c’est chez

l’autre l’autre l’autre

c’est seulement une

phrase qui s’arrête puis une autre

la vie rime

avec la vie

nous sommes tous des rimes vivantes

qui cherchent

à finir leur phrase

il n’y a pas

de fin pour

dire

peut-être sans le savoir

nous ne sommes que les syllabes

de mots que nous commençons

mais nul n’a la phrase entière

le sens c’est seulement des bouts

de sens que nous sommes ce qui

manque

pour faire la phrase c’est chez

l’autre l’autre l’autre

13/

Le rythme du sens

Le sens du langage poétique s'est corporalisé. Explicitement déjà les tr

avaux de Jousse ** avaient fondé le sens sur le corps. Spire avait lié le rythme

au sens — « Pas de sens, pas de rythme, donc pas de poésie *" » — et le sens

à la « danse laryngo-buccale » **. Mais il restreignait le corps à la psychop

hysiologie, le rythme à l'émotion, la structure du vers à la réalisation indi

viduelle. La phonétique expérimentale, sans la phonologie, sans la psychan

alyse, sans une théorie d'ensemble du langage, bloquaient le vers et la poésie

à une conception ornementale, descriptive, émotionnaliste, liant le plaisir à

l'embellissement.

La tentative la plus récente qui lie le rythme, le sens et le corps est celle de J. Kristeva45. Le problème qui se pose ici est celui de la médiation

des « bases pulsionnelles de la phonation », de Fónagy, pour intégrer la

psychanalyse à une théorie du langage poétique. Cette médiation est ruineuse.

Elle révèle un des clivages épistémologiques les plus marquants de notre

moment culturel, entre la tension vers la grammaire universelle (la sémiotique étant le nouveau nom du signifié transcendantal) et le signifiant substantialisé coupé de la dénotation, où s'opèrent les permutations d'une kabbale

et qui est devenu le lieu d'une sous-rationalité compensatoire. Voilà pourquoi

ce besoin de Fónagy. La même tension se trouvait au xvnf siècle, entre le

côté de Leibniz et celui de Court de Gébelin. Ainsi les problèmes d'une

poétique du vers, par la conceptualisation du rythme qu'ils supposent, mettent

en jeu les tensions fondamentales du savoir moderne.

Il y a donc une nécessité de méthode à analyser ce dernier rapport entre

mètre, rythme et sens, avant de rassembler des éléments pour une théorie du

rythme dans la poésie française.

Pour les < grammairiens », le mètre réalise la langue. Dans la tradition

« formaliste », le poème est un conflit avec le mètre et la langue. J. Kristeva

se situe dans cette tradition. Mais elle scinde le mètre et la langue, — la

< contrainte grammaticale » mise du côté de Г « ego cartésien » (livre cité,

p. 215), la contrainte métrique posée comme « antérieure et postérieure à la

grammaire», et < utilisant des articulations sémiotiques pré-langagières »

(ibid., p. 215), c'est-à-dire les bases pulsionnelles de la phonation qui sont

données comme des « contraintes rythmiques » (p. 213). Contrainte métrique,

contrainte rythmique sont prises l'une pour l'autre. Le mètre et le rythme

sont confondus. Confusion qui apparaît encore dans la proposition : < On

peut concevoir maintenant le rythme non seulement comme une métrique

classique de versification, mais comme une propriété immanente au fonctio

nnement du langage » (p. 215). Confondus aussi le subliminal et l'inconscient,

en mettant les « schémas métriques » sur le même plan préconscient que le

« système de la langue » (p. 217), et sur le même plan que les allitérations

et les anagrammes de Saussure. Loin d'être préconscient, le niveau métrique

(césures, enjambements, etc.) est conscient, connu, reconnu. S'il peut devenir

sous-jacent comme tout le culturel qui nous imbibe (la venue du décasyllabe

racontée par Valéry pour Le cimetière marin), c'est à un niveau spécifique

de l'idéologie. N'étant pas sur le même plan que le syllabisme, les t ressources

musicales de la langue nationale » (p. 211) ne s'y opposent pas. Ce cadre

ne les a jamais empêchées de travailler. L'opposition du vers classique

au vers libre n'est pas de « contraintes prosodiques artificielles » (p. 217)

à une pratique plus naturelle. Il me semble qu'elle manifeste un nouveau

rapport, entre l'individu et la collectivité, et par là une crise de la société

et une crise de l'individu.

Le rythme «mis au < géno-texte », au « plus profond » (on ne peut

pas vérifier s'il est la с condition de la syntaxe ») est restreint au rythme

des timbres, appelé « rythme sémiotique ». L'élément accentuel duratif est

entièrement omis. La procédure est typiquement sémiotique, en ce qu'elle

fait la pétition de principe déjà reconnue, de confondre le sémantique et le émiotique dans le sémiotique seul, d'où la distinction ensuite est impossible.

On pourrait poser, au contraire, les problèmes du rythme et du mètre comme

une contradiction entre le sémantique et le sémiotique. La restriction au seul

rythme des timbres a pour but de privilégier l'inconscient. L'inconscient

ignorerait-il les répétitions accentuelles ? La connotation, coupée de la dénot

ation, devient une « dérive », une écoute flottante para-psychanalytique,

« musicalisant » le sens (p. 238). La référence à l'inconscient tient dans le

couple déplacement-condensation, opérant exclusivement à l'intérieur dés

« bases pulsionnelles de la phonation ». Sans revenir sur l'importance de

l'enjeu, joué mais manqué par Fónagy, on peut faire plusieurs remarques : sur

le lien établi entre le rythme allitératif qui с branche le sujet sur le procès

pulsionnel inconscient » (p. 212) et l'écriture automatique4* ;sur l'opposition à

la с langue nationale en tant que message communicatif » 4T — Joyce tran

sformé en modèle fait oublier la relation qu'on a avec sa langue, pour un

plurilinguisme qui transcende les langues ** ; il s'ensuit une politisation directe,

mécaniste, volontaire, du travail poétique sur les signifiants : Г « abandon

de la métrique » est relié au capitalisme (p. 218). La psychanalyse invoquée

est entraînée dans une rationalité mythique du langage comme onomatopée

(p. 222). Une postulation d'un polymorphisme sémantique est contredite par

la traduction en fait monosémique de l'expressivité 4>. Aux procédés analysés

déjà chez Grammont et Fónagy, s'ajoute une pratique du calembour métalinguistique lacanien. La spéculante de ce discours pseudo-scientifique lui

réserve une faible valeur de connaissance : il joue le rôle d'un fantasme M.

Le plan psychanalytique de la structure du vers et du langage poétique

est pourtant primordial. Il ne saurait être méconnu par quelques erreurs de

méthode, ou par une confusion avec une métaphysique du langage qui le

fausse. On remarque, une fois sorti de l'expressivité, que l'insistance mise

sur le vocalisme, le syllabisme ou le numérisme caractérise certaines tendances

métriques désémantisantes, — la « formElisation » de Lusson et Roubaud.

Alors que l'insistance sur le consonantisme mène à des analyses orientées vers

la théorie du sujet, une corporalisation du sens. La répétition est constitutive du moi, liant le plaisir au rythme. Alors le langage poétique n'est pas un

surplus au langage81.

L'unité de la poésie est le poème. Le vers n'en est qu'une sous-unité.

Une théorie du rythme dans le langage poétique doit contenir les éléments

linguistiques, psychanalytiques, culturels de l'écriture et de la lecture M. On se

propose, le lieu manquant ici, d'en développer ailleurs la logique et la

technique.

Le rythme du sens

Le sens du langage poétique s'est corporalisé. Explicitement déjà les tr

avaux de Jousse ** avaient fondé le sens sur le corps. Spire avait lié le rythme

au sens — « Pas de sens, pas de rythme, donc pas de poésie *" » — et le sens

à la « danse laryngo-buccale » **. Mais il restreignait le corps à la psychop

hysiologie, le rythme à l'émotion, la structure du vers à la réalisation indi

viduelle. La phonétique expérimentale, sans la phonologie, sans la psychan

alyse, sans une théorie d'ensemble du langage, bloquaient le vers et la poésie

à une conception ornementale, descriptive, émotionnaliste, liant le plaisir à

l'embellissement.

La tentative la plus récente qui lie le rythme, le sens et le corps est celle de J. Kristeva45. Le problème qui se pose ici est celui de la médiation

des « bases pulsionnelles de la phonation », de Fónagy, pour intégrer la

psychanalyse à une théorie du langage poétique. Cette médiation est ruineuse.

Elle révèle un des clivages épistémologiques les plus marquants de notre

moment culturel, entre la tension vers la grammaire universelle (la sémiotique étant le nouveau nom du signifié transcendantal) et le signifiant substantialisé coupé de la dénotation, où s'opèrent les permutations d'une kabbale

et qui est devenu le lieu d'une sous-rationalité compensatoire. Voilà pourquoi

ce besoin de Fónagy. La même tension se trouvait au xvnf siècle, entre le

côté de Leibniz et celui de Court de Gébelin. Ainsi les problèmes d'une

poétique du vers, par la conceptualisation du rythme qu'ils supposent, mettent

en jeu les tensions fondamentales du savoir moderne.

Il y a donc une nécessité de méthode à analyser ce dernier rapport entre

mètre, rythme et sens, avant de rassembler des éléments pour une théorie du

rythme dans la poésie française.

Pour les < grammairiens », le mètre réalise la langue. Dans la tradition

« formaliste », le poème est un conflit avec le mètre et la langue. J. Kristeva

se situe dans cette tradition. Mais elle scinde le mètre et la langue, — la

< contrainte grammaticale » mise du côté de Г « ego cartésien » (livre cité,

p. 215), la contrainte métrique posée comme « antérieure et postérieure à la

grammaire», et < utilisant des articulations sémiotiques pré-langagières »

(ibid., p. 215), c'est-à-dire les bases pulsionnelles de la phonation qui sont

données comme des « contraintes rythmiques » (p. 213). Contrainte métrique,

contrainte rythmique sont prises l'une pour l'autre. Le mètre et le rythme

sont confondus. Confusion qui apparaît encore dans la proposition : < On

peut concevoir maintenant le rythme non seulement comme une métrique

classique de versification, mais comme une propriété immanente au fonctio

nnement du langage » (p. 215). Confondus aussi le subliminal et l'inconscient,

en mettant les « schémas métriques » sur le même plan préconscient que le

« système de la langue » (p. 217), et sur le même plan que les allitérations

et les anagrammes de Saussure. Loin d'être préconscient, le niveau métrique

(césures, enjambements, etc.) est conscient, connu, reconnu. S'il peut devenir

sous-jacent comme tout le culturel qui nous imbibe (la venue du décasyllabe

racontée par Valéry pour Le cimetière marin), c'est à un niveau spécifique

de l'idéologie. N'étant pas sur le même plan que le syllabisme, les t ressources

musicales de la langue nationale » (p. 211) ne s'y opposent pas. Ce cadre

ne les a jamais empêchées de travailler. L'opposition du vers classique

au vers libre n'est pas de « contraintes prosodiques artificielles » (p. 217)

à une pratique plus naturelle. Il me semble qu'elle manifeste un nouveau

rapport, entre l'individu et la collectivité, et par là une crise de la société

et une crise de l'individu.

Le rythme «mis au < géno-texte », au « plus profond » (on ne peut

pas vérifier s'il est la с condition de la syntaxe ») est restreint au rythme

des timbres, appelé « rythme sémiotique ». L'élément accentuel duratif est

entièrement omis. La procédure est typiquement sémiotique, en ce qu'elle

fait la pétition de principe déjà reconnue, de confondre le sémantique et le émiotique dans le sémiotique seul, d'où la distinction ensuite est impossible.

On pourrait poser, au contraire, les problèmes du rythme et du mètre comme

une contradiction entre le sémantique et le sémiotique. La restriction au seul

rythme des timbres a pour but de privilégier l'inconscient. L'inconscient

ignorerait-il les répétitions accentuelles ? La connotation, coupée de la dénot

ation, devient une « dérive », une écoute flottante para-psychanalytique,

« musicalisant » le sens (p. 238). La référence à l'inconscient tient dans le

couple déplacement-condensation, opérant exclusivement à l'intérieur dés

« bases pulsionnelles de la phonation ». Sans revenir sur l'importance de

l'enjeu, joué mais manqué par Fónagy, on peut faire plusieurs remarques : sur

le lien établi entre le rythme allitératif qui с branche le sujet sur le procès

pulsionnel inconscient » (p. 212) et l'écriture automatique4* ;sur l'opposition à

la с langue nationale en tant que message communicatif » 4T — Joyce tran

sformé en modèle fait oublier la relation qu'on a avec sa langue, pour un

plurilinguisme qui transcende les langues ** ; il s'ensuit une politisation directe,

mécaniste, volontaire, du travail poétique sur les signifiants : Г « abandon

de la métrique » est relié au capitalisme (p. 218). La psychanalyse invoquée

est entraînée dans une rationalité mythique du langage comme onomatopée

(p. 222). Une postulation d'un polymorphisme sémantique est contredite par

la traduction en fait monosémique de l'expressivité 4>. Aux procédés analysés

déjà chez Grammont et Fónagy, s'ajoute une pratique du calembour métalinguistique lacanien. La spéculante de ce discours pseudo-scientifique lui

réserve une faible valeur de connaissance : il joue le rôle d'un fantasme M.

Le plan psychanalytique de la structure du vers et du langage poétique

est pourtant primordial. Il ne saurait être méconnu par quelques erreurs de

méthode, ou par une confusion avec une métaphysique du langage qui le

fausse. On remarque, une fois sorti de l'expressivité, que l'insistance mise

sur le vocalisme, le syllabisme ou le numérisme caractérise certaines tendances

métriques désémantisantes, — la « formElisation » de Lusson et Roubaud.

Alors que l'insistance sur le consonantisme mène à des analyses orientées vers

la théorie du sujet, une corporalisation du sens. La répétition est constitutive du moi, liant le plaisir au rythme. Alors le langage poétique n'est pas un

surplus au langage81.

L'unité de la poésie est le poème. Le vers n'en est qu'une sous-unité.

Une théorie du rythme dans le langage poétique doit contenir les éléments

linguistiques, psychanalytiques, culturels de l'écriture et de la lecture M. On se

propose, le lieu manquant ici, d'en développer ailleurs la logique et la

technique.

12/

L'excès de sens

La prosodie a été compensatoire de la métrique : en se chargeant de

sens. Une représentation encore moderne de la poésie semble lui faire jouer

dans notre culture un rôle d'anti-arbitraire du signe. Ce lien avec la langue,

qu'une métrique aussi postule, devient une procédure de denudation de la

nature du langage et de son origine. Et le langage étant lui-même déjà,

naturellement, cette transparence obscurcie aux choses, la poésie consisterait

à la retrouver. Il y a eu les « crédulités » paragrammatiques (Change 6, p. 89).

On découvre mieux aujourd'hui l'associationnisme de cette crédulité. Il importe

pour la poésie de défaire le fonctionnement de cette illusion, qui semble sans

cesse renaissante (on essayera plus loin de comprendre pourquoi) chez certains

théoriciens du langage poétique saisis par une hypertrophie du sens.

Comme le mètre l'était de la langue, la prosodie serait une imitation.

Mais une imitation des sensations et des sentiments. Pour éviter de tirer des

vers la signification, des sons, Grammont la tire de leur с nature » (Le vers

français, p. 203). Mais cette nature est à la fois le plan phonétique, articulatoire et les termes qui le désignent, qui sont métaphorisés puis réifiés :

réfèrent irréel créé par le métalangage. Voyelles « aiguës э : c'est « l'impres

sion de l'acuité » (ibid., p. 236), douleur, joie, etc., с d'où une méchanceté

que nous pouvons qualifier d'aiguë » (p. 247)... Une mimétique généralisée

semble surdéterminer les mots de sorte que le métalangage aussi, secondai

rement, mime le langage du texte : indice même de la preuve. La rationalité

qui manoeuvre ici (sa causalité mécaniste et magique) est une métaphysique

de l'origine onomatopéique du langage. L'expressivité est une subjectivité

pré-scientifique déguisé en positivisme. Epistémologiquement, elle est contem

poraine du xviiť siècle.

Elle a pris récemment une apparence à la psychanalyse, et renouvelé ses

termes linguistiques, chez Fónagy. La procédure reste celle de Grammont.

Le problème n'est pas ici celui de sa valeur scientifique, mais du fait socio

logique de la crédibilité qu'il suscite. Avec la vieille « magie du verbe »

où le « son » est à la fois séparé du sens et redondance du sens, cette

psychologisation des localisations articulatoires se donne pour évidence. Elle

se fonde sur une métaphysique régressive du signe qui l'aliène à lui-même en

19

le définissant comme absence de la chose : < Les signes linguistiques ne sont

perçus en tant que signes que par référence à d'autres objets. Ce qui revient

à dire que le signe ne peut fonctionner, ne peut exister, en tant que signe,

que s'il n'a pas d'existence propre38. » Le signe présenté comme négatif

de la chose, détermine la poésie comme tournée contre le langage, vers

les choses : leur imitation. Avec une réduction de la langue aux mots, qui

ne sont conçus comme mots que s'ils sont seuls. Sa psychologie est une

psychologie du comportement : « la poésie fait naître un sourire de satisfac

tion sur nos lèvres » (ibid., p. 110). L'essentiel est que la psychanalyse visée

est manquée. Car « dégager l'arrière-plan inconscient de l'acte phonatoire » 3T,

Г « investissement oral » (ouvrage cité, p. 106) des gestes de la bouche peut

sembler en effet la seule compréhension et rationalité nouvelle de l'expres

sivité des phonèmes. Mais ce travail qui commence en psychanalyse, avec les

travaux de Fr. Dolto M, n'a ici ni la technicité suffisante en psychanalyse ni

la rigueur linguistique qui doivent mutuellement se sous-tendre. On retrouve

le métaphorique déjà connu : « La tendresse se reflète dans une plus grande

fréquence des consonnes L, M M. » (Elle aime.) Et par rapport à des notions

vagues et subjectives (l'agressivité), à un manque de prudence méthodolog

ique *°, — la précaution théorique finale («il n'y a pas de correspondance

simple et exclusive entre une pulsion et un son donné » 41) ne fonctionne plus

que comme une dénégation.

L'excès de sens

La prosodie a été compensatoire de la métrique : en se chargeant de

sens. Une représentation encore moderne de la poésie semble lui faire jouer

dans notre culture un rôle d'anti-arbitraire du signe. Ce lien avec la langue,

qu'une métrique aussi postule, devient une procédure de denudation de la

nature du langage et de son origine. Et le langage étant lui-même déjà,

naturellement, cette transparence obscurcie aux choses, la poésie consisterait

à la retrouver. Il y a eu les « crédulités » paragrammatiques (Change 6, p. 89).

On découvre mieux aujourd'hui l'associationnisme de cette crédulité. Il importe

pour la poésie de défaire le fonctionnement de cette illusion, qui semble sans

cesse renaissante (on essayera plus loin de comprendre pourquoi) chez certains

théoriciens du langage poétique saisis par une hypertrophie du sens.

Comme le mètre l'était de la langue, la prosodie serait une imitation.

Mais une imitation des sensations et des sentiments. Pour éviter de tirer des

vers la signification, des sons, Grammont la tire de leur с nature » (Le vers

français, p. 203). Mais cette nature est à la fois le plan phonétique, articulatoire et les termes qui le désignent, qui sont métaphorisés puis réifiés :

réfèrent irréel créé par le métalangage. Voyelles « aiguës э : c'est « l'impres

sion de l'acuité » (ibid., p. 236), douleur, joie, etc., с d'où une méchanceté

que nous pouvons qualifier d'aiguë » (p. 247)... Une mimétique généralisée

semble surdéterminer les mots de sorte que le métalangage aussi, secondai

rement, mime le langage du texte : indice même de la preuve. La rationalité

qui manoeuvre ici (sa causalité mécaniste et magique) est une métaphysique

de l'origine onomatopéique du langage. L'expressivité est une subjectivité

pré-scientifique déguisé en positivisme. Epistémologiquement, elle est contem

poraine du xviiť siècle.

Elle a pris récemment une apparence à la psychanalyse, et renouvelé ses

termes linguistiques, chez Fónagy. La procédure reste celle de Grammont.

Le problème n'est pas ici celui de sa valeur scientifique, mais du fait socio

logique de la crédibilité qu'il suscite. Avec la vieille « magie du verbe »

où le « son » est à la fois séparé du sens et redondance du sens, cette

psychologisation des localisations articulatoires se donne pour évidence. Elle

se fonde sur une métaphysique régressive du signe qui l'aliène à lui-même en

19

le définissant comme absence de la chose : < Les signes linguistiques ne sont

perçus en tant que signes que par référence à d'autres objets. Ce qui revient

à dire que le signe ne peut fonctionner, ne peut exister, en tant que signe,

que s'il n'a pas d'existence propre38. » Le signe présenté comme négatif

de la chose, détermine la poésie comme tournée contre le langage, vers

les choses : leur imitation. Avec une réduction de la langue aux mots, qui

ne sont conçus comme mots que s'ils sont seuls. Sa psychologie est une

psychologie du comportement : « la poésie fait naître un sourire de satisfac

tion sur nos lèvres » (ibid., p. 110). L'essentiel est que la psychanalyse visée

est manquée. Car « dégager l'arrière-plan inconscient de l'acte phonatoire » 3T,

Г « investissement oral » (ouvrage cité, p. 106) des gestes de la bouche peut

sembler en effet la seule compréhension et rationalité nouvelle de l'expres

sivité des phonèmes. Mais ce travail qui commence en psychanalyse, avec les

travaux de Fr. Dolto M, n'a ici ni la technicité suffisante en psychanalyse ni

la rigueur linguistique qui doivent mutuellement se sous-tendre. On retrouve

le métaphorique déjà connu : « La tendresse se reflète dans une plus grande

fréquence des consonnes L, M M. » (Elle aime.) Et par rapport à des notions

vagues et subjectives (l'agressivité), à un manque de prudence méthodolog

ique *°, — la précaution théorique finale («il n'y a pas de correspondance

simple et exclusive entre une pulsion et un son donné » 41) ne fonctionne plus

que comme une dénégation.

11/

La métrique à la recherche du sens

Musicale par son origine, cherchant une rythmicité pure, la métrique ne

peut pas se débarrasser de la signification dans le langage, comme la peinture,

de la figurativité. Asémantique et traditionnelle, la métrique refuse le nouveau

parce que le nouveau est du sens. La seule sémantique que Grammont pouvait

admettre était celle de l'expression, le rythme « considéré comme moyen

d'expression » : mécanisme circulaire, paraphrastique — le rythme sémpnrl'édition de 1967 du Vers français, et de 1965 pour le Petit traité. Mais еЦ|а/ sont

inscrites dans le dialogue des notes avec le texte (note de 1922, p. 202 « un ''livre qui

était d'actualité il y a vingt ans, quand celui-ci a été fait »). A sa date, Le ч-ers français

est déjà rétrograde : il a le culte de Hugo pour sa virtuosité (p. 51, 6\, 69); déprécie

violemment Г « école décadente » (p. 39, 168, 200, 460) ; méconnut tout ce qui est

antérieur au XVIP s... Il est normatif et subjectif, distribue les bl&mes (p. 358), et les

approbations (p. 180).

35. « ... comme au temps de Fortunat » (Le vers français au XX* s., p. 310).

tisé par imitation du sens, d'où sort la notion même de son « expression ».

Dès Coleridge pourtant apparaît l'idée de l'interaction entre la forme métrique

et le sens. Le mètre n'existe pas plus hors des poèmes qu'aucune structure

abstraite. L'interprétation du mètre vient du sens du vers, de même que

l'interprétation du < son » vient du sens du mot. Finalement, la fonction du

mètre serait qu'il с symbolise la poésie э (ibid., p. 221) — ce qui le renvoie

à une fonction culturelle qui peut, variablement, être de médiation ou de

substitution, une icône d'après Peirce mais non un signe. La métrique tend

alors à s'intégrer dans une sémiotique. Le structuralisme de Jakobson avait

tendu à la dissoudre dans les concepts de la poétique en général, dans les

parallélismes. A travers tout son apport, ses études de poèmes, Jakobson a,

semble-t-il, privilégié une syntagmatique du langage poétique. Il ne pouvait

pas construire une paradigmatique du langage versifié, sans sujet et sans

histoire.

La métrique à la recherche du sens

Musicale par son origine, cherchant une rythmicité pure, la métrique ne

peut pas se débarrasser de la signification dans le langage, comme la peinture,

de la figurativité. Asémantique et traditionnelle, la métrique refuse le nouveau

parce que le nouveau est du sens. La seule sémantique que Grammont pouvait

admettre était celle de l'expression, le rythme « considéré comme moyen

d'expression » : mécanisme circulaire, paraphrastique — le rythme sémpnrl'édition de 1967 du Vers français, et de 1965 pour le Petit traité. Mais еЦ|а/ sont

inscrites dans le dialogue des notes avec le texte (note de 1922, p. 202 « un ''livre qui

était d'actualité il y a vingt ans, quand celui-ci a été fait »). A sa date, Le ч-ers français

est déjà rétrograde : il a le culte de Hugo pour sa virtuosité (p. 51, 6\, 69); déprécie

violemment Г « école décadente » (p. 39, 168, 200, 460) ; méconnut tout ce qui est

antérieur au XVIP s... Il est normatif et subjectif, distribue les bl&mes (p. 358), et les

approbations (p. 180).

35. « ... comme au temps de Fortunat » (Le vers français au XX* s., p. 310).

tisé par imitation du sens, d'où sort la notion même de son « expression ».

Dès Coleridge pourtant apparaît l'idée de l'interaction entre la forme métrique

et le sens. Le mètre n'existe pas plus hors des poèmes qu'aucune structure

abstraite. L'interprétation du mètre vient du sens du vers, de même que

l'interprétation du < son » vient du sens du mot. Finalement, la fonction du

mètre serait qu'il с symbolise la poésie э (ibid., p. 221) — ce qui le renvoie

à une fonction culturelle qui peut, variablement, être de médiation ou de

substitution, une icône d'après Peirce mais non un signe. La métrique tend

alors à s'intégrer dans une sémiotique. Le structuralisme de Jakobson avait

tendu à la dissoudre dans les concepts de la poétique en général, dans les

parallélismes. A travers tout son apport, ses études de poèmes, Jakobson a,

semble-t-il, privilégié une syntagmatique du langage poétique. Il ne pouvait

pas construire une paradigmatique du langage versifié, sans sujet et sans

histoire.

10/

La poésie moderne est l'échec de la métrique

Le métricien n'admet le changement qu'à l'intérieur de son système.

Il est de ceux qui ont le plus de mal à reconnaître la poésie moderne. On

semble plaisamment regretter la mort de l'alexandrin, juste au moment où il

atteignait la perfection. Mais on soutient qu'il « reste le véritable vers fran

çais » (Grammont, Petit traité..., p. 147), sans démêler les problèmes du

XIXe siècle de ceux du xx* siècle. C'est l'académisme. Rien n'a changé. Malgré

une с évolution normale,», et l'idée d'un с avenir de notre vers » (Le vers

français, p. 461), la nouveauté n'a produit « rien qui doive subsister ». Il

ès^ vrai que cela date de 1904, mais n'a jamais été corrigé. Cette dénégation

et \rp refus plongent dans un maurassisme qui condamnait chez Grammont,

en £$08, les tentatives « faites en général *par des étrangers ou de mauvais

plaisant» » (Petit traité, p. 146) *\ On reconnaît les qualificatifs qui tou33. Voir R. Tissot, Peinture et sculpture aux Etats-Unis, A. Colin. Voir art. de

J. Pierre, « L'hypeY?îuritanisme », La quinzaine littéraire. № 183, 15 mars 1974.

34. Le vers français est de 1904, le Petit traité de 1908. Ces dates n'apparaissent

plus dans les rééditions actuelles, elles sont remplacées par un copyright de 193? dans

chèrent Apollinaire. La fixation qui sacralise la langue caractérise un inves

tissement dans la langue-mère qui est exemplaire là où il y a langue sacrée

(l'arabe, l'hébreu). Guiraud remarque en effet que la structure métrique

« n'a, quoi qu'on en dise, pratiquement pas changé depuis les origines »

(livre cité, p. 64). Parce qu'elle est liée à la langue (ibid., p. 110). Etrange

raison. Car les changements phonologiques, morphologiques, syntaxiques de

la langue ont été considérables. Le passage à une prosodie proche de celle

du langage véhiculaire, sinon à celle-là même (non systématiquement, chez

Tardieu, Queneau) réduit le principe syllabique. On ne sait plus ce qu'il faut

compter, exactement. Ainsi s'accroîtrait le caractère accentuel du langage

versifié, avec modification de la notion d'intervalle entre les accents. Mais

un tel passage ne peut être que culturel autant que linguistique. Rapprochant le

langage versifié de renonciation, il le pose comme rapport entre le culturel

et l'individuel, et ses problèmes passent, de la métrique à laquelle ils échappent,

à une théorie globale du poétique. C'est pourquoi les métriciens sont dérout

és85.

D'un côté, ceux qui comptent les syllabes ou la place de la césure ;

de l'autre, ceux qui parlent de vision du monde. Leur opposition me semble

celle du prévisible à l'imprévisible. La métrique se voudrait science de la

prédicabilité du vers, elle ne peut que postuler sa continuité. Quant à ceux

qui privilégient la rupture et la différence — à une certaine limite, on a

là deux mythologies. Le rythme compris comme rupture a été confondu avec

l'émotion. La notion de rythme semble plus vulnérable que celle de mètre,

parce qu'elle est plus liée au sémantique qu'au sémiotique, à renonciation

qu'à la langue. Le vers, devenant par l'abandon des règles canoniques et le

passage à des constantes variables, une variable de variables, impose une

sémantisation de son étude. La théorie du langage poétique apparaît d'autant

plus scindée entre ceux qui renforcent l'opposition de la théorie à la pratique

et ceux qui la réduisent. Ceux qui renforcent cette opposition rendent imposs

ible son enseignement, ce dont ensuite ils s'étonnent, car ils ont creusé

l'incommunicabilité entre dedans et dehors, poème et lecteur, excluant ce

dernier.

La poésie moderne est l'échec de la métrique

Le métricien n'admet le changement qu'à l'intérieur de son système.

Il est de ceux qui ont le plus de mal à reconnaître la poésie moderne. On

semble plaisamment regretter la mort de l'alexandrin, juste au moment où il

atteignait la perfection. Mais on soutient qu'il « reste le véritable vers fran

çais » (Grammont, Petit traité..., p. 147), sans démêler les problèmes du

XIXe siècle de ceux du xx* siècle. C'est l'académisme. Rien n'a changé. Malgré

une с évolution normale,», et l'idée d'un с avenir de notre vers » (Le vers

français, p. 461), la nouveauté n'a produit « rien qui doive subsister ». Il

ès^ vrai que cela date de 1904, mais n'a jamais été corrigé. Cette dénégation

et \rp refus plongent dans un maurassisme qui condamnait chez Grammont,

en £$08, les tentatives « faites en général *par des étrangers ou de mauvais

plaisant» » (Petit traité, p. 146) *\ On reconnaît les qualificatifs qui tou33. Voir R. Tissot, Peinture et sculpture aux Etats-Unis, A. Colin. Voir art. de

J. Pierre, « L'hypeY?îuritanisme », La quinzaine littéraire. № 183, 15 mars 1974.

34. Le vers français est de 1904, le Petit traité de 1908. Ces dates n'apparaissent

plus dans les rééditions actuelles, elles sont remplacées par un copyright de 193? dans

chèrent Apollinaire. La fixation qui sacralise la langue caractérise un inves

tissement dans la langue-mère qui est exemplaire là où il y a langue sacrée

(l'arabe, l'hébreu). Guiraud remarque en effet que la structure métrique

« n'a, quoi qu'on en dise, pratiquement pas changé depuis les origines »

(livre cité, p. 64). Parce qu'elle est liée à la langue (ibid., p. 110). Etrange

raison. Car les changements phonologiques, morphologiques, syntaxiques de

la langue ont été considérables. Le passage à une prosodie proche de celle

du langage véhiculaire, sinon à celle-là même (non systématiquement, chez

Tardieu, Queneau) réduit le principe syllabique. On ne sait plus ce qu'il faut

compter, exactement. Ainsi s'accroîtrait le caractère accentuel du langage

versifié, avec modification de la notion d'intervalle entre les accents. Mais

un tel passage ne peut être que culturel autant que linguistique. Rapprochant le

langage versifié de renonciation, il le pose comme rapport entre le culturel

et l'individuel, et ses problèmes passent, de la métrique à laquelle ils échappent,

à une théorie globale du poétique. C'est pourquoi les métriciens sont dérout

és85.

D'un côté, ceux qui comptent les syllabes ou la place de la césure ;

de l'autre, ceux qui parlent de vision du monde. Leur opposition me semble

celle du prévisible à l'imprévisible. La métrique se voudrait science de la

prédicabilité du vers, elle ne peut que postuler sa continuité. Quant à ceux

qui privilégient la rupture et la différence — à une certaine limite, on a

là deux mythologies. Le rythme compris comme rupture a été confondu avec

l'émotion. La notion de rythme semble plus vulnérable que celle de mètre,

parce qu'elle est plus liée au sémantique qu'au sémiotique, à renonciation

qu'à la langue. Le vers, devenant par l'abandon des règles canoniques et le

passage à des constantes variables, une variable de variables, impose une

sémantisation de son étude. La théorie du langage poétique apparaît d'autant

plus scindée entre ceux qui renforcent l'opposition de la théorie à la pratique

et ceux qui la réduisent. Ceux qui renforcent cette opposition rendent imposs

ible son enseignement, ce dont ensuite ils s'étonnent, car ils ont creusé

l'incommunicabilité entre dedans et dehors, poème et lecteur, excluant ce

dernier.

9/

La combinatoire et la métrique generative

Cette universalité passe aujourd'hui par deux procédures, celle de la

combinatoire, celle de la métrique generative. On les analyse successive

ment, en essayant de découvrir leur rapport entre théorie et empirisme. A

travers leur rapport au vers, leur rapport au sens. On les a rapprochées, parce

qu'elles sont épistémologiquement parentes.

L'analyse mathématique du vers a commencé avec Le symbolisme, du

poète André Belyj (Moscou, 1910). Son objectivité s'arrêtait aux tableaux,

mais une tradition russe en est sortie, de TomacHevski à Kolmogorov {Mathé

matiques et poésie, Moscou, 1962). L'analyse statistique du nombre et de la

position des accents par vers et par poème, ou des effets allitératifs par

rapport à la fréquence des phonèmes dans une langue, sont des études de

constantes, de la redondance d'un système par rapport à un autre. Ainsi la

strophe est définie par Jiří Levy un « système de systèmes » **. A travers

14. Jiří Levy, « Die Théorie des Verses — ihre mathematischen Aspekte », dans

11

l'apport de la théorie de l'information se dégage une difficulté. La notion

de redondance contient ici une pétition de principe. Car on constate une

différence entre un texte et un contenu équivalent dans un « texte en prose

d'égale longueur > u. Or un tel texte ne peut pas exister, par la spécificité

même de la communication dans le langage poétique qu'il s'agit de définir.

Le présupposé théorique dissocie le contenu et la contrainte formelle. Cette

dernière est considérée comme un surplus.

Traiter les formes comme des nombres, c'est en éliminer le sens, ce que

fait explicitement l'Oulipo, « structurEliste » — : « les aspects sémantiques

n'étaient pas abordés, la signification étant abandonnée au bon plaisir de

chaque auteur et restant extérieure à toute préoccupation de structure » w.

L'insistance sur les contraintes, procédés, structures ; le volontarisme : « II n'y

a de littérature que volontaire », dit Queneau (p. 32) ; la confusion par là

entre dire et faire, nostalgie d'une performativité généralisée, jouent un

assez grand rôle dans l'expérimentation pour elle-même, pour être ici le

patron d'un rapport entre théorie et pratique. L'aléatoire est remplacé par

la combinatoire. Le paradoxe de la combinatoire est qu'elle élimine le risque.

C'est une sécurisation par la forme. Le reste : « Romantisme tout ça, psychol

ogie, bricolage » (p. 155). Tout en remettant à sa place, celle d'un travail

des formes, l'écriture « comme jeu » (p. 79).

On situe mieux, par ce rappel du rôle de l'Oulipo, la définition с non

psychologisante du rythme » 1T que donne P. Lusson : « Le rythme est la

combinatoire séquentielle hiérarchisée d'événements considérés sous le seul

aspect du même et du différent » (ibid., p. 33). C'est pour constituer une

théorie universelle. La volonté théorique, l'allure mathématique, couvrent

pourtant une confusion caractéristique de la combinatoire, entre sémantique

et psychologie, rejetant l'une pour l'autre, et l'adoption non critique d'une

théorie de base 18, parce qu'elle favorise la combinatoire. Il s'ensuit un certain

vague 19, et derrière le théorique un nouvel empirisme.

Jacques Roubaud est celui qui a le plus développé les opérations de la

combinatoire. L'importance de sa recherche pour la connaissance de la poésie,

et pour l'analyse de cette connaissance, justifie les questions qu'on peut lui

poser. Le travail vise à décrire et formaliser des systèmes fermés, par exemple

« une ' grammaire ' des formules de rimes, donnant des règles de ' cons

truction '... » 20, — décrire des « groupements combinatoires complexes, ind

épendamment de toute autre indication (prosodie, esthétique, etc.) »

La combinatoire et la métrique generative

Cette universalité passe aujourd'hui par deux procédures, celle de la

combinatoire, celle de la métrique generative. On les analyse successive

ment, en essayant de découvrir leur rapport entre théorie et empirisme. A

travers leur rapport au vers, leur rapport au sens. On les a rapprochées, parce

qu'elles sont épistémologiquement parentes.

L'analyse mathématique du vers a commencé avec Le symbolisme, du

poète André Belyj (Moscou, 1910). Son objectivité s'arrêtait aux tableaux,

mais une tradition russe en est sortie, de TomacHevski à Kolmogorov {Mathé

matiques et poésie, Moscou, 1962). L'analyse statistique du nombre et de la

position des accents par vers et par poème, ou des effets allitératifs par

rapport à la fréquence des phonèmes dans une langue, sont des études de

constantes, de la redondance d'un système par rapport à un autre. Ainsi la

strophe est définie par Jiří Levy un « système de systèmes » **. A travers

14. Jiří Levy, « Die Théorie des Verses — ihre mathematischen Aspekte », dans

11

l'apport de la théorie de l'information se dégage une difficulté. La notion

de redondance contient ici une pétition de principe. Car on constate une

différence entre un texte et un contenu équivalent dans un « texte en prose

d'égale longueur > u. Or un tel texte ne peut pas exister, par la spécificité

même de la communication dans le langage poétique qu'il s'agit de définir.

Le présupposé théorique dissocie le contenu et la contrainte formelle. Cette

dernière est considérée comme un surplus.

Traiter les formes comme des nombres, c'est en éliminer le sens, ce que

fait explicitement l'Oulipo, « structurEliste » — : « les aspects sémantiques

n'étaient pas abordés, la signification étant abandonnée au bon plaisir de

chaque auteur et restant extérieure à toute préoccupation de structure » w.

L'insistance sur les contraintes, procédés, structures ; le volontarisme : « II n'y

a de littérature que volontaire », dit Queneau (p. 32) ; la confusion par là

entre dire et faire, nostalgie d'une performativité généralisée, jouent un

assez grand rôle dans l'expérimentation pour elle-même, pour être ici le

patron d'un rapport entre théorie et pratique. L'aléatoire est remplacé par

la combinatoire. Le paradoxe de la combinatoire est qu'elle élimine le risque.

C'est une sécurisation par la forme. Le reste : « Romantisme tout ça, psychol

ogie, bricolage » (p. 155). Tout en remettant à sa place, celle d'un travail

des formes, l'écriture « comme jeu » (p. 79).

On situe mieux, par ce rappel du rôle de l'Oulipo, la définition с non

psychologisante du rythme » 1T que donne P. Lusson : « Le rythme est la

combinatoire séquentielle hiérarchisée d'événements considérés sous le seul

aspect du même et du différent » (ibid., p. 33). C'est pour constituer une

théorie universelle. La volonté théorique, l'allure mathématique, couvrent

pourtant une confusion caractéristique de la combinatoire, entre sémantique

et psychologie, rejetant l'une pour l'autre, et l'adoption non critique d'une

théorie de base 18, parce qu'elle favorise la combinatoire. Il s'ensuit un certain

vague 19, et derrière le théorique un nouvel empirisme.

Jacques Roubaud est celui qui a le plus développé les opérations de la

combinatoire. L'importance de sa recherche pour la connaissance de la poésie,

et pour l'analyse de cette connaissance, justifie les questions qu'on peut lui

poser. Le travail vise à décrire et formaliser des systèmes fermés, par exemple

« une ' grammaire ' des formules de rimes, donnant des règles de ' cons

truction '... » 20, — décrire des « groupements combinatoires complexes, ind

épendamment de toute autre indication (prosodie, esthétique, etc.) »

8/

La métrique n'a pas le sens

Le métricien vise au rythme pur. Cette pureté définit les opérations

où rythme et mètre s'échangent. L'accent mis sur la métrique rie peut que

désémantiser, car le mètre n'a pas de sens. La métrique est tournée vers une

étude des formes qui a pris des aspects historiques ou comparatistes. A la

recherche d'universaux spécifiques, elle devient nécessairement une méthodol

ogie de sa propre formalisation. Ainsi elle a pu se consacrer à opposer le

rythme iambique au rythme trochaïque ".

Un paradoxe de la métrique, pure opération de classement (il faut placer

à part les études sur l'origine des mètres), est qu'elle prépare le structuralisme

en étudiant les « modificateurs structuraux du vers » (Yanacrouse, qui est

l'initiale ; la clausule, qui est la finale ; la césure, pause obligatoire, — pour

8. Zirmunskij, Introduction to Metrics, éd. Mouton, 1966 (Ге éd. 1925), p. 71.

9. Principles of Literary Criticism, Londres, Routledge, 1963 (lre éd. 1924), p. 134.

10. The Founding of English Metre, Londres, Rôutledge, 1961, p. 9.

11. « Le rythme est un phénomène ' organique ' et ne peut être pleinement apprécié

que par une approche phénoménologique au poème » avec une note renvoyant explicit

ement à Heidegger. B. Hrushovski, « On Free Rhythms in Modem Poetry », dans Style in

Language, éd. by Th. A. Sebeok, M.I.T., 1968 (1" éd. 1960), p. 180.

12. Je renvoie à l'article « Maurice Blanchot ou l'écriture hors langage », Cahiers du

Chemin, n° 20, Gallimard, janvier 1974.

13. Temps fort initial : rythme-ou-mètre trochaïque, supposez l'omission d'une anacrouse, vous rétablissez un rythme iambique ; la réciproque est toujours vraie. Jeu sans

fin. Le mètre change selon le postulat.

10

mots Žírmunskij), et unités — métriques. c'est-à-dire la Elle position établit des donc mots, que les cette rapports position entre est limites un fait de

sémantique. La métrique n'a pas cessé, mais contre elle-même, de contribuer à

l'étude de la structuration spécifique du sens qui a lieu dans le langage versifié.

Il est vrai que la confusion entre les unités métriques (pieds — poly

syllabiques) et les unités linguistiques (mots, syntagmes avec leurs limites),

qui culmine dans l'usage fréquent en français du mot pied pour dire syllabe,

a plaqué sur les problèmes du vers français une pseudo-codification, où un

réfèrent irréel est le reflet d'une terminologie : les « iambes » et les « ana

pestes » du français — compensation peut-être à la croyance du xix* siècle

que le français n'a pas de rythme. Le français, n'étant pas une langue à

accent de mot, mais à accent de groupe, п'д pas de code métrique comme

l'anglais, l'allemand, le russe. Pas de pentamètre iambique. Ses accents sont

donc doubles : métriques (pour la sixième et douzième syllabes de l'alexandrin

classique, par exemple), rythmiques pour les autres, — rythmiques signifiant

ici linguistiques et non codifiés, ce qui les a longtemps rendus invisibles d'un

point de vue uniquement métrique. En même temps, la carence des études

métriques en France ne peut pas ne pas paraître liée au caractère linguistique

du rythme en français. La tradition a plutôt étudié ici les places de la césure,

ou l'enjambement, et surtout une typologie des rimes, liée à l'histoire même

de la poésie. Aux périodes de saturation des structures phoniques (Grands

rhétoriqueurs, Symbolisme) ont correspondu des développements de la tax

inomie prosodique (O. Brik, J. Romains-G. Chennevière).

Les questions que pose la métrique définissent un objet abstrait. Cette

abstraction a permis de distinguer la structure du vers de sa réalisation pho

nique individuelle, avec laquelle elle est confondue dans l'école acoustique

(Lote, Spire, la phonostylistique). Désocialisé (la diction est historique et

culturelle ; ses rapports avec la structure du vers, avec le formulaire, ne sont

que fragmentairement construits et connus), désémantisé, ce rapport entre

objet et méthode est lui-même un fait culturel qui a son historicité variable.

Mais la métrique se veut universelle.

La métrique n'a pas le sens

Le métricien vise au rythme pur. Cette pureté définit les opérations

où rythme et mètre s'échangent. L'accent mis sur la métrique rie peut que

désémantiser, car le mètre n'a pas de sens. La métrique est tournée vers une

étude des formes qui a pris des aspects historiques ou comparatistes. A la

recherche d'universaux spécifiques, elle devient nécessairement une méthodol

ogie de sa propre formalisation. Ainsi elle a pu se consacrer à opposer le

rythme iambique au rythme trochaïque ".

Un paradoxe de la métrique, pure opération de classement (il faut placer

à part les études sur l'origine des mètres), est qu'elle prépare le structuralisme

en étudiant les « modificateurs structuraux du vers » (Yanacrouse, qui est

l'initiale ; la clausule, qui est la finale ; la césure, pause obligatoire, — pour

8. Zirmunskij, Introduction to Metrics, éd. Mouton, 1966 (Ге éd. 1925), p. 71.

9. Principles of Literary Criticism, Londres, Routledge, 1963 (lre éd. 1924), p. 134.

10. The Founding of English Metre, Londres, Rôutledge, 1961, p. 9.

11. « Le rythme est un phénomène ' organique ' et ne peut être pleinement apprécié

que par une approche phénoménologique au poème » avec une note renvoyant explicit

ement à Heidegger. B. Hrushovski, « On Free Rhythms in Modem Poetry », dans Style in

Language, éd. by Th. A. Sebeok, M.I.T., 1968 (1" éd. 1960), p. 180.

12. Je renvoie à l'article « Maurice Blanchot ou l'écriture hors langage », Cahiers du

Chemin, n° 20, Gallimard, janvier 1974.

13. Temps fort initial : rythme-ou-mètre trochaïque, supposez l'omission d'une anacrouse, vous rétablissez un rythme iambique ; la réciproque est toujours vraie. Jeu sans

fin. Le mètre change selon le postulat.

10

mots Žírmunskij), et unités — métriques. c'est-à-dire la Elle position établit des donc mots, que les cette rapports position entre est limites un fait de

sémantique. La métrique n'a pas cessé, mais contre elle-même, de contribuer à

l'étude de la structuration spécifique du sens qui a lieu dans le langage versifié.

Il est vrai que la confusion entre les unités métriques (pieds — poly

syllabiques) et les unités linguistiques (mots, syntagmes avec leurs limites),

qui culmine dans l'usage fréquent en français du mot pied pour dire syllabe,

a plaqué sur les problèmes du vers français une pseudo-codification, où un

réfèrent irréel est le reflet d'une terminologie : les « iambes » et les « ana

pestes » du français — compensation peut-être à la croyance du xix* siècle

que le français n'a pas de rythme. Le français, n'étant pas une langue à

accent de mot, mais à accent de groupe, п'д pas de code métrique comme

l'anglais, l'allemand, le russe. Pas de pentamètre iambique. Ses accents sont

donc doubles : métriques (pour la sixième et douzième syllabes de l'alexandrin

classique, par exemple), rythmiques pour les autres, — rythmiques signifiant

ici linguistiques et non codifiés, ce qui les a longtemps rendus invisibles d'un

point de vue uniquement métrique. En même temps, la carence des études

métriques en France ne peut pas ne pas paraître liée au caractère linguistique

du rythme en français. La tradition a plutôt étudié ici les places de la césure,

ou l'enjambement, et surtout une typologie des rimes, liée à l'histoire même

de la poésie. Aux périodes de saturation des structures phoniques (Grands

rhétoriqueurs, Symbolisme) ont correspondu des développements de la tax

inomie prosodique (O. Brik, J. Romains-G. Chennevière).

Les questions que pose la métrique définissent un objet abstrait. Cette

abstraction a permis de distinguer la structure du vers de sa réalisation pho

nique individuelle, avec laquelle elle est confondue dans l'école acoustique

(Lote, Spire, la phonostylistique). Désocialisé (la diction est historique et

culturelle ; ses rapports avec la structure du vers, avec le formulaire, ne sont

que fragmentairement construits et connus), désémantisé, ce rapport entre

objet et méthode est lui-même un fait culturel qui a son historicité variable.

Mais la métrique se veut universelle.

7/

Le rythme et le mètre

La confusion entre le rythme et le mètre est la conséquence de cette

dépendance philosophique non analysée, qui piège les définitions dans une

circularité sans issue. Cette circularité tient dans la notion de régularité

appliquée au rythme. Le Dictionnaire de linguistique (Larousse, 1973) donne

à l'article Rythme : « On appelle rythme le retour régulier, dans la chaîne

parlée, d'impressions auditives analogues créées par divers éléments proso

diques. Dans l'alexandrin classique français, le rythme est créé (1) par la rime,

c'est-à-dire par la présence d'une douzième syllabe identique dans deux ou

plusieurs vers, accompagnée d'une retombée de la voix, et (2) par la césure,

c'est-à-dire la montée de la voix sur la sixième syllabe. » Cette définition du

rythme est la définition même du mètre (il n'y a pas d'article mètre), sans

parler de sa non-pertinence pour décrire l'alexandrin. Le Dictionnaire ency

clopédique des sciences du langage (Ducrot-Todorov, au Seuil, 1972), à l'ar

ticle Versification, prend ses distances par rapport à une définition qui ferait

du mètre une « succession parfaitement régulière des syllabes accentuées et

non accentuées », alors que le rythme serait la « réalisation de ce scheme

dans la langue > (p. 242) parce que cette répétition régulière « n'arrive

jamais » et que le problème demande donc un « degré d'abstraction » supér

ieur, que proposent Halle et Keyser (théorie qu'on analysera plus loin). Mais

6. Essai sur le rythme, Gallimard, 1952 (5* éd. ; lre, 1938).

7. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, éd. Gallimard, p. 334.

rien ne remplace ce qu'on dénonce. On se trouve donc devant un vide définitionnel.

Une catégorisation logique fait du mètre chez Aristote une espèce du

genre rythme : « car il est évident que les mètres ne sont que des parties

des rythmes — та yá.p [летра 8ti (xópta twv fbu6[x&v есттц «pavepóv » (Poé

tique 1448 b). Mais cette évidence est inverse apparemment, pour ceux

qui font du rythme une actualisation du mètre. Pour Žirmunskij, « sans

mètre il n'y a pas de rythme » 8. On discerne ainsi deux courants opposés.

I. A. Richards est aristotélicien : le mètre est pour lui une « forme spécia

lisée du rythme » 9. Ce débat n'est pas formel, ou historique. Il met en jeu

le sens du message poétique tout entier. Il implique une théorie de la signi

fication. En termes aristotéliciens, J. Thompson 10 voit dans le mètre une

imitation « des éléments de base de notre langue et de leur ordre ». On rejoint

ici, par cette notion subjective-objective de travail du langage, d'auto-connais

sance du langage, la pensée heideggerienne ". Cette conjonction est essentielle

pour définir notre actualité u. A son insu ou non, peu importe, la métrique

generative touche à ce courant. Or les formalistes et Jakobson n'ont pas

cessé de s'opposer à la « théorie de l'adéquation absolue du vers à l'esprit

de la langue » (Questions de poétique, p. 40) à quoi ils opposaient la « violence

organisée exercée par la forme poétique sur la langue », ou le caractère

culturel des changements de métrique dans une même langue.

Il y a ceux qui partent du mètre pour y inclure le rythme, ceux qui

partent du rythme pour y inclure le mètre ; ceux qui lient les faits de rythme

ou mètre à la signification, ceux qui les abstraient de la signification.

Le rythme et le mètre

La confusion entre le rythme et le mètre est la conséquence de cette

dépendance philosophique non analysée, qui piège les définitions dans une

circularité sans issue. Cette circularité tient dans la notion de régularité

appliquée au rythme. Le Dictionnaire de linguistique (Larousse, 1973) donne

à l'article Rythme : « On appelle rythme le retour régulier, dans la chaîne

parlée, d'impressions auditives analogues créées par divers éléments proso

diques. Dans l'alexandrin classique français, le rythme est créé (1) par la rime,

c'est-à-dire par la présence d'une douzième syllabe identique dans deux ou

plusieurs vers, accompagnée d'une retombée de la voix, et (2) par la césure,

c'est-à-dire la montée de la voix sur la sixième syllabe. » Cette définition du

rythme est la définition même du mètre (il n'y a pas d'article mètre), sans

parler de sa non-pertinence pour décrire l'alexandrin. Le Dictionnaire ency

clopédique des sciences du langage (Ducrot-Todorov, au Seuil, 1972), à l'ar

ticle Versification, prend ses distances par rapport à une définition qui ferait

du mètre une « succession parfaitement régulière des syllabes accentuées et

non accentuées », alors que le rythme serait la « réalisation de ce scheme

dans la langue > (p. 242) parce que cette répétition régulière « n'arrive

jamais » et que le problème demande donc un « degré d'abstraction » supér

ieur, que proposent Halle et Keyser (théorie qu'on analysera plus loin). Mais

6. Essai sur le rythme, Gallimard, 1952 (5* éd. ; lre, 1938).

7. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, éd. Gallimard, p. 334.

rien ne remplace ce qu'on dénonce. On se trouve donc devant un vide définitionnel.

Une catégorisation logique fait du mètre chez Aristote une espèce du

genre rythme : « car il est évident que les mètres ne sont que des parties

des rythmes — та yá.p [летра 8ti (xópta twv fbu6[x&v есттц «pavepóv » (Poé

tique 1448 b). Mais cette évidence est inverse apparemment, pour ceux

qui font du rythme une actualisation du mètre. Pour Žirmunskij, « sans

mètre il n'y a pas de rythme » 8. On discerne ainsi deux courants opposés.

I. A. Richards est aristotélicien : le mètre est pour lui une « forme spécia

lisée du rythme » 9. Ce débat n'est pas formel, ou historique. Il met en jeu

le sens du message poétique tout entier. Il implique une théorie de la signi

fication. En termes aristotéliciens, J. Thompson 10 voit dans le mètre une

imitation « des éléments de base de notre langue et de leur ordre ». On rejoint

ici, par cette notion subjective-objective de travail du langage, d'auto-connais

sance du langage, la pensée heideggerienne ". Cette conjonction est essentielle

pour définir notre actualité u. A son insu ou non, peu importe, la métrique

generative touche à ce courant. Or les formalistes et Jakobson n'ont pas

cessé de s'opposer à la « théorie de l'adéquation absolue du vers à l'esprit

de la langue » (Questions de poétique, p. 40) à quoi ils opposaient la « violence

organisée exercée par la forme poétique sur la langue », ou le caractère

culturel des changements de métrique dans une même langue.

Il y a ceux qui partent du mètre pour y inclure le rythme, ceux qui

partent du rythme pour y inclure le mètre ; ceux qui lient les faits de rythme

ou mètre à la signification, ceux qui les abstraient de la signification.

6/

Le rythme est un universel poétique. C'est là que ses définitions se

diluent jusqu'à le rendre coextensif à la poésie même. Il est alors insaisis

sable par aucun métalangage, car il est dit en termes & expérience, et au bord

de la désémantisation.

L'origine philosophique (généralement oubliée, dégradée, chez les métri4. Mauss, Manuel d'ethnographie, Payot, p. 85.

5. S. Chatman, A Theory of Meter, éd. Mouton, 1965, p. 222-223.

ciens) du rythme comme harmonie et régularité apparaît chez Matila Ghyka e.

C'est la spéculation pythagoricienne sur les nombres, qui se rattache au

Timée, d'où une « esthétique mathématique » (p. 178). On retrouvera cette

fascination des nombres dans l'Oulipo, donnant au cosmique («le cosmos,

c'est-à-dire le bon ordre », dit le Gorgias, cité p. 77) la fascination qu'ailleurs

exerce le sacré. Le. primat du cosmique me semble un trait de l'archaïsme

fondamental, par rapport à l'historique. Il est remarquable que sa continuité

contemporaine soit mathématique. Cette imposition de Yordre (la contrainte —

formelle — est un maintien de l'ordre, une censure et négation du désordre ;

c'est pourquoi le métricien-mathématicien refusera le sujet et la psychanalyse),

ce primat des proportions sur le chaos, possession ainsi du continu par-delà

le discontinu, semble un détour du théologique : le discours du continu est le

discours du divin ou de l'unité. Le rythme est alors l'hypostase du retour,

il garantit l'identité du même. C'est pourquoi il rassure : selon Pius Servien,

les rythmes sont « les seuls amis de l'homme » (cité p. 182). L'établissement

de l'étymologie exacte du mot rythme par Benveniste n'a pas été sans consé

quence peut-être sur la place du concept. On est repassé de la « forme du

mouvement » chez Platon 7, où Aristote avait mis l'accent sur la mesure

des alternances, à la formulation de Démocrite, « configuration particulière

du mouvant » (livre cité, p. 333). Ce mouvement vers les présocratiques ne

se définit pas comme allant au devenir bergsonien mais comme la remontée

contre un courant dédialectiseur vers la conceptualisation d'une contradiction

incessante.

Le rythme est un universel poétique. C'est là que ses définitions se

diluent jusqu'à le rendre coextensif à la poésie même. Il est alors insaisis

sable par aucun métalangage, car il est dit en termes & expérience, et au bord

de la désémantisation.

L'origine philosophique (généralement oubliée, dégradée, chez les métri4. Mauss, Manuel d'ethnographie, Payot, p. 85.

5. S. Chatman, A Theory of Meter, éd. Mouton, 1965, p. 222-223.

ciens) du rythme comme harmonie et régularité apparaît chez Matila Ghyka e.

C'est la spéculation pythagoricienne sur les nombres, qui se rattache au

Timée, d'où une « esthétique mathématique » (p. 178). On retrouvera cette

fascination des nombres dans l'Oulipo, donnant au cosmique («le cosmos,

c'est-à-dire le bon ordre », dit le Gorgias, cité p. 77) la fascination qu'ailleurs

exerce le sacré. Le. primat du cosmique me semble un trait de l'archaïsme

fondamental, par rapport à l'historique. Il est remarquable que sa continuité

contemporaine soit mathématique. Cette imposition de Yordre (la contrainte —

formelle — est un maintien de l'ordre, une censure et négation du désordre ;

c'est pourquoi le métricien-mathématicien refusera le sujet et la psychanalyse),

ce primat des proportions sur le chaos, possession ainsi du continu par-delà

le discontinu, semble un détour du théologique : le discours du continu est le

discours du divin ou de l'unité. Le rythme est alors l'hypostase du retour,

il garantit l'identité du même. C'est pourquoi il rassure : selon Pius Servien,

les rythmes sont « les seuls amis de l'homme » (cité p. 182). L'établissement

de l'étymologie exacte du mot rythme par Benveniste n'a pas été sans consé

quence peut-être sur la place du concept. On est repassé de la « forme du

mouvement » chez Platon 7, où Aristote avait mis l'accent sur la mesure

des alternances, à la formulation de Démocrite, « configuration particulière

du mouvant » (livre cité, p. 333). Ce mouvement vers les présocratiques ne

se définit pas comme allant au devenir bergsonien mais comme la remontée

contre un courant dédialectiseur vers la conceptualisation d'une contradiction

incessante.

5/Changement des idées sur le rythme

Les idées reçues peuvent varier, s'opposer, depuis le rythme ordreéquilibre-harmonie (sur fond de clarté, raison et génie de la langue), jusqu'au

rythme émotion-rupture (sur fond d'alchimie-métamorphose), elles consti

tuent ensemble un barrage à l'étude du rythme dans la poésie, par l'alliance

des subjectivismes et de la pression idéologique collective. Il est révélateur

1. La versification, P.U.F., p. 46.

2. Traité de versification française des origines à nos jours, Klincksieck, 1965.

3. Plaisir poétique et plaisir musculaire, Corti, 1949.

du domaine français que les livres de Grammont (de 1904 et 1908), aux

notions contestées et infirmées depuis cinquante ans, continuent d'être réédités,

alors que des ouvrages fondamentaux plus récents (Spire, Lote) sont épuisés,

et qu'aucune synthèse nouvelle n'est apparue. Ils perpétuent alors le fantôme

d'une érudition trompeuse qui sévit, répétant ses barres de mesure, ses

notions controuvées de vitesse du trimètre, d'isochronie (« La durée de

chaque hémistiche est la moitié de la durée totale ». Petit traité..., p. 51)

et qui répand comme une évidence : « Le rythme est constitué dans toute

versification par le retour à intervalles sensiblement égaux des temps marqués

ou accents rythmiques » {ibid., p. 49).

Si une telle notion, privilégiant le Même, a pu régner, on peut poser,

avant d'en arriver à son origine philosophique, que c'est peut-être par une

exigence d'universalité. Il ne pourrait y avoir qu'une théorie du rythme et

une seule pour tous les rythmes dans le temps et dans l'espace, cosmiques

et humains. On montre plus loin les implications de ce primat cosmique.

Il semble que le résultat empirique d'un tel présupposé soit de réduire le

linguistique à l'extra-linguistique, et plus particulièrement pour avoir un déno

minateur commun à la musique et à la poésie. Les difficultés de cette combinatoire universelle me paraissent devoir remettre ce présupposé lui-même

en question, et proposer qu'une théorie du rythme poétique ne cessera pas

pour autant d'être théorie si elle ne concerne que le langage. Les assimilations

à la musique virent inévitablement à la méconnaissance du linguistique, à

l'ineffable, au vitalisme, au métaphorisme subjectif. Elles réduisent le rythme

au mètre. Leur logique est nivellatrice et asémantique.

Le rythme est un universel anthropologique : « Socialement et individuel

lement, l'homme est un animal rythmique4. » Autant que par les psychanal

ystes, il est mis par les ethnologues en rapport avec le plaisir et с la joie

pour la joie » {ibid., p. 86). Son passé rituel et magique en fait un porteur

d'archaïsmes qu'il serait d'un rationalisme désuet de dénier. La répétition

peut passer pour ce qui reste du formulaire, et de « l'origine sociale de la

poésie » (Mauss, Œuvres, éd. Minuit, t. II, p. 252). Le rythme met le lecteur

d'accord. Le rythme, avec en lui le verbal et l'infra-verbal, dépasse la saisie

de la linguistique, et requiert, outre la psychanalyse, une théorie historique

et comparée du langage poétique dans toutes les cultures, où il semble bien

fonctionner de même. Mais le problème se pose de savoir si on peut trans

later, et comment, les notions de l'anthropologie, l'échelle de leur perti

nence, sans tomber dans le vague et le primitivisme du début du siècle,

le mythe d'une communion. subconsciente, la communal function que critique

Chatman5, mais avec laquelle on ne les confondra pas. Ce que le métricien

ne peut que reléguer au fatras, reste un problème posé pour une théorie

du sujet et de la lecture, et pour la poésie.

Les idées reçues peuvent varier, s'opposer, depuis le rythme ordreéquilibre-harmonie (sur fond de clarté, raison et génie de la langue), jusqu'au

rythme émotion-rupture (sur fond d'alchimie-métamorphose), elles consti

tuent ensemble un barrage à l'étude du rythme dans la poésie, par l'alliance

des subjectivismes et de la pression idéologique collective. Il est révélateur

1. La versification, P.U.F., p. 46.

2. Traité de versification française des origines à nos jours, Klincksieck, 1965.

3. Plaisir poétique et plaisir musculaire, Corti, 1949.

du domaine français que les livres de Grammont (de 1904 et 1908), aux

notions contestées et infirmées depuis cinquante ans, continuent d'être réédités,

alors que des ouvrages fondamentaux plus récents (Spire, Lote) sont épuisés,

et qu'aucune synthèse nouvelle n'est apparue. Ils perpétuent alors le fantôme

d'une érudition trompeuse qui sévit, répétant ses barres de mesure, ses

notions controuvées de vitesse du trimètre, d'isochronie (« La durée de

chaque hémistiche est la moitié de la durée totale ». Petit traité..., p. 51)

et qui répand comme une évidence : « Le rythme est constitué dans toute

versification par le retour à intervalles sensiblement égaux des temps marqués

ou accents rythmiques » {ibid., p. 49).

Si une telle notion, privilégiant le Même, a pu régner, on peut poser,

avant d'en arriver à son origine philosophique, que c'est peut-être par une

exigence d'universalité. Il ne pourrait y avoir qu'une théorie du rythme et

une seule pour tous les rythmes dans le temps et dans l'espace, cosmiques

et humains. On montre plus loin les implications de ce primat cosmique.

Il semble que le résultat empirique d'un tel présupposé soit de réduire le

linguistique à l'extra-linguistique, et plus particulièrement pour avoir un déno

minateur commun à la musique et à la poésie. Les difficultés de cette combinatoire universelle me paraissent devoir remettre ce présupposé lui-même

en question, et proposer qu'une théorie du rythme poétique ne cessera pas

pour autant d'être théorie si elle ne concerne que le langage. Les assimilations

à la musique virent inévitablement à la méconnaissance du linguistique, à

l'ineffable, au vitalisme, au métaphorisme subjectif. Elles réduisent le rythme

au mètre. Leur logique est nivellatrice et asémantique.

Le rythme est un universel anthropologique : « Socialement et individuel

lement, l'homme est un animal rythmique4. » Autant que par les psychanal

ystes, il est mis par les ethnologues en rapport avec le plaisir et с la joie

pour la joie » {ibid., p. 86). Son passé rituel et magique en fait un porteur

d'archaïsmes qu'il serait d'un rationalisme désuet de dénier. La répétition

peut passer pour ce qui reste du formulaire, et de « l'origine sociale de la

poésie » (Mauss, Œuvres, éd. Minuit, t. II, p. 252). Le rythme met le lecteur

d'accord. Le rythme, avec en lui le verbal et l'infra-verbal, dépasse la saisie

de la linguistique, et requiert, outre la psychanalyse, une théorie historique

et comparée du langage poétique dans toutes les cultures, où il semble bien

fonctionner de même. Mais le problème se pose de savoir si on peut trans

later, et comment, les notions de l'anthropologie, l'échelle de leur perti

nence, sans tomber dans le vague et le primitivisme du début du siècle,

le mythe d'une communion. subconsciente, la communal function que critique

Chatman5, mais avec laquelle on ne les confondra pas. Ce que le métricien

ne peut que reléguer au fatras, reste un problème posé pour une théorie

du sujet et de la lecture, et pour la poésie.

4/

La versification est-elle parvenue à définir le vers ? Suffit-il de poser

que le vers français est « syllabique, rimé et césure » (Guiraud, p. 1 1) ? Pour

Elwert 1 : « II n'y a qu'un seul critère : le compte des syllabes » (§ 154).

Pourtant il groupe les vers « d'après leur structure rythmique et leur rôle

historique » (ibid.). Lote écrivait : « La régularité métrique est un mythe

dont il serait temps de débarrasser les manuels ■» (cité par Spire3, p. 465).

Spire ajoutait : « Les syllabes d'un alexandrin, toutes différentes de durée,

d'intensité, de hauteur, de timbre, ne sont identiques que de nom > (Spire,

ibid.). Si on constate la stabilité du principe syllabique, c'est pour la corriger

par son insuffisance. La versification française serait donc syllabique et

« mi-accentuelle ». Quand on ne se satisfait plus d'une définition formelle,

on tombe dans des définitions sémantiques vagues : le vers est une « unité

d'attention... ».

Il semble donc que seule une conceptualisation d'ensemble du travail

du langage qui a lieu dans le poème puisse définir les unités de ce langage,

par l'examen de ses éléments linguistiques et non linguistiques, intégrés,

comme ils étaient intégrés chez Aristote, mais dans notre historicité.

La versification est-elle parvenue à définir le vers ? Suffit-il de poser

que le vers français est « syllabique, rimé et césure » (Guiraud, p. 1 1) ? Pour

Elwert 1 : « II n'y a qu'un seul critère : le compte des syllabes » (§ 154).

Pourtant il groupe les vers « d'après leur structure rythmique et leur rôle

historique » (ibid.). Lote écrivait : « La régularité métrique est un mythe

dont il serait temps de débarrasser les manuels ■» (cité par Spire3, p. 465).

Spire ajoutait : « Les syllabes d'un alexandrin, toutes différentes de durée,

d'intensité, de hauteur, de timbre, ne sont identiques que de nom > (Spire,

ibid.). Si on constate la stabilité du principe syllabique, c'est pour la corriger

par son insuffisance. La versification française serait donc syllabique et

« mi-accentuelle ». Quand on ne se satisfait plus d'une définition formelle,

on tombe dans des définitions sémantiques vagues : le vers est une « unité

d'attention... ».

Il semble donc que seule une conceptualisation d'ensemble du travail

du langage qui a lieu dans le poème puisse définir les unités de ce langage,

par l'examen de ses éléments linguistiques et non linguistiques, intégrés,

comme ils étaient intégrés chez Aristote, mais dans notre historicité.

3/

La poésie et le vers

Langage poétique, langage versifié : les deux termes nous confondent

plus qu'ils ne se confondent. Pourtant Aristote avait posé, mais déjà expl

icitement contre une opinion inverse et répandue, que le vers n'est pas

la poésie : « II est vrai que les gens, accolant au nom du vers le nom de

poésie... itXyjv oî áv6p

La poésie et le vers

Langage poétique, langage versifié : les deux termes nous confondent

plus qu'ils ne se confondent. Pourtant Aristote avait posé, mais déjà expl

icitement contre une opinion inverse et répandue, que le vers n'est pas

la poésie : « II est vrai que les gens, accolant au nom du vers le nom de

poésie... itXyjv oî áv6p

2/

La poétique et le langage poétique

La poétique a suivi, depuis les formalistes russes, un trajet qui a semblé

fondre la poéticité et la littérarité (voyez « Qu'est-ce que la poésie » de

Jakobson, dans Questions de poétique), élargissant la compréhension du poé

tique au-delà de la poésie, mais au bénéfice de la (plutôt d'une) poésie,

et en gardant un privilège de fait aux textes « poétiques ». D'où une indis

tinction nouvelle entre la poétique et le poétique, parallèle au travail même

de la littérature contemporaine, et culturelle-datée. Cet élargissement a permis

de poser les problèmes techniques du vers sur le terrain de la théorie du

langage. Ce gain épistémologique a eu pourtant deux conséquences qui déter

minent chacune un blocage réflexif : successivement l'inclusion de la poétique

dans la linguistique (chez Jakobson), inclusion d'abord nécessaire mais dont

les limitations ne peuvent plus nous, arrêter (l'absence du sujet et de l'his

toire) ; et l'inclusion plus récente de la poétique dans la sémiotique (Lotman,

Greimas, etc.), où le présupposé que la poésie se fait avec des signes —

le signe est l'unité de la sémiotique — est contredit empiriquement. Car le

poème serait traduisible dans sa propre langue, et il ne l'est pas. Cette

constatation simple produit un cercle vicieux, masqué par l'idéologie de la

science qui a remplacé l'ancien scientisme positiviste : le retour à une expli

cation de la poésie par la déviation, le surplus, qui nous reporte à la vieille

esthétique ornementale, formelle. Ainsi le formalisme se referme sur un

formalisme qui lui est antérieur, parce qu'il le contenait encore. Parallèle

ment, la philosophie a essentialisé la poésie, l'enfermant dans une auto

allégorie où elle est hors-langage tout en étant l'essence même du langage.

Ainsi la poésie échappe à tous les ordres, que ce soit l'ordre philosophique

ou l'ordre structural-sémiotique. Non qu'il s'agisse d'attraper la poésie, mais

de la comprendre et de l'enseigner comme pratique du langage. On a cru

la saisir dans l'émotion, puis dans la motivation. Mais la sémantique n'en est

plus à Empson ni à Valéry. Le structuralisme, n'ayant pas une théorie assez

puissante du sens (par absence d'une théorie de renonciation et de l'idéologie),

a besoin de la notion áf ambiguïté, qu'il nourrit de cohérence et de complexité

structurelle, mais cette notion a trois corrélats : l'immanentisme par clôture

du texte, l'essentialisme, enfin un phénoménologisme dégradé où réapparaît

le sujet censuré. Une telle notion a mené à une grammaire de la poésie.

La poétique et le langage poétique

La poétique a suivi, depuis les formalistes russes, un trajet qui a semblé

fondre la poéticité et la littérarité (voyez « Qu'est-ce que la poésie » de

Jakobson, dans Questions de poétique), élargissant la compréhension du poé

tique au-delà de la poésie, mais au bénéfice de la (plutôt d'une) poésie,

et en gardant un privilège de fait aux textes « poétiques ». D'où une indis

tinction nouvelle entre la poétique et le poétique, parallèle au travail même

de la littérature contemporaine, et culturelle-datée. Cet élargissement a permis

de poser les problèmes techniques du vers sur le terrain de la théorie du