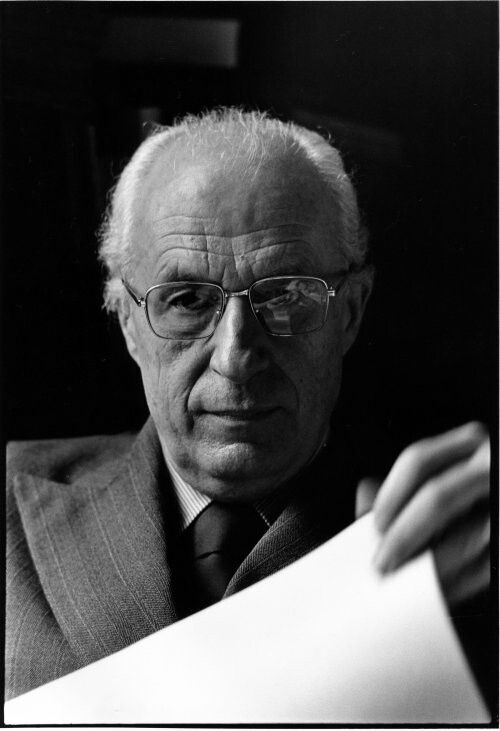

Nationalité : France

Né(e) à : Blois , le 21/07/1914

Mort(e) à : Toulouse , le 8/02/1984

Ajouter des informations

Né(e) à : Blois , le 21/07/1914

Mort(e) à : Toulouse , le 8/02/1984

Biographie :

Philippe Ariès (Blois, 21 juillet 1914 - Toulouse, 8 février 1984) était un historien et journaliste français.

Ariès grandit dans une famille créole catholique et royaliste. Il étudie chez les jésuites et y milite quelque temps au sein des « Lycéens et collégiens de l'Action française »

Il s'éloigne progressivement du milieu de l'Action française qu'il juge « nationaliste autoritaire »

Après deux échecs successifs à l'oral de l'agrégation d'histoire, il entre à l'Institut de recherche coloniale en 1943. Chef du service de documentation, il s'occupe, selon ses propres mots, « d'importation de fruits tropicaux » et se distingue, dans ce poste qu'il quitte en 1979, en développant des techniques de documentation avec un sens évident de l'innovation technique, notamment en prônant un usage pionnier en France du microfilm (1956) et de l'informatique (1965). Durant cette période, il est également directeur de collection aux éditions Plon.

En parallèle de ces occupations professionnelles, Ariès, que son origine familiale aurait pu pousser à publier des études « grand public », choisit un tout autre chemin. L'inspiration qui sous-tend ses recherches se rattache incontestablement à l'École des Annales.

Dès 1948, L'Histoire des populations françaises et leurs attitudes devant la vie depuis le XVIIIe siècle qui marque, en dépit de ses insuffisances statistiques, la naissance des recherches de démographie historique débouchant sur une tentative d'analyse des mentalités des anciennes sociétés.

Son second livre, L'Enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime en 1960, reçoit un accueil tout aussi discret.

En 1977, il intègre l'EHESS en tant que directeur d'études et obtient ainsi de ses pairs la reconnaissance tardive (il a plus de 60 ans) de son statut d'historien. Il publie la même année son dernier grand livre, L'Homme devant la mort, œuvre longuement mûrie en pleine effervescence d'histoire tératologique. Ariès enjambe les frontières chronologiques pour tenter de saisir les attitudes occidentales devant la mort, de la fin du monde romain au XIXe siècle. On reproche à Philippe Ariès la disparité de ses sources.

Créateur d'un champ nouveau appelé à de grands succès, l'« histoire des mentalités », Ariès se révèle proche d'un Michel Foucault par son souci d'interdisciplinarité confinant à l'ethnologie voire à la psychanalyse.

+ Voir plusPhilippe Ariès (Blois, 21 juillet 1914 - Toulouse, 8 février 1984) était un historien et journaliste français.

Ariès grandit dans une famille créole catholique et royaliste. Il étudie chez les jésuites et y milite quelque temps au sein des « Lycéens et collégiens de l'Action française »

Il s'éloigne progressivement du milieu de l'Action française qu'il juge « nationaliste autoritaire »

Après deux échecs successifs à l'oral de l'agrégation d'histoire, il entre à l'Institut de recherche coloniale en 1943. Chef du service de documentation, il s'occupe, selon ses propres mots, « d'importation de fruits tropicaux » et se distingue, dans ce poste qu'il quitte en 1979, en développant des techniques de documentation avec un sens évident de l'innovation technique, notamment en prônant un usage pionnier en France du microfilm (1956) et de l'informatique (1965). Durant cette période, il est également directeur de collection aux éditions Plon.

En parallèle de ces occupations professionnelles, Ariès, que son origine familiale aurait pu pousser à publier des études « grand public », choisit un tout autre chemin. L'inspiration qui sous-tend ses recherches se rattache incontestablement à l'École des Annales.

Dès 1948, L'Histoire des populations françaises et leurs attitudes devant la vie depuis le XVIIIe siècle qui marque, en dépit de ses insuffisances statistiques, la naissance des recherches de démographie historique débouchant sur une tentative d'analyse des mentalités des anciennes sociétés.

Son second livre, L'Enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime en 1960, reçoit un accueil tout aussi discret.

En 1977, il intègre l'EHESS en tant que directeur d'études et obtient ainsi de ses pairs la reconnaissance tardive (il a plus de 60 ans) de son statut d'historien. Il publie la même année son dernier grand livre, L'Homme devant la mort, œuvre longuement mûrie en pleine effervescence d'histoire tératologique. Ariès enjambe les frontières chronologiques pour tenter de saisir les attitudes occidentales devant la mort, de la fin du monde romain au XIXe siècle. On reproche à Philippe Ariès la disparité de ses sources.

Créateur d'un champ nouveau appelé à de grands succès, l'« histoire des mentalités », Ariès se révèle proche d'un Michel Foucault par son souci d'interdisciplinarité confinant à l'ethnologie voire à la psychanalyse.

Ajouter des informations

étiquettes

Video et interviews (3)

Voir plusAjouter une vidéo

Vivre et mourir au moyen âge

Trois spécialistes médiévistes participent a l'émission consacrée à la vie et à la mort au moyen âge. - Philippe ARIES à propos de son livre "L'homme devant la mort" explique ce que la mort représentait au Moyen Age. L'homme vivait fort bien avec la mort, le cimetière est un lieu de rencontre. - Michel MOLLAT présente son livre : "Les Pauvres au Moyen Age". En collaboration avec...

+ Lire la suite

Citations et extraits (36)

Voir plus

Ajouter une citation

Le trait le plus frappant du charnier est l'ostension des os. Pendant longtemps, sans doute jusqu'au XVIIè siècle environ, les os affleuraient à même le sol, mêlés aux pierres et aux cailloux.

En tout cas, ils ne m'ont jamais appris à mépriser, encore moins à haïr, ils tenaient simplement à garder les distances et les rangs, en quoi ils se conformaient au modèle d'AncienRégime, où chacun devait rester à la place où il était né, sauf cas rares, assez bien négociés pour être admis.

Mon père et ma mère ont été chacun élevés par des " Da", des vieilles négresses, anciennes esclaves ou filles d'esclaves, qui régentaient la maison, aux Îles comme à Bordeaux où elles moururent. Elles imposaient les plats dont elles avaient envie à mes grand- mères et, en cas de désaccord, boudaient jusqu'à ce qu'elles aient obtenu gain de cause.Elles figuraient dans l'album familial, à côté des parents et amus; on les emmenait donc poser chez le photographe

" chic" de la ville, à Saint- Pierre de la Martinique, comme à Bordeaux.

( p.14 / Seuil- 1980 )

Mon père et ma mère ont été chacun élevés par des " Da", des vieilles négresses, anciennes esclaves ou filles d'esclaves, qui régentaient la maison, aux Îles comme à Bordeaux où elles moururent. Elles imposaient les plats dont elles avaient envie à mes grand- mères et, en cas de désaccord, boudaient jusqu'à ce qu'elles aient obtenu gain de cause.Elles figuraient dans l'album familial, à côté des parents et amus; on les emmenait donc poser chez le photographe

" chic" de la ville, à Saint- Pierre de la Martinique, comme à Bordeaux.

( p.14 / Seuil- 1980 )

Histoire des populations françaises et de leurs attitudes devant la vie depuis le XVIIIe siècle

Philippe Ariès

Philippe Ariès

Il convient de garder toujours présent l'étroite solidarité de tous les âges, solidarité qui n'est pas simple continuité, simple relation d'un anneau à l'anneau suivant dans la succession d'une chaîne causale mais solidarité de notre présent à tous les âges à la fois, et selon le même degré d'efficacité.

Il appartient aux malades de ne jamais éveiller chez les médecins et les infirmières

l'insupportable émotion de la mort.

Ils seront appréciés dans la mesure où ils auront fait oublier à l'entourage médical

(à sa sensibilité et non pas à sa raison)

qu'ils vont mourir.

Ainsi le rôle du malade ne peut-il être que négatif :

celui du "mourant qui fait semblant de ne pas mourir."

l'insupportable émotion de la mort.

Ils seront appréciés dans la mesure où ils auront fait oublier à l'entourage médical

(à sa sensibilité et non pas à sa raison)

qu'ils vont mourir.

Ainsi le rôle du malade ne peut-il être que négatif :

celui du "mourant qui fait semblant de ne pas mourir."

Mon bachot passé, mon père voulait faire de moi un ingénieur , si possible un polytechnicien. L'idée ne me déplaisait pas: j'aimais les mathématiques. Je suis donc entré

en hypotaupe mais j'ai vite déchanté : je ne supportais pas la discipline, l'émulation, le rythme des études et le bourrage. J'ai recommencé à sécher les cours et, pour en finir, j'ai confessé à mon père que je voulais faire de l'histoire; à dire vrai, si c'était déjà ma raison d'être, je n'avais pourtant jamais envisagé, jusqu'à ce jour, de lui consacrer mes études et d'en faire ma carrière. Quant à mon père, il a trouvé L'idée tout simplement extravagante : ce n'était pas un métier. Pour la deuxième fois, je me trouvais en gros pétard avec lui.C'est grâce à l'intervention de mon ancien professeur d'histoire du lycée que mon père a finalement cédé et admis ma vocation.

(...) Reçu au certificat d'histoire du Moyen- Âge, j'ai fait la paix avec mes parents.Une paix définitive: je n'eus jamais plus de conflits avec eux.

( Seuil, 1980, p.49)

en hypotaupe mais j'ai vite déchanté : je ne supportais pas la discipline, l'émulation, le rythme des études et le bourrage. J'ai recommencé à sécher les cours et, pour en finir, j'ai confessé à mon père que je voulais faire de l'histoire; à dire vrai, si c'était déjà ma raison d'être, je n'avais pourtant jamais envisagé, jusqu'à ce jour, de lui consacrer mes études et d'en faire ma carrière. Quant à mon père, il a trouvé L'idée tout simplement extravagante : ce n'était pas un métier. Pour la deuxième fois, je me trouvais en gros pétard avec lui.C'est grâce à l'intervention de mon ancien professeur d'histoire du lycée que mon père a finalement cédé et admis ma vocation.

(...) Reçu au certificat d'histoire du Moyen- Âge, j'ai fait la paix avec mes parents.Une paix définitive: je n'eus jamais plus de conflits avec eux.

( Seuil, 1980, p.49)

Il en est de même pour les spectacles musicaux ou dramatiques : à trois ans, Louis XIII danse la gaillarde, la sarabande, la vieille bourrée, joue son rôle dans les ballets de cour. A cinq ans, il assiste aux farces, à sept ans aux comédies. Il chante, joue du violon, du luth. Il est au premier rang des spectateurs pour voir un combat de lutteurs, une course de bague, une bataille d'ours ou de taureaux, un acrobate sur la corde raide. Enfin il participe aux grandes réjouissance collectives qu'étaient les fêtes religieuses et saisonnières : la Noël, le Mai, la Saint-Jean... Il apparaît donc qu'il n'existait pas alors de séparation aussi rigoureuse qu'aujourd'hui entre les jeux réservés aux enfants et les jeux pratiqués par les adultes. Les mêmes étaient communs aux uns et aux autres.

Dans la société médiévale, que nous prenons pour point de départ, le sentiment de l'enfance n'existait pas ; cela ne signifie pas que les enfants étaient négligés, abandonnés, ou méprisés. Le sentiment de l'enfance ne se confond pas avec l'affection des enfants : il corresponde à une conscience de la particularité enfantine, cette particularité, qui distingue essentiellement l'enfant de l'adulte même jeune. Cette conscience n'existait pas. C'est pourquoi, dès que l'enfant pouvait vivre sans la sollicitude constante de sa mère, de sa nourrice ou de sa remueuse, il appartenait à la société des adultes et ne s'en distinguait plus.

Ainsi, quoique les conditions démographiques n'aient pas beaucoup changé du XIIIe au XVIIe siècle, que la mortalité des enfants se soit maintenue à un niveau très élevé, une sensibilité nouvelle accorde à ces êtres fragiles et menacés une particularité qu'on négligeait auparavant de leur reconnaître : comme si la conscience commune découvrait seulement que l'âme de l'enfant était aussi immortelle. Il est certain que cette importance donnée à la personnalité de l'enfant se rattache à une christianisation des mœurs plus profonde.

Une fois mort, tout va donc bien dans le meilleur des mondes.

En revanche, il est difficile de mourir.

La société prolonge le plus longtemps possible les malades,

mais elle ne les aide pas à mourir.

A partir du moment où elle ne peut plus les maintenir, elle y renonce

- technical failure, business lost -

ils ne sont plus que les témoins honteux de sa défaite.

On essaie d'abord de ne pas les traiter comme des mourants authentiques

et reconnus,

et ensuite on se dépêche de les oublier - ou de faire semblant.

Certes, il n'a jamais été vraiment facile de mourir,

mais les sociétés traditionnelles avaient l'habitude d'entourer le mourant

et de recevoir ses communications jusqu'à son dernier souffle.

Aujourd'hui, dans les hôpitaux et les cliniques en particulier,

on ne communique plus avec le mourant.

Il n'est plus écouté comme un être de raison,

il est seulement observé comme un sujet clinique, isolé quand on peut,

comme un mauvais exemple,

et traité comme un enfant irresponsable

dont la parole n'a ni sens, ni autorité.

Sans doute bénéficie-t-il d'une assistance technique plus efficace

que la compagnie fatigante des parents et des voisins.

Mais il est devenu, quoique bien soigné et longtemps conservé,

une chose solitaire et humiliée.

En revanche, il est difficile de mourir.

La société prolonge le plus longtemps possible les malades,

mais elle ne les aide pas à mourir.

A partir du moment où elle ne peut plus les maintenir, elle y renonce

- technical failure, business lost -

ils ne sont plus que les témoins honteux de sa défaite.

On essaie d'abord de ne pas les traiter comme des mourants authentiques

et reconnus,

et ensuite on se dépêche de les oublier - ou de faire semblant.

Certes, il n'a jamais été vraiment facile de mourir,

mais les sociétés traditionnelles avaient l'habitude d'entourer le mourant

et de recevoir ses communications jusqu'à son dernier souffle.

Aujourd'hui, dans les hôpitaux et les cliniques en particulier,

on ne communique plus avec le mourant.

Il n'est plus écouté comme un être de raison,

il est seulement observé comme un sujet clinique, isolé quand on peut,

comme un mauvais exemple,

et traité comme un enfant irresponsable

dont la parole n'a ni sens, ni autorité.

Sans doute bénéficie-t-il d'une assistance technique plus efficace

que la compagnie fatigante des parents et des voisins.

Mais il est devenu, quoique bien soigné et longtemps conservé,

une chose solitaire et humiliée.

Un homme du XVIe ou du XVIIe siècle s'étonnerait des exigences d'état civil auxquelles nous nous soumettons naturellement. Nous apprenons à nos enfants, dès qu'ils commencent à parler, leur nom, celui de leur parents, et aussi leur âge. On est très fier quand le petit Paul, interrogé sur son âge, répond bien qu'il a deux ans et demi. Nous sentons en effet qu'il est important que petit Paul ne se trompe pas : que deviendrait-il s'il ne savait pas son âge? Dans la brousse africaine, c'est encore une notion bien obscure, quelque chose qui n'est pas si important qu'on ne puisse l'oublier.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Philippe Ariès

Quiz

Voir plus

Rhinocéros

Qui est l'auteur de cette pièce de théâtre?

Ionesco

Molière

Camus

Shakespeare

16 questions

1294 lecteurs ont répondu

Thème : Rhinocéros de

Eugène IonescoCréer un quiz sur cet auteur1294 lecteurs ont répondu