Nationalité : France

Né(e) à : Vannes , le 09/08/1934

Mort(e) à : Paris , le 22/06/2022

Ajouter des informations

Né(e) à : Vannes , le 09/08/1934

Mort(e) à : Paris , le 22/06/2022

Biographie :

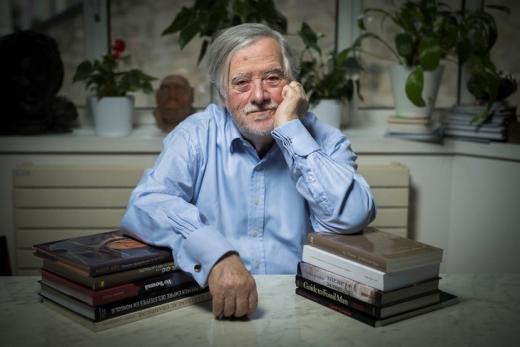

Yves Coppens est un paléontologue et paléoanthropologue français, professeur honoraire au Collège de France.

Fils du physicien René Coppens, passionné par la Préhistoire et l'archéologie depuis son enfance, il a commencé très tôt à participer à des travaux de fouille et de prospection en Bretagne. Il obtient un baccalauréat en sciences expérimentales au lycée de Vannes puis une licence ès sciences naturelles à la faculté des sciences de l'université de Rennes. Il prépare le diplôme de docteur de troisième cycle en débutant une thèse sur les proboscidiens au laboratoire du professeur Jean Piveteau à la faculté des sciences de l'université de Paris.

À partir de 1960, il commence à monter des expéditions au Tchad, en Éthiopie, puis en Algérie, en Tunisie, en Mauritanie, en Indonésie et aux Philippines. En 1965, il découvre un crâne d'hominidé à Yaho (Angamma, Tchad) qu'il nomme alors Tchadanthropus uxoris en hommage au pays où il a été trouvé et considérant qu'il s'agit d'un individu féminin. D'un âge estimé à un million d'années, ce fossile est aujourd'hui rapproché d'Homo erectus.

En 1974 à Hadar, un fossile relativement complet d'Australopithecus afarensis est découvert dans le cadre de l'International Afar Research Expedition.

Yves Coppens est nommé directeur et professeur au Muséum national d'histoire naturelle en 1980, ainsi que directeur d'étude à l'École pratique des hautes études. Il est élu à la chaire de paléontologie et préhistoire au Collège de France en 1983, chaire qu'il occupe jusqu'en 2005, date à laquelle il devient professeur honoraire.

En 2006, il est nommé au Haut Conseil de la science et de la technologie.

En 2010, il est nommé président du conseil scientifique chargé de la conservation de la grotte de Lascaux par Nicolas Sarkozy.

En 2016, il est nommé Conservateur du Manoir de Kerazan par l'Institut de France.

Aujourd'hui, Yves Coppens est présent dans de nombreuses instances nationales et internationales gérant les disciplines de sa compétence. Il a dirigé en outre un laboratoire associé au CNRS, le Centre de Recherches Anthropologiques - Musée de l'Homme, et deux collections d'ouvrages du CNRS, les Cahiers de paléoanthropologie et les Travaux de paléoanthropologie est-africaine.

+ Voir plusYves Coppens est un paléontologue et paléoanthropologue français, professeur honoraire au Collège de France.

Fils du physicien René Coppens, passionné par la Préhistoire et l'archéologie depuis son enfance, il a commencé très tôt à participer à des travaux de fouille et de prospection en Bretagne. Il obtient un baccalauréat en sciences expérimentales au lycée de Vannes puis une licence ès sciences naturelles à la faculté des sciences de l'université de Rennes. Il prépare le diplôme de docteur de troisième cycle en débutant une thèse sur les proboscidiens au laboratoire du professeur Jean Piveteau à la faculté des sciences de l'université de Paris.

À partir de 1960, il commence à monter des expéditions au Tchad, en Éthiopie, puis en Algérie, en Tunisie, en Mauritanie, en Indonésie et aux Philippines. En 1965, il découvre un crâne d'hominidé à Yaho (Angamma, Tchad) qu'il nomme alors Tchadanthropus uxoris en hommage au pays où il a été trouvé et considérant qu'il s'agit d'un individu féminin. D'un âge estimé à un million d'années, ce fossile est aujourd'hui rapproché d'Homo erectus.

En 1974 à Hadar, un fossile relativement complet d'Australopithecus afarensis est découvert dans le cadre de l'International Afar Research Expedition.

Yves Coppens est nommé directeur et professeur au Muséum national d'histoire naturelle en 1980, ainsi que directeur d'étude à l'École pratique des hautes études. Il est élu à la chaire de paléontologie et préhistoire au Collège de France en 1983, chaire qu'il occupe jusqu'en 2005, date à laquelle il devient professeur honoraire.

En 2006, il est nommé au Haut Conseil de la science et de la technologie.

En 2010, il est nommé président du conseil scientifique chargé de la conservation de la grotte de Lascaux par Nicolas Sarkozy.

En 2016, il est nommé Conservateur du Manoir de Kerazan par l'Institut de France.

Aujourd'hui, Yves Coppens est présent dans de nombreuses instances nationales et internationales gérant les disciplines de sa compétence. Il a dirigé en outre un laboratoire associé au CNRS, le Centre de Recherches Anthropologiques - Musée de l'Homme, et deux collections d'ouvrages du CNRS, les Cahiers de paléoanthropologie et les Travaux de paléoanthropologie est-africaine.

Ajouter des informations

étiquettes

Videos et interviews (6)

Voir plusAjouter une vidéo

Citations et extraits (54)

Voir plus

Ajouter une citation

Et il est en outre facile de comprendre que tout fossile pose les questions scientifiques et philosophiques fondamentales de l’histoire de la Terre et de celle de la Vie et, qui plus est, de l’origine et de l’évolution de l’homme, questions auxquelles personne n’est vraiment tout à fait indifférent.

André Leroi-Gourhan s'est en effet attaché à mettre au point une méthode qui lui permet de pratiquer une véritable palethnologie. Il ne s'agit plus de plaquer un mode de vie contemporain d'où qu'il vienne sur une époque préhistorique, sous prétexte de quelque ressemblance technologique ou artistique, mais de s'efforcer d'animer l'époque en question en la traitant par définition comme un ensemble unique et incomparable.

André Leroi-Gourhan va, pour cela, inventer ou presque la pratique de la fouille par décapage ; au lieu d'accéder aux documents verticalement, il va y parvenir en découvrant le sol ancien sur lequel les documents reposent et ceci va évidemment lui permettre d'analyser la répartition des documents eux-mêmes et de tenter d'interpréter ces données en termes de vie quotidienne de l'Homme préhistorique, de son comportement technique et même intellectuel, de son organisation sociale et même économique.

La fouille de Leroi-Gourhan est topographique au lieu de n'être que stratigraphique.

Chapitre II : Les grands anciens et leurs institutions.

André Leroi-Gourhan va, pour cela, inventer ou presque la pratique de la fouille par décapage ; au lieu d'accéder aux documents verticalement, il va y parvenir en découvrant le sol ancien sur lequel les documents reposent et ceci va évidemment lui permettre d'analyser la répartition des documents eux-mêmes et de tenter d'interpréter ces données en termes de vie quotidienne de l'Homme préhistorique, de son comportement technique et même intellectuel, de son organisation sociale et même économique.

La fouille de Leroi-Gourhan est topographique au lieu de n'être que stratigraphique.

Chapitre II : Les grands anciens et leurs institutions.

Nous sommes tous des Africains, nés il y a trois millions d'années, cela devrait nous inciter à la fraternité.

-----

>> https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/carbone-14-le-magazine-de-l-archeologie/yves-coppens-memoires-d-elephant-8240857

-----

>> https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/carbone-14-le-magazine-de-l-archeologie/yves-coppens-memoires-d-elephant-8240857

Quand on s’adresse à l’Homme et à son histoire, il est évident également que sa descendance du monde animal, son appartenance aux Primates, son cousinage de Grands Singes ne font pas plus de doute. Il est clair enfin que, parmi ces Grands Singes, ce sont les Chimpanzés et les Bonobos qui représentent sa parenté de loin la plus proche ; rappelons à ce propos le rôle important de la cytogénétique dans cette construction quasi généalogique.

Lorsque l'on déclare que l'homme est d'origine animale, que son origine est tropicale et qu'elle est unique, cela veut dire que tous les hommes sont frères. C'est une manière, en un sens, de lutter contre le racisme et pour la paix.

Que ce soit à l'égard de l'Afrique tropicale, qu'il abandonne à sa pauvreté, ou du Proche et du Moyen-Orient, creusets des religions monothéistes les plus importantes, l'homme fait preuve d'un comportement qui relève de la défense de ses racines. Il a « biologiquement » la mémoire trop courte pour voler au secours de territoires qui ont vu sa naissance il y a trois millions d'années. Cette échelle est trop lointaine pour lui. En revanche, il a conscience de son « petit berceau ». D'où la multiplication de revendications autonomistes ou ségrégationnistes. Il en va « des » Italie du Nord et du Sud, des appels à, l'indépendance de la Corse ou de la Bretagne. Et, bien sûr, de l'éclatement de la Confédération de Russie, dont on se demande jusqu'où ira son implosion. Cela pourrait signifier que l'humain n'a plus de conscience de groupe à partir d'une certaine taille : quand l'effectif est contenu dans une certaine dimension, ça va ; au-delà, son sentiment de faire partie du groupe s'étiole jusqu'à faire apparaître des volontés de scissions. ("Pour une véritable communauté humaine", éditions de l'Aube, 2017)

L'Homme est un produit de l'environnement né il y a un peu moins de 3 millions d'années, de la nécessité pour son ancêtre de s’adapter à une crise climatique. Yves Coppens - Science et avenir n°852 - Février 2018 - p53

Il est vital d'enseigner l'origine de l'homme dès les premières années scolaires. Pour une raison capitale : lorsque l'on sait, très jeune, que l'homme fait partie du monde animal, que son cousin le plus proche est le grand singe, qu'il existe des filiations composant une même histoire, ce n'est pas sans incidence sur le regard que l'on portera sur soi-même, sur les autres, sur l'environnement. Il faut connaître « hier » pour mieux saisir « aujourd'hui » et construire « demain ». Cela nous apprend que l'histoire de l'homme n'est qu'une partie de la terre, de la vie, de l'univers. Cela permet de nous « rassurer ». D'autre part, prendre conscience jeune que l'histoire et le peuplement de l'Europe sont le fruit des migrations aide à poser un autre regard sur l'immigration. Notre histoire n'est faite que de mouvements de populations, produits par le milieu naturel, les mutations environnementales, les agressions humaines. D'ailleurs, la plus belle des immigrations implique l'Homo sapiens en Europe. Il faut rappeler que depuis l'homme de Néandertal et l'homme de Cro-Magnon, nous sommes tous des immigrés. Cela quand bien même de nombreuses vagues ont été motivées par des motifs peu philanthropiques, ou simplement pour satisfaire des besoins en main-d'oeuvre. ("Pour une véritable communauté humaine", éditions de l'Aube, 2017)

La mémoire, c'est la mémoire des gens, la mémoire des organes, des tissus, mais aussi la mémoire des choses. Pour raconter les 10 millions d'années de l'histoire de l'homme, depuis la séparation de notre route de celle de nos cousins les plus proches, les chimpanzés, les paléoanthropologues ne disposent que d'ossements et de dents, mais la mémoire de ces objets est prodigieuse.

Tous les mythes et les religions des Hommes avaient répondu d'avance à la question de leur origine et de leur destinée ; ainsi nourries d'idées toutes faites, les sociétés humaines qui se sont mises à réfléchir sur ces problèmes en les éclairant de l'approche scientifique ne pouvaient d'aucune manière être préparées à ce qu'elles allaient découvrir. [...] Il était difficile d'admettre une appartenance animale, une origine simienne, un cousinage avec les chimpanzés ; il n'était pas plus simple d'imaginer que nous n'avions pas toujours eu le même corps, le même visage, la même intelligence ; il devenait proprement insupportable de découvrir des ancêtres qui n'avaient pas l'allure flatteuse qu'on leur avait imaginée.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Yves Coppens

palamede

19 livres

Tout pour l'archéologie !

Malachite

75 livres

Auteurs proches de Yves Coppens

Lecteurs de Yves Coppens (949)Voir plus

Quiz

Voir plus

Les enfants de Timpelbach Henry Winterfeld par Marie

Comment s'appelle le chef des pirates ?

Il s'appelle Arthur

Il s'appelle Thomas

Il s'appelle Manfred

Il s'appelle Oscar

10 questions

159 lecteurs ont répondu

Créer un quiz sur cet auteur159 lecteurs ont répondu