Citations sur L'ordre du jour (341)

On ne tombe jamais deux fois dans le même abîme. Mais on tombe toujours de la même manière, dans un mélange de ridicule et d’effroi. Et on voudrait tant ne plus tomber qu’on s’arc-boute, on hurle. À coups de talon, on nous brise les doigts, à coups de bec on nous casses les dents, on nous ronge les yeux. L’abîme est bordé de hautes demeures. Et l’Histoire est là, déesse raisonnable, stature figée au milieu de la place des Fêtes, avec pour tribut, une fois l’an, des gerbes séchées de pivoines, et, en guise de pourboire, chaque jour, du pain pour les oiseaux.

Et peu importe que ce matin-là Helene ait vu ou non, parmi la foule hurlante, les juifs accroupis à quatre pattes, forcés de nettoyer les trottoirs sous le regard amusé des passants. Peu importe qu'elle ait ou non assisté à ces scènes ignobles où on leur fit brouter l'herbe. Sa mort traduit seulement ce qu'elle ressentit, le grand malheur, la réalité hideuse, son dégoût pour un monde qu'elle vit se déployer dans sa nudité meurtrière. Car au fond, le crime était déjà là, dans les petits drapeaux, dans les sourires des jeunes filles, dans tout ce printemps perverti. Et jusque dans les rires, dans cette ferveur déchaînée, Helene Kuhner dut sentir la haine et la jouissance. Elle a dû entrevoir - en un raptus terrifiant -, derrière ce milliers de silhouettes, de visages, des millions de forçats. Et elle a deviné, derrière la liesse effrayante, la carrière de Mauthausen. Alors, elle s'est vue mourir. Dans le sourire des jeunes filles de Vienne, le 12 mars 1938, au milieu des cris de la foule, dans l'odeur fraîche des myosotis, au cœur de cette allégresse bizarre, de toute cette ferveur, elle dut éprouver un noir chagrin.

p. 150 On ne tombe jamais deux fois dans le même abîme. Mais on tombe toujours de la même manière, dans un mélange de ridicule et d’effroi. Et on voudrait tant ne plus tomber qu’on s’arc-boute, on hurle. A coup de talon, on nous brise les doigts, à coup de bec on nous casse les dents, on nous ronge les yeux. L’abîme est bordé de hautes demeures. Et l’Histoire est là, déesse raisonnable, statue figée au milieu de la place des Fêtes, avec pour tribut, une fois l’an, des gerbes séchées de pivoines, et, en guise de pourboire, chaque jour, du pain pour les oiseaux.

p. 76 Quand tu discutes avec un adversaire, essaie de te glisser dans sa peau

Il faut se souvenir qu'à cet instant la Blitzkrieg n'est rien. Elle n'est qu'un embouteillage de panzers. Elle n'est qu'une gigantesque panne de moteur sur les nationales autrichiennes, elle n'est rien d'autre que la fureur des hommes, un mot venu plus tard comme un coup de poker. Et ce qui étonne dans cette guerre, c'est la réussite inouïe du culot, dont on doit retenir une chose: le monde cède au bluff. Même le monde le plus sérieux, le plus rigide, même le vieil ordre, s'il ne cède jamais à l'exigence de justice, s'il ne plie jamais devant le peuple qui s'insurge, plie devant le bluff.

[...] Sûr qu'il en connaissait un bout en sciences politiques, lui qui avait su dire non à toutes les libertés publiques. Aussi, une fois passée la petite minute d'hésitation - tandis qu'une meute de nazis pénètre dans la chancellerie-, Schuschnigg l'intransigeant, l'homme du non, la négation faite dictateur, se tourne vers l'Allemagne, la voix étranglée, le museau rouge, l'oeil humide, et prononce un faible "oui".

À cette époque, à la grande braderie des personnalités, les Françaises veulent Tino Rossi aux Galeries Lafayette et les Américaines swinguer sur des tubes de Benny Goodman. Mais les Autrichiennes s’en foutent bien de Tino Rossi et de Benny Goodman ; elles ont demandé Adolf Hitler. Ainsi, régulièrement, à l’entrée des villages, on entend crier : “Der Führer kommt !” Et puis, comme rien ne vient, on se remet à discuter de choses et d’autres.

Et d’heure en heure, Goering dicte son ordre du jour. Pas à pas. Et dans la brièveté des répliques, on entend le ton impérieux, le mépris. Le côté mafieux de cette affaire saute soudain aux yeux. À peine vingt minutes après la scène que nous venons de lire, Seyss-Inquart rappelle. Goering lui ordonne de retourner voir Miklas et de bien lui faire comprendre que s’il ne le nomme pas chancelier avant dix-neuf heures trente une invasion peut fondre sur l’Autriche. On est bien loin de la gentille conversation entre Goering et Ribbentrop à l’intention des espions anglais, bien loin des libérateurs de l’Autriche. Mais une chose encore doit retenir l’attention : c’est l’expression qu’emploie Goering, cette menace de fondre sur l’Autriche. On lui colle aussitôt des images terrifiantes. Mais il faut rembobiner le fil pour bien comprendre, il faut oublier ce que l’on croit savoir, il faut oublier la guerre, il faut se défaire des actualités de l’époque, des montages de Goebbels, de toute sa propagande. Il faut se souvenir qu’à cet instant la Blitzkrieg n’est rien. Elle n’est qu’un embouteillage de panzers. Elle n’est qu’une gigantesque panne de moteur sur les nationales autrichiennes, elle n’est rien d’autre que la fureur des hommes, un mot venu plus tard comme un coup de poker. Et ce qui étonne dans cette guerre, c’est la réussite inouïe du culot, dont on doit retenir une chose : le monde cède au bluff. Même le monde le plus sérieux, le plus rigide, même le vieil ordre, s’il ne cède jamais à l’exigence de justice, s’il ne plie jamais devant le peuple qui s’insurge, plie devant le bluff.

Un penchant obscur nous a livrés à l’ennemi, passifs et remplis de crainte. Depuis, nos livres d’Histoire ressassent l’événement effrayant, où la fulgurance et la raison auraient été d’accord. Ainsi, une fois que le haut clergé de l’industrie et de la banque eut été converti, puis les opposants réduits au silence, les seuls adversaires sérieux du régime furent les puissances étrangères. Le ton monta à mesure avec la France et l’Angleterre, en un mélange de coups de force et de bonnes paroles. Et c’est ainsi qu’en novembre 1937, entre deux mouvements d’humeur, après quelques protestations de pure forme à propos de l’annexion de la Sarre, de la remilitarisation de la Rhénanie ou du bombardement de Guernica par la légion Condor, Halifax, lord président du Conseil, se rendit en Allemagne, à titre personnel, à l’invitation d’Hermann Goering, ministre de l’Air, commandant en chef de la Luftwaffe, ministre du Reich à la forêt et à la chasse, président du défunt Reichstag – le créateur de la Gestapo. Voilà qui fait beaucoup, et pourtant Halifax ne tique pas, il ne lui semble pas bizarre, ce type lyrique et truculent, antisémite notoire, bardé de décorations. Et on ne peut pas dire qu’Halifax a été entourloupé par quelqu’un qui cachait son jeu, qu’il n’a pas remarqué les tenues de dandy, les titres à n’en plus finir, la rhétorique délirante, ténébreuse, la silhouette entripaillée ; non. À cette époque, on était très loin de la réunion du 20 février, les nazis avaient abandonné toute retenue.

Ils écoutèrent. Le fond du propos se résumait à ceci : il fallait en finir avec un régime faible, éloigner la menace communiste, supprimer les syndicats et permettre à chaque patron d’être un Führer dans son entreprise. Le discours dura une demi-heure. Lorsqu’Hitler eut terminé, Gustav se leva, fit un pas en avant et, au nom de tous les invités présents, il le remercia d’avoir enfin clarifié la situation politique. Le chancelier fit un rapide tour de piste avant de repartir. On le congratula, on se montra courtois. Les vieux industriels paraissaient soulagés. Une fois qu’il se fut retiré, Goering prit la parole, reformulant énergiquement quelques idées, puis il évoqua de nouveau les élections du 5 mars. C’était là une occasion unique de sortir de l’impasse où l’on se trouvait. Mais pour faire campagne, il fallait de l’argent ; or, le parti nazi n’avait plus un sou vaillant et la campagne électorale approchait. À cet instant, Hjalmar Schacht se leva, sourit à l’assemblée, et lança : « Et maintenant, messieurs, à la caisse ! »

Cette invite, certes un peu cavalière, n’avait rien de bien nouveau pour ces hommes ; ils étaient coutumiers des pots-de-vin et des dessous-de-table. La corruption est un poste incompressible du budget des grandes entreprises, cela porte plusieurs noms, lobbying, étrennes, financement des partis. La majorité des invités versa donc aussitôt quelques centaines de milliers de marks, Gustav Krupp fit don d’un million, Georg von Schnitzler de quatre cent mille, et l’on récolta ainsi une somme rondelette. Cette réunion du 20 février 1933, dans laquelle on pourrait voir un moment unique de l’histoire patronale, une compromission inouïe avec les nazis, n’est rien d’autre pour les Krupp, les Opel, les Siemens, qu’un épisode assez ordinaire de la vie des affaires, une banale levée de fonds. Tous survivront au régime et financeront à l’avenir bien des partis à proportion de leur performance.

Cette invite, certes un peu cavalière, n’avait rien de bien nouveau pour ces hommes ; ils étaient coutumiers des pots-de-vin et des dessous-de-table. La corruption est un poste incompressible du budget des grandes entreprises, cela porte plusieurs noms, lobbying, étrennes, financement des partis. La majorité des invités versa donc aussitôt quelques centaines de milliers de marks, Gustav Krupp fit don d’un million, Georg von Schnitzler de quatre cent mille, et l’on récolta ainsi une somme rondelette. Cette réunion du 20 février 1933, dans laquelle on pourrait voir un moment unique de l’histoire patronale, une compromission inouïe avec les nazis, n’est rien d’autre pour les Krupp, les Opel, les Siemens, qu’un épisode assez ordinaire de la vie des affaires, une banale levée de fonds. Tous survivront au régime et financeront à l’avenir bien des partis à proportion de leur performance.

Les Dernières Actualités

Voir plus

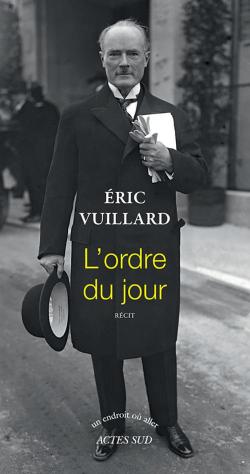

Autres livres de Éric Vuillard (10)

Voir plus

Quiz

Voir plus

Kiffez Eric Vuillard !

La première fois que j'ai rencontré Eric, il m'a dit d'un ton péremptoire, la question n'est pas ...?...

Une sinécure

Sujet à débat

à L'ordre du jour

Digne d'intérêt

10 questions

27 lecteurs ont répondu

Thème :

Éric VuillardCréer un quiz sur ce livre27 lecteurs ont répondu