Critiques filtrées sur 5 étoiles

Une écriture magnifique est une histoire des plus authentique ! La plume de l'auteur nous plonge facilement dans cette Estonie imaginaire où l'homme parle au serpent et fréquente les ours. Une histoire avec des valeurs où " le dernier homme" se bat pour garder sa forêt ( même s'il s'écarte du chemin de temps en temps). Des personnages attachant et d'autres détestables... Mais une lecture fort agréable qui m'a donné envie de lire les autres livres de cette auteur.

Un roman très particulier qui prend place dans une Estonie imaginaire. On suit les aventures de Leemet et de sa communauté d'habitants des bois vivant en harmonie avec les serpents dont la langue permet de soumettre presque tous les autres animaux.

Les habitants immigrent peu à peu vers un village moyenâgeux, peuplé de personnes croyant en Dieu et s'adonnant à des activités inutiles si on connaît la langue des serpents telles que l'agriculture. Peu à peu, cette richesse s'oublie.

C'est donc dans un contexte de changement radical que Leemet tente de trouver sa place. Très doué pour la pratique de la langue des serpents, il s'encre dans le bois et s'attriste des déménagements successifs de ses habitants.

La tristesse est palpable tout au long du bouquin. Assister à la disparition d'une culture, victime de l'oubli est très mélancolique.

On assiste également à un choc : celui de 2 croyances, de 2 logiques incompatibles. Alors que les 2 écoles campent fermement sur leurs positions en dialogue de sourds, elles possèdent toutes les 2 leurs fanatiques dangereux et perdant la raison.

Ce roman illustre parfaitement le clivage religion/science. Comment arrive-t-on à être persuadé de quelque chose ? Qu'est-ce qu'une preuve ? Mettre un pied dans le champ de pensées de l'autre, est-ce si insurmontable ?

Des questions qui me tiennent à coeur et qui ne quittent presque jamais ce récit d'une civilisation qui s'éteint, au grand damne de Leemet qui tente de porter dignement le fardeau de dernier de sa tribu.

Les habitants immigrent peu à peu vers un village moyenâgeux, peuplé de personnes croyant en Dieu et s'adonnant à des activités inutiles si on connaît la langue des serpents telles que l'agriculture. Peu à peu, cette richesse s'oublie.

C'est donc dans un contexte de changement radical que Leemet tente de trouver sa place. Très doué pour la pratique de la langue des serpents, il s'encre dans le bois et s'attriste des déménagements successifs de ses habitants.

La tristesse est palpable tout au long du bouquin. Assister à la disparition d'une culture, victime de l'oubli est très mélancolique.

On assiste également à un choc : celui de 2 croyances, de 2 logiques incompatibles. Alors que les 2 écoles campent fermement sur leurs positions en dialogue de sourds, elles possèdent toutes les 2 leurs fanatiques dangereux et perdant la raison.

Ce roman illustre parfaitement le clivage religion/science. Comment arrive-t-on à être persuadé de quelque chose ? Qu'est-ce qu'une preuve ? Mettre un pied dans le champ de pensées de l'autre, est-ce si insurmontable ?

Des questions qui me tiennent à coeur et qui ne quittent presque jamais ce récit d'une civilisation qui s'éteint, au grand damne de Leemet qui tente de porter dignement le fardeau de dernier de sa tribu.

Roman impossible à refermer avant d'avoir tourné la toute dernière page et qui entre directement dans ma liste des livres-préférés-de-tous-les-temps-immémoriaux (ouaip).

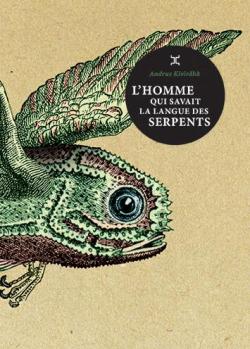

Le premier contact avec un livre, c'est sa couverture. Celle-ci est magnifique: sobre et en même temps travaillée.

Et quelle histoire! Une imagination débordante, inspirée de contes nordiques.

J'ai d'ailleurs commencé à lire en le considérant ainsi: un conte. Mais très vite m'est apparu que sous cette histoire totalement farfelue, dont les rebondissements semblent sans queue ni tête alors que tout s'enchaine de façon très logique pour donner une impression de réalisme, un second niveau de lecture apparait. Une interrogation, à l'aide d'allégories, sur l'évolution du monde car cet homme qui savait la langue des serpents est le dernier représentant de sa « génération », celle qui vivait en communion avec les animaux et vénérait les génies de la forêt, ses contemporains ayant préféré les villages, le travail de la terre, Dieu et les modernités apportées par les chevaliers étrangers en armure. J'ai aimé que cela reste une interrogation, l'auteur ne tranchant jamais, montrant les dérives d'une vision du monde comme de l'autre, mettant plutôt l'accent sur l'aspect cyclique de l'Histoire (différente et finalement toujours la même). Au lecteur de se faire son opinion.

Je souligne également la postface rédigée par le traducteur. Car figurez-vous qu'un troisième niveau de lecture se cache dans cette oeuvre : l'auteur étant estonien, Jean-Pierre Minaudier nous explique le parallèle entre l'histoire et l'Histoire (la langue des serpents représentant la langue estonienne) et développe les jeux de mots, intraduisibles littéralement, utilisés par l'auteur. Une superbe façon de clôturer sa lecture.

Lien : https://tsllangues.wordpress..

Le premier contact avec un livre, c'est sa couverture. Celle-ci est magnifique: sobre et en même temps travaillée.

Et quelle histoire! Une imagination débordante, inspirée de contes nordiques.

J'ai d'ailleurs commencé à lire en le considérant ainsi: un conte. Mais très vite m'est apparu que sous cette histoire totalement farfelue, dont les rebondissements semblent sans queue ni tête alors que tout s'enchaine de façon très logique pour donner une impression de réalisme, un second niveau de lecture apparait. Une interrogation, à l'aide d'allégories, sur l'évolution du monde car cet homme qui savait la langue des serpents est le dernier représentant de sa « génération », celle qui vivait en communion avec les animaux et vénérait les génies de la forêt, ses contemporains ayant préféré les villages, le travail de la terre, Dieu et les modernités apportées par les chevaliers étrangers en armure. J'ai aimé que cela reste une interrogation, l'auteur ne tranchant jamais, montrant les dérives d'une vision du monde comme de l'autre, mettant plutôt l'accent sur l'aspect cyclique de l'Histoire (différente et finalement toujours la même). Au lecteur de se faire son opinion.

Je souligne également la postface rédigée par le traducteur. Car figurez-vous qu'un troisième niveau de lecture se cache dans cette oeuvre : l'auteur étant estonien, Jean-Pierre Minaudier nous explique le parallèle entre l'histoire et l'Histoire (la langue des serpents représentant la langue estonienne) et développe les jeux de mots, intraduisibles littéralement, utilisés par l'auteur. Une superbe façon de clôturer sa lecture.

Lien : https://tsllangues.wordpress..

Un homme en phase avec la nature, sa femme malade l'oblige à faire des allers-retours pour chercher de l'eau, lui, en chemin croise la faune locale. Sifflant pour éloigner sangliers et chevreuil, cette fable de l'Estonie médiévale m'a beaucoup plu. Leemet qui est un des derniers à maîtriser un savoir bientôt perdu, ça me parle, c'est d'ailleurs ce qui me plaît dans les contes et les fables, souvenirs d'un passé idéalisé, parfois satyrique, parfois moderne ou à l'inverse trop passéiste.

Les décors sont beaux, simples et détenant la complexité de l'existence en eux, tout comme la plume de l'auteur. L'intrigue se déroule paisiblement, plusieurs sentiments en ressortent, du rire aux larmes, de la joie à la rage, mais aucun, absolument aucun passage long ou inutile.

Je me suis laissé bercer par ce conte avec beaucoup de plaisir, ce n'est pas un coup de coeur mais une bonne lecture, je ne lui trouve aucun point faible.

Les décors sont beaux, simples et détenant la complexité de l'existence en eux, tout comme la plume de l'auteur. L'intrigue se déroule paisiblement, plusieurs sentiments en ressortent, du rire aux larmes, de la joie à la rage, mais aucun, absolument aucun passage long ou inutile.

Je me suis laissé bercer par ce conte avec beaucoup de plaisir, ce n'est pas un coup de coeur mais une bonne lecture, je ne lui trouve aucun point faible.

Andrus Kivirähk avec son roman L'homme qui savait la langue des serpents nous attire dans un univers fantastique ou les ours charment les jeunes filles .les hommes parlent aux serpents ...ou la religion Chrétienne caresse les génies des forêts ..deux mondes s'opposent ...Celui des hommes de fer ..des allemands colonisateurs avec leur villageois estoniens crédules admirateurs de la modernité devenus Chrétiens .mangeur de pain et asservis aux nouvelles coutumes des étrangers et les hommes de la forêt protecteur d'un monde ancien....Tout le long de l 'histoire nous avançons dans une lutte entre deux univers qui se font la guerre notre héros Leemet va suivre son destin entre ces deux mondes pour être cet être solitaire qu'il restera jusqu'à la fin de sa vie ...La solitude est vraiment présente dans ce roman ou notre jeune garçon restera entre ces deux mondes pour apprendre de l'un les défauts de l 'autre ainsi que ces malheurs ....Une belle histoire sur l'évolution de l'homme face à la modernité et ses origines ...

Une belle satire de la société estonienne avec beaucoup d'humour et de noirceur ou notre lecture s'embrase dans la trame de ce roman au accent médiéval proche aussi du roman de renart ou les animaux sont doués de paroles ...

Un beau livre

Une belle satire de la société estonienne avec beaucoup d'humour et de noirceur ou notre lecture s'embrase dans la trame de ce roman au accent médiéval proche aussi du roman de renart ou les animaux sont doués de paroles ...

Un beau livre

Bien m'a pris d'être connectée avec les éditions Attila sur Facebook, ce qui m'a mis la puce (le pou géant) à l'oreille concernant ce livre.

L'objet est beau. le graphisme soigné aux promesses atypiques fait instinctivement tendre la main pour le saisir. La typographie de couverture envoie bouler l'auteur en une bille ronde qui roule le long de la bordure. L'illustrateur et le traducteur ont droit à leur encart, ce qui donne un air artisanal et coopératif à la mise en place du projet.

Les images sont marquantes. Les maris trouvent des poils d'ours dans leur lit en rentrant le soir. Une petite-fille malingre chevauche un pou géant. Les étables sont garnies de louves à traire. Les arbres du bois sacrés sont pourris, poreux, et maisons de mille pattes et autre vermine. La résolution des problèmes, qui se joue à croc et à dia dans un jovial enthousiasme tient de Zorro et de le Floch réunis.

Pourfendeur de croyances et d'illusions, qu'elles soient antiques ou modernes, Andrus Kivirähk tacle les pourvoyeurs de peurs de tous poils.

Ces poils d'ours qui semblent si doux… mon coeur de fille a frémis…

“Il est très difficile à une jeune-fille de se garder d'un ours : c'est si grand, si doux, si mignon, et ce museau qui sent le miel. Maman guerroya tant qu'elle put, mais le soir, quand ma soeur rentrait, ses vêtements étaient toujours couverts de poils” (165)

La postface, pleine d'amour pour le texte, apporte un éclairage bienvenu sur des références historiques, politiques et culturelles à côté desquelles on serait autrement complètement passés. “Sus à la bêtise !” nous harangue le traducteur. Pour une découverte de la littérature estonienne, ce fut passionnant.

Jérôme Ferrari et son Goncourt peuvent aller se rhabiller. Voilà un effondrement des mondes qui a du souffle et des tripes !

Lien : http://versautrechose.fr/blo..

L'objet est beau. le graphisme soigné aux promesses atypiques fait instinctivement tendre la main pour le saisir. La typographie de couverture envoie bouler l'auteur en une bille ronde qui roule le long de la bordure. L'illustrateur et le traducteur ont droit à leur encart, ce qui donne un air artisanal et coopératif à la mise en place du projet.

Les images sont marquantes. Les maris trouvent des poils d'ours dans leur lit en rentrant le soir. Une petite-fille malingre chevauche un pou géant. Les étables sont garnies de louves à traire. Les arbres du bois sacrés sont pourris, poreux, et maisons de mille pattes et autre vermine. La résolution des problèmes, qui se joue à croc et à dia dans un jovial enthousiasme tient de Zorro et de le Floch réunis.

Pourfendeur de croyances et d'illusions, qu'elles soient antiques ou modernes, Andrus Kivirähk tacle les pourvoyeurs de peurs de tous poils.

Ces poils d'ours qui semblent si doux… mon coeur de fille a frémis…

“Il est très difficile à une jeune-fille de se garder d'un ours : c'est si grand, si doux, si mignon, et ce museau qui sent le miel. Maman guerroya tant qu'elle put, mais le soir, quand ma soeur rentrait, ses vêtements étaient toujours couverts de poils” (165)

La postface, pleine d'amour pour le texte, apporte un éclairage bienvenu sur des références historiques, politiques et culturelles à côté desquelles on serait autrement complètement passés. “Sus à la bêtise !” nous harangue le traducteur. Pour une découverte de la littérature estonienne, ce fut passionnant.

Jérôme Ferrari et son Goncourt peuvent aller se rhabiller. Voilà un effondrement des mondes qui a du souffle et des tripes !

Lien : http://versautrechose.fr/blo..

J'ai choisi de ne pas voir de pamphlet ou de critique d'une civilisation dans ce livre merveilleux. J'ai choisi de me couler avec délice dans cette fable hors du commun, de me réjouir de l'écriture enchanteresse et précise, de passer un excellent moment hors du temps et peut-être d'en tirer quelques vérités universelles. Un roman vraiment à part qui restera longtemps dans ma mémoire.

Quel titre qui a attiré de suite mon attention ! le récit est bien ficelé comme une fable entre magie, réalisme et origine. C'est vraiment doux à lire malgré certains passages rudes ou brutes dans le vocabulaire. Mais cela rend l'histoire très réaliste ! Elle conte une légende sur les possibles origines (fantastiques) des estoniens qui vivaient au rythme de la nature et avec la langue des serpents qu'ils considéraient comme des frères. Alors que la nouvelle religion étouffe peu à peu les autres religions, les jugeant païennes, les estoniens se font de plus en plus rares dans la forêt pour se rendre au village. On découvre comment la modernité et la religion a pu étouffer certaines cultures. Un texte empreint de magie, de poésie et une note de réalisme qui rafraîchit le récit.

La voix et le jeu de Emmanuel Dekoninck sont superbes. Il emploie les intonations et ponctuations qu'il faut. Il change de voix pour chaque personnage. Il joue le jeu. Sa voix est apaisante et nous porte au fil du récit. On pourrait l'écouter pendant des heures d'affilées.

La voix et le jeu de Emmanuel Dekoninck sont superbes. Il emploie les intonations et ponctuations qu'il faut. Il change de voix pour chaque personnage. Il joue le jeu. Sa voix est apaisante et nous porte au fil du récit. On pourrait l'écouter pendant des heures d'affilées.

C'est merveilleux de retrouver ici la veine de Bruno Schulz! Que d'aventures pour Leemet, le dernier homme des bois qui seul, désormais, sait parler cette langue des serpents! Celle-ci est rejetée à cause du christianisme qui inculque ses dogmes et ses préjugés à tous les êtres qui ont quitté la forêt pour aller cultiver les champs, ou se faire moine. Lui, Leemet, refuse tout cela et rencontre sur son chemin des êtres humains ou autres au contact desquels son intuition va se renforcer.

J'ai adoré suivre ses aventures et les réflexions qui l'amènent comme le Candide de Voltaire à raffermir ses positions. Mais pour cela, il passe par une métamorphose totale "Je voulais m'arracher au passé d'un seul coup, comme un lézard abandonne sa queue derrière lui et se précipite on ne sait où en se tortillant." p321 Il doit aussi faire preuve de beaucoup de résistance car ses tentatives pour transmettre la langue des serpents sont mises à rude épreuve.

J'ai adoré suivre ses aventures et les réflexions qui l'amènent comme le Candide de Voltaire à raffermir ses positions. Mais pour cela, il passe par une métamorphose totale "Je voulais m'arracher au passé d'un seul coup, comme un lézard abandonne sa queue derrière lui et se précipite on ne sait où en se tortillant." p321 Il doit aussi faire preuve de beaucoup de résistance car ses tentatives pour transmettre la langue des serpents sont mises à rude épreuve.

Que font les hommes au fond de la forêt estonienne depuis le haut Moyen-Age, après que les « hommes de fer », (les chevaliers teutoniques) ont abordé leurs rivages pour les soumettre ? Ils vivent doucement, au rythme des saisons, se nourrissent d'élans et autres animaux sauvages dont ils font cuire la viande sur le feu. Ils sont peu nombreux, quelques familles à peine, car nombre d'entre eux ont cédé au mirage de la modernité : rejoindre les villages, cultiver les champs en se cassant le dos avec faucille et râteau, cuire un pain insipide au four, et surtout obéir aux injonctions de celui qui dit détenir LA vérité, Johannes, féru de Jésus comme d'autres chez eux vivent pour les génies de l'eau, de la forêt, de tout. D'un culte animiste, ils sont passés à celui de la religion révélée. Quel avantage, se demande Leemet, jeune héros estonien pour qui le paradis se trouve dans la forêt primaire, pas encore complètement assassinée par les constructeurs de villages et d'églises. Et pourtant...il sait bien que tout ce qui fait son monde est en train de disparaître au profit de ce qu'ils appellent « le progrès » !

Sa langue, cette langue si durement apprise au prix de douleurs du muscle qui lui permet de résonner, sa langue est la langue des serpents, transmise par oncle Vootele, dernier locuteur de ces « mots » sifflés propres aux reptiles, mots dont on use pour faire obéir loups, élans, lièvres et grenouilles, mots qui permettent de ne chasser qu'avec la langue, sans ces traques meurtrières et harassantes qu'on appelle la chasse. C'est doucement que les bêtes se livrent aux dent aiguës des les hommes de la forêt affamés.

Car l'homme de la forêt vit en harmonie avec son milieu, avec ses frères-serpents (on est bien loin du serpent d'Éden, cause de la chute définitive des premiers hommes!), il peut ramper, hiberner, se nourrir, parler avec eux. Pour autant, il n'est pas à l'image du « bon sauvage », il connaît la violence et apprécie l'électricité qu'il voit au village. Et tout autour de lui, il y a des ours amoureux qui séduisent les femmes à coup de cadeaux, airelles ou miel, les anthropopithèques au front prognathe, rescapés d'une branche cousine de l'homo sapiens, qui élèvent et câlinent des poux géants, mutants par voie de sélection génétique (comme quoi, pas si bêtes, n'est-ce pas?), des jeunes filles et épouses qui s'auto-flagellent, nues, au sommet des arbres, à la clarté de la lune, dans une vision qui tient de Goya et des préraphaélites à la fois.

Quand le fou furieux du nom de Ülgas veut sacrifier une vierge, afin d'apaiser les génies et esprits de la forêt pour retrouver le bon vieux temps d'avant (décidément, c'est universel!), notre jeune héros sent monter du fond de ses entrailles l'animalité qu'il croyait perdue et sauve sa « fiancée », Hiie. A bord d'une barque, il aborde une île sauvage où il retrouve son grand-père, cul-de-jatte victime de la barbarie des chevaliers qui lui ont coupé les deux jambes. Et on bascule dans le fantastique, le Grand guignol dégoulinant d'hémoglobine, à grands coups de chevaliers et moines déchiquetés, bouillis, dont le crâne servira de coupe à boire (cela me rappelle une chanson : avec son crâne on fit un bénitier, avec ses os on fit des chandeliers, dans « Perrine était servante ») !

Et on atteint des sommets iconoclastes réjouissants quand Jésus-Christ est présenté comme un phénomène de mode qui affole les minettes (non, pardon, les nonnettes) et quand les jeunes filles ont leurs vapeurs à l'écoute du plain-chant chanté par les castrats. Kivirähk renvoie dos à dos les chrétiens et les tenants du paganisme, nostalgiques d'un passé fantasmé, tels ceux qui s'expriment à Stonehenge, dans la forêt de Brocéliande ou à Carnac, pour ne citer que la tradition celtique.

La postface de Jean-Piere Minaudier, traducteur et commentateur du roman, apporte un éclairage essentiel sur la dimension pamphlétaire du livre et re-situe pour nous les héritages allemands et russo-soviétiques du pays.

C'est hilarant, poétique, d'une clairvoyance acérée sur nos mentalités d'une suffisance bouffie et nos convictions bien assises sur des siècles de judéo-christianisme. C'est aussi d'un pessimisme noir, d'une tristesse infinie et d'une violence inouïe quand on arrive aux derniers chapitres. L'auteur, au-delà du conte, nous invite à la réflexion sur ce que nous laissons mourir un peu chaque jour de notre richesse culturelle et de notre humanité, sur l'impérieuse nécessité de résister à ce prétendu « progrès » qui nous déshumanise,sur notre course effrénée vers un « meilleur » qui ne sera peut-être qu'un abandon plus ou moins consenti et nous rappelle qu'on est toujours le « sous-homme » de quelqu'un.

Sa langue, cette langue si durement apprise au prix de douleurs du muscle qui lui permet de résonner, sa langue est la langue des serpents, transmise par oncle Vootele, dernier locuteur de ces « mots » sifflés propres aux reptiles, mots dont on use pour faire obéir loups, élans, lièvres et grenouilles, mots qui permettent de ne chasser qu'avec la langue, sans ces traques meurtrières et harassantes qu'on appelle la chasse. C'est doucement que les bêtes se livrent aux dent aiguës des les hommes de la forêt affamés.

Car l'homme de la forêt vit en harmonie avec son milieu, avec ses frères-serpents (on est bien loin du serpent d'Éden, cause de la chute définitive des premiers hommes!), il peut ramper, hiberner, se nourrir, parler avec eux. Pour autant, il n'est pas à l'image du « bon sauvage », il connaît la violence et apprécie l'électricité qu'il voit au village. Et tout autour de lui, il y a des ours amoureux qui séduisent les femmes à coup de cadeaux, airelles ou miel, les anthropopithèques au front prognathe, rescapés d'une branche cousine de l'homo sapiens, qui élèvent et câlinent des poux géants, mutants par voie de sélection génétique (comme quoi, pas si bêtes, n'est-ce pas?), des jeunes filles et épouses qui s'auto-flagellent, nues, au sommet des arbres, à la clarté de la lune, dans une vision qui tient de Goya et des préraphaélites à la fois.

Quand le fou furieux du nom de Ülgas veut sacrifier une vierge, afin d'apaiser les génies et esprits de la forêt pour retrouver le bon vieux temps d'avant (décidément, c'est universel!), notre jeune héros sent monter du fond de ses entrailles l'animalité qu'il croyait perdue et sauve sa « fiancée », Hiie. A bord d'une barque, il aborde une île sauvage où il retrouve son grand-père, cul-de-jatte victime de la barbarie des chevaliers qui lui ont coupé les deux jambes. Et on bascule dans le fantastique, le Grand guignol dégoulinant d'hémoglobine, à grands coups de chevaliers et moines déchiquetés, bouillis, dont le crâne servira de coupe à boire (cela me rappelle une chanson : avec son crâne on fit un bénitier, avec ses os on fit des chandeliers, dans « Perrine était servante ») !

Et on atteint des sommets iconoclastes réjouissants quand Jésus-Christ est présenté comme un phénomène de mode qui affole les minettes (non, pardon, les nonnettes) et quand les jeunes filles ont leurs vapeurs à l'écoute du plain-chant chanté par les castrats. Kivirähk renvoie dos à dos les chrétiens et les tenants du paganisme, nostalgiques d'un passé fantasmé, tels ceux qui s'expriment à Stonehenge, dans la forêt de Brocéliande ou à Carnac, pour ne citer que la tradition celtique.

La postface de Jean-Piere Minaudier, traducteur et commentateur du roman, apporte un éclairage essentiel sur la dimension pamphlétaire du livre et re-situe pour nous les héritages allemands et russo-soviétiques du pays.

C'est hilarant, poétique, d'une clairvoyance acérée sur nos mentalités d'une suffisance bouffie et nos convictions bien assises sur des siècles de judéo-christianisme. C'est aussi d'un pessimisme noir, d'une tristesse infinie et d'une violence inouïe quand on arrive aux derniers chapitres. L'auteur, au-delà du conte, nous invite à la réflexion sur ce que nous laissons mourir un peu chaque jour de notre richesse culturelle et de notre humanité, sur l'impérieuse nécessité de résister à ce prétendu « progrès » qui nous déshumanise,sur notre course effrénée vers un « meilleur » qui ne sera peut-être qu'un abandon plus ou moins consenti et nous rappelle qu'on est toujours le « sous-homme » de quelqu'un.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Autres livres de Andrus Kivirähk (3)

Voir plus

Quiz

Voir plus

Oyez le parler médiéval !

Un destrier...

une catapulte

un cheval de bataille

un étendard

10 questions

1575 lecteurs ont répondu

Thèmes :

moyen-âge

, vocabulaire

, littérature

, culture générale

, challenge

, définitions

, histoireCréer un quiz sur ce livre1575 lecteurs ont répondu