Claude Lévi-Strauss

EAN : 9789232024756

folio essai (01/08/2007)

/5

407 notesfolio essai (01/08/2007)

Résumé :

La diversité des cultures, la place de la civilisation occidentale dans le déroulement historique et le rôle du hasard, la relativité de l'idée de progrès, tels sont les thèmes majeurs de Race et histoire. Dans ce texte écrit dans une langue toujours claire et précise, et sans technicité exagérée, apparaissent quelques-uns des principes sur lesquels se fonde le structuralisme.

étiquettes

Ajouter des étiquettes

Que lire après Race et histoireVoir plus

Critiques, Analyses et Avis (29)

Voir plus

Ajouter une critique

Race Et Histoire est né d'une commande de l'UNESCO pour éditer une brochure. le style en est donc fort éloigné du style " ordinaire " de Claude Lévi-Strauss, beaucoup plus accessible à un large public, beaucoup plus général.

Ce petit livre est une sorte de mémento, de piqûre de rappel, sur ce que l'on entend par " race " quand il s'agit de l'humain et, in fine, a pour but de lutter contre le racisme planant un peu partout dans le monde.

En quelques pages et sans la moindre nécessité de forcer son talent ou de polémiquer, l'auteur démontre les incongruités de certains modes de penser et de considérer l'humain en tant que mosaïque de groupes ethniques parfaitement caractérisés et différenciés les uns par rapport aux autres, ou bien encore de considérer des groupes ethniques ou des " races " comme " pures " par opposition aux " altérées ", aux " métissées ", aux " amoindries ", aux " abâtardies ". (Je vous conseille à ce propos, si cette question vous intéresse, un autre vibrant plaidoyer anti raciste, La Malmesure de L'Homme de Stephen Jay Gould).

Les ponts historiques ou géographiques, les ressemblances ou les dissemblances que l'on tient pour structurelles d'une population par rapport à une autre ne sont bien souvent que des artéfacts, des productions hasardeuses de l'histoire, parfois fort récentes.

Il démonte une à une les béquilles de l'édifice de notre ethnocentrisme ordinaire (qui, lui, est probablement structurel chez l'humain) qui crée moult de nos préjugés absurdes ou erronés sur tel ou tel groupe ethnique.

Il aborde aussi la notion de " classification " des cultures ou des civilisations ; les unes étant qualifiées de " modernes ", les autres de " primitives " ou " archaïques ", d'autres encore de " traditionnelles ".

Les civilisations sont ce qu'elles sont, un accomplissement en soi, tout comme les individus sont ce qu'ils sont, ni mieux ni moins bien, ni plus ni moins, ni beau ni laid, ni grand ni petit par rapport à une norme qu'on serait bien en peine de fixer dans le marbre.

Un livre plus que jamais indispensable en ces temps où certains agitent les chiffons rouges de nos peurs ancestrales de l'autre.

Je n'ai mis que quatre étoiles car, bien que parfait en l'état, ce livre n'est pas, à mon sens, du niveau de densité et de richesse d'édification d'un Anthropologie Structurale par exemple. Dans mon cas, ce livre enfonçait un peu des portes ouvertes, mais je reste convaincue de son utilité pour un large public, et d'ailleurs, tout ceci n'est que mon avis, c'est-à-dire, pas grand chose.

Ce petit livre est une sorte de mémento, de piqûre de rappel, sur ce que l'on entend par " race " quand il s'agit de l'humain et, in fine, a pour but de lutter contre le racisme planant un peu partout dans le monde.

En quelques pages et sans la moindre nécessité de forcer son talent ou de polémiquer, l'auteur démontre les incongruités de certains modes de penser et de considérer l'humain en tant que mosaïque de groupes ethniques parfaitement caractérisés et différenciés les uns par rapport aux autres, ou bien encore de considérer des groupes ethniques ou des " races " comme " pures " par opposition aux " altérées ", aux " métissées ", aux " amoindries ", aux " abâtardies ". (Je vous conseille à ce propos, si cette question vous intéresse, un autre vibrant plaidoyer anti raciste, La Malmesure de L'Homme de Stephen Jay Gould).

Les ponts historiques ou géographiques, les ressemblances ou les dissemblances que l'on tient pour structurelles d'une population par rapport à une autre ne sont bien souvent que des artéfacts, des productions hasardeuses de l'histoire, parfois fort récentes.

Il démonte une à une les béquilles de l'édifice de notre ethnocentrisme ordinaire (qui, lui, est probablement structurel chez l'humain) qui crée moult de nos préjugés absurdes ou erronés sur tel ou tel groupe ethnique.

Il aborde aussi la notion de " classification " des cultures ou des civilisations ; les unes étant qualifiées de " modernes ", les autres de " primitives " ou " archaïques ", d'autres encore de " traditionnelles ".

Les civilisations sont ce qu'elles sont, un accomplissement en soi, tout comme les individus sont ce qu'ils sont, ni mieux ni moins bien, ni plus ni moins, ni beau ni laid, ni grand ni petit par rapport à une norme qu'on serait bien en peine de fixer dans le marbre.

Un livre plus que jamais indispensable en ces temps où certains agitent les chiffons rouges de nos peurs ancestrales de l'autre.

Je n'ai mis que quatre étoiles car, bien que parfait en l'état, ce livre n'est pas, à mon sens, du niveau de densité et de richesse d'édification d'un Anthropologie Structurale par exemple. Dans mon cas, ce livre enfonçait un peu des portes ouvertes, mais je reste convaincue de son utilité pour un large public, et d'ailleurs, tout ceci n'est que mon avis, c'est-à-dire, pas grand chose.

Qu'est ce qui peut identifier un homme par rapport à un groupe sinon sa culture ?

On appartient à une culture pas à une race. Voici le propos de cet essai. « un essai d'interprétation de la diversité des cultures ».

La seule race à laquelle il nous est possible de revendiquer quelque appartenance est celle de l'humain.

Et là il faut bien avouer que le mot espèce serait plus juste.

Ce qui nous est différent est trop souvent qualifié d'étranger, comme le furent autrefois les terres inconnues.

Aujourd'hui les terres nous sont connues. le monde échange : flux et reflux d'humains.

Il existe plus de cultures que de races. Leur multitude n'est provoquée que par des rapports directs et indirects entre sociétés. Plus y a contact, plus il y a naturellement besoin de différenciation entre les groupes.

Nous sommes d'une espèce naturellement multi-culturelle.

Ce qui ne veut pas dire que nous ne sommes pas fait pour vivre ensemble, bien au contraire, cela veut dire tout simplement que nos identités respectives se nourrissent au contact des autres et peuvent établir une cohésion. le melting-pot brésilien est certainement la plus belle illustration de ce fait.

Point de culture voisine, point de progrès pour ma tribu, point d'apport, point de possibilité d'évolution pour mon village.

Nous sommes une multitude, et c'est là que réside notre richesse, nos atouts, nos possibilités, et cet ensemble donne corps à notre organisme commun : l'humanité.

Qu'est ce qui différencie un texan d'un berrichon ? Qu'est ce qui différencie un afro-américain new- yorkais d'un habitant de Conakry ? Rien d'autre que leur culture.

Alors laissons ce concept de race, il appartient à une langue morte.

Et regardons les hommes sur leurs terres, en leur culture.

Par quel étrange phénomène sommes nous portés à croire que certains cultures seraient dites moins développées que la notre ?

Arriérés, sauvages, barbares avez vous dits ?

En arrière de quoi, de qui ?

« le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie ».

L'ethnocentrisme est le cousin germain du racisme.

Le temps ne connaît pas d'hémisphère. Il n'est pas une seconde à Paris et un siècle en Papouasie.

Tous les hommes vivent dans le même siècle. Nous sommes tous des enfants du 21e siècle. ( mise à part peut être ceux qui s'obstinent à employer des cadavres de mots..). Alors le Moyen Age a existé. Oui. Mais il n' a pas trouvé refuge en quelque contrée.

Alors pour comprendre cette unité temporelle rappelons nous que nous avons tous le même âge. « En vérité, il n'existe pas de peuples enfants : tous sont adultes, même ceux qui n'ont pas tenu le journal de leur enfance et de leur adolescence ».

Donc une fois réglé cette fausse question de droit d'aînesse, les hommes, quelque soit leur culture, se doivent entre eux , comme il est d'usage, mutuellement le respect.

Ce mauvais usage de l'ethno-chronologie provient du fait que nous nous savons pas lire le ligne de développement des cultures que nous considérons comme « stationnaires».

Le temps nous est commun, mais nos mouvements sont différents. Et ces mouvements, différents des nôtres nous n'arrivons pas à les comprendre, nous n'avons pas cette capacité parce que nous ne connaissons que nos propres valeurs, un seul langage, une seul unité de mesure. Cela provoque des « écarts différentiels »

- Je ne te comprends pas, tu es différent, ce que tu fais n'a pas de sens pour moi, ce que je fais m'apporte, ce que tu fais ne m'apporte rien, tu ne m'intéresses pas, je suis dans le « tout matériel » et toi dans le « tout spirituel » etc, etc....et inversement.

En fait notre échelle de valeur ne répond qu'à l'organisation de nos besoins.

Ainsi la vieille Europe a t elle considéré que la culture américaine était plus avancée que la sienne, tout simplement parce qu'elle considérait ce que cette jeune fédération pouvait lui apportait et par conséquent lui rapportait. Elle correspondait et répondait à ses besoins.

La fascination culturelle n'est en fait qu'un comportement opportuniste.

Ces cultures signifiantes sont dites pour nous cumulatives.

C'est sur cette échelle de valeur que nous hiérarchisons les cultures que nous côtoyons.

Et nous ne sommes pas les seuls. Soyons un peu moins ethnocentrés et nous nous rendrons compte que notre culture que vous considérons comme évoluée déconcerte des peuples entiers.

Voilà « Le singe blanc » de D.H Lawrence observé.

Il conviendrait d'utiliser le pluriel dès que nous parlons de progrès.

Le progrès au singulier ressemble étrangement à une divinité. le progrès est un nom particulièrement commun, ce serait une erreur d'en faire un nom propre.

Toutefois , un problème se pose, nos cultures s'enrichissent au contact des unes des autres.

Le maintien de nos différences engage notre survie.

Alors qu'arrivera t il avec le développement mondial ? Avec l'instauration d'un modèle de culture unique ? Personne ne le sait. Puisque de mémoire d'homme cela ne s'est jamais produit...

Par contre un phénomène presque identique a déjà eu lieu. : La révolution néolithique, il y a 10 000 ans.

« l'humanité a su accumuler une multiplicité d'inventions orientées dans le même sens » ; alors parions que cela puisse « marcher » encore 10 000 ans...

A la fin toutes les sociétés humaines ont pu profiter de cette révolution et à ce jour personne ne se souvient plus quel peuple a pu donner le premier coup de pédale.

10 000 ans après, personne ni rien n'est là pour en témoigner. Et quand bien même, à présent, puisque le bien est fait...

Donc non seulement il est stupide de vouloir classer qualitativement des cultures, mais il est suicidaire pour une culture de s'isoler.

« L'exclusive fatalité, l'unique tare qui puissent affliger un groupe humain et l'empêcher de réaliser pleinement sa nature, c'est d'être seul. ».

Le syncrétisme culturel n'engendre pas la fusion des cultures en une seule mais fait naître de nouvelles cultures.

Et « la civilisation mondiale ne saurait être autre chose que la coalition, à l'échelle mondiale, de cultures préservant chacune son originalité ».

On peut observer les conséquences de toute « globalisaton » . Il en fut ainsi pour la révolution industrielle qui institua un modèle unique : le capitalisme.

Automatiquement comme une réaction organique, ce corps de la société se redivisa : la lutte des classes apparue. Réaction d'auto défense naturelle. Régulation automatique d'un organisme sain.

Les cellules se régénèrent. Se multiplient, se regroupent parfois. le groupe des cellules forme le corps de la société. Voilà l'organisme « Humanité » tel qu'il doit être considéré.

« une humanité confondue dans un genre de vie unique est inconcevable, parce que se serait une humanité ossifiée »..

L'ethnologie est une science faut il le rappeler ? Et humaine. Donc pour comprendre un organisme il faut bien se pencher sur ce que le compose.

En comprenant comment fonctionne un organisme humain on comprend comme on se doit de comprendre l'humanité.

Différentes cellules : il y a ,

particularisme des cellules : il y a,

nécessité de la pérennité de chaque groupe de cellules : il y a.

Échanges et inter-actions entre les cellules : il y a besoin

Dépendance entre toutes les cellules : il y a nécessairement.

Les lois de la division cellulaire ( mitose- méiose) s'appliquerait parfaitement.

Après tout l'humanité n'est qu' un immense organisme vivant.

Ce qui donne corps force et possibilité à un organisme vivant, c'est justement l'ensemble de ses cellules.

On a jamais vu un orteil seul aller très loin, sauf peut être dans la gueule d'un chien.

Donc si l'humanité veut marcher loin il faut qu'elle prenne soin de ses cultures à égale mesure.

Astrid Shriqui Garain

On appartient à une culture pas à une race. Voici le propos de cet essai. « un essai d'interprétation de la diversité des cultures ».

La seule race à laquelle il nous est possible de revendiquer quelque appartenance est celle de l'humain.

Et là il faut bien avouer que le mot espèce serait plus juste.

Ce qui nous est différent est trop souvent qualifié d'étranger, comme le furent autrefois les terres inconnues.

Aujourd'hui les terres nous sont connues. le monde échange : flux et reflux d'humains.

Il existe plus de cultures que de races. Leur multitude n'est provoquée que par des rapports directs et indirects entre sociétés. Plus y a contact, plus il y a naturellement besoin de différenciation entre les groupes.

Nous sommes d'une espèce naturellement multi-culturelle.

Ce qui ne veut pas dire que nous ne sommes pas fait pour vivre ensemble, bien au contraire, cela veut dire tout simplement que nos identités respectives se nourrissent au contact des autres et peuvent établir une cohésion. le melting-pot brésilien est certainement la plus belle illustration de ce fait.

Point de culture voisine, point de progrès pour ma tribu, point d'apport, point de possibilité d'évolution pour mon village.

Nous sommes une multitude, et c'est là que réside notre richesse, nos atouts, nos possibilités, et cet ensemble donne corps à notre organisme commun : l'humanité.

Qu'est ce qui différencie un texan d'un berrichon ? Qu'est ce qui différencie un afro-américain new- yorkais d'un habitant de Conakry ? Rien d'autre que leur culture.

Alors laissons ce concept de race, il appartient à une langue morte.

Et regardons les hommes sur leurs terres, en leur culture.

Par quel étrange phénomène sommes nous portés à croire que certains cultures seraient dites moins développées que la notre ?

Arriérés, sauvages, barbares avez vous dits ?

En arrière de quoi, de qui ?

« le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie ».

L'ethnocentrisme est le cousin germain du racisme.

Le temps ne connaît pas d'hémisphère. Il n'est pas une seconde à Paris et un siècle en Papouasie.

Tous les hommes vivent dans le même siècle. Nous sommes tous des enfants du 21e siècle. ( mise à part peut être ceux qui s'obstinent à employer des cadavres de mots..). Alors le Moyen Age a existé. Oui. Mais il n' a pas trouvé refuge en quelque contrée.

Alors pour comprendre cette unité temporelle rappelons nous que nous avons tous le même âge. « En vérité, il n'existe pas de peuples enfants : tous sont adultes, même ceux qui n'ont pas tenu le journal de leur enfance et de leur adolescence ».

Donc une fois réglé cette fausse question de droit d'aînesse, les hommes, quelque soit leur culture, se doivent entre eux , comme il est d'usage, mutuellement le respect.

Ce mauvais usage de l'ethno-chronologie provient du fait que nous nous savons pas lire le ligne de développement des cultures que nous considérons comme « stationnaires».

Le temps nous est commun, mais nos mouvements sont différents. Et ces mouvements, différents des nôtres nous n'arrivons pas à les comprendre, nous n'avons pas cette capacité parce que nous ne connaissons que nos propres valeurs, un seul langage, une seul unité de mesure. Cela provoque des « écarts différentiels »

- Je ne te comprends pas, tu es différent, ce que tu fais n'a pas de sens pour moi, ce que je fais m'apporte, ce que tu fais ne m'apporte rien, tu ne m'intéresses pas, je suis dans le « tout matériel » et toi dans le « tout spirituel » etc, etc....et inversement.

En fait notre échelle de valeur ne répond qu'à l'organisation de nos besoins.

Ainsi la vieille Europe a t elle considéré que la culture américaine était plus avancée que la sienne, tout simplement parce qu'elle considérait ce que cette jeune fédération pouvait lui apportait et par conséquent lui rapportait. Elle correspondait et répondait à ses besoins.

La fascination culturelle n'est en fait qu'un comportement opportuniste.

Ces cultures signifiantes sont dites pour nous cumulatives.

C'est sur cette échelle de valeur que nous hiérarchisons les cultures que nous côtoyons.

Et nous ne sommes pas les seuls. Soyons un peu moins ethnocentrés et nous nous rendrons compte que notre culture que vous considérons comme évoluée déconcerte des peuples entiers.

Voilà « Le singe blanc » de D.H Lawrence observé.

Il conviendrait d'utiliser le pluriel dès que nous parlons de progrès.

Le progrès au singulier ressemble étrangement à une divinité. le progrès est un nom particulièrement commun, ce serait une erreur d'en faire un nom propre.

Toutefois , un problème se pose, nos cultures s'enrichissent au contact des unes des autres.

Le maintien de nos différences engage notre survie.

Alors qu'arrivera t il avec le développement mondial ? Avec l'instauration d'un modèle de culture unique ? Personne ne le sait. Puisque de mémoire d'homme cela ne s'est jamais produit...

Par contre un phénomène presque identique a déjà eu lieu. : La révolution néolithique, il y a 10 000 ans.

« l'humanité a su accumuler une multiplicité d'inventions orientées dans le même sens » ; alors parions que cela puisse « marcher » encore 10 000 ans...

A la fin toutes les sociétés humaines ont pu profiter de cette révolution et à ce jour personne ne se souvient plus quel peuple a pu donner le premier coup de pédale.

10 000 ans après, personne ni rien n'est là pour en témoigner. Et quand bien même, à présent, puisque le bien est fait...

Donc non seulement il est stupide de vouloir classer qualitativement des cultures, mais il est suicidaire pour une culture de s'isoler.

« L'exclusive fatalité, l'unique tare qui puissent affliger un groupe humain et l'empêcher de réaliser pleinement sa nature, c'est d'être seul. ».

Le syncrétisme culturel n'engendre pas la fusion des cultures en une seule mais fait naître de nouvelles cultures.

Et « la civilisation mondiale ne saurait être autre chose que la coalition, à l'échelle mondiale, de cultures préservant chacune son originalité ».

On peut observer les conséquences de toute « globalisaton » . Il en fut ainsi pour la révolution industrielle qui institua un modèle unique : le capitalisme.

Automatiquement comme une réaction organique, ce corps de la société se redivisa : la lutte des classes apparue. Réaction d'auto défense naturelle. Régulation automatique d'un organisme sain.

Les cellules se régénèrent. Se multiplient, se regroupent parfois. le groupe des cellules forme le corps de la société. Voilà l'organisme « Humanité » tel qu'il doit être considéré.

« une humanité confondue dans un genre de vie unique est inconcevable, parce que se serait une humanité ossifiée »..

L'ethnologie est une science faut il le rappeler ? Et humaine. Donc pour comprendre un organisme il faut bien se pencher sur ce que le compose.

En comprenant comment fonctionne un organisme humain on comprend comme on se doit de comprendre l'humanité.

Différentes cellules : il y a ,

particularisme des cellules : il y a,

nécessité de la pérennité de chaque groupe de cellules : il y a.

Échanges et inter-actions entre les cellules : il y a besoin

Dépendance entre toutes les cellules : il y a nécessairement.

Les lois de la division cellulaire ( mitose- méiose) s'appliquerait parfaitement.

Après tout l'humanité n'est qu' un immense organisme vivant.

Ce qui donne corps force et possibilité à un organisme vivant, c'est justement l'ensemble de ses cellules.

On a jamais vu un orteil seul aller très loin, sauf peut être dans la gueule d'un chien.

Donc si l'humanité veut marcher loin il faut qu'elle prenne soin de ses cultures à égale mesure.

Astrid Shriqui Garain

Je crois avoir été trop prétentieux sur ce coup là, les critiques étaient unanimes sur un fait important : Cet essai est réservé à un large public.

Large public n'étant pas défini précisément et dont je ne fais visiblement pas partie, quelle désillusion.

J'ai compris une petite partie : le raisonnement dans son ensemble, mais alors les réflexions philosophiques, mathématiques et scientifiques dans le détail m'ont complètement échappé, surtout la dernière partie avec "Jean Pouillon" sur l'oeuvre de « Levi- Strauss » : à ce moment précis j'ai même commencé à avoir des complexes.

Donc me voilà en partie satisfait puisque tout n'est pas négatif mais forcément un peu frustré, un peu vexé même, mes limites intellectuelles étant ce qu'elles sont, je vais devoir sélectionner mes lectures plus sérieusement en gardant à l'esprit que je suis bien meilleur menuisier que philosophe, mais quand même très curieux.

A plus les copains

Large public n'étant pas défini précisément et dont je ne fais visiblement pas partie, quelle désillusion.

J'ai compris une petite partie : le raisonnement dans son ensemble, mais alors les réflexions philosophiques, mathématiques et scientifiques dans le détail m'ont complètement échappé, surtout la dernière partie avec "Jean Pouillon" sur l'oeuvre de « Levi- Strauss » : à ce moment précis j'ai même commencé à avoir des complexes.

Donc me voilà en partie satisfait puisque tout n'est pas négatif mais forcément un peu frustré, un peu vexé même, mes limites intellectuelles étant ce qu'elles sont, je vais devoir sélectionner mes lectures plus sérieusement en gardant à l'esprit que je suis bien meilleur menuisier que philosophe, mais quand même très curieux.

A plus les copains

Petit ouvrage d'une centaine de pages dans lesquelles Lévi-Strauss démonte les idées empreintes d'un racisme plus ou moins avoué : les différences ont plutôt lieu entre cultures qu'entre « races », terme qui n'a jamais réussi à être défini correctement malgré les différentes tentatives.

La comparaison de ces différentes cultures est également compliquée, puisqu'elle implique de trouver un critère absolu qui permette une hiérarchisation. Or, la tentation est grande de prendre comme critère le facteur le plus développé dans sa propre culture... Cette hiérarchisation est d'autant plus compliquée que les cultures ne constituent pas des blocs hermétiques, mais collaborent les uns avec les autres, par le commerce, par l'échange de savoir, de technologies, …

Ce livre arrive un peu tard dans mes lectures, puisque j'ai déjà lu quelques essais qui tentent d'expliquer d'où proviennent ces différences d'orientation et ces inégalités entre cultures. Bonne introduction tout de même, mais peut-être un peu dense pour celui qui aborde cette question pour la première fois.

La comparaison de ces différentes cultures est également compliquée, puisqu'elle implique de trouver un critère absolu qui permette une hiérarchisation. Or, la tentation est grande de prendre comme critère le facteur le plus développé dans sa propre culture... Cette hiérarchisation est d'autant plus compliquée que les cultures ne constituent pas des blocs hermétiques, mais collaborent les uns avec les autres, par le commerce, par l'échange de savoir, de technologies, …

Ce livre arrive un peu tard dans mes lectures, puisque j'ai déjà lu quelques essais qui tentent d'expliquer d'où proviennent ces différences d'orientation et ces inégalités entre cultures. Bonne introduction tout de même, mais peut-être un peu dense pour celui qui aborde cette question pour la première fois.

« Derrière ces présupposés absurdes, il y a peut-être une once de vérité, du fait qu'aucun peuple, qu'aucune culture – non plus qu'aucun individu – n'est totalement innocent sur le plan historique ; le fait de se rendre compte impitoyablement des défauts et des obscurités de tous et de soi-même peut être une fructueuse promesse de convivialité et de tolérance civile, d'avantage que les trop optimistes certificats de louange délivrés par chaque déclaration politique officielle. » Danube, Claudio Magris.

Il faut coller au plus près du texte de Claude Lévi-Strauss et montrer qu'il n'est pas un bréviaire antiraciste de plus mais bien un manifeste en faveur de la diversité. « Race et Histoire » ne se propose nullement de montrer comment les différentes races ont contribué à la civilisation, ce serait pour l'auteur formuler là une sorte de doctrine raciste à l'envers. le grand anthropologue d'ailleurs montre en détail dans « Race et Culture qu'on ignore totalement, tant sa réalité est inatteignable ou abstraite, ce que pourrait être une race. Les généticiens et les ethnologues se déclarent incapables de relier d'une manière plausible des conduites très complexes, comme celles qui peuvent conférer les caractères distinctifs d'une culture, à des facteurs héréditaires déterminés et localisés. Les apports culturels spécifiques des différents continents ne tirent pas leur originalité du fait qu'ils seraient peuplés par des habitants de souches raciales différentes. L'immense diversité des sociétés doit essentiellement aux circonstances de leur évolution et non à des aptitudes liées à une relative rareté des soi-disant races.

La diversité des cultures est un phénomène spontané résultant de rapports directs et indirects complexes entre les sociétés, nous dit Claude Lévi-Strauss. La simple proclamation de l'égalité naturelle entre tous les hommes néglige de fait cette diversité et fait comme si elle n'existait pas. L'homme ne réalise pourtant pas sa nature dans une humanité abstraite mais dans une culture spécifique. Il ne sert donc à rien d'essayer d'établir de vains compromis et de rendre compte de la diversité des cultures en cherchant à supprimer ce qu'elles conservent de scandaleux et de choquant. Il s'agit là d'une tentative de supprimer la diversité des cultures tout en feignant de la reconnaitre pleinement.

Les différents états où se trouvent les sociétés humaines sont généralement déniés et considérés comme de simples étapes d'un seul développement qui partant d'un même point doit les faire converger vers un même but. L'humanité devient ainsi unique et identique, l'unité et l'identité devant se réaliser progressivement. La variété des cultures illustrerait donc les moments d'un processus commun. Des sociétés premières ignorant notre technologie et notre science occidentales, du fait que certains aspects de notre très lointain, parcellaire et inconnaissable passé offriraient des ressemblances avec elles, seraient des sociétés arrêtées à un stade ultérieur de notre propre développement. C'est là établir des relations entre sociétés premières et occidentales équivalant à un ordre de succession dans le temps. Ce faux évolutionnisme, nous dit Claude Lévi-Strauss, n'apporte tout au plus qu'un procédé séduisant mais dangereusement commode et aveugle de nivellation des diversités culturelles.

Il n'y a pas deux sortes de civilisation : une progressive acquisitive qui accumule les trouvailles et les inventions ; une stationnaire qui est dénuée de talent synthétique. La distinction entre ces deux formes d'histoire relève tout au plus d'une perspective ethnocentriste. L'Occident considère ainsi comme cumulative toute culture qui se développe dans un sens analogue au sien. Les autres sont alors considérées comme stationnaires car leur ligne de développement ne signifie rien et n'est pas mesurable dans les termes du système occidental. La relation oppositive entre culture progressive et culture inerte résulte donc de la position des acteurs. Non seulement elle est relative mais elle n'est pas nette. Aucune culture n'est absolument stationnaire car tous les peuples possèdent et transforment, améliorent et oublient des techniques vitalement nécessaires à dominer leur milieu ; tous les peuples n'évoluent pas dans un sens unique, si d'un certain point de vue, il ne parait pas bouger ou même régresser, sur un autre, il peut être à l'origine d'importantes transformations. L'inégalité des cultures est étroitement liée dans l'esprit occidental à celle des civilisations. le classement des cultures n'est pas un système de formes et de catégories universelles de l'entendement mais un système de schèmes fondamentaux de perception incorporant les structures fondamentales d'un pays ou d'un ensemble de pays ; il est un système de schèmes constitués au cours de l'histoire et communs à tous les êtres de ces pays ou de cet ensemble de pays. Il est le produit et l'expression de divisions nationales, coloniales, impérialistes qu'il légitime en les naturalisant et renvoie aux oppositions entre dominants et dominés. Il faut donc, avec le grand ethnologue, se demander à chacune de nos rencontres si l'immobilisme apparent que l'on croit déceler ne résulte pas plutôt de notre manque d'intéressement aux intérêts de la culture considérée.

Il y a aujourd'hui une supériorité de la civilisation occidentale. Une dose d'imagination, d'invention, d'efforts créateurs un peu près constante dans l'histoire ne détermine des mutations culturelles importantes qu'a certaines périodes et en certains lieux. Deux fois, à environ 2000 ans d'intervalle, l'humanité a su accumuler une multiplicité d'inventions orientées dans le même sens. le néolithique a vu les changements les plus décisifs pour l'humanité. Ils se sont réalisés simultanément dans des territoires vastes et écartés ce qui en passant les met hors de portée d'une race déterminée ou d'une culture particulière. Ce sont les conditions générales, hors de la conscience des hommes, qui sont responsables de ces mutations. La civilisation occidentale quant à elle, après avoir disposé du même capital néolithique, s'est montrée la plus cumulative en matière technique. Elle a su réaliser une révolution industrielle sans équivalent autre que celle de la préhistoire. Cependant, il est certain que si cette mutation n'était pas d'abord apparue en Europe du Nord, elle se serait manifestée à un autre point du globe ; il est certain également que chaque culture y apportera tant de contributions particulières que cette antériorité de deux petits siècles n'aura pas grande signification dans un futur millénaire.

La chance qu'a une culture de totaliser un ensemble d'inventions de tout ordre, qui est nommée civilisation, est fonction du nombre et de la diversité des cultures avec lesquelles elle participe à l'élaboration – le plus souvent involontaire – d'une stratégie commune. Les cultures qui sont parvenues à réaliser les formes d'histoire les plus cumulatives sont celles combinant, volontairement ou non, leurs fonctionnements respectifs : migrations, emprunts, échanges, guerres. Seule, nous dit Claude Lévi-Strauss, une culture ne peut au grand jamais évoluer rapidement. Par conséquent, il est absurde de déclarer une culture supérieure à une autre, l'histoire cumulative résulte de la conduite des groupes humains et jamais de leur nature.

Toutes les civilisations reconnaissent aujourd'hui la supériorité de la civilisation occidentale industrielle. La contribution de cette civilisation occidentale, nous dit Claude Lévi-Strauss, ne concerne pas uniquement quelques acquisitions isolées. Elle est systémique, c'est-à-dire qu'elle regarde le style de vie, la façon d'exprimer et de satisfaire l'ensemble des aspirations humaines. Elle représente des choix exclusifs dont il semble impossible de profiter sans renoncer à être soi-même. le processus est contradictoire : pour progresser, il faut que les hommes collaborent ; au cours de cette collaboration, ils s'identifient les uns aux autres alors que c'était la diversité initiale qui était la source du progrès. La conséquence est une homogénéisation des ressources de chaque culture et, la diversité étant sa condition, une stagnation du progrès. La contradiction est insoluble mais le devoir de l'humanité est d'en conserver les deux termes : se garder d'un particularisme aveugle qui tend à réserver le privilège de l'humanité à une culture ou un système ; ne pas considérer qu'une fraction de l'humanité dispose de formules applicables à l'ensemble. L'humanité est constamment aux prises avec deux processus contradictoires dont l'un tend à instaurer l'unification tandis que l'autre tend à maintenir ou rétablir la diversification. le coup de balancier de l'époque, menacée par la monotonie, l'uniformité et la destruction néolibérale, est sans aucun doute à donner du côté de la diversité des cultures, non pour accorder un répit à des temps révolus mais pour accueillir les potentialités secrètes de l'histoire. Dans « Race et Culture », Claude Lévi-Strauss note d'ailleurs que, si les cultures se tiennent simplement pour diverses, elles peuvent soit volontairement s'ignorer, soit se considérer comme partenaires en vue d'un dialogue désiré. La situation devient problématique seulement quand chez l'une d'elle le sentiment erroné de sa supériorité s'affirme et que la diversité fait place à l'affirmation d'une inégalité. S'il y a supériorité, elle ne relève jamais d'aptitudes fondamentales particulières mais simplement d'un rapport de force passager. S'il y a inégalité, elle s'exerce dans un domaine limité et est orientée dans un sens particulier. A l'abstraction d'un progrès continu le long d'une route unique où seul l'Occident aurait brûlé les étapes, il convient donc de substituer un modèle plus réel de choix possibles fait par des civilisations plurielles et dans des directions différentes ; choix possibles où chaque civilisation s'expose à perdre quelque chose pour le prix de ce qu'elle a voulu gagner.

La conclusion de « Race et Histoire » se trouve peut-être plus tardivement dans « Race et Culture ». Claude Lévi-Strauss n'y est pas l'adepte d'un antiracisme abstrait. Il ne croit pas naïvement que la diffusion du savoir et le développement de la communication réussiront un jour à faire vivre les hommes en bonne harmonie, dans l'acceptation et le respect de leur diversité. Il n'est pas convaincu non plus que la forme raciale prise par l'intolérance résulte au premier chef d'idées fausses que telle ou telle population entretiendrait sur la dépendance de l'évolution culturelle par rapport à l'évolution organiques. Il lui semble plutôt que ces idées offrent une simple couverture idéologique à des oppositions plus réelles fondées sur la volonté d'asservissement et des rapports de force. D'ailleurs, quand bien même les rapports de force s'atténuent, ces soi-disant différences raciales continuent à servir de prétexte aux difficultés croissantes de vivre ensemble d'une humanité prise dans l'étau des crises de tous ordres. La lutte contre les discriminations, qui gomme la diversité, entraine dans un même mouvement l'humanité vers une civilisation mondiale destructrice des particularismes créateurs de toutes les valeurs qui donnent du prix à la vie. Aussi, nous dit Claude Lévi-Strauss, si l'humanité ne se résigne pas à devenir consommatrice stérile de valeurs dominantes et passées capables seulement de donner le jour à des oeuvres bâtardes, des inventions grossières et puériles, elle devra réapprendre que toute création véritable implique une certaine surdité à l'appel d'autres valeurs.

Il faut coller au plus près du texte de Claude Lévi-Strauss et montrer qu'il n'est pas un bréviaire antiraciste de plus mais bien un manifeste en faveur de la diversité. « Race et Histoire » ne se propose nullement de montrer comment les différentes races ont contribué à la civilisation, ce serait pour l'auteur formuler là une sorte de doctrine raciste à l'envers. le grand anthropologue d'ailleurs montre en détail dans « Race et Culture qu'on ignore totalement, tant sa réalité est inatteignable ou abstraite, ce que pourrait être une race. Les généticiens et les ethnologues se déclarent incapables de relier d'une manière plausible des conduites très complexes, comme celles qui peuvent conférer les caractères distinctifs d'une culture, à des facteurs héréditaires déterminés et localisés. Les apports culturels spécifiques des différents continents ne tirent pas leur originalité du fait qu'ils seraient peuplés par des habitants de souches raciales différentes. L'immense diversité des sociétés doit essentiellement aux circonstances de leur évolution et non à des aptitudes liées à une relative rareté des soi-disant races.

La diversité des cultures est un phénomène spontané résultant de rapports directs et indirects complexes entre les sociétés, nous dit Claude Lévi-Strauss. La simple proclamation de l'égalité naturelle entre tous les hommes néglige de fait cette diversité et fait comme si elle n'existait pas. L'homme ne réalise pourtant pas sa nature dans une humanité abstraite mais dans une culture spécifique. Il ne sert donc à rien d'essayer d'établir de vains compromis et de rendre compte de la diversité des cultures en cherchant à supprimer ce qu'elles conservent de scandaleux et de choquant. Il s'agit là d'une tentative de supprimer la diversité des cultures tout en feignant de la reconnaitre pleinement.

Les différents états où se trouvent les sociétés humaines sont généralement déniés et considérés comme de simples étapes d'un seul développement qui partant d'un même point doit les faire converger vers un même but. L'humanité devient ainsi unique et identique, l'unité et l'identité devant se réaliser progressivement. La variété des cultures illustrerait donc les moments d'un processus commun. Des sociétés premières ignorant notre technologie et notre science occidentales, du fait que certains aspects de notre très lointain, parcellaire et inconnaissable passé offriraient des ressemblances avec elles, seraient des sociétés arrêtées à un stade ultérieur de notre propre développement. C'est là établir des relations entre sociétés premières et occidentales équivalant à un ordre de succession dans le temps. Ce faux évolutionnisme, nous dit Claude Lévi-Strauss, n'apporte tout au plus qu'un procédé séduisant mais dangereusement commode et aveugle de nivellation des diversités culturelles.

Il n'y a pas deux sortes de civilisation : une progressive acquisitive qui accumule les trouvailles et les inventions ; une stationnaire qui est dénuée de talent synthétique. La distinction entre ces deux formes d'histoire relève tout au plus d'une perspective ethnocentriste. L'Occident considère ainsi comme cumulative toute culture qui se développe dans un sens analogue au sien. Les autres sont alors considérées comme stationnaires car leur ligne de développement ne signifie rien et n'est pas mesurable dans les termes du système occidental. La relation oppositive entre culture progressive et culture inerte résulte donc de la position des acteurs. Non seulement elle est relative mais elle n'est pas nette. Aucune culture n'est absolument stationnaire car tous les peuples possèdent et transforment, améliorent et oublient des techniques vitalement nécessaires à dominer leur milieu ; tous les peuples n'évoluent pas dans un sens unique, si d'un certain point de vue, il ne parait pas bouger ou même régresser, sur un autre, il peut être à l'origine d'importantes transformations. L'inégalité des cultures est étroitement liée dans l'esprit occidental à celle des civilisations. le classement des cultures n'est pas un système de formes et de catégories universelles de l'entendement mais un système de schèmes fondamentaux de perception incorporant les structures fondamentales d'un pays ou d'un ensemble de pays ; il est un système de schèmes constitués au cours de l'histoire et communs à tous les êtres de ces pays ou de cet ensemble de pays. Il est le produit et l'expression de divisions nationales, coloniales, impérialistes qu'il légitime en les naturalisant et renvoie aux oppositions entre dominants et dominés. Il faut donc, avec le grand ethnologue, se demander à chacune de nos rencontres si l'immobilisme apparent que l'on croit déceler ne résulte pas plutôt de notre manque d'intéressement aux intérêts de la culture considérée.

Il y a aujourd'hui une supériorité de la civilisation occidentale. Une dose d'imagination, d'invention, d'efforts créateurs un peu près constante dans l'histoire ne détermine des mutations culturelles importantes qu'a certaines périodes et en certains lieux. Deux fois, à environ 2000 ans d'intervalle, l'humanité a su accumuler une multiplicité d'inventions orientées dans le même sens. le néolithique a vu les changements les plus décisifs pour l'humanité. Ils se sont réalisés simultanément dans des territoires vastes et écartés ce qui en passant les met hors de portée d'une race déterminée ou d'une culture particulière. Ce sont les conditions générales, hors de la conscience des hommes, qui sont responsables de ces mutations. La civilisation occidentale quant à elle, après avoir disposé du même capital néolithique, s'est montrée la plus cumulative en matière technique. Elle a su réaliser une révolution industrielle sans équivalent autre que celle de la préhistoire. Cependant, il est certain que si cette mutation n'était pas d'abord apparue en Europe du Nord, elle se serait manifestée à un autre point du globe ; il est certain également que chaque culture y apportera tant de contributions particulières que cette antériorité de deux petits siècles n'aura pas grande signification dans un futur millénaire.

La chance qu'a une culture de totaliser un ensemble d'inventions de tout ordre, qui est nommée civilisation, est fonction du nombre et de la diversité des cultures avec lesquelles elle participe à l'élaboration – le plus souvent involontaire – d'une stratégie commune. Les cultures qui sont parvenues à réaliser les formes d'histoire les plus cumulatives sont celles combinant, volontairement ou non, leurs fonctionnements respectifs : migrations, emprunts, échanges, guerres. Seule, nous dit Claude Lévi-Strauss, une culture ne peut au grand jamais évoluer rapidement. Par conséquent, il est absurde de déclarer une culture supérieure à une autre, l'histoire cumulative résulte de la conduite des groupes humains et jamais de leur nature.

Toutes les civilisations reconnaissent aujourd'hui la supériorité de la civilisation occidentale industrielle. La contribution de cette civilisation occidentale, nous dit Claude Lévi-Strauss, ne concerne pas uniquement quelques acquisitions isolées. Elle est systémique, c'est-à-dire qu'elle regarde le style de vie, la façon d'exprimer et de satisfaire l'ensemble des aspirations humaines. Elle représente des choix exclusifs dont il semble impossible de profiter sans renoncer à être soi-même. le processus est contradictoire : pour progresser, il faut que les hommes collaborent ; au cours de cette collaboration, ils s'identifient les uns aux autres alors que c'était la diversité initiale qui était la source du progrès. La conséquence est une homogénéisation des ressources de chaque culture et, la diversité étant sa condition, une stagnation du progrès. La contradiction est insoluble mais le devoir de l'humanité est d'en conserver les deux termes : se garder d'un particularisme aveugle qui tend à réserver le privilège de l'humanité à une culture ou un système ; ne pas considérer qu'une fraction de l'humanité dispose de formules applicables à l'ensemble. L'humanité est constamment aux prises avec deux processus contradictoires dont l'un tend à instaurer l'unification tandis que l'autre tend à maintenir ou rétablir la diversification. le coup de balancier de l'époque, menacée par la monotonie, l'uniformité et la destruction néolibérale, est sans aucun doute à donner du côté de la diversité des cultures, non pour accorder un répit à des temps révolus mais pour accueillir les potentialités secrètes de l'histoire. Dans « Race et Culture », Claude Lévi-Strauss note d'ailleurs que, si les cultures se tiennent simplement pour diverses, elles peuvent soit volontairement s'ignorer, soit se considérer comme partenaires en vue d'un dialogue désiré. La situation devient problématique seulement quand chez l'une d'elle le sentiment erroné de sa supériorité s'affirme et que la diversité fait place à l'affirmation d'une inégalité. S'il y a supériorité, elle ne relève jamais d'aptitudes fondamentales particulières mais simplement d'un rapport de force passager. S'il y a inégalité, elle s'exerce dans un domaine limité et est orientée dans un sens particulier. A l'abstraction d'un progrès continu le long d'une route unique où seul l'Occident aurait brûlé les étapes, il convient donc de substituer un modèle plus réel de choix possibles fait par des civilisations plurielles et dans des directions différentes ; choix possibles où chaque civilisation s'expose à perdre quelque chose pour le prix de ce qu'elle a voulu gagner.

La conclusion de « Race et Histoire » se trouve peut-être plus tardivement dans « Race et Culture ». Claude Lévi-Strauss n'y est pas l'adepte d'un antiracisme abstrait. Il ne croit pas naïvement que la diffusion du savoir et le développement de la communication réussiront un jour à faire vivre les hommes en bonne harmonie, dans l'acceptation et le respect de leur diversité. Il n'est pas convaincu non plus que la forme raciale prise par l'intolérance résulte au premier chef d'idées fausses que telle ou telle population entretiendrait sur la dépendance de l'évolution culturelle par rapport à l'évolution organiques. Il lui semble plutôt que ces idées offrent une simple couverture idéologique à des oppositions plus réelles fondées sur la volonté d'asservissement et des rapports de force. D'ailleurs, quand bien même les rapports de force s'atténuent, ces soi-disant différences raciales continuent à servir de prétexte aux difficultés croissantes de vivre ensemble d'une humanité prise dans l'étau des crises de tous ordres. La lutte contre les discriminations, qui gomme la diversité, entraine dans un même mouvement l'humanité vers une civilisation mondiale destructrice des particularismes créateurs de toutes les valeurs qui donnent du prix à la vie. Aussi, nous dit Claude Lévi-Strauss, si l'humanité ne se résigne pas à devenir consommatrice stérile de valeurs dominantes et passées capables seulement de donner le jour à des oeuvres bâtardes, des inventions grossières et puériles, elle devra réapprendre que toute création véritable implique une certaine surdité à l'appel d'autres valeurs.

Citations et extraits (73)

Voir plus

Ajouter une citation

Les tentatives faites pour connaître la richesse et l'originalité des cultures humaines, et pour les réduire à l'état de répliques inégalement arriérées de la civilisation occidentale, se heurtent à une autre difficulté, qui est beaucoup plus profonde : en gros (et exception faite de l'Amérique, sur laquelle nous allons revenir), toutes les sociétés humaines ont derrière elles un passé qui est approximativement du même ordre de grandeur. Pour traiter certaines sociétés comme des "étapes" du développement de certaines autres, il faudrait admettre qu'alors que, pour ces dernières, il se passait quelque chose, pour celles-là il ne se passait rien - ou fort peu de choses. Et en effet, on parle volontiers des "peuples sans histoire" (pour dire parfois que ce sont les plus heureux). Cette formule elliptique signifie seulement que leur histoire est et restera inconnue, mais non qu'elle n'existe pas. Pendant des dizaines et même des centaines de millénaires, là-bas aussi, il y a eu des hommes qui ont aimé, haï, souffert, inventé, combattu. En vérité, il n'existe pas de peuples enfants ; tous sont adultes, même ceux qui n'ont pas tenu le journal de leur enfance et de leur adolescence. (p. 24-25)

La nécessité de préserver la diversité des cultures dans un monde menacé par la monotonie et l'uniformalité n'a certe pas échappé aux institutions internationales. Elles comprennent aussi qu'il ne suffira pas, pour atteindre ce but, de choyer des traditions locales et d'accorder un répit aux temps révolus. C'est le fait de la diversité qui doit être sauvé, non le contenu historique que chaque époque lui a donné et qu'aucune ne saurait perpétuer au-delà d'elle-même. Il faut donc écouter le blé qui lève, encourager les potentialités secrètes, éveiller toutes les vocations à vivre ensemble que l'histoire tient en réserve; il faut aussi être prêt à envisager sans surprise, sans répugnance et sans révolte ce que toutes ces nouvelles formes sociales d'expression ne pourront manquer d'offrir d'inusité. La tolérance n'est pas une position contemplative, dispensant les indulgences à ce qui fut ou à ce qui est. C'est une attitude dynamique, qui consiste à prévoir, à comprendre et à promouvoir ce qui veut être. La diversité des cultures humaines est derrière nous, autour de nous et devant nous. La seule exigence que nous puissions faire valoir à son endroit (créatrice pour chaque individu des devoirs correspondants ) est qu'elle se réalise sous des formes dont chacune soit une contribution à la plus grande générosité des autres.

Comment des sociétés contemporaines, restées ignorantes de l'électricité et de la machine à vapeur, n'évoqueraient-elles pas la phase correspondante du développement de la civilisation occidentale ? Comment ne pas comparer les tribus indigènes, sans écriture et sans métallurgie, mais traçant des figures sur les parois rocheuses et fabriquant des outils de pierre, avec les formes archaïques de cette même civilisation, dont les vestiges trouvés dans les grottes de France et d'Espagne attestent la similarité ? C'est là surtout que le faux évolutionnisme s'est donné libre cours. Et pourtant ce jeu séduisant, auquel nous nous abandonnons presque irrésistiblement chaque fois que nous en avons l'occasion (le voyageur occidental ne se complaît-il pas à retrouver le "moyen âge" en Orient, le "siècle de Louis XIV" dans le Pékin d'avant la Première Guerre mondiale, l'"âge de la pierre" parmi les indigènes d'Australie ou de la Nouvelle-Guinée ?), est extraordinairement pernicieux. Des civilisations disparues, nous ne connaissons que certains aspects, et ceux-ci sont d'autant moins nombreux que la civilisation considérée est plus ancienne, puisque les aspects connus sont ceux-là seuls qui ont pu survivre aux destructions du temps. Le procédé consiste donc à prendre la partie pour le tout, à conclure, du fait que certains aspects de deux civilisations (l'une actuelle, l'autre disparue) offrent des ressemblances, à l'analogie de tous les aspects. Or non seulement cette façon de raisonner est logiquement insoutenable, mais dans bon nombre de cas elle est démentie par les faits. (p.22)

Si nous avons accordé à l'Amérique le privilège de l'histoire cumulative, n'est-ce pas, en effet, seulement parce que nous lui reconnaissons la paternité d'un certain nombre de contributions que nous lui avons empruntées ou qui ressemblent aux nôtres ? Mais quelle serait notre position, en présence d'une civilisation qui se serait attachée à développer des valeurs propres, dont aucune ne serait susceptible d'intéresser la civilisation de l'observateur ? Celui-ci ne serait-il pas porté à qualifier cette civilisation de stationnaire ? En d'autres termes la distinction entre les deux formes d'histoire dépend-elle de la nature intrinsèque des cultures auxquelles on l'applique, ou ne résulte-t-elle pas de la perspective ethnocentrique dans laquelle nous nous plaçons toujours pour évaluer une culture différente ? Nous considérerions ainsi comme cumulative toute culture qui se développerait dans un sens analogue au nôtre, c'est-à-dire dont le développement serait doté pour nous de signification. Tandis que les autres cultures nous apparaîtraient comme stationnaires, non pas nécessairement parce qu'elles le sont, mais parce que leur ligne de développement ne signifie rien pour nous, n'est pas mesurable dans les termes du système de références que nous utilisons. (p.32-33)

L'humanité en progrès ne ressemble guère à un personnage gravissant un escalier, ajoutant par chacun de ses mouvements une marche nouvelle à toutes celles dont la conquête lui est acquise ; elle évoque plutôt le joueur dont la chance est répartie sur plusieurs dés et qui, chaque fois qu'il les jette, les voit s'éparpiller sur le tapis, amenant autant de comptes différents. Ce que l'on gagne sur un, on est toujours exposé de le perdre sur l'autre, et c'est seulement de temps à autre que l'histoire est cumulative, c'est à dire que les comptes s'additionnent pour former une combinaison favorable.

Videos de Claude Lévi-Strauss (78)

Voir plusAjouter une vidéo

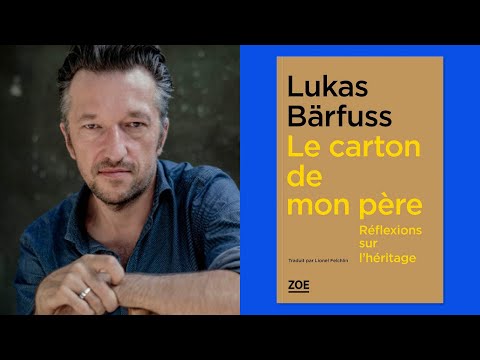

Lukas Bärfuss présente "Le carton de mon père – Réflexions sur l'héritage", en librairie dès le 2 février 2024.

À la mort de son père, il y a vingt-cinq ans, Lukas Bärfuss refuse l'héritage, constitué essentiellement de dettes. Il ne garde qu'un carton, rempli d'une triste paperasse. Quand, à la faveur d'un grand rangement, il l'ouvre et passe en revue ce qu'il contient, c'est toute son enfance précaire qui défile. À la lumière de la Bible, Darwin, Claude Lévi-Strauss ou Martine Segalen, l'écrivain décortique les notions de famille et d'origine, ces obsessions dangereuses de notre civilisation. Il en profite pour évoquer les "biens jacents", ces biens sans propriétaires que sont les océans, les animaux sauvages, et surtout les déchets. Dans cet essai qui est sans doute son livre le plus personnel, Lukas Bärfuss démontre une fois encore son esprit critique acéré.

https://editionszoe.ch/livre/le-carton-de-mon-pere

Réalisation: Fran· Gremaud Tournage réalisé dans les locaux de la HKB Berne Avec le soutien de Pro Helvetia

À la mort de son père, il y a vingt-cinq ans, Lukas Bärfuss refuse l'héritage, constitué essentiellement de dettes. Il ne garde qu'un carton, rempli d'une triste paperasse. Quand, à la faveur d'un grand rangement, il l'ouvre et passe en revue ce qu'il contient, c'est toute son enfance précaire qui défile. À la lumière de la Bible, Darwin, Claude Lévi-Strauss ou Martine Segalen, l'écrivain décortique les notions de famille et d'origine, ces obsessions dangereuses de notre civilisation. Il en profite pour évoquer les "biens jacents", ces biens sans propriétaires que sont les océans, les animaux sauvages, et surtout les déchets. Dans cet essai qui est sans doute son livre le plus personnel, Lukas Bärfuss démontre une fois encore son esprit critique acéré.

https://editionszoe.ch/livre/le-carton-de-mon-pere

Réalisation: Fran· Gremaud Tournage réalisé dans les locaux de la HKB Berne Avec le soutien de Pro Helvetia

+ Lire la suite

autres livres classés : anthropologieVoir plus

Les plus populaires : Non-fiction

Voir plus

Les Dernières Actualités

Voir plus

Autres livres de Claude Lévi-Strauss (46)

Voir plus

Quiz

Voir plus

Lévi-Strauss et son œuvre

Lévi-Strauss est mort à l'âge de...

90 ans

95 ans

100 ans

105 ans

10 questions

12 lecteurs ont répondu

Thème :

Claude Lévi-StraussCréer un quiz sur ce livre12 lecteurs ont répondu