Le corps, à l’épreuve de la vie

Interview : Carine Joaquim à propos de Nos corps étrangers

Article publié le 09/03/2021 par Octavia Killian

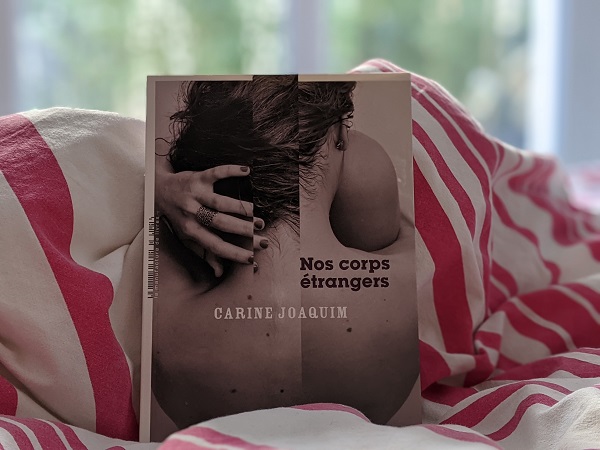

Quitter Paris pour prendre un nouveau départ. Tenter de sauver ce qu’il reste d’une histoire d’amour, d’une vie de famille heureuse. C’est le point de départ du premier roman de Carine Joaquim, Nos corps étrangers (La Manufacture de livres) qui fait entrer le lecteur dans l’intimité d’un trio familial à la dérive. Avec sa plume sensible, elle donne à voir la complexité des rapports humains, la puissance des émotions et le pouvoir du corps sur l’esprit. Dans cette fresque sociale à l’intrigue bien ficelée, l’autrice aborde également des thèmes importants qui résonnent avec l’actualité. Un premier roman sur lequel nous avons voulu en savoir plus.

©Pascal Ito

Dans votre roman, il est question du déclin du couple : les parents Elisabeth et Stéphane tentent de sauver leur relation en déménageant, dans l’espoir de prendre un nouveau départ. En parallèle le lecteur découvre la première histoire d'amour que vit leur fille Maëva, âgée de 15 ans. Pourquoi cette opposition entre la mort d'une histoire d'amour et la naissance d'une autre ?

Il y a plusieurs raisons qui peuvent l’expliquer. La première est d’ordre générationnel. L’adolescence est le temps des découvertes. La quarantaine, qui est la tranche d’âge des parents, correspond à la période où la longévité du couple peut le rendre fragile, d’autant plus s’il a déjà été mis à rude épreuve par le passé. Ici, le contraste entre ce que vivent les uns et les autres éloigne encore plus l’adolescente de ses parents, car au moment où elle découvre et idéalise la relation amoureuse, elle n’en trouve pas le reflet dans l’image que lui renvoient ses parents. Bien au contraire.

Par ailleurs, il y a quelque chose de cyclique dans l’amour. Il surgit de la rencontre entre deux personnes, se déploie pendant un temps plus ou moins long, puis amorce un déclin ou, au mieux, une transformation. Je trouvais intéressant d’évoquer dans un même roman des phases différentes, voire opposées, du processus amoureux.

L'un des personnages principaux, Elisabeth semble trouver du réconfort et une échappatoire à son malheur dans la pratique de la peinture. La peinture a-t-elle un rôle thérapeutique selon vous ? Pourquoi avoir choisi de mettre en lumière cet art ?

Je crois que toutes les formes d’expression artistique ont un rôle thérapeutique. Créer exige que l’artiste aille chercher en lui de la matière première, de la substance, et même s’il la modèle, même s’il la transforme pour la rendre méconnaissable et quasiment indécelable dans l’œuvre achevée, il y a quand même, forcément, un travail d’introspection qui accompagne la création. Dans le cas d’Elisabeth, la peinture remplit véritablement ce rôle, et ses tableaux révèlent les changements qui s’opèrent en elle au fur et à mesure de son évolution.

J’aimais l’idée qu’un personnage rendu sombre par les désillusions courre à nouveau après de vieux rêves. Il y a quelque chose de vital dans les rêves que l’on nourrit à 20 ans, et s’évertuer à les atteindre à un âge plus avancé après les avoir crus enterrés montre, sans doute, la volonté de retrouver cet élan. Elisabeth, qui peignait dans sa jeunesse, profite de ce nouveau départ pour essayer de renouer avec elle-même, plus encore qu’elle n’essaie de renouer avec son mari.

Le lieu où elle s’adonne à cette activité est important également. L’atelier au fond du jardin, c’est à la fois l’endroit qui la répare et celui qui l’isole. Et ce coin d’herbe et de verdure qui sépare l’atelier de la maison, si précieux pour des citadins qui cherchaient la nature, s’avère également être un fossé infranchissable qui achève de scinder la famille.

Le rapport au corps est central dans votre roman, comme en témoigne le titre. Vous attachez beaucoup d'importance à la description détaillée des mouvements et des expressions corporelles. Avez-vous apporté un soin particulier sur ce point lors de l'écriture?

Le rapport au corps est essentiel, notamment pour le personnage d’Elisabeth. Il y a une espèce de désynchronisation, chez elle, entre le corps et l’esprit. Tout ce que l’esprit pense contrôler (la trahison qu’elle subit, la réconciliation à laquelle elle feint de croire, pour ne citer que cela), le corps l’encaisse, le couve, le rejette finalement. Pour les autres personnages aussi, ce rapport est essentiel. On peut être trahi par son propre corps. Rattrapé par des réalités biologiques ou par des pathologies qui rendent le corps étranger à celui-là même à qui il appartient. C’est le cas pour Elisabeth, mais aussi pour deux des personnages adolescents, Maxence et Ritchie.

C’était important de montrer cela dans le roman, et l’écriture a été influencée par cet impératif.

L'histoire se déroule sur une année scolaire, avec un découpage par trimestre. Que représente pour vous cette temporalité ? Pourquoi ce choix de condenser l'histoire sur une année ?

C’est un peu un clin d’œil à ma propre vie d’enseignante, pour qui les années scolaires sont des repères plus forts que les années civiles. Au sein de chacune, de septembre à juin, ce sont les trimestres qui rythment le temps. Mais cela reste très anecdotique. La réalité c’est que ce découpage était nécessaire à la construction du roman, et le lecteur le comprendra sans doute au moment du dénouement.

La perte est au cœur de votre roman : la perte de l'amour et des êtres chers, la perte de confiance en l'autre et en soi, la perte de poids et enfin la perte de contrôle. Que signifie cette notion pour vous ?

La vie est jalonnée de pertes successives. Certaines sont des apprentissages nécessaires et d’autres des blessures irréparables. Parfois, ce sont les deux en même temps : on peut sortir grandi de ses souffrances. Donc la perte est un thème, pour moi, qui est présent de diverses manières tout au long de l’existence.

Dans le roman, toutes les pertes citées dans votre question sont liées entre elles, car l’une entraîne l’autre, jusqu’à la perte finale qui, si on réfléchit rétrospectivement à la manière dont les choses s’enchaînent, devient logique.

Le roman traite de nombreux sujets sociétaux forts tels que le handicap ou la situation des migrants en France. Pour autant ces sujets ne se trouvent pas au cœur même de l'histoire. Pourquoi avez-vous voulu aborder ces thèmes ?

J’ai voulu les aborder parce que ce sont des thèmes qui traversent la société. Des thèmes importants. Ils font partie de mon quotidien. Dans les établissements scolaires, nous accueillons tous les enfants, quels qu’ils soient, qu’ils aient un handicap ou qu’ils soient primo-arrivants (ou allophones, comme on dit dans l’Education nationale). Ou quelle que soit leur situation particulière. Depuis quelques années, je vois de plus en plus d’enfants à besoins spécifiques pour lesquels l’inclusion scolaire, qui est pourtant un droit, s’avère difficile. J’enseigne aussi à des adolescents non francophones, qui tout en bénéficiant d’un enseignement visant à donner la priorité à la maîtrise de la langue française, sont intégrés dans les classes avec les autres élèves. Ceux-là sont arrivés récemment en France, certains vivent avec leurs parents, d’autres sont seuls et ont le statut de mineurs isolés.

En suivant le personnage de Maëva, la fille adolescente d’Elisabeth et Stéphane, en décrivant ses camarades de classe et les liens qu’elle tisse avec eux, on découvre en même temps la diversité qui existe aujourd’hui dans les collèges des grandes agglomérations. Je n’ai pas choisi d’aborder ces thèmes de manière délibérée. Ils ont surgi naturellement à mesure que j’avançais dans l’histoire, parce que leur coexistence et leur imbrication constituent la réalité qui est la mienne. Chaque année scolaire, en face de moi, j’ai 150 à 180 élèves (cela peut être beaucoup plus, selon les matières enseignées). Ce sont 150 à 180 individus différents, chacun avec leur histoire, des situations familiales compliquées, d’autres plus sereines, des parents qui ont eux-mêmes leurs propres problèmes, et parfois, des drames absolus… Les sujets sociétaux forts sont là. Tous, ou presque. Tous les jours. Ceux dont j’ai parlé mais aussi ceux que j’ai tus, car ils sont trop nombreux pour être tous abordés dans un même roman. C’est important de donner à voir les souffrances, les injustices et les drames, mais aussi de montrer que les thématiques ne sont pas cloisonnées, elles se télescopent et se conjuguent.

La chute du roman est très forte, à la fois pleine d'émotions et inattendue pour le lecteur. Saviez-vous dès le début quelle serait l'issue du roman ? Etait-ce le point de départ de votre histoire ?

Oui. C’est à partir de cette chute que le roman a été construit, comme si ce dénouement était un nœud serré dont il avait fallu identifier les fils avant de le défaire, puis dérouler patiemment chacun de ces fils pour comprendre comment ils ont pu se nouer de manière inextricable. Peut-être que les lecteurs les plus surpris auront la curiosité de retourner en arrière dans le récit, une fois le roman achevé, afin de découvrir l’histoire sous une perspective nouvelle.

Carine Joaquim à propos de ses lectures

Quel est le livre qui vous a donné envie d'écrire ?

Je suis incapable de n’en citer qu’un seul. Mais à l’adolescence, certains auteurs m’ont montré qu’on pouvait créer un monde fascinant par l’écriture, avec des possibilités infinies, et qui ont confirmé mon envie de le faire à mon tour. Stephen King a été de ceux-là. J’en ai gardé le côté sombre sans la dimension fantastique.

Quel est le livre que vous auriez rêvé d’écrire ?

Plus jeune, à chaque fois que j’aimais un livre, je me disais que j’aurais adoré l’avoir écrit. Mais avec le recul, il n’en reste pas un, entier, qui me servirait de référence absolue. Je prends toutes les influences qui me plaisent, partout, et sans doute pas toujours de manière consciente. Il y a toutefois un roman qui m’a fascinée, précisément parce qu’il est très éloigné de ma manière d’écrire et des univers que je crée, et qu’on est toujours plus admiratif de ce qu’on ne sait pas faire soi-même, c’est Cent ans de solitude, de Gabriel Garcia Marquez, que j’ai lu il y a bien longtemps.

Quelle est votre première grande découverte littéraire ?

Ce n’est peut-être pas la première, et sans doute pas la seule, mais j’ai senti alors une vraie transition dans mes lectures et mes goûts quand j’avais 15 ans et que j’ai découvert Le monde selon Garp de John Irving. Mais à la même époque, je lisais Victor Hugo, Robert Merle et Henri Troyat, un peu Baudelaire aussi, et j’ai bien du mal à démêler ce qui, dans le souffle romanesque des uns et la beauté de la langue des autres m’a le plus influencée. Je ne les aimais pas pour les mêmes raisons, et je n’étais pas toujours capable d’expliquer pourquoi je les aimais. Je savais juste que cela me plaisait, comme quelqu’un qui a un appétit énorme et qui cherche la satiété sans toujours distinguer, dans ce qu’il mange, la nourriture commune des mets plus raffinés.

Quel est le livre que vous avez relu le plus souvent ?

Sans doute ceux de la comtesse de Ségur quand j’étais toute petite ? J’avais peu de livres, et comme je lisais vite, il fallait bien les relire en attendant d’en avoir de nouveaux à découvrir. Aujourd’hui, de manière générale, je relis rarement les livres.

Quel est le livre que vous avez honte de ne pas avoir lu ?

L’œuvre de Proust. Mais en réalité, je n’ai pas vraiment honte. Tout ce qui n’a pas été lu reste à découvrir, et c’est une bonne chose.

Quelle est la perle méconnue que vous souhaiteriez faire découvrir à nos lecteurs ?

Hôpital psychiatrique, de Raymond Castells, paru chez Rivages noir il y a quelques années. C’est un très bon roman, et je ne crois pas qu’il ait été exposé autant qu’il le méritait.

Quel est le classique de la littérature dont vous trouvez la réputation surfaite ?

Aucun. J’ai été fâchée avec certains classiques, du temps du lycée. Mais la réalité, c’est que je n’avais pas la maturité pour les apprécier à leur juste valeur. Je n’ai pas pris le temps de relire toutes mes déceptions d’alors, mais quand je l’ai fait, j’ai changé d’avis.

Avez-vous une citation fétiche issue de la littérature ?

On ne peut pas parler de citations fétiches, mais certaines phrases, jamais oubliées, sont plus présentes que d’autres. L’une d’elles est celle-ci : « Un poète est un monde enfermé dans un homme » de Victor Hugo. Elle dit la profondeur de la conscience humaine et la nécessité qu’a le poète, ou l’écrivain, de créer pour rendre visible ce monde intérieur qu’il porte en lui.

Et en ce moment que lisez-vous ?

Je ne cède pas toujours aux effets de mode, mais c’est le cas en ce moment avec L’Anomalie d’Hervé Le Tellier.

Découvrez Nos corps étrangers de Carine Joaquim aux éditions La Manufacture de livres