Critiques de Claude Lévi-Strauss (146)

(...) ce que les pays "insuffisamment développés reprochent aux autres dans les assemblées internationales n'est pas de les occidentaliser, mais de ne pas leur donner assez vite les moyens de s'occidentaliser. p 52

voir avis!

Le grand maître de l’anthropologie structurale ressuscité par ses chroniques. Où il resitue dans l’histoire notamment le développement ou le cannibalisme.

Lien : http://www.lalibre.be/cultur..

Lien : http://www.lalibre.be/cultur..

Ici, le lointain et le proche ne cessent de se faire écho. Les récents débats autour du mariage pour tous trouvent ainsi un éclairage inespéré dans un article de 1989 sur la procréation assistée. [...] A méditer.

Lien : http://www.telerama.fr/criti..

Lien : http://www.telerama.fr/criti..

Critique de Jing Xie pour le Magazine Littéraire

Claude Lévi-Strauss se dit « un homme du XIXe siècle » qui « hai[t] les voyages ». L'Occident moderne l'inquiète et le déçoit. Il préfère goûter les saveurs des cultures lointaines depuis son bureau. Dans ces conférences qu'il a données à Tokyo en 1986, que les éditions du Seuil publient aujourd'hui, il est pourtant invité à parler de la modernité. Son regard éloigné doit alors opérer une inversion totale : loin de chez lui cette fois, il va se retourner sur lui-même, et se livrer dans un double sens - lui qui est anthropologue, lui qui est homme occidental du XXe siècle. On connaît la passion de Lévi-Strauss pour le Japon (passion qui fait l'objet d'un recueil de textes chez le même éditeur sous le titre L'Autre Face de la lune ). Il collectionne les estampes avant même de devenir anthropologue, et ses oeuvres ont été traduites en japonais bien avant que les conférences aient lieu. Il s'agit donc moins de professer une discipline mal connue que de se faire comprendre davantage, entre amis de longue date. Sans doute pour cette raison, on est loin ici de la technicité froide dont on fait parfois le reproche au structuraliste. La meilleure façon de se livrer à l'autre n'est sûrement pas d'imposer ses concepts, mais de faire miroiter une différence comparable entre moi et autrui. Lévi-Strauss prend l'exemple du Cogito cartésien : même le concept cardinal de la mentalité occidentale - d'autant plus qu'il est cardinal - est intraduisible en japonais. Parce que le «moi» japonais est le strict inverse du « moi » cartésien. Par une lecture à l'envers, une compréhension mutuelle peut se réaliser entre deux cultures à un niveau profond sur lequel se fondent leurs caractéristiques et leurs unités.

Inversion, mutation, transformation, les techniques du structuralisme se justifient ici par la vocation de l'anthropologie, non pas comme science récente de l'Occident, mais en tant qu'«attitude intellectuelle et morale», celle de l'humanisme. Tout ce qui est humain est digne de connaissance et de reconnaissance, car, précisément, l'humanité unie et unique est un mirage. L'homme se réalise dans la diversité des groupes.

Mais alors il n'y aurait guère d'anthropologie à faire découvrir au Japon, à ce peuple qui a toujours su emprunter et assimiler d'autres formes culturelles et qui a fait de la cohabitation des «dieux natifs» et des «dieux invités» sa grandeur et sa caractéristique. Ce n'est donc pas par coquetterie si, après s'être inspiré des coutumes, de la littérature et de l'art japonais tout au long des trois conférences, Lévi-Strauss conclut humblement : un anthropologue apprend plus de cette civilisation qu'il n'enseigne à cette dernière sa profession.

Ce qui concerne le Japon comme ce qui concerne toute la terre habitée, c'est la modernité en train de devenir la civilisation «universelle», assimilant le reste du monde autant par sa force que par son idéal - pour ne pas dire son idéologie. Il n'est pas étonnant que Lévi-Strauss reprenne ici dans une mesure importante, mais prolonge également, quelques-uns de ses textes (dont notamment Race et histoire , « Les trois humanismes », et ses entretiens avec Georges Charbonnier) qui portent sur le rapport entre le monde moderne et l'objet habituel de l'anthropologie. Les problèmes de la modernité sont d'autant plus pertinents qu'à l'heure actuelle ils restent pour ainsi dire identiques dans le fond et ne cessent de prendre de l'ampleur : la surpopulation, les crises écologiques, la disparition des cultures non occidentales, l'exploitation de l'homme par l'homme, le désordre moral que suscite le progrès médical, l'inauthenticité des rapports humains liés à des modes de communication médiatisés et impersonnalisés.

Qu'est-ce que l'anthropologue peut proposer pour remédier aux maux de l'homme moderne ? Ses outils d'analyse sont plutôt destinés à saisir les institutions et les mentalités que l'on nomme confusément « primitives » ou « archaïques ». Mais, si l'anthropologue va loin dans l'espace et dans le temps, c'est que de loin - Lévi-Strauss se compare à un astrologue - il touche le « roc » (comme l'a dit Marcel Mauss, dont Lévi-Strauss revendique la filiation) : il voit le « commun dénominateur », les questions que tous les groupes doivent se poser pour exister en tant qu'humains. Énumérant ces questions en termes de rapports entre l'homme et la nature, entre un groupe et son origine, entre les différents membres d'un groupe, Lévi-Strauss montre l'exception qu'est la civilisation occidentale et industrielle, dont le ressort réside dans un goût obsessionnel pour le progrès. Ce diagnostic peut surprendre. C'est l'évolutionnisme dans lequel est pourtant née l'anthropologie que Lévi-Strauss veut ici dénoncer et liquider. Il compare toute culture à un joueur disposant de plusieurs cartes. L'évolutionniste, l'homme à progrès, la « société chaude », c'est celui qui privilégie une seule carte - celle des sciences positives et de l'exploitation toujours plus efficace de la nature réduite à une matière brute.

Il va falloir à l'homme moderne reconsidérer les cartes oubliées et refaire une combinaison. Lévi-Strauss nous révèle ici le grand enjeu de ses thèmes préférés qu'un lecteur plongé dans la démonstration des transformations n'aperçoit pas facilement. Partout l'homme a su inventer une nomenclature de parenté pour substituer des rapports sociaux aux rapports biologiques. Partout, les groupes donnent un sens au passé afin de justifier le présent et de se projeter dans l'avenir. Partout, donc, le symbolique et l'imaginaire - les deux cartes négligées par l'homme moderne - priment sur le réel pour que l'homme existe en tant qu'homme et que le groupe perdure en tant que groupe. En voulant fonder sa biographie personnelle ou son histoire collective sur des « vérités objectives », le moderne se mystifie lui-même. Il a cependant toujours la possibilité d'ôter ses oeillères, de s'ouvrir à ceux sur qui il s'est longtemps mépris et qu'il a longtemps méprisés, de varier sa structure de valeurs comme l'humanité a toujours su le faire. Ainsi faut-il percevoir l'espoir de l'anthropologue face à la modernité. L'homme qui dit haïr les voyages sans se sentir à l'aise chez lui révèle la condition intime de l'anthropologue : il lui faut partir, mais avec nostalgie, puis revenir chez soi, mais muni d'une étrangeté nouvelle. C'est dans un détour-retour constant que l'on arrive à saisir dans son opposition constitutionnelle le même et l'autre, et ce périple où il faut se perdre pour se retrouver, Lévi-Strauss le fait avec une immense affection capable d'embrasser l'humanité entière.

Claude Lévi-Strauss se dit « un homme du XIXe siècle » qui « hai[t] les voyages ». L'Occident moderne l'inquiète et le déçoit. Il préfère goûter les saveurs des cultures lointaines depuis son bureau. Dans ces conférences qu'il a données à Tokyo en 1986, que les éditions du Seuil publient aujourd'hui, il est pourtant invité à parler de la modernité. Son regard éloigné doit alors opérer une inversion totale : loin de chez lui cette fois, il va se retourner sur lui-même, et se livrer dans un double sens - lui qui est anthropologue, lui qui est homme occidental du XXe siècle. On connaît la passion de Lévi-Strauss pour le Japon (passion qui fait l'objet d'un recueil de textes chez le même éditeur sous le titre L'Autre Face de la lune ). Il collectionne les estampes avant même de devenir anthropologue, et ses oeuvres ont été traduites en japonais bien avant que les conférences aient lieu. Il s'agit donc moins de professer une discipline mal connue que de se faire comprendre davantage, entre amis de longue date. Sans doute pour cette raison, on est loin ici de la technicité froide dont on fait parfois le reproche au structuraliste. La meilleure façon de se livrer à l'autre n'est sûrement pas d'imposer ses concepts, mais de faire miroiter une différence comparable entre moi et autrui. Lévi-Strauss prend l'exemple du Cogito cartésien : même le concept cardinal de la mentalité occidentale - d'autant plus qu'il est cardinal - est intraduisible en japonais. Parce que le «moi» japonais est le strict inverse du « moi » cartésien. Par une lecture à l'envers, une compréhension mutuelle peut se réaliser entre deux cultures à un niveau profond sur lequel se fondent leurs caractéristiques et leurs unités.

Inversion, mutation, transformation, les techniques du structuralisme se justifient ici par la vocation de l'anthropologie, non pas comme science récente de l'Occident, mais en tant qu'«attitude intellectuelle et morale», celle de l'humanisme. Tout ce qui est humain est digne de connaissance et de reconnaissance, car, précisément, l'humanité unie et unique est un mirage. L'homme se réalise dans la diversité des groupes.

Mais alors il n'y aurait guère d'anthropologie à faire découvrir au Japon, à ce peuple qui a toujours su emprunter et assimiler d'autres formes culturelles et qui a fait de la cohabitation des «dieux natifs» et des «dieux invités» sa grandeur et sa caractéristique. Ce n'est donc pas par coquetterie si, après s'être inspiré des coutumes, de la littérature et de l'art japonais tout au long des trois conférences, Lévi-Strauss conclut humblement : un anthropologue apprend plus de cette civilisation qu'il n'enseigne à cette dernière sa profession.

Ce qui concerne le Japon comme ce qui concerne toute la terre habitée, c'est la modernité en train de devenir la civilisation «universelle», assimilant le reste du monde autant par sa force que par son idéal - pour ne pas dire son idéologie. Il n'est pas étonnant que Lévi-Strauss reprenne ici dans une mesure importante, mais prolonge également, quelques-uns de ses textes (dont notamment Race et histoire , « Les trois humanismes », et ses entretiens avec Georges Charbonnier) qui portent sur le rapport entre le monde moderne et l'objet habituel de l'anthropologie. Les problèmes de la modernité sont d'autant plus pertinents qu'à l'heure actuelle ils restent pour ainsi dire identiques dans le fond et ne cessent de prendre de l'ampleur : la surpopulation, les crises écologiques, la disparition des cultures non occidentales, l'exploitation de l'homme par l'homme, le désordre moral que suscite le progrès médical, l'inauthenticité des rapports humains liés à des modes de communication médiatisés et impersonnalisés.

Qu'est-ce que l'anthropologue peut proposer pour remédier aux maux de l'homme moderne ? Ses outils d'analyse sont plutôt destinés à saisir les institutions et les mentalités que l'on nomme confusément « primitives » ou « archaïques ». Mais, si l'anthropologue va loin dans l'espace et dans le temps, c'est que de loin - Lévi-Strauss se compare à un astrologue - il touche le « roc » (comme l'a dit Marcel Mauss, dont Lévi-Strauss revendique la filiation) : il voit le « commun dénominateur », les questions que tous les groupes doivent se poser pour exister en tant qu'humains. Énumérant ces questions en termes de rapports entre l'homme et la nature, entre un groupe et son origine, entre les différents membres d'un groupe, Lévi-Strauss montre l'exception qu'est la civilisation occidentale et industrielle, dont le ressort réside dans un goût obsessionnel pour le progrès. Ce diagnostic peut surprendre. C'est l'évolutionnisme dans lequel est pourtant née l'anthropologie que Lévi-Strauss veut ici dénoncer et liquider. Il compare toute culture à un joueur disposant de plusieurs cartes. L'évolutionniste, l'homme à progrès, la « société chaude », c'est celui qui privilégie une seule carte - celle des sciences positives et de l'exploitation toujours plus efficace de la nature réduite à une matière brute.

Il va falloir à l'homme moderne reconsidérer les cartes oubliées et refaire une combinaison. Lévi-Strauss nous révèle ici le grand enjeu de ses thèmes préférés qu'un lecteur plongé dans la démonstration des transformations n'aperçoit pas facilement. Partout l'homme a su inventer une nomenclature de parenté pour substituer des rapports sociaux aux rapports biologiques. Partout, les groupes donnent un sens au passé afin de justifier le présent et de se projeter dans l'avenir. Partout, donc, le symbolique et l'imaginaire - les deux cartes négligées par l'homme moderne - priment sur le réel pour que l'homme existe en tant qu'homme et que le groupe perdure en tant que groupe. En voulant fonder sa biographie personnelle ou son histoire collective sur des « vérités objectives », le moderne se mystifie lui-même. Il a cependant toujours la possibilité d'ôter ses oeillères, de s'ouvrir à ceux sur qui il s'est longtemps mépris et qu'il a longtemps méprisés, de varier sa structure de valeurs comme l'humanité a toujours su le faire. Ainsi faut-il percevoir l'espoir de l'anthropologue face à la modernité. L'homme qui dit haïr les voyages sans se sentir à l'aise chez lui révèle la condition intime de l'anthropologue : il lui faut partir, mais avec nostalgie, puis revenir chez soi, mais muni d'une étrangeté nouvelle. C'est dans un détour-retour constant que l'on arrive à saisir dans son opposition constitutionnelle le même et l'autre, et ce périple où il faut se perdre pour se retrouver, Lévi-Strauss le fait avec une immense affection capable d'embrasser l'humanité entière.

Critique de Lauren Malka pour le Magazine Littéraire

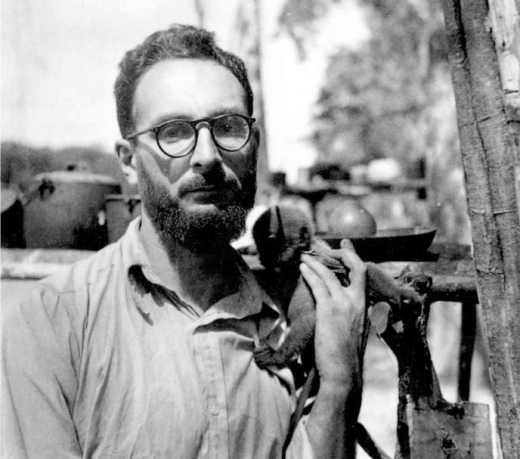

À l'occasion de son centième anniversaire, et à l'aide de sa maison d'édition traditionnelle, Plon, le philosophe et ethnologue Claude Lévi-Strauss a souhaité revenir sur ses propres traces en rééditant et en commentant lui-même les photographies prises au cours de son voyage au Brésil en 1935 et publiées en 1994 dans le recueil Saudades do Brasil. Des « Premiers regards sur le Brésil » à l'heure du « Retour », ce très beau livre comble un « manque de ce que l'objectif est foncièrement impuissant à capter », ainsi que l'écrit l'auteur en prologue. Il offre à la fois un témoignage historique et une enquête ethnologique sur les peuples premiers d'Amérique du Sud. Composé d'images aussi exceptionnelles que quotidiennes et de commentaires épurés, cet ouvrage illustre, de la façon la plus simple et la plus convaincante possible, la pensée de Claude Lévi-Strauss, la démarche et les fondements de son anthropologie structurale, dont l'influence ne cesse de se confirmer dans le monde entier.

À l'occasion de son centième anniversaire, et à l'aide de sa maison d'édition traditionnelle, Plon, le philosophe et ethnologue Claude Lévi-Strauss a souhaité revenir sur ses propres traces en rééditant et en commentant lui-même les photographies prises au cours de son voyage au Brésil en 1935 et publiées en 1994 dans le recueil Saudades do Brasil. Des « Premiers regards sur le Brésil » à l'heure du « Retour », ce très beau livre comble un « manque de ce que l'objectif est foncièrement impuissant à capter », ainsi que l'écrit l'auteur en prologue. Il offre à la fois un témoignage historique et une enquête ethnologique sur les peuples premiers d'Amérique du Sud. Composé d'images aussi exceptionnelles que quotidiennes et de commentaires épurés, cet ouvrage illustre, de la façon la plus simple et la plus convaincante possible, la pensée de Claude Lévi-Strauss, la démarche et les fondements de son anthropologie structurale, dont l'influence ne cesse de se confirmer dans le monde entier.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Claude Lévi-Strauss

Lecteurs de Claude Lévi-Strauss Voir plus

Quiz

Voir plus

Lévi-Strauss et son œuvre

Lévi-Strauss est mort à l'âge de...

90 ans

95 ans

100 ans

105 ans

10 questions

12 lecteurs ont répondu

Thème :

Claude Lévi-StraussCréer un quiz sur cet auteur12 lecteurs ont répondu