Citations de Eugène Delacroix (421)

aimez-vous mieux d’un lion ou d’un tigre ? Un Grec et un Anglais ont chacun une manière d’être beau qui n’a rien de commun.

C’est l’idée morale des choses qui nous effraye ; un serpent nous fait horreur dans la nature, et les boudoirs de jolies femmes sont remplis d’ornements de ce genre : tous les animaux en pierre que nous ont laissés les Égyptiens, des crapauds, etc.

Souvent une chose, dans la nature, est pleine de caractère, par le peu de prononcé ou même de caractère quelle semble avoir au premier coup d’œil.

Le docteur Bailly met en principe : « La preuve que nos idées sur la beauté de certains peuples ne sont pas fausses, c’est que la nature semble donner plus d’intelligence aux races qui ont davantage ce que nous regardons comme la beauté. » Mais les arts ne sont pas ainsi ; car si le Grec était plus beau à représenter que l’Esquimau, l’Esquimau serait plus beau que le cheval, qui a moins d’intelligence dans l’échelle des êtres. Mais tout est si bien né dans la nature que notre orgueil est extrême. Nous bâtissons un monde sur chaque petit point qui nous entoure. La rage de tout expliquer nous jette dans d’étranges bévues. Nous disons que nos voisins ont mauvais goût, et le juge en cela, c’est notre propre goût ; car nous savons aussi que tous les autres voisins nous condamnent.

Nos peintres sont enchantés d’avoir un beau idéal tout fait et en poche qu’ils peuvent communiquer aux leurs et à leurs amis. Pour donner de l’idéal à une tête d’Égyptien, ils la rapprochent du profil de l’Antinoüs. Ils disent : « Nous avons fait notre possible, mais si ce n’est pas plus beau encore, grâce à notre correction, il faut s’en prendre à cette nature baroque, à ce nez épaté, à ces lèvres épaisses, qui sont des choses intolérables à voir. » Les têtes de Girodet sont un exemple divertissant dans ce principe ; ces diables de nez crochus, de nez retroussés, etc., que fabrique la nature, le mettent au désespoir. Que lui coûtait-il… de faire tout droit ? Pourquoi des draperies se permettent-elles de ne pas tomber avec la grâce horizontale des statues antiques ?… Telle n’était pas la méthode antique. Ils exagéraient au contraire, pour trouver l’idéal et le grand. Le laid souverain, ce sont nos conventions et nos arrangements mesquins de la grande et sublime nature… Le laid, ce sont nos tètes embellies, nos plis embellis, l’art et la nature corrigés par le goût passager de quelques nains, qui donnent sur les doigts aux anciens, au moyen âge, et à la nature enfin.

Le terreux et l’olive ont tellement dominé leur couleur, que la nature est discordante à leurs yeux, avec ses tons vifs et hardis.

L’atelier est devenu le creuset où le génie humain, à son apogée de développement, remet en question non seulement ce qui est, mais recrée avec une nature fantastique et conventionnelle que nos faibles esprits, ne sachant plus comment accorder avec ce qui est, adoptent de préférence, parce que c’est notre misérable ouvrage.

Tout ce passage est extrait d’un petit cahier, qui porte cette seule mention : Fin 1823 et commencement 1824.

Cette question du Beau inspira à Delacroix une de ses plus remarquables études critiques qui parut dans la Revue des Deux Mondes du 15 juillet 1854. Elle fait partie du volume des écrits du maître sous ce titre : Variations du Beau. Le sujet était éminemment favorable pour un esprit de l’envergure de Delacroix. C’est à propos de cet écrit que M. Paul Mantz dit très justement : « Il n’y faut pas voir un traité ex professo, mais une simple causerie sur un problème dont la solution a peut-être trop occupé les rêveurs. Sans prendre la peine de formuler rigoureusement sa pensée, sans attaquer de front le principe platonicien de l’absolu, l’auteur admet pour le Beau la multiplicité des formes. Il s’irrite contre ceux qui prétendent que l’antiquité a par avance monopolisé l’idéal et donné partout le modèle suprême. L’esthétique de Delacroix est donc essentiellement compréhensive et libérale. Il accepte l’art tout entier, et son idéal est assez vaste pour concilier Phidias et Rembrandt. Il n’y a là aucune confusion malsaine. Delacroix partait de ce principe que le style consiste dans l’expression originale des qualités propres à chaque maître… » (Paul Mantz, Revue française, 1er octobre 1864.)

C’est l’idée morale des choses qui nous effraye ; un serpent nous fait horreur dans la nature, et les boudoirs de jolies femmes sont remplis d’ornements de ce genre : tous les animaux en pierre que nous ont laissés les Égyptiens, des crapauds, etc.

Souvent une chose, dans la nature, est pleine de caractère, par le peu de prononcé ou même de caractère quelle semble avoir au premier coup d’œil.

Le docteur Bailly met en principe : « La preuve que nos idées sur la beauté de certains peuples ne sont pas fausses, c’est que la nature semble donner plus d’intelligence aux races qui ont davantage ce que nous regardons comme la beauté. » Mais les arts ne sont pas ainsi ; car si le Grec était plus beau à représenter que l’Esquimau, l’Esquimau serait plus beau que le cheval, qui a moins d’intelligence dans l’échelle des êtres. Mais tout est si bien né dans la nature que notre orgueil est extrême. Nous bâtissons un monde sur chaque petit point qui nous entoure. La rage de tout expliquer nous jette dans d’étranges bévues. Nous disons que nos voisins ont mauvais goût, et le juge en cela, c’est notre propre goût ; car nous savons aussi que tous les autres voisins nous condamnent.

Nos peintres sont enchantés d’avoir un beau idéal tout fait et en poche qu’ils peuvent communiquer aux leurs et à leurs amis. Pour donner de l’idéal à une tête d’Égyptien, ils la rapprochent du profil de l’Antinoüs. Ils disent : « Nous avons fait notre possible, mais si ce n’est pas plus beau encore, grâce à notre correction, il faut s’en prendre à cette nature baroque, à ce nez épaté, à ces lèvres épaisses, qui sont des choses intolérables à voir. » Les têtes de Girodet sont un exemple divertissant dans ce principe ; ces diables de nez crochus, de nez retroussés, etc., que fabrique la nature, le mettent au désespoir. Que lui coûtait-il… de faire tout droit ? Pourquoi des draperies se permettent-elles de ne pas tomber avec la grâce horizontale des statues antiques ?… Telle n’était pas la méthode antique. Ils exagéraient au contraire, pour trouver l’idéal et le grand. Le laid souverain, ce sont nos conventions et nos arrangements mesquins de la grande et sublime nature… Le laid, ce sont nos tètes embellies, nos plis embellis, l’art et la nature corrigés par le goût passager de quelques nains, qui donnent sur les doigts aux anciens, au moyen âge, et à la nature enfin.

Le terreux et l’olive ont tellement dominé leur couleur, que la nature est discordante à leurs yeux, avec ses tons vifs et hardis.

L’atelier est devenu le creuset où le génie humain, à son apogée de développement, remet en question non seulement ce qui est, mais recrée avec une nature fantastique et conventionnelle que nos faibles esprits, ne sachant plus comment accorder avec ce qui est, adoptent de préférence, parce que c’est notre misérable ouvrage.

Tout ce passage est extrait d’un petit cahier, qui porte cette seule mention : Fin 1823 et commencement 1824.

Cette question du Beau inspira à Delacroix une de ses plus remarquables études critiques qui parut dans la Revue des Deux Mondes du 15 juillet 1854. Elle fait partie du volume des écrits du maître sous ce titre : Variations du Beau. Le sujet était éminemment favorable pour un esprit de l’envergure de Delacroix. C’est à propos de cet écrit que M. Paul Mantz dit très justement : « Il n’y faut pas voir un traité ex professo, mais une simple causerie sur un problème dont la solution a peut-être trop occupé les rêveurs. Sans prendre la peine de formuler rigoureusement sa pensée, sans attaquer de front le principe platonicien de l’absolu, l’auteur admet pour le Beau la multiplicité des formes. Il s’irrite contre ceux qui prétendent que l’antiquité a par avance monopolisé l’idéal et donné partout le modèle suprême. L’esthétique de Delacroix est donc essentiellement compréhensive et libérale. Il accepte l’art tout entier, et son idéal est assez vaste pour concilier Phidias et Rembrandt. Il n’y a là aucune confusion malsaine. Delacroix partait de ce principe que le style consiste dans l’expression originale des qualités propres à chaque maître… » (Paul Mantz, Revue française, 1er octobre 1864.)

Ici je ne suis plus fou. — Socrate dit qu’il faut combattre l’amour par la fuite.

— Il faudrait lire Daphnis et Chloé : c’est un des motifs antiques qu’on souffre le plus volontiers.

— Ne pas perdre de vue l’allégorie de l’Homme de génie aux portes du tombeau, et de la Barbarie qui danse autour des fagots, dans lesquels les Omar musulmans et autres jettent livres, images vénérables et l’homme lui-même. Un œil louche l’escorte à son dernier soupir, et la harpie le retient encore par son manteau ou linceul. Pour lui, il se jette dans les bras de la Vérité, déité suprême : son regret est extrême, car il laisse l’erreur et la stupidité après lui, mais il va trouver le repos. On pourrait le personnifier dans la personne du Tasse : ses fers se détachent et restent dans les mains du monstre. La couronne immortelle échappe à ses atteintes et au poison qui coule de ses lèvres sur les pages du poème.

— Il faudrait lire Daphnis et Chloé : c’est un des motifs antiques qu’on souffre le plus volontiers.

— Ne pas perdre de vue l’allégorie de l’Homme de génie aux portes du tombeau, et de la Barbarie qui danse autour des fagots, dans lesquels les Omar musulmans et autres jettent livres, images vénérables et l’homme lui-même. Un œil louche l’escorte à son dernier soupir, et la harpie le retient encore par son manteau ou linceul. Pour lui, il se jette dans les bras de la Vérité, déité suprême : son regret est extrême, car il laisse l’erreur et la stupidité après lui, mais il va trouver le repos. On pourrait le personnifier dans la personne du Tasse : ses fers se détachent et restent dans les mains du monstre. La couronne immortelle échappe à ses atteintes et au poison qui coule de ses lèvres sur les pages du poème.

Paris, mardi 15 avril 1823[1]. — Je reprends mon entreprise après une grande lacune : je crois que c’est un moyen de calmer les agitations qui me tourmentent depuis beaucoup de temps. Je crois voir que, depuis le retour de ***, je suis plus troublé, moins maître de moi. Je m’effarouche comme un enfant ; tous les désordres s’y joignent, celui de mes dépenses aussi bien que l’emploi de mon temps. J’ai pris aujourd’hui plusieurs bonnes résolutions. Que ce papier, au moins, à défaut de ma mémoire, me reproche de les oublier, folie qui n’eût servi qu’à me rendre malheureux.

Si on ne remédie pas d’une manière à la position de ma sœur, je me loge avec elle et vis avec elle. Ce que je demande le plus au ciel, c’est de donner à mon neveu une grande ardeur pour le travail et cette résolution extrême qu’inspire une position malheureuse et gênée. D’ici à ce que cela se décide, je veux faire des armes ; cela contribuera à régler ma vie habituelle.

Si on ne remédie pas d’une manière à la position de ma sœur, je me loge avec elle et vis avec elle. Ce que je demande le plus au ciel, c’est de donner à mon neveu une grande ardeur pour le travail et cette résolution extrême qu’inspire une position malheureuse et gênée. D’ici à ce que cela se décide, je veux faire des armes ; cela contribuera à régler ma vie habituelle.

27 octobre 1822

jourd’hui ; le premier moment a été tout au bonheur de le revoir. J’ai senti ensuite un serrement pénible. Comme je me disposais à le faire monter dans ma chambre, je me suis souvenu d’une maudite lettre dont l’écriture eût pu être reconnue… J’ai hésité… Cela a déchiqueté le plaisir que j’avais à le revoir : j’ai usé de subterfuges ; j’ai feint d’avoir perdu ma clef, que sais-je ? Enfin, j’ai remis ordre. Il m’a quitté pour me reprendre le soir. Nous avons été faire une promenade. J’espère que mon tort envers lui n’influera pas sur ses relations avec ***. Dieu veuille qu’il l’ignore toujours !

Et pourquoi, dans ce moment même, sens-je quelque chose comme de la vanité satisfaite ? S’il apprenait quelque chose, il serait désolé.

Il s’occupe de musique ; cela me fait plaisir. Je me promets de bonnes soirées. J’avais remarqué qu’il était difficile que des bonheurs sentis vivement se reproduisissent avec les mêmes circonstances et les mêmes personnes. Je ne vois pourtant pas ce qui empêcherait le retour de ces charmantes intimités passées avec lui et dont j’ai si bien conservé la mémoire. J’éprouve cependant une sorte de tristesse. Il est dans une classe d’hommes qui ne sont pas miens. Je sais bien aussi ce qui me tracasse sourdement, quand je me sens près de lui. C’est ce pourquoi je me suis prononcé et dont je ne veux plus que le moins possible… J’en ai parlé hier à X… ; il pense comme moi : il y a de la duperie. Il nous considère comme libres. Depuis cette conversation avec lui, je suis plus libre de soucis.

J’ai dîné avec lui ; puis Mme Pasta[1] dans Roméo[2], que j’ai revu avec bien du plaisir.

— Hier, j’ai vu Édouard et Lopez[3] à l’atelier de Mauzaisse[4]. Superbe atelier. Il m’est venu à l’idée qu’il n’y avait pas besoin d’en avoir de si beau pour faire de bonnes choses… ; peut-être le contraire !

— J’étais encore à balancer ces jours-ci si j’irais voir la Dame des Italiens ; toutes les fois que j’y vais, j’y pense avec délices ; j’en rêve. C’est pour moi comme ces bonheurs impossibles à obtenir, et qu’on n’a qu’à rêver, un souvenir de l’autre vie. Ce bonheur était peu vif quand je le possédais, aujourd’hui il se colore par mon imagination ; c’est elle qui fait mes douleurs et mes joies.

— C’est, je crois, vendredi dernier que j’ai dîné chez l’oncle Pascot ; je n’avais pas bu beaucoup, mais assez pour être étourdi : c’est un doux état, quoi que puissent dire les sévères. Félix y était ; Henri y est venu.

jourd’hui ; le premier moment a été tout au bonheur de le revoir. J’ai senti ensuite un serrement pénible. Comme je me disposais à le faire monter dans ma chambre, je me suis souvenu d’une maudite lettre dont l’écriture eût pu être reconnue… J’ai hésité… Cela a déchiqueté le plaisir que j’avais à le revoir : j’ai usé de subterfuges ; j’ai feint d’avoir perdu ma clef, que sais-je ? Enfin, j’ai remis ordre. Il m’a quitté pour me reprendre le soir. Nous avons été faire une promenade. J’espère que mon tort envers lui n’influera pas sur ses relations avec ***. Dieu veuille qu’il l’ignore toujours !

Et pourquoi, dans ce moment même, sens-je quelque chose comme de la vanité satisfaite ? S’il apprenait quelque chose, il serait désolé.

Il s’occupe de musique ; cela me fait plaisir. Je me promets de bonnes soirées. J’avais remarqué qu’il était difficile que des bonheurs sentis vivement se reproduisissent avec les mêmes circonstances et les mêmes personnes. Je ne vois pourtant pas ce qui empêcherait le retour de ces charmantes intimités passées avec lui et dont j’ai si bien conservé la mémoire. J’éprouve cependant une sorte de tristesse. Il est dans une classe d’hommes qui ne sont pas miens. Je sais bien aussi ce qui me tracasse sourdement, quand je me sens près de lui. C’est ce pourquoi je me suis prononcé et dont je ne veux plus que le moins possible… J’en ai parlé hier à X… ; il pense comme moi : il y a de la duperie. Il nous considère comme libres. Depuis cette conversation avec lui, je suis plus libre de soucis.

J’ai dîné avec lui ; puis Mme Pasta[1] dans Roméo[2], que j’ai revu avec bien du plaisir.

— Hier, j’ai vu Édouard et Lopez[3] à l’atelier de Mauzaisse[4]. Superbe atelier. Il m’est venu à l’idée qu’il n’y avait pas besoin d’en avoir de si beau pour faire de bonnes choses… ; peut-être le contraire !

— J’étais encore à balancer ces jours-ci si j’irais voir la Dame des Italiens ; toutes les fois que j’y vais, j’y pense avec délices ; j’en rêve. C’est pour moi comme ces bonheurs impossibles à obtenir, et qu’on n’a qu’à rêver, un souvenir de l’autre vie. Ce bonheur était peu vif quand je le possédais, aujourd’hui il se colore par mon imagination ; c’est elle qui fait mes douleurs et mes joies.

— C’est, je crois, vendredi dernier que j’ai dîné chez l’oncle Pascot ; je n’avais pas bu beaucoup, mais assez pour être étourdi : c’est un doux état, quoi que puissent dire les sévères. Félix y était ; Henri y est venu.

Paris, mardi 24 septembre. — Je suis arrivé hier dimanche matin. J’ai fait un voyage désagréable sur la banquette et sur l’impériale par un froid désagréable et une pluie battante. Je ne sais pourquoi le plaisir que je me promettais à revoir Paris s’affaiblissait à mesure que j’approchais. J’ai embrassé Pierret, et je me suis trouvé triste : les nouvelles du jour en sont la cause. J’ai été dans la journée voir mon tableau au Luxembourg et suis revenu dîner chez mon ami. Le lendemain, j’ai vu Édouard[1] avec bien du plaisir ; il m’a appris qu’il cherchait avec ardeur d’après Rubens. J’en suis enchanté. Il lui manquait surtout de la couleur, et je me suis réjouis de ces études qui le conduiront à un vrai talent et à des succès que je désire si fort lui voir obtenir. Il n’a rien obtenu au Salon : c’est pitoyable ! Nous nous sommes promis de nous voir cet hiver.

Sortant de chez lui, j’ai rencontré Champion[2], je l’ai revu avec un vrai plaisir ; puis j’ai revu Félix ; nous nous sommes embrassés bien tendrement.

Le soir au concours de l’académie.

— J’ai fait mes adieux à mon frère, le vendredi à deux heures environ, près du bourg de Louans. J’étais très ému, il l’était aussi. J’ai plus d’une fois tourné la tête ; je me suis assis plus loin sur des bruyères, l’âme remplie de sentiments divers. J’ai passé une soirée assez ennuyeuse à Sorigny, en attendant la diligence, qui n’a passé que fort tard.

Paris, 5 octobre. — Bonne journée. J’ai passé la journée avec mon bon ami Édouard.

Je lui ai expliqué mes idées sur le modelé : elles lui ont fait plaisir.

Je lui ai montré des croquis de Soulier[3].

J’avais été le matin avec Fedel[4] voir mon oncle Riesener, qui m’a invité à dîner lundi prochain avec la famille. Je m’en promets du plaisir.

Nous avons été tous trois et Rouget[5], que nous avons pris chez lui, voir d’abord les prix exposés. Le torse et le tableau de Debay[6], élève de Gros, élève couronné, m’ont dégoûté de l’école de son maître, et hier encore j’en avais envie !…

Mon oncle a paru touché et charmé de mon tableau. Ils me conseillent d’aller seul, et je m’en sens aujourd’hui une grande envie.

Chose unique, qui m’a tracassé toute la journée, c’est que je pensais toujours à l’habit que j’ai essayé le matin et qui allait mal ; je regardais tous les habits dans les rues. Je suis entré avec Fedel à la séance de l’Institut, où l’on a couronné les prix. Je suis revenu en hâte dîner et ai retrouvé Édouard.

— J’aime beaucoup Fedel. Je regrette qu’il ne travaille pas plus activement.

— Mon oncle m’a proposé de me mener chez M. Gérard, faire une aquarelle d’après le Paysage d’hiver, d’Ostade, et le Peintre dans son atelier, de je ne sais qui, et quelques autres petits Flamands encore.

— Voir à la poste pour étudier les chevaux.

— Le roi Balthazar, fils de Nabuchodonosor, profane dans un grand festin les vases sacrés enlevés à Jérusalem par son père… Au milieu de ce festin sacrilège, parut une main qui écrivit en caractères mystérieux et inintelligibles l’arrêt de ce prince, qui lui fut expliqué par le prophète Daniel[7].

— Gédéon défait les Madianites en faisant prendre à trois cents de ses soldats des trompettes et des lampes renfermées dans des vases de terre. Il entre la nuit au milieu de leur camp et donne lui-même le signal avec une trompette ; ses soldats firent retentir le son de leurs trompettes dans tout le camp des Madianites qu’ils entouraient. En même temps ils brisèrent les vases de terre qu’ils avaient dans l’autre main et ils élevèrent la lampe qu’ils y avaient cachée. À cet éclat et à leurs acclamations, les Madianites furent saisis d’épouvante et, tournant leurs épées contre eux-mêmes, s’entre-tuèrent.

— Pharaon fait jeter dans le Nil les enfants mâles des Hébreux.

— Booz amène Ruth, qui glanait auprès des moissonneurs qui se reposaient et prenaient leur repas.

— Une jeune Canadienne traversant le désert avec son époux est prise par les douleurs de l’enfantement et accouche ; le père prend dans ses bras le nouveau-né[8].

— Le comte d’Egmont conduit au supplice. Tout ce peuple qui l’aime se tait par peur. Le duc d’Albe, avec sa tête longue et sèche, peut être là. L’échafaud de loin tendu de noir et les cloches en branle.

— Alqemon Sidney condamné à mort.

Probablement Édouard Guillemardet, frère de Félix Guillemardet.

Champion, camarade d’atelier de Delacroix, resté inconnu. Il ne devait pourtant pas être sans valeur comme peintre, car nous trouvons dans les notes de Léon Riesener sur son cousin ce passage : « Delacroix m’a parlé de l’influence qu’un certain Champion avait eue sur le talent de Géricault lui-même et sur tous les élèves de l’atelier Guérin. »

Soulier fut, avec Pierret et Félix Guillemardet, l’ami le plus intime de Delacroix. Il le connaissait depuis 1816 et correspondait assidûment avec lui. Ils avaient fait de la peinture ensemble, ou plutôt de timides essais. M. Burty reproduit dans une note placée au bas de la première lettre de Delacroix à Soulier, cette indication biographique donnée par Soulier lui-même : « Mes soirées étaient consacrées à réunir quelques jeunes gens dans mon humble chambrette, la plus haute de la place Vendôme, à l’hôtel du Domaine extraordinaire, où j’étais surnuméraire et secrétaire de l’intendant, le marquis de la Maisonfort. Horace Raisson était dans mon bureau au secrétariat, et ce fut lui qui m’amena Eugène Delacroix. » Il resta en relations suivies avec Delacroix jusqu’à la mort du peintre : une lettre de 1862, adressée par Delacroix à Soulier, montre ce qu’étaient leurs relations : « Je pense, lui écrit Delacroix déjà gravement malade, aux moments heureux où nous nous sommes connus et à ceux où nous avons joui si pleinement de la société l’un de l’autre. »

Fedel, architecte de grand mérite. « C’était un homme très actif, très passionné en faveur de toute la jeunesse romantique et qui se faisait le lien vivant, le trait d’union empressé, chaleureux, dévoué, des artistes entre eux et des artistes avec les amateurs. » (Ernest Chesneau, Peintres et sculpteurs romantiques, p. 82.)

Georges Rouget, né en 1784, mort en 1869, élève de David, qu’il aida même, dit-on, dans l’exécution de quelques-uns de ses grands tableaux. Il avait débuté au Salon de 1812. Son œuvre assez importante se compose principalement de grandes compositions historiques et de portraits. En 1849, il posa, en même temps que Delacroix, sa candidature à l’Académie des beaux-arts pour succéder à Garnier. Ce fut Léon Cogniet qui fut élu.

Peintre et sculpteur, né à Nantes, en 1804, Debay remporta le grand prix de peinture en 1824. L’opinion de Delacroix sur lui semble s’être modifiée avec le temps, car il écrit en 1857 : « Quoique j’eusse désigné dans ma pensée un candidat que j’aurais désiré que l’on choisît, je n’en aurais pas moins fait tous mes efforts pour que l’on rendit à M. Debay une justice provisoire, en le plaçant avantageusement sur les listes. Son mérite comme sculpteur et les qualités qui distinguent son caractère l’auront, je n’en doute pas, mis en évidence. » (Corresp., t. II, p. 118.)

Dans tout le cours de son Journal, Delacroix note à la suite de ses lectures tous les sujets qui l’intéressent. Beaucoup de ces sujets n’ont jamais été traités par lui.

C’est le sujet du tableau « Les Natchez » commencé à cette époque et qui ne parut qu’au Salon de 1835. Il fut mis en loterie à Lyon au profit d’une œuvre de bienfaisance en 1838. (V. Catalogue Robaut, no 108.)

Sortant de chez lui, j’ai rencontré Champion[2], je l’ai revu avec un vrai plaisir ; puis j’ai revu Félix ; nous nous sommes embrassés bien tendrement.

Le soir au concours de l’académie.

— J’ai fait mes adieux à mon frère, le vendredi à deux heures environ, près du bourg de Louans. J’étais très ému, il l’était aussi. J’ai plus d’une fois tourné la tête ; je me suis assis plus loin sur des bruyères, l’âme remplie de sentiments divers. J’ai passé une soirée assez ennuyeuse à Sorigny, en attendant la diligence, qui n’a passé que fort tard.

Paris, 5 octobre. — Bonne journée. J’ai passé la journée avec mon bon ami Édouard.

Je lui ai expliqué mes idées sur le modelé : elles lui ont fait plaisir.

Je lui ai montré des croquis de Soulier[3].

J’avais été le matin avec Fedel[4] voir mon oncle Riesener, qui m’a invité à dîner lundi prochain avec la famille. Je m’en promets du plaisir.

Nous avons été tous trois et Rouget[5], que nous avons pris chez lui, voir d’abord les prix exposés. Le torse et le tableau de Debay[6], élève de Gros, élève couronné, m’ont dégoûté de l’école de son maître, et hier encore j’en avais envie !…

Mon oncle a paru touché et charmé de mon tableau. Ils me conseillent d’aller seul, et je m’en sens aujourd’hui une grande envie.

Chose unique, qui m’a tracassé toute la journée, c’est que je pensais toujours à l’habit que j’ai essayé le matin et qui allait mal ; je regardais tous les habits dans les rues. Je suis entré avec Fedel à la séance de l’Institut, où l’on a couronné les prix. Je suis revenu en hâte dîner et ai retrouvé Édouard.

— J’aime beaucoup Fedel. Je regrette qu’il ne travaille pas plus activement.

— Mon oncle m’a proposé de me mener chez M. Gérard, faire une aquarelle d’après le Paysage d’hiver, d’Ostade, et le Peintre dans son atelier, de je ne sais qui, et quelques autres petits Flamands encore.

— Voir à la poste pour étudier les chevaux.

— Le roi Balthazar, fils de Nabuchodonosor, profane dans un grand festin les vases sacrés enlevés à Jérusalem par son père… Au milieu de ce festin sacrilège, parut une main qui écrivit en caractères mystérieux et inintelligibles l’arrêt de ce prince, qui lui fut expliqué par le prophète Daniel[7].

— Gédéon défait les Madianites en faisant prendre à trois cents de ses soldats des trompettes et des lampes renfermées dans des vases de terre. Il entre la nuit au milieu de leur camp et donne lui-même le signal avec une trompette ; ses soldats firent retentir le son de leurs trompettes dans tout le camp des Madianites qu’ils entouraient. En même temps ils brisèrent les vases de terre qu’ils avaient dans l’autre main et ils élevèrent la lampe qu’ils y avaient cachée. À cet éclat et à leurs acclamations, les Madianites furent saisis d’épouvante et, tournant leurs épées contre eux-mêmes, s’entre-tuèrent.

— Pharaon fait jeter dans le Nil les enfants mâles des Hébreux.

— Booz amène Ruth, qui glanait auprès des moissonneurs qui se reposaient et prenaient leur repas.

— Une jeune Canadienne traversant le désert avec son époux est prise par les douleurs de l’enfantement et accouche ; le père prend dans ses bras le nouveau-né[8].

— Le comte d’Egmont conduit au supplice. Tout ce peuple qui l’aime se tait par peur. Le duc d’Albe, avec sa tête longue et sèche, peut être là. L’échafaud de loin tendu de noir et les cloches en branle.

— Alqemon Sidney condamné à mort.

Probablement Édouard Guillemardet, frère de Félix Guillemardet.

Champion, camarade d’atelier de Delacroix, resté inconnu. Il ne devait pourtant pas être sans valeur comme peintre, car nous trouvons dans les notes de Léon Riesener sur son cousin ce passage : « Delacroix m’a parlé de l’influence qu’un certain Champion avait eue sur le talent de Géricault lui-même et sur tous les élèves de l’atelier Guérin. »

Soulier fut, avec Pierret et Félix Guillemardet, l’ami le plus intime de Delacroix. Il le connaissait depuis 1816 et correspondait assidûment avec lui. Ils avaient fait de la peinture ensemble, ou plutôt de timides essais. M. Burty reproduit dans une note placée au bas de la première lettre de Delacroix à Soulier, cette indication biographique donnée par Soulier lui-même : « Mes soirées étaient consacrées à réunir quelques jeunes gens dans mon humble chambrette, la plus haute de la place Vendôme, à l’hôtel du Domaine extraordinaire, où j’étais surnuméraire et secrétaire de l’intendant, le marquis de la Maisonfort. Horace Raisson était dans mon bureau au secrétariat, et ce fut lui qui m’amena Eugène Delacroix. » Il resta en relations suivies avec Delacroix jusqu’à la mort du peintre : une lettre de 1862, adressée par Delacroix à Soulier, montre ce qu’étaient leurs relations : « Je pense, lui écrit Delacroix déjà gravement malade, aux moments heureux où nous nous sommes connus et à ceux où nous avons joui si pleinement de la société l’un de l’autre. »

Fedel, architecte de grand mérite. « C’était un homme très actif, très passionné en faveur de toute la jeunesse romantique et qui se faisait le lien vivant, le trait d’union empressé, chaleureux, dévoué, des artistes entre eux et des artistes avec les amateurs. » (Ernest Chesneau, Peintres et sculpteurs romantiques, p. 82.)

Georges Rouget, né en 1784, mort en 1869, élève de David, qu’il aida même, dit-on, dans l’exécution de quelques-uns de ses grands tableaux. Il avait débuté au Salon de 1812. Son œuvre assez importante se compose principalement de grandes compositions historiques et de portraits. En 1849, il posa, en même temps que Delacroix, sa candidature à l’Académie des beaux-arts pour succéder à Garnier. Ce fut Léon Cogniet qui fut élu.

Peintre et sculpteur, né à Nantes, en 1804, Debay remporta le grand prix de peinture en 1824. L’opinion de Delacroix sur lui semble s’être modifiée avec le temps, car il écrit en 1857 : « Quoique j’eusse désigné dans ma pensée un candidat que j’aurais désiré que l’on choisît, je n’en aurais pas moins fait tous mes efforts pour que l’on rendit à M. Debay une justice provisoire, en le plaçant avantageusement sur les listes. Son mérite comme sculpteur et les qualités qui distinguent son caractère l’auront, je n’en doute pas, mis en évidence. » (Corresp., t. II, p. 118.)

Dans tout le cours de son Journal, Delacroix note à la suite de ses lectures tous les sujets qui l’intéressent. Beaucoup de ces sujets n’ont jamais été traités par lui.

C’est le sujet du tableau « Les Natchez » commencé à cette époque et qui ne parut qu’au Salon de 1835. Il fut mis en loterie à Lyon au profit d’une œuvre de bienfaisance en 1838. (V. Catalogue Robaut, no 108.)

13 septembre. — Voilà la lettre que j’écris à ma sœur[1] la veille au soir de mon départ du Louroux :

« J’ai tardé jusqu’à ce jour à te répondre, parce que je comptais t’aller voir. Maintenant que je vais retourner à Paris pour des choses importantes qui regardent ma peinture, je te transmets des renseignements donnés par Félix. Comment que tu interprètes ma conduite, sois persuadée que mes sentiments n’ont point changé ; j’espère te le prouver, quand je te verrai. Je veux seulement que notre amitié soit de plus fondée à l’avenir sur l’intelligence claire de nos droits respectifs… Je vais donc très incessamment retourner à Paris, où je te retrouverai à la fin de ce mois, si tu ne changes pas d’avis. J’ai été bien peiné de voir que tu n’aies pas cru devoir répondre à la lettre que mon frère t’avait écrite, en même temps que moi. J’en avais espéré un retour et une réconciliation, qui aurait fait mon plus grand bonheur.

Adieu, etc. »

— J’ai reçu ce soir une lettre de Piron[2] et de Pierret[3] : j’ai pris subitement le parti de retourner à Paris. Il me semble, en partant ainsi sans avoir le temps de me reconnaître, que je ne goûterai pas assez d’avance le plaisir de revoir mes bons amis. Pierret, dans sa lettre, me parle de ce que Félix m’avait touché dans sa dernière. Je me trouve calmé sur tous ces articles, et je m’abandonne un peu à ce que m’amèneront les circonstances. Je ne puis décidément renoncer à ma sœur, surtout lorsqu’elle est abandonnée et malheureuse ; je pense que je n’aurai rien de mieux à faire que de confier ma position à Félix et de le prier de m’indiquer un homme de loi, honnête avant tout, pour avoir l’œil à mes affaires et à celles de mon frère.

— Je pars emportant des impressions pénibles sur la situation de mon frère[4]. Je suis libre et jeune, moi ; lui si franc et loyal, et que le caractère dont il est revêtu devait placer au premier rang des hommes estimables, vit entouré de brutaux et de canailles… Cette femme a bon cœur, mais est-ce là seulement ce qu’il devait espérer pour donner la paix à la fin de sa carrière agitée ? Henri Hugues m’a présenté sa position d’une manière que j’avais toujours sentie ainsi, mais dont le sentiment s’était émoussé par l’habitude ; je n’ose prévoir qu’avec déchirement l’avenir qui l’attend… Quelle triste chose que de ne pouvoir avouer sa compagne en présence des gens bien nés, ou d’être réduit à se faire de ce malheur une arme à braver ce qu’il arrive à nommer des préjugés !… Il y a eu avant-hier une espèce de bal précédé d’un dîner qui a mis en lumière à mes yeux tout le désagrément de sa position.

Ce matin l’oncle Riesener et son fils Henry sont partis. Cette séparation, qui doit cependant être courte, m’a été pénible. Je me suis attaché à Henry. Il est quelque peu ricaneur, d’une façon qui le fait juger peu favorablement au premier abord, mais c’est un honnête homme. Hier soir, cette veille de séparation, qui devait être sensible surtout à mon frère, nous avons dîné tard et avec expansion. Avant-hier, jour de ce dîner, je me suis raccommodé avec Lisette et ai dansé avec elle assez avant dans la nuit, me trouvant avec la femme de Charles, Lisette et Henry : j’ai éprouvé de fâcheuses impressions. J’ai du respect pour les femmes ; je ne pourrais dire à des femmes des choses tout à fait obscènes. Quelque idée que j’aie de leur avachissement, je me fais rougir moi-même, quand je blesse cette pudeur dont le dehors au moins ne devrait pas les abandonner. Je crois, mon pauvre réservé, que ce n’est pas la bonne route pour réussir auprès d’elles…

Sa sœur Henriette Delacroix, plus âgée que lui de vingt ans, avait épousé M. de Verninac Saint-Maur, ambassadeur de France à Constantinople.

Cette lettre a trait à des difficultés qui s’étaient élevées entre Charles, Eugène et M. de Verninac au sujet de leurs droits respectifs dans la succession de leur mère.

Piron était un des amis les plus intimes de Delacroix. Il fut administrateur des Postes, et à raison de son entente des affaires, Delacroix devait l’instituer son légataire universel et le charger de l’exécution de ses dernières volontés. Ce fut par ses soins que se trouvèrent réunies en un volume tiré à un petit nombre d’exemplaires et publié chez J. Claye, sous le titre : Eugène Delacroix, sa vie et ses œuvres, les œuvres critiques de Delacroix, parues à la Revue des Deux Mondes, à l’Artiste et à la Revue de Paris

Il nous paraît utile de rappeler, au début de ce Journal, les lien d’étroite affection qui unissaient Eugène Delacroix à Pierret. La lecture du premier volume de la correspondance a pu édifier sur ce point les fervents du maître ; c’est ainsi que la plupart des lettres de l’année 1832, pendant laquelle Delacroix fit son voyage au Maroc, sont adressées à l’ami qui avait été son camarade d’enfance ; tout ce qui présente un caractère de confidence et d’intimité, le récit de ses premières amours, de ses tentatives d’artiste, de ses déboires et des luttes qu’il soutient, il l’adresse à Pierret.

Pierret était le secrétaire de Baour-Lormian, et Delacroix, dans maints passages de sa correspondance, parle avec émotion de cette intimité : « Oui, j’en suis sûr, lui écrit-il, en 1818, la grande amitié est comme le grand génie, le souvenir d’une grande et forte amitié est comme celui des grands ouvrages des génies… Quelle vie ce doit être que celle de deux poètes qui s’aimeraient comme nous nous aimons ! »

Pierret mourut en 1854.

Il s’agit ici du général Delacroix, qui avait vingt ans de plus que le peintre. Ce passage serait incompréhensible, si l’on n’y ajoutait, en manière d’éclaircissement, que l’artiste fait allusion à une liaison douteuse, qu’il jugeait regrettable et peu digne de son frère.

« J’ai tardé jusqu’à ce jour à te répondre, parce que je comptais t’aller voir. Maintenant que je vais retourner à Paris pour des choses importantes qui regardent ma peinture, je te transmets des renseignements donnés par Félix. Comment que tu interprètes ma conduite, sois persuadée que mes sentiments n’ont point changé ; j’espère te le prouver, quand je te verrai. Je veux seulement que notre amitié soit de plus fondée à l’avenir sur l’intelligence claire de nos droits respectifs… Je vais donc très incessamment retourner à Paris, où je te retrouverai à la fin de ce mois, si tu ne changes pas d’avis. J’ai été bien peiné de voir que tu n’aies pas cru devoir répondre à la lettre que mon frère t’avait écrite, en même temps que moi. J’en avais espéré un retour et une réconciliation, qui aurait fait mon plus grand bonheur.

Adieu, etc. »

— J’ai reçu ce soir une lettre de Piron[2] et de Pierret[3] : j’ai pris subitement le parti de retourner à Paris. Il me semble, en partant ainsi sans avoir le temps de me reconnaître, que je ne goûterai pas assez d’avance le plaisir de revoir mes bons amis. Pierret, dans sa lettre, me parle de ce que Félix m’avait touché dans sa dernière. Je me trouve calmé sur tous ces articles, et je m’abandonne un peu à ce que m’amèneront les circonstances. Je ne puis décidément renoncer à ma sœur, surtout lorsqu’elle est abandonnée et malheureuse ; je pense que je n’aurai rien de mieux à faire que de confier ma position à Félix et de le prier de m’indiquer un homme de loi, honnête avant tout, pour avoir l’œil à mes affaires et à celles de mon frère.

— Je pars emportant des impressions pénibles sur la situation de mon frère[4]. Je suis libre et jeune, moi ; lui si franc et loyal, et que le caractère dont il est revêtu devait placer au premier rang des hommes estimables, vit entouré de brutaux et de canailles… Cette femme a bon cœur, mais est-ce là seulement ce qu’il devait espérer pour donner la paix à la fin de sa carrière agitée ? Henri Hugues m’a présenté sa position d’une manière que j’avais toujours sentie ainsi, mais dont le sentiment s’était émoussé par l’habitude ; je n’ose prévoir qu’avec déchirement l’avenir qui l’attend… Quelle triste chose que de ne pouvoir avouer sa compagne en présence des gens bien nés, ou d’être réduit à se faire de ce malheur une arme à braver ce qu’il arrive à nommer des préjugés !… Il y a eu avant-hier une espèce de bal précédé d’un dîner qui a mis en lumière à mes yeux tout le désagrément de sa position.

Ce matin l’oncle Riesener et son fils Henry sont partis. Cette séparation, qui doit cependant être courte, m’a été pénible. Je me suis attaché à Henry. Il est quelque peu ricaneur, d’une façon qui le fait juger peu favorablement au premier abord, mais c’est un honnête homme. Hier soir, cette veille de séparation, qui devait être sensible surtout à mon frère, nous avons dîné tard et avec expansion. Avant-hier, jour de ce dîner, je me suis raccommodé avec Lisette et ai dansé avec elle assez avant dans la nuit, me trouvant avec la femme de Charles, Lisette et Henry : j’ai éprouvé de fâcheuses impressions. J’ai du respect pour les femmes ; je ne pourrais dire à des femmes des choses tout à fait obscènes. Quelque idée que j’aie de leur avachissement, je me fais rougir moi-même, quand je blesse cette pudeur dont le dehors au moins ne devrait pas les abandonner. Je crois, mon pauvre réservé, que ce n’est pas la bonne route pour réussir auprès d’elles…

Sa sœur Henriette Delacroix, plus âgée que lui de vingt ans, avait épousé M. de Verninac Saint-Maur, ambassadeur de France à Constantinople.

Cette lettre a trait à des difficultés qui s’étaient élevées entre Charles, Eugène et M. de Verninac au sujet de leurs droits respectifs dans la succession de leur mère.

Piron était un des amis les plus intimes de Delacroix. Il fut administrateur des Postes, et à raison de son entente des affaires, Delacroix devait l’instituer son légataire universel et le charger de l’exécution de ses dernières volontés. Ce fut par ses soins que se trouvèrent réunies en un volume tiré à un petit nombre d’exemplaires et publié chez J. Claye, sous le titre : Eugène Delacroix, sa vie et ses œuvres, les œuvres critiques de Delacroix, parues à la Revue des Deux Mondes, à l’Artiste et à la Revue de Paris

Il nous paraît utile de rappeler, au début de ce Journal, les lien d’étroite affection qui unissaient Eugène Delacroix à Pierret. La lecture du premier volume de la correspondance a pu édifier sur ce point les fervents du maître ; c’est ainsi que la plupart des lettres de l’année 1832, pendant laquelle Delacroix fit son voyage au Maroc, sont adressées à l’ami qui avait été son camarade d’enfance ; tout ce qui présente un caractère de confidence et d’intimité, le récit de ses premières amours, de ses tentatives d’artiste, de ses déboires et des luttes qu’il soutient, il l’adresse à Pierret.

Pierret était le secrétaire de Baour-Lormian, et Delacroix, dans maints passages de sa correspondance, parle avec émotion de cette intimité : « Oui, j’en suis sûr, lui écrit-il, en 1818, la grande amitié est comme le grand génie, le souvenir d’une grande et forte amitié est comme celui des grands ouvrages des génies… Quelle vie ce doit être que celle de deux poètes qui s’aimeraient comme nous nous aimons ! »

Pierret mourut en 1854.

Il s’agit ici du général Delacroix, qui avait vingt ans de plus que le peintre. Ce passage serait incompréhensible, si l’on n’y ajoutait, en manière d’éclaircissement, que l’artiste fait allusion à une liaison douteuse, qu’il jugeait regrettable et peu digne de son frère.

7 septembre. — J’ai lu dans le jardin des passages de Corinne[1] sur la musique italienne qui m’ont fait plaisir ; elle décrit aussi le Miserere du vendredi saint :

« Les Italiens, depuis des siècles, aiment la musique avec transport. Le Dante dans le poème du Purgatoire rencontre un des meilleurs chanteurs de son temps ; il lui demande un de ses airs délicieux, et les âmes ravies s’oublient en l’écoutant jusqu’à ce que leur gardien le rappelle »

(sujet admirable de tableau)

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

« La gaieté même que la musique bouffe sait si bien exciter n’est point une gaieté vulgaire qui ne dit rien à l’imagination ; au fond de la joie qu’elle donne, il y a des sensations poétiques, une agréable rêverie que les plaisanteries parlées ne sauraient jamais inspirer. La musique est un plaisir si passager, on le sent tellement s’échapper à mesure qu’on l’éprouve, qu’une impression mélancolique se mêle à la gaieté qu’elle cause. Mais aussi quand elle exprime la douleur, elle fait encore naître un sentiment doux, le cœur bat plus vite en l’écoutant ; la satisfaction que cause la régularité de la mesure, en rappelant la brièveté du temps, donne le besoin d’en jouir. »

Dès les premières années de son développement, Delacroix consacrait à la lecture tout le temps que ses travaux lui laissaient libre. Dans une lettre à Pierret du 30 août 1822, il écrivait : « Je n’ai jamais autant qu’à présent éprouvé de vifs élans à la lecture des bonnes choses ; une bonne page me fait pour plusieurs jours une compagnie délicieuse. » (Corresp., t. I, p. 90.)

« Les Italiens, depuis des siècles, aiment la musique avec transport. Le Dante dans le poème du Purgatoire rencontre un des meilleurs chanteurs de son temps ; il lui demande un de ses airs délicieux, et les âmes ravies s’oublient en l’écoutant jusqu’à ce que leur gardien le rappelle »

(sujet admirable de tableau)

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

« La gaieté même que la musique bouffe sait si bien exciter n’est point une gaieté vulgaire qui ne dit rien à l’imagination ; au fond de la joie qu’elle donne, il y a des sensations poétiques, une agréable rêverie que les plaisanteries parlées ne sauraient jamais inspirer. La musique est un plaisir si passager, on le sent tellement s’échapper à mesure qu’on l’éprouve, qu’une impression mélancolique se mêle à la gaieté qu’elle cause. Mais aussi quand elle exprime la douleur, elle fait encore naître un sentiment doux, le cœur bat plus vite en l’écoutant ; la satisfaction que cause la régularité de la mesure, en rappelant la brièveté du temps, donne le besoin d’en jouir. »

Dès les premières années de son développement, Delacroix consacrait à la lecture tout le temps que ses travaux lui laissaient libre. Dans une lettre à Pierret du 30 août 1822, il écrivait : « Je n’ai jamais autant qu’à présent éprouvé de vifs élans à la lecture des bonnes choses ; une bonne page me fait pour plusieurs jours une compagnie délicieuse. » (Corresp., t. I, p. 90.)

Jeudi 5 septembre. — J’ai été à la chasse avec mon frère par une chaleur étouffante ; j’ai tué une caille, en me retournant, d’une manière qui m’a attiré les éloges du frère. Ce fut, au reste, la seule pièce de la chasse, quoique j’aie tiré trois coups sur des lapins[1].

Le soir on allait au-devant de Mlle Lisette, qui est venue raccommoder mes chemises. S’étant trouvée un peu en arrière, je l’ai embrassée ; elle s’est débattue de manière à me faire peine, parce que j’ai vu résistance de son cœur. À une deuxième reprise, je l’ai retrouvée. Elle s’est nettement défaite de moi, en me disant que si elle le voulait, elle me le dirait tout de même. Je l’ai repoussée avec une humeur douloureuse et j’ai fait un tour ou deux dans l’allée, devant la lune qui se levait. Je la retrouve encore : elle allait prendre de l’eau pour le souper ; j’eus envie de bouder et de n’y pas retourner ; cependant je cédai encore… « Vous ne m’aimez donc pas ? — Non ! — En aimez-vous un autre ? — Je n’aime personne », réponse ridicule, qui voulait dire assez. Cette fois j’ai laissé tomber avec colère cette main que j’avais prise et j’ai tourné le dos, blessé et chagrin. Sa voix a laissé expirer un rire qui n’était pas un rire. C’était un reste de sa protestation faite, à demi sérieuse. Mais que ce qu’il y a d’odieux lui en reste ! Je suis retourné à mon allée et rentré en affectant de ne la point regarder.

Je désire vivement n’y plus penser. Quoique je n’en sois pas amoureux, je suis indigné et désire plutôt quelle en ait des regrets. Dans ce moment où j’écris, je voudrais exprimer mon dépit. Je me proposais, auparavant de l’aller voir laver demain. Céderai-je à mon désir ? Mais dès lors, tout n’est donc pas fini, et je serais assez lâche pour revenir ? J’espère et désire que non.

— Causé tard avec mon frère.

L’anecdote du capitaine de vaisseau Roquebert qui se fait clouer sur une planche et jeter à la mer, bras et jambes emportés : sujet à transmettre et beau nom à sauver de l’oubli.

Quand les Turcs trouvent les blessés sur le champ de bataille ou même les prisonniers, ils leur disent : « Nay bos » (N’ayez pas peur), et leur donnant par le visage un coup de la poignée de leur sabre qui leur fait baisser la tête, ils la leur font voler.

— Peu de chose remarquable, hier 4… C’était avant-hier l’anniversaire de la mort de ma bien-aimée mère…[2]. C’est le jour où j’ai commencé mon journal. Que son ombre soit présente, quand je l’écrirai, et que rien ne l’y fasse rougir de son fils !

— J’ai écrit ce soir à Philarète[3].

— Cette idée ne s’était jamais présentée à moi comme hier, et elle m’a été suggérée par mon frère : nous venions de tuer un lièvre et, la fatigue disparue, nous en prîmes occasion d’admirer combien le moral a d’influence sur le physique. Je citais le trait de l’Athénien qui expira en apprenant la victoire de Platée (je crois), des soldats français à Malplaquet, et mille autres ! C’est d’un grand poids en faveur de l’élévation de l’âme humaine, et je ne vois pas ce qu’on peut y répondre. Quelle exaltation les trompettes et surtout les tambours battant la charge !

M. Formé. Il l’exposa au Salon de 1839 et à l’Exposition universelle de 1855. Vente Dumas fils, 1865, 14,000 fr. ; vente Khalil-Bey, 1868, 16,500 fr. ; vente Carlin, 1872, 40,000 fr.

Un dessin, signé et daté 1825, parut à l’Exposition posthume de Delacroix, au boulevard des Italiens.

En 1827, il reprend le même sujet en changeant la composition ; ce tableau a été refusé au Salon de 1839. (V. Catalogue illustré Robaut.)

Avec sa fougue ordinaire, Delacroix s’était tout d’abord pris de passion pour la chasse. « Je me plais beaucoup à chasser. Quand j’entends le chien aboyer, mon cœur palpite avec force, et je cours après mes timides proies avec une ardeur de guerrier qui franchit les palissades et s’élance au carnage… Rien qu’en voyant tomber un oisillon, on se sent ému et triomphant comme celui qui découvre dans l’instant que sa maîtresse l’aime. » Mais cet enthousiasme dura peu. L’année suivante (1819), il écrivait : « Décidément la chasse ne me convient pas… Il faut se traîner et avec soi une arme lourde et incommode à porter à travers les ronces… Il s’agit d’avoir pendant des heures qui n’en finissent pas l’esprit dirigé vers un objet qui est d’apercevoir le gibier. » Mais le découragement du chasseur n’éteint pas la flamme de l’artiste : « Il y a bien à tout cela des compensations telles que l’occasion saisie, le soleil levant et le plaisir enfin de voir des arbres, des fleurs et des plaines riantes au lieu d’une ville malpropre et pavée. » (Corresp., t. 1, p. 17 et 40.)

Victoire Œben, femme de Charles Delacroix, était la fille de l’ébéniste Œben, qualifié de fameux dans les catalogues des grandes ventes du siècle dernier.

Eugène Delacroix n’avait que quinze ans quand il perdit sa mère. Il ne parlait d’elle qu’avec une tendre et pieuse admiration : « J’ai perdu ma mère sans la payer de ce qu’elle a souffert pour moi et de sa tendresse pour moi. » (Corresp., t. I, p 46.)

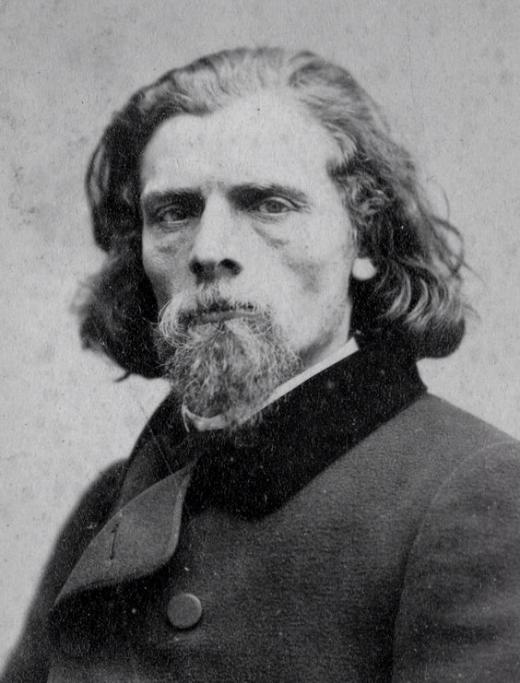

Philarète Chastes, le brillant et inconsistant journaliste, le collaborateur fécond des Débats, de la Revue des Deux Mondes et de la Revue de Paris, avait été le condisciple de Delacroix au lycée Louis-le-Grand. Il nous a laissé du peintre, dans ses Mémoires, cette rapide esquisse : « J’étais au lycée avec ce garçon olivâtre de front, à l’œil qui fulgurait, à la face mobile, aux joues creusées de bonne heure, à la bouche délicatement moqueuse. Il était mince, élégant de taille, et ses cheveux noirs abondants et crépus trahissaient une éclosion méridionale… Au lycée, Eugène Delacroix couvrait ses cahiers de dessins et de bonshommes. Le vrai talent est chose tellement innée et spontanée, que dès sa huitième et neuvième année, cet artiste merveilleux reproduisait les attitudes, inventait les raccourcis, dessinait et variait tous les contours, poursuivant, torturant, multipliant la forme sous tous les aspects, avec une obstination semblable à de la fureur. » (Mémoires de Philarète Chastes, t. I, p. 329.)

Le soir on allait au-devant de Mlle Lisette, qui est venue raccommoder mes chemises. S’étant trouvée un peu en arrière, je l’ai embrassée ; elle s’est débattue de manière à me faire peine, parce que j’ai vu résistance de son cœur. À une deuxième reprise, je l’ai retrouvée. Elle s’est nettement défaite de moi, en me disant que si elle le voulait, elle me le dirait tout de même. Je l’ai repoussée avec une humeur douloureuse et j’ai fait un tour ou deux dans l’allée, devant la lune qui se levait. Je la retrouve encore : elle allait prendre de l’eau pour le souper ; j’eus envie de bouder et de n’y pas retourner ; cependant je cédai encore… « Vous ne m’aimez donc pas ? — Non ! — En aimez-vous un autre ? — Je n’aime personne », réponse ridicule, qui voulait dire assez. Cette fois j’ai laissé tomber avec colère cette main que j’avais prise et j’ai tourné le dos, blessé et chagrin. Sa voix a laissé expirer un rire qui n’était pas un rire. C’était un reste de sa protestation faite, à demi sérieuse. Mais que ce qu’il y a d’odieux lui en reste ! Je suis retourné à mon allée et rentré en affectant de ne la point regarder.

Je désire vivement n’y plus penser. Quoique je n’en sois pas amoureux, je suis indigné et désire plutôt quelle en ait des regrets. Dans ce moment où j’écris, je voudrais exprimer mon dépit. Je me proposais, auparavant de l’aller voir laver demain. Céderai-je à mon désir ? Mais dès lors, tout n’est donc pas fini, et je serais assez lâche pour revenir ? J’espère et désire que non.

— Causé tard avec mon frère.

L’anecdote du capitaine de vaisseau Roquebert qui se fait clouer sur une planche et jeter à la mer, bras et jambes emportés : sujet à transmettre et beau nom à sauver de l’oubli.

Quand les Turcs trouvent les blessés sur le champ de bataille ou même les prisonniers, ils leur disent : « Nay bos » (N’ayez pas peur), et leur donnant par le visage un coup de la poignée de leur sabre qui leur fait baisser la tête, ils la leur font voler.

— Peu de chose remarquable, hier 4… C’était avant-hier l’anniversaire de la mort de ma bien-aimée mère…[2]. C’est le jour où j’ai commencé mon journal. Que son ombre soit présente, quand je l’écrirai, et que rien ne l’y fasse rougir de son fils !

— J’ai écrit ce soir à Philarète[3].

— Cette idée ne s’était jamais présentée à moi comme hier, et elle m’a été suggérée par mon frère : nous venions de tuer un lièvre et, la fatigue disparue, nous en prîmes occasion d’admirer combien le moral a d’influence sur le physique. Je citais le trait de l’Athénien qui expira en apprenant la victoire de Platée (je crois), des soldats français à Malplaquet, et mille autres ! C’est d’un grand poids en faveur de l’élévation de l’âme humaine, et je ne vois pas ce qu’on peut y répondre. Quelle exaltation les trompettes et surtout les tambours battant la charge !

M. Formé. Il l’exposa au Salon de 1839 et à l’Exposition universelle de 1855. Vente Dumas fils, 1865, 14,000 fr. ; vente Khalil-Bey, 1868, 16,500 fr. ; vente Carlin, 1872, 40,000 fr.

Un dessin, signé et daté 1825, parut à l’Exposition posthume de Delacroix, au boulevard des Italiens.

En 1827, il reprend le même sujet en changeant la composition ; ce tableau a été refusé au Salon de 1839. (V. Catalogue illustré Robaut.)

Avec sa fougue ordinaire, Delacroix s’était tout d’abord pris de passion pour la chasse. « Je me plais beaucoup à chasser. Quand j’entends le chien aboyer, mon cœur palpite avec force, et je cours après mes timides proies avec une ardeur de guerrier qui franchit les palissades et s’élance au carnage… Rien qu’en voyant tomber un oisillon, on se sent ému et triomphant comme celui qui découvre dans l’instant que sa maîtresse l’aime. » Mais cet enthousiasme dura peu. L’année suivante (1819), il écrivait : « Décidément la chasse ne me convient pas… Il faut se traîner et avec soi une arme lourde et incommode à porter à travers les ronces… Il s’agit d’avoir pendant des heures qui n’en finissent pas l’esprit dirigé vers un objet qui est d’apercevoir le gibier. » Mais le découragement du chasseur n’éteint pas la flamme de l’artiste : « Il y a bien à tout cela des compensations telles que l’occasion saisie, le soleil levant et le plaisir enfin de voir des arbres, des fleurs et des plaines riantes au lieu d’une ville malpropre et pavée. » (Corresp., t. 1, p. 17 et 40.)

Victoire Œben, femme de Charles Delacroix, était la fille de l’ébéniste Œben, qualifié de fameux dans les catalogues des grandes ventes du siècle dernier.

Eugène Delacroix n’avait que quinze ans quand il perdit sa mère. Il ne parlait d’elle qu’avec une tendre et pieuse admiration : « J’ai perdu ma mère sans la payer de ce qu’elle a souffert pour moi et de sa tendresse pour moi. » (Corresp., t. I, p 46.)

Philarète Chastes, le brillant et inconsistant journaliste, le collaborateur fécond des Débats, de la Revue des Deux Mondes et de la Revue de Paris, avait été le condisciple de Delacroix au lycée Louis-le-Grand. Il nous a laissé du peintre, dans ses Mémoires, cette rapide esquisse : « J’étais au lycée avec ce garçon olivâtre de front, à l’œil qui fulgurait, à la face mobile, aux joues creusées de bonne heure, à la bouche délicatement moqueuse. Il était mince, élégant de taille, et ses cheveux noirs abondants et crépus trahissaient une éclosion méridionale… Au lycée, Eugène Delacroix couvrait ses cahiers de dessins et de bonshommes. Le vrai talent est chose tellement innée et spontanée, que dès sa huitième et neuvième année, cet artiste merveilleux reproduisait les attitudes, inventait les raccourcis, dessinait et variait tous les contours, poursuivant, torturant, multipliant la forme sous tous les aspects, avec une obstination semblable à de la fureur. » (Mémoires de Philarète Chastes, t. I, p. 329.)

1822

Louroux, mardi 3 septembre 1822[1]. — Je mets à exécution le projet formé tant de fois d’écrire un journal. Ce que je désire le plus vivement, c’est de ne pas perdre de vue que je l’écris pour moi seul. Je serai donc vrai, je l’espère ; j’en deviendrai meilleur. Ce papier me reprochera mes variations. Je le commence dans d’heureuses dispositions.

Je suis chez mon frère ; il est neuf heures ou dix heures du soir qui viennent de sonner à l’horloge du Louroux. Je me suis assis cinq minutes au clair de lune, sur le petit banc qui est devant ma porte, pour tâcher de me recueillir ; mais quoique je sois heureux aujourd’hui, je ne retrouve pas les sensations d’hier soir… C’était pleine lune. Assis sur le banc qui est contre la maison de mon frère, j’ai goûté des heures délicieuses. Après avoir été reconduire des voisins qui avaient dîné et fait le tour de l’étang, nous rentrâmes. Il lisait les journaux, moi je pris quelques traits des Michel-Ange que j’ai apportés avec moi : la vue de ce grand dessin m’a profondément ému et m’a disposé à de favorables émotions. La lune, s’étant levée toute grande et rousse dans un ciel pur, s’éleva peu à peu entre les arbres. Au milieu de ma rêverie et pendant que mon frère me parlait d’amour, j’entendis de loin la voix de Lisette[2]. Elle a un son qui fait palpiter mon cœur ; sa voix est plus puissante que tous autres charmes de sa personne, car elle n’est point véritablement jolie ; mais elle a un grain de ce que Raphaël sentait si bien ; ses bras purs comme du bronze et d’une forme en même temps délicate et robuste. Cette figure, qui n’est véritablement pas jolie, prend pourtant une finesse, mélange enchanteur de volupté et d’honnêteté… de fille…, comme il y a deux ou trois jours, quand elle vint, que nous étions à table au dessert : c’était dimanche. Quoique je ne l’aime pas dans ses atours qui la serrent trop, elle me plut vivement ce jour-là, surtout pour ce sourire divin dont je viens de parler, à propos de certaines paroles graveleuses qui la chatouillèrent et firent baisser de côté ses yeux qui trahissaient de l’émotion ; il y en avait certes dans sa personne et dans sa voix ; car, en répondant des choses indifférentes, elle (sa voix) était un peu altérée et elle ne me regardait jamais. Sa gorge aussi se soulevait sous le mouchoir. Je crois que c’est ce soir-là que je l’ai embrassée dans le couloir noir de la maison, en rentrant par le bourg dans le jardin ; les autres étaient passés devant, j’étais resté derrière avec elle. Elle me dit toujours de finir, et cela tout bas et doucement ; mais tout cela est peu de chose. Qu’importe ? Son souvenir, qui ne me poursuivra point comme une passion, sera une fleur agréable sur ma route et dans ma mémoire. Elle a un son de voix qui ressemble à celui d’Élisabeth, dont le souvenir commence à s’effacer.

— J’ai reçu dimanche une lettre de Félix[3], dans laquelle il m’annonce que mon tableau a été mis au Luxembourg[4]. Aujourd’hui mardi, j’en suis encore fort occupé ; j’avoue que cela me fait un grand bien et que cette idée, quand elle me revient, colore bien agréablement mes journées. C’est l’idée dominante du moment et qui a activé le désir de retourner à Paris, où je ne trouverai probablement que de l’envie déguisée, de la satiété bientôt de ce qui fait mon triomphe à présent, mais point une Lisette comme celle d’ici, ni la paix et le clair de lune que j’y respire.

Pour en revenir à mes plaisirs d’hier lundi soir, je n’ai pu résister à consacrer le souvenir de cette douce soirée par un dessin, que j’ai fait dans mon album, de la simple vue que j’avais, du banc où je me suis si bien trouvé. J’espère remonter le plus que je pourrai à mes idées et à mes jouissances intérieures…, mais au nom de Dieu, que je continue ! — Me rappeler les idées que j’ai eues sur ce que je veux faire à Paris en arrivant pour m’occuper, et sur les idées qui me sont venues pour des sujets de tableaux.

— Faire mon Tasse en prison[5] grand comme nature.

Eugène Delacroix était venu passer ses vacances au Louroux, près de Louans, dans l’arrondissement de Loches, en Touraine, chez son frère aîné le général Charles Delacroix, ancien aide de camp du prince Eugène, qui avait hérité de cette propriété de famille.

A propos de cette « Lisette » qui occupait l’attention du jeune peintre, Delacroix écrivait à son ami Pierret, le 18 août 1822 : « Je t’écris à une toise et demie de distance de la plus charmante Lisette que tu puisses imaginer. Que les beautés de la ville sont loin de cela ! Ces bras fermes et colorés par le grand air sont purs comme du bronze ; toute cette tournure est d’une chasseresse antique. Dis à notre ami Félix (Guillemardet) que malgré son antipathie pour les bas bleus, je crois qu’il rendrait les armes à Lisette. Et, du reste, ce n’est pas la seule ; toutes ces paysannes me paraissent superbes. Elles ont des tètes et des formes de Raphaël, et sont bien loin de cette fadeur blafarde de nos Parisiennes. Mais, hélas ! malgré quelques larcins, mes affaires ont bien de la peine à avancer auprès de ma Zerlina ! Sœvus amor. » (Corresp., t. I. p. 89.)

Félix Guillemardet, un des amis les plus intimes de Delacroix. Son nom revient presque à chaque page, au commencement de ce journal.

Le Dante et Virgile, exposé au Salon de 1822, a été au Luxembourg et est maintenant au Louvre. Il fut acheté par l’État 1,200 francs, Delacroix fut mis en relation avec le comte de Forbin, alors directeur général des Musées royaux, pour la vente de ce tableau. Il lui écrivait à ce propos : « Je désirerais en avoir 2,400 fr. Si cependant vous trouviez ma demande exagérée, je m’en rapporte entièrement à ce que vous jugerez convenable et possible en cette circonstance. J’ai trop à me louer de votre active bonté pour récuser votre propre jugement sur le prix d’un ouvrage que vous voulez bien voir avec intérêt et que vous avez distingué de la foule. » (Corresp., t. I, p. 87.)

Cette idée l’a poursuivi longtemps et à plusieurs reprises. Dès 1819, dans une lettre à Pierret, le malheur du Tasse le passionne.

Voici les différents tableaux qu’il fit sur ce sujet :

En 1824, il compose le premier qu’il finit et signe en 1825 pour

Louroux, mardi 3 septembre 1822[1]. — Je mets à exécution le projet formé tant de fois d’écrire un journal. Ce que je désire le plus vivement, c’est de ne pas perdre de vue que je l’écris pour moi seul. Je serai donc vrai, je l’espère ; j’en deviendrai meilleur. Ce papier me reprochera mes variations. Je le commence dans d’heureuses dispositions.

Je suis chez mon frère ; il est neuf heures ou dix heures du soir qui viennent de sonner à l’horloge du Louroux. Je me suis assis cinq minutes au clair de lune, sur le petit banc qui est devant ma porte, pour tâcher de me recueillir ; mais quoique je sois heureux aujourd’hui, je ne retrouve pas les sensations d’hier soir… C’était pleine lune. Assis sur le banc qui est contre la maison de mon frère, j’ai goûté des heures délicieuses. Après avoir été reconduire des voisins qui avaient dîné et fait le tour de l’étang, nous rentrâmes. Il lisait les journaux, moi je pris quelques traits des Michel-Ange que j’ai apportés avec moi : la vue de ce grand dessin m’a profondément ému et m’a disposé à de favorables émotions. La lune, s’étant levée toute grande et rousse dans un ciel pur, s’éleva peu à peu entre les arbres. Au milieu de ma rêverie et pendant que mon frère me parlait d’amour, j’entendis de loin la voix de Lisette[2]. Elle a un son qui fait palpiter mon cœur ; sa voix est plus puissante que tous autres charmes de sa personne, car elle n’est point véritablement jolie ; mais elle a un grain de ce que Raphaël sentait si bien ; ses bras purs comme du bronze et d’une forme en même temps délicate et robuste. Cette figure, qui n’est véritablement pas jolie, prend pourtant une finesse, mélange enchanteur de volupté et d’honnêteté… de fille…, comme il y a deux ou trois jours, quand elle vint, que nous étions à table au dessert : c’était dimanche. Quoique je ne l’aime pas dans ses atours qui la serrent trop, elle me plut vivement ce jour-là, surtout pour ce sourire divin dont je viens de parler, à propos de certaines paroles graveleuses qui la chatouillèrent et firent baisser de côté ses yeux qui trahissaient de l’émotion ; il y en avait certes dans sa personne et dans sa voix ; car, en répondant des choses indifférentes, elle (sa voix) était un peu altérée et elle ne me regardait jamais. Sa gorge aussi se soulevait sous le mouchoir. Je crois que c’est ce soir-là que je l’ai embrassée dans le couloir noir de la maison, en rentrant par le bourg dans le jardin ; les autres étaient passés devant, j’étais resté derrière avec elle. Elle me dit toujours de finir, et cela tout bas et doucement ; mais tout cela est peu de chose. Qu’importe ? Son souvenir, qui ne me poursuivra point comme une passion, sera une fleur agréable sur ma route et dans ma mémoire. Elle a un son de voix qui ressemble à celui d’Élisabeth, dont le souvenir commence à s’effacer.

— J’ai reçu dimanche une lettre de Félix[3], dans laquelle il m’annonce que mon tableau a été mis au Luxembourg[4]. Aujourd’hui mardi, j’en suis encore fort occupé ; j’avoue que cela me fait un grand bien et que cette idée, quand elle me revient, colore bien agréablement mes journées. C’est l’idée dominante du moment et qui a activé le désir de retourner à Paris, où je ne trouverai probablement que de l’envie déguisée, de la satiété bientôt de ce qui fait mon triomphe à présent, mais point une Lisette comme celle d’ici, ni la paix et le clair de lune que j’y respire.

Pour en revenir à mes plaisirs d’hier lundi soir, je n’ai pu résister à consacrer le souvenir de cette douce soirée par un dessin, que j’ai fait dans mon album, de la simple vue que j’avais, du banc où je me suis si bien trouvé. J’espère remonter le plus que je pourrai à mes idées et à mes jouissances intérieures…, mais au nom de Dieu, que je continue ! — Me rappeler les idées que j’ai eues sur ce que je veux faire à Paris en arrivant pour m’occuper, et sur les idées qui me sont venues pour des sujets de tableaux.

— Faire mon Tasse en prison[5] grand comme nature.

Eugène Delacroix était venu passer ses vacances au Louroux, près de Louans, dans l’arrondissement de Loches, en Touraine, chez son frère aîné le général Charles Delacroix, ancien aide de camp du prince Eugène, qui avait hérité de cette propriété de famille.

A propos de cette « Lisette » qui occupait l’attention du jeune peintre, Delacroix écrivait à son ami Pierret, le 18 août 1822 : « Je t’écris à une toise et demie de distance de la plus charmante Lisette que tu puisses imaginer. Que les beautés de la ville sont loin de cela ! Ces bras fermes et colorés par le grand air sont purs comme du bronze ; toute cette tournure est d’une chasseresse antique. Dis à notre ami Félix (Guillemardet) que malgré son antipathie pour les bas bleus, je crois qu’il rendrait les armes à Lisette. Et, du reste, ce n’est pas la seule ; toutes ces paysannes me paraissent superbes. Elles ont des tètes et des formes de Raphaël, et sont bien loin de cette fadeur blafarde de nos Parisiennes. Mais, hélas ! malgré quelques larcins, mes affaires ont bien de la peine à avancer auprès de ma Zerlina ! Sœvus amor. » (Corresp., t. I. p. 89.)

Félix Guillemardet, un des amis les plus intimes de Delacroix. Son nom revient presque à chaque page, au commencement de ce journal.

Le Dante et Virgile, exposé au Salon de 1822, a été au Luxembourg et est maintenant au Louvre. Il fut acheté par l’État 1,200 francs, Delacroix fut mis en relation avec le comte de Forbin, alors directeur général des Musées royaux, pour la vente de ce tableau. Il lui écrivait à ce propos : « Je désirerais en avoir 2,400 fr. Si cependant vous trouviez ma demande exagérée, je m’en rapporte entièrement à ce que vous jugerez convenable et possible en cette circonstance. J’ai trop à me louer de votre active bonté pour récuser votre propre jugement sur le prix d’un ouvrage que vous voulez bien voir avec intérêt et que vous avez distingué de la foule. » (Corresp., t. I, p. 87.)

Cette idée l’a poursuivi longtemps et à plusieurs reprises. Dès 1819, dans une lettre à Pierret, le malheur du Tasse le passionne.

Voici les différents tableaux qu’il fit sur ce sujet :

En 1824, il compose le premier qu’il finit et signe en 1825 pour

Si nous nous posons sur Delacroix la question que Sainte-Beuve considérait comme indispensable de résoudre dans l'étude biographique et critique d'un homme éminent : « Comment se comportait-il en matière d 'amour? Comment en matière d'amitié? » le Journal du maître nous éclairera complètement. Les préoccupations amoureuses existent au début de sa carrière. Faut-il ajouter qu'elles sont sans conséquence? Il n'est jamais indifférent de savoir si un homme, surtout un artiste, a connu le souci d'aimer; mais ce qui est capital, c'est d'être fixé sur ce point : quelle partie de son être a été atteinte? La tête, le cœur ou les sens? Suivant que l'amour de tête, l'amour sentiment ou l'amour sensuel prédominera, l'être intellectuel se trouvera modelé différemment et la réaction amoureuse influera diversement sur les productions de son esprit.

Delacroix écrit au cours de son Journal : Il On ne connaît jamais suffisamment un maître pour en parler absolument et définitivement. » Un tel jugement, qui paraît au premier abord la condamnation de l'étude que nous entreprenons, deviendra facilement, si l'on y réfléchit, un argument en sa faveur.

Le Journal d'Eugène Delacroix se compose de notes prises au jour le jour. écrites à bâtons rompus, où le grand artiste jetait chaque soir au courant de la plume, sans ordre. sans plan. sans transitions, toutes les idées, les réflexions, les théories, les extases, les découragements qui pouvaient traverser son esprit toujours en travail. Commencé en 1823 par un jeune homme de vingt-deux ans, dans la fièvre d une vie ardente et tourmentée, ce Journal a d'abord l'allure rapide et quelque peu décousue: à mesure que les années s avancent, le sang apaise, l'esprit se mûrit et s'élève. L'expérience naît. l'horizon s'élargit, le style se précise et les aperçus succincts du début font place peu à peu à de véritables morceaux littéraires.

Causé à dîner des tables tournantes : Mme Villot a vu et fait des expériences ; elle en vient à croire presque au surnaturel. J'ai effectivement, après dîner, éprouvé par mes yeux, sinon autrement, cette fameuse découverte. Geneviève, la femme de chambre, a fait tourner un chapeau... ; un guéridon a sensiblement tourné et levé le pied d'un côté ; mais après nous être mis une demi-heure autour de la grande table à manger, il a été impossible de l'arracher à son immobilité de nature. Ces dames ont prétendu que j'étais un sujet peu propre : de même, d'une ou deux personnes présentes...

Mercredi 5 mai. — Parti pour Champrosay.

J'ai donné congé à Andrieu au commencement de la semaine. Tombé au milieu du déménagement qui a été mis en ordre le lendemain. L'habitation me plaît, et le bon propriétaire empressé à me plaire. — Il faut ébaucher le tableau comme serait le sujet par un temps couvert, sans soleil, sans ombres tranchées. Il n'y a radicalement ni clairs ni ombres. Il y a une masse colorée pour chaque objet, reflétée différemment de tous côtés. Supposez que, sur cette scène, qui se passe en plein air par un temps gris, un rayon de soleil éclaire tout à coup les objets : vous aurez des clairs et des ombres comme on l'entend, mais ce sont de purs accidents. La vérité profonde, et qui peut paraître singulière, de ceci est toute l'entente de la couleur dans la peinture. Chose étrange! elle n'a été comprise que par un très petit nombre de grands peintres, même parmi ceux qu'on répute coloristes.

J'ai donné congé à Andrieu au commencement de la semaine. Tombé au milieu du déménagement qui a été mis en ordre le lendemain. L'habitation me plaît, et le bon propriétaire empressé à me plaire. — Il faut ébaucher le tableau comme serait le sujet par un temps couvert, sans soleil, sans ombres tranchées. Il n'y a radicalement ni clairs ni ombres. Il y a une masse colorée pour chaque objet, reflétée différemment de tous côtés. Supposez que, sur cette scène, qui se passe en plein air par un temps gris, un rayon de soleil éclaire tout à coup les objets : vous aurez des clairs et des ombres comme on l'entend, mais ce sont de purs accidents. La vérité profonde, et qui peut paraître singulière, de ceci est toute l'entente de la couleur dans la peinture. Chose étrange! elle n'a été comprise que par un très petit nombre de grands peintres, même parmi ceux qu'on répute coloristes.

Anvers, lundi 8 juillet.—Parti pour Anvers à huit heures. - Le Musée très mal arrangé. L'ancien faisait plus d'effet. Les Rubens disséminés perdent beaucoup. Je ne leur ai toutefois jamais trouvé à ce degré cette supériorité qui écrase tout le reste. Saint François, que je n'estimais pas autant, a été mon favori cette fois, et j'ai beaucoup goûté aussi le Christ sur les genoux du Père éternel, qui doit être du même temps. Je lis dans le catalogue que le Saint François a été peint quand Rubens avait quarante ou quarante-deux ans.

La plupart des livres sur les arts sont faits par des gens qui ne sont pas artistes : de là tant de fausses notions et de jugements portés au hasard du caprice et de la prévention. Je crois fermement que tout homme qui a reçu une éducation libérale peut parler pertinemment d'un livre, mais non pas d'un ouvrage de peinture ou de sculpture.

Tu es mon ami et tu serais mon ami encore après des années de silence. Nous le serons, j'espère, jusqu'à ce que la mort de l'un de nous deux donne à l'autre de vifs et durables regrets sur la perte de son camarade durant le temps du collège, de son ami dévoué à travers les tempêtes qu'il nous faudra peut-être traverser. Va, sois en sûr ! Ton doute ne m'a point piqué, il prouve plus d'amitié de ta part. Ne vois qu'elle, que la plus franche amitié dans ma réponse.

[...] je rentrais d une petite partie où l on m avait grisé avec du vin nouveau. J étais un peu étourdi et la tête me tournait en lisant. Je fus un quart d heure à la decacheter et crus que je n'acheverais pas la première page, parce que les lignes me dansaient devant les yeux. [...] Ne crois cependant pas que je sois tous les jours à me rouler contre les murs. Cela ne m arrive que très rarement et quoi qu'on en dise, bien entendu, quand cela ne passe pas certaines bornes, on éprouve une sorte de bien-être, de contentement qui vous rend plus gai et meilleur. On rit toujours et de tout, et tous les chagrins du monde sont loin de vous.

Je t en supplie par l amitié que j ai pour toi, cherche, travaille de ton côté, retourne toi l esprit de mille manières pour me trouver le moyen de la voir, de lui parler, de lui écrire. Voilà de belles choses, d étranges folies. Que dirais je dans un an, dans un mois peut être si je voyais une misérable lettre comme celle-ci. Mais je suis jeune et... non je ne suis pas encore amoureux : mais c est à toi à décider si je dois le devenir ou non.

réponds moi au plus vite, sur le champ, cherche, médite. Songe que je suis sur les épines, j ai grand besoin que Cupidon jette sur moi un regard de compassion, car je me vois bien loin de mon but.

réponds moi au plus vite, sur le champ, cherche, médite. Songe que je suis sur les épines, j ai grand besoin que Cupidon jette sur moi un regard de compassion, car je me vois bien loin de mon but.

Nous ne possédons réellement rien ; tout nous traverse

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Eugène Delacroix

Lecteurs de Eugène Delacroix (92)Voir plus

Quiz

Voir plus

Ponts

"Sous le Pont Mirabeau coule la Seine Et nos amours Faut-il qu'il m'en souvienne La joie venait toujours après la peine..." Qui a écrit ce poème?

Paul Verlaine

Guillaume Apolinaire

10 questions

43 lecteurs ont répondu

Créer un quiz sur cet auteur43 lecteurs ont répondu