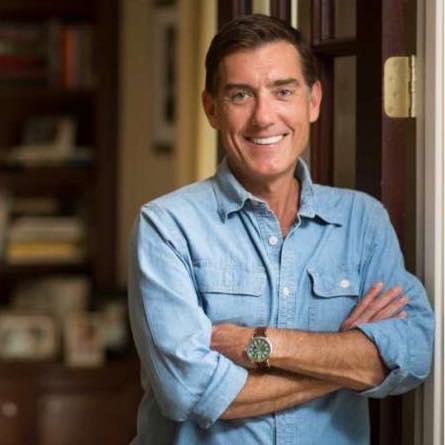

Nationalité : États-Unis

Né(e) à : Nouvelle Angleterre , 1962

Ajouter des informations

Né(e) à : Nouvelle Angleterre , 1962

Biographie :

Justin Cronin est un romancier américain de science-fiction et d'horreur.

Il a étudié à l'Université d'Harvard et à Iowa Writers’ Workshop.

Il débute sa carrière d'écrivain avec "Huit saisons" (Mary and O'Neil, 2001), un recueil de huit nouvelles sur l'histoire d'une famille. Le succès est au rendez-vous et le jeune écrivain est fait lauréat du prix Pen-Hemingway.

Justin Cronin revient avec l'ouvrage '"Quand revient l'été" (The Summer Guest, 2004), qui raconte le malheur d'une famille brisée par la Seconde Guerre mondiale et par celle du Vietnam.

"Le Passage" (The Passage), premier roman de la trilogie du même nom, est sorti au mois de juin 2010 et a fait l'objet de nombreuses critiques favorables. Les droits cinématographiques aurait été achetés par Fox 2000.

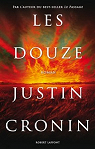

La suite, "Les douze" (The Twelve), est publié en 2012, suivi de "La Cité des miroirs" (The City of Mirrors) en 2016.

Il vit avec sa femme et ses enfants à Houston au Texas où il enseigne l'anglais à l'Université Rice.

son site : http://enterthepassage.com/

page Facebook : https://www.facebook.com/justincroninauthor/

Twitter : https://twitter.com/jccronin

+ Voir plusJustin Cronin est un romancier américain de science-fiction et d'horreur.

Il a étudié à l'Université d'Harvard et à Iowa Writers’ Workshop.

Il débute sa carrière d'écrivain avec "Huit saisons" (Mary and O'Neil, 2001), un recueil de huit nouvelles sur l'histoire d'une famille. Le succès est au rendez-vous et le jeune écrivain est fait lauréat du prix Pen-Hemingway.

Justin Cronin revient avec l'ouvrage '"Quand revient l'été" (The Summer Guest, 2004), qui raconte le malheur d'une famille brisée par la Seconde Guerre mondiale et par celle du Vietnam.

"Le Passage" (The Passage), premier roman de la trilogie du même nom, est sorti au mois de juin 2010 et a fait l'objet de nombreuses critiques favorables. Les droits cinématographiques aurait été achetés par Fox 2000.

La suite, "Les douze" (The Twelve), est publié en 2012, suivi de "La Cité des miroirs" (The City of Mirrors) en 2016.

Il vit avec sa femme et ses enfants à Houston au Texas où il enseigne l'anglais à l'Université Rice.

son site : http://enterthepassage.com/

page Facebook : https://www.facebook.com/justincroninauthor/

Twitter : https://twitter.com/jccronin

Ajouter des informations

étiquettes

Videos et interviews (11)

Voir plusAjouter une vidéo

Citations et extraits (160)

Voir plus

Ajouter une citation

Je l'ai regardé bien en face et jamais je n'oublierai ses yeux. C'étaient les yeux de quelqu'un qui sait qu'il pourrait aussi bien être mort. Quand vous avez ce regard-là, vous n'êtes ni jeune ni vieux, ni noir ni blanc, vous n'êtes même pas un homme ou une femme. Vous êtes au-delà de tout ça.

Maman était dans la chambre à coucher. Maman était dans la chambre à coucher, et elle ne bougeait pas. Maman était dans la chambre à coucher, qui était interdite. Maman était morte, tout à fait.

« Quand je serai partie, n'oublie pas de manger, parce que tu oublies parfois. Prends un bain tous les deux jours. Le lait est dans le frigo, tes céréales dans le placard, et la préparation pour hamburgers dans le congélateur. Pour les réchauffer, c'est une heure à 180 degrés, et n'oublie pas d'éteindre le four après. Sois mon grand garçon, Danny. Je t'aimerai toujours. Mais je ne peux plus avoir peur comme ça. Je t'embrasse. Maman. »

Elle avait laissé le mot sur la table de la cuisine, sous la salière et la poivrière. Danny aimait bien le sel, mais pas le poivre, ça le faisait éternuer. Dix jours avaient passé – Danny le savait parce qu'il barrait le chiffre sur le calendrier tous les matins –, et le mot était toujours là. Il ne savait pas quoi en faire. Et ça sentait horriblement mauvais dans la maison, comme si un raton laveur ou un opossum s'était fait écraser des tas de fois pendant des jours.

« Quand je serai partie, n'oublie pas de manger, parce que tu oublies parfois. Prends un bain tous les deux jours. Le lait est dans le frigo, tes céréales dans le placard, et la préparation pour hamburgers dans le congélateur. Pour les réchauffer, c'est une heure à 180 degrés, et n'oublie pas d'éteindre le four après. Sois mon grand garçon, Danny. Je t'aimerai toujours. Mais je ne peux plus avoir peur comme ça. Je t'embrasse. Maman. »

Elle avait laissé le mot sur la table de la cuisine, sous la salière et la poivrière. Danny aimait bien le sel, mais pas le poivre, ça le faisait éternuer. Dix jours avaient passé – Danny le savait parce qu'il barrait le chiffre sur le calendrier tous les matins –, et le mot était toujours là. Il ne savait pas quoi en faire. Et ça sentait horriblement mauvais dans la maison, comme si un raton laveur ou un opossum s'était fait écraser des tas de fois pendant des jours.

« Je suis désolée. Elle s'appelle Amy. Elle a six ans. »

Lacey l'avait longuement regardé. Pas les mots proprement dits, dont le sens était assez clair. Ce qu'elle regardait, c'était l'espace qui entourait les mots, toute une page de rien du tout. Trois minuscules phrases, voilà tout ce que cette petite fille avait au monde pour expliquer qui elle était, juste trois phrases et les pauvres bricoles qu'il y avait dans le sac. De toute sa vie, Lacey Antoinette Kudoto n'avait rien vu d'aussi triste. Elle n'avait même pas de larmes pour ça.

Lacey l'avait longuement regardé. Pas les mots proprement dits, dont le sens était assez clair. Ce qu'elle regardait, c'était l'espace qui entourait les mots, toute une page de rien du tout. Trois minuscules phrases, voilà tout ce que cette petite fille avait au monde pour expliquer qui elle était, juste trois phrases et les pauvres bricoles qu'il y avait dans le sac. De toute sa vie, Lacey Antoinette Kudoto n'avait rien vu d'aussi triste. Elle n'avait même pas de larmes pour ça.

Elle effectua toutes sortes de manipulations avec ses lunettes, choisissant la bonne paire dans l'entrelacs de cordons passés autour de son cou. Ayant trouvé celles qu'elle cherchait, elle les mit sur son visage boucané, brun comme un gland - sa tête avait quelque chose de légèrement ratatiné par rapport au reste de son corps, comme si les rabougrissements physiques du grand âge partaient du haut et descendaient -, le repéra visuellement et lui dédia un sourire édenté, l'air de venir seulement de se convaincre qu'il était bien celui qu'elle pensait. Elle portait, comme toujours, une robe ample, à encolure large, faite d'un patchwork de bouts de tissu recueillis sur on ne sait combien de frusques au fil des ans. Ce qui restait de ses cheveux formait un nid de blancheur vaporeuse qui semblait moins pousser sur son crâne que flotter autour, et ses joues étaient criblées de tavelures, ni des taches de rousseur ni des grains de beauté, mais quelque chose entre les deux.

Tout ce temps passé à étudier, à s'exercer, et il n'avait pas réussi à remarquer ce fait évident, que Pim venait de lui dévoiler en deux secondes, tout simplement : la langue des signes était celle de la franchise même. Dans sa rhétorique compacte, il restait peu d'espace pour éluder, pour les demi-vérités autoprotectrices que les gens échangeaient la plupart du temps.

— S'il vous plaît, écoutez-moi...

— Et qui c'est qui vous a désigné comme chef ? reprit Jamal, le doigt pointé vers lui. Tout ça parce que vous vous baladez avec un flingue de merde ?

— Je suis d'accord, intervint Wood. Je pense qu'on devrait voter.

C'était la première fois que Kittridge entendait sa voix.

— Voter sur quoi ? rétorqua Jamal.

Wood braqua sur lui un regard dur.

— Pour commencer, si on va ou non vous flanquer dehors.

— Va te faire foutre, espèce de sous-flic !

En un éclair, Wood fut debout. Avant que Kittridge ait eu le temps de réagir, il se jeta sur Jamal et lui fit une clé de cou par-derrière. Dans un méli-mélo de bras et de jambes, ils dégringolèrent à bas de la banquette. Tout le monde criait. Linda, cramponnée au bébé, essayait de reculer. Joe Robinson se joignit à la mêlée et tenta d'attraper Jamal par les jambes.

Un coup de feu retentit. Tout le monde se figea. Les regards se tournèrent vers l'arrière du bus où Mme Bellamy braquait un énorme pistolet vers le haut.

— Oh, putain, la vieille ! cracha Jamal. C'est quoi, ce bordel ?

— Jeune homme, je pense parler au nom de tout le monde en disant que je commence à en avoir marre de vos conneries. Vous êtes aussi terrorisé que nous tous. Vous devez des excuses à ces gens.

C'était complètement surréaliste, pensa Kittridge, partagé entre la peur rétrospective et l'envie de rire.

— D'accord, d'accord, bredouilla Jamal. Mais posez ce canon.

— Vous pouvez sûrement faire mieux que ça.

— Je suis désolé, d'accord ? Mais arrêtez d'agiter ce truc-là.

Elle réfléchit un instant, puis abaissa son pistolet.

— Je suppose qu'il faudra nous en contenter. Maintenant, l'idée de voter me plaît assez. Ce gentil monsieur, là, devant – je suis désolée, je n'entends plus très bien, comment avez-vous dit que vous vous appeliez ?

— Kittridge.

— M. Kittridge. Il me paraît très bien faire l'affaire, à moi. Je suis à fond pour le laisser diriger les opérations. Voyons, qui veut lever la main ?

Toutes se levèrent sauf celle de Jamal.

— Ce serait bien d'avoir l'unanimité, jeune homme.

— Bon sang, espèce de vieille peau, lança Jamal, le visage brûlant d'humiliation. Qu'est-ce que vous voulez encore que je fasse ?

— Quarante ans d'enseignement, croyez-moi, des gamins comme vous, j'en ai dressé plus d'un. Allez, allez, vous verrez comme vous vous sentirez mieux après.

Avec un regard de défaite, Jamal leva la main.

— C'est mieux.

Elle regarda à nouveau Kittridge.

— Nous pouvons y aller maintenant, monsieur Kittridge.

— Et qui c'est qui vous a désigné comme chef ? reprit Jamal, le doigt pointé vers lui. Tout ça parce que vous vous baladez avec un flingue de merde ?

— Je suis d'accord, intervint Wood. Je pense qu'on devrait voter.

C'était la première fois que Kittridge entendait sa voix.

— Voter sur quoi ? rétorqua Jamal.

Wood braqua sur lui un regard dur.

— Pour commencer, si on va ou non vous flanquer dehors.

— Va te faire foutre, espèce de sous-flic !

En un éclair, Wood fut debout. Avant que Kittridge ait eu le temps de réagir, il se jeta sur Jamal et lui fit une clé de cou par-derrière. Dans un méli-mélo de bras et de jambes, ils dégringolèrent à bas de la banquette. Tout le monde criait. Linda, cramponnée au bébé, essayait de reculer. Joe Robinson se joignit à la mêlée et tenta d'attraper Jamal par les jambes.

Un coup de feu retentit. Tout le monde se figea. Les regards se tournèrent vers l'arrière du bus où Mme Bellamy braquait un énorme pistolet vers le haut.

— Oh, putain, la vieille ! cracha Jamal. C'est quoi, ce bordel ?

— Jeune homme, je pense parler au nom de tout le monde en disant que je commence à en avoir marre de vos conneries. Vous êtes aussi terrorisé que nous tous. Vous devez des excuses à ces gens.

C'était complètement surréaliste, pensa Kittridge, partagé entre la peur rétrospective et l'envie de rire.

— D'accord, d'accord, bredouilla Jamal. Mais posez ce canon.

— Vous pouvez sûrement faire mieux que ça.

— Je suis désolé, d'accord ? Mais arrêtez d'agiter ce truc-là.

Elle réfléchit un instant, puis abaissa son pistolet.

— Je suppose qu'il faudra nous en contenter. Maintenant, l'idée de voter me plaît assez. Ce gentil monsieur, là, devant – je suis désolée, je n'entends plus très bien, comment avez-vous dit que vous vous appeliez ?

— Kittridge.

— M. Kittridge. Il me paraît très bien faire l'affaire, à moi. Je suis à fond pour le laisser diriger les opérations. Voyons, qui veut lever la main ?

Toutes se levèrent sauf celle de Jamal.

— Ce serait bien d'avoir l'unanimité, jeune homme.

— Bon sang, espèce de vieille peau, lança Jamal, le visage brûlant d'humiliation. Qu'est-ce que vous voulez encore que je fasse ?

— Quarante ans d'enseignement, croyez-moi, des gamins comme vous, j'en ai dressé plus d'un. Allez, allez, vous verrez comme vous vous sentirez mieux après.

Avec un regard de défaite, Jamal leva la main.

— C'est mieux.

Elle regarda à nouveau Kittridge.

— Nous pouvons y aller maintenant, monsieur Kittridge.

[...] Notre humanité commune doit être une lumière qui nous guide à travers ces temps de ténèbres.

Le capitaine Greer s'approcha de lui. C'était un grand bonhomme bien bâti, au front tellement plissé qu'on aurait dit un champ labouré. Il devait avoir une quarantaine d'années. Il portait une tenue camouflée marron et vert, serrée à la taille par un large ceinturon, aux poches gonflées de toutes sortes de choses. Il avait un bonnet de laine sur son crâne rasé. Comme les quinze hommes de son détachement, il s'était fait sur le visage des traînées de boue et de charbon de bois qui faisait ressortir le blanc de ses yeux avec une vivacité surprenante. On aurait dit des loups, des créatures de la forêt. Ils ressemblaient à la forêt elle-même. Une unité avancée ; ils étaient dans les bois depuis des semaines.

Des gosses jouaient dans la poussière, près des barbelés. Il les regarda pendant quelques minutes donner des coups de pied dans un ballon à moitié dégonflé. Le monde pouvait bien s'écrouler, les enfants seraient toujours des enfants ; ils avaient le pouvoir d'oublier tous leurs soucis en tapant dans un ballon.

Réfléchissez à l'espèce que l'on appelle « humaine ». Nous mentons, nous trichons, nous convoitons le bien d'autrui et nous le prenons ; nous nous faisons la guerre, et nous la faisons à la Terre aussi ; nous fauchons les vies par multitudes. Nous avons hypothéqué la planète et dilapidé le produit en futilités. Nous avons peut-être aimé, mais jamais assez bien. Nous ne nous sommes jamais vraiment connus. Nous avons oublié le monde ; à présent, c'est lui qui nous a oubliés. Combien d'années passeront avant que la nature jalouse reprenne possession de cet endroit ? Avant que ce soit comme si nous n'avions jamais existé ? Les bâtiments s'écrouleront. Les gratte-ciel s'effondreront. Les arbres s'élèveront, étendant leurs frondaisons. Les océans monteront, lavant tout ce qui restera.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Justin Cronin

Lecteurs de Justin Cronin (1812)Voir plus

Quiz

Voir plus

3000 façons de dire je t'aime

En quelle classe Chloé, Bastien et Neville ont-ils commencé le théâtre ?

En sixième

En cinquième

En quatrième

En troisième

10 questions

139 lecteurs ont répondu

Thème : 3000 façons de dire je t'aime de

Marie-Aude MurailCréer un quiz sur cet auteur139 lecteurs ont répondu