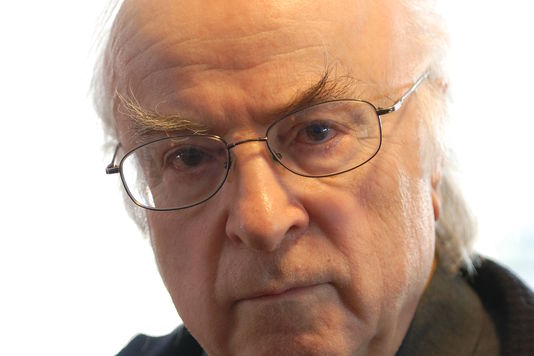

Nationalité : Roumanie

Né(e) à : Burdujeni, Bucovine , le 19/07/1936

Né(e) à : Burdujeni, Bucovine , le 19/07/1936

Biographie :

Norman Manea est un écrivain roumain vivant aux États-Unis depuis 1987.

Né dans une famille juive, Norman Manea est déporté en 1941 à l'âge de 5 ans dans un camp de concentration par le pouvoir fasciste en place en Roumanie. Il survit néanmoins, ainsi que ses parents. Après la guerre, il devient ingénieur hydraulicien, métier qu'il abandonne en 1974 pour se consacrer exclusivement à la littérature.

Il multiplie romans, nouvelles et essais dans lesquelles il critique de manière prudente le régime communiste de Ceausescu et l'antisémitisme latent de la société roumaine. En 1984, le pouvoir s'oppose à ce que lui soit remis le Prix de Littérature de l'Union des Écrivains Roumains. En 1986, son dernier livre publié en Roumanie, Plicul negru (L'enveloppe noire, non traduit en français) provoque une vive réaction de la censure. Manea est contraint de quitter le pays.

Il passe un an à Berlin-Ouest, avant de s'installer aux États-Unis. Il vit actuellement à New-York où il poursuit son œuvre d'écrivain tout en enseignant les Études Juives et la Littérature au Bard College dans l'État de New York.

+ Voir plusNorman Manea est un écrivain roumain vivant aux États-Unis depuis 1987.

Né dans une famille juive, Norman Manea est déporté en 1941 à l'âge de 5 ans dans un camp de concentration par le pouvoir fasciste en place en Roumanie. Il survit néanmoins, ainsi que ses parents. Après la guerre, il devient ingénieur hydraulicien, métier qu'il abandonne en 1974 pour se consacrer exclusivement à la littérature.

Il multiplie romans, nouvelles et essais dans lesquelles il critique de manière prudente le régime communiste de Ceausescu et l'antisémitisme latent de la société roumaine. En 1984, le pouvoir s'oppose à ce que lui soit remis le Prix de Littérature de l'Union des Écrivains Roumains. En 1986, son dernier livre publié en Roumanie, Plicul negru (L'enveloppe noire, non traduit en français) provoque une vive réaction de la censure. Manea est contraint de quitter le pays.

Il passe un an à Berlin-Ouest, avant de s'installer aux États-Unis. Il vit actuellement à New-York où il poursuit son œuvre d'écrivain tout en enseignant les Études Juives et la Littérature au Bard College dans l'État de New York.

Source : Wikipédia

Ajouter des informations

étiquettes

Videos et interviews (2)

Voir plusAjouter une vidéo

Citations et extraits (47)

Voir plus

Ajouter une citation

Hermann Hesse a raison de dire que les textes de Kafka ne sont ni religieux, ni métaphysiques, ni moraux , mais simplement poétiques.

(p. 250)

(p. 250)

Au commencement était le verbe nous disent les anciens. Pour moi, celui du commencement fut roumain. Le médecin et ceux qui avaient veillé sur ma difficile naissance parlaient le roumain. Chez moi, on parlait roumain, je passais la majeure partie de mon temps avec Maria, la jolie fille de paysans qui s’occupait de moi et m’adorait en roumain. Ce n’était, certes, pas la seule phonétique de mon environnement. Dans la Bucovine d’avant la dernière guerre mondiale, on parlait l’allemand, le yiddish, l’ukrainien, le polonais et un étrange mélange de slave, caractéristique des Ruthènes. La grande guerre fratricide entre le yiddish, la langue de l’exil, plébéienne, laïque, et l’hébreu sacré, élitiste, connut, ne l’oublions pas, son heure dramatique à la Conférence de Czernowitz en 1908, quand la victoire solennelle du yiddish (« les Juifs sont un seul peuple, leurs langues est le yiddish ») ne pouvait laisser augurer la suprématie spectaculaire et définitive que la création de l’État d’Israël allait assurer quatre décennies plus tard à la langue hébraïque. Lorsque mon grand-père demanda si j’avais des ongles, afin d’évaluer les chances du nouveau-né, je suppose qu’il le fit en yiddish, bien qu’il sût l’hébreu, parlât couramment le roumain, et que dans sa librairie on vendît essentiellement des livres roumains.

À 5 ans, déporté en Transnistrie avec toute la population juive de Bucovine, je ne connaissais que le roumain. Lors de mon premier exode au-delà du Dniestr, la langue roumaine subit l’exil en même temps que moi.

(p. 45, première page du texte « La langue exilée », 2002)

À 5 ans, déporté en Transnistrie avec toute la population juive de Bucovine, je ne connaissais que le roumain. Lors de mon premier exode au-delà du Dniestr, la langue roumaine subit l’exil en même temps que moi.

(p. 45, première page du texte « La langue exilée », 2002)

Je me rappelle encore avec quelle émotion le vieillard que j'étais à l'âge de neuf ans, de retour du camp, reçut au jour solennel de son anniversaire un recueil de contes roumains. En cet après-midi d'été 1945, dans le silence de la pièce, seul dans l'univers, je découvrais la langue fascinante, magnétique, miraculeuse, d'un conteur de génie.

(p. 9)

(p. 9)

L'amour, ils n'ont pu l'offrir ni le recevoir comme ils l'auraient voulu. Jetés sous la même ombre errante, au soir du départ, de l'exil ultime, lorsque le soleil et pas seulement le soleil décline, [Paul] Celan et [Benjamin] Fondane se sont rencontrés et ont, enfin, fraternisé avec les non-aimés de toujours, maintenant, à l’heure de cendre, dans l'ascension vers eux-mêmes.

(p. 132)

(p. 132)

J'ai rencontré chez [Giorgio] Bassani des dilemmes similaires aux miens. Dans un contexte italien, certes, et traités avec une simplicité sereine, plutôt classique. De ce point de vue, sans doute, je suis plus proche de Max Blecher et de Bruno Schulz voire de [Saul] Bellow…

[...]

Je ne suis pas plus proche de [Max] Blecher que de Bassani seulement parce que Roman la ville de Blecher, est plus proche de Burdujeni [quartier de Suceava où est né Norman Manea] ou de Bucarest que Ferrara. Je communique différemment avec Schulz, parce que la Galicie n'est pas très éloignée de la Bucovine, mais pas seulement pour cette raison là. Je suis probablement plus réceptif à l'œuvre de Camil Petrescu qu'à celle d' [Ilya] Ehrenburg ou d'Anna Seghers. Je me suis énormément intéressé à Musil, qui n'a rien de judaïque, et moins à [Lion] Feuchtwanger par exemple même si j'ai lu certains de ses livres avec plaisir.

(p. 57-58)

[...]

Je ne suis pas plus proche de [Max] Blecher que de Bassani seulement parce que Roman la ville de Blecher, est plus proche de Burdujeni [quartier de Suceava où est né Norman Manea] ou de Bucarest que Ferrara. Je communique différemment avec Schulz, parce que la Galicie n'est pas très éloignée de la Bucovine, mais pas seulement pour cette raison là. Je suis probablement plus réceptif à l'œuvre de Camil Petrescu qu'à celle d' [Ilya] Ehrenburg ou d'Anna Seghers. Je me suis énormément intéressé à Musil, qui n'a rien de judaïque, et moins à [Lion] Feuchtwanger par exemple même si j'ai lu certains de ses livres avec plaisir.

(p. 57-58)

- Il arrive que la farce précède la tragédie, non qu'elle lui succède, comme le croyait Marx.

Nulle part ailleurs [qu'en Roumanie] l’abîme entre les bons et les méchants, et même plus, entre ceux qui s’adonnent au Bien et ceux qui servent le Mal, ne paraît plus profond. Mais, ils coopèrent. Nulle part ailleurs la collaboration, l’ahurissante compatibilité entre les incompatibilités, ne paraît plus étrange, plus incompréhensible.

[…] le roman « L'Enveloppe noire » (1986) proposait une allégorie du quotidien socialiste avec de forts accents politiques, à une époque où la dictature encourageait l'écrivain « esthète » détaché de la réalité du moment.

(p. 49)

(p. 49)

Si Gertrude Stein avait raison de soutenir que « l'identité » nous lie à des groupes sociaux (religion, langue, ethnie, sexualité, culture, sports, etc.) tandis que « l'entité » est ce qui reste quand nous sommes seuls dans une chambre, alors le dialogue qui suit peut aussi être vu comme une introspection insistante, réalisée en différents lieux et à des périodes différentes, de la relation entre ces deux dimensions de la biographie et de la bibliographie de l'interviewé que j'ai accepté d'être.

(extrait de la préface à l'édition française rédigée en août 2013, p. 8)

(extrait de la préface à l'édition française rédigée en août 2013, p. 8)

- Il n'y a pas besoin d'amour, Gusti, répétait l'ami Koch. Il n'y a pas besoin d'amour, écoute-moi. Dans notre stupidité, c'est ça que nous attendons toujours. L'Amour. Etre aimé, elle est bien bonne ! Après des siècles de haine et d'errance, qu'on nous aime d'un coup. Aime ton prochain plus que toi-même ? Le prochain ! Hum ! oui, je comprends… mais même le prochain ne peut être aimé autant qu'on aime sa propre petite peau. Un mensonge. Jamais plus que soi ! Ce n'est pas possible. Et si c'est possible, c'est trop. Pourquoi nous aimer ? Sommes-nous meilleurs, plus beaux ? Parfaits ? Nous ne le sommes pas. Donc : qu'on nous laisse tranquilles. C'est tout, c'est tout ! Tu m'entends ? C'est tout ! Qu'on cesse de nous demander d'être meilleurs, plus beaux, parfaits. C'est tout ! Il n'y a pas besoin d'amour, Gusti.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Norman Manea

Lecteurs de Norman Manea (83)Voir plus

Quiz

Voir plus

fairy tail

qui est lucy ?

une mage

une sorcière

une constelassionniste

chai pas

32 questions

207 lecteurs ont répondu

Thèmes :

fairy tail

, quizz

, mangaCréer un quiz sur cet auteur207 lecteurs ont répondu