Critiques filtrées sur 3 étoiles

[Lu dans le cadre du Grand Prix des lectrices de Elle 2024]

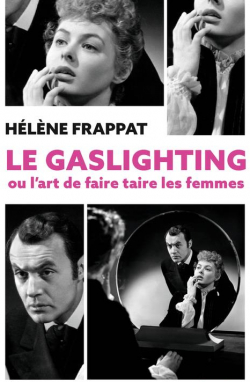

« le gaslighting désigne originellement une relation conjugale reposant sur la manipulation d'une femme par son époux. Il est devenu un mot-clé de la psychologie américaine, puis un outil critique du féminisme, avant récemment de définir un type de langage politique mensonger et la violence qui en découle » peut-on lire en quatrième de couverture. Hélène Frappat commence son essai sur le sujet par une longue introduction intitulée « La femme évaporée » (on appréciera le double sens de l'adjectif) qui présente l'origine du mot et de la notion de « gaslighting » popularisée par le film « Gaslight » (1944) de George Cukor, avec Ingrid Bergman et Charles Boyer, film lui-même inspiré d'une pièce de théâtre éponyme. C'est sans doute pour cette raison que la philosophe divise son essai à la première personne en quatre actes dans lesquels, en plus du personnage de Paula, malheureuse héroïne du film, on rencontrera successivement Alice, Hélène, Cassandre et Antigone. En fait, ce n'est pas si clair que le laisse penser la table des matières : les personnages se mêlent dans les différentes parties, voire se contredisent. Celle qui ne nous quittera pas, c'est Paula, cette pauvre jeune femme que son mari tente de rendre folle ! L'autrice nous refait le film dialogue par dialogue, presque image par image, et c'est long. Enfin, moi, j'ai trouvé ça long. Cela dit, je me suis parfois bien amusée. J'ai découvert, entre autres, que Aristote « postul[ait] la supériorité des sons graves et des voix basses sur les voix aiguës », ce qui n'est pas vraiment une surprise, mais qu'il justifiait les voix aiguës chez les hommes de bien curieuse manière. Chez les impuissants et les castrats, dit-il, « les testicules sont naturellement suspendus aux canaux spermatiques, et […] ces derniers sont suspendus à la veine qui part du coeur vers les cordes vocales. » J'avoue avoir eu une grande difficulté à me défaire de l'image qui a surgi dans ma tête en lisant cette explication… 😏 Passionnantes aussi et particulièrement révoltantes les explications sur la théorie sur les deux bouches de la femme (p. 107 et sq.), développée et expliquée par Ann Carson, très abondamment citée, comme beaucoup d'autres auteurs et autrices d'ailleurs, citations interminables parfois, quelques-unes reprises mot à mot pour en assurer l'explication dans des pages ou la quantité de guillemets finit par gêner la lecture. le chapitre qui m'a le plus intéressée est intitulé « Un art oratoire ». Il s'y trouve une note de plus d'une page sur le « en même temps » et la savoureuse explication d'un lapsus de l'actuelle présidente de l'Assemblée (p. 162-163). J'ai particulièrement apprécié aussi l'idée d'une ironie salvatrice employée comme une arme, mais là encore, la quantité de citations et les explications qui tournent en rond m'ont éloignée du sujet. Si j'osais, je dirais un livre qui fait « pschitt », malgré la qualité des références…

***

En cherchant des renseignements sur Charles Boyer dont le visage apparaît sur la couverture de le Gaslighting ou l'art de faire taire les femmes, j'ai lu que son accent français avait probablement servi d'inspiration à Chuck Jones pour créer Pepe le Pew… qui n'est pas un putois, mais une moufette (ou un sconse). Ce personnage de dessin animé a disparu des écrans en 2021 à cause de sa lubricité et parce qu'il conforte la culture du viol.

« le gaslighting désigne originellement une relation conjugale reposant sur la manipulation d'une femme par son époux. Il est devenu un mot-clé de la psychologie américaine, puis un outil critique du féminisme, avant récemment de définir un type de langage politique mensonger et la violence qui en découle » peut-on lire en quatrième de couverture. Hélène Frappat commence son essai sur le sujet par une longue introduction intitulée « La femme évaporée » (on appréciera le double sens de l'adjectif) qui présente l'origine du mot et de la notion de « gaslighting » popularisée par le film « Gaslight » (1944) de George Cukor, avec Ingrid Bergman et Charles Boyer, film lui-même inspiré d'une pièce de théâtre éponyme. C'est sans doute pour cette raison que la philosophe divise son essai à la première personne en quatre actes dans lesquels, en plus du personnage de Paula, malheureuse héroïne du film, on rencontrera successivement Alice, Hélène, Cassandre et Antigone. En fait, ce n'est pas si clair que le laisse penser la table des matières : les personnages se mêlent dans les différentes parties, voire se contredisent. Celle qui ne nous quittera pas, c'est Paula, cette pauvre jeune femme que son mari tente de rendre folle ! L'autrice nous refait le film dialogue par dialogue, presque image par image, et c'est long. Enfin, moi, j'ai trouvé ça long. Cela dit, je me suis parfois bien amusée. J'ai découvert, entre autres, que Aristote « postul[ait] la supériorité des sons graves et des voix basses sur les voix aiguës », ce qui n'est pas vraiment une surprise, mais qu'il justifiait les voix aiguës chez les hommes de bien curieuse manière. Chez les impuissants et les castrats, dit-il, « les testicules sont naturellement suspendus aux canaux spermatiques, et […] ces derniers sont suspendus à la veine qui part du coeur vers les cordes vocales. » J'avoue avoir eu une grande difficulté à me défaire de l'image qui a surgi dans ma tête en lisant cette explication… 😏 Passionnantes aussi et particulièrement révoltantes les explications sur la théorie sur les deux bouches de la femme (p. 107 et sq.), développée et expliquée par Ann Carson, très abondamment citée, comme beaucoup d'autres auteurs et autrices d'ailleurs, citations interminables parfois, quelques-unes reprises mot à mot pour en assurer l'explication dans des pages ou la quantité de guillemets finit par gêner la lecture. le chapitre qui m'a le plus intéressée est intitulé « Un art oratoire ». Il s'y trouve une note de plus d'une page sur le « en même temps » et la savoureuse explication d'un lapsus de l'actuelle présidente de l'Assemblée (p. 162-163). J'ai particulièrement apprécié aussi l'idée d'une ironie salvatrice employée comme une arme, mais là encore, la quantité de citations et les explications qui tournent en rond m'ont éloignée du sujet. Si j'osais, je dirais un livre qui fait « pschitt », malgré la qualité des références…

***

En cherchant des renseignements sur Charles Boyer dont le visage apparaît sur la couverture de le Gaslighting ou l'art de faire taire les femmes, j'ai lu que son accent français avait probablement servi d'inspiration à Chuck Jones pour créer Pepe le Pew… qui n'est pas un putois, mais une moufette (ou un sconse). Ce personnage de dessin animé a disparu des écrans en 2021 à cause de sa lubricité et parce qu'il conforte la culture du viol.

Pschitt !

Au travers de l'analyse du film Gaslight, Hélène Frappat défini le terme de gaslighting.

Cet essai aurait pu être passionnant. Hélène Frappat souhaite montrer comment la voix des femmes est minimisée voire ignorée dans les arts, plus précisément le cinéma. Son analyse se concentre sur le film Gaslight (connu chez nous sous le titre de Hantise) réalisé par George Cukor en 1944. Si les notions qu'aborde Hélène Frappat sont prenantes, le raisonnement souffre de plusieurs failles.

Le terme de gaslighting, servant initialement à nommer une emprise conjugale, est utilisé pour désigner divers phénomènes de manipulation. le négationnisme, les fake news, le populisme et la post-vérité découleraient du gaslighting. Ce terme se transforme en notion fourre-tout et ne veut plus rien dire au final.

De même, l'autrice tourne en rond dans son raisonnement. Elle décrit de nombreux passages du film et les met en lien avec diverses références. Outre la très désagréable sensation de répétition, certains liens semblent sortis de nulle part. Cela contribue à lasser le lecteur.

Enfin, la mise en forme laisse également à désirer. Les chapitres ne sont pas clairs et ne permettent pas au lecteur de se situer dans le livre. de plus, l'usage d'italiques toutes les deux phrases donne l'impression, à minima, que l'autrice se regarde écrire, ou au pire, que le lecteur est pris pour un idiot.

Bref, une matière excellente plombée par un mauvais raisonnement.

Lu dans le cadre du Grand Prix des Lectrices ELLE 2024.

Au travers de l'analyse du film Gaslight, Hélène Frappat défini le terme de gaslighting.

Cet essai aurait pu être passionnant. Hélène Frappat souhaite montrer comment la voix des femmes est minimisée voire ignorée dans les arts, plus précisément le cinéma. Son analyse se concentre sur le film Gaslight (connu chez nous sous le titre de Hantise) réalisé par George Cukor en 1944. Si les notions qu'aborde Hélène Frappat sont prenantes, le raisonnement souffre de plusieurs failles.

Le terme de gaslighting, servant initialement à nommer une emprise conjugale, est utilisé pour désigner divers phénomènes de manipulation. le négationnisme, les fake news, le populisme et la post-vérité découleraient du gaslighting. Ce terme se transforme en notion fourre-tout et ne veut plus rien dire au final.

De même, l'autrice tourne en rond dans son raisonnement. Elle décrit de nombreux passages du film et les met en lien avec diverses références. Outre la très désagréable sensation de répétition, certains liens semblent sortis de nulle part. Cela contribue à lasser le lecteur.

Enfin, la mise en forme laisse également à désirer. Les chapitres ne sont pas clairs et ne permettent pas au lecteur de se situer dans le livre. de plus, l'usage d'italiques toutes les deux phrases donne l'impression, à minima, que l'autrice se regarde écrire, ou au pire, que le lecteur est pris pour un idiot.

Bref, une matière excellente plombée par un mauvais raisonnement.

Lu dans le cadre du Grand Prix des Lectrices ELLE 2024.

Le point de départ d'Hélène Frappat est un film de George Cukor de 1944, "Gaslight" ("Hantise" en VF), où l'on voit la pauvre Ingrid Bergman se faire manipuler par son mari sadique, Charles Boyer. Afin de la faire douter de sa santé mentale et de grignoter progressivement son équilibre intérieur, il baisse progressivement la lumière au gaz de leur maison tout en niant le faire, ou bien il lui offre un bijou qu'il cache ensuite. le mot "gaslighting" est entré dans la langue anglaise à la suite de ce film. Il est actuellement à la mode, devenant même "mot de l'année" en 2022 pour le dictionnaire américain en ligne Merriam Webster.

Quand l'autrice, philosophe et cinéphile, Hélène Frappat s'en empare, elle définit ainsi le concept du "gaslighting": "manipulation psychologique d'une personne, généralement pendant une longue période, qui pousse la victime à remettre en cause la validité de ses propres pensées, de sa perception de la réalité, de ses souvenirs, et conduit généralement à un état de confusion, de perte de confiance et d'estime de soi, de doute de sa propre stabilité émotionnelle ou mentale, et à une dépendance envers son bourreau".

Puis elle étire le concept en se lançant dans ce qu'elle appelle une "enquête généalogique sur une structure sociale". le gaslighting s'appliquera donc à la ménagère étasunienne des années 50-60, aux femmes hystériques, dont Cassandre est la figure originelle, mais aussi à Donald Trump, grand gaslighter devant l'éternel, à la Shoah, aux totalitarismes... Elle distingue même un nouveau genre, les "gaslight movies", sortes de mises en scène du doute, dont Alfred Hitchcock est un excellent représentant.

Si la réflexion déclenchée par ce livre est intéressante, si le sujet de l'identité féminine confisquée ne l'est pas moins, la méthode employée m'a déplu. J'ai trouvé le style empâté par des procédés qui le freinent et l'alourdissent (incises, slashes et italiques trop nombreux, découpage en chapitres inutilement compliqué). de plus, les références et citations sont tellement nombreuses qu'elles rendent la lecture oppressante. Toute cette machinerie complexe ne dessert pourtant qu'une seule idée à laquelle on revient de manière obstinée alors qu'on l'a bien saisie, idée qui sert de couteau suisse pour comprendre l'ensemble des problèmes dont souffre la femme en particulier, et l'humanité en général : le gaslighting.

Une usine à gaz ?

On a l'impression que l'autrice s'éblouit elle-même dans le feu d'artifice d'intelligence qu'elle crée, ravie, en oubliant le lecteur. Un exemple : tout au long de son essai, elle va raconter avec délice le film de Cukor, séquence par séquence. Or, mettre des images en mots, ça ne marche pas, sauf peut-être pour celui qui raconte...

Cette lecture m'a donné l'impression d'avoir tourné en rond alors que j'aurais souhaité prendre de la hauteur. Un texte qui dénonce l'asservissement devrait rendre libre, non oppresser.

Alors pour celles et ceux qui s'intéressent à ce sujet passionnant, je préfère recommander de se dégager de la parole envahissante d'Hélène Frappat et de se plonger dans les oeuvres dont elle parle, soit :

- le film de Georges Cukor, "Gaslight"

- "Le Papier peint jaune" de Charlotte Perkins Gilman

- le fabuleux podcast sur l'hystérie ("Les Fantômes de l'hystérie. Histoire d'une parole confisquée" de Pauline Chanu, France Culture, LSD/La série documentaire).

Mieux vaut parfois laisser le sens cheminer sans forcer, en laissant agir l'éblouissement esthétique ou la puissance des témoignages...

Lu dans le cadre du Grand Prix des lectrices Elle 2024

Quand l'autrice, philosophe et cinéphile, Hélène Frappat s'en empare, elle définit ainsi le concept du "gaslighting": "manipulation psychologique d'une personne, généralement pendant une longue période, qui pousse la victime à remettre en cause la validité de ses propres pensées, de sa perception de la réalité, de ses souvenirs, et conduit généralement à un état de confusion, de perte de confiance et d'estime de soi, de doute de sa propre stabilité émotionnelle ou mentale, et à une dépendance envers son bourreau".

Puis elle étire le concept en se lançant dans ce qu'elle appelle une "enquête généalogique sur une structure sociale". le gaslighting s'appliquera donc à la ménagère étasunienne des années 50-60, aux femmes hystériques, dont Cassandre est la figure originelle, mais aussi à Donald Trump, grand gaslighter devant l'éternel, à la Shoah, aux totalitarismes... Elle distingue même un nouveau genre, les "gaslight movies", sortes de mises en scène du doute, dont Alfred Hitchcock est un excellent représentant.

Si la réflexion déclenchée par ce livre est intéressante, si le sujet de l'identité féminine confisquée ne l'est pas moins, la méthode employée m'a déplu. J'ai trouvé le style empâté par des procédés qui le freinent et l'alourdissent (incises, slashes et italiques trop nombreux, découpage en chapitres inutilement compliqué). de plus, les références et citations sont tellement nombreuses qu'elles rendent la lecture oppressante. Toute cette machinerie complexe ne dessert pourtant qu'une seule idée à laquelle on revient de manière obstinée alors qu'on l'a bien saisie, idée qui sert de couteau suisse pour comprendre l'ensemble des problèmes dont souffre la femme en particulier, et l'humanité en général : le gaslighting.

Une usine à gaz ?

On a l'impression que l'autrice s'éblouit elle-même dans le feu d'artifice d'intelligence qu'elle crée, ravie, en oubliant le lecteur. Un exemple : tout au long de son essai, elle va raconter avec délice le film de Cukor, séquence par séquence. Or, mettre des images en mots, ça ne marche pas, sauf peut-être pour celui qui raconte...

Cette lecture m'a donné l'impression d'avoir tourné en rond alors que j'aurais souhaité prendre de la hauteur. Un texte qui dénonce l'asservissement devrait rendre libre, non oppresser.

Alors pour celles et ceux qui s'intéressent à ce sujet passionnant, je préfère recommander de se dégager de la parole envahissante d'Hélène Frappat et de se plonger dans les oeuvres dont elle parle, soit :

- le film de Georges Cukor, "Gaslight"

- "Le Papier peint jaune" de Charlotte Perkins Gilman

- le fabuleux podcast sur l'hystérie ("Les Fantômes de l'hystérie. Histoire d'une parole confisquée" de Pauline Chanu, France Culture, LSD/La série documentaire).

Mieux vaut parfois laisser le sens cheminer sans forcer, en laissant agir l'éblouissement esthétique ou la puissance des témoignages...

Lu dans le cadre du Grand Prix des lectrices Elle 2024

Le "gaslighting": manipulation psychologique d'une personne, qui pousse la victime à remettre en cause la validité de ses propres pensées, de sa perception de la réalité, de ses souvenirs, et conduit généralement à un état de confusion, de perte de confiance et d'estime de soi …

Voilà, tout est dit, manipulation, emprise, relation toxique ! le sujet a déjà été vu et revu (notamment au cinéma), il est toujours utile d'en parler afin de faire avancer les choses sur ce point.

Cela dit, la construction de ce texte m'a un peu dérangée : slashes, italiques, découpage fastidieux, références et citations … trop, c'est trop ! Cela tourne en rond et ne permet pas de prendre de la hauteur. Et c'est bien dommage parce que le sujet mérite mieux.

Voilà, tout est dit, manipulation, emprise, relation toxique ! le sujet a déjà été vu et revu (notamment au cinéma), il est toujours utile d'en parler afin de faire avancer les choses sur ce point.

Cela dit, la construction de ce texte m'a un peu dérangée : slashes, italiques, découpage fastidieux, références et citations … trop, c'est trop ! Cela tourne en rond et ne permet pas de prendre de la hauteur. Et c'est bien dommage parce que le sujet mérite mieux.

Qu'est-ce que « le gaslighting » ? J'avoue que ce terme m'était inconnu jusqu'à ce jour. Dans son essai, Hélène Frappat, philosophe, féministe, nous en donne une définition très précise en s'appuyant sur le film « Gaslight » réalisé par George Cukor en 1944.

« manipulation psychologique d'une personne, généralement pendant une longue période, qui pousse la victime à remettre en cause la validité de ses propres pensées, de sa perception de la réalité, de ses souvenirs, et conduit en général à un état de confusion, de perte de confiance et d'estime de soi, de doute sur sa propre stabilité émotionnelle ou mentale, et à une dépendance envers son bourreau »

Lorsque j'ai reçu cet essai, j'étais très heureuse de pouvoir le lire, le sujet m'intéressant beaucoup. En se basant sur une référence cinématographique, l'approche de la philosophe, Hélène Frappat, était originale mais son procédé m'a quelque peu déçue. En utilisant de nombreuses citations, italiques, découpes de chapitres, références littéraires… l'autrice alourdit terriblement le contenu de son essai et le rend de ce fait moins accessible. Un début de lecture captivant qui se termine bien plombant. le sujet méritait un traitement plus appréciable.

http://www.mesecritsdunjour.com/archives/2024/02/20/40211184.html

Lien : http://www.mesecritsdunjour...

« manipulation psychologique d'une personne, généralement pendant une longue période, qui pousse la victime à remettre en cause la validité de ses propres pensées, de sa perception de la réalité, de ses souvenirs, et conduit en général à un état de confusion, de perte de confiance et d'estime de soi, de doute sur sa propre stabilité émotionnelle ou mentale, et à une dépendance envers son bourreau »

Lorsque j'ai reçu cet essai, j'étais très heureuse de pouvoir le lire, le sujet m'intéressant beaucoup. En se basant sur une référence cinématographique, l'approche de la philosophe, Hélène Frappat, était originale mais son procédé m'a quelque peu déçue. En utilisant de nombreuses citations, italiques, découpes de chapitres, références littéraires… l'autrice alourdit terriblement le contenu de son essai et le rend de ce fait moins accessible. Un début de lecture captivant qui se termine bien plombant. le sujet méritait un traitement plus appréciable.

http://www.mesecritsdunjour.com/archives/2024/02/20/40211184.html

Lien : http://www.mesecritsdunjour...

Le « Gaslighting », terme popularisé par le film de 1944 de George Cukor, désigne une forme de manipulation mentale où la victime est amenée à douter de sa propre réalité, souvent dans le cadre de son couple.

Hélène Frappat s'empare ici de ce concept pour le décortiquer dans « Le Gaslighting ou l'art de faire taire les femmes », un ouvrage qui s'aventure bien au-delà de l'intimité conjugale pour explorer son application dans les sphères politique et sociale.

À travers une approche mêlant cinématographie, philosophie et féminisme, elle propose une réflexion profonde sur le gaslighting comme arme de réduction au silence, particulièrement à l'encontre des femmes.

Bien que l'ouvrage brille par son originalité et l'étendue de ses références culturelles, j'ai été quelque peu freinée dans ma lecture par le foisonnement de citations, par le style de l'écriture qui m'a semblé alourdir la lecture. Je ne l'ai pas lu d'une traite loin de là, le reprenant entre deux-trois lectures.

Malgré cela, le travail demeure une invitation captivante à une prise de conscience, enrichie par une analyse détaillée du film de George Cukor. En définitive, « Le Gaslighting ou l'art de faire taire les femmes » se révèle être une lecture essentielle, même si plutôt exigeante, offrant des clés de compréhension cruciales sur une dynamique de pouvoir malheureusement toujours d'actualité.

Hélène Frappat s'empare ici de ce concept pour le décortiquer dans « Le Gaslighting ou l'art de faire taire les femmes », un ouvrage qui s'aventure bien au-delà de l'intimité conjugale pour explorer son application dans les sphères politique et sociale.

À travers une approche mêlant cinématographie, philosophie et féminisme, elle propose une réflexion profonde sur le gaslighting comme arme de réduction au silence, particulièrement à l'encontre des femmes.

Bien que l'ouvrage brille par son originalité et l'étendue de ses références culturelles, j'ai été quelque peu freinée dans ma lecture par le foisonnement de citations, par le style de l'écriture qui m'a semblé alourdir la lecture. Je ne l'ai pas lu d'une traite loin de là, le reprenant entre deux-trois lectures.

Malgré cela, le travail demeure une invitation captivante à une prise de conscience, enrichie par une analyse détaillée du film de George Cukor. En définitive, « Le Gaslighting ou l'art de faire taire les femmes » se révèle être une lecture essentielle, même si plutôt exigeante, offrant des clés de compréhension cruciales sur une dynamique de pouvoir malheureusement toujours d'actualité.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Autres livres de Hélène Frappat (13)

Voir plus

Quiz

Voir plus

Philo pour tous

Jostein Gaarder fut au hit-parade des écrits philosophiques rendus accessibles au plus grand nombre avec un livre paru en 1995. Lequel?

Les Mystères de la patience

Le Monde de Sophie

Maya

Vita brevis

10 questions

445 lecteurs ont répondu

Thèmes :

spiritualité

, philosophieCréer un quiz sur ce livre445 lecteurs ont répondu