Critiques de Roland Barthes (184)

Un livre de critique littéraire qui a marqué une génération d'universitaire, de concepteurs de programmes scolaires en français et a normalement fait rêver les étudiants. Je l'ai lu tard, j'avoue ne pas avoir tout compris, même si certaines analyses de romans sont intéressantes. Je pense qu'on doit être vacciné à Barthes pour le comprendre. En tout cas, la critique structuraliste, après avoir été portée aux nues, est en train de reculer et de perdre de son importance dans l'enseignement.

Dans cet essai Roland Barthes nous propose une analyse presque scientifique de l'écriture. Il étudie entre autre l'impact de l'Histoire sur celle-ci, l'importance et l'indépendance du style qui se construit sur le vécu de l'écrivain, l'emploi du passé simple et de la troisième personne du singulier dans le roman ...

Les nombreux exemples que propose Barthes pour illustrer son propos (la littérature Marxiste, Agatha Christie, Balzac ...) éclairent le texte et la dense réflexion qui l'habite. En effet, il convient de s'atteler à cet essai avec suffisamment de disponibilité d'esprit pour pouvoir en saisir toute l'essence. D'ailleurs, je pense honnêtement ne pas avoir tout saisi malgré mes nombreux griffonnages et prises de notes au hasard des marges au cours de ma lecture.

J'ai particulièrement apprécié le mépris de Barthes pour la métaphore que je qualifierais de "commerciale" au cours de la diatribe qu'il adresse au naturalisme ainsi que la nécessité d’appréhender le langage réel dans la littérature afin de rendre l'acte littéraire plus humain. Aussi, l'analyse de L'île mystérieuse de Jules Verne vers la fin de l'ouvrage m'a quelque peu enthousiasmée surtout que je viens de finir Vendredi ou les limbes du pacifique qui reprend les mêmes traits aventuriers. J'ai ainsi pu prolonger agréablement cette lecture.

Par ailleurs, dans les nouveaux essais critiques Barthes propose des analyses très intéressantes des Maximes de La Rochefoucault ou des œuvres de Proust ou Flaubert, Il n'est finalement pas si difficile de se confronter à ces pensées si on ne connait pas ces œuvres, ça a été le cas pour La vie de Rancé de Chateaubriand que je ne connaissais pas et dont j'ai trouvé l'analyse fort éminente.

J'ai retrouvé dans cette relecture le même plaisir que j'avais eu la première fois à m'y confronter. J'aime ce regard technique que propose Barthes sur l'écriture et ce qui la constitue. Il la fait exister, il en analyse les procédés, il la rend vivante ; pour moi, ce fut une très belle redécouverte et - finalement - la réminiscence de très bons souvenirs estudiantins.

Challenge "XXème siècle"

Lien : http://www.adeuxlignes.fr/?p..

Les nombreux exemples que propose Barthes pour illustrer son propos (la littérature Marxiste, Agatha Christie, Balzac ...) éclairent le texte et la dense réflexion qui l'habite. En effet, il convient de s'atteler à cet essai avec suffisamment de disponibilité d'esprit pour pouvoir en saisir toute l'essence. D'ailleurs, je pense honnêtement ne pas avoir tout saisi malgré mes nombreux griffonnages et prises de notes au hasard des marges au cours de ma lecture.

J'ai particulièrement apprécié le mépris de Barthes pour la métaphore que je qualifierais de "commerciale" au cours de la diatribe qu'il adresse au naturalisme ainsi que la nécessité d’appréhender le langage réel dans la littérature afin de rendre l'acte littéraire plus humain. Aussi, l'analyse de L'île mystérieuse de Jules Verne vers la fin de l'ouvrage m'a quelque peu enthousiasmée surtout que je viens de finir Vendredi ou les limbes du pacifique qui reprend les mêmes traits aventuriers. J'ai ainsi pu prolonger agréablement cette lecture.

Par ailleurs, dans les nouveaux essais critiques Barthes propose des analyses très intéressantes des Maximes de La Rochefoucault ou des œuvres de Proust ou Flaubert, Il n'est finalement pas si difficile de se confronter à ces pensées si on ne connait pas ces œuvres, ça a été le cas pour La vie de Rancé de Chateaubriand que je ne connaissais pas et dont j'ai trouvé l'analyse fort éminente.

J'ai retrouvé dans cette relecture le même plaisir que j'avais eu la première fois à m'y confronter. J'aime ce regard technique que propose Barthes sur l'écriture et ce qui la constitue. Il la fait exister, il en analyse les procédés, il la rend vivante ; pour moi, ce fut une très belle redécouverte et - finalement - la réminiscence de très bons souvenirs estudiantins.

Challenge "XXème siècle"

Lien : http://www.adeuxlignes.fr/?p..

“Cher collaborateur-collaboratrice,

Suite à vos réponses au survey concernant les open spaces de notre start-up, un meeting a réuni la senior management team et les décisions suivantes ont été prises : un espace de co-working va être créé et leadé par le département Marketing, un kicker en leasing va venir s’ajouter au coffee corner et, enfin, les freelance pourront participer aux team-buildings afin d’avoir les mêmes avantages de gamification que leurs N+1.

Jean Valjean

Chief Happiness Officer”

Même si ce fragment de texte de mon cru verse dans la caricature, la langue française continue d’être bousculée par la mondialisation. Un certain anglais est devenu une source intarissable de nouveaux mots qui s’injectent et modifient le français actuel. C’est ce que l’on appelle communément une langue vivante puisque, tel un corps, elle n’a de cesse de se muer en quelque-chose qui, à peine établi, fait déjà partie de son passé. Ces évolutions continues sont l’essence même d’une langue. Elle a besoin que des modifications langagières adviennent pour ne pas mourir. Tant qu’il y a du mouvement, c’est qu’il y a de la vie. Mais ne nous y méprenons pas, comme dans toute chose, la fin d’une langue est inéluctable.

Rassurez-vous, nous n’y sommes pas encore.

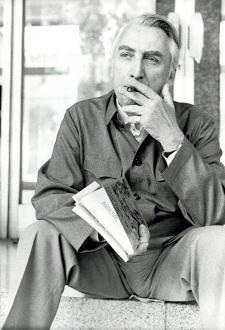

Roland Barthes, le célèbre sémiologue français, s’est fait connaître grâce à son premier livre, publié en 1953, Le degré zéro de l’écriture. Il retrace à sa façon l’Histoire de la langue française et la structure via une grille de lecture personnalisée qui a fait sa renommée. Sans doute aurait-il eu tant à dire sur le franglish. Je vous propose une courte analyse de ce classique controversé.

Tout d’abord il convient de préciser que ce premier livre de Roland Barthes dévoile une manière singulière (pour l’époque) d’expliciter la langue. On y découvre un style unique, un agencement de mots qui peut s’apparenter à un gloubi-boulga de paroles, une masturbation intellectuelle qui ne mène le lecteur nulle-part si ce n’est dans l’entre-soi des pensées de l’auteur. Il faut aller au-delà de ces considérations pour comprendre le point de vue de Roland Barthes et le faire résonner dans le bruit d’aujourd’hui.

Pour l’auteur français, la langue et le style sont deux modules différents au sein d’un même ensemble. La langue est un continuum qui traverse les siècles en gardant une unicité compréhensible par tout un chacun tandis que le style est une poussée créatrice qui est bien plus que la simple intention de l’auteur:

“Par exemple, Mérimée et Fénelon sont séparés par des phénomènes de langue et par des accidents de style ; et pourtant ils pratiquent un langage chargé d’une même intentionnalité, ils se réfèrent à une même idée de la forme et du fond, ils acceptent un même ordre de conventions, ils sont le lieu des mêmes réflexes techniques, ils emploient avec les mêmes gestes , à un siècle et demi de distance, un instrument identique, sans doute un peu modifié dans son aspect, nullement dans sa situation ni dans son usage: en bref, ils ont la même écriture.”

Roland Barthes pose des curseurs sur une ligne du temps qui remonte le cours de l’Histoire littéraire. On y (re)découvre que le roman est né dans la bourgeoisie, écrit par une certaine caste et à destination de cette même caste, que le passé simple a longtemps été le temps idéal du roman ou encore que le choix de la première ou troisième personne du singulier dans la rédaction d’un texte change fondamentalement ce dernier. De plus, le sémiologue français s’arrête plusieurs fois sur un fait qui me semble important, l’éclatement de la poésie classique par Victor Hugo:

« La distorsion que Hugo a tenté de faire subir à l’alexandrin, qui est le plus rationnel de tous les mètres, contient déjà tout l’avenir de la poésie moderne, puisqu’il s’agit d’anéantir une intention de rapports pour lui substituer une explosion de mots. »

Enfin, le degré zéro de l’écriture trouve sa signification avec l’exemple de l’Etranger de Camus. C’est-à-dire une écriture neutre et transparente dont le style est justement l’absence de style. C’est d’ailleurs cette neutralité qui sera le cœur atomique du travail de Barthes et ce premier essai est le fondement de sa pensée puisque ses autres œuvres, — Mythologies ou Fragments d’un discours amoureux par exemple — sont autant de textes qui mettent en relief sa façon très personnelle de penser le monde.

Lien : https://lespetitesanalyses.c..

Suite à vos réponses au survey concernant les open spaces de notre start-up, un meeting a réuni la senior management team et les décisions suivantes ont été prises : un espace de co-working va être créé et leadé par le département Marketing, un kicker en leasing va venir s’ajouter au coffee corner et, enfin, les freelance pourront participer aux team-buildings afin d’avoir les mêmes avantages de gamification que leurs N+1.

Jean Valjean

Chief Happiness Officer”

Même si ce fragment de texte de mon cru verse dans la caricature, la langue française continue d’être bousculée par la mondialisation. Un certain anglais est devenu une source intarissable de nouveaux mots qui s’injectent et modifient le français actuel. C’est ce que l’on appelle communément une langue vivante puisque, tel un corps, elle n’a de cesse de se muer en quelque-chose qui, à peine établi, fait déjà partie de son passé. Ces évolutions continues sont l’essence même d’une langue. Elle a besoin que des modifications langagières adviennent pour ne pas mourir. Tant qu’il y a du mouvement, c’est qu’il y a de la vie. Mais ne nous y méprenons pas, comme dans toute chose, la fin d’une langue est inéluctable.

Rassurez-vous, nous n’y sommes pas encore.

Roland Barthes, le célèbre sémiologue français, s’est fait connaître grâce à son premier livre, publié en 1953, Le degré zéro de l’écriture. Il retrace à sa façon l’Histoire de la langue française et la structure via une grille de lecture personnalisée qui a fait sa renommée. Sans doute aurait-il eu tant à dire sur le franglish. Je vous propose une courte analyse de ce classique controversé.

Tout d’abord il convient de préciser que ce premier livre de Roland Barthes dévoile une manière singulière (pour l’époque) d’expliciter la langue. On y découvre un style unique, un agencement de mots qui peut s’apparenter à un gloubi-boulga de paroles, une masturbation intellectuelle qui ne mène le lecteur nulle-part si ce n’est dans l’entre-soi des pensées de l’auteur. Il faut aller au-delà de ces considérations pour comprendre le point de vue de Roland Barthes et le faire résonner dans le bruit d’aujourd’hui.

Pour l’auteur français, la langue et le style sont deux modules différents au sein d’un même ensemble. La langue est un continuum qui traverse les siècles en gardant une unicité compréhensible par tout un chacun tandis que le style est une poussée créatrice qui est bien plus que la simple intention de l’auteur:

“Par exemple, Mérimée et Fénelon sont séparés par des phénomènes de langue et par des accidents de style ; et pourtant ils pratiquent un langage chargé d’une même intentionnalité, ils se réfèrent à une même idée de la forme et du fond, ils acceptent un même ordre de conventions, ils sont le lieu des mêmes réflexes techniques, ils emploient avec les mêmes gestes , à un siècle et demi de distance, un instrument identique, sans doute un peu modifié dans son aspect, nullement dans sa situation ni dans son usage: en bref, ils ont la même écriture.”

Roland Barthes pose des curseurs sur une ligne du temps qui remonte le cours de l’Histoire littéraire. On y (re)découvre que le roman est né dans la bourgeoisie, écrit par une certaine caste et à destination de cette même caste, que le passé simple a longtemps été le temps idéal du roman ou encore que le choix de la première ou troisième personne du singulier dans la rédaction d’un texte change fondamentalement ce dernier. De plus, le sémiologue français s’arrête plusieurs fois sur un fait qui me semble important, l’éclatement de la poésie classique par Victor Hugo:

« La distorsion que Hugo a tenté de faire subir à l’alexandrin, qui est le plus rationnel de tous les mètres, contient déjà tout l’avenir de la poésie moderne, puisqu’il s’agit d’anéantir une intention de rapports pour lui substituer une explosion de mots. »

Enfin, le degré zéro de l’écriture trouve sa signification avec l’exemple de l’Etranger de Camus. C’est-à-dire une écriture neutre et transparente dont le style est justement l’absence de style. C’est d’ailleurs cette neutralité qui sera le cœur atomique du travail de Barthes et ce premier essai est le fondement de sa pensée puisque ses autres œuvres, — Mythologies ou Fragments d’un discours amoureux par exemple — sont autant de textes qui mettent en relief sa façon très personnelle de penser le monde.

Lien : https://lespetitesanalyses.c..

Le problème qui se pose à l'écrivain est qu'il doit utiliser utiliser ce qui lui préexiste, le langage et les mots, qui ont déjà leur tradition, pour écrire le surgissement de l'au-delà du langage qui est l'expérience humaine. Sitôt les mots assemblés et parcourus, ils se referment et l'écrit qui avait libéré l'être et le langage, se stabilise et se fige de nouveau dans un ordre qui participe à son tour à la progression de la tradition. On a beau vouloir transmettre, comme le veut l'intellectuel, celui qui prétend parler pour les autres, une intention dans l'écriture et tenter de faire de l'écriture un acte, la communication d'un contenu, on échouera à faire de la littérature, on ne produira qu'une écriture close et idéologique, formée à partir de mots devenus valeurs et jugements, que l'on assène comme des objets en bloc ; une écriture sans portée ni profondeur, une écriture sans vie ou déjà morte produite par un scripteur plutôt qu'un écrivain. (Et Paf pour Sartre).

Avant le travail des grammairiens du XVIIème siècle, l'écriture, dont l'outil n'est ni uniformisé ni épuré, peine à se stabiliser. Le pouvoir monarchique en imposant l'ordre, impose aussi l'unité de la langue et l'intention de l'écriture. On écrit alors pour être "clair" et la clarté est cette intention d'harmonie, cette atonie de l'écriture policière de l'intellectuel qui parle pour ne rien dire sinon "faire joli". La poétique classique est donc exempte d'acteurs humains et d'expériences humaines. Le passé simple et la troisième personne du singulier (le "il") l'aident beaucoup en cela en retirant au verbe sa puissance d'action pour n'en retenir que la valeur grammaticale et au personnage sa profondeur intérieur au profit de son apparence superficielle de figurant ; le passé simple et la troisième personne rendent la narration causale, lointaine et sans sujet ; le Roman s'écrit comme l'Histoire et l'écriture, écrite par la "bourgeoisie" se dit alors "Belles lettres".

La Révolution n'y change rien car elle maintient l'autorité intellectuelle de la bourgeoisie. Ce n'est qu'après 1848, quand elle prend le pouvoir, que l'écriture change. La bourgeoisie se rend compte que sa place ne peut plus se rapporter, sans mensonge, aussi "proprement" qu'auparavant maintenant qu'elle est à l'oeuvre. Flaubert pose les conventions de la littérature qui se cherche une nouvelle légitimité, cette "littérature artisanale" qui implique de grands efforts pour "trouver un style". Zola, Daudet et Maupassant suivent médiocrement en insistant lourdement sur les effets pour montrer ostensiblement que "c'est bien écrit" - et la littérature réaliste est paradoxalement surtout artificielle. Vient alors la grande écriture traditionnelle (Gide, Valéry, Montherland, Breton), mais aussi les premières tentatives de disloquer l'écriture : Mallarmé par l'"agraphie", Camus et l'"écriture blanche" ou absente, Queneau et l'écriture "orale", sans style. Proust, lui s'accapare la littérature et fait éclater le "il" en imposant le "je".

Mais la dislocation de la littérature, c'est encore un style littéraire et l'écriture trahit son aporie profonde de ne savoir que se recombiner pour se maintenir vivante ; l'écrivain est à la recherche depuis de l'"utopie du langage", cette langue qui disparaîtrait sous l'expérience, qui saurait dire sans dire et faire surgir par soi-même cet au-delà de la littérature qu'est l'expérience humaine. Ce faisant, l'essai revient à sa thèse initiale dans une boucle qui insiste sur le fait que l'écriture n'a d'autre avenir que de se recommencer toujours en restant au seuil de cette utopie, seul moyen de maintenir vivante la recherche de l'au-delà du langage, de même que tout le projet de La recherche qui n'est qu'une introduction à l'écriture, mais pas encore, pour le personnage, projet littéraire ; la condition de la littérature est toujours de rester en deça du dire et de se consumer pour exister. Forme et fond se rejoignent car la forme de l'écrit n'a d'autre objet que de révéler le fond de l'existence.

Il est à noter que le mot "bourgeoisie" ressemble fortement à ce que dit Barthes de ces mots-valeurs dénoncés chez le scripteur-intellectuel et que rapporter l'expérience humaine ne se fait pas nécessairement sans engagement d'écriture : rien n'empêche l'écrivain.e de rester en surface et de s'exonérer de puiser au fond de lui ou d'elle pour révéler la "vérité" d'une existence. L'écriture peut alors être engagement sans être acte ; engagement d'un être biologique qui mène avec investissement sa recherche de se raconter dans son époque pour rapporter une vérité existentielle contemporaine. L'écriture ne serait pas alors nécessairement désinvestissement total de la "réalité" sans pour autant n'être qu'intention consciente de provoquer un effet. Par ailleurs en prétendant que le chef d'oeuvre littéraire est désormais impossible sous prétexte que l'époque des "belles lettres" est terminée et que le langage résorbé sur lui-même n'est qu'un éternel recommencement, Barthes semble ne pas tenir compte du fait qu'il existe un monde, ce qu'il prétend pourtant, en dehors des mots, et que le chef d'oeuvre, puisqu'il est écriture qui se nourrit de l'expérience existentielle, peut très bien s'inspirer des néologismes apportés par les expériences de vie sociales contemporaines, ne serait-ce que du fait des évolutions technologiques. L'isolement de la littérature ne se fait que par oubli de l'expérience humaine et le structuralisme pourrait être cet oubli... C'est que peut-être notre époque aurait besoin de retrouver le passé simple et le "il", non pas pour figer la littérature, mais permettre aux lecteurs et lectrices de retrouver le sens objectivé de leur existence au milieu du désordre ambiant, existence dont la littérature a fortement contribué depuis Proust à rendre consciente l'individualité. Le retour du passé simple et du "il" paraîtrait alors un moyen de retrouver un sens du "social", ou du "communautaire", celui qui s'est manifesté en littérature au XIXème siècle, précisément à un moment de grands changements politiques et sociaux et que nous pourrions avoir retrouvé depuis une trentaine d'années après une seconde partie de siècle occupé à se débarrasser des systèmes politiques nationaux. Hypothèse...

Avant le travail des grammairiens du XVIIème siècle, l'écriture, dont l'outil n'est ni uniformisé ni épuré, peine à se stabiliser. Le pouvoir monarchique en imposant l'ordre, impose aussi l'unité de la langue et l'intention de l'écriture. On écrit alors pour être "clair" et la clarté est cette intention d'harmonie, cette atonie de l'écriture policière de l'intellectuel qui parle pour ne rien dire sinon "faire joli". La poétique classique est donc exempte d'acteurs humains et d'expériences humaines. Le passé simple et la troisième personne du singulier (le "il") l'aident beaucoup en cela en retirant au verbe sa puissance d'action pour n'en retenir que la valeur grammaticale et au personnage sa profondeur intérieur au profit de son apparence superficielle de figurant ; le passé simple et la troisième personne rendent la narration causale, lointaine et sans sujet ; le Roman s'écrit comme l'Histoire et l'écriture, écrite par la "bourgeoisie" se dit alors "Belles lettres".

La Révolution n'y change rien car elle maintient l'autorité intellectuelle de la bourgeoisie. Ce n'est qu'après 1848, quand elle prend le pouvoir, que l'écriture change. La bourgeoisie se rend compte que sa place ne peut plus se rapporter, sans mensonge, aussi "proprement" qu'auparavant maintenant qu'elle est à l'oeuvre. Flaubert pose les conventions de la littérature qui se cherche une nouvelle légitimité, cette "littérature artisanale" qui implique de grands efforts pour "trouver un style". Zola, Daudet et Maupassant suivent médiocrement en insistant lourdement sur les effets pour montrer ostensiblement que "c'est bien écrit" - et la littérature réaliste est paradoxalement surtout artificielle. Vient alors la grande écriture traditionnelle (Gide, Valéry, Montherland, Breton), mais aussi les premières tentatives de disloquer l'écriture : Mallarmé par l'"agraphie", Camus et l'"écriture blanche" ou absente, Queneau et l'écriture "orale", sans style. Proust, lui s'accapare la littérature et fait éclater le "il" en imposant le "je".

Mais la dislocation de la littérature, c'est encore un style littéraire et l'écriture trahit son aporie profonde de ne savoir que se recombiner pour se maintenir vivante ; l'écrivain est à la recherche depuis de l'"utopie du langage", cette langue qui disparaîtrait sous l'expérience, qui saurait dire sans dire et faire surgir par soi-même cet au-delà de la littérature qu'est l'expérience humaine. Ce faisant, l'essai revient à sa thèse initiale dans une boucle qui insiste sur le fait que l'écriture n'a d'autre avenir que de se recommencer toujours en restant au seuil de cette utopie, seul moyen de maintenir vivante la recherche de l'au-delà du langage, de même que tout le projet de La recherche qui n'est qu'une introduction à l'écriture, mais pas encore, pour le personnage, projet littéraire ; la condition de la littérature est toujours de rester en deça du dire et de se consumer pour exister. Forme et fond se rejoignent car la forme de l'écrit n'a d'autre objet que de révéler le fond de l'existence.

Il est à noter que le mot "bourgeoisie" ressemble fortement à ce que dit Barthes de ces mots-valeurs dénoncés chez le scripteur-intellectuel et que rapporter l'expérience humaine ne se fait pas nécessairement sans engagement d'écriture : rien n'empêche l'écrivain.e de rester en surface et de s'exonérer de puiser au fond de lui ou d'elle pour révéler la "vérité" d'une existence. L'écriture peut alors être engagement sans être acte ; engagement d'un être biologique qui mène avec investissement sa recherche de se raconter dans son époque pour rapporter une vérité existentielle contemporaine. L'écriture ne serait pas alors nécessairement désinvestissement total de la "réalité" sans pour autant n'être qu'intention consciente de provoquer un effet. Par ailleurs en prétendant que le chef d'oeuvre littéraire est désormais impossible sous prétexte que l'époque des "belles lettres" est terminée et que le langage résorbé sur lui-même n'est qu'un éternel recommencement, Barthes semble ne pas tenir compte du fait qu'il existe un monde, ce qu'il prétend pourtant, en dehors des mots, et que le chef d'oeuvre, puisqu'il est écriture qui se nourrit de l'expérience existentielle, peut très bien s'inspirer des néologismes apportés par les expériences de vie sociales contemporaines, ne serait-ce que du fait des évolutions technologiques. L'isolement de la littérature ne se fait que par oubli de l'expérience humaine et le structuralisme pourrait être cet oubli... C'est que peut-être notre époque aurait besoin de retrouver le passé simple et le "il", non pas pour figer la littérature, mais permettre aux lecteurs et lectrices de retrouver le sens objectivé de leur existence au milieu du désordre ambiant, existence dont la littérature a fortement contribué depuis Proust à rendre consciente l'individualité. Le retour du passé simple et du "il" paraîtrait alors un moyen de retrouver un sens du "social", ou du "communautaire", celui qui s'est manifesté en littérature au XIXème siècle, précisément à un moment de grands changements politiques et sociaux et que nous pourrions avoir retrouvé depuis une trentaine d'années après une seconde partie de siècle occupé à se débarrasser des systèmes politiques nationaux. Hypothèse...

Georges Bataille a une place particulière auprès de mes auteurs fétiches. Souvent décrié et mis à mal, la plupart des bien-pensants le considèrent comme un pornographe... Eh bien il n'en est rien !

Bien sûr ses textes ont une dimension érotique assez particulière. Cependant, dans le gros orteil l’accent est mis sur l'explication entre le matérialisme et l'idéalisme. En faisant fi des clichés sur ces deux courants, Georges Bataille prend l'exemple du Gros Orteil que l'on cache à cause de sa laideur pour se tourner vers le ciel pur de l'azur...

Une lecture intéressante, riche en enseignement. A mettre entre les mains des passionnés de philosophie (tout comme entres celles de ceux qui la jugent inintéressante ^^).

Bien sûr ses textes ont une dimension érotique assez particulière. Cependant, dans le gros orteil l’accent est mis sur l'explication entre le matérialisme et l'idéalisme. En faisant fi des clichés sur ces deux courants, Georges Bataille prend l'exemple du Gros Orteil que l'on cache à cause de sa laideur pour se tourner vers le ciel pur de l'azur...

Une lecture intéressante, riche en enseignement. A mettre entre les mains des passionnés de philosophie (tout comme entres celles de ceux qui la jugent inintéressante ^^).

Un essai remarquable sur le plaisir et la jouissance du texte. Un essai qui nous ouvre les yeux sur l'appréhension du texte comme corps. C'est ainsi la matérialité du texte qui est ici approchée, jusqu'à sa sensualité :

"Qu'est-ce que la signifiance ? C'est le sens en ce qu'il est produit

sensuellement".

Sensualité, jouissance du texte, plaisir plus que désir....Plaisir supérieur au désir au yeux de l'auteur, en ce sens que "le Désir aurait une dignité épistémique, le Plaisir non".

Barthes ravit le lecteur jusqu'à la possibilité d'une caresse des mots qui pousse à une sorte de contemplation. Comme un poème, ce texte non seulement pousse à la réflexion mais à l'abandon au rêve... Ce texte est émotion.

En conclusion, et cette idée parcourt implicitement tout le livre, Barthes place le lecteur au cœur d'un paradoxe en l'obligeant à penser l'écriture vocale, ou écriture à haute voix. Comment en avoir une idée ? Qu'est-ce qu'une écriture hors du silence des mots ?

"Il suffit en effet que le cinéma prenne de très près le son de la parole (c'est en somme la définition généralisée du "grain" de l'écriture) et fasse entendre dans leur matérialité, dans leur sensualité, le souffle, la rocaille, la pulpe des lèvres, toute une présence du museau humain (que la voix, que l'écriture soient fraîches, souples, lubrifiées, finement granuleuses et vibrantes comme le museau d'un animal), pour qu'il réussisse à déporter le signifié très loin et à jeter, pour ainsi dire, le corps anonyme de l'acteur dans mon oreille : ça granule, ça grésille, ça caresse, ça râpe, ça coupe, ça jouit." (phrase finale).

Dépasser le signifié, la représentation, afin que le lecteur puisse se laisser porter par une voix qui peut l'émouvoir... jusqu'au point le plus haut.

"Qu'est-ce que la signifiance ? C'est le sens en ce qu'il est produit

sensuellement".

Sensualité, jouissance du texte, plaisir plus que désir....Plaisir supérieur au désir au yeux de l'auteur, en ce sens que "le Désir aurait une dignité épistémique, le Plaisir non".

Barthes ravit le lecteur jusqu'à la possibilité d'une caresse des mots qui pousse à une sorte de contemplation. Comme un poème, ce texte non seulement pousse à la réflexion mais à l'abandon au rêve... Ce texte est émotion.

En conclusion, et cette idée parcourt implicitement tout le livre, Barthes place le lecteur au cœur d'un paradoxe en l'obligeant à penser l'écriture vocale, ou écriture à haute voix. Comment en avoir une idée ? Qu'est-ce qu'une écriture hors du silence des mots ?

"Il suffit en effet que le cinéma prenne de très près le son de la parole (c'est en somme la définition généralisée du "grain" de l'écriture) et fasse entendre dans leur matérialité, dans leur sensualité, le souffle, la rocaille, la pulpe des lèvres, toute une présence du museau humain (que la voix, que l'écriture soient fraîches, souples, lubrifiées, finement granuleuses et vibrantes comme le museau d'un animal), pour qu'il réussisse à déporter le signifié très loin et à jeter, pour ainsi dire, le corps anonyme de l'acteur dans mon oreille : ça granule, ça grésille, ça caresse, ça râpe, ça coupe, ça jouit." (phrase finale).

Dépasser le signifié, la représentation, afin que le lecteur puisse se laisser porter par une voix qui peut l'émouvoir... jusqu'au point le plus haut.

Plaisir du texte et subversion chez Roland Barthes :

Lien : http://didier-moulinier.over..

Lien : http://didier-moulinier.over..

Que jouissons-nous du texte ? Cette question ,il faut la poser ,ne serait-ce que pour une raison tactique :il faut affirmer le plaisir du texte contre les indifférences de la science et le puritanisme de l 'analyse idéologique ;il faut affirmer la jouissance du texte contre l 'aplatissement de la littérature à son simple agrément .

Comment poser cette question ? IL se trouve que le propre de la jouissance ,c 'est de ne pouvoir être dite .IL a donc fallu s ' en remettre à une succession inordonnée

de fragments : facettes ,touches , bulles , phylactères d 'un dessin invisible :simple mise en scène de la question , rejeton hors-science de l 'analyse textuelle .

Comment poser cette question ? IL se trouve que le propre de la jouissance ,c 'est de ne pouvoir être dite .IL a donc fallu s ' en remettre à une succession inordonnée

de fragments : facettes ,touches , bulles , phylactères d 'un dessin invisible :simple mise en scène de la question , rejeton hors-science de l 'analyse textuelle .

En tant que philosophe et sémiologue, Roland Barthes (1915-1980) a joui d'une grande notoriété parmi les intellectuels français. Moi, je ne suis pas du tout familier de sa pensée. Je n'étais donc pas préparé à la lecture de ce texte court et… difficile. L'auteur aligne ses idées sur un sujet intéressant, mais d'une manière que je trouve elliptique et mal ordonnée. Certes, je comprends les mots importants (qui sont imprimés en italique, mais est-ce nécessaire ?), et pourtant je n'ai pas compris l'enchaînement des idées. En fait, je suis assez primaire: je considère que ce qui se conçoit bien devrait s'énoncer clairement; l'idéal du pédagogue est de se faire comprendre par tout le monde, même par des imbéciles. Ce n'est vraiment pas le cas ici. Donc je suis passé tout à fait à côté ! Les quelques passages que j'ai compris (… ou que j'ai cru comprendre, au moins partiellement), je les mets en citation sur Babelio. Je ne peux rien faire de plus.

Barthes est un incontournable pour qui étudie en littérature. Ces réflexions sur le plaisir de la lecture font du sens et ces théories sont indispensables, il aurait juste été intéressant d'avoir un peu plus de plaisir à le lire!

La métaphore implicite, filée tout du long, se situe entre le texte et le sexe. Elle s’explicite page 30 : « Le texte a une forme humaine, c’est une figure, un anagramme du corps ? Oui, mais de notre corps érotique » (sic).

Il en résulte une tentative de définition et de distinction entre plaisir et jouissance. Ce sont selon Roland Barthes des « forces parallèles » dont l’incommunicabilité se joue entre « contentement » et « évanouissement » (p 33), entre « précarité » et « précocité » (p 83), entre « culturel » et « inculturel » (sic, p 99)…

Plus sur http://anne.vacquant.free.fr/av/index.php/2021/02/24/roland-barthes-le-plaisir-du-texte/

Il en résulte une tentative de définition et de distinction entre plaisir et jouissance. Ce sont selon Roland Barthes des « forces parallèles » dont l’incommunicabilité se joue entre « contentement » et « évanouissement » (p 33), entre « précarité » et « précocité » (p 83), entre « culturel » et « inculturel » (sic, p 99)…

Plus sur http://anne.vacquant.free.fr/av/index.php/2021/02/24/roland-barthes-le-plaisir-du-texte/

Je n'ai rien compris !

C'est un essai littéraire ou un long poème en ancien français du 11e siècle ?

Roland Barthes parle de plusieurs sujets intéressants, mais complexes. Et le fait que j'ai l'impression qu'il parle une langue étrangère à la mienne ne m'aide pas à comprendre.

Alors je sais que le problème vient sûrement de moi, que je n'ai pas assez de culture pour comprendre les références ou de vocabulaire pour tout saisir, mais c'est quand même extrêmement frustrant d'avoir l'impression d'être illettré en lisant ma propre langue.

Surtout que l'édition que j'ai ne comporte quasiment aucune note pour guider le lecteur.

En fait, je ne sais pas si Barthes parle un français vieilli parce que... ben parce que le livre est un peu vieux quand même (et encore j'ai lu des livres plus anciens mais plus compréhensibles)... ou s'il ne fait juste aucun effort pour être compris par le plus grand nombre, et qu'il part du principe que ce ne sont que les gros littéraires qui le lisent.

Je vais faire des recherches de mon côté pour comprendre ce que j'ai lu (bon j'abuse un peu, j'ai compris quelques phrases quand même) et je reviendrai peut-être sur ma critique pour donner une meilleure note à ce bouquin.

Mise à jour : bon... Je crois avoir compris, mais ça reste très peu évident à lire. C'est un essai, pas un roman. Pour moi, il n'y avait pas besoin d'être aussi "poétique". Écrire simplement pour les lecteurs aurait été un meilleur choix.

C'est un essai littéraire ou un long poème en ancien français du 11e siècle ?

Roland Barthes parle de plusieurs sujets intéressants, mais complexes. Et le fait que j'ai l'impression qu'il parle une langue étrangère à la mienne ne m'aide pas à comprendre.

Alors je sais que le problème vient sûrement de moi, que je n'ai pas assez de culture pour comprendre les références ou de vocabulaire pour tout saisir, mais c'est quand même extrêmement frustrant d'avoir l'impression d'être illettré en lisant ma propre langue.

Surtout que l'édition que j'ai ne comporte quasiment aucune note pour guider le lecteur.

En fait, je ne sais pas si Barthes parle un français vieilli parce que... ben parce que le livre est un peu vieux quand même (et encore j'ai lu des livres plus anciens mais plus compréhensibles)... ou s'il ne fait juste aucun effort pour être compris par le plus grand nombre, et qu'il part du principe que ce ne sont que les gros littéraires qui le lisent.

Je vais faire des recherches de mon côté pour comprendre ce que j'ai lu (bon j'abuse un peu, j'ai compris quelques phrases quand même) et je reviendrai peut-être sur ma critique pour donner une meilleure note à ce bouquin.

Mise à jour : bon... Je crois avoir compris, mais ça reste très peu évident à lire. C'est un essai, pas un roman. Pour moi, il n'y avait pas besoin d'être aussi "poétique". Écrire simplement pour les lecteurs aurait été un meilleur choix.

Un essai que j'ai dû lire dans le cadre de mon cours de littérature française qui s'attarde notamment sur les théoricien·ne·s de la lecture. Ne connaissant pas Barthes avant cela et ne l'ayant pas étudié pour le moment, mon avis sera probablement plus simpliste qu'il pourrait l'être une fois que l'auteur aura été étudié en cours.

Je n'avais aucun à-priori sur Roland Barthes et je dois bien avouer que j'ai trouvé cet essai relativement complexe dans l'ensemble, n'en retenant que peu de choses. L'auteur distingue deux plaisirs dans le texte : le texte de plaisir - direct et attendu - et le texte de jouissance - celui qui nous rebute d'un premier abord.

Globalement, je n'ai pas compris l'enchaînement des idées. Aussi, les références à la psychanalyse m'ont dérangée (étant donné qu'il ne s'agit pas d'une science et que de nombreuses théories ont été invalidées).

Mais surtout, j'ai eu l'impression que le sémiologue étalait sur 100 pages ce qui aurait pu être écrit de manière plus concise... Ceci dit, puisque j'ai trouvé le texte complexe, il y a un certain nombre de choses qui ont dû m'échapper !

Malgré une idée intéressante, je n'ai pas accroché à cet essai qui ne m'a pas plu, principalement à cause de la difficulté que j'ai éprouvée lors de ma lecture (et Barthes ne parlerait-il pas, dans ce cas, de texte de jouissance ?).

Je n'avais aucun à-priori sur Roland Barthes et je dois bien avouer que j'ai trouvé cet essai relativement complexe dans l'ensemble, n'en retenant que peu de choses. L'auteur distingue deux plaisirs dans le texte : le texte de plaisir - direct et attendu - et le texte de jouissance - celui qui nous rebute d'un premier abord.

Globalement, je n'ai pas compris l'enchaînement des idées. Aussi, les références à la psychanalyse m'ont dérangée (étant donné qu'il ne s'agit pas d'une science et que de nombreuses théories ont été invalidées).

Mais surtout, j'ai eu l'impression que le sémiologue étalait sur 100 pages ce qui aurait pu être écrit de manière plus concise... Ceci dit, puisque j'ai trouvé le texte complexe, il y a un certain nombre de choses qui ont dû m'échapper !

Malgré une idée intéressante, je n'ai pas accroché à cet essai qui ne m'a pas plu, principalement à cause de la difficulté que j'ai éprouvée lors de ma lecture (et Barthes ne parlerait-il pas, dans ce cas, de texte de jouissance ?).

Une approche du plaisir du texte, de cette jouissance des mots, approchée par le truchement de plusieurs auteurs. L'étonnement du lecteur face au récit, voilà la recherche annoncée par R Barthes, avec toujours sa même facilité à exprimer le compliqué dans un langage clair. Le texte les mots deviennent sous sa plume des mets, on peut y sentir des goûts, des saveurs. Fine analyse qui va jusqu'à nous rappeler que l'écriture vocale, l'écriture à haute voix est un élément essentiel pour transmettre un message.

Vraiment passionnant...

Vraiment passionnant...

la critique du texte littéraire le rend plus accessible à une bonne compréhension.

Le paradoxe littéraire qui joint la liberté à la prison... Me définit tellement beau

Un reflexion sur la sensualité et la sexualité d'un texte. Qu'est ce que lire, écrire? Quel plaisir cela procure-t-il? Et ce plaisir est il le même pour tous? Pour l'écrivain, pour le lecteur? Un texte court mais pertinent, un regard inusité sur ce qui nous à amène à aimer les mots.

Un essai sur le plaisir de la lecture et du mot ? Moi, je dis oui !

C’est le propos de ce court essai.

La jouissance des lettres est un bonheur. Ce constat, enrobé dans la langue de Barthes, est effectivement un bon moment de lecture où « le babil du texte est l’écume du langage », où il nous parle du « ruban d’infralangue ». J’aime me laisser emporter par ses mots, charmer par leur musique ultra savante m’expliquant une notion finalement assez simple.

C’est le propos de ce court essai.

La jouissance des lettres est un bonheur. Ce constat, enrobé dans la langue de Barthes, est effectivement un bon moment de lecture où « le babil du texte est l’écume du langage », où il nous parle du « ruban d’infralangue ». J’aime me laisser emporter par ses mots, charmer par leur musique ultra savante m’expliquant une notion finalement assez simple.

Le lecteur aura sans doute beaucoup de plaisir à parcourir ce court essai … en tout cas il apprendra-là, n'en doutons pas, le pourquoi et le comment d'un possible bonheur à feuilleter ces quelques pages. le plaisir du texte pourtant quand il est dit est toujours celui d'un autre. Il faudra donc ici, à son aulne, convertir, élargir, contracter parfois cette matière fort alambiquée et pas mal cérébrale de Roland Barthes ; il faudra aussi, probablement, à sa mesure, défaire un peu de son ordre (tout alphabétique) – la table en fin d'ouvrage sera pour cela fort pratique. Mais foin des généralités, quelques réjouissantes idées maintenant accrochées aux pages de l'essai et, c'est à craindre, pas mal élaguées d'un certain engagement (à la Philippe Sollers), d'une psychanalyse et d'une linguistique (à la Julia Kristeva).

Le lecteur tout à son plaisir se rit d'abord de la contradiction logique qui peut être opposée à son contentement, nous dit Roland Barthes. le plaisir du texte ainsi peut très bien pour lui prendre la forme d'une dérive, d'une stupidité. « le plaisir du texte, ajoute-t-il, c'est le moment où mon corps va suivre ses propres idées – car mon corps n'a pas les mêmes idées que moi. » le lecteur tout à son plaisir ne lit d'ailleurs pas tout, pas tout intensément quand s'intercalent dans les récits les plus classiques ce qui est utile à l'énigme, au destin et ce qui ne l'est pas. C'est alors pour ce lecteur pressé le vif plaisir de l'éraflure, de ce que l'on saute pour aller droit à l'histoire. Pourtant, contre l'opinion qui croit qu'il faut toujours aller vite pour ne pas s'ennuyer, l'essayiste oppose à la suite une autre lecture de plaisir possible, une lecture qui ne passe rien, qui pèse, soupèse et colle au texte. Dès lors, ce n'est plus l'extension, l'effeuillement des vérités qui captive cette lecture mais bien le feuilleté de la signifiance. Lectures contradictoires donc pour Roland Barthes, qu'on en juge. Il lit lentement un récit classique et le livre lui tombe des mains ; à contrario, il parcourt rapidement un texte moderne et il est pour lui irrémédiablement opaque, ennuyeux, perdu. Les plaisirs de la phrase, du texte sont éminemment culturels, dicibles, ils peuvent se définir par une pratique du confort radicalement étrangère au texte moderne. Chez Roland Barthes une lecture semble le disputer à une autre. Celle confortable des récits les plus classiques, le contente, l'emplit et génère chez lui un plaisir qui vient de sa culture qu'elle conforte ; celle des textes les plus modernes, au contraire le déconforte, le déstabilise jusque parfois l'ennui mais fait naitre en lui, un véritable ébranlement, une perte, une jouissance provoquée par la remise en cause de son moi et de sa culture. Dans cet essais, Roland Barthes passe donc sans cesse d'une rive à l'autre, il franchit et refranchit le cours impétueux de la modernité, il s'arrache le plus souvent à la quiétude de la berge du classicisme ; le dicible plaisir lui apparait rarement comme extensif à la jouissance, l'indicible jouissance au contraire lui semble le plus souvent irrémédiable cassure, intranquille affirmation et scandale. Loin de pouvoir s'apaiser en menant de front le goût des oeuvres passées et le soutien des oeuvres modernes, dans l'oeil de Jacques Lacan, il s'aperçoit en sujet clivé, parlant et s'interdisant de parler, jouissant contradictoirement de la consistance et de la chute de son moi. le lecteur de Roland Barthes, dans l'oeil de Sigmund Freud cette fois, s'aperçoit encore en sujet clivé, en sujet pervers qui prend plaisir à une histoire dont il connait la fin, il sait et ne sait pas et il fait comme s'il ne savait pas. Hors des langages, de leur régionalité, de la rivalité qui règlent leur voisinage, hors aussi de leurs systèmes mi-scientifiques, mi-éthiques qui constatent, expliquent, condamnent, vomissent et récupèrent, le texte peut également offrir des plaisirs au lecteur : une indéniable tranquillité loin de tout agonisme, surtout un ailleurs. le hors langage permet ainsi, nous dit l'essayiste, d'échapper à la contagion du jugement et à la métonymie du contentement. Pour autant, le plaisir que Roland Barthes éprouve peut aussi naitre d'une lecture légère, absente, presque étourdie, d'une lecture qui parvient à se faire entendre indirectement, mêlée d'autres choses – bruits, mouvements, luminosités, présence aimée. Il peut également savourer en passant quelques phrases parce qu'elles font advenir chez lui, souvenir circulaire, d'autres pages. Il peut aussi se gorger de menus détails, prendre place dans la scène minuscule et éprouver du plaisir à la représentation de la vie quotidienne. Cependant, tout ce brouillon plaisir si longuement détaillé, comme peut en témoigner le plus commun des lecteurs, est en dernière instance contingent, il dépend, nous dit Roland Barthes, de notre humeur, de nos habitudes, de nos envies, des circonstances, etc.

Le plaisir de lire un texte est concomitant à celui de l'écrire et de le destiner. Il n'y a pas derrière le texte un écrivain actif et devant lui un lecteur passif. le texte choisit son lecteur par toutes sortes de dispositions (vocabulaire, références, lisibilité, etc.) manifestant ainsi la présence d'un auteur, la présence anonyme, pas civile, pas passionnelle, pas biographique, pas celle d'un écrivain commandant derrière le texte. Dans le texte, le lecteur à besoin de la figure de l'auteur qui n'est ni sa représentation, ni sa projection et réciproquement l'auteur a besoin de celle du lecteur, sauf à babiller. C'est pourquoi celui généré par un besoin d'écriture (babil), sans plaisir, pour un lecteur indifférencié, ennuie Roland Barthes. Il faut nous dit-il désirer le lecteur en écrivant pour générer ce sentiment, il faut excéder la demande, dépasser l'utile, forcer la mainmise des adjectifs. le plaisir à partie liée avec un excès du texte chez l'écrivain, avec ce qui dépasse toute fonction (sociale) et tout fonctionnement (structural). le plaisir, nous dit Roland Barthes, est de toutes parts faussement considéré comme une chose simple, dont il conviendrait, c'est selon, de revendiquer ou de mépriser la facilité. A droite le plaisir est postulé contre l'intellectualité, à gauche il est incriminé d'hédonisme, c'est encore là l'indécrottable mythe du coeur contre la tête. Pour l'essayiste, le plaisir est évidemment ailleurs, atopique, étranger à une quelconque logique de l'entendement ou de la sensation, il est une dérive scandaleuse. A droite l'investissement de l'écrivain dans le marché des oeuvres est également postulé, à gauche la modernité pour déborder le dit marché est convoquée. Les deux parties en litige ont pourtant chacune leur part : ici un texte sublime, désintéressé, là un objet mercantile, dont la valeur est … la gratuité, dont l'utilité est ... l'inutilité.

La duplicité du langage, la rupture, l'intermittence (dans l'histoire, le style, le vocabulaire, la composition, etc.), la permanence donc de deux bords et pas la destruction de l'un ou l'autre (culture et amoralité, construction du récit et déconstruction de la narration, dévoilement et dissimulation, etc.), sont générateurs de plaisir chez le lecteur. Sans déchirure, pas de bords mais un dévoilement progressif avec l'espoir de connaitre la fin de l'histoire. le suspens narratif, pour Roland Barthes, génère un plaisir de l'esprit mais nullement des sens. de même que la duplicité, le retournement, le noircissement, le renversement d'une histoire racontée platement, pure production, développe superbement chez lui le plaisir du texte. le texte qui est certes du langage, nous dit Roland Barthes, se doit pourtant d'être hors de son emprise, littéralement extériorisé pour donner du plaisir. Il est pour se faire exténuation du métalangage (science, cause, institution), des structures, de la syntaxe, de la catégorie discursive, du genre, de l'idéologie, des contraires – le texte en présence de son ombre. le texte de plaisir n'est pas pour lui un parler social, un sociolecte auquel l'écrit s'identifierait, le système est en lui débordé. Tout langage répété est pour l'essayiste immédiatement compromis, seul le nouveau absolu peut faire advenir la jouissance.

Cet essai sur le plaisir souffre sans doute de quelque particularisme. Il ne peut cependant, parce qu'il se laisse dire qu'à travers l'indirect d'une revendication, d'une expérience, d'une culture, d'un temps particulier de l'auteur, être autre chose que la brillante proposition de Roland Barthes lui-même. Contingent, éphémère, ce plaisir ne peut donc dépendre, pour lui comme pour nous anonymes lecteurs, que de son humeur, de ses habitudes, de ses envies, etc. Une certaine vulgate certes du parler psychanalytique pour qui tout plaisir, toute jouissance est sexuelle, un vocable certes mi-scientifique, mi-éthique de l'essayiste qui constate, retient, explique sans cesse (le plaisir /jouissance du texte, le /les plaisirs, la dénégation et neutralisation du plaisir, la figuration du désir, l'apparition du corps érotique, etc.), pourront peut-être paraitre alourdir exagérément le propos. Il n'en sera pourtant rien si, lecteur au second degré, nous savons déplacer notre position pour n'être pas solidaire mais curieux du propos.

Le lecteur tout à son plaisir se rit d'abord de la contradiction logique qui peut être opposée à son contentement, nous dit Roland Barthes. le plaisir du texte ainsi peut très bien pour lui prendre la forme d'une dérive, d'une stupidité. « le plaisir du texte, ajoute-t-il, c'est le moment où mon corps va suivre ses propres idées – car mon corps n'a pas les mêmes idées que moi. » le lecteur tout à son plaisir ne lit d'ailleurs pas tout, pas tout intensément quand s'intercalent dans les récits les plus classiques ce qui est utile à l'énigme, au destin et ce qui ne l'est pas. C'est alors pour ce lecteur pressé le vif plaisir de l'éraflure, de ce que l'on saute pour aller droit à l'histoire. Pourtant, contre l'opinion qui croit qu'il faut toujours aller vite pour ne pas s'ennuyer, l'essayiste oppose à la suite une autre lecture de plaisir possible, une lecture qui ne passe rien, qui pèse, soupèse et colle au texte. Dès lors, ce n'est plus l'extension, l'effeuillement des vérités qui captive cette lecture mais bien le feuilleté de la signifiance. Lectures contradictoires donc pour Roland Barthes, qu'on en juge. Il lit lentement un récit classique et le livre lui tombe des mains ; à contrario, il parcourt rapidement un texte moderne et il est pour lui irrémédiablement opaque, ennuyeux, perdu. Les plaisirs de la phrase, du texte sont éminemment culturels, dicibles, ils peuvent se définir par une pratique du confort radicalement étrangère au texte moderne. Chez Roland Barthes une lecture semble le disputer à une autre. Celle confortable des récits les plus classiques, le contente, l'emplit et génère chez lui un plaisir qui vient de sa culture qu'elle conforte ; celle des textes les plus modernes, au contraire le déconforte, le déstabilise jusque parfois l'ennui mais fait naitre en lui, un véritable ébranlement, une perte, une jouissance provoquée par la remise en cause de son moi et de sa culture. Dans cet essais, Roland Barthes passe donc sans cesse d'une rive à l'autre, il franchit et refranchit le cours impétueux de la modernité, il s'arrache le plus souvent à la quiétude de la berge du classicisme ; le dicible plaisir lui apparait rarement comme extensif à la jouissance, l'indicible jouissance au contraire lui semble le plus souvent irrémédiable cassure, intranquille affirmation et scandale. Loin de pouvoir s'apaiser en menant de front le goût des oeuvres passées et le soutien des oeuvres modernes, dans l'oeil de Jacques Lacan, il s'aperçoit en sujet clivé, parlant et s'interdisant de parler, jouissant contradictoirement de la consistance et de la chute de son moi. le lecteur de Roland Barthes, dans l'oeil de Sigmund Freud cette fois, s'aperçoit encore en sujet clivé, en sujet pervers qui prend plaisir à une histoire dont il connait la fin, il sait et ne sait pas et il fait comme s'il ne savait pas. Hors des langages, de leur régionalité, de la rivalité qui règlent leur voisinage, hors aussi de leurs systèmes mi-scientifiques, mi-éthiques qui constatent, expliquent, condamnent, vomissent et récupèrent, le texte peut également offrir des plaisirs au lecteur : une indéniable tranquillité loin de tout agonisme, surtout un ailleurs. le hors langage permet ainsi, nous dit l'essayiste, d'échapper à la contagion du jugement et à la métonymie du contentement. Pour autant, le plaisir que Roland Barthes éprouve peut aussi naitre d'une lecture légère, absente, presque étourdie, d'une lecture qui parvient à se faire entendre indirectement, mêlée d'autres choses – bruits, mouvements, luminosités, présence aimée. Il peut également savourer en passant quelques phrases parce qu'elles font advenir chez lui, souvenir circulaire, d'autres pages. Il peut aussi se gorger de menus détails, prendre place dans la scène minuscule et éprouver du plaisir à la représentation de la vie quotidienne. Cependant, tout ce brouillon plaisir si longuement détaillé, comme peut en témoigner le plus commun des lecteurs, est en dernière instance contingent, il dépend, nous dit Roland Barthes, de notre humeur, de nos habitudes, de nos envies, des circonstances, etc.

Le plaisir de lire un texte est concomitant à celui de l'écrire et de le destiner. Il n'y a pas derrière le texte un écrivain actif et devant lui un lecteur passif. le texte choisit son lecteur par toutes sortes de dispositions (vocabulaire, références, lisibilité, etc.) manifestant ainsi la présence d'un auteur, la présence anonyme, pas civile, pas passionnelle, pas biographique, pas celle d'un écrivain commandant derrière le texte. Dans le texte, le lecteur à besoin de la figure de l'auteur qui n'est ni sa représentation, ni sa projection et réciproquement l'auteur a besoin de celle du lecteur, sauf à babiller. C'est pourquoi celui généré par un besoin d'écriture (babil), sans plaisir, pour un lecteur indifférencié, ennuie Roland Barthes. Il faut nous dit-il désirer le lecteur en écrivant pour générer ce sentiment, il faut excéder la demande, dépasser l'utile, forcer la mainmise des adjectifs. le plaisir à partie liée avec un excès du texte chez l'écrivain, avec ce qui dépasse toute fonction (sociale) et tout fonctionnement (structural). le plaisir, nous dit Roland Barthes, est de toutes parts faussement considéré comme une chose simple, dont il conviendrait, c'est selon, de revendiquer ou de mépriser la facilité. A droite le plaisir est postulé contre l'intellectualité, à gauche il est incriminé d'hédonisme, c'est encore là l'indécrottable mythe du coeur contre la tête. Pour l'essayiste, le plaisir est évidemment ailleurs, atopique, étranger à une quelconque logique de l'entendement ou de la sensation, il est une dérive scandaleuse. A droite l'investissement de l'écrivain dans le marché des oeuvres est également postulé, à gauche la modernité pour déborder le dit marché est convoquée. Les deux parties en litige ont pourtant chacune leur part : ici un texte sublime, désintéressé, là un objet mercantile, dont la valeur est … la gratuité, dont l'utilité est ... l'inutilité.

La duplicité du langage, la rupture, l'intermittence (dans l'histoire, le style, le vocabulaire, la composition, etc.), la permanence donc de deux bords et pas la destruction de l'un ou l'autre (culture et amoralité, construction du récit et déconstruction de la narration, dévoilement et dissimulation, etc.), sont générateurs de plaisir chez le lecteur. Sans déchirure, pas de bords mais un dévoilement progressif avec l'espoir de connaitre la fin de l'histoire. le suspens narratif, pour Roland Barthes, génère un plaisir de l'esprit mais nullement des sens. de même que la duplicité, le retournement, le noircissement, le renversement d'une histoire racontée platement, pure production, développe superbement chez lui le plaisir du texte. le texte qui est certes du langage, nous dit Roland Barthes, se doit pourtant d'être hors de son emprise, littéralement extériorisé pour donner du plaisir. Il est pour se faire exténuation du métalangage (science, cause, institution), des structures, de la syntaxe, de la catégorie discursive, du genre, de l'idéologie, des contraires – le texte en présence de son ombre. le texte de plaisir n'est pas pour lui un parler social, un sociolecte auquel l'écrit s'identifierait, le système est en lui débordé. Tout langage répété est pour l'essayiste immédiatement compromis, seul le nouveau absolu peut faire advenir la jouissance.

Cet essai sur le plaisir souffre sans doute de quelque particularisme. Il ne peut cependant, parce qu'il se laisse dire qu'à travers l'indirect d'une revendication, d'une expérience, d'une culture, d'un temps particulier de l'auteur, être autre chose que la brillante proposition de Roland Barthes lui-même. Contingent, éphémère, ce plaisir ne peut donc dépendre, pour lui comme pour nous anonymes lecteurs, que de son humeur, de ses habitudes, de ses envies, etc. Une certaine vulgate certes du parler psychanalytique pour qui tout plaisir, toute jouissance est sexuelle, un vocable certes mi-scientifique, mi-éthique de l'essayiste qui constate, retient, explique sans cesse (le plaisir /jouissance du texte, le /les plaisirs, la dénégation et neutralisation du plaisir, la figuration du désir, l'apparition du corps érotique, etc.), pourront peut-être paraitre alourdir exagérément le propos. Il n'en sera pourtant rien si, lecteur au second degré, nous savons déplacer notre position pour n'être pas solidaire mais curieux du propos.

Du vrai plaisir et du vrai texte. L'union du lecteur à l'auteur, les différentes façons d'aborder un texte, qu'il s'agisse de légers écrits ou de grandes œuvres... Barthes, avec sa maîtrise linguistique, nous présente sa manière de lecteur, dans un court récit mais qui ne manque de rien. Quel plaisir un texte peut produire ? Et quels genres de plaisir ?

________________

Ma pensée en terminant le livre :

"J'ai envie de lire..."

________________

Bonne lecture... 🌻

________________

Ma pensée en terminant le livre :

"J'ai envie de lire..."

________________

Bonne lecture... 🌻

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Roland Barthes

Quiz

Voir plus

Antigone de Jean ANOUILH

D'où le dramaturge a-t-il tiré l'idée ?

De Sophocle

De Homère

De Sofocles

D'Erasme

30 questions

393 lecteurs ont répondu

Thème : Antigone de

Jean AnouilhCréer un quiz sur cet auteur393 lecteurs ont répondu