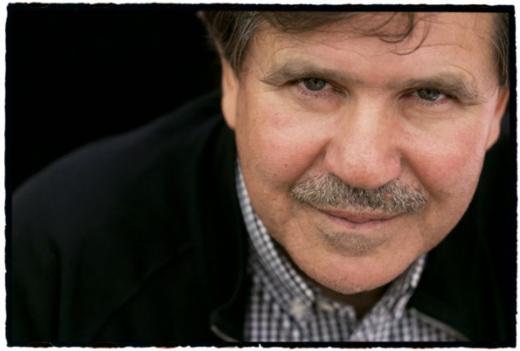

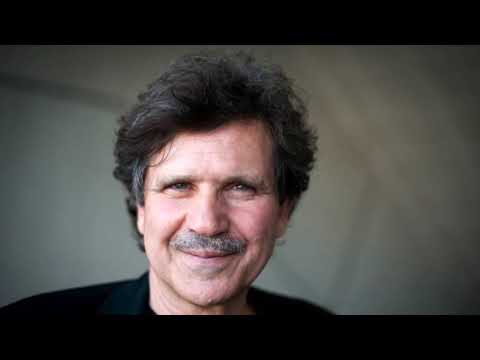

Né(e) à : Tunis, Tunisie , 1946

Mort(e) à : Paris , le 6/11/2014

Abdelwahab Meddeb est un écrivain, poète et animateur de radio franco-tunisien.

Abdelwahab Meddeb grandit dans une famille traditionnelle, conservatrice et profondément pieuse. Il commence à apprendre le Coran sous l'autorité de son père dès l'âge de cinq ans puis entre à l'école franco-arabe à l'âge de six ans (annexe du fameux Collège Sadiki). Dès l'âge de 14 ans, il se passionne pour les lettres françaises en lisant ses grands classiques.

Après trois années à l'Université de Tunis, il entame des études d'histoire de l'art à la Sorbonne. Il s'établit à Paris en octobre 1967 où il vit depuis. En 1970-1972, il collabore au dictionnaire du Petit Robert des noms propres (concernant l'islam et l'histoire de l'art).

De 1974 à 1987, il devient conseiller littéraire aux éditions Sindbad et contribue à faire connaître les auteurs classiques des littératures de langue arabe et persane ainsi que les grandes voix du soufisme. De 1987 à 1995, il devient professeur invité aux universités de Genève et de Yale. À partir de 1995, il enseigne la littérature comparée (Europe et monde islamique) à l'Université Paris-X.

Parmi ses premières publications datant du milieu des années 1970 figurent des essais (parus notamment dans Les Cahiers du cinéma et Les Temps modernes) et des poèmes (édités par la revue Change). Entre 1992 et 1994, il co-dirige la revue Intersignes et fonde en 1995 sa propre revue baptisée Dédale. À la demande de Patrice Gélinet, alors directeur de la station radiophonique France Culture, il crée en octobre 1997 l'émission hebdomadaire Cultures d'islam.

En 2002, il reçoit le Prix François-Mauriac pour La maladie de l'islam et le Prix Max-Jacob pour son recueil de poésies Matière des oiseaux. En 2007, il reçoit le Prix international de littérature francophone Benjamin-Fondane pour Contre-prêches.

1/5 L'émission “À voix nue” diffusée du lundi au vendredi sur France Culture se consacre pendant une semaine à délivrer sous forme d'hommage des entretiens avec le poète, islamologue, essayiste et romancier, Abdelwahab Meddeb. 1) Portrait du poète en soufi : diffusion le 22 décembre 2014. Par Christine Goémé. Réalisation : François Caunac. Attachée d'émission : Claire Poinsignon Cette série d'émissions a été enregistrée dans d'étranges conditions : notre ami, Abdelwahab Meddeb, était très gravement malade et se savait perdu. Mais il avait décidé de faire face jusqu'au bout. Né à Tunis en1946, Abdelwahab Meddeb était philosophe, romancier, essayiste et homme de radio. Il est mort à Paris le 6 novembre 2014. Dans son émission hebdomadaire du vendredi, « Cultures d'Islam », il a fait connaître pendant 17 ans tous les aspects de l'Islam spirituel dont il mobilisait avec un savoir immense les ressources poétiques, esthétiques et théoriques. Sa conception de l’Islam était l'antidote le plus efficace contre l'Islam radical. Il a analysé dans plusieurs livres importants, ce qu'il appelait « la maladie de l'Islam ». Lui-même se réclamait d'une tradition bien plus riche et bien plus ancienne, celle du soufisme, incarnée notamment par la figure du grand maître de la fin du XII° siècle et du début du XIII°, Ibn'Arabi. Pour Ibn'Arabi comme pour Abdelwahab Meddeb, l'essence divine est certes une et inconnaissable, mais elle se dévoile dans la diversité des créatures. Abdelwahab aimait citer ce vers d' Ibn'Arabi : «Mon cœur est capable d'accueillir toutes les formes ». Cette branche de l'Islam, pour laquelle la femme est un guide vers le Beau et vers l'amour, promeut l'hospitalité, l'accueil de l'étranger, la générosité, la bienveillance, le dialogue, et le débat, et bien entendu la sagesse et la connaissance. Cet Islam-là place au coeur de son dispositif l'imagination créatrice : Abdelwahab Meddeb était avant tout poète... Son dernier livre, paru quelques jours avant sa mort, s'intitule “Portrait du poète en soufi” (éd. Belin). Source : France Culture

ce plein entre deux vides

c'est ce qui nous est offert

pour jouir en plénitude

l'offrande d'une éternité fugace

capturée telle une proie

avant qu'elle s'évanouisse

happée par le néant

telle est la gloire qui se donne

où ta souveraineté croît

là nous nous sommes rencontrés

là nous nous rencontrerons

où concourent les exclusivités

vivre l'un au sein du multiple

rien sinon cette capture de l'instant

où la passion s'épuise et se renouvelle

à la fusion succède la séparation

puis c'est encore l'union

à la rencontre du noyau où survit le moi

pour de nouveau cingler au large

sur le bûcher où les corps se consument

et se retrouver

malgré la distance

malgré l'absence

sans autre recours

c'est le bonheur

à l'horizon du tragique

(p. 43)

Tel est l'écart entre l'islam ancien, intelligent et aimable, et les formes politiques de l'islam actuel, bêtes et détestables.

A cette aune se mesure la distance qui sépare l'homme du ressentiment, réagissant pour abolir l'altérité, et le sujet souverain, osant se confronter à l'autre dans sa différence, pour approfondir la connaissance de soi et entretenir la diversité du monde.

De telles occultations caractérisent justement l'enseignement wahhabite, destiné à instaurer une amnésie généralisée.

Je suis libre, maître et souverain, ma cuirasse c'est l'habit de l'ascèse."

Appeler à conduire les affaires humaines au nom du dieu ne peut qu'engendrer des fanatiques capables de tous les désastres.

"Mais ce qui n'entrera jamais dans l'esprit des Occidentaux, c'est la servilité spirituelle et corporelle envers un seigneur et maître qui dérive des temps les plus anciens, où les rois prirent d'abord la place de Dieu (...) Quel Occidental pourra trouver supportable que l'Oriental non seulement frappe neuf fois la terre avec son front, mais livre sa tête au bon plaisir du roi pour qu'il en use selon son caprice ?"

Nous retrouvons finalement avec cette remarque l'incompatibilité occidentale avec le despotisme orientale.

"Le grand moyen de diminuer le nombre de maniaques, s'il en reste, est d'abandonner cette maladie de l'esprit au régime de la raison, qui éclaire lentement, mais infailliblement les hommes."

Dans le texte d'al-Banna', on repère la matrice de l'anti-occidentalisme, qui s'exprime à travers un discours élémentaire, assénant ses convictions comme des évidences. Nous avons constaté combien le discours d'Ibn 'Abd al-ahhâb, homme du XVIIIe siècle, était pauvre au regard des maîtres médiévaux, et nous voici,, avec ce texte écrit en 1946, face à un discours encore plus pauvre. La médiocrité se creuse, elle est sans fond. Le nivellement par le bas semble être le signe du malheur où l'on reconnaît un des symptômes de la maladie de l'Islam. Avec pareille citation, le lecteur se trouve face à un échantillon pathétique des discours rudimentaires accueillis par les oreilles avides des semi-lettrés minés par le ressentiment.

L'anonymat est un des signes de la haute spiritualité, de l'exemplarité de la sainteté féminine

Mâle ou Femelle ?

Scanie, avril 1992. Louise Akerblom, agente immobilière et jeune mère de famille, disparaît dans des conditions mystérieuses. Pendant ce temps, en Afrique du Sud, un groupe d'Afrikaners fanatiques prépare avec soin un attentat contre une importante figure politique. Quelques jours plus tard, le corps de Louise, le front troué d'une balle, est repêché dans un puits. L'inspecteur Wallander et son équipe enquêtent. Henning Mankell

28 lecteurs ont répondu