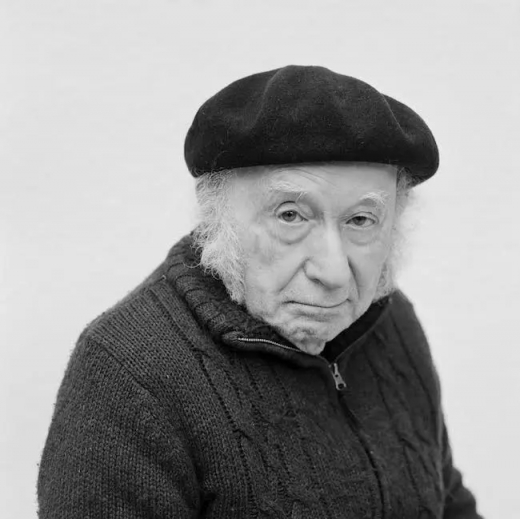

Citations de Edgar Hilsenrath (401)

« L’Irgoun* a fait sauter l’hôtel du Roi David ! dit Jakov Lind. Il paraît qu’il y a quatre-vingt morts, dont la moitié de l’état-major britannique. »

Quelques minutes plus tard des ambulances arrivaient avec les blessés anglais.

« Mais c’est impossible ! ai-je dit. L’hôtel du Roi David est à Jérusalem, et nous sommes à Tel-Aviv ! »

« Ce sont peut-être d’autres Anglais. »

« Possible. »

Le portier dit : « J’ai eu d’autres nouvelles. Des Juifs viennent d’attaquer une caserne aux environs de Tel-Aviv. »

« Ce sont donc bien d’autres Anglais. »

Mais pour ne pas te tenir trop longtemps en haleine : nous avons transporté les Anglais au bloc opératoire.

Environ une demi-heure plus tard, nous sommes allés chercher l’un d’eux. Il était mort et recouvert d’un drap blanc.

Et c’est là que c’est arrivé. Mon ami Jakov, plus malin que moi, portait le côté le plus léger du brancard, je descendais l’escalier le premier en portant le côté le plus lourd. L’escalier était raide, et le mort a commencé à glisser, ses jambes ont dépassé du drap et ses pieds blancs et raides se sont retrouvés juste dans mon cou. J’ai secoué la tête, mais ça ne servait à rien, alors je me suis mis à courir en entraînant Jakov. Nous avons descendu l’escalier à toute vitesse avec le corps qui tressautait et que nous avons finalement livré à la morgue.

Voilà.

— C’est tout ? dit le trafiquant.

— Oui.

— Tu n’as pas de meilleures histoires en rayon ? Je veux dire, de Palestine.

— Quelques-unes, si. Mais pas maintenant.

— Tout ça, c’est bien joli, ricana le trafiquant. Je veux dire l’hôtel du Roi David et l’état-major anglais et l’insurrection juive. Mais je me demande ce que ça a à voir avec la libération de la Palestine qu’un Anglais mort gratouille le cou d’un poète juif avec ses pieds. Qu’est-ce que ça signifie ?

— Rien du tout, ai-je dit.

("L’histoire de l’Anglais mort", p. 43-44)

*Organisation armée sioniste en Palestine mandataire.

Quelques minutes plus tard des ambulances arrivaient avec les blessés anglais.

« Mais c’est impossible ! ai-je dit. L’hôtel du Roi David est à Jérusalem, et nous sommes à Tel-Aviv ! »

« Ce sont peut-être d’autres Anglais. »

« Possible. »

Le portier dit : « J’ai eu d’autres nouvelles. Des Juifs viennent d’attaquer une caserne aux environs de Tel-Aviv. »

« Ce sont donc bien d’autres Anglais. »

Mais pour ne pas te tenir trop longtemps en haleine : nous avons transporté les Anglais au bloc opératoire.

Environ une demi-heure plus tard, nous sommes allés chercher l’un d’eux. Il était mort et recouvert d’un drap blanc.

Et c’est là que c’est arrivé. Mon ami Jakov, plus malin que moi, portait le côté le plus léger du brancard, je descendais l’escalier le premier en portant le côté le plus lourd. L’escalier était raide, et le mort a commencé à glisser, ses jambes ont dépassé du drap et ses pieds blancs et raides se sont retrouvés juste dans mon cou. J’ai secoué la tête, mais ça ne servait à rien, alors je me suis mis à courir en entraînant Jakov. Nous avons descendu l’escalier à toute vitesse avec le corps qui tressautait et que nous avons finalement livré à la morgue.

Voilà.

— C’est tout ? dit le trafiquant.

— Oui.

— Tu n’as pas de meilleures histoires en rayon ? Je veux dire, de Palestine.

— Quelques-unes, si. Mais pas maintenant.

— Tout ça, c’est bien joli, ricana le trafiquant. Je veux dire l’hôtel du Roi David et l’état-major anglais et l’insurrection juive. Mais je me demande ce que ça a à voir avec la libération de la Palestine qu’un Anglais mort gratouille le cou d’un poète juif avec ses pieds. Qu’est-ce que ça signifie ?

— Rien du tout, ai-je dit.

("L’histoire de l’Anglais mort", p. 43-44)

*Organisation armée sioniste en Palestine mandataire.

— Nous avons assisté à l’hécatombe, à Moguilev-Podolski. Nous aussi, nous avons souffert de la faim. Et du froid. Nous aussi, nous avons eu le typhus. Mais nous avons survécu à l’hécatombe.

— Tu en es vraiment sûr ?

— Tout à fait sûr.

— Pas moi, dit l’étranger. Je crois que nous sommes morts avec les autres. Mais d’une autre mort.

— D’une autre mort ?

— D’une autre mort.

— Et un beau jour, la libération, dis-je. Tu te rappelles ?

— Bien sûr, dit l’étranger.

— Nous sommes revenus à Sereth à pied. La ville avait brûlé. Il n’y avait plus personne.

— Plus personne qui nous connaisse.

— Personne.

[...]

— Quand la guerre a éclaté, notre père a été coupé de la famille. Nous n’avons plus eu de ses nouvelles. Après la guerre, nous avons appris qu’il était en vie. Notre père s’était réfugié en France et était entré dans la clandestinité.

— Il était en vie, dit l’étranger. J’ai trouvé son adresse et lui ai écrit un petit mot. J’ai écrit : « Nous sommes vivants. Mère est vivante. Mon frère est vivant. Je suis aussi vivant. »

— Vivant, qu’est-ce que c’est ?

— Je ne sais pas exactement, dit l’étranger. Mais j’en sais plus que les morts dans la boue des rues de Moguilev-Podolski.

— Moguilev-Podolski, dis-je.

— Moguilev-Podolski, dit l’étranger.

[...]

— Là-bas (à New York), tu t’es débrouillé pour garder la tête hors de l’eau. Tu as fait des petits boulots.

— Des petits boulots, c’est ça.

[...]

— Tu as aussi écrit.

— J’ai aussi écrit.

— La nuit, dans la grande cafétéria à l’angle de Broadway et de la 75e rue.

— C’est cela.

— Des romans, tu as écrit.

— Des romans.

— Comme un possédé, tu as écrit.

— Comme un possédé.

— Ton père qui t’a suivi en Amérique avec toute la famille, te demandait : « Mon garçon, que vas-tu devenir ? Que veux-tu vraiment ? »

— Oui, il le demandait souvent.

— Tu lui as dit : « Tu me demandes ce que je veux devenir. Je ne sais pas. En fait, je ne veux rien devenir. Rien. Je veux respirer. Respirer. »

— Et vivre ?

— Et vivre.

— Et écrire ?

— Et écrire.

— Et exprimer ce que les morts dans la boue de Moguilev-Podolski ne peuvent pas exprimer.

— Ne peuvent plus.

— Ne peuvent plus.

— Tu as écrit. C’est vrai. Mais tu as écrit dans ta langue. Pas dans leur langue.

— Ta langue est l’allemand.

— L’allemand.

— La langue maudite.

— La langue maudite.

— Que tu aimes.

— Que j’aime.

— Que tu as toujours aimée. Même à l’époque.

— Même à l’époque.

— Quand les synagogues brûlaient.

— Quand les synagogues brûlaient.

— Que tu as aimée. Même au pays des fusillades de masse.

— Au pays des fusillades de masse.

— Quand tu regardais au loin, vers l’endroit où fumaient les fours d’Auschwitz.

— Aussi à ces moments-là.

— Aussi à ces moments-là.

("Le visage de l’étranger est le mien", p. 32-36)

— Tu en es vraiment sûr ?

— Tout à fait sûr.

— Pas moi, dit l’étranger. Je crois que nous sommes morts avec les autres. Mais d’une autre mort.

— D’une autre mort ?

— D’une autre mort.

— Et un beau jour, la libération, dis-je. Tu te rappelles ?

— Bien sûr, dit l’étranger.

— Nous sommes revenus à Sereth à pied. La ville avait brûlé. Il n’y avait plus personne.

— Plus personne qui nous connaisse.

— Personne.

[...]

— Quand la guerre a éclaté, notre père a été coupé de la famille. Nous n’avons plus eu de ses nouvelles. Après la guerre, nous avons appris qu’il était en vie. Notre père s’était réfugié en France et était entré dans la clandestinité.

— Il était en vie, dit l’étranger. J’ai trouvé son adresse et lui ai écrit un petit mot. J’ai écrit : « Nous sommes vivants. Mère est vivante. Mon frère est vivant. Je suis aussi vivant. »

— Vivant, qu’est-ce que c’est ?

— Je ne sais pas exactement, dit l’étranger. Mais j’en sais plus que les morts dans la boue des rues de Moguilev-Podolski.

— Moguilev-Podolski, dis-je.

— Moguilev-Podolski, dit l’étranger.

[...]

— Là-bas (à New York), tu t’es débrouillé pour garder la tête hors de l’eau. Tu as fait des petits boulots.

— Des petits boulots, c’est ça.

[...]

— Tu as aussi écrit.

— J’ai aussi écrit.

— La nuit, dans la grande cafétéria à l’angle de Broadway et de la 75e rue.

— C’est cela.

— Des romans, tu as écrit.

— Des romans.

— Comme un possédé, tu as écrit.

— Comme un possédé.

— Ton père qui t’a suivi en Amérique avec toute la famille, te demandait : « Mon garçon, que vas-tu devenir ? Que veux-tu vraiment ? »

— Oui, il le demandait souvent.

— Tu lui as dit : « Tu me demandes ce que je veux devenir. Je ne sais pas. En fait, je ne veux rien devenir. Rien. Je veux respirer. Respirer. »

— Et vivre ?

— Et vivre.

— Et écrire ?

— Et écrire.

— Et exprimer ce que les morts dans la boue de Moguilev-Podolski ne peuvent pas exprimer.

— Ne peuvent plus.

— Ne peuvent plus.

— Tu as écrit. C’est vrai. Mais tu as écrit dans ta langue. Pas dans leur langue.

— Ta langue est l’allemand.

— L’allemand.

— La langue maudite.

— La langue maudite.

— Que tu aimes.

— Que j’aime.

— Que tu as toujours aimée. Même à l’époque.

— Même à l’époque.

— Quand les synagogues brûlaient.

— Quand les synagogues brûlaient.

— Que tu as aimée. Même au pays des fusillades de masse.

— Au pays des fusillades de masse.

— Quand tu regardais au loin, vers l’endroit où fumaient les fours d’Auschwitz.

— Aussi à ces moments-là.

— Aussi à ces moments-là.

("Le visage de l’étranger est le mien", p. 32-36)

Il se passait toujours quelque chose à Sereth. [...] Il y avait presque chaque semaine un mariage juif, et on dansait la moitié de la nuit aux accents des violons tsiganes. Les jours de marché, des paysans roumains et ukrainiens des villages environnants venaient au shtetl, le marché se tenait sur la Hutweide, ils s’y rendaient avec leurs charrettes à cheval et plus tard, ils se soûlaient dans les tavernes et titubaient en braillant dans les rues. [...] Juifs, Ukrainiens, Roumains et les autres groupes ethniques vivaient paisiblement ensemble.

— Si Hitler se fourvoyait par ici, dit un vieux Juif à la synagogue, il ouvrirait de grands yeux, et la bouche avec.

— Que voulez-vous qu’Hitler vienne faire ici ? dit son voisin. Vous croyez qu’Hitler n’a rien de mieux à faire que de venir à Sereth ? Je parie qu’il n’a jamais entendu parler de Sereth.

— Et pourquoi pas ?

— Eh bien, je ne sais pas.

— Vous pensez vraiment que Sereth est dans le trou du cul du monde ?

— Dans celui de l’Europe. Et l’Europe n’est pas le monde.

("Le shtetl disparu", p. 23)

— Si Hitler se fourvoyait par ici, dit un vieux Juif à la synagogue, il ouvrirait de grands yeux, et la bouche avec.

— Que voulez-vous qu’Hitler vienne faire ici ? dit son voisin. Vous croyez qu’Hitler n’a rien de mieux à faire que de venir à Sereth ? Je parie qu’il n’a jamais entendu parler de Sereth.

— Et pourquoi pas ?

— Eh bien, je ne sais pas.

— Vous pensez vraiment que Sereth est dans le trou du cul du monde ?

— Dans celui de l’Europe. Et l’Europe n’est pas le monde.

("Le shtetl disparu", p. 23)

Demain, je serai à Sereth. Demain, je les reverrai tous. Tous ceux qui ont disparu dans l’holocauste et les autres, qui ont survécu, mais ne sont plus là.

Demain. Il n’y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Il n’y a qu’une demi-heure de route. Nous partirons de bonne heure. Et nous arriverons à Sereth quand le soleil est encore oblique au-dessus de la maison de mon grand-père. Mon grand-père sera sûrement sur le balcon et il me verra de loin. Et mon frère, et Marianne qu’il ne connaît pas encore.

("Le shtetl disparu", p. 22)

Demain. Il n’y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Il n’y a qu’une demi-heure de route. Nous partirons de bonne heure. Et nous arriverons à Sereth quand le soleil est encore oblique au-dessus de la maison de mon grand-père. Mon grand-père sera sûrement sur le balcon et il me verra de loin. Et mon frère, et Marianne qu’il ne connaît pas encore.

("Le shtetl disparu", p. 22)

Vivre ensemble en Bucovine

Les sociétés multiculturelles ont existé de tout temps. Dans l’histoire récente, je pense à l’Empire ottoman ou à l’Union soviétique, à la Monarchie austro-hongroise et, last but not least, aux États-Unis d’Amérique. Mais nulle part les cultures coexistant dans le cadre d’un État national donné n’ont pu bénéficier d’une réelle égalité de droits, du fait de la prétention à la suprématie et de l’effet d’absorption du groupe culturel et linguistique prédominant, en d’autres termes du groupe qui se croit seul habilité à représenter l’identité nationale de l’État en question.

J’avoue ne pas avoir de solution passe-partout pour combattre l’oppression et les tendances nationalistes. Mais je peux raconter une petite histoire : en 1938, nous avons dû fuir l’Allemagne, car nous étions Juifs. Comme aucun pays au monde ne nous autorisait à immigrer, nous sommes allés avec un visa de visite en Roumanie, dans la province de Bucovine où vivaient mes grands-parents. La Bucovine appartenait auparavant à l’Autriche, mais avait été annexée par la Roumanie après la Première Guerre mondiale. De nombreux peuples y vivaient paisiblement ensemble. Roumains, Ruthènes (Ukrainiens), Juifs, Allemands, Tsiganes, Arméniens, Lipovènes (minorité russe), Bulgares etc. Dans les villes, notamment à Czernowitz, la langue courante était l’allemand, mais on entendait aussi toutes les autres langues dans les rues.

Jeune garçon, je parcourais souvent les villages. De l’un à l’autre, on parlait une autre langue, roumain, ruthène, hongrois, allemand etc. Les us et coutumes, la langue, les costumes étaient différents dans chaque village, même les maisons et les cours, les églises et les sanctuaires des religions diverses. J’habitais alors à Siret, une petite ville juive à quarante kilomètres de Czernowitz. Les Juifs parlaient allemand et yiddish, les fonctionnaires roumains parlaient le roumain. Quand les paysans des environs venaient à la ville les jours de marché, on entendait toutes sortes de langues sur la place et dans les tavernes. Tous faisaient commerce les uns avec les autres, et celui qui ne savait pas le roumain, la langue officielle, ni celle de son interlocuteur, se faisait comprendre par gestes. Pas plus difficile que ça. Tout le monde vivait en paix, jusqu’au jour où tout a changé. Les fascistes roumains ont pris le pouvoir. Les langues étrangères ont été interdites, on a vu apparaître sur les murs et les colonnes Morris des affiches proclamant : « Parle roumain ! » C’était une menace. Ceux qui ne savaient pas le roumain n’osaient plus ouvrir la bouche dans la rue. Partout des espions surveillaient le processus de roumanisation. La peur se répandit. Les Allemands quittèrent peu à peu le pays, pour « rentrer chez eux dans le Reich », attirés par la propagande d’Hitler. De nombreux Juifs passèrent la frontière pour se réfugier en Union soviétique. Puis la guerre éclata à l’est et les Juifs qui étaient restés furent expulsés.

Je suis revenu en Bucovine quarante-sept ans plus tard, en août 1988, à la recherche du monde multiculturel paisible d’avant la guerre. Mais je ne l’ai pas retrouvé.

Faisons en sorte que l’Europe unie soit le premier pas vers un État mondial ! Le premier pas est concevable. Ce qui est concevable est possible. Et si les utopies ne peuvent être réalisées, je n’en continue pas moins à rêver.

(p. 15-16)

Les sociétés multiculturelles ont existé de tout temps. Dans l’histoire récente, je pense à l’Empire ottoman ou à l’Union soviétique, à la Monarchie austro-hongroise et, last but not least, aux États-Unis d’Amérique. Mais nulle part les cultures coexistant dans le cadre d’un État national donné n’ont pu bénéficier d’une réelle égalité de droits, du fait de la prétention à la suprématie et de l’effet d’absorption du groupe culturel et linguistique prédominant, en d’autres termes du groupe qui se croit seul habilité à représenter l’identité nationale de l’État en question.

J’avoue ne pas avoir de solution passe-partout pour combattre l’oppression et les tendances nationalistes. Mais je peux raconter une petite histoire : en 1938, nous avons dû fuir l’Allemagne, car nous étions Juifs. Comme aucun pays au monde ne nous autorisait à immigrer, nous sommes allés avec un visa de visite en Roumanie, dans la province de Bucovine où vivaient mes grands-parents. La Bucovine appartenait auparavant à l’Autriche, mais avait été annexée par la Roumanie après la Première Guerre mondiale. De nombreux peuples y vivaient paisiblement ensemble. Roumains, Ruthènes (Ukrainiens), Juifs, Allemands, Tsiganes, Arméniens, Lipovènes (minorité russe), Bulgares etc. Dans les villes, notamment à Czernowitz, la langue courante était l’allemand, mais on entendait aussi toutes les autres langues dans les rues.

Jeune garçon, je parcourais souvent les villages. De l’un à l’autre, on parlait une autre langue, roumain, ruthène, hongrois, allemand etc. Les us et coutumes, la langue, les costumes étaient différents dans chaque village, même les maisons et les cours, les églises et les sanctuaires des religions diverses. J’habitais alors à Siret, une petite ville juive à quarante kilomètres de Czernowitz. Les Juifs parlaient allemand et yiddish, les fonctionnaires roumains parlaient le roumain. Quand les paysans des environs venaient à la ville les jours de marché, on entendait toutes sortes de langues sur la place et dans les tavernes. Tous faisaient commerce les uns avec les autres, et celui qui ne savait pas le roumain, la langue officielle, ni celle de son interlocuteur, se faisait comprendre par gestes. Pas plus difficile que ça. Tout le monde vivait en paix, jusqu’au jour où tout a changé. Les fascistes roumains ont pris le pouvoir. Les langues étrangères ont été interdites, on a vu apparaître sur les murs et les colonnes Morris des affiches proclamant : « Parle roumain ! » C’était une menace. Ceux qui ne savaient pas le roumain n’osaient plus ouvrir la bouche dans la rue. Partout des espions surveillaient le processus de roumanisation. La peur se répandit. Les Allemands quittèrent peu à peu le pays, pour « rentrer chez eux dans le Reich », attirés par la propagande d’Hitler. De nombreux Juifs passèrent la frontière pour se réfugier en Union soviétique. Puis la guerre éclata à l’est et les Juifs qui étaient restés furent expulsés.

Je suis revenu en Bucovine quarante-sept ans plus tard, en août 1988, à la recherche du monde multiculturel paisible d’avant la guerre. Mais je ne l’ai pas retrouvé.

Faisons en sorte que l’Europe unie soit le premier pas vers un État mondial ! Le premier pas est concevable. Ce qui est concevable est possible. Et si les utopies ne peuvent être réalisées, je n’en continue pas moins à rêver.

(p. 15-16)

Je me trouvais dans un environnement tout à fait étranger (en Israël). Je croyais être dans un pays juif parmi des Juifs, donc les miens, mais j’étais en fait parmi des « Israéliens » avec lesquels je n’avais absolument rien en commun. J’étais quelqu’un qui s’était senti bien en Bucovine, dans une petite ville. Les Israéliens me semblaient être des gens modernes, dépourvus de sentiments, et sans véritable relation avec leur passé. En Israël, j’ai pris contact avec Max Brod. Je lui ai écrit et lui ai fait part de mon désir de devenir écrivain. Je lui ai parlé de mes difficultés avec la langue (allemande). Brod m’a conseillé de poursuivre ma formation par des lectures appropriées, notamment celle de "Der grüne Heinrich" de Gottfried Keller, et quand j’aurais achevé un passage de "Nuit", de le lui envoyer. Je me suis mis à écrire comme un possédé, mais ce n’était pas assez bon. J’ai tout jeté. Je n’ai plus jamais écrit à Max Brod, même quand "Nuit" a paru pour de bon en Allemagne. Je le regrette beaucoup, encore aujourd’hui.

("La langue allemande est mon seul pays", p. 11)

("La langue allemande est mon seul pays", p. 11)

Un antisémite, c'est comme un cancéreux. A un stade trop avancé, ça ne sert à rien d'opérer.

— Y a juste ton nom qui cloche, a dit ma mère. Tu devrais le changer.

— On s'en fout du nom, a dit Slavitzki. Ce qui compte, c'est le sang et la foi. Je suis pas un Polack.

— T'es quoi, alors ? a demandé ma mère.

— Un vrai Allemand, aryen pur et dur, a dit Slavitzki. Mes ancêtres étaient des Allemands de l'étranger, d'où le nom polonisé.

— Ah bon, je savais pas, a dit ma mère. Pourquoi tu m'en a jamais parlé ?

— Parce que je suis pas un vantard, moi.

— Et t'as des preuves… pour tes ancêtres, tout ça ? a demandé ma mère. T'as un arbre généalogique certifié conforme ?

— Rien du tout, a dit Slavitzki, mais je suis prêt à prouver ma mauvaise foi, et la mauvaise foi d'un Allemand, c'est du costaud.

— Oui, a dit ma mère, bien dit !

— On s'en fout du nom, a dit Slavitzki. Ce qui compte, c'est le sang et la foi. Je suis pas un Polack.

— T'es quoi, alors ? a demandé ma mère.

— Un vrai Allemand, aryen pur et dur, a dit Slavitzki. Mes ancêtres étaient des Allemands de l'étranger, d'où le nom polonisé.

— Ah bon, je savais pas, a dit ma mère. Pourquoi tu m'en a jamais parlé ?

— Parce que je suis pas un vantard, moi.

— Et t'as des preuves… pour tes ancêtres, tout ça ? a demandé ma mère. T'as un arbre généalogique certifié conforme ?

— Rien du tout, a dit Slavitzki, mais je suis prêt à prouver ma mauvaise foi, et la mauvaise foi d'un Allemand, c'est du costaud.

— Oui, a dit ma mère, bien dit !

"Un bâtard" dit-il, "une saleté de bâtard." Et il ajouta : "Elle rêve peut-être du bâtard... ou que Moïshe va la quitter quand le bâtard sera né."

Deborah sourit faiblement. "Comment savoir de quoi elle rêve..."

"Enfin..."

"On ne peut jamais savoir ce qui se passe dans la tête des autres, ni pourquoi ils crient dans leur sommeil."

Deborah sourit faiblement. "Comment savoir de quoi elle rêve..."

"Enfin..."

"On ne peut jamais savoir ce qui se passe dans la tête des autres, ni pourquoi ils crient dans leur sommeil."

L'obscurité était tombée d'un coup et la rue s'étendait devant lui, déserte, comme toujours à cette heure. De temps à autre, le vent apportait des gémissements lugubres qui montaient des fourrés -- mais ce n'était que les vivants qui se lamentaient sur les morts --, des sons légers, familiers, qui troublaient à peine le silence, car ils faisaient partie de la nuit. Ranek s'arrêta quelques secondes devant l'entrée de la cave, reniflant l'air comme un animal. Il va pleuvoir, pensa-t-il.

Elle posa l'écuelle sur l'escalier en pierre qui menait à la cave. "Attendez-moi une minute, je dois faire un petit tour en bas." Ranek savait que la cave du bordel s'était transformée en toilettes publiques où tout le voisinage venait faire ses besoins. Il ne posa pas de questions. Tandis qu'elle descendait les marches raides, il se retourna et promena ses regards dans la cour. Les nombreuses cordes à linge étaient encore là, vides, comme une relique absurde et superflue, un filet qu'un dément aurait tendu devant le ciel. Il vit près du mur un chat gris, laid, pouilleux, sortir lentement de dessous le banc en bois comme un fauve malade sur le point de mourir. A pattes de velours, la bête glissa le long du mur à la vitesse d'un escargot et son existence lui parut soudain aussi vaine que le reste. Cette maudite cour est à l'image de notre vie, pensa-t-il : le mur lézardé, le chat gris et malade, les cordes à linge vides. Il cracha de nouveau, se retourna et regarda vers la cave, mais l'endroit était si sombre qu'il ne pouvait pas distinguer la silhouette de la femme accroupie.

Ils s'arrêtèrent. Deborah s'adossa à la clôture et attendit qu'il commence, mais une nouvelle fois il ne trouva pas ses mots. Ses lèvres restaient serrées. Il s'avança juste un peu pour examiner son visage, sans rien dire. Ses cheveux bruns et lisses étaient tirés en arrière et noués sur sa nuque en un simple chignon... la même coiffure qu'avant... avant la guerre. Son visage était émacié. Elle n'avait jamais été bien épaisse, mais ces pommettes saillantes, ces joues caves... c'était nouveau. Et pourtant... plus il la regardait, moins son visage lui paraissait changé. Par quel miracle ? Et soudain il sut : ni la guerre ni les épreuves ni l'injustice n'avaient pu altérer son expression profonde.

Il y a longtemps que j'ai changé mes larmes en encre (140)

Déjà à l'époque, il était en quelque sorte évident pour moi que les autres langues ne seraient que des langues de remplacement, les béquilles d'un paralysé temporaire qui les rejette dès qu'il peut de nouveau marcher seul. (123)

L'allemand était aussi la langue du soldat juif qui perdit ses jambes pour l'Allemagne à Verdun et arriva plus tard à Auschwitz en fauteuil roulant. (122)

Ceux qui assènent de pieuses paroles et prétendent aimer l'humanité tout entière, n'aiment en réalité personne. Quand on aime, on fait toujours des choix. Je ne peux pas aimer tout le monde, mais dans le cadre de mes possibilités, je peux faire en sorte qu'il ne soit fait de tort à personne. (115)

Je me battais tous les jours pour la langue allemande, je me battais contre un monde qui aurait bien voulu que je pense en anglais et que, comme la plupart des émigrants, je raccroche la langue allemande au clou. (88)

La diffusion du film [À l'ouest rien de nouveau] dans les cinémas d'Allemagne en 1930 provoque un scandale. Les nazis le font boycotter. Goebbels, alors Gauleiter de Berlin, envoie ses hommes de main dans tous les cinémas. Ils lancent des boules puantes et des souris dans le public. Le film est finalement interdit. Mais le scandale fait augmenter les tirages du livre. (49)

- J'étais le seul Juif de la classe, dit l'étranger. Mais je n'ai jamais chanté avec les autres. Tu te trompes. Je serrais les lèvres comme un vieux loup qui cache ses dents. Et je n'ai jamais braillé "Heil Hitler !". D'ailleurs je ne braille jamais. (28)

- Tu as écrit. C’est vrai. Mais tu as écrit dans ta langue. Pas dans leur langue.

- Ta langue est l’allemand.

- L’allemand.

- La langue maudite.

- La langue maudite.

- Que tu aimes.

- Que j’aime.

- Que tu as toujours aimée. Même à l’époque.

- Même à l’époque.

- Quand les synagogues brûlaient.

- Quand les synagogues brûlaient.

- Que tu as aimée. Même au pays des fusillades de masse.

- Au pays des fusillades de masse.

- Quand tu regardais au loin, vers l’endroit où fumaient les fours d’Auschwitz.

- Aussi à ces moments-là.

- Aussi à ces moments-là.

Le visage de l’étranger est le mien, p. 35-36

- Ta langue est l’allemand.

- L’allemand.

- La langue maudite.

- La langue maudite.

- Que tu aimes.

- Que j’aime.

- Que tu as toujours aimée. Même à l’époque.

- Même à l’époque.

- Quand les synagogues brûlaient.

- Quand les synagogues brûlaient.

- Que tu as aimée. Même au pays des fusillades de masse.

- Au pays des fusillades de masse.

- Quand tu regardais au loin, vers l’endroit où fumaient les fours d’Auschwitz.

- Aussi à ces moments-là.

- Aussi à ces moments-là.

Le visage de l’étranger est le mien, p. 35-36

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Edgar Hilsenrath

Quiz

Voir plus

la demoiselle et le troubadour

Qui est Jeanne ?

Jeanne est une une jeune fille qui va habité chez son oncle

Jeanne est une paysanne qui habite à paris

Jeanne est une citadinne qui habite seule chez elle

10 questions

7 lecteurs ont répondu

Thème : La demoiselle et le troubadour de

Roselyne BertinCréer un quiz sur cet auteur7 lecteurs ont répondu