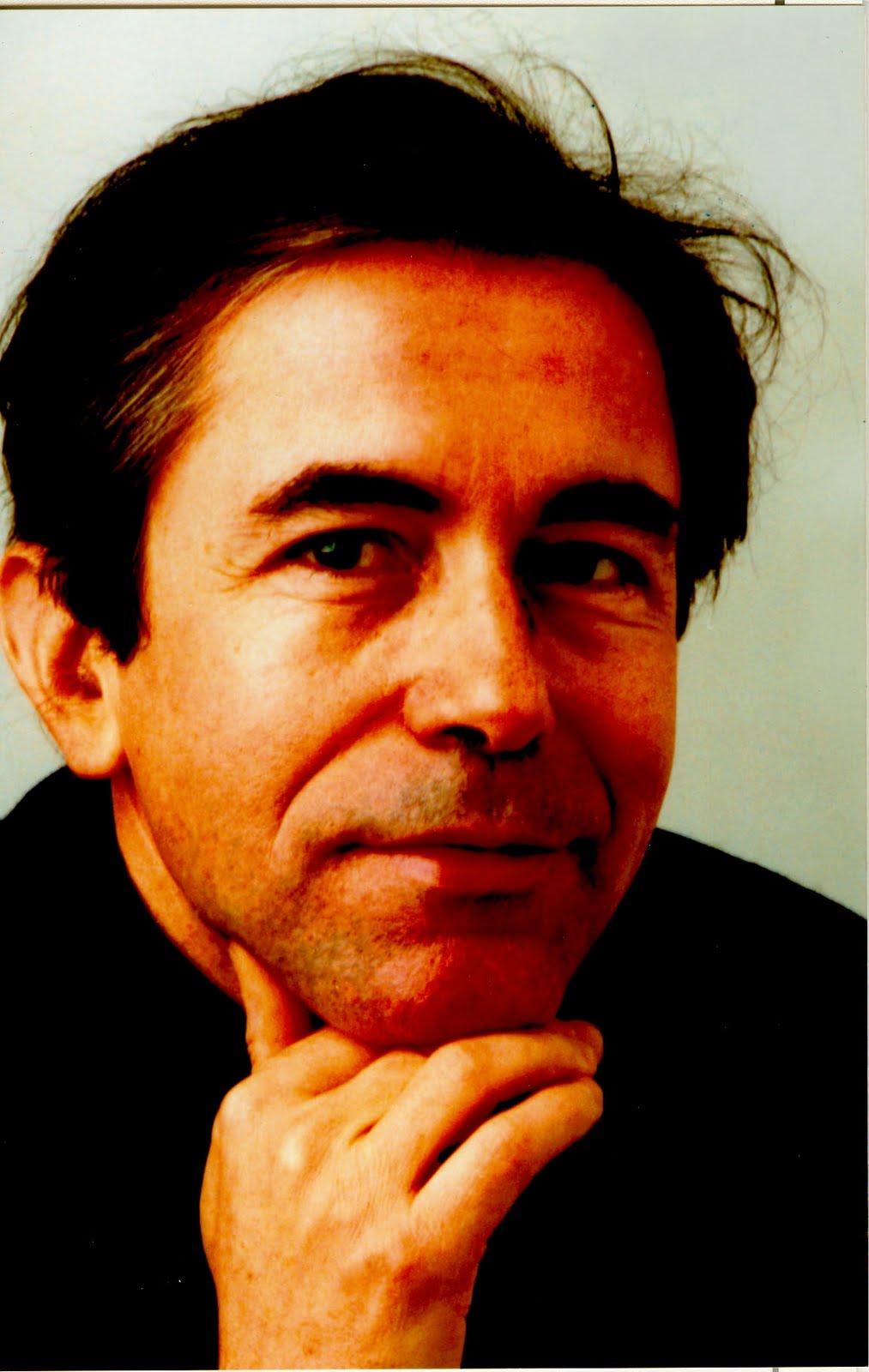

Nationalité : France

Né(e) à : Embrun , le 02/06/1951

Né(e) à : Embrun , le 02/06/1951

Biographie :

François Jullien est un philosophe et sinologue français.

Normalien et agrégé, il a étudié ensuite la langue et la pensée chinoises ; il a été étudiant aux universités de Pékin et de Shanghai, puis responsable de l'Antenne française de sinologie à Hong-Kong, puis pensionnaire de la Maison franco-japonaise à Tokyo.

Docteur de troisième cycle, puis docteur d'État en études extrême-orientales.

Il a été président de l'Association française des études chinoises (de 1988 à 1990), directeur de l'UFR Asie orientale de l'Université Paris VII (1990-2000) ainsi que président du Collège international de philosophie (1995-1998). Il est actuellement professeur à l'Université Paris Diderot et directeur de l'Institut de la pensée contemporaine ainsi que du Centre Marcel-Granet ; membre senior de l'Institut universitaire de France.

Il dirige actuellement l'Agenda de la pensée contemporaine aux éditions Flammarion.

Il joue également un rôle de conseiller auprès d'entreprises occidentales qui désirent s'implanter en Chine.

+ Voir plusFrançois Jullien est un philosophe et sinologue français.

Normalien et agrégé, il a étudié ensuite la langue et la pensée chinoises ; il a été étudiant aux universités de Pékin et de Shanghai, puis responsable de l'Antenne française de sinologie à Hong-Kong, puis pensionnaire de la Maison franco-japonaise à Tokyo.

Docteur de troisième cycle, puis docteur d'État en études extrême-orientales.

Il a été président de l'Association française des études chinoises (de 1988 à 1990), directeur de l'UFR Asie orientale de l'Université Paris VII (1990-2000) ainsi que président du Collège international de philosophie (1995-1998). Il est actuellement professeur à l'Université Paris Diderot et directeur de l'Institut de la pensée contemporaine ainsi que du Centre Marcel-Granet ; membre senior de l'Institut universitaire de France.

Il dirige actuellement l'Agenda de la pensée contemporaine aux éditions Flammarion.

Il joue également un rôle de conseiller auprès d'entreprises occidentales qui désirent s'implanter en Chine.

Source : Wikipedia

Ajouter des informations

étiquettes

Videos et interviews (48)

Voir plusAjouter une vidéo

{Cours de Patrick Hochart et François Jullien - Lire la philosophie}Les cours méthodiques et populaires de philosophie permettent à toutes et tous de se familiariser avec la philosophie, son histoire, ses auteurs, ses concepts. Avec Patrick Hochart, enseignant-chercheur en philosophie, maître de conférences à l'université Paris-Diderot (Paris 7), et François Jullien, philosophe, helléniste et sinologue, professeur à l'université Paris-Diderot (Paris 7) et titulaire de la chaire sur l'altérité à la Fondation Maison des sciences de l'homme.Cours enregistré le 19 avril 2022 à la BnF I François-Mitterrand

+ Lire la suite

Citations et extraits (142)

Voir plus

Ajouter une citation

Comme ne cessent de le répéter les Chinois, si "tout le monde est à même de distinguer les différentes saveurs", l'insipidité du "centre" (ou du "Tao") est "ce qu'il y a de plus difficile à apprécier". Mais elle s'apprécie sans fin.

(p.18)

(p.18)

Il convient donc de se former à cet art de la lecture, celui de laisser INFUSER le sens : loin du pointage impérieux du discours (démonstratif) et de tous ses marquages insistants laisser dissoudre librement en soi tout le sens possible, se prêter à ses sollicitations secrètes et s'engager ainsi dans un itinéraire qui se renouvelle toujours, à l'infini.

(p.27)

(p.27)

La fadeur est CONCRÈTE - même si elle est discrète.

(p.27)

(p.27)

La fadeur des choses appelle au détachement intérieur. Mais elle est aussi une vertu, notamment dans notre rapport à autrui, parce qu'elle est gage d'authenticité ; elle doit être aussi à la base de notre personnalité puisque, seule, elle permet de posséder également toutes les aptitudes et de faire preuve, en chaque occasion, de la faculté requise.

(p.19)

(p.19)

[les arts chinois] peuvent rendre plus SENSIBLE cette insipidité fondamentale – ils ont donc mission de la révéler : à travers le son, le poème, la peinture, la fadeur devient expérience.

(p.21)

(p.21)

[...] la fadeur est au départ de tous les possibles et les fait communiquer.

(p.17)

(p.17)

La philosophie repose sur ce geste de refus, qui permet d'avancer dans la pensée, de la renouveler.

Ils se sont croisés, et même cela toute leur vie, mais ils ne se sont jamais abordés. Comme on aborde, sur la mer, un autre navire, venant d’ailleurs, ou comme on aborde un matin dans une île ; ou comme on aborde au port, un rivage. Avec ce que cet abord suppose toujours d’inattendu : on « aborde », définit le dictionnaire, « un lieu inconnu ou qui présente des difficultés » – n’effaçons pas plus ce péril vis-à-vis des êtres que vis-à-vis des choses. Pour aborder, on vient de plus loin, on émerge de son étrangeté et l’on s’enfonce dans celle de l’autre.

…

On peut répondre, ou non, à l’appel de l’intime. S’il n’y a pas faute (et « mal », par conséquent) à ne pas exploiter cette ressource de l’intime, il n’en n’est pas moins vrai que ceux qui n’ont pas su développer d’intime ont raté quelque chose ou plutôt l’essentiel. Peut-être ont-ils tout raté : ils sont passés à côté. Or le mal, disait déjà Plotin, n’étant pas quelque chose d’effectivement voulu, délibérément intentionnel, est toujours un « raté ».

On répondra néanmoins que l’intime ne peut être une catégorie morale puisqu’il est lié à la rencontre adventice, donc à l’aléatoire, donc à la chance. Mais, là encore, jusqu’à quel point est-ce vrai ? Il est certains que j’aurais pu ne pas la croiser de ma vie. Mais, en même temps, ce n’est pas la croiser qui fait la rencontre et creuse de l’intime entre nous. Et même ce n’est pas tant l’un ou l’autre de nous qui compte, en tant que tel et tel qu’il est, avec ses qualités qu’on dénombre et plus ou moins fantasmées, c’est ce que nous sommes conduits à faire en commun pour engager et « entretenir » cet intime. La question est donc, en fait : jusqu’où risquons-nous – misons-nous – l’un et l’autre (version désormais strictement humaine du fameux pari) pour sortir de notre isolement-côtoiement (le parallélisme des solitudes) et basculer « d’un même côté » face à « l’autrui du monde » ? Comptent moins la vertu ou les dons de l’un ou de l’autre que le point – le stade – où chacun, dans sa vie, est arrivé et est prêt à oser. Car c’est toujours vis-à-vis d’un « premier venu », qu’on le veuille ou non, comme le disait déjà Rousseau de ses parents, qu’on s’ouvre à l’intimité.

De là, la question devient plus radicale encore : serait-ce donc envers n'importe qui que je peux engager cet intime? Peut-être...

Peut-être tant l’intime est différent de l’amour, n’est pas question de préférence et de séduction, n’a pas en vue notre propre satisfaction, mais est plutôt la décision progressivement mûrie de s’enfoncer ensemble dans ce fond sans fond d’un dedans partagé.

La question encore se retourne. Dite à l’envers (et devenant brutale) : est-on donc coupable de sa solitude ? Car l’alternative est simple : on est intime ou on est seul (seul y compris dans son « amour »). Car, si l’on dit que la solitude est une malchance, qu’on n’a pas « rencontré », ou bien qu’on n’avait pas les « qualités qu’il faut », il est facile alors de rétorquer que tout le monde, dans sa vie, a croisé quelqu’un qu’il suffisait d’aborder. On est responsable de sa solitude du fait de ne pas avoir su pousser la porte de l’Autre, s’adresser et accéder à lui, lui parler comme à un « Toi » – on est resté en deçà, on a respecté la frontière, on a craint de s’exposer ou, aussi bien, d’agresser.

…

De quelque nature qu’elle soit, une séparation ne détruit pas l’intime. Car l’intime n’est pas de contact (coudoiement), mais d’intériorité, ou plutôt d’un « plus intérieur que l’intérieur ». C’est pourquoi il n’exige pas la présence, peut se développer dans l’absence. Dans l’absence on peut rester « auprès ».

pp. 115-117

"Paysage", à vrai dire, est un terme bien venu en français. Mieux encore peut être que dans d'autres langues européennes à composition similaire, mais où la liaison phonétique est plus rude, le glissement à l'intérieur du mot moins aisé : "paysage" se glisse à l'aise hors de "pays", et s'épanouit à partir de lui, comme de son corps informe de larve la chrysalide évadée. "Pays" - "paysage". (p. 137)

Chapitre VI - Mise en tension

Chapitre VI - Mise en tension

les anciennes stratégies sont désormais désuètes, car le terrorisme, la violence ne sont pas interprétables seulement en termes moraux.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Grandeur Nature : le Paysage

Alzie

57 livres

Des éloges sinon rien !

Mimimelie

52 livres

Auteurs proches de François Jullien

Quiz

Voir plus

Complétez les titres de Pierre Desproges

Chroniques de la haine ...

annoncée

ordinaire

amoureuse

nécessaire

10 questions

88 lecteurs ont répondu

Thème :

Pierre DesprogesCréer un quiz sur cet auteur88 lecteurs ont répondu