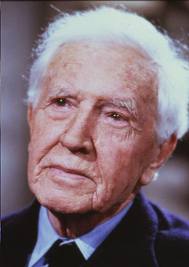

Nationalité : France

Né(e) à : Rovigo (Algérie) , le 22/10/1907

Mort(e) à : Vézelay (89) , le 15/06/2000

Né(e) à : Rovigo (Algérie) , le 22/10/1907

Mort(e) à : Vézelay (89) , le 15/06/2000

Biographie :

Militaire français, romancier et essayiste. L'oeuvre de ce pilote et écrivain, longtemps officier dans l'armée de l'air, a été marquée par la Seconde Guerre mondiale et le conflit dans son Algérie natale. En 1943, Jules Roy publie Ciel et Terre, puis Chants et prières pour des pilotes.

En 1946, devenu commandant d'aviation, il écrit La Vallée heureuse, récit des missions de bombardements de la Ruhr par l'aviation alliée qui lui vaudra le prix Renaudot.

Jules Roy était proche d'Antoine de Saint-Exupéry, de Joseph Kessel et surtout d'Albert Camus, qu'il avait rencontré en avril 1945 à Paris.

Envoyé en Indochine en mars 1952 pour une mission de propagande, il est témoin de massacres et de tortures, ce qui l’amènera à démissionner de l’armée dès février 1953. Mais il lui faudra trente-huit ans pour dire clairement les choses.

Dans « Bataille dans la rizière » en 1953, pas un mot de la torture. Il assimile, au contraire, les soldats du corps expéditionnaire aux croisés, au nom de la lutte contre le communisme.

Prix Renaudot en 1946 pour La Vallée heureuse

Prix Prince-Pierre-de-Monaco en 1954 pour Le Navigateur

Grand Prix littéraire de Monaco en 1957

Grand prix de littérature de l'Académie française en 1958

Grand Prix national des lettres en 1969

Prix de la Ville de Paris en 1975

+ Voir plusMilitaire français, romancier et essayiste. L'oeuvre de ce pilote et écrivain, longtemps officier dans l'armée de l'air, a été marquée par la Seconde Guerre mondiale et le conflit dans son Algérie natale. En 1943, Jules Roy publie Ciel et Terre, puis Chants et prières pour des pilotes.

En 1946, devenu commandant d'aviation, il écrit La Vallée heureuse, récit des missions de bombardements de la Ruhr par l'aviation alliée qui lui vaudra le prix Renaudot.

Jules Roy était proche d'Antoine de Saint-Exupéry, de Joseph Kessel et surtout d'Albert Camus, qu'il avait rencontré en avril 1945 à Paris.

Envoyé en Indochine en mars 1952 pour une mission de propagande, il est témoin de massacres et de tortures, ce qui l’amènera à démissionner de l’armée dès février 1953. Mais il lui faudra trente-huit ans pour dire clairement les choses.

Dans « Bataille dans la rizière » en 1953, pas un mot de la torture. Il assimile, au contraire, les soldats du corps expéditionnaire aux croisés, au nom de la lutte contre le communisme.

Prix Renaudot en 1946 pour La Vallée heureuse

Prix Prince-Pierre-de-Monaco en 1954 pour Le Navigateur

Grand Prix littéraire de Monaco en 1957

Grand prix de littérature de l'Académie française en 1958

Grand Prix national des lettres en 1969

Prix de la Ville de Paris en 1975

Source : Wikipedia

Ajouter des informations

étiquettes

Video et interviews (17)

Voir plusAjouter une vidéo

Jules Roy

Agé aujourd'hui de 82 ans, Jules ROY vient de publier ses mémoires sous le titre "Mémoires barbares" (Albin Michel). A cette occasion, il a reçu Bernard Pivot pour un long entretien dans sa maison de Vezelay, et retrace pour lui les grandes lignes de sa vie ; vie dont le maître mot aura sans doute été la quête de vérité, au prix de radicales volte-face qui l'ont, aux yeux de certains,...

Citations et extraits (63)

Voir plus

Ajouter une citation

Une mystique nous avait labourés, ensemencés et vite recouverts, nous n’étions pas comme les autres, Dieu nous avait choisis et nous conduisait à travers les vicissitudes et les iniquités du monde. Nous nous sentions élus. Quand nous allions, deux fois par semaine, en début d’après-midi, en promenade, en rang, à travers les rues de Saint-Eugène et par le boulevard qui longeait la mer, à la pointe Pescade ou dans les collines, une ivresse me gagnait : écouter mourir ou gronder les vagues, contempler les navires qui sortaient du port d’Alger ou y entraient, c’étaient aussi des appels. De quoi ? Vers qui ? Ce romantisme échevelé, le lycée ne l’aurait jamais inspiré. Je me souviens que la première année, toute de bonne soupe, de haricots charançonnés, de bœuf bouilli et d’omelettes aux pommes de terre, nous la passâmes, comme les Hébreux en Egypte, en attente. Notre Terre promise c’était, à hauteur du dôme de la basilique de Notre-Dame d’Afrique mais sur la colline voisine, plus à l’ouest, d’où l’on surplombait la mer de haut, le bâtiment superbe du séminaire, la royale chapelle au clocher en forme de minaret. C’est là que nous grimpâmes l’année d’après. D’une villa banale et sans âme, nous passions à un château de la chrétienté qu’avec le temps je vois, les fortifications en moins, semblable au Krak des Chevaliers dans le désert de Syrie. (Les caroubes de Dieu p.100-101)

Pourquoi quitter Paris ? J’étais heureux, j’avais de bons amis, le meilleur de tous était Signaux qui ressemblait à un épagneul triste. Plein de talent, il parlait peu de lui. Il avait reçu le prix Interallié pour un récit déchirant et désabusé au titre prémonitoire, Fin. (La vie parisienne p.363)

Ce jour-là, les chevaux semblaient avoir pris le mors aux dents. Il filaient, ils filaient sans l'aide du fouet, il fallait les retenir. Que leur avait-on donné à manger chez Simeray, à ces zèbres ?

Avec le courrier de France, un rêve s’empara de l’armée. Des hommes s’écartaient de leurs camarades. Des visages de femmes que l’absence embellissait se levaient en eux. Bouychou tenait une lettre qu’il faisait semblant de ne pas pouvoir déchiffrer à cause de la lumière, en vérité parce qu’il savait à peine lire et écrire, et n’osait pas l’avouer.

« Demande au sergent de te la lire, dit Passebois.

― Il ne sait pas plus que nous.

― Alors au lieutenant. »

« Dois-je la lire tout haut ou préférez-vous... demanda M. de Roailles.

― Tout haut », s’écrièrent les hommes.

On se serra autour du lieutenant qui s’approcha de la lumière. Alors on vit son visage dont le soleil commençait par ses brûlures à effacer les taches de rousseur, son nez droit, sa petite bouche aux lèvres minces, encadrée de favoris bouclés et le duvet blond de sa lèvre supérieure.

« Montségur (Ariège) le 20 juin 1830, dit le lieutenant. Le courrier va vite, ajouta-t-il d’une autre voix. Il n’a pas dix jours. Mon cher amour, reprit-il. Depuis que tu es parti, la terre n’est plus là et le ciel me manque. La vie est toute noire. Je pense à toi sans cesse et j’espère que tu es en bonne santé. Reviens vite, Marjol.

C’est un beau nom Marjol, remarqua le lieutenant.

― Ça veut dire vaurien. »

Le lieutenant fit une pause.

« Mon cœur ne bat que pour toi. Et c’est signé : Marie Alda...

― Aldabram, s’écria Bouychou.

― C’est votre femme ?

― Oui. Enfin, non. C’est pas ma femme qui me dirait des choses pareilles. C’est l’autre. »

« Demande au sergent de te la lire, dit Passebois.

― Il ne sait pas plus que nous.

― Alors au lieutenant. »

« Dois-je la lire tout haut ou préférez-vous... demanda M. de Roailles.

― Tout haut », s’écrièrent les hommes.

On se serra autour du lieutenant qui s’approcha de la lumière. Alors on vit son visage dont le soleil commençait par ses brûlures à effacer les taches de rousseur, son nez droit, sa petite bouche aux lèvres minces, encadrée de favoris bouclés et le duvet blond de sa lèvre supérieure.

« Montségur (Ariège) le 20 juin 1830, dit le lieutenant. Le courrier va vite, ajouta-t-il d’une autre voix. Il n’a pas dix jours. Mon cher amour, reprit-il. Depuis que tu es parti, la terre n’est plus là et le ciel me manque. La vie est toute noire. Je pense à toi sans cesse et j’espère que tu es en bonne santé. Reviens vite, Marjol.

C’est un beau nom Marjol, remarqua le lieutenant.

― Ça veut dire vaurien. »

Le lieutenant fit une pause.

« Mon cœur ne bat que pour toi. Et c’est signé : Marie Alda...

― Aldabram, s’écria Bouychou.

― C’est votre femme ?

― Oui. Enfin, non. C’est pas ma femme qui me dirait des choses pareilles. C’est l’autre. »

Quel drôle d’homme ! C’était vrai qu’il souffrait, l’été, et ne se réveillait qu’au moment où un semblant d’hiver s’abattait sur la Mitidja. Mais quoi, toujours la pluie à ce moment-là, des bourrasques, des ouragans liquides, à part les rares fois où de la neige était tombée en fondant presque tout de suite, sauf sur les crêtes où elle demeura des jours et des jours, étincelante sous le soleil revenu. À Marie Aldabram l’hiver ne manquait pas à ce point. Marjol, c’était d’abord de ça qu’il avait faim. Le ciel englouti, les routes bloquées, les maisons recouvertes jusqu'au toit, la montagne poudrée, ouatée, fleurie, étouffée sous la neige, les bois figés dans le silence et la blancheur, les nuages bas roulant leur épaisseur de ténèbres, des bouts de vallées avec leurs haies ensevelies, des arêtes de rochers noirs, des plaques de gel avec leur gerçures et leurs yeux d’huile, des touffes de trèfle durci, des chevaux qu’on n’avait pas ramenés dans les fermes et qui s’ennuyaient dans les pâtures mortes, droits sur leurs membres velus, reniflant désespérément l’herbe enfouie, et à qui on tendait une croûte de pain. Mais surtout des traces. En temps normal, on pourrait croire la forêt déserte. Il suffisait d’une giboulée de neige pour marquer le passage de toutes les bêtes qui l’habitaient : des sabots de chevreuils, des pattes de renards, des griffes de mulots sortis de leurs galeries, des étoiles d’oiseaux, des batailles de freux au pied d’un noisetier, des sauts de lièvres ou d’écureuil. Il entendait le crissement de ses semelles sur la neige poudreuse, y enfonçait les mains, s’en barbouillait le visage, en mangeait, Un prince. Seul. Tout ça à soi. D'une crête, il regardait la neige souveraine, ce tombeau royal, cette escadre triomphale de voiliers en route vers l’éternité sur laquelle, à midi, passait la fanfare des cloches accompagnée d’une voix de bronze sourde, pareille à celle des canons. Des pensées et des audaces qu’on n’aurait jamais eues se débridaient au retour, quand on respirait au village l’odeur des femmes. Jamais d’hiver ici, que ces déferlements qu’un soir amenait de l’ouest et qui battaient la plaine, cette humidité qui vous faisait grelotter. Alors, il s’enfermait, allumait du feu dans la cheminée, regardait le bois flamber et tisonnait avaricieusement, car le bois d’ici brûlait vite, sans braises, sans cette diversité de flammes de là-bas, sans ces vapeurs, ces moirures et ces panaches des essences. Pourtant, là-bas, souviens-toi Marjol, l’hiver n’était pas tellement drôle. L’hiver, il tardait toujours à Marie Aldabram de se coucher près de son mari. Une chaleur rayonnait de cette grande carcasse étendue dans l’ombre, avec ses douleurs et ses éclairs féroces. (p 275-276)

Ensemble, nous lui cherchâmes une place. J’étais un peu gêné de montrer mon lit défait, mon bureau en désordre, mes vêtements épars. J’émiettai du pain dans une assiette, j’ajoutai une croûte de fromage, j’emplis d’eau un bol.

« Il a un nom ?

― Je l’appelle Agar. »

Agar, c’était le nom de l’esclave d’Abraham, la mère d’Ismaël.

Ça m’étonna. Des Arabes ne lui auraient pas collé ce nom-là. C’est pourtant celui que j’ai cru entendre.

« C’est un mâle ou une femelle ? »

Belkacem fit un geste d’ignorance. Peu importait. J’aurais préféré une colombe ou une tourterelle. Agar, ça sonnait bien pour un choucas, mais c’était un nom arabe. S’il habitait chez moi, je ferais de lui un chrétien, je le naturaliserais français.

« Et bien, merci, dis-je pour les congédier. Belkacem, je suis très touché. »

J’ai hésité à ouvrir tout de suite la cage. Il lui fallait le temps de s’adapter à sa nouvelle demeure. J’approchai son assiette. Il gargouilla encore. Gouâ, gouâ... Mais cette fois, le cri était plus pointu, plus aigu. Agar, Agar, je ne trouvais pas de nom français ressemblant à celui-là. C’est alors qu’un vieux nom russe passé depuis longtemps dans la littérature, un nom de prince, Igor, m’est venu à l’esprit. Ça m’a plu. Qui sait si le cosaque dont ma mère descend ne s’appelait pas Igor ?

Il m’a paru s’intéresser à ce que je faisais. A midi, en partant déjeuner chez Arthur, j’ai ouvert sa cage, je lui ai parlé.

« Tu as à manger et à boire. Tu es chez toi. Salut, Igor. » (p.574)

« Il a un nom ?

― Je l’appelle Agar. »

Agar, c’était le nom de l’esclave d’Abraham, la mère d’Ismaël.

Ça m’étonna. Des Arabes ne lui auraient pas collé ce nom-là. C’est pourtant celui que j’ai cru entendre.

« C’est un mâle ou une femelle ? »

Belkacem fit un geste d’ignorance. Peu importait. J’aurais préféré une colombe ou une tourterelle. Agar, ça sonnait bien pour un choucas, mais c’était un nom arabe. S’il habitait chez moi, je ferais de lui un chrétien, je le naturaliserais français.

« Et bien, merci, dis-je pour les congédier. Belkacem, je suis très touché. »

J’ai hésité à ouvrir tout de suite la cage. Il lui fallait le temps de s’adapter à sa nouvelle demeure. J’approchai son assiette. Il gargouilla encore. Gouâ, gouâ... Mais cette fois, le cri était plus pointu, plus aigu. Agar, Agar, je ne trouvais pas de nom français ressemblant à celui-là. C’est alors qu’un vieux nom russe passé depuis longtemps dans la littérature, un nom de prince, Igor, m’est venu à l’esprit. Ça m’a plu. Qui sait si le cosaque dont ma mère descend ne s’appelait pas Igor ?

Il m’a paru s’intéresser à ce que je faisais. A midi, en partant déjeuner chez Arthur, j’ai ouvert sa cage, je lui ai parlé.

« Tu as à manger et à boire. Tu es chez toi. Salut, Igor. » (p.574)

Je n'avais donc pas de honte à abriter sous mon édredon un chien qui n'était heureux qu'au chaud et avec moi, et tournait peut-être dans sa tête, sans pouvoir les exprimer, les mêmes tourments que moi. Ca compte, même quand c'est un chien, quelqu'un qui vous préfère au reste du monde.

Le charpentier expliquait au père et à Marie qu’il ne fallait pas désespérer, que les sauterelles étaient déjà venues et que le Mitidja restait une terre fertile. Si un orage se formait, si le vent du nord se levait, les sauterelles s’en iraient.

Il nous restera quoi ? » dit le père.

On n’avait pas si facilement raison de la terre. Elle se défendait.

« Et les bœufs ? »

Ils pensaient toujours aux bœufs qui, enfermés, poussaient des mugissements lamentables. Et si on n’avait pas retrouvé les bœufs, l’an dernier ?

« Dans le fond, vous seriez tranquilles. On commence à se demander si posséder sert à quelque chose. Il y a déjà des phalanstères en France, imaginés par des philosophes originaires de Franche-Comté comme vous. Vous n’en avez jamais entendu parler ?

― Non.

― On se groupe pour travailler ensemble, on vit des ressources de la communauté, mais on n’a rien à soi. Je crois à un avenir comme ça. Moins on en a... Tandis que nous... »

La logique. Le gouvernement avait fait miroiter à ces pauvres la fécondité d’une terre de Chanaan que les Arabes ne savaient pas exploiter et qui valait à présent mille francs l’hectare. Sans sauterelles. Avec les sauterelles, qui en voudrait encore ? (p.248)

Il nous restera quoi ? » dit le père.

On n’avait pas si facilement raison de la terre. Elle se défendait.

« Et les bœufs ? »

Ils pensaient toujours aux bœufs qui, enfermés, poussaient des mugissements lamentables. Et si on n’avait pas retrouvé les bœufs, l’an dernier ?

« Dans le fond, vous seriez tranquilles. On commence à se demander si posséder sert à quelque chose. Il y a déjà des phalanstères en France, imaginés par des philosophes originaires de Franche-Comté comme vous. Vous n’en avez jamais entendu parler ?

― Non.

― On se groupe pour travailler ensemble, on vit des ressources de la communauté, mais on n’a rien à soi. Je crois à un avenir comme ça. Moins on en a... Tandis que nous... »

La logique. Le gouvernement avait fait miroiter à ces pauvres la fécondité d’une terre de Chanaan que les Arabes ne savaient pas exploiter et qui valait à présent mille francs l’hectare. Sans sauterelles. Avec les sauterelles, qui en voudrait encore ? (p.248)

Pour la première fois aussi depuis le soir de l'accident, il put être bon, comme il le désirait, tel qu'il aurait été sans les cruelles exigences de la guerre. Il eut pitié de Raumer qui n'était peut-être pas mort, et qui errait peut-être dans la campagne ennemie pour échapper aux chiens policiers. Il savait que si Raumer revenait, il demanderait à être son navigateur. Non par défi envers la mort ni par besoin de se justifier, encore moins, comme une provocation à l'égard des imbéciles, mais pour se raccrocher à un autre survivant.

« Et pourtant » se dit-il, « on ne peut pas affirmer que madame Ferrer est si belle que ça »… C’était autre chose. Elle était un être étrange, qu’on avait envie de serrer contre soi pour oublier le mal de la terre, le bouleversement que la guerre apportait partout, les meurtrissures de l’âme, et même les Douglas dont le bruit et la violence, à la longue, fatiguaient, et qui tuaient dès qu’on cessait de les dominer

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Jules Roy

Lecteurs de Jules Roy (248)Voir plus

Quiz

Voir plus

Les femmes et la littérature

Quel est le nom du roman de Marie NDiaye qui lui a valu le prix Goncourt en 2009 ?

Alabama song

Trois femmes puissantes

Les Heures souterraines

Trois jours chez ma mère

10 questions

5178 lecteurs ont répondu

Thèmes :

Femmes écrivains

, femmes

, HéroïnesCréer un quiz sur cet auteur5178 lecteurs ont répondu