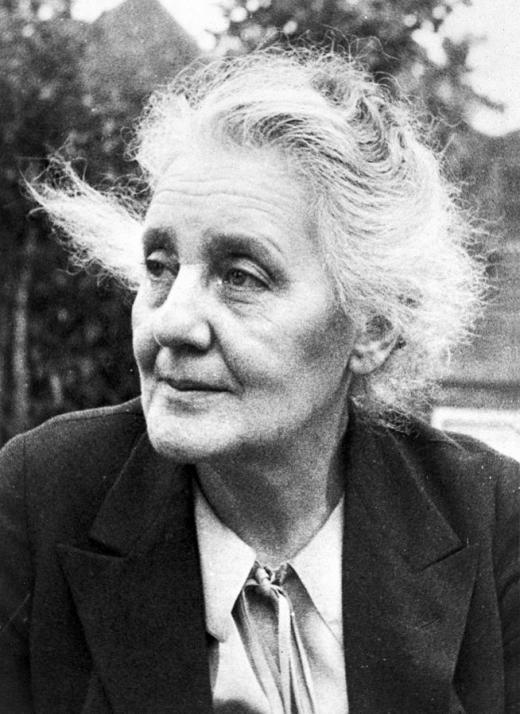

Nationalité : Royaume-Uni

Né(e) à : Vienne , le 30/03/1882

Mort(e) à : Londres , le 22/09/1960

Ajouter des informations

Né(e) à : Vienne , le 30/03/1882

Mort(e) à : Londres , le 22/09/1960

Biographie :

Melanie Klein, née Melanie Reizes, est une psychanalyste austro-britannique. Elle est chef de file d'un mouvement analytique anglais qui s'opposa à celui d'Anna Freud, fille du fondateur de la psychanalyse.

Formée en 1917 par Sandor Ferenczi elle entreprend des psychanalyses d'enfants à Budapest. En 1921, elle s'installe à Berlin et en 1925 part pour Londres où elle devient l'élève de Karl Abraham. Elle s'installe définitivement en Angleterre et poursuit ses travaux parallèlement à ceux d'Anna Freud.

En 1934, après avoir traversé une grave période de dépression à la suite de la mort accidentelle de l'un de ses fils, Melanie Klein fait au Congrès de Lucerne une conférence où elle formule pour la première fois sa célèbre théorie de la "position dépressive", que certains, tel Winnicott, placeront au même rang que la découverte par Freud du complexe d'Oedipe.

Complété en 1940 par un autre, ce texte qui décrit avec une violence extrême la formation du psychisme de l'enfant est la pierre angulaire de tout le système conceptuel de Melanie Klein.

+ Voir plusMelanie Klein, née Melanie Reizes, est une psychanalyste austro-britannique. Elle est chef de file d'un mouvement analytique anglais qui s'opposa à celui d'Anna Freud, fille du fondateur de la psychanalyse.

Formée en 1917 par Sandor Ferenczi elle entreprend des psychanalyses d'enfants à Budapest. En 1921, elle s'installe à Berlin et en 1925 part pour Londres où elle devient l'élève de Karl Abraham. Elle s'installe définitivement en Angleterre et poursuit ses travaux parallèlement à ceux d'Anna Freud.

En 1934, après avoir traversé une grave période de dépression à la suite de la mort accidentelle de l'un de ses fils, Melanie Klein fait au Congrès de Lucerne une conférence où elle formule pour la première fois sa célèbre théorie de la "position dépressive", que certains, tel Winnicott, placeront au même rang que la découverte par Freud du complexe d'Oedipe.

Complété en 1940 par un autre, ce texte qui décrit avec une violence extrême la formation du psychisme de l'enfant est la pierre angulaire de tout le système conceptuel de Melanie Klein.

Ajouter des informations

étiquettes

Videos et interviews (4)

Voir plusAjouter une vidéo

Monique Lauret //

Mélanie Klein et l'oedipe

Monique Lauret, psychiatre et psychanalyste

Les leçons de philosophie

Colloque Monaco 2019

La Maison de la Philosophie

Conférence du Samedi 8 Juin 2019

Citations et extraits (39)

Voir plus

Ajouter une citation

Dans leur fuite, on peut observer une interaction des pulsions d’amour et de haine. Le rejet peut même être une façon d’aimer, déformée certes, mais dont le but est la préservation d’une chose inconsciemment ressentie comme « trop bonne pour moi ». L’abandon « sauve » alors l’état de bonté ainsi reconnu, ne lui porte pas atteinte et le met à l’abri (de notre propre indignité qui pourrait le détruire).

Si au fond de notre inconscient, nous sommes devenus capables d'effacer dans une certaine mesure les griefs ressentis contre nos parents, nous pouvons alors être en paix avec nous même et aimer les autres dans le vrai sens du mot.

Nous étudierons dans ce livre quelques aspects de la vie affective des hommes et des femmes qui font partie des communautés civilisées, aspects dont les manifestations quotidiennes sont bien connues de nous tous. Ces manifestations affectives ont deux sources fondamentales ; ce sont les deux grands instincts primitifs de l’homme : la faim et l’amour ; autrement dit, l’instinct de conservation et l’instinct sexuel. Notre vie est essentiellement au service d’un objectif double : s’assurer des moyens d’existence et, en même temps, tirer du plaisir de cette existence. Nous savons tous que ces buts engendrent des émotions profondes et qu’ils peuvent être la cause de grands bonheurs ou de grands malheurs.

[…] de nombreuses personnes ne se sentent réellement heureuses et satisfaites qu’avec ceux qui leur sont inférieurs d’une façon quelconque, peut-être intellectuellement, socialement, ou même moralement. Ces inférieurs sont ceux dont elles ont réellement besoin et dont elles dépendent dans la vie. Ces personnes, qui ont besoin de s’assortir avec des inférieurs, sont naturellement le contraire des snobs, mais au fond ces deux types d’individus cherchent la même chose d’une manière différente. Tous deux ont besoin d’être rassurés, ils ont besoin qu’on leur garantisse qu’ils ne sont ni pauvres, ni misérables, ni vides, qu’ils sont dignes d’estime et d’amour.

Dans la vie quotidienne, l’exemple le plus simple de la projection est le toi aussi. Si quelqu’un nous attribue une chose déplaisante, nous supposons souvent instantanément qu’en fait cette chose est en lui.

Le fractionnement d’une bonne chose en plusieurs morceaux diminue le danger de frustration, de privation, ainsi que le risque que notre propre avidité ou notre cruauté ne détruise et ne ruine la chose bonne ou la personne aimée auxquelles nous attachons un prix.

Dans une certaine mesure, le bébé prend conscience de sa dépendance, il découvre qu’il ne peut pas satisfaire tous ses propres désirs ; il pleure et il crie ; il devient agressif. […] Cette expérience lui permet une prise de conscience de l’amour (sous la forme du désir) et une reconnaissance de la dépendance (sous la forme du besoin) en même temps qu’elle s’accompagne, inextricablement liés à elle, de sentiments et de sensations irrésistibles de douleur et de menace de destruction à l’intérieur et à l’extérieur. Le monde du bébé échappe à son action ; dans ce monde qui est le sien se sont produits une grève, un tremblement de terre, tout cela parce qu’il aime et qu’il désire, qu’un tel amour peut apporter douleur et ruine. Pourtant, il ne peut maîtriser ou extirper ni son désir, ni sa haine, ni ses efforts en vue de saisir et d’obtenir ; toute cette crise détruit son bien-être.

Prenons par exemple les occupations d’une maîtresse de maison : il est certain que nettoyer, etc., témoigne de son désir de rendre les choses agréables à la fois pour les autres et pour elle ; c’est donc une manifestation d’amour envers les autres et les choses auxquelles elle tient. Néanmoins, par la destruction de l’ennemi : la poussière, qui dans son inconscient représente les choses « mauvaises », la maîtresse de maison exprime en même temps son agressivité. La haine et l’agressivité originales, dérivées des sources les plus anciennes, peuvent percer chez des femmes dont la propreté devient obsessionnelle. Nous connaissons tous ce type de femme qui rend malheureux les membres de sa famille en « rangeant » continuellement ; ici, la haine est en réalité dirigée contre les gens qu’elle aime et qu’elle soigne.

Une fois que nous voyons le mal dans une autre personne, il devient possible, et il peut sembler nécessaire, de libérer l’agressivité refoulée éprouvée contre cette personne ; d’où le rôle important que jouent dans la vie la condamnation des autres et, d’une façon générale, la critique, la dénonciation et l’intolérance. Ce que nous ne pouvons tolérer en nous-mêmes, nous ne sommes pas prêts de le tolérer chez les autres. En condamnant les autres, nous pouvons aussi trouver une double satisfaction, directement du fait de nous libérer de nos tendances agressives, et également en nous sentant rassurés parce que nous nous conformons aux normes de ce qui est bien et parfait et que nous les observons.

En fuyant une chose bonne, qui est devenue plus ou moins mauvaise à nos yeux, nous préservons –en esprit- une image de ce qui était bon, qui avait presque été perdue. Et, en la découvrant ailleurs, c’est comme si nous la faisions revivre dans un autre lieu.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Melanie Klein

Lecteurs de Melanie Klein (259)Voir plus

Quiz

Voir plus

Morales de La Fontaine (1)

Dans quelle fable de J. de La Fontaine trouve-t-on cette morale: « Rien ne sert de courir, il faut partir à point » ?

Le renard et le bouc

Le laboureur et ses enfants

Le lièvre et la tortue

L’ours et l’amateur des jardins

8 questions

223 lecteurs ont répondu

Thèmes :

poésie françaiseCréer un quiz sur cet auteur223 lecteurs ont répondu