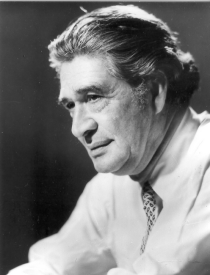

Nationalité : États-Unis

Né(e) à : New York , le 20/05/1912

Mort(e) à : Cambridge, Royaume-Uni , le 23/06/1986

Né(e) à : New York , le 20/05/1912

Mort(e) à : Cambridge, Royaume-Uni , le 23/06/1986

Biographie :

Sir Moses I. Finley est un historien américain d'origine, puis naturalisé britannique en 1962, spécialiste de l'Antiquité grecque.

Sir Moses I. Finley est un historien américain d'origine, puis naturalisé britannique en 1962, spécialiste de l'Antiquité grecque.

Source : Wikipedia

Ajouter des informations

étiquettes

Citations et extraits (36)

Voir plus

Ajouter une citation

Les générations antérieures savaient beaucoup moins de choses que nous sur le passé, mais peut-être sentaient-elles beaucoup plus vivement que nous la continuité avec ce passé dans lequel elles se reconnaissaient.

[Hans Meyerhoff ]

[Hans Meyerhoff ]

Les œuvres d'Homère, de Platon et d'Euclide étaient écrites à la main sur des rouleaux faits ordinairement de roseaux de papyrus. De ces originaux, des copies furent établies, toujours à la main, sur papyrus et plus tard sur parchemin (vélin). Aucun de ces matériaux n'est indestructible. Ce qui survécut fut, en dehors de quelques exceptions, ce qui avait été jugé digne d'être copié et recopié pendant des siècles d'histoire grecque, puis pendant des siècles plus nombreux encore d'histoire byzantine, au cours desquels les valeurs et les mœurs s'étaient plus d'une fois transformées, souvent de façon radicale.

Il n'est pas difficile de montrer combien peu a survécu à ce processus de filtrage. Nous connaissons les noms de quelque cent cinquante auteurs grecs de tragédies, mais, en dehors de quelques fragments cités ça et là par des auteurs et anthologistes grecs ou romains de basse époque, il ne nous reste les pièces que de trois auteurs, des Athéniens du cinquième siècle avant J-C. Mais ce n'est pas tout. Eschyle a écrit quatre-vingt-deux pièces, nous n'en avons que sept complètes ; Sophocle en aurait écrit cent vingt-trois, dont il ne reste que sept ; et nous pouvons lire dix-huit ou dix-neuf des quatre-vingt-douze œuvres d'Euripide.

Il n'est pas difficile de montrer combien peu a survécu à ce processus de filtrage. Nous connaissons les noms de quelque cent cinquante auteurs grecs de tragédies, mais, en dehors de quelques fragments cités ça et là par des auteurs et anthologistes grecs ou romains de basse époque, il ne nous reste les pièces que de trois auteurs, des Athéniens du cinquième siècle avant J-C. Mais ce n'est pas tout. Eschyle a écrit quatre-vingt-deux pièces, nous n'en avons que sept complètes ; Sophocle en aurait écrit cent vingt-trois, dont il ne reste que sept ; et nous pouvons lire dix-huit ou dix-neuf des quatre-vingt-douze œuvres d'Euripide.

L’ardeur des débats [concernant un fait historique passé] ne peut s’expliquer que par les problèmes du présent, non par ceux du passé.

Le choix des événements qu’il faut organiser en une séquence temporelle, qu’il faut mettre en rapport les uns avec les autres, dépend inévitablement d’un jugement qui postule qu’ils ont par définition des rapports entre eux […] ; jugement, de surcroît, qui découle de la manière dont l’historien conçoit les relations existant entre ces événements qui forment le récit et des facteurs de longue durée qui, eux, ne sont pas directement des maillons de la chaîne évènementielle.

Pour la plupart des individus les droits politiques demeurent d’ordre purement instrumental : ce sont des moyens pour atteindre des buts non politiques. Tels sont, de nos jours, les droits négatifs traditionnels comme la liberté d’expression, de presse, de réunion.

On ne connaît pas de société humaine sans mythes et l'on peut douter que ce soit possible.

L'existence actuelle d'un consensus idéologique, d'un accord portant sur les affirmations abstraites, générales, de la foi "démocratique" ne doit pas être niée. La question est cependant de savoir dans quelle mesure la "satisfaction symbolique" que ce consensus semble refléter l'emporte sur la frustration profonde que traduit très précisément l'apathie politique si répandue, naissant d'un sentiment d'impuissance, d'incapacité à contrecarrer les groupes d'intérêts dont les voix l'emportent dans les décisions gouvernementales. "Le coût du consensus est payé par ceux qui en sont exclus."

Nous sommes tous inextricablement liés au passé, mais il nous reste à choisir si nous nous emprisonnerons dans ce passé, ou si nous nous avancerons vers le futur de façon rationnelle et novatrice.

Avec le système de gouvernement que j'ai brièvement décrit, Athènes réussit pendant près de deux cents ans à être l’État le plus prospère, le plus puissant, le plus stable, le plus paisible intérieurement, et de loin le plus riche de tout le monde grec au point de vue culturel. Le système fonctionnait.

L’intense investissement idéologique et politique dont a été l’objet l’esclavage moderne amène, en retour, à se poser la question de ce qu’ont fait les historiens de l’esclavage antique et pourquoi.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Les nombreuses vies d'Ulysse

Alfaric

41 livres

Historiographie

Sauveterre

54 livres

Auteurs proches de Moses I. Finley

Lecteurs de Moses I. Finley (182)Voir plus

Quiz

Voir plus

Studio Danse 1

Comment s'appelle le nouveau professeur de danse ?

Christophe

Cader

Carle

Clément

4 questions

13 lecteurs ont répondu

Thème : Studio Danse, tome 1 de

CripCréer un quiz sur cet auteur13 lecteurs ont répondu