Critiques filtrées sur 5 étoiles

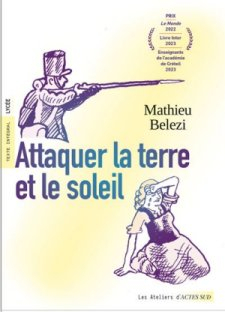

L'auteur nous plonge dans une histoire dramatique, celui de la colonisation, Un pays l'Algérie, que les français ont décidé de s'approprier.

Le récit se déroule au 19 éme siècle, Séraphine fait partie de ce voyage, entraînant avec elle famille, mari ,enfants et sa soeur, , dans l'optique de créer un nouveau monde , exploiter de nouvelles terres, un monde merveilleux, Tout est beau, tout va bien, Un rêve qui se transforme en cauchemar, Ils doivent vivre dans des baraquements de fortune , ils sont confrontés à la misère, la saleté des conditions d'hygiène ,impensable, la famine et la maladie, principalement la malaria. Ils n'étaient pas préparer à cela . Ces premiers colons , partagent ce triste voyage, avec des soldats , Une véritable barbarie, qui fait froid dans le dos, ils tuent sans aucun état d'âme, l'auteur ne tergiverse pas dans ses descriptions, il nous dépeint, ses assassinats d'une violence extrême, une haine , n'hésite, pas à choisir des femmes pour se libérer de leurs pulsions sexuelles, Un monde immonde, le titre "Attaquer la terre et le soleil" donne de la véracité au récit. Nous sommes en face dans l'horreur de la vie .Certains passages m'ont mises mal à l'aise, elle sont brutes de pomme, il faut avoir le coeur accroché, un ressenti personnel, Un roman remarquable, un témoignage où la réalité prend le dessus sur la fiction Une histoire racontée par Séraphine et celle d'un soldat, deux visions différentes pour une même histoire. Un roman, L'auteur dénonce , la colonisation de tous les pays, d'arrêter de respecter tout le monde, mais malheureusement le sujet est , toujours d'actualité, Un roman très documenté que je vous conseille à découvrir.

Le récit se déroule au 19 éme siècle, Séraphine fait partie de ce voyage, entraînant avec elle famille, mari ,enfants et sa soeur, , dans l'optique de créer un nouveau monde , exploiter de nouvelles terres, un monde merveilleux, Tout est beau, tout va bien, Un rêve qui se transforme en cauchemar, Ils doivent vivre dans des baraquements de fortune , ils sont confrontés à la misère, la saleté des conditions d'hygiène ,impensable, la famine et la maladie, principalement la malaria. Ils n'étaient pas préparer à cela . Ces premiers colons , partagent ce triste voyage, avec des soldats , Une véritable barbarie, qui fait froid dans le dos, ils tuent sans aucun état d'âme, l'auteur ne tergiverse pas dans ses descriptions, il nous dépeint, ses assassinats d'une violence extrême, une haine , n'hésite, pas à choisir des femmes pour se libérer de leurs pulsions sexuelles, Un monde immonde, le titre "Attaquer la terre et le soleil" donne de la véracité au récit. Nous sommes en face dans l'horreur de la vie .Certains passages m'ont mises mal à l'aise, elle sont brutes de pomme, il faut avoir le coeur accroché, un ressenti personnel, Un roman remarquable, un témoignage où la réalité prend le dessus sur la fiction Une histoire racontée par Séraphine et celle d'un soldat, deux visions différentes pour une même histoire. Un roman, L'auteur dénonce , la colonisation de tous les pays, d'arrêter de respecter tout le monde, mais malheureusement le sujet est , toujours d'actualité, Un roman très documenté que je vous conseille à découvrir.

Si l'on personnifiait une nation ce livre ressemblerait à une flèche qui lui serait décochée en plein coeur, là où palpitent les devises, où vibrent les idéaux. Une flèche sans concession, un geste aussi pur que radical. Que les nations qui n'en ont jamais colonisé aucune autre, ou tenté de le faire, jettent la première pierre à Mathieu Belezi tant son propos, bien que focalisé sur la colonisation française de l'Algérie, m'a semblé horriblement universel. Il y a du beau, dans le coeur des Hommes, qui cohabite avec un indéfectible besoin de conquête dans le coeur des nations. Et le propos limpide de cet auteur engagé, c'est sa rage que l'on puisse y trouver des excuses, des justifications savamment orchestrées pour détourner l'opinion publique : une colonisation ce n'est pas amener des savoirs et des croyances, c'est les imposer de gré ou de force. Ce n'est pas faire bénéficier, c'est prendre des bénéfices. Ce n'est pas propre, ce sont des massacres de population.

Façonner l'opinion publique pour convaincre de son bon droit n'est pas compliqué, il suffit de l'abreuver de la peur et de la haine d'autrui, de le traiter de terroriste par exemple pour la persuader que l'éradication a du bon (mais je m'éloigne un peu du sujet).

.

Dans les années 1830, il était dit aux français qu'il fallait purger l'Algérie de ses mécréants. Chose faite, ou en passe de l'être, on les invitait à venir s'y établir, on leur offrait des terres et on leur promettait qu'ils allaient se construire un avenir ensoleillé et prospère.

La purge et l'installation des colons sont les deux voies retenues par l'auteur pour parler de la colonisation. Il fait tour à tour, en alternant les chapitres, s'exprimer un soldat français au service d'un capitaine impitoyable, et un groupe de colons dont le désenchantement commence dès leur premier regard sur leur promise « colonie agricole » qui se résume en fait à des alignements de tentes militaires, où plusieurs familles devront cohabiter, affronter les éléments, et des autochtones armés de yatagans qui refusent la soumission.

.

Mathieu Belezi est crédible aussi bien lorsqu'il prend la voix de Séraphine convaincue par son mari de venir tenter « l'aventure algérienne » et qui se retrouvera face à d'inimaginables épreuves, que lorsqu'il prend celle d'un soldat français qui exécute les ordres sans faillir à la pitié ou à quelconque remise en question malgré de subtils « commentaires » en italique qui semblent tels un petit ange de conscience qui essaie en vain de s'agripper à son oreille.

Les choix typographiques rythment l'écriture de l'auteur, italiques, absence de point et donc absence de majuscules, les paragraphes sont livrés comme un déversement de parole sans fin. J'ai pensé avec un petit agacement à un simple effet de style, au départ, une recherche de modernité qui sonnerait creux. Et puis j'ai changé d'avis au fur et à mesure de ma lecture. Cette absence de points sert le style dans le sens où les témoignages de ces gens semblent livrés bruts, sans chercher quelconque effet justement. Les peines comme les joies fugaces. La soumission au capitaine comme la hargne d'éventrer. Les mots s'égrènent, les personnages vident leurs sacs, font une confession . Et pour le lecteur, l'émotion monte devant ce flux de mots ininterrompus, devant ce flux de violence et de tristesse.

Façonner l'opinion publique pour convaincre de son bon droit n'est pas compliqué, il suffit de l'abreuver de la peur et de la haine d'autrui, de le traiter de terroriste par exemple pour la persuader que l'éradication a du bon (mais je m'éloigne un peu du sujet).

.

Dans les années 1830, il était dit aux français qu'il fallait purger l'Algérie de ses mécréants. Chose faite, ou en passe de l'être, on les invitait à venir s'y établir, on leur offrait des terres et on leur promettait qu'ils allaient se construire un avenir ensoleillé et prospère.

La purge et l'installation des colons sont les deux voies retenues par l'auteur pour parler de la colonisation. Il fait tour à tour, en alternant les chapitres, s'exprimer un soldat français au service d'un capitaine impitoyable, et un groupe de colons dont le désenchantement commence dès leur premier regard sur leur promise « colonie agricole » qui se résume en fait à des alignements de tentes militaires, où plusieurs familles devront cohabiter, affronter les éléments, et des autochtones armés de yatagans qui refusent la soumission.

.

Mathieu Belezi est crédible aussi bien lorsqu'il prend la voix de Séraphine convaincue par son mari de venir tenter « l'aventure algérienne » et qui se retrouvera face à d'inimaginables épreuves, que lorsqu'il prend celle d'un soldat français qui exécute les ordres sans faillir à la pitié ou à quelconque remise en question malgré de subtils « commentaires » en italique qui semblent tels un petit ange de conscience qui essaie en vain de s'agripper à son oreille.

Les choix typographiques rythment l'écriture de l'auteur, italiques, absence de point et donc absence de majuscules, les paragraphes sont livrés comme un déversement de parole sans fin. J'ai pensé avec un petit agacement à un simple effet de style, au départ, une recherche de modernité qui sonnerait creux. Et puis j'ai changé d'avis au fur et à mesure de ma lecture. Cette absence de points sert le style dans le sens où les témoignages de ces gens semblent livrés bruts, sans chercher quelconque effet justement. Les peines comme les joies fugaces. La soumission au capitaine comme la hargne d'éventrer. Les mots s'égrènent, les personnages vident leurs sacs, font une confession . Et pour le lecteur, l'émotion monte devant ce flux de mots ininterrompus, devant ce flux de violence et de tristesse.

Une écriture poétique, crue pour décrire l'indicible. L'auteur m'a transportée dans ce désert indomptable, d'une telle violence tant pour les colonisés que pour les colonisateurs. La double narration relate la différence de vécu : l'une subit ce choix de vie, l'autre est pleinement acteur de cette barbarie colonisatrice. Merci pour ce voile levé sur cette période historique trop peu méconnue.

J'ai été tenue en haleine tout le long de l'ouvrage.

Le style est effréné ! Peu de ponctuation, pas de majuscules, au bout de deux pages je m'y suis habituée et j'ai pu me plonger dans ce récit à deux voix, c'est un livre court mais extrêmement fort.

J'ai pu voir l'horreur, subit ou prodiguée.

C'est dur, l'émotion me gagnait au fur et à mesure que le livre défilait sous mes doigts.

A lire, avec le coeur bien accroché !

Le style est effréné ! Peu de ponctuation, pas de majuscules, au bout de deux pages je m'y suis habituée et j'ai pu me plonger dans ce récit à deux voix, c'est un livre court mais extrêmement fort.

J'ai pu voir l'horreur, subit ou prodiguée.

C'est dur, l'émotion me gagnait au fur et à mesure que le livre défilait sous mes doigts.

A lire, avec le coeur bien accroché !

Si Homère était encore vivant, il se serait certainement retourné dans sa tombe, à la lecture de cette épopée formidable.

Rarement, en effet, dans l'histoire de la colonisation, la parole aura été donnée aux petites gens. Ceux qui en ont bavé pour servir la grandeur de la France... Une mise en miroir efficace de leurs paroles, simples et directes, avec les discours officiels qui les présentent comme des pionniers, des bâtisseurs, venus apporter la civilisation, sortir ces sociétés du moyen âge, en les massacrant au besoin; ces peuples arriérés, incapables de faire fructifier leurs propres terres.

Malgré la présence du capitaine et de ses soldats, du curé, de la blonde institutrice, ces colons se sentiront misérablement abandonnés, de Dieu et de la mère-patrie.

Un texte fort, servi par un style puissant, qui nous amène à réfléchir à la colonisation sous un angle différent. Un sujet qui divise encore notre société, et dont il serait peut-être temps de crever les abcès?

Rarement, en effet, dans l'histoire de la colonisation, la parole aura été donnée aux petites gens. Ceux qui en ont bavé pour servir la grandeur de la France... Une mise en miroir efficace de leurs paroles, simples et directes, avec les discours officiels qui les présentent comme des pionniers, des bâtisseurs, venus apporter la civilisation, sortir ces sociétés du moyen âge, en les massacrant au besoin; ces peuples arriérés, incapables de faire fructifier leurs propres terres.

Malgré la présence du capitaine et de ses soldats, du curé, de la blonde institutrice, ces colons se sentiront misérablement abandonnés, de Dieu et de la mère-patrie.

Un texte fort, servi par un style puissant, qui nous amène à réfléchir à la colonisation sous un angle différent. Un sujet qui divise encore notre société, et dont il serait peut-être temps de crever les abcès?

LES PETITES MAINS DE LA COLONISATION.

Je suis étonné qu'un ouvrage majeur tel que celui-là ait eu si peu de lecteurs sur Babelio (1493 à ce jour). Il raconte pourtant la base de la colonisation algérienne dans les années 1850 ( Mac Mahon est cité). L'histoire est racontée par le femme d'une pauvre famille française, « venue jouer les colons pour les beaux yeux de la République francaise » et d'un militaire simplet qui suit aveuglément les ordres de son capitaine. le paradis promis devient vite un enfer : les calamités s'abattent si fort sur ces pauvres colons : neige, soleil de plomb, choléra, yatagan des barbares que l'on est venu pacifier et civiliser, qu'ils viennent à s'associer aux razzias des militaires. Misère et vengeance. Qu'un sang impur abreuve les sillons de leurs 7 hectares cultivés avec labeur. On connaît la suite de l'engrenage de la violence…De quoi adhérer au wokisme !

Je suis étonné qu'un ouvrage majeur tel que celui-là ait eu si peu de lecteurs sur Babelio (1493 à ce jour). Il raconte pourtant la base de la colonisation algérienne dans les années 1850 ( Mac Mahon est cité). L'histoire est racontée par le femme d'une pauvre famille française, « venue jouer les colons pour les beaux yeux de la République francaise » et d'un militaire simplet qui suit aveuglément les ordres de son capitaine. le paradis promis devient vite un enfer : les calamités s'abattent si fort sur ces pauvres colons : neige, soleil de plomb, choléra, yatagan des barbares que l'on est venu pacifier et civiliser, qu'ils viennent à s'associer aux razzias des militaires. Misère et vengeance. Qu'un sang impur abreuve les sillons de leurs 7 hectares cultivés avec labeur. On connaît la suite de l'engrenage de la violence…De quoi adhérer au wokisme !

Un matin sur France Inter , j'entends parler de ce livre …Je retiens l'histoire qui évoque la colonisation de l'Algerie. Je ne maîtrise pas bien le sujet mais la chroniqueuse parle surtout du rythme comme on le dirait pour une chanson .

Intriguée , je l'achète et oui … quel rythme ! Les mots sont juste , on souffre avec les colons , on s'oublie dans l'alcool et la violence avec les militaires … et cette terre à la fois aride , laborieuse , dure joue également un personnage important . Magnifique !

Intriguée , je l'achète et oui … quel rythme ! Les mots sont juste , on souffre avec les colons , on s'oublie dans l'alcool et la violence avec les militaires … et cette terre à la fois aride , laborieuse , dure joue également un personnage important . Magnifique !

Coup de coeur ! (je jette ce cri en préambule, comme ça c'est fait !)

Je n'avais encore rien lu sur la colonisation de l'Algérie du point de vue de l'envahisseur (mais depuis j'ai noté de lire Camus ;-) et surtout à ses tout débuts (de la colonisation, pas de Camus).

Deux points de vue : celui des premiers colons, à qui le gouvernement avait promis une nouvelle vie pleine de richesses et qui ne trouveront qu'une terre aride, la maladie et l'opposition autochtone…

L'autre point de vue est celui des soldats venus pacifier et civiliser les sauvages malgré eux. Sûrs de leur bon droit et de leur mission, ils vont massacrer à tour de bras les algériens qui ont le malheur de croiser leur chemin.

J'ai lu dans quelques critiques qu'il manquerait le point de vue de ces derniers, mais je pense celui-ci tombe sous le sens et est induit par les actes commis par les français, civils et militaires, les premiers en spoliant des terres et les autres en commettant leur exactions.

La plume de Mathieu Belezi est très précise, parfois poétique malgré la lourdeur du sujet. Probablement de par le découpage des phrases et des paragraphes la lecture est un peu haletante et colle bien au rythme probablement voulu par l'auteur.

À noter que si le récit des colons est à la première personne (par la voix d'une jeune mère de famille un peu naïve), celui des soldats est à la première personne du pluriel : le narrateur est dépersonnalisé au profit d'une meute de guerriers sanguinaires à la botte d'un chef charismatique (qui pourrait parfois être ridicule s'il n'était aussi violent).

Un roman très original, dur et violent, mais utile pour comprendre un peu mieux notre histoire de France. Nécessaire en tout cas à ceux qui pensent que « on » a apporté la civilisation, les routes et les écoles dans nos colonies. Qu'"on" a fait oeuvre de bienfaisance, en somme.

Je n'avais encore rien lu sur la colonisation de l'Algérie du point de vue de l'envahisseur (mais depuis j'ai noté de lire Camus ;-) et surtout à ses tout débuts (de la colonisation, pas de Camus).

Deux points de vue : celui des premiers colons, à qui le gouvernement avait promis une nouvelle vie pleine de richesses et qui ne trouveront qu'une terre aride, la maladie et l'opposition autochtone…

L'autre point de vue est celui des soldats venus pacifier et civiliser les sauvages malgré eux. Sûrs de leur bon droit et de leur mission, ils vont massacrer à tour de bras les algériens qui ont le malheur de croiser leur chemin.

J'ai lu dans quelques critiques qu'il manquerait le point de vue de ces derniers, mais je pense celui-ci tombe sous le sens et est induit par les actes commis par les français, civils et militaires, les premiers en spoliant des terres et les autres en commettant leur exactions.

La plume de Mathieu Belezi est très précise, parfois poétique malgré la lourdeur du sujet. Probablement de par le découpage des phrases et des paragraphes la lecture est un peu haletante et colle bien au rythme probablement voulu par l'auteur.

À noter que si le récit des colons est à la première personne (par la voix d'une jeune mère de famille un peu naïve), celui des soldats est à la première personne du pluriel : le narrateur est dépersonnalisé au profit d'une meute de guerriers sanguinaires à la botte d'un chef charismatique (qui pourrait parfois être ridicule s'il n'était aussi violent).

Un roman très original, dur et violent, mais utile pour comprendre un peu mieux notre histoire de France. Nécessaire en tout cas à ceux qui pensent que « on » a apporté la civilisation, les routes et les écoles dans nos colonies. Qu'"on" a fait oeuvre de bienfaisance, en somme.

Étrange narration qui se compose de phrases interminables avec des retours à la ligne surprenants et des changements de sujets et rarement des majuscules ou des points. Ça donne l'impression d'une coulée de boue longue et dévastatrice que rien n'arrête. Et cette coulée de boue, c'est le désespoir de la narratrice, Séraphine, qui découvre l'Algérie, à la moitié du XIXème siècle, où elle va devoir vivre avec son mari et ses enfants. Cette coulée de boue c'est aussi les tourments que les soldats infligent aux autochtones.

Ce roman nous raconte la colonisation de l'Algérie au milieu du XIXème siècle, dans ce qu'elle a de plus tragique. Des français sont partis là-bas en espérant une vie meilleure car c'est ce qu'on leur a fait croire, et ils ont rencontré la pire misère qui pouvait leur arriver. Car si le voyage a été dur, l'arrivée en Algérie a été effroyable.

Il y a les chapitres contés par Séraphine, le point de vue des colons et leur désillusion, nommés RUDE BESOGNE, puis ceux contés par un militaire, violents et sanglants, nommés BAIN DE SANG, qui nous parlent de rapines, de viols, de meurtres.

Chacun leur tour ils nous racontent la face cachée de la colonisation.

On passe d'un chapitre à l'autre, d'une voix à l'autre, et on voit que les prétendus sauvages ne sont pas ceux que l'on pourrait croire. En tout cas, c'est un autre récit des faits que ce qu'on nous a toujours raconté. Les colons d'un côté, qui au milieu de cette terre aride vivent dans la terreur du choléra, du paludisme, des animaux sauvages, et des indigènes qui veulent les massacrer pour garder ce qui est à eux.

Puis les militaires, qui viennent civiliser ces "sauvages" en les égorgeant, les humiliant, violant leurs femmes, pillant leurs réserves, les chassant de leurs villages. le cynisme est de rigueur car il faut bien justifier ses actes et se persuader qu'on a raison de faire ce qu'on fait, que c'est pour le bien de tous.

En 153 pages l'auteur nous emmène au fin fond de l'enfer de la colonisation auprès de ces civils et de ces soldats, chacun maudissant les barbares locaux qui eux ne faisaient que se défendre des barbares occidentaux venus tout leur prendre.

Ce livre vous attrape, vous enserre le coeur et l'esprit et vous n'avez plus envie de le lâcher.

C'est cru, c'est dur, et raconté avec une prose étrange et envoûtante qui m'a fait l'effet d'une lame de fond, lente, dévastatrice, inéluctable, scélérate.

Lien : https://mechantdobby.over-bl..

Ce roman nous raconte la colonisation de l'Algérie au milieu du XIXème siècle, dans ce qu'elle a de plus tragique. Des français sont partis là-bas en espérant une vie meilleure car c'est ce qu'on leur a fait croire, et ils ont rencontré la pire misère qui pouvait leur arriver. Car si le voyage a été dur, l'arrivée en Algérie a été effroyable.

Il y a les chapitres contés par Séraphine, le point de vue des colons et leur désillusion, nommés RUDE BESOGNE, puis ceux contés par un militaire, violents et sanglants, nommés BAIN DE SANG, qui nous parlent de rapines, de viols, de meurtres.

Chacun leur tour ils nous racontent la face cachée de la colonisation.

On passe d'un chapitre à l'autre, d'une voix à l'autre, et on voit que les prétendus sauvages ne sont pas ceux que l'on pourrait croire. En tout cas, c'est un autre récit des faits que ce qu'on nous a toujours raconté. Les colons d'un côté, qui au milieu de cette terre aride vivent dans la terreur du choléra, du paludisme, des animaux sauvages, et des indigènes qui veulent les massacrer pour garder ce qui est à eux.

Puis les militaires, qui viennent civiliser ces "sauvages" en les égorgeant, les humiliant, violant leurs femmes, pillant leurs réserves, les chassant de leurs villages. le cynisme est de rigueur car il faut bien justifier ses actes et se persuader qu'on a raison de faire ce qu'on fait, que c'est pour le bien de tous.

En 153 pages l'auteur nous emmène au fin fond de l'enfer de la colonisation auprès de ces civils et de ces soldats, chacun maudissant les barbares locaux qui eux ne faisaient que se défendre des barbares occidentaux venus tout leur prendre.

Ce livre vous attrape, vous enserre le coeur et l'esprit et vous n'avez plus envie de le lâcher.

C'est cru, c'est dur, et raconté avec une prose étrange et envoûtante qui m'a fait l'effet d'une lame de fond, lente, dévastatrice, inéluctable, scélérate.

Lien : https://mechantdobby.over-bl..

La colonisation en Algérie au 19ème siècle vue par une femme Séraphine et un soldat, à tour de rôle, ils racontent pour l'une l'installation en milieu inconnu et hostile et pour l'autre les exactions permises par la conviction d'être là pour civiliser les "sauvages". C'est un livre très fort, très cruel, qui fait penser à la conquête de l'Ouest aux États-Unis, le même désir de commencer une autre vie même si c'est au détriment des peuples autochtones, mêmes pulsions de violence sous couvert de civilisation. Un roman marquant !

Les Dernières Actualités

Voir plus

Autres livres de Mathieu Belezi (13)

Voir plus

Quiz

Voir plus

Quelle guerre ?

Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell

la guerre hispano américaine

la guerre d'indépendance américaine

la guerre de sécession

la guerre des pâtissiers

12 questions

3247 lecteurs ont répondu

Thèmes :

guerre

, histoire militaire

, histoireCréer un quiz sur ce livre3247 lecteurs ont répondu