Critiques filtrées sur 5 étoiles

Le fond : au milieu du dix-neuvième siècle, à la suite de l'armée, les colons français débarquent en Algérie des rêves plein la tête. Dès leur arrivée, les familles déchantent. Etouffés par la poussière, accablés par la chaleur puis le froid, décimés par le choléra, en proie aux raids vengeurs et à une terre récalcitrante, les colons vivent plus l'enfer que l'eldorado promis par le gouvernement. de son côté, l'armée française commet exaction sur exaction et pourrit la situation.

La forme : le style est simple et les dialogues sonnent juste, tout comme la description des scènes de violence et de mort, omniprésentes. A noter une mise en page déroutante (pas de majuscule en début de phrase) qui s'avère reposante.

Pour conclure, un roman terreux bien écrit sur une période mal connue.

En lisant le roman de Mathieu Belezi paru chez le Tripode, on comprend les mots que Tocqueville écrivait de retour d'un voyage d'enquête en Algérie : « en ce moment nous faisons la guerre d'une manière beaucoup plus barbare que les Arabes eux-mêmes. » Pour être tout à fait juste, on précisera que le sieur Tocqueville s'insurgeait de la barbarie des soldats mais écrivait tout de même quelques lignes plus tard « le droit de la guerre nous autorise à ravager le pays et (…) nous devons le faire soit en détruisant les moissons à l'époque de la récolte, soit (…) en faisant de ces incursions rapides qu'on nomme razzias et qui ont pour objet de s'emparer des hommes ou des troupeaux. » On voit là toute l'ambiguïté qui habitait, sur le sujet, les hommes politiques qui dans l'ensemble et à l'image de Victor Hugo, se trouvaient totalement favorables à la colonisation de l'Algérie censée apportée les Lumières d'un occident civilisé à ces peuplades d'Africains soumises à un Islam obscurantiste : « C'est la civilisation qui marche sur la barbarie, aurait dit Hugo selon un écrit de sa femme Adèle. C'est un peuple éclairé qui va trouver un peuple dans la nuit. » On navigue là dans des nuances d' « en même temps » (coloniser, c'est bon, c'est cool mais en même temps, faut pas trop tuer non plus mais en même temps, saccageons tout, mais en même temps ne soyons pas aussi barbares que ces Arabes, mais en même temps, go pour les razzias), des nuances dont le roman de Belzeri ne s'encombrent pas.

Deux voix sont alternativement narratrices du récit : celle de Séraphine, une femme française arrivant avec mari, enfants, soeurs et tutti quanti en terres algérienne convaincue d'y trouver la terre nourricière agricole que l'Etat lui a promise et qui découvre toute l'horreur du terrain : des autochtones sanguinaires, des terrains trop boueux ou trop arides, et le choléra dévastateur. La deuxième voix est celle d'un soldat, anonyme, membre d'un groupe armé qui égorge, viole, pille, brûle à tour de bras pour répondre aux ordres d'un chef animé par la liberté destructrice que lui donne l'état de guerre. Et comme chaperon de ces horreurs : Dieu. Ce Dieu chrétien dont on réclame la protection. Ce Dieu qu'on fustige quand plus rien ne va. Ce Dieu qu'on remercie quand ça va mieux. Ce Dieu chrétien qui pardonne… ou pas, selon qui faute. Ce Dieu chrétien forcément plus éclairé que cet Allah qui ensauvage ces indigènes qu'il faut supprimer à défaut de pouvoir les remettre dans le droit chemin de la civilisation européenne.

Une fois évoquée le fond terrible et peu nuancé du propos, on se doit d'évoquer la forme et la plume de l'auteur. Quelle prouesse de marier à la sauvagerie aveugle des soldats, à la complainte guère plus lucide d'une colone aussi dévote que complaisante, une écriture aussi belle, aussi puissamment évocatrice. Si la quasi-totale absence de majuscules et de points peut déstabiliser au premier abord, on s'en accommode rapidement d'une part parce qu'elle est compensée par un retour à la ligne et d'autre part parce que le rythme soutenu, la construction intelligente et l'écriture fluide du texte fait oublier ce manque qui n'est plus que détail au regard des événements racontés. L'ensemble se lit d'une traite, dans un souffle, comme on traverse pieds nus un tapis de pointes acérées ou de charbons ardents : on respire mais on ne s'arrête pas, parcourant cet Enfer que rendent supportables quelques brefs moments lumineux et une écriture efficace, aussi éblouissante que cruelle.

Deux voix sont alternativement narratrices du récit : celle de Séraphine, une femme française arrivant avec mari, enfants, soeurs et tutti quanti en terres algérienne convaincue d'y trouver la terre nourricière agricole que l'Etat lui a promise et qui découvre toute l'horreur du terrain : des autochtones sanguinaires, des terrains trop boueux ou trop arides, et le choléra dévastateur. La deuxième voix est celle d'un soldat, anonyme, membre d'un groupe armé qui égorge, viole, pille, brûle à tour de bras pour répondre aux ordres d'un chef animé par la liberté destructrice que lui donne l'état de guerre. Et comme chaperon de ces horreurs : Dieu. Ce Dieu chrétien dont on réclame la protection. Ce Dieu qu'on fustige quand plus rien ne va. Ce Dieu qu'on remercie quand ça va mieux. Ce Dieu chrétien qui pardonne… ou pas, selon qui faute. Ce Dieu chrétien forcément plus éclairé que cet Allah qui ensauvage ces indigènes qu'il faut supprimer à défaut de pouvoir les remettre dans le droit chemin de la civilisation européenne.

Une fois évoquée le fond terrible et peu nuancé du propos, on se doit d'évoquer la forme et la plume de l'auteur. Quelle prouesse de marier à la sauvagerie aveugle des soldats, à la complainte guère plus lucide d'une colone aussi dévote que complaisante, une écriture aussi belle, aussi puissamment évocatrice. Si la quasi-totale absence de majuscules et de points peut déstabiliser au premier abord, on s'en accommode rapidement d'une part parce qu'elle est compensée par un retour à la ligne et d'autre part parce que le rythme soutenu, la construction intelligente et l'écriture fluide du texte fait oublier ce manque qui n'est plus que détail au regard des événements racontés. L'ensemble se lit d'une traite, dans un souffle, comme on traverse pieds nus un tapis de pointes acérées ou de charbons ardents : on respire mais on ne s'arrête pas, parcourant cet Enfer que rendent supportables quelques brefs moments lumineux et une écriture efficace, aussi éblouissante que cruelle.

Ce roman Attaquer la terre et le soleil signé aux éditions le Tripode est d'une puissance littéraire et émotionnelle.

L'auteur Mathieu Belezi donne voix à ces premiers colons et tout particulièrement à Séraphine et sa famille venue de France pour s'installer dans ce paradis promis, par la république française en terre algérienne, près De Bône au dix neuvième siècle. Et à ces fantassins venus conquérir le territoire dans une violence sans nom. Et de loin on entend quelques mots des Algériens......

Une épopée de douleurs soutenue et rythmée, une histoire qui se lit de la première à la dernière page sans interruption!

Lien : https://www.facebook.com/lec..

L'auteur Mathieu Belezi donne voix à ces premiers colons et tout particulièrement à Séraphine et sa famille venue de France pour s'installer dans ce paradis promis, par la république française en terre algérienne, près De Bône au dix neuvième siècle. Et à ces fantassins venus conquérir le territoire dans une violence sans nom. Et de loin on entend quelques mots des Algériens......

Une épopée de douleurs soutenue et rythmée, une histoire qui se lit de la première à la dernière page sans interruption!

Lien : https://www.facebook.com/lec..

Je referme ce roman puissant et je me sens sonnée. La violence et la barbarie sont omni-présentes, il n'y ni espoir ni répit dans ces débuts de colonisation de l'Algérie. Et pourtant, j'ai aimé plus que tout cette lecture déchirante!

L'auteur y fait alterner 2 voix : celle de Séraphine, jeune mère française, venue tenter sa chance avec sa famille pour s'installer en Algérie, et celle d'un soldat anonyme - qui est en fait l'expression d'un choeur de soldat- obéissant aveuglément aux ordres d'un capitaine brutal et sanguinaire, abêti par le sens qu'il donne à sa haute mission: celle de civiliser les natifs de cette terre sauvage...

A peine installés dans leur camp de misère , les nouveaux colons se battent contre le choléra, les animaux sauvages et les raids des Algériens.

Quant aux soldats, ils tuent , violent, pillent sans merci des villages entiers, au nom de la France.

Les images suscitées sont âpres , on est plongé dans le cimetière aride, au bord des tombes, on est plongé dans les tentes qui n'abritent pas les colons des pluies torrentielles du 1er hiver africain, on est plongé dans les villages massacrés par des Français impitoyables.

J'ai eu peur, au début de ma lecture, du style un peu particulier ( pas de ponctuation) de cette histoire mais finalement ce n'est absolument pas un obstacle à la compréhension.

Ce roman est une réussite.

L'auteur y fait alterner 2 voix : celle de Séraphine, jeune mère française, venue tenter sa chance avec sa famille pour s'installer en Algérie, et celle d'un soldat anonyme - qui est en fait l'expression d'un choeur de soldat- obéissant aveuglément aux ordres d'un capitaine brutal et sanguinaire, abêti par le sens qu'il donne à sa haute mission: celle de civiliser les natifs de cette terre sauvage...

A peine installés dans leur camp de misère , les nouveaux colons se battent contre le choléra, les animaux sauvages et les raids des Algériens.

Quant aux soldats, ils tuent , violent, pillent sans merci des villages entiers, au nom de la France.

Les images suscitées sont âpres , on est plongé dans le cimetière aride, au bord des tombes, on est plongé dans les tentes qui n'abritent pas les colons des pluies torrentielles du 1er hiver africain, on est plongé dans les villages massacrés par des Français impitoyables.

J'ai eu peur, au début de ma lecture, du style un peu particulier ( pas de ponctuation) de cette histoire mais finalement ce n'est absolument pas un obstacle à la compréhension.

Ce roman est une réussite.

Bien que plusieurs titres de Mathieu Belezi soient notés dans ma liste de livres à lire, il aura fallu 7 ans depuis ma dernière lecture, pour que je lise à nouveau cet auteur. Je gardais un excellent souvenir de son roman Un faux pas dans la vie d'Emma Picard. D'ailleurs, en relisant mon billet d'alors avant d'écrire celui-ci, j'ai été étonné d'avoir eu à l'époque un bémol. Je ne m'en souvenais absolument pas ! Cela n'était finalement pas important…

Comme des milliers d'autres attirés par la promesse d'une nouvelle vie, Séraphine a quitté la France avec son mari, leurs enfants, sa soeur et son beau-frère pour rejoindre une colonie agricole en Algérie. A peine débarqués, le rêve s'écroule. Les colons découvrent une terre aride et un soleil implacable, il faudra se battre chaque jour pour arracher de quoi subsister. Il y a la faim, les maladies, les bêtes sauvages et les rebelles. le désespoir…

Pour permettre aux colons de s'installer en Algérie, les soldats ont pour mission de pacifier le pays. Un jeune soldat anonyme fait partie de l'une de ces troupes, guidées par un capitaine qui semble avoir perdu l'esprit et les entraîne dans une escalade de violence. Ils pillent, violent et tuent, sans remords ni émotion. Comme on entend dire qu'un chien qui a goûté au sang y aura pris goût, ces hommes semblent devenus des bêtes enragées.

Les voix de Séraphine et du jeune soldat s'alternent, dans une litanie de pensées et d'émotions brutes. Les phrases se bousculent comme les pensées dans leurs esprits, urgentes, oppressantes. Ce rythme de narration si particulier donne un souffle incroyable à ce roman et malgré l'horreur de certaines scènes qui prennent aux tripes, le texte est absolument sublime. C'est un roman qui se lit dans l'urgence, comme en apnée et dont on ressort bouleversé, horrifié, assommé…

Je n'attendrai pas 7 ans cette fois pour relire Mathieu Belezi !

Lien : http://tantquilyauradeslivre..

Comme des milliers d'autres attirés par la promesse d'une nouvelle vie, Séraphine a quitté la France avec son mari, leurs enfants, sa soeur et son beau-frère pour rejoindre une colonie agricole en Algérie. A peine débarqués, le rêve s'écroule. Les colons découvrent une terre aride et un soleil implacable, il faudra se battre chaque jour pour arracher de quoi subsister. Il y a la faim, les maladies, les bêtes sauvages et les rebelles. le désespoir…

Pour permettre aux colons de s'installer en Algérie, les soldats ont pour mission de pacifier le pays. Un jeune soldat anonyme fait partie de l'une de ces troupes, guidées par un capitaine qui semble avoir perdu l'esprit et les entraîne dans une escalade de violence. Ils pillent, violent et tuent, sans remords ni émotion. Comme on entend dire qu'un chien qui a goûté au sang y aura pris goût, ces hommes semblent devenus des bêtes enragées.

Les voix de Séraphine et du jeune soldat s'alternent, dans une litanie de pensées et d'émotions brutes. Les phrases se bousculent comme les pensées dans leurs esprits, urgentes, oppressantes. Ce rythme de narration si particulier donne un souffle incroyable à ce roman et malgré l'horreur de certaines scènes qui prennent aux tripes, le texte est absolument sublime. C'est un roman qui se lit dans l'urgence, comme en apnée et dont on ressort bouleversé, horrifié, assommé…

Je n'attendrai pas 7 ans cette fois pour relire Mathieu Belezi !

Lien : http://tantquilyauradeslivre..

Attaquer la terre et le soleil

.

Deux voix, deux cris, se répondent dans ce superbe roman.

Celui de Seraphine, jeune mère de famille venue prendre possession de quelques hectares de poussière au coeur de l'Algérie fraîchement colonisée.

Celui d'un soldat anonyme embarqué dans une escalade de violence par la rage furieuse d'un capitaine que la barbarie pousse au bord de la folie.

Deux victimes impuissantes, deux destins brisés par des enjeux qui les dépassent, deux témoignages forts et puissants

Algérie, milieu du XIXème. « La France se donne pour mission divine de pacifier ces terres de barbarie, d'offrir aux cervelles incultes les ors d'une culture millénaire […] Et ceux qui refusent notre main tendue seront renversés, écrasés, hachés menus par le fer de nos sabres et de nos baïonnettes ». Et ô combien cette menace sera mise à exécution.

J'avoue mon ignorance sur cette page de l'histoire mais cette lecture m'a fait prendre conscience de sa place essentielle dans la compréhension de ce qui se passera 100 ans plus tard dans ce pays. Je ne connaissais pas cet épisode mais dès les premières lignes j'ai été plongée dans l'âpreté et la rudesse de la vie de ces colons. Ces pauvres hères qui rêvaient d'une vie meilleure et à qui rien ne sera épargné. Touchante et courageuse Seraphine qui invoque « la Sainte et sainte mère de Dieu » mais qui en retour ne récolte que deuils et souffrances. Dieu encore invoqué par ce soldat dans cette excuse sans cesse répétée, scandée comme une conjuration:« nous on n'est pas des anges ». Ce nous qui les englobe tous, qui les déshumanise, qui en fait des êtres désincarnés, insensibles, capables des pires exactions, des plus inhumaines barbaries.

Quant au style il est magistral. Presque pas de majuscule, peu ou pas de ponctuation, donnant au récit une rythmique ample et solennelle. Une succession ininterrompue de phrases livrées dans un souffle, avec urgence, délestées de superflu. Une prose élégante, comme un contrepoint aux horreurs et à la désolation qu'elle décrit. Un roman empli de gravité et de colère où l'union de ces deux voix résonne comme un chant funeste.

Un texte sombre et pourtant éblouissant.

Merci @le.tripode de nous offrir des textes aussi puissants.

.

Deux voix, deux cris, se répondent dans ce superbe roman.

Celui de Seraphine, jeune mère de famille venue prendre possession de quelques hectares de poussière au coeur de l'Algérie fraîchement colonisée.

Celui d'un soldat anonyme embarqué dans une escalade de violence par la rage furieuse d'un capitaine que la barbarie pousse au bord de la folie.

Deux victimes impuissantes, deux destins brisés par des enjeux qui les dépassent, deux témoignages forts et puissants

Algérie, milieu du XIXème. « La France se donne pour mission divine de pacifier ces terres de barbarie, d'offrir aux cervelles incultes les ors d'une culture millénaire […] Et ceux qui refusent notre main tendue seront renversés, écrasés, hachés menus par le fer de nos sabres et de nos baïonnettes ». Et ô combien cette menace sera mise à exécution.

J'avoue mon ignorance sur cette page de l'histoire mais cette lecture m'a fait prendre conscience de sa place essentielle dans la compréhension de ce qui se passera 100 ans plus tard dans ce pays. Je ne connaissais pas cet épisode mais dès les premières lignes j'ai été plongée dans l'âpreté et la rudesse de la vie de ces colons. Ces pauvres hères qui rêvaient d'une vie meilleure et à qui rien ne sera épargné. Touchante et courageuse Seraphine qui invoque « la Sainte et sainte mère de Dieu » mais qui en retour ne récolte que deuils et souffrances. Dieu encore invoqué par ce soldat dans cette excuse sans cesse répétée, scandée comme une conjuration:« nous on n'est pas des anges ». Ce nous qui les englobe tous, qui les déshumanise, qui en fait des êtres désincarnés, insensibles, capables des pires exactions, des plus inhumaines barbaries.

Quant au style il est magistral. Presque pas de majuscule, peu ou pas de ponctuation, donnant au récit une rythmique ample et solennelle. Une succession ininterrompue de phrases livrées dans un souffle, avec urgence, délestées de superflu. Une prose élégante, comme un contrepoint aux horreurs et à la désolation qu'elle décrit. Un roman empli de gravité et de colère où l'union de ces deux voix résonne comme un chant funeste.

Un texte sombre et pourtant éblouissant.

Merci @le.tripode de nous offrir des textes aussi puissants.

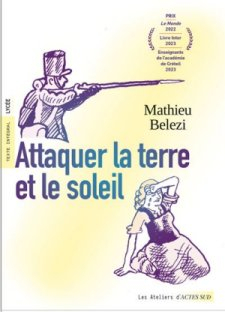

Après avoir déjà écrit une trilogie sur l'Algérie (« C'était notre terre », « Les Vieux Fous » et « Un faux pas dans la vie d'Emma Picard »), l'écrivain Mathieu Belezi remporte le prix littéraire « le Monde » 2022 pour ce roman qui plonge les lecteurs dans les débuts violents de la colonisation française de l'Algérie en 1845.

« Attaquer la terre et le soleil », ce sont deux voix qui s'alternent et qui se font écho au fil d'un récit bouleversant et d'une puissance évocatrice incroyable.

D'une part, Séraphine Jouhaud, une femme colon venue de Marseille avec son mari, leurs trois enfants, sa soeur et son beau-frère. Des familles françaises venues peupler une colonie agricole vendue comme une terre promise par l'État, mais qui n'est finalement qu'un lopin de terre peu fertile, entouré de palissades qui les préservent d'une population hostile.

D'autre part, un soldat anonyme suivant aveuglement les ordres d'un capitaine sanguinaire venu apporter une prétendue « civilisation » aux autochtones, en imposant sa vision de la « pacification » à coups de baïonnettes, massacrant, pillant, violant et brûlant village après village.

Mathieu Belezi raconte la désillusion coloniale en étalant d'une part la cruauté des soldats et de l'autre la peur et la souffrance des colons. La famine, le manque d'hygiène, les ravages du choléra et du paludisme, la chaleur étouffante, les conditions de logement déplorables, les récoltes infructueuses, les animaux sauvages et la crainte de se faire décapiter par les yatagans affûtés de rebelles bien décidés à repousser l'envahisseur. Une bien belle histoire coloniale… dont personne ne ressort vainqueur.

Après avoir lu ce roman qui évoque régulièrement Dieu afin de traduire l'effroi des narrateurs, c'est à mon tour de le citer car, Mon Dieu, quelle claque cette narration ! Mathieu Belezi nous installe en effet au coeur des pensées de ses protagonistes, là où les mots ne sont pas encore dompté par la ponctuation et se retrouvent étalés sans majuscules au rythme effréné de pensées qui se bousculent à vive allure, restituant le chaos et la folie ambiante. Un roman écrit d'un souffle par un auteur qui invite le lecteur à retenir le sien, en l'immergeant dans l'absurdité et la bêtise humaine, et dont il ressort écoeuré, bouleversé, en apnée, au bord du vertige et proche du KO.

Coup de coeur !

Lien : https://brusselsboy.wordpres..

« Attaquer la terre et le soleil », ce sont deux voix qui s'alternent et qui se font écho au fil d'un récit bouleversant et d'une puissance évocatrice incroyable.

D'une part, Séraphine Jouhaud, une femme colon venue de Marseille avec son mari, leurs trois enfants, sa soeur et son beau-frère. Des familles françaises venues peupler une colonie agricole vendue comme une terre promise par l'État, mais qui n'est finalement qu'un lopin de terre peu fertile, entouré de palissades qui les préservent d'une population hostile.

D'autre part, un soldat anonyme suivant aveuglement les ordres d'un capitaine sanguinaire venu apporter une prétendue « civilisation » aux autochtones, en imposant sa vision de la « pacification » à coups de baïonnettes, massacrant, pillant, violant et brûlant village après village.

Mathieu Belezi raconte la désillusion coloniale en étalant d'une part la cruauté des soldats et de l'autre la peur et la souffrance des colons. La famine, le manque d'hygiène, les ravages du choléra et du paludisme, la chaleur étouffante, les conditions de logement déplorables, les récoltes infructueuses, les animaux sauvages et la crainte de se faire décapiter par les yatagans affûtés de rebelles bien décidés à repousser l'envahisseur. Une bien belle histoire coloniale… dont personne ne ressort vainqueur.

Après avoir lu ce roman qui évoque régulièrement Dieu afin de traduire l'effroi des narrateurs, c'est à mon tour de le citer car, Mon Dieu, quelle claque cette narration ! Mathieu Belezi nous installe en effet au coeur des pensées de ses protagonistes, là où les mots ne sont pas encore dompté par la ponctuation et se retrouvent étalés sans majuscules au rythme effréné de pensées qui se bousculent à vive allure, restituant le chaos et la folie ambiante. Un roman écrit d'un souffle par un auteur qui invite le lecteur à retenir le sien, en l'immergeant dans l'absurdité et la bêtise humaine, et dont il ressort écoeuré, bouleversé, en apnée, au bord du vertige et proche du KO.

Coup de coeur !

Lien : https://brusselsboy.wordpres..

Formidable récit à deux voix de la tragédie de la colonisation en Algérie au 19 ieme siècle. Une écriture forte et intense, pour enfin, sortir de l'oubli ce pan de l'Histoire, et donner les clés des tragédies du siècle suivant . À lire et à faire lire absolument !

Très belle oeuvre. Elle se passe au XIXé siècle mais pourrait être d'hier et d'aujourd'hui. Vive la France et ses beaux discours, ses belles promesses. Arrivés en Algérie, ces colons qui croyaient trouver une terre sainte, un nouvelle vie, n'ont eu que leurs larmes pour pleurer. Les enfants y ont une place toute particulière à mes yeux.

Matthieu Belezi a une écriture tirée au cordeau. Ca cisaille de partout. Ca tranche dans le vif de la nature humaine. On dirait du vécu.

Ce livre ne se raconte pas, il se vit. Il passe sous la peau.

Ce qui est certain c'est qu'il faut le mériter. Il est brut et cassant, et pourtant si tendre et sensible.

Matthieu Belezi a une écriture tirée au cordeau. Ca cisaille de partout. Ca tranche dans le vif de la nature humaine. On dirait du vécu.

Ce livre ne se raconte pas, il se vit. Il passe sous la peau.

Ce qui est certain c'est qu'il faut le mériter. Il est brut et cassant, et pourtant si tendre et sensible.

Au milieu du XIXe siècle (vers 1840 ?), Séraphine et son mari embarquent à Marseille avec leurs enfants, sa jeune soeur et son conjoint pour gagner l'Algérie. Là, près De Bône on leur a attribué une terre à défricher. Ils ont quitté Aubervilliers, délaissant leur famille et leurs maigres possessions, espérant trouver le paradis promis par le gouvernement français, et participer ainsi au développement de ces terres récemment conquises.

Très vite, ils déchantent en arrivant sur ces terres arides qui n'ont jamais vu une charrue. Ils ne manquent pourtant pas de courage. Rien n'est fait pour les accueillir, et il leur faut s'adapter à des conditions de vie très rude. Il leur faut d'abord faire connaissance avec cette nature sauvage qui les entoure. Mais ils comprennent très vite que le plus grand danger vient des autochtones. En effet, victimes de la colonisation, ces derniers ne cherchent plus qu'à se venger, n'hésitant pas à attaquer les colons isolés.

La météo s'en mêle et le choléra frappe la petite communauté déjà bien mise à mal par la chaleur excessive qui s'est installée après les orages diluviens de l'hiver.

Peu à peu, les drames successifs émoussent le moral des familles et Séraphine se met à douter de l'utilité de leur présence ici sur ces terres qui ne leur appartenaient pas et qui ont été volées à ceux qui y sont nés.

Le texte alterne le récit de la vie quotidienne et familiale de Séraphine et des autres colons (tous les chapitres où elle s'exprime sont intitulés "rude besogne") et celui d'un soldat qui raconte la guerre (tous les chapitres s'intitulent "bain de sang"). Il nous donne tous les détails sur les viols, les assassinats des femmes et des enfants, le massacre de villages entiers qui seront rayés définitivement de la carte pour assouvir les seuls besoins en nourriture, abri et sexe des soldats.

Ces derniers sont d'une cruauté épouvantable, suivent aveuglément les ordres de leur capitaine, oubliant leur humanité, incapables qu'ils sont de voir des êtres humains en face d'eux, tant les slogans colonisateurs leur montent à la tête. Nous nageons en pleine barbarie, le texte décrit ces horreurs en employant les mots propres aux colonisateurs. Ils dominent le monde, on leur a ordonné de le faire mais ils ne savent pas réellement pourquoi ils sont là et pourquoi ils font tout ça.

Le lecteur s'il en doutait, prend conscience de la folie des hommes, du bain de sang que représente toute colonisation, mais aussi de l'absurdité de la démarche des colons qui tentent de soutirer de la terre ce qu'elle leur refuse.

C'est un roman très dur et sombre qui montre toute l'absurdité de la colonisation et la cruauté d'un tel acte qui arrache aux autochtones leur droit de vivre sur leurs terres, eux qui n'avaient rien demandé.

Les réflexions de Séraphine sont d'une grande lucidité. Elle comprend qu'elle a été manipulée, qu'elle n'a rien à faire là sur cette terre qui ne lui appartient pas, que c'est anormal de la prendre à ceux qui y vivent depuis toujours. Elle qui est un être simple, ne demandant que le bonheur pour sa famille, a vécu tellement de drames, a vu tellement de souffrances qu'elle comprend que la seule issue est de ne plus participer à ce massacre collectif.

J'ai aimé la force qui émane de son personnage. C'est une femme exceptionnelle pour son époque. Pourtant, elle utilise une langue simple pour nous raconter sa vie quotidienne. Mais toute la force de ce roman est justement dans la simplicité du récit, car Séraphine s'adresse à nous sans un mot de trop, sans pathos, comme si nous étions en face d'elle et nous sommes touchés en plein coeur. Dans les chapitres concernant Séraphine, l'auteur ne met pas de majuscules ou de ponctuation. Cela ne m'a pas gênée, car cela contribue à nous donner cette impression de transmission orale. Je vais même vous avouer que je ne m'en suis aperçue que tardivement !

Ce roman puissant est le lauréat 2022 du Prix "Le monde".

Lien : https://www.bulledemanou.com..

Très vite, ils déchantent en arrivant sur ces terres arides qui n'ont jamais vu une charrue. Ils ne manquent pourtant pas de courage. Rien n'est fait pour les accueillir, et il leur faut s'adapter à des conditions de vie très rude. Il leur faut d'abord faire connaissance avec cette nature sauvage qui les entoure. Mais ils comprennent très vite que le plus grand danger vient des autochtones. En effet, victimes de la colonisation, ces derniers ne cherchent plus qu'à se venger, n'hésitant pas à attaquer les colons isolés.

La météo s'en mêle et le choléra frappe la petite communauté déjà bien mise à mal par la chaleur excessive qui s'est installée après les orages diluviens de l'hiver.

Peu à peu, les drames successifs émoussent le moral des familles et Séraphine se met à douter de l'utilité de leur présence ici sur ces terres qui ne leur appartenaient pas et qui ont été volées à ceux qui y sont nés.

Le texte alterne le récit de la vie quotidienne et familiale de Séraphine et des autres colons (tous les chapitres où elle s'exprime sont intitulés "rude besogne") et celui d'un soldat qui raconte la guerre (tous les chapitres s'intitulent "bain de sang"). Il nous donne tous les détails sur les viols, les assassinats des femmes et des enfants, le massacre de villages entiers qui seront rayés définitivement de la carte pour assouvir les seuls besoins en nourriture, abri et sexe des soldats.

Ces derniers sont d'une cruauté épouvantable, suivent aveuglément les ordres de leur capitaine, oubliant leur humanité, incapables qu'ils sont de voir des êtres humains en face d'eux, tant les slogans colonisateurs leur montent à la tête. Nous nageons en pleine barbarie, le texte décrit ces horreurs en employant les mots propres aux colonisateurs. Ils dominent le monde, on leur a ordonné de le faire mais ils ne savent pas réellement pourquoi ils sont là et pourquoi ils font tout ça.

Le lecteur s'il en doutait, prend conscience de la folie des hommes, du bain de sang que représente toute colonisation, mais aussi de l'absurdité de la démarche des colons qui tentent de soutirer de la terre ce qu'elle leur refuse.

C'est un roman très dur et sombre qui montre toute l'absurdité de la colonisation et la cruauté d'un tel acte qui arrache aux autochtones leur droit de vivre sur leurs terres, eux qui n'avaient rien demandé.

Les réflexions de Séraphine sont d'une grande lucidité. Elle comprend qu'elle a été manipulée, qu'elle n'a rien à faire là sur cette terre qui ne lui appartient pas, que c'est anormal de la prendre à ceux qui y vivent depuis toujours. Elle qui est un être simple, ne demandant que le bonheur pour sa famille, a vécu tellement de drames, a vu tellement de souffrances qu'elle comprend que la seule issue est de ne plus participer à ce massacre collectif.

J'ai aimé la force qui émane de son personnage. C'est une femme exceptionnelle pour son époque. Pourtant, elle utilise une langue simple pour nous raconter sa vie quotidienne. Mais toute la force de ce roman est justement dans la simplicité du récit, car Séraphine s'adresse à nous sans un mot de trop, sans pathos, comme si nous étions en face d'elle et nous sommes touchés en plein coeur. Dans les chapitres concernant Séraphine, l'auteur ne met pas de majuscules ou de ponctuation. Cela ne m'a pas gênée, car cela contribue à nous donner cette impression de transmission orale. Je vais même vous avouer que je ne m'en suis aperçue que tardivement !

Ce roman puissant est le lauréat 2022 du Prix "Le monde".

Lien : https://www.bulledemanou.com..

Les Dernières Actualités

Voir plus

Autres livres de Mathieu Belezi (13)

Voir plus

Quiz

Voir plus

Quelle guerre ?

Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell

la guerre hispano américaine

la guerre d'indépendance américaine

la guerre de sécession

la guerre des pâtissiers

12 questions

3246 lecteurs ont répondu

Thèmes :

guerre

, histoire militaire

, histoireCréer un quiz sur ce livre3246 lecteurs ont répondu