Mathieu Belezi fait intervenir deux narrateurs pour raconter cette douloureuse et terrible histoire. Ou plutôt non, pas vraiment, peut-être trois... Les titres de chapitres se présentent entre parenthèses, alternativement Rude besogne et Bain de sang. Dans Rude besogne, Séraphine raconte son dur voyage et sa difficile arrivée en Algérie avec Henri, son mari, et leurs trois enfants, quelques jours seulement avant la mauvaise saison. le « je » se transforme souvent en « nous » puisque Séraphine a convaincu sa soeur Rosette et son beau-frère Louis de tenter l'aventure avec eux. Nous sommes au milieu du XIXe, au tout début de l'installation des colons dans des conditions épouvantables : conditions de logement déplorables (tentes ou barraques en planches), manque d'hygiène, mauvaise nourriture, choléra et autres maladies, etc., sans oublier le danger constant que constituent les autochtones malgré la protection de l'armée. Dans Bain de sang, le narrateur est un « nous » collectif, celui de soldats qui suivent aveuglément un capitaine impitoyable, sanguinaire et sadique qui réussit à galvaniser la troupe épuisée et désillusionnée. Dans quelques rares passages en italique, un narrateur à la troisième personne porte un regard lucide sur les exactions des soldats, reconnaissant la violence pour ce qu'elle est, et faisant preuve d'un minimum de compassion envers les Arabes dans des « commentaires » qui interrogent le bien-fondé de l'entreprise et qu'on le somme d'arrêter…

***

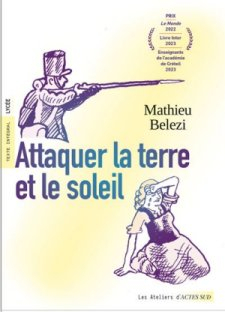

Attaquer la terre et le soleil est un roman magnifique qui traite d'une période souvent passée sous silence ou présentée comme une suite de victoires d'une glorieuse armée oeuvrant pour le bien des populations colonisées en leur apportant la civilisation... Mathieu Belezi nous présente ce texte dérangeant en ne conservant que les virgules et la ponctuation expressive : peu de majuscules sinon au début des chapitres et après les tirets de dialogues, et deux points seulement, à la fin des deux derniers chapitres. le rythme imposé par ces choix laisse peu de place pour souffler et produit une musicalité très particulière. Je me suis retrouvée emportée par cette histoire habitée par une violence absurde et subie d'une manière ou d'une autre par les trois parties en présence. Chronique d'une catastrophe annoncée… À lire absolument !

***

Attaquer la terre et le soleil est un roman magnifique qui traite d'une période souvent passée sous silence ou présentée comme une suite de victoires d'une glorieuse armée oeuvrant pour le bien des populations colonisées en leur apportant la civilisation... Mathieu Belezi nous présente ce texte dérangeant en ne conservant que les virgules et la ponctuation expressive : peu de majuscules sinon au début des chapitres et après les tirets de dialogues, et deux points seulement, à la fin des deux derniers chapitres. le rythme imposé par ces choix laisse peu de place pour souffler et produit une musicalité très particulière. Je me suis retrouvée emportée par cette histoire habitée par une violence absurde et subie d'une manière ou d'une autre par les trois parties en présence. Chronique d'une catastrophe annoncée… À lire absolument !

« Au nom du droit des colonisateurs venus pacifier des terres longtemps abandonnées à la barbarie », la France du 19e siècle s'implante en Algérie, quoi qu'il en coûte aux colons, attirés par les terres, aux soldats, autorisés à toutes exactions, et surtout à la population indigène massacrée, spoliée et razziée.

La charge anti colonialiste est sévère !

Mathieu Belezi a déjà produit une passionnante trilogie concernant l'Algérie et de sa colonisation française. Il façonne ici un brûlot rageur, violent et intense, où à l'écoute de deux voix (un soldat et une femme) s'expriment les colons et militaires confrontés à la chaleur, au froid, aux épidémies, à la faune sauvage et aux soubresauts bellicistes de la population locale.

Par la cruauté des soldats, les galères sans nom des colons, le propos est presque caricatural mais agresse le lecteur par la véracité des faits historiques en filigrane

Un livre percutant à l'écriture originale, où l'effroi et la folie brisent les destins humains.

Impressionnant !

La charge anti colonialiste est sévère !

Mathieu Belezi a déjà produit une passionnante trilogie concernant l'Algérie et de sa colonisation française. Il façonne ici un brûlot rageur, violent et intense, où à l'écoute de deux voix (un soldat et une femme) s'expriment les colons et militaires confrontés à la chaleur, au froid, aux épidémies, à la faune sauvage et aux soubresauts bellicistes de la population locale.

Par la cruauté des soldats, les galères sans nom des colons, le propos est presque caricatural mais agresse le lecteur par la véracité des faits historiques en filigrane

Un livre percutant à l'écriture originale, où l'effroi et la folie brisent les destins humains.

Impressionnant !

Il y a des pans de l'Histoire dont on ne sait pas grand-chose et qui nous définissent pourtant. La colonisation de l'Algérie est de ceux-là. Pour ce qui me concerne tout du moins. Vaguement, le tohu-bohu des batailles mémorielles, quand les pieds noirs réclament la reconnaissance de leurs biens et que les colonisés revendiquent leurs terres, chacun des deux armes au poing. La gégène et les attentats contre les civils. L'excellence du blé algérien et la sueur versée pour rendre la terre fertile. Quand l'Algérie est dite « française » et que l'on sent bien tout ce qu'il y a d'obscène à cette épithète.

Mathieu Belezi revient aux prémisses. Au moment où, conquis militairement, ce territoire d'Afrique du nord doit être peuplé de familles françaises. Afin que soit entérinée sa nouvelle identité et que progresse l'empire de la raison.

Là où un peintre complaisant au pouvoir de Louis-Philippe pourrait brosser à grands traits la grandeur civilisatrice avec laquelle l'armée française répand ses bienfaits, Mathieu Belezi choisit d'accompagner au plus près une petite troupe soldatesque durant quelques mois. Embarqué.

Ce sont ces hommes qui s'expriment en utilisant un « nous » dont la tournure inclusive ne laisse aucune échappatoire au lecteur. Ils parlent de notre avidité à combattre, de notre impatience à vider nos couilles, de notre admiration pour leur capitaine, de leur conviction qu'ils ne sont pas des anges. On confirme effectivement. Et on aimerait moins en être, de cette horde.

Alors, au milieu du carnage, parait, improbable, le discours officiel. Celui des Européens venus répandre l'esprit des lumières, éduquer les contrées barbares. Apporter les bienfaits de la civilisation. Tandis que les maisons brûlent, que ces hommes violent et pillent, dans la bouche du capitaine décapitant les têtes des villageois, les mots « civilisation », « lumières », « progrès » commentent avec un cynisme vertigineux l'horreur et l'iniquité de ces assassinats.

Et la narration se poursuit. de courts chapitres en courts chapitres, les exactions des soldats français s'accumulent en une gradation horrifique, conditionnent l'inexorable engrenage de la violence.

Mais le tableau aurait été encore incomplet si on s'était arrêté là. En alternance avec ces scènes de rapines, le lecteur accompagne quelques familles de paysans venus de France pour cultiver les neuf hectares par famille que l'Etat leur a promis. Avec eux, solidement protégé par des soldats armés, c'est un peu de la France qui s'exporte. Un peu de sa grandeur qui va rejaillir sur d'autres terres lointaines.

Là encore, le lyrisme exalté n'aura pas fait long feu. Difficile de garder une posture avantageuse quand on manque cracher ses tripes en mer, mourir de paludisme ou de choléra. Difficile aussi de garder ses idéaux quand on voit ses pauvres possessions détrempées par des torrents de pluie des semaines durant, la terre refuser qu'on l'ameublisse, les siens crever les uns après les autres. Les tombes se multiplier.

On est du côté des petites gens, des épouses et des enfants, de ceux qui ont du coeur à l'ouvrage et aucun recul pour peser le bien fondé de leur présence ici. On leur a dit qu'il faudra être courageux et qu'ils seront récompensées. Alors ils suent sang et eau et se sentent légitimes à récolter le fruit de leur travail. A se défendre contre les moricauds qui ont l'affront de tenter de les déloger. A revendiquer cette terre en dépit de tout.

La suite ne fait pas un pli.

Comme dans le Petit roi, l'écriture de Mathieu Belezi ne s'élève pas. Elle instille le tragique dans la crudité des choses. La grandeur naît de la puissance d'une bêtise fatale, de la bestialité comme de l'opiniâtreté. La ténacité et l'énergie que mettent tous les personnages à contribuer au carnage est magistrale. le bon droit des Français est monstrueusement exempt de toute remise en question et c'est de cette énormité que jaillit l'inexorable bain de sang, l'absurdité radicale d'une guerre qu'aucune légitimité quelconque ne peut venir soutenir.

Encore une fois, j'ai été envoutée. Au-delà de son style, j'aime encore mieux je crois la place que Mathieu Belezi nous oblige à prendre pour regarder l'histoire qu'il nous raconte. On ne peut se soustraire ni à la cruauté de ce qui arrive, ni au contrepoint dissonant de ce qui devrait être. Comme les personnages, on est coincés dans les limites de ce qui advient. Mais là où ces familles et ces soldats croient à la valeur de ce qu'ils font, nous on sait.

On sait l'effritement des idéaux par une opportune raison d'Etat. La dangereuse pugnacité qui n'a jamais besoin de raison qui soit bonne. L'indigence des motifs de conquête souvent proportionnelle à la violence employée pour les imposer. Nous, on sait.

Mathieu Belezi revient aux prémisses. Au moment où, conquis militairement, ce territoire d'Afrique du nord doit être peuplé de familles françaises. Afin que soit entérinée sa nouvelle identité et que progresse l'empire de la raison.

Là où un peintre complaisant au pouvoir de Louis-Philippe pourrait brosser à grands traits la grandeur civilisatrice avec laquelle l'armée française répand ses bienfaits, Mathieu Belezi choisit d'accompagner au plus près une petite troupe soldatesque durant quelques mois. Embarqué.

Ce sont ces hommes qui s'expriment en utilisant un « nous » dont la tournure inclusive ne laisse aucune échappatoire au lecteur. Ils parlent de notre avidité à combattre, de notre impatience à vider nos couilles, de notre admiration pour leur capitaine, de leur conviction qu'ils ne sont pas des anges. On confirme effectivement. Et on aimerait moins en être, de cette horde.

Alors, au milieu du carnage, parait, improbable, le discours officiel. Celui des Européens venus répandre l'esprit des lumières, éduquer les contrées barbares. Apporter les bienfaits de la civilisation. Tandis que les maisons brûlent, que ces hommes violent et pillent, dans la bouche du capitaine décapitant les têtes des villageois, les mots « civilisation », « lumières », « progrès » commentent avec un cynisme vertigineux l'horreur et l'iniquité de ces assassinats.

Et la narration se poursuit. de courts chapitres en courts chapitres, les exactions des soldats français s'accumulent en une gradation horrifique, conditionnent l'inexorable engrenage de la violence.

Mais le tableau aurait été encore incomplet si on s'était arrêté là. En alternance avec ces scènes de rapines, le lecteur accompagne quelques familles de paysans venus de France pour cultiver les neuf hectares par famille que l'Etat leur a promis. Avec eux, solidement protégé par des soldats armés, c'est un peu de la France qui s'exporte. Un peu de sa grandeur qui va rejaillir sur d'autres terres lointaines.

Là encore, le lyrisme exalté n'aura pas fait long feu. Difficile de garder une posture avantageuse quand on manque cracher ses tripes en mer, mourir de paludisme ou de choléra. Difficile aussi de garder ses idéaux quand on voit ses pauvres possessions détrempées par des torrents de pluie des semaines durant, la terre refuser qu'on l'ameublisse, les siens crever les uns après les autres. Les tombes se multiplier.

On est du côté des petites gens, des épouses et des enfants, de ceux qui ont du coeur à l'ouvrage et aucun recul pour peser le bien fondé de leur présence ici. On leur a dit qu'il faudra être courageux et qu'ils seront récompensées. Alors ils suent sang et eau et se sentent légitimes à récolter le fruit de leur travail. A se défendre contre les moricauds qui ont l'affront de tenter de les déloger. A revendiquer cette terre en dépit de tout.

La suite ne fait pas un pli.

Comme dans le Petit roi, l'écriture de Mathieu Belezi ne s'élève pas. Elle instille le tragique dans la crudité des choses. La grandeur naît de la puissance d'une bêtise fatale, de la bestialité comme de l'opiniâtreté. La ténacité et l'énergie que mettent tous les personnages à contribuer au carnage est magistrale. le bon droit des Français est monstrueusement exempt de toute remise en question et c'est de cette énormité que jaillit l'inexorable bain de sang, l'absurdité radicale d'une guerre qu'aucune légitimité quelconque ne peut venir soutenir.

Encore une fois, j'ai été envoutée. Au-delà de son style, j'aime encore mieux je crois la place que Mathieu Belezi nous oblige à prendre pour regarder l'histoire qu'il nous raconte. On ne peut se soustraire ni à la cruauté de ce qui arrive, ni au contrepoint dissonant de ce qui devrait être. Comme les personnages, on est coincés dans les limites de ce qui advient. Mais là où ces familles et ces soldats croient à la valeur de ce qu'ils font, nous on sait.

On sait l'effritement des idéaux par une opportune raison d'Etat. La dangereuse pugnacité qui n'a jamais besoin de raison qui soit bonne. L'indigence des motifs de conquête souvent proportionnelle à la violence employée pour les imposer. Nous, on sait.

D'un côté, des soldats qui avancent dans un désert (au sens propre et au figuré), qui ont pour seule mission de prendre des positions, destructions, viols et meurtres (mais non ce sont des actes de guerre !) nourrissant les hommes. de l'autre côté, des familles envoyées dans l'enfer, à qui on avait sans doute promis un Eldorado, qui auraient dû bâtir un avenir entre la pes...guerre et le choléra. Dans les deux cas, une colonisation violente et barbare, pour des enjeux politiques (?), indigne d'un pays civilisé. Violer les femmes et des terres : s'approprier une "terre pas commode", peut-être parce qu'elle veut pas non plus. C'est sans concession que l'auteur décrit la colonisation de l'Algérie. C'est une narration crue et pourtant pas insoutenable, tant c'est savamment dosé entre l'abject et l'incompréhension, la puissance des uns et l'impuissance des autres ! Les beaux discours politisés offrant en sacrifice ceux qui les ecoutent,entre les pontifes paradant et les lions dévorant. Tout ça pour ça clôturerons-nous. Et c'est encore un Prix Livre Inter mérité cette année. Une fulgurance en effet.

De la poussière et du sang, de la peur et des larmes, le froid mortel de l'hiver avant la canicule suffocante de l'été, le choléra et la (présumée) sauvagerie des populations locales : voilà l'Algérie coloniale de Mathieu Belezi.

Voilà l'enfer qu'il réserve aux premiers colons français, fraichement débarqués en ce milieu du XIXème siècle.

Voilà la terre maudite que découvrent Séraphine et les siens, à la descente du bateau.

Voilà l'épouvantable théâtre des opérations menées par le capitaine Landron et ses hommes, des mercenaires sadiques et ivres de violence.

Un chapitre pour elle, Séraphine, en proie aux pires tourments dans le camp de misère que les pionniers tentent dans la douleur de bâtir et de sécuriser ; puis un chapitre pour lui, le soudard à la solde du terrible Landron, pillant, violant, trucidant et incendiant tout ce qui fait obstacle à la troupe.

Deux voix hurlantes qui se répondent et se percutent, deux êtres projetés en terrain hostile, et page après page un même souffle épique et dévastateur, une même abomination, un même relent de mort et de désolation.

L'écriture de Mathieu Belezi est "sensationnelle", au sens premier du terme puisqu'elle n'est en effet que sensations, tensions et pulsions.

Ses mots nous saisissent, ses descriptions nous glacent, sa cadence effrénée nous consume.

Si elle peut surprendre au début, l'absence totale du moindre point confère finalement au texte un rythme débridé qui ne nous laisse aucun répit, pas plus que n'en ont les deux personnages noyés dans un environnement qu'ils ne comprennent pas - tellement loin du paradis que la République leur avait promis ! - et qui les terrifie (elle) ou qui excite au contraire leur folie sanguinaire (lui).

Dans un cas comme dans l'autre, le déracinement semble insurmontable, et quel que soit le narrateur qui prend la parole nous voilà scotchés, médusés, comme pris sous la mitraille d'un style à la fois plein d'oralité et presque saturé d'images fortes. Les descriptions des exactions perpétrées par l'armée française, comme celles des conditions de vie abominables au sein du campement de fortune sont de fait insupportablement évocatrices.

Voilà (entre autres !), ce qui fait la force de ce récit de conquête terrible et sanglant, un roman aussi bref qu'intense sous-tendu par un propos anticolonialiste évident.

Magistral !

Voilà l'enfer qu'il réserve aux premiers colons français, fraichement débarqués en ce milieu du XIXème siècle.

Voilà la terre maudite que découvrent Séraphine et les siens, à la descente du bateau.

Voilà l'épouvantable théâtre des opérations menées par le capitaine Landron et ses hommes, des mercenaires sadiques et ivres de violence.

Un chapitre pour elle, Séraphine, en proie aux pires tourments dans le camp de misère que les pionniers tentent dans la douleur de bâtir et de sécuriser ; puis un chapitre pour lui, le soudard à la solde du terrible Landron, pillant, violant, trucidant et incendiant tout ce qui fait obstacle à la troupe.

Deux voix hurlantes qui se répondent et se percutent, deux êtres projetés en terrain hostile, et page après page un même souffle épique et dévastateur, une même abomination, un même relent de mort et de désolation.

L'écriture de Mathieu Belezi est "sensationnelle", au sens premier du terme puisqu'elle n'est en effet que sensations, tensions et pulsions.

Ses mots nous saisissent, ses descriptions nous glacent, sa cadence effrénée nous consume.

Si elle peut surprendre au début, l'absence totale du moindre point confère finalement au texte un rythme débridé qui ne nous laisse aucun répit, pas plus que n'en ont les deux personnages noyés dans un environnement qu'ils ne comprennent pas - tellement loin du paradis que la République leur avait promis ! - et qui les terrifie (elle) ou qui excite au contraire leur folie sanguinaire (lui).

Dans un cas comme dans l'autre, le déracinement semble insurmontable, et quel que soit le narrateur qui prend la parole nous voilà scotchés, médusés, comme pris sous la mitraille d'un style à la fois plein d'oralité et presque saturé d'images fortes. Les descriptions des exactions perpétrées par l'armée française, comme celles des conditions de vie abominables au sein du campement de fortune sont de fait insupportablement évocatrices.

Voilà (entre autres !), ce qui fait la force de ce récit de conquête terrible et sanglant, un roman aussi bref qu'intense sous-tendu par un propos anticolonialiste évident.

Magistral !

écrire avec ses tripes décrire l'imposture initiale tant de souffrances tant de sang de merde de foutre

écoeuré

j'en ai pris plein la gueule j'avoue

je ne m'attendais pas à ça à ce grand déballage de pulsions de la colonisation

Séraphine débarque en 1845 avec son mari et ses trois enfants traversée par la peur et le mal de mère

elle est la voix de (Rude Besogne ) et vomit sa peine sa fatigue son découragement on lui a menti

choisir entre la malaria et le choléra

tout perdre et tout recommencer ne pas penser boire et danser labourer enterrer baiser renoncer

les yatagans ouvrent les ventres

des femmes enceintes les animaux sauvages dévorent leurs entrailles

Seraphine est un corps hurlant de désir et de terreur

lui est déjà là et ce n'est pas un ange

il est la voix de (Bain de Sang)

il dit je mais plus souvent nous

nous violerons toutes les moukères

je vide mes couilles

nous les brûlons les enfumons

mon capitaine est un lion

bienfaits de la civilisation

je dévore les chairs crues je me gorge de sang

sang des lièvres et sang des décapités

par milliers

morpions vermines

violences contre l'indigence des idéaux

je fais corps avec mon groupe

une femme pour quatre soldats

trois berbères farouches pour le capitaine

nous reviendrons l'hiver prochain

nous pacifions

rugissements du lion du désert

« un matin la gueule rageuse de l'enfer qui nous avalait depuis des semaines s'est brusquement refermée… »

On ne ressort pas indemne d'un livre pareil. Prix du Livre Inter et du journal le Monde, c'est un peu dérangeant ou plutôt déroutant. Ce livre n'a pas de Prix, c'est juste le cri de l'indicible, à la source de l'Algérie française.

Maintenant nous savons .

écoeuré

j'en ai pris plein la gueule j'avoue

je ne m'attendais pas à ça à ce grand déballage de pulsions de la colonisation

Séraphine débarque en 1845 avec son mari et ses trois enfants traversée par la peur et le mal de mère

elle est la voix de (Rude Besogne ) et vomit sa peine sa fatigue son découragement on lui a menti

choisir entre la malaria et le choléra

tout perdre et tout recommencer ne pas penser boire et danser labourer enterrer baiser renoncer

les yatagans ouvrent les ventres

des femmes enceintes les animaux sauvages dévorent leurs entrailles

Seraphine est un corps hurlant de désir et de terreur

lui est déjà là et ce n'est pas un ange

il est la voix de (Bain de Sang)

il dit je mais plus souvent nous

nous violerons toutes les moukères

je vide mes couilles

nous les brûlons les enfumons

mon capitaine est un lion

bienfaits de la civilisation

je dévore les chairs crues je me gorge de sang

sang des lièvres et sang des décapités

par milliers

morpions vermines

violences contre l'indigence des idéaux

je fais corps avec mon groupe

une femme pour quatre soldats

trois berbères farouches pour le capitaine

nous reviendrons l'hiver prochain

nous pacifions

rugissements du lion du désert

« un matin la gueule rageuse de l'enfer qui nous avalait depuis des semaines s'est brusquement refermée… »

On ne ressort pas indemne d'un livre pareil. Prix du Livre Inter et du journal le Monde, c'est un peu dérangeant ou plutôt déroutant. Ce livre n'a pas de Prix, c'est juste le cri de l'indicible, à la source de l'Algérie française.

Maintenant nous savons .

La colonisation algérienne racontée des points de vue d'une colon, d'un soldat.

Séraphine en appelle sans cesse à la « sainte et sainte mère de Dieu » tant le choc avec cette terre dure et ingrate va être rude, tant les épreuves à affronter vont être cruelles, tant la désillusion de la réalité coloniale va entrer en contradiction avec les belles promesses du « gouvernement de la République qui veillera sur vous comme un père veille sur ses enfants ».

De son côté le soldat reprend la formule favorite de son capitaine « Nom d'un bordel ! » répété à l'envi comme une antienne après chaque coup de fusil ou de baïonnette, après chaque pillage, viol fait au nom de la civilisation contre les barbares… Je vous laisse juge…

Ce récit est très efficace pour remettre en mémoire les conditions atroces de cette colonisation.

Comme dans « Un faux pas dans la vie d'Emma Picard », j'ai retrouvé le rythme syncopé de la narration, insufflé ici par l'absence de majuscule, de point.

J'ai été très émue une nouvelle fois par ce destin de colonisatrice qui croit aborder une terre de rêve et se retrouve en enfer.

Par contre, les chapitres consacrés aux exactions des soldats m'ont paru très vite pénibles. Non pas que je nie la réalité des horreurs commises par les Français mais massacres, viols, pillages, massacres, viols, pillages, beuveries... de plus, le caractère hâbleur du capitaine soutenu par le côté béni-oui-oui des soldats est pesant à souhait. C'est sûrement l'effet voulu cela dit.

Un livre court, percutant !

Séraphine en appelle sans cesse à la « sainte et sainte mère de Dieu » tant le choc avec cette terre dure et ingrate va être rude, tant les épreuves à affronter vont être cruelles, tant la désillusion de la réalité coloniale va entrer en contradiction avec les belles promesses du « gouvernement de la République qui veillera sur vous comme un père veille sur ses enfants ».

De son côté le soldat reprend la formule favorite de son capitaine « Nom d'un bordel ! » répété à l'envi comme une antienne après chaque coup de fusil ou de baïonnette, après chaque pillage, viol fait au nom de la civilisation contre les barbares… Je vous laisse juge…

Ce récit est très efficace pour remettre en mémoire les conditions atroces de cette colonisation.

Comme dans « Un faux pas dans la vie d'Emma Picard », j'ai retrouvé le rythme syncopé de la narration, insufflé ici par l'absence de majuscule, de point.

J'ai été très émue une nouvelle fois par ce destin de colonisatrice qui croit aborder une terre de rêve et se retrouve en enfer.

Par contre, les chapitres consacrés aux exactions des soldats m'ont paru très vite pénibles. Non pas que je nie la réalité des horreurs commises par les Français mais massacres, viols, pillages, massacres, viols, pillages, beuveries... de plus, le caractère hâbleur du capitaine soutenu par le côté béni-oui-oui des soldats est pesant à souhait. C'est sûrement l'effet voulu cela dit.

Un livre court, percutant !

Des débuts de la colonisation française de l'Algérie, je ne savais pas grand-chose. J'ai eu envie de lire ce roman, qui vient d'obtenir le prix du livre Inter, pour tenter de réparer cette lacune.

Ce roman puissant déploie deux fils narratifs. Dans le premier nous suivrons un groupe de colons. Ils ont traversé la Méditerranée alléchés par la promesse de disposer de terres. Mais la réalité est d'abord âpre puis franchement infernale. Une épidémie de choléra les décimera. Ils sont protégés par l'armée, mais malgré cela les morts vont se multiplier (maladies, attaques).

La seconde narration nous place dans un escadron mené par un capitaine assoiffé de sang et de massacres.

Ce sont donc des pages très noires qui se déroulent, dans un style presque oral, souvent éblouissant. Mais je l'ai trouvé parfois un peu trop emphatique, notamment dans les discours des capitaines. Ils représentent la République, c'est un fait, mais dans le contexte de toute cette violence cette propagande devrait tomber totalement à plat...

On sait seulement que ces épisodes épouvantables se sont passés au XIX ème. Mathieu Belezi ne date pas vraiment son roman. Pour avoir un aperçu vraiment historique de cette période, il me faudra lire autre chose pour compléter mes lacunes.

Ce roman puissant déploie deux fils narratifs. Dans le premier nous suivrons un groupe de colons. Ils ont traversé la Méditerranée alléchés par la promesse de disposer de terres. Mais la réalité est d'abord âpre puis franchement infernale. Une épidémie de choléra les décimera. Ils sont protégés par l'armée, mais malgré cela les morts vont se multiplier (maladies, attaques).

La seconde narration nous place dans un escadron mené par un capitaine assoiffé de sang et de massacres.

Ce sont donc des pages très noires qui se déroulent, dans un style presque oral, souvent éblouissant. Mais je l'ai trouvé parfois un peu trop emphatique, notamment dans les discours des capitaines. Ils représentent la République, c'est un fait, mais dans le contexte de toute cette violence cette propagande devrait tomber totalement à plat...

On sait seulement que ces épisodes épouvantables se sont passés au XIX ème. Mathieu Belezi ne date pas vraiment son roman. Pour avoir un aperçu vraiment historique de cette période, il me faudra lire autre chose pour compléter mes lacunes.

- Je m'appelle Séraphine, je suis riche de mes rêves et de mes espoirs lorsque j'embarque à Marseille sur le Labrador à la fin du XIXème siècle. La suite de mon histoire et de ma vie s'effilochent dans la puanteur, la promiscuité, l'insalubrité. Les lambeaux de mon existence mourront sur le sol algérien dans la perte des êtres chers, l'infertilité des terres allouées et l'insécurité qui fait trembler mon corps et empêche le repos.

- Je suis soldat de France et je mets mes grolles dans les sabots du cheval de mon commandant. J'obéis à cet homme, le seul qui sait ce qui est bon pour nous et pour notre patrie. le fusil, la baïonnette et le sabre auront raison de ces mécréants, de ces barbares. Nous pillons, saccageons, tuons, violons, incendions ces « mauricots » afin de pacifier ce pays de « sans- Dieu ».

Attaquer la terre et le soleil est l'histoire du désenchantement des colons français qui, comme Séraphine, ont embarqué pour une terre promise, un pays de Cocagne et se heurtent à la réalité sans nuances de l'Algérie.

Du récit de Belezi, émane une violence extrême, une brutalité sanguinaire, un déchaînement de pulsions féroces qui gravent en nous le bain de sang et d'horreurs engendré par les conquêtes coloniales. Non, nous ne sommes pas des anges comme le répète à l'envi ce soldat docile.

Des mots de Belezi, écrits dans un seul souffle, émanent une beauté, une grandeur et un rythme qui m'a électrisé. J'ai suivi, sans sourciller, ces gens ordinaires plongés dans une histoire trop grande pour eux.

- Je suis soldat de France et je mets mes grolles dans les sabots du cheval de mon commandant. J'obéis à cet homme, le seul qui sait ce qui est bon pour nous et pour notre patrie. le fusil, la baïonnette et le sabre auront raison de ces mécréants, de ces barbares. Nous pillons, saccageons, tuons, violons, incendions ces « mauricots » afin de pacifier ce pays de « sans- Dieu ».

Attaquer la terre et le soleil est l'histoire du désenchantement des colons français qui, comme Séraphine, ont embarqué pour une terre promise, un pays de Cocagne et se heurtent à la réalité sans nuances de l'Algérie.

Du récit de Belezi, émane une violence extrême, une brutalité sanguinaire, un déchaînement de pulsions féroces qui gravent en nous le bain de sang et d'horreurs engendré par les conquêtes coloniales. Non, nous ne sommes pas des anges comme le répète à l'envi ce soldat docile.

Des mots de Belezi, écrits dans un seul souffle, émanent une beauté, une grandeur et un rythme qui m'a électrisé. J'ai suivi, sans sourciller, ces gens ordinaires plongés dans une histoire trop grande pour eux.

Ce roman Attaquer la terre et le soleil signé aux éditions le Tripode est d'une puissance littéraire et émotionnelle.

L'auteur Mathieu Belezi donne voix à ces premiers colons et tout particulièrement à Séraphine et sa famille venue de France pour s'installer dans ce paradis promis, par la république française en terre algérienne, près De Bône au dix neuvième siècle. Et à ces fantassins venus conquérir le territoire dans une violence sans nom. Et de loin on entend quelques mots des Algériens......

Une épopée de douleurs soutenue et rythmée, une histoire qui se lit de la première à la dernière page sans interruption!

Lien : https://www.facebook.com/lec..

L'auteur Mathieu Belezi donne voix à ces premiers colons et tout particulièrement à Séraphine et sa famille venue de France pour s'installer dans ce paradis promis, par la république française en terre algérienne, près De Bône au dix neuvième siècle. Et à ces fantassins venus conquérir le territoire dans une violence sans nom. Et de loin on entend quelques mots des Algériens......

Une épopée de douleurs soutenue et rythmée, une histoire qui se lit de la première à la dernière page sans interruption!

Lien : https://www.facebook.com/lec..

Les Dernières Actualités

Voir plus

Autres livres de Mathieu Belezi (13)

Voir plus

Quiz

Voir plus

Quelle guerre ?

Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell

la guerre hispano américaine

la guerre d'indépendance américaine

la guerre de sécession

la guerre des pâtissiers

12 questions

3245 lecteurs ont répondu

Thèmes :

guerre

, histoire militaire

, histoireCréer un quiz sur ce livre3245 lecteurs ont répondu