Nationalité : France

Né(e) à : Paris , le 18/07/1948

Né(e) à : Paris , le 18/07/1948

Biographie :

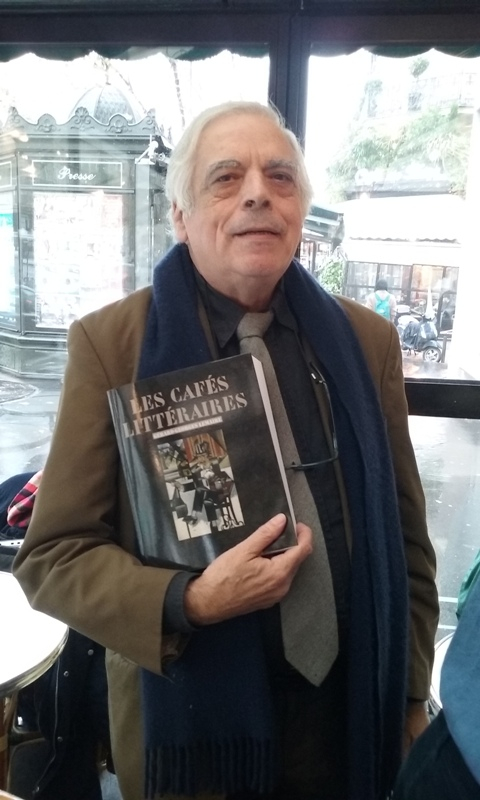

Gérard-Georges Lemaire est un écrivain, éditeur, historien de l'art et directeur de collection français.

Il a fait des études à l’Institut d’Art et d’Archéologie et à l’École Pratique des Hautes Études. Il est titulaire d'une licence d’histoire de l’art, d'une maîtrise de philosophie et d'un DES en sciences de l’art (Paris I).

À partir de 1968, il travaille dans l'édition et crée sa première collection de littérature étrangère, "Connections", chez Flammarion en 1974. Il traduit de nombreux auteurs anglais, américains et italiens notamment William S. Burroughs, Allen Ginsberg, William Carlos Williams, Stefan Themerson, Gertrude Stein, Wyndham Lewis, Alberto Savinio, etc.

Gérard-Georges Lemaire a été producteur à France Culture et a créé la collection "Les Derniers Mots" et la revue "L’Ennemi" chez Christian Bourgois en 1980. Directeur littéraire de Verso, Arts & Lettres, il est aussi responsable de la rubrique artistique des Lettres françaises.

Il collabore à de nombreuses revue littéraires, a organisé plus de 70 expositions en France et à l'étranger et a été commissaire de l'exposition "Franz Kafka" qui a eu lieu à Paris en octobre 2002. Il est de 1996 à 2009 directeur littéraire de la revue "Verso Arts et Lettres".

Il est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages sur les mouvements littéraires et picturaux. Spécialiste de littérature italienne et anglaise, traducteur, il a notamment publié à La Différence, en 1997, "Les Cafés littéraires".

+ Voir plusGérard-Georges Lemaire est un écrivain, éditeur, historien de l'art et directeur de collection français.

Il a fait des études à l’Institut d’Art et d’Archéologie et à l’École Pratique des Hautes Études. Il est titulaire d'une licence d’histoire de l’art, d'une maîtrise de philosophie et d'un DES en sciences de l’art (Paris I).

À partir de 1968, il travaille dans l'édition et crée sa première collection de littérature étrangère, "Connections", chez Flammarion en 1974. Il traduit de nombreux auteurs anglais, américains et italiens notamment William S. Burroughs, Allen Ginsberg, William Carlos Williams, Stefan Themerson, Gertrude Stein, Wyndham Lewis, Alberto Savinio, etc.

Gérard-Georges Lemaire a été producteur à France Culture et a créé la collection "Les Derniers Mots" et la revue "L’Ennemi" chez Christian Bourgois en 1980. Directeur littéraire de Verso, Arts & Lettres, il est aussi responsable de la rubrique artistique des Lettres françaises.

Il collabore à de nombreuses revue littéraires, a organisé plus de 70 expositions en France et à l'étranger et a été commissaire de l'exposition "Franz Kafka" qui a eu lieu à Paris en octobre 2002. Il est de 1996 à 2009 directeur littéraire de la revue "Verso Arts et Lettres".

Il est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages sur les mouvements littéraires et picturaux. Spécialiste de littérature italienne et anglaise, traducteur, il a notamment publié à La Différence, en 1997, "Les Cafés littéraires".

Source : http://www.bibliomonde.com

Ajouter des informations

étiquettes

Videos et interviews (8)

Voir plusAjouter une vidéo

POÉSIE AMÉRICAINE – Traversée new-yorkaise (France Culture, 1980) Une compilation des émissions « Albatros », par Gérard Georges Lemaire, diffusées les 15 juin, 22 juin, 29 juin, 6 juillet et 13 juillet 1980 sur France Culture. Invités : William Seward Burroughs, Serge Grunberg, Brion Gysin, Gérard de Cortanze, Jacques Roubaud, Chantal Thomas, Ted Berrigan, Bernard Heidsieck, Jacques Darras, Eric Sarner, Terence C. Sellers, Kathy Acker, Anne Waldman, David Shapiro, Alain Kirili, John Giorno, Kenneth Gangemi, Claude Minière, Olivier Kaeppelin, Denis Roche, Philippe Sollers et Christian Descamps.

Podcasts (1)

Citations et extraits (31)

Voir plus

Ajouter une citation

Belle obstination que celle de Franz Kafka à défendre ses productions littéraires, car il est dès le début d'un pessimisme foncier à leur encontre. Rudolf Fuchs rapporte une anecdote particulièrement savoureuse et révélatrice sur la façon dont il affronte le problème, avec beaucoup de scepticisme, une certaine affliction et un humour irrésistible : " Lorsque son premier livre, "Betrachtung" ["Regard"] parut chez Kurt Wolff, il me dit : " Onze livres ont été vendus chez André. J'en ai acheté dix moi-même. Je me demande qui est le onzième. ".

L'humour – à ses dépens – reste son ultime recours.

[Gérard-Georges LEMAIRE, "Kafka", Chapitre "La vraie vie", page 248, éd. Gallimard (Paris), coll. "Folio biographies", 2005]

L'humour – à ses dépens – reste son ultime recours.

[Gérard-Georges LEMAIRE, "Kafka", Chapitre "La vraie vie", page 248, éd. Gallimard (Paris), coll. "Folio biographies", 2005]

A l'automne [1913], il se rend en Italie : Trieste, Venise, Vérone, Desenzano, sur le lac de Garde, périple qui le conduit au sanatorium de Riva. Là, il fait la connaissance d'une Russe peu farouche qui lui tire les cartes, puis d'une jeune Suissesse [Gerti Wasner dite "G.W."] qui réside près de Gênes et qui lui plaît sur le champ. Il veut la séduire. Cela prend l'allure d'un jeu de collégiens : la nuit, comme leurs chambres sont l'une au-dessus de l'autre, il communique avec elle en frappant au plafond ; le jour, ils canotent sur le lac en devisant légèrement. Cette rencontre lui apporte une révélation inespérée : "Mon séjour à Riva a été d'une grande importance à mes yeux. Pour la première fois, j'ai compris une jeune fille chrétienne et j'ai vécu presque entièrement dans sa sphère d'activité" [Journal, 15 octobre 1913].

[Gérard-Georges LEMAIRE, "Kafka", Chapitre "De la vie laborieuse et de la vie amoureuse", pages 203-204, éd. Gallimard (Paris), coll. "Folio biographies", 2005]

[Gérard-Georges LEMAIRE, "Kafka", Chapitre "De la vie laborieuse et de la vie amoureuse", pages 203-204, éd. Gallimard (Paris), coll. "Folio biographies", 2005]

Le Majestic fendait les eaux du port de New York par un beau matin d’avril. Il renifla au nez des remorqueurs et des bacs à l’allure de tortue, adressa un clin d’oeil à un jeune yacht aguicheur, et d’un coup de sirène revanche, écarta de son chemin un transport de bestiaux.

Puis il s’amarra à son quai personnel avec autant de manière qu’une grosse dame qui s’assied, et annonça complaisamment qu’il venait tout droit de Cherbourg et Southampton en transportant à son bord l’élite du monde. L’élite du monde, debout sur le pont, agitait idiotement la main en direction des parents pauvres qui attendaient, sur le quai, leurs gants de Paris.

Un grand toboggan eut tôt fait de réunir le Majestic au continent nord-américain, et le navire commença à dégorger l’élite du monde, autrement dit Gloria Swanson, deux acheteurs de chez Lord & Taylor, le ministre des finances de Graustark se proposant de consolider la dette, et un roi africain qui avait passé tout l’hiver à essayer de débarquer quelque part et souffrait d’u violent mal de mer. Les photographes travaillaient ferme pendant que le flot des passagers s’écoulait sur le quai. Des applaudissements explosèrent pour saluer l’apparition sur des civières de deux natifs du Middle-West qui s’étaient saoulés à mort pour fêter la dernière nuit de traversée.

Le pont se vida graduellement, mais, alors que la dernière bouteille de Bénédicte était parvenue à quai, les photographes restaient à leur poste. L’officier responsable du débarquement se tenait planté au pied de la passerelle, et regardait alternativement sa montre et le pont, comme si une partie précieuse de la cargaison se fut encore trouvée à bord. Un long « Ah-h-h ! » de satisfaction monta enfin de la foule groupée autour du débarcadère, lorsqu’un cortège singulier commença à descendre du pont B.

En tête venait deux femmes de chambre françaises, chargées de petits chiens violacés, et suivies d’une escouade de porteurs, aveugles et invisibles sous d’innombrables gerbes de bouquets de fleurs fraîches. Une autre femme de chambre venait derrière ; elle tenait par la main un enfant aux yeux tristes, un petit orphelin à l’air français ; il était lui-même talonné par l’officier de second, qui traînait deux borzoïs neurasthéniques contre leur gré et contre le sien propre. Il y eut une pause.

Puis le capitaine, Sir Howard George Witchcraft, apparu au bastingage, flanqué de quelque chose qui aurait pu être un tas de somptueux renards argentés.

Rags Martin-Jones, après cinq ans dans les capitales européennes, revenait sur sa terre natale !

Puis il s’amarra à son quai personnel avec autant de manière qu’une grosse dame qui s’assied, et annonça complaisamment qu’il venait tout droit de Cherbourg et Southampton en transportant à son bord l’élite du monde. L’élite du monde, debout sur le pont, agitait idiotement la main en direction des parents pauvres qui attendaient, sur le quai, leurs gants de Paris.

Un grand toboggan eut tôt fait de réunir le Majestic au continent nord-américain, et le navire commença à dégorger l’élite du monde, autrement dit Gloria Swanson, deux acheteurs de chez Lord & Taylor, le ministre des finances de Graustark se proposant de consolider la dette, et un roi africain qui avait passé tout l’hiver à essayer de débarquer quelque part et souffrait d’u violent mal de mer. Les photographes travaillaient ferme pendant que le flot des passagers s’écoulait sur le quai. Des applaudissements explosèrent pour saluer l’apparition sur des civières de deux natifs du Middle-West qui s’étaient saoulés à mort pour fêter la dernière nuit de traversée.

Le pont se vida graduellement, mais, alors que la dernière bouteille de Bénédicte était parvenue à quai, les photographes restaient à leur poste. L’officier responsable du débarquement se tenait planté au pied de la passerelle, et regardait alternativement sa montre et le pont, comme si une partie précieuse de la cargaison se fut encore trouvée à bord. Un long « Ah-h-h ! » de satisfaction monta enfin de la foule groupée autour du débarcadère, lorsqu’un cortège singulier commença à descendre du pont B.

En tête venait deux femmes de chambre françaises, chargées de petits chiens violacés, et suivies d’une escouade de porteurs, aveugles et invisibles sous d’innombrables gerbes de bouquets de fleurs fraîches. Une autre femme de chambre venait derrière ; elle tenait par la main un enfant aux yeux tristes, un petit orphelin à l’air français ; il était lui-même talonné par l’officier de second, qui traînait deux borzoïs neurasthéniques contre leur gré et contre le sien propre. Il y eut une pause.

Puis le capitaine, Sir Howard George Witchcraft, apparu au bastingage, flanqué de quelque chose qui aurait pu être un tas de somptueux renards argentés.

Rags Martin-Jones, après cinq ans dans les capitales européennes, revenait sur sa terre natale !

Ah ! Que d'horribles voyages à travers le pays sur des voies ferrées lugubres, des gares inimaginables - tel ce lieu pestilentiel hanté de chauves-souris, de trous à merde, de parcs et de pluies incompréhensibles, je n'en vois pas la fin, ceci est le livre des rêves.

Jack Kerouac, Le Livre des Rêves

Jack Kerouac, Le Livre des Rêves

Quelque chose de spécial attire Kafka chez ce Yirzhac (puis Jizhak et enfin Isjak) Löwy. Il y a d’abord tout ce qui l’a bouleversé au plus haut point dans le théâtre yiddish et ensuite dans la lecture de son journal parisien : « Notre-Dame l’effraie, le tigre du jardin des Plantes l’émeut comme l’image même du désespéré espérant qui trouve dans la pâture l’assouvissement du désespoir et de l’espoir… » Il le rencontre souvent pour écouter ses histoires, s’initier aux rites et aux coutumes orientales et, parallèlement, il se met à lire L’Histoire du judaïsme de Graetz. Il s’intéresse aux auteurs juifs qu’il ignore et déploie une grande activité pour aider ces acteurs de son mieux. (…)

Löwy est né à Varsovie en 1887 dans une famille hassidim très orthodoxe. À dix-sept ans, il s’est enfui de ce monde étouffant et s’est rendu seul à Paris tenter sa chance. Il est parvenu à se faire embaucher comme ouvrier. Le soir, il fréquentait le petit milieu du théâtre yiddosh amateur et il a réussi à jouer dans plusieurs spectacles. En 1907, il est entré dans une vraie troupe et s’y est imposé. Il est parti avec elle dans une grande tournée à travers l’Europe qui l’a mené à Prague en 1911. Kafka est impressionné par cet homme passionné et bouillonnant, qui va jusqu’au bout de ses rêves sans se préoccuper des conventions et de l’argent. Il est tout ce que lui-même aurait aimé être et qu’il sait ne pouvoir jamais devenir : l’incarnation d’une judéité revendiquée haut et fort. Son talent immense de conteur lui en impose autant que l’univers qu’il lui dévoile et qu’il convoite avec gourmandise. Ses cahiers se remplissent de propos tenus par Löwy, qui lui raconte sans fin des fables tirées du Talmud ou des anecdotes de sa vie passée en Pologne. Kafka l’écoute avec admiration et prend note de ce qu’il veut bien lui dire sur cet univers si lointain et qui lui est tellement étranger. Il l’emmène au théâtre ou se promène avec lui jusqu’à forteresse de Seon ou sur l’île de Hetz. (…) En définitive, tout ce qui vient de Löwy le captive, l’émeut et le fait jubiler intérieurement.

Löwy est né à Varsovie en 1887 dans une famille hassidim très orthodoxe. À dix-sept ans, il s’est enfui de ce monde étouffant et s’est rendu seul à Paris tenter sa chance. Il est parvenu à se faire embaucher comme ouvrier. Le soir, il fréquentait le petit milieu du théâtre yiddosh amateur et il a réussi à jouer dans plusieurs spectacles. En 1907, il est entré dans une vraie troupe et s’y est imposé. Il est parti avec elle dans une grande tournée à travers l’Europe qui l’a mené à Prague en 1911. Kafka est impressionné par cet homme passionné et bouillonnant, qui va jusqu’au bout de ses rêves sans se préoccuper des conventions et de l’argent. Il est tout ce que lui-même aurait aimé être et qu’il sait ne pouvoir jamais devenir : l’incarnation d’une judéité revendiquée haut et fort. Son talent immense de conteur lui en impose autant que l’univers qu’il lui dévoile et qu’il convoite avec gourmandise. Ses cahiers se remplissent de propos tenus par Löwy, qui lui raconte sans fin des fables tirées du Talmud ou des anecdotes de sa vie passée en Pologne. Kafka l’écoute avec admiration et prend note de ce qu’il veut bien lui dire sur cet univers si lointain et qui lui est tellement étranger. Il l’emmène au théâtre ou se promène avec lui jusqu’à forteresse de Seon ou sur l’île de Hetz. (…) En définitive, tout ce qui vient de Löwy le captive, l’émeut et le fait jubiler intérieurement.

Mon désir de toi est si fort qu'il me pèse sur la poitrine comme des larmes qu'on ne peut pas pleurer...

Parallèlement à ces grands travaux décoratifs, Klimt commence une carrière de portraitiste, qu'il va mener avec beaucoup de sérieux et de constance. Entre 1883 et 1884, il réalisera plusieurs têtes de jeunes filles.

(p. 12)

(p. 12)

On ne devrait lire que les livres qui vous mordent et qui vous piquent

Rencontrer par l'intermédiaire de Jarry, Guillaume Apollinaire se montre tout d'abord réticent, voir même ironique à l'égard de Rousseau. Peu à peu cependant, les deux hommes commentent à se lier et en 1910, Apollinaire tombe littéralement en admiration devant "Le rêve" au point d'affirmer : Je crois que cette année personne n'osera rire...

Quatre après sa mort, il lui consacre un long article.

Quatre après sa mort, il lui consacre un long article.

Franz fait partie d'une génération de jeunes gens qui ont été élevés avec soin et qui, ont pour un certain nombre d'entre eux, se sont révélés des intellectuels de talent (philosophes, juristes, journalistes, professeurs, penseurs politiques, médecins), mais peu engagés dans la vie active, pas assez en tous cas pour réaliser un grand rêve de réussite dans le monde réel. (p.39).

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Gérard-Georges Lemaire

Lecteurs de Gérard-Georges Lemaire (148)Voir plus

Quiz

Voir plus

quizz - dernier jour d'un condamné -

En quelle année est publié 'le dernier jour d'un condamné' ?

1999

1829

2004

1899

14 questions

985 lecteurs ont répondu

Créer un quiz sur cet auteur985 lecteurs ont répondu