Nationalité : France

Né(e) à : Vallauris , le 30/08/1914

Mort(e) à : Gif-sur-Yvette , le 15/12/2007

Ajouter des informations

Né(e) à : Vallauris , le 30/08/1914

Mort(e) à : Gif-sur-Yvette , le 15/12/2007

Biographie :

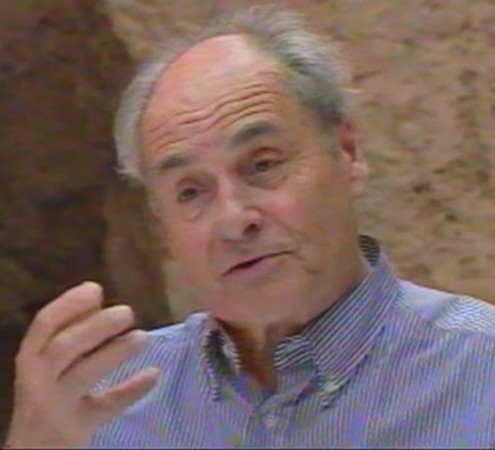

Jean Bottéro (né le 30 août 1914 à Vallauris et mort le 15 décembre 2007 à Gif-sur-Yvette), est un dominicain français, historien assyriologue de renommée internationale, spécialiste de la bible et du Moyen-Orient antique.

Né à Vallauris où son père était potier Jean Bottéro entre au petit séminaire de Nice avant d'entamer son noviciat au couvent dominicain de Biarritz en 1931. Il prend l'habit en 1932 et vit au prieuré de Saint-Maximin où il s'intéresse à la théologie et à la métaphysique. Il est distingué par le père Marie-Joseph Lagrange, le fondateur de l’École biblique de Jérusalem, qui discerne sa vocation à l’exégèse et à l’archéologie.

Il enseigne la philosophie grecque, l'hébreu puis l'exégèse biblique à Saint-Maximin mais est suspendu alors qu'il refuse de créditer la Genèse d'un certificat d'historicité. Il s'installe alors dans un couvent dominicain parisien, poursuit ses recherches par l'étude de l'akkadien et traduit avec René Labat le Code d'Hammurabi. Interdit de retour à Saint-Maximin, où sa présence est considérée comme "un danger pour les jeunes", Bottéro intègre le CNRS en 1947 et est contraint à demander sa "réduction à l'état laïque" en 1950.

Il travaille de 1947 à 1958 en tant que chercheur au CNRS, participe à des fouilles au Moyen Orient avant d'obtenir une chaire d'assyriologie à l'École Pratique des Hautes Études à Paris où il deviendra directeur d'étude. Ses publications scientifiques lui confèrent une renommée internationale de premier plan que viendront appuyer des ouvrages de référence comme Naissance de Dieu. La Bible et l'Historien , Mésopotamie. L’Écriture, la raison et les dieux ; Lorsque les dieux faisaient l'homme. Mythologie mésopotamienne outre la traduction de l'Épopée de Gilgamesh.

+ Voir plusJean Bottéro (né le 30 août 1914 à Vallauris et mort le 15 décembre 2007 à Gif-sur-Yvette), est un dominicain français, historien assyriologue de renommée internationale, spécialiste de la bible et du Moyen-Orient antique.

Né à Vallauris où son père était potier Jean Bottéro entre au petit séminaire de Nice avant d'entamer son noviciat au couvent dominicain de Biarritz en 1931. Il prend l'habit en 1932 et vit au prieuré de Saint-Maximin où il s'intéresse à la théologie et à la métaphysique. Il est distingué par le père Marie-Joseph Lagrange, le fondateur de l’École biblique de Jérusalem, qui discerne sa vocation à l’exégèse et à l’archéologie.

Il enseigne la philosophie grecque, l'hébreu puis l'exégèse biblique à Saint-Maximin mais est suspendu alors qu'il refuse de créditer la Genèse d'un certificat d'historicité. Il s'installe alors dans un couvent dominicain parisien, poursuit ses recherches par l'étude de l'akkadien et traduit avec René Labat le Code d'Hammurabi. Interdit de retour à Saint-Maximin, où sa présence est considérée comme "un danger pour les jeunes", Bottéro intègre le CNRS en 1947 et est contraint à demander sa "réduction à l'état laïque" en 1950.

Il travaille de 1947 à 1958 en tant que chercheur au CNRS, participe à des fouilles au Moyen Orient avant d'obtenir une chaire d'assyriologie à l'École Pratique des Hautes Études à Paris où il deviendra directeur d'étude. Ses publications scientifiques lui confèrent une renommée internationale de premier plan que viendront appuyer des ouvrages de référence comme Naissance de Dieu. La Bible et l'Historien , Mésopotamie. L’Écriture, la raison et les dieux ; Lorsque les dieux faisaient l'homme. Mythologie mésopotamienne outre la traduction de l'Épopée de Gilgamesh.

Ajouter des informations

étiquettes

Videos et interviews (2)

Voir plusAjouter une vidéo

ÉPOPÉE GILGAMESH – Traversée du plus vieux poème de l’humanité (France Culture, 1992) Émission de radio « La Matinée des autres », par Jacqueline Kellen, diffusée le 20 octobre 1992 sur France Culture. Invités : Jean Bottéro, Marguerite Kardos, Florence Malbran-Labat et Pierre Solié.

Citations et extraits (62)

Voir plus

Ajouter une citation

Dans la vieille Mésopotamie, pour autant que nous en comprenions les demi-mots, la seule ambition de l'homme, compte tenu de son état et de l'idée qu'en donnaient de lui ses représentations religieuses, ce n'était pas de changer sa vie, mais de la réussir. Il est frappant combien la notion de réussite est au fond de tous les efforts que nous constatons et devinons chez ces gens, lorsqu'ils pensent à leur conduite.

Tout un genre littéraire particulier, et hautement significatif, dont les plus anciens témoignages figurent déjà parmi la plus vénérable collection littéraire connue, celle trouvée à Fâra-Abû-Salâbi'h et datable de vers 2600, le font toucher du doigt, à travers les nombreux fragments qui nous en sont restés, d'abord et surtout en sumérien, plus tard en akkadien : les "Conseils d'un père à son fils", à qui il voulait "apprendre la vie" en lui transmettant sa propre expérience et sagesse.

Ne te porte pas garant pour quelqu'un : il aurait prise sur toi !

Ne rôde pas où les gens se querellent : on te prendrait pour témoin !

Ne commets pas de meurtre : ce serait te suicider à la hache !

Ne couche pas avec ta servante : elle t'appellerait canaille.

...

p. 223

Tout un genre littéraire particulier, et hautement significatif, dont les plus anciens témoignages figurent déjà parmi la plus vénérable collection littéraire connue, celle trouvée à Fâra-Abû-Salâbi'h et datable de vers 2600, le font toucher du doigt, à travers les nombreux fragments qui nous en sont restés, d'abord et surtout en sumérien, plus tard en akkadien : les "Conseils d'un père à son fils", à qui il voulait "apprendre la vie" en lui transmettant sa propre expérience et sagesse.

Ne te porte pas garant pour quelqu'un : il aurait prise sur toi !

Ne rôde pas où les gens se querellent : on te prendrait pour témoin !

Ne commets pas de meurtre : ce serait te suicider à la hache !

Ne couche pas avec ta servante : elle t'appellerait canaille.

...

p. 223

Restait la "troisième colonne", avec son inquiétante panoplie d'un demi-millier de signes d'écriture. On brûlait d'autant plus d'en venir à bout qu'on y avait reconnu sans peine une complète identité avec le système partout présent en Mésopotamie propre : sur des briques, des plaquettes d'argile, des parois, des statues. En déchiffrer l'écriture et la langue, c'était donc revenir à cette Babylonie fameuse, conquise par Cyrus le Grand en 538 avant notre ère, d'où la place qu'elle tenait, et dans son vaste empire, et dans ses inscriptions solennelles.

"Il était une fois la Mésopotamie", p.38

"Il était une fois la Mésopotamie", p.38

En revanche, on a, semble-t-il, quasi unanimement adopté la version des origines de l'homme que détaille un lumineux poème mythologique, "Le Supersage", comme nous l'appelons, traduction du non akkadien du héros : Atrahasîs. Selon ce mythe, les dieux, d'abord réduits à besogner par eux-mêmes pour vivre, s'étaient, à la fin, mis en grève, pour être dispensé d'une aussi épuisante corvée et traités sur le même pied sue leurs chefs, qui n'étaient pas astreints au travail. C'est alors que l’astucieux Enki/Ea avait eu l'idée d'une sorte de suppléant : l'homme, fait à la fois d’une argile tirée de la terre et qui le rappellerait un jour à la terre - à sa mort ; et du sang d'un dieu mineur, immolé pour la circonstance, qui lui conférerait quelque chose de l'intelligence, de l'énergie et de la productivité des ouvriers divins. Ce poème résumait les raisons d'être des hommes telles que se les imaginaient les Mésopotamiens : ils ne voyaient pas d’autre sens à leur existence que dans l'exploitation laborieuse et sans fin des matières premières du monde, pour en tirer tous les produits nécessaires, utiles ou agréables, destinés à assurer d'abord aux maîtres de l'univers, aux dieux, une vie insouciante et comblée, quitte à profiter eux-mêmes, subsidiairement, des surplus. La vie humaine n'avait de valeur qu’ordonnée au service-culte des dieux, tant la religiosité dominait tout.

La preuve était faite qu'après un demi-siècle de travail de bureau, obstiné et aride, d'erreurs, d'hésitations, de reprises, de comparaisons minutieuses, de réflexions critiques infinies... et de céphalées, on avait enfin, par le détour miraculeux des "inscriptions persépolitaines", suite à l'éclair de génie de Grotefend, percé le secret de cette impossible écriture cunéiforme [...].

"Il était une fois la Mésopotamie", p.46

"Il était une fois la Mésopotamie", p.46

Il en naquit une controverse si vive et si atroce que deux vénérables savants français, après d'aigres, puis véhémentes polémiques imprimées, en vinrent aux coups de parapluie dans les couloirs mêmes de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, raconte la légende de ces temps héroïques !

"Il était une fois la Mésopotamie", p.52

"Il était une fois la Mésopotamie", p.52

(Sur l'Ecclésiaste) Il ne faut pas oublier que c'est l'oeuvre d'un Sémite et d'un Sémite d'autrefois. Ces gens-là ne raisonnaient pas comme nous. Nos développements sont construits pour évoquer des idées claires, bien découpées, bien en ordre autour d'une arête centrale : ils visent d'abord l'esprit. Les leurs, extrêmement concis d'ailleurs, sans transitions, sans moyens termes, ce qui nous déroute toujours, les leurs visent plutôt le point où l'esprit et le coeur se rejoignent : ils font penser à des variations musicales sur un thème donné. Si l'on consent à les sentir plutôt qu'à les voir, ils donnent une conviction moins claire, mais plus profonde.

p. 325

p. 325

Que l'on adhère ou non à son message, qu'on le rattache ou non à Dieu, la Bible résume évidemment un des plus hauts moments de l'histoire humaine. Et quand l'homme devrait encore changer beaucoup, on ne pourra jamais arracher de son passé ce glorieux millénaire : qui donc, même après une vie tourmentée et plusieurs fois remise en question, est jamais parvenu à abolir les souvenirs lumineux de son enfance ?

p. 179

p. 179

Les Assyriens, comme tout peuple guerrier, recherchaient d'abord un emplacement dominant et c'est ainsi qu'ils s'installaient presque toujours dans les ruines de quelques constructions plus anciennes. C'est là sur la colline appelée Quyunjik - ce qui signifie "agneau" en turc - , qu'ils avaient signé une page de leur histoire, mais la sagesse, née sans doute de quelque discussion, les avait incités à établir d'autres établissements ailleurs, à Assur, à Nimrud et à Khorsabad. Après avoir élevé des temples en l'honneur de leurs dieux à Assur, ils entreprirent d'édifier Ninive. Cette métropole s' étendait sur près de 700 hectares et elle devait être ceinturée d'une muraille longue de 18 kilomètres qui n'était toujours pas terminée lorsque la ville fut pillée en 612 av. J.-C.

Alors que j'écris ces lignes, trente ans après avoir planté notre chantier au point le plus haut de Ninive et avoir fouillé ses vestiges, un sentiment de joie profonde me revient, comme si ces travaux dataient d'hier. Comment pourrait-il, d'ailleurs, en être autrement lorsque l'on contemple d'un côté le Tigre et de l'autre les hauteurs enneigées du djebel Makloub ? (p.140).

Campagne de fouilles à Ninive. Max Mallowan, Nimrud and its Remains, 1966.

Alors que j'écris ces lignes, trente ans après avoir planté notre chantier au point le plus haut de Ninive et avoir fouillé ses vestiges, un sentiment de joie profonde me revient, comme si ces travaux dataient d'hier. Comment pourrait-il, d'ailleurs, en être autrement lorsque l'on contemple d'un côté le Tigre et de l'autre les hauteurs enneigées du djebel Makloub ? (p.140).

Campagne de fouilles à Ninive. Max Mallowan, Nimrud and its Remains, 1966.

Autour de Jean Bottéro sur le site de l'INRAP http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources/p-9967-Autour-de-Jean-Bottero.htm

Incipit : Dans mon jeune âge - ce n'est pas d'hier !-, j'ai beaucoup fréquenté le vieil Aristote, qui m'a fortement marqué par sa manière de voir le monde, de poser et de résoudre les questions universelles et essentielles, dont on ne s'occupe plus guère, aujourd'hui, et desquelles, pourtant, tout dépend, en un sens. Aristote m'a donc appris, entre autres maximes, que, pour bien comprendre les choses, il faut les voir naître et grandir. Si je veux acquérir la connaissance totale d'un insecte, il ne me suffit pas de le disséquer, car je n'ai alors sous les yeux qu'un cadavre, un mécanisme figé et devenu tout autre chose que le véritable insecte : pour le voir, pas seulement comme une machine, admirable bien qu'inerte, mais comme un être remuant, inattendu, se dirigeant lui-même et soumis à des lois autrement plus compliquées que celles de la mécanique, il me faut l'observer vivant, le regarder vivre - c'est-à-dire naître, se développer et agir. Aristote avait raison.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

De l'éloquence des ruines

Alzie

72 livres

Aux sources de l'écriture

Alzie

47 livres

Cités mystérieuses

Musa_aka_Cthulie

79 livres

Auteurs proches de Jean Bottéro

Lecteurs de Jean Bottéro (365)Voir plus

Quiz

Voir plus

La Bible

Quel était le vrai prénom de l'apôtre Pierre?

Ben, Pierre!

Simon

Jésus

Joseph

12 questions

511 lecteurs ont répondu

Thèmes :

ancien testament

, nouveau-testament

, antiquité

, histoireCréer un quiz sur cet auteur511 lecteurs ont répondu