Nationalité : Royaume-Uni

Né(e) à : Nairobi, Kenya , le 09/01/1954

Né(e) à : Nairobi, Kenya , le 09/01/1954

Biographie :

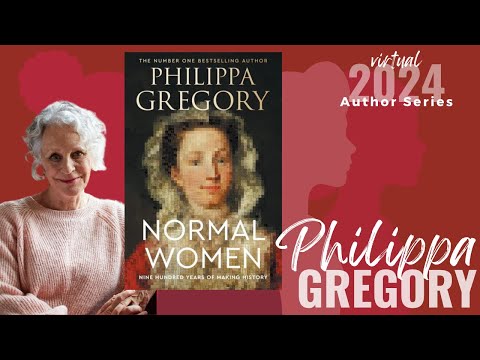

Philippa Gregory est une romancière britannique.

Née au Kenya, elle a grandi à Cardiff, au pays de Galles. Historienne reconnue de la condition des femmes, elle est diplômée de l'Université du Sussex et a soutenu sa thèse de doctorat en littérature de 18e siècle à l'Université d'Édimbourg, dont elle est l'une des administratrices.

Elle devient journaliste puis productrice à la BBC, et publie son premier roman, "Wideacre", en 1987. Après le succès international de son livre, elle se consacre pleinement à l'écriture.

Auteure de fiction historique, elle est particulièrement connue pour son roman le plus célèbre "Deux Sœurs pour un roi" ("The Other Boleyn Girl", 2001). Traduit dans 22 pays, il a été adapté au cinéma par Justin Chadwick, avec Natalie Portman, Scarlett Johansson, Eric Bana et Kristin Scott Thomas en 2008.

Philippa Gregory est l'auteure de nombreux succès de librairie, et plusieurs de ses romans historiques ont été adaptés à la télévision. Elle est docteur honoris causa de l'Université de Teeside, et chargée de recherches auprès des universités du Sussex et de Cardiff.

site officiel : https://www.philippagregory.com/

+ Voir plusPhilippa Gregory est une romancière britannique.

Née au Kenya, elle a grandi à Cardiff, au pays de Galles. Historienne reconnue de la condition des femmes, elle est diplômée de l'Université du Sussex et a soutenu sa thèse de doctorat en littérature de 18e siècle à l'Université d'Édimbourg, dont elle est l'une des administratrices.

Elle devient journaliste puis productrice à la BBC, et publie son premier roman, "Wideacre", en 1987. Après le succès international de son livre, elle se consacre pleinement à l'écriture.

Auteure de fiction historique, elle est particulièrement connue pour son roman le plus célèbre "Deux Sœurs pour un roi" ("The Other Boleyn Girl", 2001). Traduit dans 22 pays, il a été adapté au cinéma par Justin Chadwick, avec Natalie Portman, Scarlett Johansson, Eric Bana et Kristin Scott Thomas en 2008.

Philippa Gregory est l'auteure de nombreux succès de librairie, et plusieurs de ses romans historiques ont été adaptés à la télévision. Elle est docteur honoris causa de l'Université de Teeside, et chargée de recherches auprès des universités du Sussex et de Cardiff.

site officiel : https://www.philippagregory.com/

Source : amazon.fr

Ajouter des informations

étiquettes

Videos et interviews (5)

Voir plusAjouter une vidéo

Citations et extraits (142)

Voir plus

Ajouter une citation

Tout le monde se fiche comme d'une guigne qu'une femme vive ou meure, dans cette Cour.

Devant chaque reine se dresse sa jolie remplaçante, et derrière elle, un fantôme.

Devant chaque reine se dresse sa jolie remplaçante, et derrière elle, un fantôme.

Cet enfant est venu à moi alors que je pensais ne plus jamais en avoir, et je refuse de le tuer.

— Mais tu sais comment faire ? insista Alys.

— Oui, répondit sa mère d’une petite voix.

— Est-ce que ta mère l’a déjà fait ?

— Oui. Quand elle jugeait que c’était préférable pour la mère, ou pour l’enfant, pauvre petite chose, parce qu’il était déformé ou de travers – sans avenir. Elle le faisait pour épargner la souffrance. Je le ferais aussi, pour empêcher un autre être de souffrir. Je pense que c’est la bonne chose à faire quand le but est d’épargner de la douleur. Si j’avais mon mot à dire, les femmes seraient libres de choisir si elles veulent concevoir, porter et mettre au monde un enfant. Ça ne devrait pas être aux hommes de décider de ça, parce que c’est la vie de la femme et de son enfant. Mais je ne ferai pas ça au mien. Je préfère la douleur que de le perdre.

— Est-ce qu’il faut des plantes ?

— On commence par des plantes, et si l’enfant ne s’en va pas, alors il faut utiliser un fuseau ou un poinçon, un long couteau fin ou une alêne, qu’on fait entrer dans la femme pour poignarder le bébé recroquevillé dedans, expliqua calmement Alinor alors qu’Alys l’écoutait, horrifiée, les mains plaquées sur la bouche. Il faut enfoncer l’aiguille six fois, sans savoir si on perce la tête du bébé, si ça passe dans l’œil, l’oreille, la bouche, ni même si on ne transperce pas la mère en même temps. C’est aussi impitoyable que de massacrer un veau. Pire, même. Tu ne vois rien de ce que tu fais, et tu ne peux pas savoir ce qui se passe. La femme peut se vider de son sang à l’intérieur, ou bien le bébé peut mourir sans sortir, et il pourrit en elle. Ou alors elle donne l’impression d’avoir expulsé l’enfant mort, mais elle meurt d’une fièvre. C’est la mort pour l’enfant, et parfois aussi pour la mère. Est-ce que c’est ça que tu veux pour moi ?

— Mais tu sais comment faire ? insista Alys.

— Oui, répondit sa mère d’une petite voix.

— Est-ce que ta mère l’a déjà fait ?

— Oui. Quand elle jugeait que c’était préférable pour la mère, ou pour l’enfant, pauvre petite chose, parce qu’il était déformé ou de travers – sans avenir. Elle le faisait pour épargner la souffrance. Je le ferais aussi, pour empêcher un autre être de souffrir. Je pense que c’est la bonne chose à faire quand le but est d’épargner de la douleur. Si j’avais mon mot à dire, les femmes seraient libres de choisir si elles veulent concevoir, porter et mettre au monde un enfant. Ça ne devrait pas être aux hommes de décider de ça, parce que c’est la vie de la femme et de son enfant. Mais je ne ferai pas ça au mien. Je préfère la douleur que de le perdre.

— Est-ce qu’il faut des plantes ?

— On commence par des plantes, et si l’enfant ne s’en va pas, alors il faut utiliser un fuseau ou un poinçon, un long couteau fin ou une alêne, qu’on fait entrer dans la femme pour poignarder le bébé recroquevillé dedans, expliqua calmement Alinor alors qu’Alys l’écoutait, horrifiée, les mains plaquées sur la bouche. Il faut enfoncer l’aiguille six fois, sans savoir si on perce la tête du bébé, si ça passe dans l’œil, l’oreille, la bouche, ni même si on ne transperce pas la mère en même temps. C’est aussi impitoyable que de massacrer un veau. Pire, même. Tu ne vois rien de ce que tu fais, et tu ne peux pas savoir ce qui se passe. La femme peut se vider de son sang à l’intérieur, ou bien le bébé peut mourir sans sortir, et il pourrit en elle. Ou alors elle donne l’impression d’avoir expulsé l’enfant mort, mais elle meurt d’une fièvre. C’est la mort pour l’enfant, et parfois aussi pour la mère. Est-ce que c’est ça que tu veux pour moi ?

Je balaie la Cour du regard, considérant tous ces gens occupés à se servir de pleines assiettées, à claquer des doigts pour que les serviteurs leur apportent toujours plus de vin. Cette Cour est devenue un monstre qui se dévore lui-même, un dragon qui se dévore la queue par goinfrerie.

Pendant le banquet, George et moi, assis côte à côte, observâmes notre sœur, à côté du roi.

- Nulle autre femme n'eût réussi, déclara mon frère. Elle se montre déterminée à prendre place sur le trône.

- Ce ne fut jamais mon cas, observai-je. Je désirais seulement ne pas être délaissée.

- Oubliez cela, me conseilla George avec sa franchise habituelle. Vous et moi ne sommes plus rien. Elle demeurera la seule Boleyn dont on se souviendra jamais.

Au mot "rien", mon amertume me quitta soudain et j'affichai un grand sourire.

- Vous savez, le bonheur pourrait fort bien consister à n'être "rien".

- Nulle autre femme n'eût réussi, déclara mon frère. Elle se montre déterminée à prendre place sur le trône.

- Ce ne fut jamais mon cas, observai-je. Je désirais seulement ne pas être délaissée.

- Oubliez cela, me conseilla George avec sa franchise habituelle. Vous et moi ne sommes plus rien. Elle demeurera la seule Boleyn dont on se souviendra jamais.

Au mot "rien", mon amertume me quitta soudain et j'affichai un grand sourire.

- Vous savez, le bonheur pourrait fort bien consister à n'être "rien".

Élisabeth s'est rétablie - cette mauvaise cousine, cette reine diabolique ! Elle est guérie, alors que je suis toujours emprisonnée, et personne ne viendra me libérer. Personne ne viendra me couronner aujourd'hui.

[Marie Boleyn, Été 1526]

La reine hocha la tête en apprenant, comme les courtisans qui tendaient l'oreille, qu'elle n'accompagnerait pas le roi dans son périple estival.

– Merci, répondit la souveraine avec une dignité simple. La princesse m'écrit qu'elle fait de grands progrès en grec et en latin.

– Cela ne lui sera guère d'utilité pour concevoir des fils et des héritiers, répliqua sèchement le roi. J'espère qu'elle ne deviendra pas une savante voûtée. Le premier devoir d'une princesse est d'être la mère d'un roi, comme vous le savez, madame.

La fille d'Isabelle d'Espagne, l'une des femmes les plus intelligentes et les mieux éduquées d'Europe, croisa ses mains sur ses genoux et baissa les yeux vers les riches bagues qu'elle portait aux doigts.

– Je le sais, en effet.

Henri se leva brusquement en claquant des mains. Les musiciens s'interrompirent aussitôt, attendant ses ordres.

– Une gigue ! ordonna-t-il. Dansons avant le dîner !

Ils s'exécutèrent aussitôt et les courtisans se mirent en place. Henri s'avança vers moi. Je me levai mais il me sourit seulement avant de tendre la main à Anne. Les yeux baissés, elle passa devant moi. Sa robe me frôla avec impertinence, comme pour me signifier de reculer. Levant les yeux, je croisai le regard de la reine, aussi vide que si elle eût observé des pigeons pépiant dans un colombier, persuadée de leur insignifiance.

La reine hocha la tête en apprenant, comme les courtisans qui tendaient l'oreille, qu'elle n'accompagnerait pas le roi dans son périple estival.

– Merci, répondit la souveraine avec une dignité simple. La princesse m'écrit qu'elle fait de grands progrès en grec et en latin.

– Cela ne lui sera guère d'utilité pour concevoir des fils et des héritiers, répliqua sèchement le roi. J'espère qu'elle ne deviendra pas une savante voûtée. Le premier devoir d'une princesse est d'être la mère d'un roi, comme vous le savez, madame.

La fille d'Isabelle d'Espagne, l'une des femmes les plus intelligentes et les mieux éduquées d'Europe, croisa ses mains sur ses genoux et baissa les yeux vers les riches bagues qu'elle portait aux doigts.

– Je le sais, en effet.

Henri se leva brusquement en claquant des mains. Les musiciens s'interrompirent aussitôt, attendant ses ordres.

– Une gigue ! ordonna-t-il. Dansons avant le dîner !

Ils s'exécutèrent aussitôt et les courtisans se mirent en place. Henri s'avança vers moi. Je me levai mais il me sourit seulement avant de tendre la main à Anne. Les yeux baissés, elle passa devant moi. Sa robe me frôla avec impertinence, comme pour me signifier de reculer. Levant les yeux, je croisai le regard de la reine, aussi vide que si elle eût observé des pigeons pépiant dans un colombier, persuadée de leur insignifiance.

On n' épouse pas un roi pour en retirer de la joie.

Ils entendaient la musique quand ils traversèrent la cour. Une procession de religieuses en habit blanc, portant des torches et chantant comme un chœur d'anges flottant dans la lumière nacrée du petit jour, leur éclairait le chemin. Luca recula, et même Freize fut réduit au silence devant la beauté et la perfection de ces voix qui s’élevaient vers le ciel matinal. Puis les deux hommes, rejoints par le frère Pietro, suivirent le chœur dans l’église et prirent place dans une alcôve, au fond. Deux cents moniales debout, voilées d'une guimpe blanche, emplissaient les stalles du chœur, de part et d'autre de l'autel drapé, et les rangées qui lui faisaient face.

La messe était chantée ; le prêtre qui officiait déclama les paroles sacrées en latin, d'une belle voix de baryton, et les jolies voix claires des religieuses lui répondirent. Luca admira la voute, les belles colonnes sculptées de fruits et de fleurs, et, au-dessus d'eux, les étoiles et les lunes d'argent peintes sur la pierre, tout en appréciant la pureté des répons.

Qu'était-ce donc qui tourmentait ces saintes femmes? Comment, après des nuits agitées, pouvaient-elles se réveiller tous les matins a l'aube pour entonner ces chants sublimes a la gloire de Dieu?

La messe était chantée ; le prêtre qui officiait déclama les paroles sacrées en latin, d'une belle voix de baryton, et les jolies voix claires des religieuses lui répondirent. Luca admira la voute, les belles colonnes sculptées de fruits et de fleurs, et, au-dessus d'eux, les étoiles et les lunes d'argent peintes sur la pierre, tout en appréciant la pureté des répons.

Qu'était-ce donc qui tourmentait ces saintes femmes? Comment, après des nuits agitées, pouvaient-elles se réveiller tous les matins a l'aube pour entonner ces chants sublimes a la gloire de Dieu?

chaque femme doit posséder quelque chose qui la différencie et la place au centre de l'attention.

Vous lisez, vous êtes donc déjà à mi-chemin de devenir écrivain, déclare-t-elle. Car vous avez l’amour des mots et éprouvez du plaisir à les voir s’étaler sur la page.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Noir et Blanc

PrettyYoungCat

140 livres

Le XVIe siècle en roman

sagebooker

55 livres

Auteurs proches de Philippa Gregory

Lecteurs de Philippa Gregory (1405)Voir plus

Quiz

Voir plus

La Dernière Reine, de Philippa Gregory

Henri VIII a eu plusieurs épouses, Catherine Parr était la...

La deuxième

La quatrième

La sixième

12 questions

10 lecteurs ont répondu

Thème : La dernière Reine de

Philippa GregoryCréer un quiz sur cet auteur10 lecteurs ont répondu