Citations de Pierre Bourdieu (467)

La violence symbolique est une violence qui s’exerce avec la complicité tacite de ceux qui la subissent et aussi, souvent, de ceux qui l’exercent dans la mesure où les uns et les autres sont inconscients de l’exercer ou de la subir. La sociologie, comme toutes les sciences, a pour fonction de dévoiler les choses cachées ; ce faisant, elle peut contribuer à minimiser la violence symbolique qui s’exerce dans les rapports sociaux et en particulier dans les rapports de communication médiatique.

Pour certains de nos philosophes (et de nos écrivains), être, c’est être perçu à la télévision, c’est-à-dire, en définitive, être perçu par les journalistes, être, comme on dit, ''bien vu'' des journalistes (ce qui implique bien des compromis et des compromissions) - et il est vrai que ne pouvant guère compter sur leur œuvre pour exister dans la continuité, ils n’ont pas d’autre recours que d’apparaître aussi fréquemment que possible à l’écran, donc d’écrire à intervalles réguliers, et aussi brefs que possible, des ouvrages qui, comme l’observait Gilles Deleuze, ont pour fonction principale de leur assurer des invitations à la télévision. C’est ainsi que l’écran de télévision est devenu aujourd’hui une sorte de miroir de Narcisse, un lieu d’exhibition narcissique.

Contre-feux, tome 1 : Propos pour servir à la résistance contre l'invasion Néo-libérale

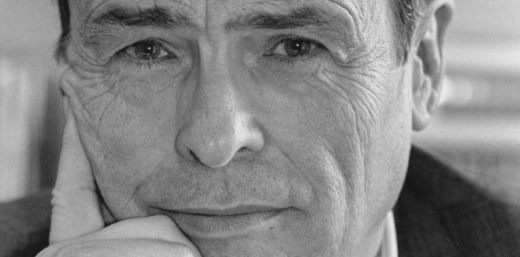

Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu

Il est infiniment plus facile de prendre position pour ou contre une idée, une valeur, une personne, une institution ou une situation, que d'analyser ce qu'elle est en vérité, dans tout sa complexité.

«Plus j'étais traitée comme une femme, plus je devenais femme. Je m'adaptais bon gré mal gré. Si j'étais censée être incapable de faire des marches arrière ou d'ouvrir des bouteilles, je sentais, étrangement, que je devenais incompétente. Si l'on pensait qu'une valise était trop lourde pour moi, inexplicablement, je la jugeais comme telle, moi aussi.»

Realpolitik de la Recherche :

p. 56 Et l’on vient donc aux responsables de l’administration de l’institution, aux administrateurs scientifiques. Il est remarquable que ces gens qui ne parlent que critères d’évaluation, qualité scientifique, valeur du dossier scientifique, qui se précipitent avec avidité sur les « méthodes scientométriques » et « bibliométriques » et qui sont friands d’audits impartiaux et objectifs (voués en général à produire à grands frais des constats triviaux et des propositions inutiles, comme tel audit récent sur les procédures d’évaluation du CNRS) sur le rendement scientifique des instituions scientifiques, s’exemptent eux-mêmes de toute évaluation et se mettent soigneusement à l’abri de tout ce qui pourrait conduire à appliquer à leurs pratiques administratives (et pas seulement à leur pratiques scientifiques, comme le fait la polémique ordinaire) les procédures dont ils préconisent si généreusement l’application.

p. 56 Et l’on vient donc aux responsables de l’administration de l’institution, aux administrateurs scientifiques. Il est remarquable que ces gens qui ne parlent que critères d’évaluation, qualité scientifique, valeur du dossier scientifique, qui se précipitent avec avidité sur les « méthodes scientométriques » et « bibliométriques » et qui sont friands d’audits impartiaux et objectifs (voués en général à produire à grands frais des constats triviaux et des propositions inutiles, comme tel audit récent sur les procédures d’évaluation du CNRS) sur le rendement scientifique des instituions scientifiques, s’exemptent eux-mêmes de toute évaluation et se mettent soigneusement à l’abri de tout ce qui pourrait conduire à appliquer à leurs pratiques administratives (et pas seulement à leur pratiques scientifiques, comme le fait la polémique ordinaire) les procédures dont ils préconisent si généreusement l’application.

Recherche appliquée / recherche fondamentale

p. 42 Je dois ce sujet dire mon désaccord avec la manière dont à été présentée, ici même, par Bruno Latour (in Le métier de chercheur) une notion telle que celle de « RANA » - Recherche appliquée non applicable – qui ne fait que conférer un label de scientificité aux intuitions les plus cyniques ou les plus désespérées – c’est souvent la même chose – de l ‘auto-analyse indigène, telle celle qu’exprimait avec un certain bonheur la formule issue des réflexions collectives de mai 68 : « Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche ». Sous les apparences du radicalisme critique, les demi-analyses de cette sorte flattent les attentes les plus convenues et les plus convenables : au lieu d’inciter à une réflexivité critique, donc constructive, ceux qui s’en rendent responsables encouragent le cynisme dans la pratique scientifique, ou, pire, donnent des armes à la vision managériale des cadres de l’institution, plus soucieux de contrôler et de contraindre que de comprendre et de transformer de manière inspirée et constructive.

p. 42 Je dois ce sujet dire mon désaccord avec la manière dont à été présentée, ici même, par Bruno Latour (in Le métier de chercheur) une notion telle que celle de « RANA » - Recherche appliquée non applicable – qui ne fait que conférer un label de scientificité aux intuitions les plus cyniques ou les plus désespérées – c’est souvent la même chose – de l ‘auto-analyse indigène, telle celle qu’exprimait avec un certain bonheur la formule issue des réflexions collectives de mai 68 : « Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche ». Sous les apparences du radicalisme critique, les demi-analyses de cette sorte flattent les attentes les plus convenues et les plus convenables : au lieu d’inciter à une réflexivité critique, donc constructive, ceux qui s’en rendent responsables encouragent le cynisme dans la pratique scientifique, ou, pire, donnent des armes à la vision managériale des cadres de l’institution, plus soucieux de contrôler et de contraindre que de comprendre et de transformer de manière inspirée et constructive.

Comprendre, c'est pardonner:

p. 38 Cette prise de conscience objectivante (qui peut s’appliquer au sujet objectivant lui-même lorsqu’il pend pour objet, comme je l’ai fait dans Homo Academicus, le champ même dont il fait partie) est impliquée dans le fait de situer ces points de vue dans l’espace des prises de position et de les rapporter aux positions correspondantes, c’est-à-dire à la fois de les déposséder de leur prétention « absolutiste » à l’objectivité (liée à l’illusion de l’absence de point de vue) et aussi de les expliquer, d’en rendre raison, de les rendre compréhensibles, intelligibles.

On voit qu’en dehors de toute intention moralisatrice, ce point de vue qui objective les points de vue et les constitue comme tels ; et qui est souvent décrit, à tort, comme « épinglage » réducteur, implique la substitution d’une vision compréhensive et indulgente – selon la formule, « comprendre c’est pardonner »- des différentes positions et prises de position, à la vision polémique, partielle et partiale, des agents eux-mêmes qui, en tant que telle, est fausse même si ce qu’elle révèle ou dévoile ou dénonce contient une part de vrai. Par là, elle constitue une contribution possible à la compréhension mutuelle des occupants des différentes positions dans le champ et du même coup à l’intégration de cette institution, qui n’implique nullement la suppression des différences de points de vue.

p. 38 Cette prise de conscience objectivante (qui peut s’appliquer au sujet objectivant lui-même lorsqu’il pend pour objet, comme je l’ai fait dans Homo Academicus, le champ même dont il fait partie) est impliquée dans le fait de situer ces points de vue dans l’espace des prises de position et de les rapporter aux positions correspondantes, c’est-à-dire à la fois de les déposséder de leur prétention « absolutiste » à l’objectivité (liée à l’illusion de l’absence de point de vue) et aussi de les expliquer, d’en rendre raison, de les rendre compréhensibles, intelligibles.

On voit qu’en dehors de toute intention moralisatrice, ce point de vue qui objective les points de vue et les constitue comme tels ; et qui est souvent décrit, à tort, comme « épinglage » réducteur, implique la substitution d’une vision compréhensive et indulgente – selon la formule, « comprendre c’est pardonner »- des différentes positions et prises de position, à la vision polémique, partielle et partiale, des agents eux-mêmes qui, en tant que telle, est fausse même si ce qu’elle révèle ou dévoile ou dénonce contient une part de vrai. Par là, elle constitue une contribution possible à la compréhension mutuelle des occupants des différentes positions dans le champ et du même coup à l’intégration de cette institution, qui n’implique nullement la suppression des différences de points de vue.

Autonomie des sciences sociales:

pp. 16-17 C’est dire que la politisation d’une discipline n’est pas l’indice d’une grande autonomie et les difficultés majeures que rencontrent les sciences sociales pour accéder à l’autonomie, c’est le fait que des gens peu compétents, du point e vue des normes spécifiques, peuvent toujours intervenir au nom de principes hétéronomes sans être immédiatement disqualifiés.

Si vous essayez de dire à des biologistes qu’une de leurs découvertes est de gauche, ou de droite, catholique ou pas catholique, vous allez susciter une franche hilarité, mais il n’en a pas toujours été ainsi. En sociologie, vous pouvez encore dire ce genre de choses. En économie, ça peut évidemment se dire aussi, bien que les économistes s’efforcent de faire croire que ce n’est plus possible.

Tout champ, le champ scientifique par exemple, est un champ de forces et un champs de luttes pour conserver ou transformer ce champ de forces. On peut dans un premier temps décrire un espace scientifique ou un espace religieux comme un monde physique, comportant des rapports de force, des rapports de domination. Les agents, par exemple les firmes dans le cas du champ économique, créent l’espace et l’espace n’existe en quelque sorte que par les agents et les relations objectives entre les agents qui s’y trouvent. Une grande firme déforme tout l’espace économique, lui conférant une certaine structure. Dans le champ scientifique, Einstein, telle une grande firme, a déformé tout l’espace autour de lui. Cette métaphore einsteinienne à propos d’Einstein signifie qu’il n’y a pas de physicien, petit ou grand, à Brioude ou à Harvard, qui (en dehors de tout contact direct, de toute interaction) n’ait été touché, bousculé, marginalisé, par l’intervention d’Einstein, de même qu’une grande firme qui abaisse ses prix rejette hors du champ économique toute une population de petits entrepreneurs.

pp. 16-17 C’est dire que la politisation d’une discipline n’est pas l’indice d’une grande autonomie et les difficultés majeures que rencontrent les sciences sociales pour accéder à l’autonomie, c’est le fait que des gens peu compétents, du point e vue des normes spécifiques, peuvent toujours intervenir au nom de principes hétéronomes sans être immédiatement disqualifiés.

Si vous essayez de dire à des biologistes qu’une de leurs découvertes est de gauche, ou de droite, catholique ou pas catholique, vous allez susciter une franche hilarité, mais il n’en a pas toujours été ainsi. En sociologie, vous pouvez encore dire ce genre de choses. En économie, ça peut évidemment se dire aussi, bien que les économistes s’efforcent de faire croire que ce n’est plus possible.

Tout champ, le champ scientifique par exemple, est un champ de forces et un champs de luttes pour conserver ou transformer ce champ de forces. On peut dans un premier temps décrire un espace scientifique ou un espace religieux comme un monde physique, comportant des rapports de force, des rapports de domination. Les agents, par exemple les firmes dans le cas du champ économique, créent l’espace et l’espace n’existe en quelque sorte que par les agents et les relations objectives entre les agents qui s’y trouvent. Une grande firme déforme tout l’espace économique, lui conférant une certaine structure. Dans le champ scientifique, Einstein, telle une grande firme, a déformé tout l’espace autour de lui. Cette métaphore einsteinienne à propos d’Einstein signifie qu’il n’y a pas de physicien, petit ou grand, à Brioude ou à Harvard, qui (en dehors de tout contact direct, de toute interaction) n’ait été touché, bousculé, marginalisé, par l’intervention d’Einstein, de même qu’une grande firme qui abaisse ses prix rejette hors du champ économique toute une population de petits entrepreneurs.

C'est ainsi par exemple que, quand Hugo lui écrit qu'il n'a "jamais dit, l'Art pour l'Art", mais "l'Art pour le Progrès", Baudelaire qui, dans une lettre à sa mère, parle des "Misérables" comme d'un "livre immonde et inepte", redouble dans son mépris pour le sacerdoce politique du mage romantique. Après la période militante de 1848, il rejoint Flaubert dans un désenchantement conduisant au refus de toute insertion dans le monde social et à la condamnation indifférenciée de tous ceux qui sacrifient au culte des bonnes causes, comme George Sand, sa bête noire.

Tout incline au contraire à penser que l'on perd l'essentiel de ce qui fait la singularité et la grandeur même des survivants lorsque l'on ignore l'univers des contemporains avec lesquels et contre lesquels ils se sont construits.

Il n'est sans doute pas facile, même pour le créateur lui-même dans l'intimité de son expérience, de discerner ce qui sépare l'artiste raté, bohème qui prolonge sa révolte adolescente au-delà de la limite socialement assignée, de l'"artiste maudit", victime provisoire de la réaction suscitée par la révolution symbolique qu'il opère.

Il n’est sans doute pas facile, même pour le créateur lui-même dans

l’intimité de son expérience, de discerner ce qui sépare l’artiste raté, bohème

qui prolonge la révolte adolescente au-delà de la limite socialement assignée,

de l’“artiste maudit”, victime provisoire de la réaction suscitée par la révolution

symbolique qu’il opère. Aussi longtemps que le nouveau principe de

légitimité, qui permet de voir dans la malédiction présente un signe de l’élection

future, n’est pas reconnu de tous, […] l’artiste hérétique est voué à une

extraordinaire incertitude, principe d’une terrible tension.

l’intimité de son expérience, de discerner ce qui sépare l’artiste raté, bohème

qui prolonge la révolte adolescente au-delà de la limite socialement assignée,

de l’“artiste maudit”, victime provisoire de la réaction suscitée par la révolution

symbolique qu’il opère. Aussi longtemps que le nouveau principe de

légitimité, qui permet de voir dans la malédiction présente un signe de l’élection

future, n’est pas reconnu de tous, […] l’artiste hérétique est voué à une

extraordinaire incertitude, principe d’une terrible tension.

Le ressentiment est une révolte soumise La déception, par l'ambition qui s'y trahit, constitue un aveu de reconnaissance. Le conservatisme ne s'y est jamais trompé : il sait y voir le meilleur hommage rendu à l'ordre social, celui du dépit et de l'ambition frustrée : comme il sait déceler la vérité de plus d'une révolte juvénile dans la trajectoire qui conduit de la bohème révoltée de l'adolescence au conservatisme désabusé ou au fanatisme réactionnaire de l'âge mûr.

Et les adolescences romanesques, comme celles de Frédéric ou d’Emma, qui,

tel Flaubert lui-même, prennent la fiction au sérieux parce qu’ils ne parviennent pas

à prendre au sérieux le réel, rappellent que la “réalité” à laquelle nous mesurons toutes

les fictions n’est que le référent universellement garanti d’une illusion collective.

tel Flaubert lui-même, prennent la fiction au sérieux parce qu’ils ne parviennent pas

à prendre au sérieux le réel, rappellent que la “réalité” à laquelle nous mesurons toutes

les fictions n’est que le référent universellement garanti d’une illusion collective.

L'histoire apporte un enseignement important : nous sommes dans un jeu où tous les coups qui se jouent aujourd'hui, ici ou là, ont déjà été joués - depuis le refus du politique et le retour du religieux jusqu'à la résistance à l'action d'un pouvoir politique hostile aux choses intellectuelles, en passant par la révolte contre l'emprise de ce que certains appellent aujourd'hui les médias ou l'abandon désabusé des utopies révolutionnaires.

L'intellectuel est un personnage bidimensionnel qui n'existe et ne subsiste comme tel que si (et seulement si) il est investi d'une autorité spécifique, conférée par un monde intellectuel autonome (c'est-à-dire indépendant des pouvoirs religieux, politiques, économiques) dont il respecte les lois spécifiques, et si (et seulement si) il engage cette autorité spécifique dans des luttes politiques.

On oublie que ce qui circule entre les philosophes, contemporains ou d'époques successives, ce ne sont pas seulement des textes canoniques, mais des titres d'ouvrages, des étiquettes d'école, des citations tronquées, des concepts en -isme souvent grevés de dénonciations polémiques ou d'anathèmes dévastateurs qui fonctionnent parfois comme des slogans.

Les musées pourraient écrire à leur fronton - mais ils n'ont pas à le faire tant cela va de soi : que nul n'entre ici s'il n'est amateur d'art.

Bien qu'il s'apparaisse à lui-même sous les apparences d'un don de la nature, l'oeil de l'amateur d'art du XXe siècle est le produit de l'histoire... il est associé à des conditions d'apprentissage tout à fait particulières, comme la fréquentation précoce des musées et l'exposition prolongée à l'enseignement scolaire et surtout à la "skholè" comme loisir, distance à l'égard des contraintes et des urgences de la nécessité, qu'il suppose.

N'observe-t-on pas qu'il est à peu près impossible de déterminer à quel moment un objet ouvré devient une œuvre d'art, à partir de quand, par exemple, une lettre devient "littéraire", c'est-à-dire à quel moment la forme l'emporte sur la fonction ? Est-ce à dire que la différence tient à l'intention de l'auteur ? Mais cette intention, tout comme l'intention du lecteur ou du spectateur d'ailleurs, est elle-même l'objet de conventions sociales qui concourent à définir la frontière toujours incertaine et historiquement changeante entre le simple ustensile et l'œuvre d'art.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Pierre Bourdieu

Quiz

Voir plus

Quelques questions sur Pierre Bourdieu

En quelle année était-il né ?

1920

1930

1940

1950

7 questions

42 lecteurs ont répondu

Thème :

Pierre BourdieuCréer un quiz sur cet auteur42 lecteurs ont répondu