Citations de Pierre Bourdieu (467)

Si le désintéressement est possible sociologiquement, ça ne peut être que par la rencontre entre des habitus prédisposés au désintéressement et des univers dans lesquels le désintéressement est récompensé. Parmi ces univers, les plus typiques sont, avec la famille et toute l'économie des échanges domestiques, les différents champs de production culturelle, champ littéraire, champ artistique, champ scientifique, etc., microcosmes qui se constituent sur la base d'une inversion de la loi fondamentale du monde économique et dans lesquels la loi de l'intérêt économique est suspendue. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas d'autres formes d'intérêt : la sociologie de l'art ou de la littérature dévoile (ou démasque) et analyse les intérêts spécifiques qui sont constitués par le fonctionnement du champ (ceux qui ont pu amener Breton a casser le bras d'un rival dans une querelle poétique), et pour lesquels on est prêt à mourir. (p. 164)

Est-ce que des conduites désintéressées sont possibles, et, si elles le sont, comment et à quelles conditions? Si l'on reste dans une philosophie de la conscience, il est évident qu'on ne peut répondre que négativement à la question et que toutes les actions apparemment désintéressées cacheront des intentions de maximiser une forme quelconque de profit. En introduisant la notion de capital symbolique (et de profit symbolique), on radicalise en quelque sorte la mise en question de la vision naïve : les actions les plus saintes [...] pourront toujours être suspectées [...] d'être inspirées par la recherche du profit symbolique de sainteté, ou de célébrité, etc. [...]

Pourquoi est-il important de penser en termes d'habitus? Pourquoi est-il important de penser le champ comme un lieu qu'on n'a pas produit et dans lequel on est né et non pas comme un jeu arbitrairement institué? Parce que cela permet de comprendre qu'il existe des conduites désintéressées qui n'ont pas pour principe le calcul de désintéressement, l'intention calculée de surmonter le calcul ou de montrer qu'on est capable de le surmonter. [...] Dans les sociétés d'honneur bien constituées, il peut y avoir des habitus désintéressés et le rapport habitus-champ est tel que, sur le mode de la spontanéité ou de la passion, sur le mode du "c'est plus fort que moi", on accomplit des actes désintéressés. Dans une certaine mesure, l'aristocrate ne peut pas faire autrement que d'être généreux, par fidélité à son groupe et par fidélité à lui-même comme digne d'être membre du groupe. C'est ce que signifie "noblesse oblige". La noblesse, c'est la noblesse comme corps, comme groupe qui, incorporée, faite corps, disposition, habitus, devient le sujet de pratiques nobles, et oblige le noble à agir noblement.

Lorsque les représentations officielles de ce que l'homme est officiellement dans un espace social considéré sont devenues des habitus, elles deviennent le principe réel des pratiques. (p. 161-163)

Pourquoi est-il important de penser en termes d'habitus? Pourquoi est-il important de penser le champ comme un lieu qu'on n'a pas produit et dans lequel on est né et non pas comme un jeu arbitrairement institué? Parce que cela permet de comprendre qu'il existe des conduites désintéressées qui n'ont pas pour principe le calcul de désintéressement, l'intention calculée de surmonter le calcul ou de montrer qu'on est capable de le surmonter. [...] Dans les sociétés d'honneur bien constituées, il peut y avoir des habitus désintéressés et le rapport habitus-champ est tel que, sur le mode de la spontanéité ou de la passion, sur le mode du "c'est plus fort que moi", on accomplit des actes désintéressés. Dans une certaine mesure, l'aristocrate ne peut pas faire autrement que d'être généreux, par fidélité à son groupe et par fidélité à lui-même comme digne d'être membre du groupe. C'est ce que signifie "noblesse oblige". La noblesse, c'est la noblesse comme corps, comme groupe qui, incorporée, faite corps, disposition, habitus, devient le sujet de pratiques nobles, et oblige le noble à agir noblement.

Lorsque les représentations officielles de ce que l'homme est officiellement dans un espace social considéré sont devenues des habitus, elles deviennent le principe réel des pratiques. (p. 161-163)

La théorie du processus de différenciation et d'autonomisation d'univers sociaux ayant des lois fondamentales différentes conduit à faire éclater la notion d'intérêt ; il y a autant de formes de libido, autant d'espèces d'"intérêt", qu'il y a de champs. Chaque champ, en se produisant, produit une forme d'intérêt qui, du point de vue d'un autre champ, peut apparaître comme désintéressement (ou comme absurdité, manque de réalisme, folie, etc.). On voit la difficulté d'appliquer le principe de la théorie de la connaissance sociologique que j'ai énoncé en commençant et qui veut qu'il n'y ait rien sans raison. Est-ce qu'une sociologie de ces univers dont la loi fondamentale est le désintéressement (au sens de refus de l'intérêt économique) est encore possible? Pour qu'elle soit possible, il faut qu'il existe une forme d'intérêt que l'on peut décrire, pour les besoins de la communication, et au risque de tomber dans la vision réductrice, comme intérêt au désintéressement, ou, mieux, une disposition désintéressée ou généreuse. (p.160)

Il est vrai que l'analyse sociologique ne fait guère de concessions au narcissisme et qu'elle opère une rupture radicale avec l'image profondément complaisante de l'existence humaine que défendent ceux qui veulent à tout prix se penser comme "les plus irremplaçables des êtres". Mais il n'est pas moins vrai qu'elle est un des instruments les plus puissants de connaissance de soi, en tant qu'être social, c'est-à-dire en tant qu'être singulier. Si elle met en question les libertés illusoires [...], elle offre quelques-uns des moyens les plus efficaces d'accéder à la liberté que la connaissance des déterminismes sociaux permet de conquérir contre les déterminismes. (p. 11)

Peut-être la situation où je m'étais mis en entreprenant de démontrer, devant des publics étrangers, la validité universelle de modèles construits à propos du cas particulier de la France, m'a-t-elle permis d'aller, dans ces conférences, à ce que je crois être l'essentiel de mon travail [...].

D'abord une philosophie de la science que l'on peut dire relationnelle, [...] trop rarement mise en oeuvre dans les sciences sociales, sans doute parce qu'elle s'oppose [...] aux routines de la pensée ordinaire [...] du monde social, qui s'attache à des "réalités" substantielles, individus, groupes, etc. [...].

Ensuite, une philosophie de l'action [...] dispositionnelle qui prend acte des potentialités inscrites dans le corps des agents et dans la structure des situations où ils agissent ou, plus exactement, dans leur relation. Cette philosophie [...] a pour clé de voûte la relation à double sens entre les structures objectives (celles des champs sociaux) et les structures incorporées (celles de l'habitus) [...]. Elle [s'oppose à un] certain structuralisme en refusant de réduire les agents qu'elle tient pour éminemment actifs et agissants (sans en faire pour autant des sujets) à de simples épiphénomènes de la structure [...]. [Elle] s'affirme d'emblée en rompant avec nombre de notions [...] ("sujet", "motivation", "acteur", "rôle", etc.) et avec toute une série d'oppositions socialement très puissantes, individu/société, individuel/collectif, conscient/inconscient, intéressé/désintéressé, objectif/subjectif, etc., qui paraissent constitutives de tout esprit normalement constitué. (p.9-10)

D'abord une philosophie de la science que l'on peut dire relationnelle, [...] trop rarement mise en oeuvre dans les sciences sociales, sans doute parce qu'elle s'oppose [...] aux routines de la pensée ordinaire [...] du monde social, qui s'attache à des "réalités" substantielles, individus, groupes, etc. [...].

Ensuite, une philosophie de l'action [...] dispositionnelle qui prend acte des potentialités inscrites dans le corps des agents et dans la structure des situations où ils agissent ou, plus exactement, dans leur relation. Cette philosophie [...] a pour clé de voûte la relation à double sens entre les structures objectives (celles des champs sociaux) et les structures incorporées (celles de l'habitus) [...]. Elle [s'oppose à un] certain structuralisme en refusant de réduire les agents qu'elle tient pour éminemment actifs et agissants (sans en faire pour autant des sujets) à de simples épiphénomènes de la structure [...]. [Elle] s'affirme d'emblée en rompant avec nombre de notions [...] ("sujet", "motivation", "acteur", "rôle", etc.) et avec toute une série d'oppositions socialement très puissantes, individu/société, individuel/collectif, conscient/inconscient, intéressé/désintéressé, objectif/subjectif, etc., qui paraissent constitutives de tout esprit normalement constitué. (p.9-10)

Il y a une sorte de réalisme qu'enseigne la science sociale... Je trouve qu'il est beaucoup plus rassurant que les hommes fassent des choses bien parce qu'ils y sont forcés [...]. Ce qui est sous-jacent aux analyses que j'ai faites, c'est une sorte de philosophie réaliste de l'idéal, une philosophie qui est peut-être la seule manière de défendre de manière réaliste un idéal, ce n'est pas du tout du cynisme : pour que l'idéal advienne, il faut que les conditions soient remplies, que beaucoup de gens aient intérêt à l'idéal. Cela implique des conséquences [en termes de] stratégies politiques si l'on veut, par exemple, que la corruption disparaisse dans les partis... (cours du 5 décembre 1991, p. 569-570)

La logique des univers purs, de ces jeux purs, est une sorte d'alchimie qui fait du pur avec de l'impur, qui fait du désintéressé avec de l'intérêt, parce qu'il y a des gens qui ont intérêt au désintéressement : un savant est quelqu'un qui a intérêt au désintéressement. On peut même penser, du point de vue d'un chercheur qui cherche toujours une raison, que les actions les plus désintéressées, les actions humanitaires, toutes ces choses qu'on célèbre, sont toujours justiciables de la question : quel intérêt a-t-il à faire ça? Pourquoi le fait-il? [...] C'est cette espèce de paradoxe de la pureté dans l'impureté qui fait surgir très concrètement cette question : est-ce qu'il fait le bien? Quel bien tire-t-il du fait de faire du bien? Est-ce qu'il n'y a pas une façon vicieuse d'affirmer son intégrité, sa pureté, sa noblesse, sa dignité, dans une certaine ostentation du rigorisme par exemple? (cours du 5 décembre 1991, p. 569)

[...] Les robins, les juristes, sont des gens qui ont partie liée avec l'État et qui, pour faire triompher leurs intérêts, doivent faire triompher l'État : ils ont intérêt au public et à l'universel. Cette idée que certaines catégories sociales ont intérêt à l'universel est un matérialisme qui n'enlève rien à l'universel. Je pense que c'est une forme de naïveté idéaliste de vouloir à tout prix que les choses pures soient le produit d'actes purs. Quand on est sociologue, on apprend que les choses les plus pures peuvent avoir leur principe dans des pulsions tout à fait impures. (cours du 5 décembre 1991, p. 568)

On a le sentiment que l'homme politique qui transgresse les valeurs de désintéressement trahit une sorte de contrat tacite, celui de l'officiel : je suis officiel, donc je dois me conformer à l'officiel. Il y a dans la délégation politique une sorte de contrat tacite qui est au principe du sentiment de scandale provoqué par la publication d'intérêts privés - intérêts d'appareil, de parti, de courants - dissimulés sous des professions de foi universelles et désintéressées, qui sont constitutives du rôle. Si les hommes politiques font des professions de foi désintéressées, ce n'est pas par foi, mais parce qu'elles sont constitutives du rôle, constitutives de l'officiel : ils ne peuvent pas faire autrement, c'est constitutif du fait d'être mandatés. (cours du 1er février 1990, p. 92)

Lorsque, à la fin des années 1950 et au début des années 1960, j'ai réalisé des recherches en Algérie, [...] j'étais à l'époque entouré de marxistes dont la ferveur anticolonialiste faisait plaisir à voir, mais qui -- en ce qui concerne la recherche sociologique -- négligeaient volontiers le problème de la véridicité au profit d'un assujettissement de leurs analyses à des schémas doctrinaux préétablis [...] Lorsqu'on se voue à la sociologie, on est contraint d'admettre que Weber avait su repérer les erreurs commises par ceux -- tel Marx -- qui mêlaient inconsidérément la rigueur des démarches heuristiques et la foi en des valeurs morales.

Contre-feux, tome 1 : Propos pour servir à la résistance contre l'invasion Néo-libérale

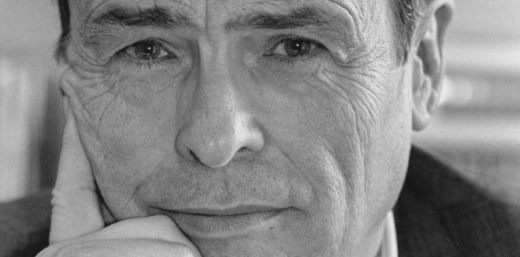

Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu

Ceux qui déplorent le cynisme qui caractérise, selon eux, les hommes et les femmes de notre temps, ne devraient pas omettre de le rapporter aux conditions économiques et sociales qui le favorisent ou l'exigent et qui le récompense.

Cette esquisse pour une auto-analyse ne peut pas ne pas faire une place à la formation des dispositions associées à la position d'origine, dont on sait que, en relation avec les espaces sociaux à l'intérieur desquels elles s'actualisent, elles contribuent à déterminer les pratiques. (...) Mon père, fils de métayer devenu (...) facteur-receveur, a exercé toute sa vie son métier d'employé dans un petit village du Béarn particulièrement reculé (...). Je pense que mon expérience enfantine de transfuge fils de transfuge (...) a sans doute beaucoup pesé dans la formation de mes dispositions à l'égard du monde social : très proche de mes camarades d'école primaire, fils de petits paysans, d'artisans ou de commerçants, avec qui j'avais à peu près tout en commun, sauf la réussite qui me distinguait un peu, j'en étais séparé par une sorte de barrière invisible, qui s'exprimait parfois dans certaines insultes rituelles contre "lous emplegats", les employés "aux mains blanches", un peu comme mon père était séparé de ces paysans et ouvriers au milieu desquels il vivait sa condition de petit fonctionnaire pauvre.

J'ai ainsi compris rétrospectivement que j'étais entré en sociologie et en ethnologie, pour une part, par un refus profond du point de vue scolastique, principe d'une hauteur, d'une distance sociale, dans laquelle je n'ai jamais pu me sentir à l'aise, et à laquelle prédispose sans doute le rapport au monde associé à certaines origines sociales. (...) Mais je devais découvrir très vite que l'ethnologie, ou du moins la façon particulière de la concevoir qu'incarne Lévi-Strauss et que condense sa métaphore du "regard éloigné", permet aussi, de manière assez paradoxale, de tenir à distance le monde social, voire de le "dénier", au sens de Freud, et, par là, de l'esthétiser.

Je ne puis rappeler ici toute la machinerie du processus de consécration qui, de concours général en classe préparatoire au concours de l'École normale, conduit les élus (et tout particulièrement les oblats miraculés) à élire l'École qui les a élus, à reconnaître les critères d'élection qui les ont constitués en élite ; comme, par la suite, à s'orienter, et sans doute avec d'autant plus d'empressement qu'ils sont plus couronnés, vers la discipline reine. On devenait "philosophe" parce qu'on avait été consacré et l'on se consacrait en s'assurant le statut prestigieux de "philosophe". Le choix de la philosophie était ainsi une manifestation de l'assurance statutaire qui renforçait l'assurance (ou l'arrogance) statutaire.

Comprendre, c'est comprendre d'abord le champ avec lequel et contre lequel on s'est fait. C'est pourquoi, au risque de surprendre un lecteur qui s'attend peut-être à me voir commencer par le commencement, c'est-à-dire par l'évocation de mes premières années et de l'univers social de mon enfance, je dois, en bonne méthode, examiner d'abord l'état du champ au moment où j'y suis entré, autour des années cinquante.

Je ne puis pas ignorer les tentatives d'objectivation plus ou moins sauvages que mes analyses ont suscitées en retour, sans autre justification que la volonté malveillante d'objectiver celui qui objective, selon la logique enfantine du "c'est celui qui dit qui est" : dénonciateur de la gloire et des honneurs, il est avide de gloire et d'honneurs ; pourfendeur des médias, il est "médiatique" ; contempteur du système scolaire, il est asservi aux grandeurs d'École, et ainsi de suite à l'infini. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que si je ne suis pas insituable en tant qu'agent empirique, je n'ai pas cessé de m'efforcer de l'être autant que possible en tant que chercheur, notamment en prenant acte de ma position et de son évolution dans le temps, comme je l'ai fait ici, pour tenter de maîtriser les effets qu'elles pourraient avoir sur mes prises de position scientifiques.

Il faut être mal intentionné, ou simplement mal informé, pour me ranger parmi les "structuralistes".

La sociologie américaine imposait à la science sociale, à travers la triade capitoline des Parsons, Merton et Lazarsfeld, tout un ensemble de mutilations dont il me semblait indispensable de la libérer, notamment par un retour aux textes de Durkheim et de Max Weber, l'un et l'autre annexés, et défigurés, par Parsons.

Je me demandais si j'aimais les gens, comme j'ai pu le croire longtemps, ou si je n'en étais pas venu à leur porter un intérêt professionnel qui peut impliquer une forme d'affection.

[Mes camarades] avaient, avant même de toucher le sol de l'Algérie, acquis et assimilé, au contact des sous-officiers chargés de l'instruction, tout le vocabulaire du racisme ordinaire : terroristes, fellaghas, fellouzes, bicots, ratons, etc. - et la vision du monde associée.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Pierre Bourdieu

Quiz

Voir plus

Quelques questions sur Pierre Bourdieu

En quelle année était-il né ?

1920

1930

1940

1950

7 questions

42 lecteurs ont répondu

Thème :

Pierre BourdieuCréer un quiz sur cet auteur42 lecteurs ont répondu