Critiques de Raymond Queneau (558)

Quelle petite merveille cette Zazie dans le métro ! Pour réponse à ceux que la fin de l'histoire a un peu déroutés, il me semble que l'on peut considérer le métro comme une métaphore de la vie d'adulte, dans laquelle n'est pas encore entrée Zazie (et qu'elle désire en vain). En fait à la fin elle a bien pris le métro mais n'a rien vu parce qu'elle dormait à ce moment là, tout comme l'enfant quitte le monde de l'innocence pour entrer dans le monde adulte sans s'en rendre compte... « t'as vu le métro ? Non. Alors qu'est-ce que t'as fait ? J'ai vieilli ».

Un très bel exercice de style qui rend hommage au nombre insensé de manières d'être et de façon de se comporter dans la langue française. Bel outil pour les grands et les petits qui ont un sens aigu de la culture.

A lire sans modération !!! En prenant garde !!!

A lire sans modération !!! En prenant garde !!!

Je viens de découvrir Raymond Queneau - grâce à un certain étudiant fort sympathique en première année de lettres.

- Lis ça, tu vas adorer, dit-il.

- Ca a l'air bien, vu ta tête, dit l'époux.

- Oh oui, c'est génial, dis-je.

- Bê, bê, dit Phélise.

Seule Phélise est un personnage de ce roman, le reste reste véridique - mais vous voyez déjà où je veux en venir. On est en plein récit surréaliste, un grand n'importe quoi, mais pourtant simple, marrant, dépaysant et agréable à lire.

La langue de Queneau est, pour ainsi dire, extrêmement "bazardeuse", il nous serve des "archaïsmes néologisants" et des "néologismes archaïsants"; tel son alchimiste Timoleo Timolei il "passe d'une couleur à l'autre" , il fait "les solides devenir liquides et les liquides devenir solides, les palpables devenir impalpables"...et vice versa. C'est un régal !

Cidrolin (!) vit sur une péniche, près de Paris. Il a trois filles. Il aime bien aller faire un tour au "campigne des campeurs", lézarder dans sa chaise longue et repeindre sa clôture, laquelle un mystérieux "graffitomane" macule régulièrement par des insultes. Et il rêve qu'il est....

....Joachim, duc d'Auge. Qui se rend souvent à la "ville capitale". Qui a trois filles Qui se déplace dans l'histoire, 175 ans à chaque pas. Et qui rêve qu'il est...

Vous pouvez faire tourner la boucle presque à l'infini, si vous voulez. Pourquoi "presque" ? A chaque pas, inévitablement, le duc s'approche de Cidrolin, jusqu'à moment où les deux verres d'essence de fenouil (jusque là consommée sans modération, mais, hélas, séparément) se retrouvent posés sur la même table sur la terrasse de la péniche.

Et on va enfin mettre la main sur le mystérieux "graffitomane" ! (Il paraît que Queneau avait très envie d'insérer à son récit un petit élément policier...)

Et vous comprendrez sans doute aussi pourquoi le duc est un grand amateur de "préadamites" et pourquoi il aime tant s'adonner à la peinture rupestre chez son copain Altaviva y Altamira.

Il est temps, d'ailleurs, car c'est la fin. Le duc part avec la péniche de Cidrolin vers les fleurs bleues (ce sont les myosotis; et les myosotis, dans la langue de Shakespeare....!) - tandis que Cidrolin et sa fiancée Lalix sautent in extremis dans un canot de sauvetage.

Ca fait longtemps que j'ai vu "Zazie dans le métro" et je ne me souviens pas bien...Mais "Les fleurs bleues" me font penser à un autre film que j'aime - "Dead Man" de Jarmusch. Pour l'atmosphère, un peu, mais surtout pour la "boucle", pas vraiment explicite, mais pourtant évidente. Et là, vous vous dites : PAS MAL !

- Lis ça, tu vas adorer, dit-il.

- Ca a l'air bien, vu ta tête, dit l'époux.

- Oh oui, c'est génial, dis-je.

- Bê, bê, dit Phélise.

Seule Phélise est un personnage de ce roman, le reste reste véridique - mais vous voyez déjà où je veux en venir. On est en plein récit surréaliste, un grand n'importe quoi, mais pourtant simple, marrant, dépaysant et agréable à lire.

La langue de Queneau est, pour ainsi dire, extrêmement "bazardeuse", il nous serve des "archaïsmes néologisants" et des "néologismes archaïsants"; tel son alchimiste Timoleo Timolei il "passe d'une couleur à l'autre" , il fait "les solides devenir liquides et les liquides devenir solides, les palpables devenir impalpables"...et vice versa. C'est un régal !

Cidrolin (!) vit sur une péniche, près de Paris. Il a trois filles. Il aime bien aller faire un tour au "campigne des campeurs", lézarder dans sa chaise longue et repeindre sa clôture, laquelle un mystérieux "graffitomane" macule régulièrement par des insultes. Et il rêve qu'il est....

....Joachim, duc d'Auge. Qui se rend souvent à la "ville capitale". Qui a trois filles Qui se déplace dans l'histoire, 175 ans à chaque pas. Et qui rêve qu'il est...

Vous pouvez faire tourner la boucle presque à l'infini, si vous voulez. Pourquoi "presque" ? A chaque pas, inévitablement, le duc s'approche de Cidrolin, jusqu'à moment où les deux verres d'essence de fenouil (jusque là consommée sans modération, mais, hélas, séparément) se retrouvent posés sur la même table sur la terrasse de la péniche.

Et on va enfin mettre la main sur le mystérieux "graffitomane" ! (Il paraît que Queneau avait très envie d'insérer à son récit un petit élément policier...)

Et vous comprendrez sans doute aussi pourquoi le duc est un grand amateur de "préadamites" et pourquoi il aime tant s'adonner à la peinture rupestre chez son copain Altaviva y Altamira.

Il est temps, d'ailleurs, car c'est la fin. Le duc part avec la péniche de Cidrolin vers les fleurs bleues (ce sont les myosotis; et les myosotis, dans la langue de Shakespeare....!) - tandis que Cidrolin et sa fiancée Lalix sautent in extremis dans un canot de sauvetage.

Ca fait longtemps que j'ai vu "Zazie dans le métro" et je ne me souviens pas bien...Mais "Les fleurs bleues" me font penser à un autre film que j'aime - "Dead Man" de Jarmusch. Pour l'atmosphère, un peu, mais surtout pour la "boucle", pas vraiment explicite, mais pourtant évidente. Et là, vous vous dites : PAS MAL !

« On est toujours trop bon avec les femmes est bien un roman de Raymond Queneau et non « Un roman irlandais de Sally Mara » …

Tout d’abord parce qu’on y boit du « ouisqui » et qu’on part en « ouiquende »… A moins que Sally Mara ne soit en fait Raymond Queneau lui-même.

Ensuite : les jeux de mots, les calembours parfois douteux, les néologismes…

Bon ! Mais Queneau, ce n’est pas que du style, même si celui-ci tient une grande place dans son oeuvre.

C’est aussi une intrigue.

On est à Dublin, le lundi de Pâques 1916, et les nationalistes Irlandais passent à l’offensive. Sept d’entre eux se barricadent dans le bureau de poste au coin de Sackville Street et d'Eden Quay. Ils sont assiégés par les troupes de Sa Gracieuse Majesté Britanique… Problème : une jeune fille, Gertie Girdle qui était aux toilettes, est restée après l’évacuation du bâtiment par les insurgés. Sauront-ils se comporter en gentlemen avec elle pour mériter le statut de héros, s’ils venaient à mourir pour la défense de la très catholique Irlande ?

Pas si sûr… La demoiselle, même si elle n’est ni Zazie, ni dans le métro se révélera une très performante empêcheuse de révolutionner en rond…

Amusant ! Et surtout la confirmation qu’ « On est toujours trop bon avec les femmes »…

Tout d’abord parce qu’on y boit du « ouisqui » et qu’on part en « ouiquende »… A moins que Sally Mara ne soit en fait Raymond Queneau lui-même.

Ensuite : les jeux de mots, les calembours parfois douteux, les néologismes…

Bon ! Mais Queneau, ce n’est pas que du style, même si celui-ci tient une grande place dans son oeuvre.

C’est aussi une intrigue.

On est à Dublin, le lundi de Pâques 1916, et les nationalistes Irlandais passent à l’offensive. Sept d’entre eux se barricadent dans le bureau de poste au coin de Sackville Street et d'Eden Quay. Ils sont assiégés par les troupes de Sa Gracieuse Majesté Britanique… Problème : une jeune fille, Gertie Girdle qui était aux toilettes, est restée après l’évacuation du bâtiment par les insurgés. Sauront-ils se comporter en gentlemen avec elle pour mériter le statut de héros, s’ils venaient à mourir pour la défense de la très catholique Irlande ?

Pas si sûr… La demoiselle, même si elle n’est ni Zazie, ni dans le métro se révélera une très performante empêcheuse de révolutionner en rond…

Amusant ! Et surtout la confirmation qu’ « On est toujours trop bon avec les femmes »…

Un feu d'artifice ! Si vous aimez , comme moi, les jeux de langage, les figures de style, l'humour et la subtile notion de point de vue, vous allez vous régaler! Mais beaucoup d'entre vous connaissent déjà ce chef-d'oeuvre, je pense!

Raymond Queneau le fantaisiste, le brillantissime jongleur de mots, le membre actif de l'inventif Oulipo,s'adonne ici à un exercice difficile: donner 99 versions du même texte...Autant de façons différentes de savourer la recette de base.Pari hautement gagné pour moi! Ce livre, je l'utilise souvent avec les élèves de 3ème mais je le relis aussi régulièrement pour mon plaisir personnel...

Je ne vous résumerai pas l'histoire qui sert de point de départ, mais pour vous mettre l'eau à la bouche, voici quelques extraits des versions imaginées par l'auteur.

Un peu de linguistique? " Anglicismes", why not?

" Un dai vers middai, je tèque le beusse et je sie un jeune manne..."

Vous préférez les évocations poétiques ? Voici " Ode":

" Dans l'autobus

dans l'autobon

l'autobus S

l'autobusson

qui dans les rues

qui dans les ronds

va son chemin

à petits bonds.."

L'atmosphère policière vous attire, alors lisez" Interrogatoire":

" -A quelle heure, ce jour-là passa l'autobus de la ligne S de midi 33, direction porte de Champerret ?

- A midi 38."

Un peu de grammaire, peut-être? Allez, " Analyse logique":

" Autobus.

Plate-forme.

Plate-forme d'autobus. C'es le lieu.

Midi.

Environ .

Environ midi. C'est le temps."

Il ne faut pas s'y fier, tout paraît couler de source, être facile, dans cet " essai", mais ce dut être , outre un amusement,un travail fou. Queneau est très pointu et orfèvre passionné des mots, faire un lipogramme ou une version antonymique n'est pas si simple...

Bref, unet merveille d'originalité et de jubilation verbale, ce livre, et si vous voulez l'adapter à des lecteurs plus jeunes, je vous conseille " Histoires à toutes les sauces" de Gilles Barraquė, qui reprend avec bonheur le même principe.

Bon, je termine avec ma modeste version, restons dans le local, un peu de cht'i, attention celui de ma région ( eh oui, ce n'est pas le même selon le village...):

" Ti s 'autres, t'as ravissé l'gamin qu'y est monté dins l'bus, avec s'capieau!

- J'sais nin, mi, j'l'ai nin vu , j' to mate.

- T'es rin qu'un niquedoule a st'eure ! C'loqu'teux, c'éto in brayou!

- Cha c'est des carabistoulles ! "

Assite sur t'caïelle, a st'eure, et lis "Exercices de style"...

"

La foire du Trône, vous y êtes ? Enfin, quand je dis la Foire du Trône… Je devrais dire L’Uni-Park, vous z’y êtes toujours ? Ça tombe bien, parce que Pierrot y est aussi ; enfin, lui, il y est employé… Pas pour longtemps d’ailleurs ; mais ça c’est une autre histoire...

Pierrot, il aime la vie, et puis les jolies filles. Et puis parmi les jolies filles, la fille du patron, la belle Yvonne qui en pince pour Paradis, son pote…

Pierrot, il vit dans son monde à lui, et son monde à lui c’est l’Uni-Park, un parc d'attractions… Un parc d'attractions ? Enfin pour l’instant ; mais ça, c’est une deuxième autre histoire…

Et Léonie, la maîtresse du directeur de l’Uni-Park : va-telle retrouver la trace de Jojo, son premier amour ? Voilà encore une autre histoire…

Et puis y’en a d’autres, des histoires...

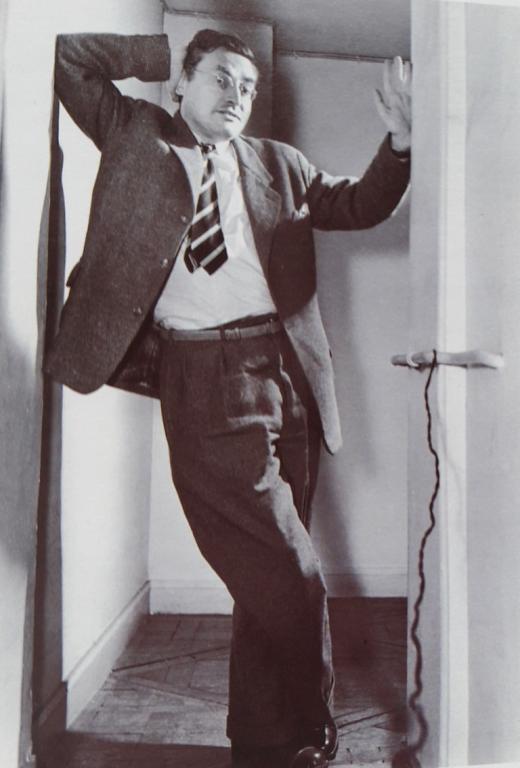

Un temps proche des surréalistes, Raymond Queneau rompra avec Breton en1929 mais restera proche des avant-gardistes de tout poil : que ce soit avec « le Club des Savanturiers » qu’il fonde avec notamment Boris Vian ou dans sa participation au « Collège de pataphysique » cher à Jarry, Raymond Queneau n’est jamais loin de là où on invente, tant en matière de syntaxe et grammaire qu’en matière de néologismes. Sans compter l’emploi de mots d’argot ou de mots depuis longtemps oubliés, mais c’est un peu pareil.

« Pierrot mon ami », une histoire parfois loufoque, parfois tendre, souvent iconoclaste qui fut adaptée pour la télévision, avec dans le rôle de Pierrot, l'excellent Jacques Dutronc. Un régal également.

Pierrot, il aime la vie, et puis les jolies filles. Et puis parmi les jolies filles, la fille du patron, la belle Yvonne qui en pince pour Paradis, son pote…

Pierrot, il vit dans son monde à lui, et son monde à lui c’est l’Uni-Park, un parc d'attractions… Un parc d'attractions ? Enfin pour l’instant ; mais ça, c’est une deuxième autre histoire…

Et Léonie, la maîtresse du directeur de l’Uni-Park : va-telle retrouver la trace de Jojo, son premier amour ? Voilà encore une autre histoire…

Et puis y’en a d’autres, des histoires...

Un temps proche des surréalistes, Raymond Queneau rompra avec Breton en1929 mais restera proche des avant-gardistes de tout poil : que ce soit avec « le Club des Savanturiers » qu’il fonde avec notamment Boris Vian ou dans sa participation au « Collège de pataphysique » cher à Jarry, Raymond Queneau n’est jamais loin de là où on invente, tant en matière de syntaxe et grammaire qu’en matière de néologismes. Sans compter l’emploi de mots d’argot ou de mots depuis longtemps oubliés, mais c’est un peu pareil.

« Pierrot mon ami », une histoire parfois loufoque, parfois tendre, souvent iconoclaste qui fut adaptée pour la télévision, avec dans le rôle de Pierrot, l'excellent Jacques Dutronc. Un régal également.

Et bien, Zazie m'aura bien fait rire, quelle petite ! La fille qui voulait voir le métro ! C'est comique, burlesque, plein de vie et d'énergie. Je le verrai mieux en pièce de théâtre. Hélas je n'ai pas vu le film, mais je pense bien y remédier.

C'est une époque, le début des machines à laver et autres engins qui font fureur, c'est aussi le début d'une certaine liberté nouvelle dans le langage notamment dans les manières et l'éducation des enfants. On lâche la bride.

Mais gare, le cheval peut bien s’emporter, prendre la main et filer au galop à grands coups de ruade. C'est l'image que m'a donné cette lecture.

Zazie est lâchée dans la jungle des adultes, et elle se démène comme elle peut avec son langage, peut être une façon de faire sa place et de grandir à leur image.

A lire pour la détente sinon rien.

C'est une époque, le début des machines à laver et autres engins qui font fureur, c'est aussi le début d'une certaine liberté nouvelle dans le langage notamment dans les manières et l'éducation des enfants. On lâche la bride.

Mais gare, le cheval peut bien s’emporter, prendre la main et filer au galop à grands coups de ruade. C'est l'image que m'a donné cette lecture.

Zazie est lâchée dans la jungle des adultes, et elle se démène comme elle peut avec son langage, peut être une façon de faire sa place et de grandir à leur image.

A lire pour la détente sinon rien.

Zazie, c'est une explosion du langage, un rire continu et des personnages attachants. Tout part dans tous les sens, les paroles, les actions, les relations entre les protagonistes. Tout pourrait être simple et sans prétention s'il n'y avait la chute finale, dernière parole de Zazie, qui nous remet face à la réalité et nous fait comprendre que la lecture est aussi un moyen de vieillir...

Bienvenue dans l'ancien laboratoire du docteur Queneau.

'Faites pas attention au bordel, c'est normal, il avait pour habitude de vivre dans son foutraque lexical. Au loin vous pouvez voir son accélérateur grammatical de particules. Il n'aimait pas qu'on s'en approchait car ça pouvait faire péter l'bazar disait-il.

Raymond? S'il aimait son job?

Son métier c'était toute sa vie oui! Même à la cantine il exigeait qu'on lui découpe ses pommes frites en alphabet bien ordonné. C'était un perfectionniste j'vous dis. Il ne comptait jamais ses heures. À 19 heures quand les collègues s'en allaient, il continuait de mélanger ses lettres. In-la-ssa-ble-ment!

Le nez dans ses fioles orthographiques, lui ce qu'il aimait c'était de pousser la langue dans ses retranchements. Alors, un jour, le directeur l'a pris au mot et l'a appelé dans son bureau. "Queneau, je veux vous voir à l'oeuvre? Je veux 99 manières différentes de raconter une seule et même histoire. Vous avez carte blanche!"

Tu penses bien que le Raymond ça l'a motivé. Il en dormait plus la nuit et chipotait ses lipogrammes, apocopes et autres épenthèses. Il y avait des moments où on ne comprenait rien de ce qu'il disait et ça l'faisait marrer de nous voir mettre les bouchées doubles pour déchiffrer son langage. Il avait pas besoin de dico, il était son propre dictionnaire.

Il perdait parfois des voyelles, retournait son labo afin de remettre la main dessus et s'il ne les retrouvait pas alors il s'en accommodait. C'est pour ça que c'était un génie le Queneau, il avait pas besoin de grand chose pour faire de grandes choses.

Un lundi soir, le directeur a rassemblé l'équipe et nous a annoncé le départ de Raymond pour un autre labo. On ne l'a plus jamais revu notre collègue si ce n'est qu'on voit souvent son nom dans les librairies, les ateliers d'écritures et les universités. Il parait qu'il aurait réussi à créer sa start-up. Oulipomachin.

Si quelqu'un a des nouvelles de notre ancien collègue, qu'il se manifeste.

Lien : https://lespetitesanalyses.com

'Faites pas attention au bordel, c'est normal, il avait pour habitude de vivre dans son foutraque lexical. Au loin vous pouvez voir son accélérateur grammatical de particules. Il n'aimait pas qu'on s'en approchait car ça pouvait faire péter l'bazar disait-il.

Raymond? S'il aimait son job?

Son métier c'était toute sa vie oui! Même à la cantine il exigeait qu'on lui découpe ses pommes frites en alphabet bien ordonné. C'était un perfectionniste j'vous dis. Il ne comptait jamais ses heures. À 19 heures quand les collègues s'en allaient, il continuait de mélanger ses lettres. In-la-ssa-ble-ment!

Le nez dans ses fioles orthographiques, lui ce qu'il aimait c'était de pousser la langue dans ses retranchements. Alors, un jour, le directeur l'a pris au mot et l'a appelé dans son bureau. "Queneau, je veux vous voir à l'oeuvre? Je veux 99 manières différentes de raconter une seule et même histoire. Vous avez carte blanche!"

Tu penses bien que le Raymond ça l'a motivé. Il en dormait plus la nuit et chipotait ses lipogrammes, apocopes et autres épenthèses. Il y avait des moments où on ne comprenait rien de ce qu'il disait et ça l'faisait marrer de nous voir mettre les bouchées doubles pour déchiffrer son langage. Il avait pas besoin de dico, il était son propre dictionnaire.

Il perdait parfois des voyelles, retournait son labo afin de remettre la main dessus et s'il ne les retrouvait pas alors il s'en accommodait. C'est pour ça que c'était un génie le Queneau, il avait pas besoin de grand chose pour faire de grandes choses.

Un lundi soir, le directeur a rassemblé l'équipe et nous a annoncé le départ de Raymond pour un autre labo. On ne l'a plus jamais revu notre collègue si ce n'est qu'on voit souvent son nom dans les librairies, les ateliers d'écritures et les universités. Il parait qu'il aurait réussi à créer sa start-up. Oulipomachin.

Si quelqu'un a des nouvelles de notre ancien collègue, qu'il se manifeste.

Lien : https://lespetitesanalyses.com

« Ils entrèrent dans le café, l’âme joyeuse, et d’un air déluré fermèrent leur parapluie. Il n’y avait guère de place ; aux patères, les pardessus se dépouillaient de leur humidité. Ça sentait le chien, le chien mouillé, un chien mouillé qui aurait fumé la pipe. »

N’imaginez pas un bistrot de campagne. Non, on est ici à Paris, au cœur du Quartier Latin. Mais les deux chenapans qui s’apprêtent à prendre une boisson réconfortante ont largement passé leurs années de jeunesse. On est au début des années 1920 mais leurs souvenirs de guerre remontent plutôt à celle de 1870. Comme de nouveaux Bouvard et Pécuchet, ils se sont rencontrés par hasard, ou presque. Ils se nomment Tolut et Brabbant. Tolut a été professeur de géographie et Brabbant est décoré d’une médaille militaire.

Brabbant se révèle être un escroc à la petite semaine, aux multiples identités. Ses 70 ans le poussent à passer à un gros coup. Tolut ne se remet pas d’avoir réalisé que son enseignement, selon lui, ne valait rien puisqu’il n’avait jamais voyagé. Ces deux-là se battent pour donner du sens à leurs derniers jours.

L’autre pendant du roman est constitué par les aventures d’étudiants, Tuquedenne, Rohel, Brennuire et Wullmar. Ils se croisent, se parlent ou ne se parlent plus. Leurs études les occupent beaucoup, bien sûr mais d’autres questions importantes les taraudent : comment gagner de l’argent facilement, comment perdre un pucelage encombrant, etc… Certains ont connu Tolut comme professeur et auront affaire à Brabbant comme employeur.

Un autre personnage, point fixe entre ces deux groupes de personnages, est un garçon de café nommé Alfred. Il en a vu passer des clients au fil des années, jeunes ou plus vieux ; il a un sens aigu de l’impermanence des choses. C’est aussi une sorte d’oracle : par toutes sortes de calculs mathématiques obscurs il estime, avec succès, les chances de chacun de réussir.

Raymond Queneau a connu le Quartier Latin de l’époque de son roman. Il y était lui-même étudiant, ce qui se sent à la lecture. Paru en 1936 ce troisième roman n’a pas connu le succès immédiat puisque les 2000 exemplaires de son tirage initial ont mis plus de vingt ans à s’écouler.

Pourtant ces chassés-croisés ont bien du charme et se laissent lire avec plaisir. Toute l’inventivité de Queneau n’est peut-être pas encore tout à fait là mais ce roman a bien supporté l’épreuve du temps et retient encore sa fraîcheur initiale.

N’imaginez pas un bistrot de campagne. Non, on est ici à Paris, au cœur du Quartier Latin. Mais les deux chenapans qui s’apprêtent à prendre une boisson réconfortante ont largement passé leurs années de jeunesse. On est au début des années 1920 mais leurs souvenirs de guerre remontent plutôt à celle de 1870. Comme de nouveaux Bouvard et Pécuchet, ils se sont rencontrés par hasard, ou presque. Ils se nomment Tolut et Brabbant. Tolut a été professeur de géographie et Brabbant est décoré d’une médaille militaire.

Brabbant se révèle être un escroc à la petite semaine, aux multiples identités. Ses 70 ans le poussent à passer à un gros coup. Tolut ne se remet pas d’avoir réalisé que son enseignement, selon lui, ne valait rien puisqu’il n’avait jamais voyagé. Ces deux-là se battent pour donner du sens à leurs derniers jours.

L’autre pendant du roman est constitué par les aventures d’étudiants, Tuquedenne, Rohel, Brennuire et Wullmar. Ils se croisent, se parlent ou ne se parlent plus. Leurs études les occupent beaucoup, bien sûr mais d’autres questions importantes les taraudent : comment gagner de l’argent facilement, comment perdre un pucelage encombrant, etc… Certains ont connu Tolut comme professeur et auront affaire à Brabbant comme employeur.

Un autre personnage, point fixe entre ces deux groupes de personnages, est un garçon de café nommé Alfred. Il en a vu passer des clients au fil des années, jeunes ou plus vieux ; il a un sens aigu de l’impermanence des choses. C’est aussi une sorte d’oracle : par toutes sortes de calculs mathématiques obscurs il estime, avec succès, les chances de chacun de réussir.

Raymond Queneau a connu le Quartier Latin de l’époque de son roman. Il y était lui-même étudiant, ce qui se sent à la lecture. Paru en 1936 ce troisième roman n’a pas connu le succès immédiat puisque les 2000 exemplaires de son tirage initial ont mis plus de vingt ans à s’écouler.

Pourtant ces chassés-croisés ont bien du charme et se laissent lire avec plaisir. Toute l’inventivité de Queneau n’est peut-être pas encore tout à fait là mais ce roman a bien supporté l’épreuve du temps et retient encore sa fraîcheur initiale.

Un super moment de lecture !

J’avais beaucoup aimé la lecture «Les fleurs bleues», mais là, je me suis vraiment beaucoup amusée à lire «Exercices de style» de Raymond Queneau.

L’exercice de l’auteur consiste à raconter une petite histoire courte de 99 façons différentes, en jouant tour à tour sur le style, le lexique, la phonétique ou encore la transformation des mots par jeux de lettres, et j’en passe... Il y en a pour tous les goûts, certains exercices étant plus difficiles que d’autres à décrypter. Moi, ça m’a régalée !

Je remercie mon cher ami jeeves_wilt de m’avoir proposé cette lecture commune. Une idée super ! On s’est bien amusé à lire ce Queneau et à se laisser porter par notre inspiration, petits amateurs que nous sommes.

J’ose partager... J’en appelle à l’indulgence des lecteurs, car le résultat ne vaut que ce qu’il vaut, mais je garantis le plaisir de l’avoir fait !

«Yoda

Si vers midi, dans l’autobus, tu grimperas,

Beaucoup de monde, alors, tu trouveras.

Si un jeune homme au long cou, tu croiseras,

Se faire écraser les pieds, il risquera.

Si, lors d’un arrêt, un passager descendra,

Sur la place libre, il se précipitera.

Si un ami, devant la gare Saint-Lazare, il rencontrera,

De conseils vestimentaires, il bénéficiera.»

J’avais beaucoup aimé la lecture «Les fleurs bleues», mais là, je me suis vraiment beaucoup amusée à lire «Exercices de style» de Raymond Queneau.

L’exercice de l’auteur consiste à raconter une petite histoire courte de 99 façons différentes, en jouant tour à tour sur le style, le lexique, la phonétique ou encore la transformation des mots par jeux de lettres, et j’en passe... Il y en a pour tous les goûts, certains exercices étant plus difficiles que d’autres à décrypter. Moi, ça m’a régalée !

Je remercie mon cher ami jeeves_wilt de m’avoir proposé cette lecture commune. Une idée super ! On s’est bien amusé à lire ce Queneau et à se laisser porter par notre inspiration, petits amateurs que nous sommes.

J’ose partager... J’en appelle à l’indulgence des lecteurs, car le résultat ne vaut que ce qu’il vaut, mais je garantis le plaisir de l’avoir fait !

«Yoda

Si vers midi, dans l’autobus, tu grimperas,

Beaucoup de monde, alors, tu trouveras.

Si un jeune homme au long cou, tu croiseras,

Se faire écraser les pieds, il risquera.

Si, lors d’un arrêt, un passager descendra,

Sur la place libre, il se précipitera.

Si un ami, devant la gare Saint-Lazare, il rencontrera,

De conseils vestimentaires, il bénéficiera.»

Un bus, à Paris. Un jeune homme au long cou et au chapeau tressé, dans celui-ci, qui interpelle un autre usager parce qu'il lui marche sur les pieds, avant d'aller s'asseoir à une place libre. Deux heures plus tard, nouvelle rencontre avec ce jeune homme, qui discute avec un ami sur le manque d'un bouton sur son pardessus.

Des instants banals du quotidien que le narrateur va nous écrire, différemment, en quatre-vingt dix neuf exercices, alternant les genres, les figures de style, les niveaux de langue, pour mieux rendre justement autres ces instants banals.

Tantôt réussis, tantôt malencontreux, ces exercices de style de Raymond Queneau n'en restent pas moins une magnifique illustration des potentialités d'une langue, tant en termes de lexique, de grammaire, ou encore de style, par l'imposition de contraintes, qui deviendront le mot d'"ordre" de l'OuLiPo à sa création un peu plus de dix ans plus tard, notamment par l'auteur.

Des instants banals du quotidien que le narrateur va nous écrire, différemment, en quatre-vingt dix neuf exercices, alternant les genres, les figures de style, les niveaux de langue, pour mieux rendre justement autres ces instants banals.

Tantôt réussis, tantôt malencontreux, ces exercices de style de Raymond Queneau n'en restent pas moins une magnifique illustration des potentialités d'une langue, tant en termes de lexique, de grammaire, ou encore de style, par l'imposition de contraintes, qui deviendront le mot d'"ordre" de l'OuLiPo à sa création un peu plus de dix ans plus tard, notamment par l'auteur.

Depuis le temps que j'en entendais parlé et souvent cité, il fallait que je le lise .

Eh bien ! c'est fait.

Je peux dire que je me suis régalée avec ce langage fleuri, la gouaille de Zazie un titi parisien féminin avec l'insolence qui va avec.

Tous les personnages sont plus vrais que nature, il n'y a pas de temps mort, il se passe toujours quelque chose et les dialogues sont un régal.

Beaucoup de mots en phonétique tels que "bloudjinnzes" , "kouavouar", egzemple" etc ... , des verbes farfelus mais très imagés et des expressions extraordinaires.

Beaucoup d'argot qu'on entendait à Belleville-Ménilmontant dans les années 1930-1940.

Tous ont de la réparti et de ce fait on ne s'ennuie pas un seul instant.

Un vrai plaisir et pour ponctuer le tout cette phrase dite très souvent, parfois fort à propos, par le perroquet Laverdure : "tu causes, tu causes c'est tout ce que tu sais faire" .

Si vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez pas une seconde.

Eh bien ! c'est fait.

Je peux dire que je me suis régalée avec ce langage fleuri, la gouaille de Zazie un titi parisien féminin avec l'insolence qui va avec.

Tous les personnages sont plus vrais que nature, il n'y a pas de temps mort, il se passe toujours quelque chose et les dialogues sont un régal.

Beaucoup de mots en phonétique tels que "bloudjinnzes" , "kouavouar", egzemple" etc ... , des verbes farfelus mais très imagés et des expressions extraordinaires.

Beaucoup d'argot qu'on entendait à Belleville-Ménilmontant dans les années 1930-1940.

Tous ont de la réparti et de ce fait on ne s'ennuie pas un seul instant.

Un vrai plaisir et pour ponctuer le tout cette phrase dite très souvent, parfois fort à propos, par le perroquet Laverdure : "tu causes, tu causes c'est tout ce que tu sais faire" .

Si vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez pas une seconde.

Connus de tous, étudiés à l’école, les Exercices de style de Queneau nous semblent familiers. Et pourtant, les connaissons-nous vraiment ?

J’avoue pour ma part que j’avais oublié ce dont il était question dans cet « essai stylistique » de Queneau l’Oulipien. Très vite pourtant, ça m’est revenu ! L’idée est de traiter la même histoire – assez simple – sous des formes diverses et variées : un jeune garçon avec un long cou et un ruban au chapeau monte dans un bus, piétine un vieux monsieur puis se précipite vers une place libre. Plus tard, on l’aperçoit discuter avec un ami qui lui conseille de remonter un bouton de son pardessus. A partir de ces quelques phrases, Queneau va produire presque une centaine de textes (99 fois exactement !) en la racontant de manière différente :

Notations, En partie double, Litotes, Métaphoriquement, Rétrograde, Surprises, Rêve, Pronostications, Synchyses, L’arc-en-ciel, Logo-rallye, Hésitations, Précisions, Le côté subjectif, Autre subjectivité, Récit, Composition de mots, Négativités, Animiste, Anagrammes, Distinguo, Homéotéleutes, Lettre officielle, Prière d’insérer, Onomatopées, Analyse logique, Insistance, Ignorance, Passé indéfini, Présent, Passé simple, Imparfait, Alexandrins, Polyptotes, Aphérèses, Apocopes, Syncopes, Moi je, Exclamations, Alors, Ampoulé, Vulgaire, Interrogatoire, Comédie, Apartés, Paréchèses, Fantomatique, Philosophique, Apostrophe, Maladroit, Désinvolte, Partial, Sonnet, Olfactif, Gustatif, Tactile, Visuel, Auditif, Télégraphique, Ode, Permutations par groupes croissants de lettres, Permutations par groupes croissants de mots, Hellénismes, Ensembliste, Définitionnel, Tanka, Vers libres, Translation, Lipogramme, Anglicismes, Prosthèses, Épenthèses, Paragoges, Parties du discours, Métathèses, Par devant par derrière, Noms propres, Loucherbem, Javanais, Antonymique, Macaronique, Homophonique, Italianismes, Poor lay Zanglay, Contrepèteries, Botanique, Médical, Injurieux, Gastronomique, Zoologique, Impuissant, Modern style, Probabiliste, Portrait, Géométrique, Paysan, Interjections, Précieux, Inattendu.

Brillant exercice de contrainte, remarquable démonstration de la richesse de la langue française, Queneau montre également qu’on peut la détourner, jouer avec pour s’amuser et l’utiliser d’une manière ludique. Un développement de la fameuse tirade du nez de Cyrano de Bergerac.

Véritable manifeste et précurseur du mouvement oulipien, ces contraintes produisent des textes extrêmement drôles comme le « Gastronomique », « l’Impuissant » ou « le côté subjectif ». Il montre que l’histoire n’est pas tout, et loin de là, puisqu’elle peut être littéralement transformée selon le style abordé … Une importance de la forme qui sera à la base de l’Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle) en 1960.

Par la même occasion cela m’a permis de revoir mes figures de style et particularités de la langue, et d’en découvrir d’autres, comme les synchises (qui consistent à modifier l’ordre des propositions d’une phrase), les aphérèses (modification phonétique impliquant la perte d’un ou plusieurs phonèmes au début d’un mot) et les paréchèses (rapprochement excessif de syllabes identiques dans des mots successifs).

Bref, on apprend, on découvre, on rigole. Résultat : on picore de textes en textes, et on ne s’en lasse pas !

Un incontournable pour les amoureux de la langue française. A lire et à relire à tous âges.

Chapeau bas, Monsieur Queneau.

Lien : http://missbouquinaix.wordpr..

J’avoue pour ma part que j’avais oublié ce dont il était question dans cet « essai stylistique » de Queneau l’Oulipien. Très vite pourtant, ça m’est revenu ! L’idée est de traiter la même histoire – assez simple – sous des formes diverses et variées : un jeune garçon avec un long cou et un ruban au chapeau monte dans un bus, piétine un vieux monsieur puis se précipite vers une place libre. Plus tard, on l’aperçoit discuter avec un ami qui lui conseille de remonter un bouton de son pardessus. A partir de ces quelques phrases, Queneau va produire presque une centaine de textes (99 fois exactement !) en la racontant de manière différente :

Notations, En partie double, Litotes, Métaphoriquement, Rétrograde, Surprises, Rêve, Pronostications, Synchyses, L’arc-en-ciel, Logo-rallye, Hésitations, Précisions, Le côté subjectif, Autre subjectivité, Récit, Composition de mots, Négativités, Animiste, Anagrammes, Distinguo, Homéotéleutes, Lettre officielle, Prière d’insérer, Onomatopées, Analyse logique, Insistance, Ignorance, Passé indéfini, Présent, Passé simple, Imparfait, Alexandrins, Polyptotes, Aphérèses, Apocopes, Syncopes, Moi je, Exclamations, Alors, Ampoulé, Vulgaire, Interrogatoire, Comédie, Apartés, Paréchèses, Fantomatique, Philosophique, Apostrophe, Maladroit, Désinvolte, Partial, Sonnet, Olfactif, Gustatif, Tactile, Visuel, Auditif, Télégraphique, Ode, Permutations par groupes croissants de lettres, Permutations par groupes croissants de mots, Hellénismes, Ensembliste, Définitionnel, Tanka, Vers libres, Translation, Lipogramme, Anglicismes, Prosthèses, Épenthèses, Paragoges, Parties du discours, Métathèses, Par devant par derrière, Noms propres, Loucherbem, Javanais, Antonymique, Macaronique, Homophonique, Italianismes, Poor lay Zanglay, Contrepèteries, Botanique, Médical, Injurieux, Gastronomique, Zoologique, Impuissant, Modern style, Probabiliste, Portrait, Géométrique, Paysan, Interjections, Précieux, Inattendu.

Brillant exercice de contrainte, remarquable démonstration de la richesse de la langue française, Queneau montre également qu’on peut la détourner, jouer avec pour s’amuser et l’utiliser d’une manière ludique. Un développement de la fameuse tirade du nez de Cyrano de Bergerac.

Véritable manifeste et précurseur du mouvement oulipien, ces contraintes produisent des textes extrêmement drôles comme le « Gastronomique », « l’Impuissant » ou « le côté subjectif ». Il montre que l’histoire n’est pas tout, et loin de là, puisqu’elle peut être littéralement transformée selon le style abordé … Une importance de la forme qui sera à la base de l’Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle) en 1960.

Par la même occasion cela m’a permis de revoir mes figures de style et particularités de la langue, et d’en découvrir d’autres, comme les synchises (qui consistent à modifier l’ordre des propositions d’une phrase), les aphérèses (modification phonétique impliquant la perte d’un ou plusieurs phonèmes au début d’un mot) et les paréchèses (rapprochement excessif de syllabes identiques dans des mots successifs).

Bref, on apprend, on découvre, on rigole. Résultat : on picore de textes en textes, et on ne s’en lasse pas !

Un incontournable pour les amoureux de la langue française. A lire et à relire à tous âges.

Chapeau bas, Monsieur Queneau.

Lien : http://missbouquinaix.wordpr..

Ce livre a reçu le prix de l'humour noir à sa sortie: je ne savais pas! Il faut dire qu'à sa lecture, j'ai dû plusieurs fois prendre du recul par rapport à certains faits qui, de nos jours, sont considérablement choquants: les comportements pédophiles, la prostitution infantile et l'agression sexiste, abordés ici avec humour et dérision. Et puis le comportement (volontairement) impertinent de Zazie, que tous les adultes du récit acceptent avec mollesse! Waouh, je me suis sentie vieillir de pas mal d'années, avec cette envie de la remettre à sa place!!

Du recul, donc, oui c'est nécessaire pour un lecteur ou une lectrice de 2022, si ça se trouve, encore plus que pour quelqu'un de 1960, où toutes les libertés étaient rêvées!

Bon, mais tout ça n'est qu'un aspect de cette lecture globalement amusante autant par sa verve linguistique et stylistique que par l'intrigue elle-même.

J'y ai plongé avec plaisir, goûtant aux inventions de Queneau et à ce parfum des années 50 parisiennes qui s'en dégageaient. On est pas loin des films de Marcel Carné.

Cependant, après une trentaine de pages, je me suis quand même, de temps en temps, ennuyée, une fois le style et les personnages bien installés. Je suis heureuse d'avoir enfin lu ce classique, mais c'est pas tout à fait maï queup of ti.

Du recul, donc, oui c'est nécessaire pour un lecteur ou une lectrice de 2022, si ça se trouve, encore plus que pour quelqu'un de 1960, où toutes les libertés étaient rêvées!

Bon, mais tout ça n'est qu'un aspect de cette lecture globalement amusante autant par sa verve linguistique et stylistique que par l'intrigue elle-même.

J'y ai plongé avec plaisir, goûtant aux inventions de Queneau et à ce parfum des années 50 parisiennes qui s'en dégageaient. On est pas loin des films de Marcel Carné.

Cependant, après une trentaine de pages, je me suis quand même, de temps en temps, ennuyée, une fois le style et les personnages bien installés. Je suis heureuse d'avoir enfin lu ce classique, mais c'est pas tout à fait maï queup of ti.

« Je n'osais plus le questionner, mais il répondit tout de même.

– J'en ai.

– Des quoi ?

– Des complexes.

– Kéxé ?

Ainsi Monsieur Presle écrivait-il parfois le français afin de mieux m'en faire sentir les subtilités de l'orthographe. Naturellement, en anglais, je prononçai simplement la syllabe :

– Ouatt ?

Joël répondit :

– Oui, des complexes. Je me suis fait expliquer ce que c'était par un étudiant agronome qui connaît bien la question. Je ne vois pas comment je pourrais répéter à une jeune fille de ton âge des choses aussi secrètes. »

Ces choses secrètes sont inscrites dans un mystérieux livre, que Sally (19 ans) souhaite tant lire, et qui se révèlera être « Le général Dourakine » de Madame la Comtesse de Ségur née Rostopchine ! Sans trop en dire, on peut supposer que la récurrence des scènes de fessées dans son œuvre en a perturbé plus d’un, à commencer peut-être par Queneau lui-même.

Cet ensemble de trois textes – « Le journal de Sally Mara », le roman « On est toujours trop bon avec les femmes » supposément écrit par elle ainsi qu’un ajout d’aphorismes et de jeux de mots « Sally plus intime » – font donc partie de la veine la plus grivoise de Queneau. Evidemment ses grandes qualités stylistiques font que ces textes se lisent avec beaucoup de plaisir et que les situations, parfois plus que scabreuses, passent comme une lettre à la Poste du XXème siècle.

On est dans une Irlande de fantaisie, avec sa consommation record de « ouisqui » et de Guinness, ses révolutionnaires puceaux et ses jeunes filles délurées, avec lesquelles, c’est bien connu, on est toujours trop bon.

Bon, franchement, le côté vraiment lourd de la chose m’a paru daté. S’il n’y avait pas le style éblouissant de Queneau, je ne serais pas allé au bout de ses élucubrations, qu’on peut difficilement aujourd’hui juger autres que sexistes et même à l’occasion homophobes. Autres temps, autres mœurs !

– J'en ai.

– Des quoi ?

– Des complexes.

– Kéxé ?

Ainsi Monsieur Presle écrivait-il parfois le français afin de mieux m'en faire sentir les subtilités de l'orthographe. Naturellement, en anglais, je prononçai simplement la syllabe :

– Ouatt ?

Joël répondit :

– Oui, des complexes. Je me suis fait expliquer ce que c'était par un étudiant agronome qui connaît bien la question. Je ne vois pas comment je pourrais répéter à une jeune fille de ton âge des choses aussi secrètes. »

Ces choses secrètes sont inscrites dans un mystérieux livre, que Sally (19 ans) souhaite tant lire, et qui se révèlera être « Le général Dourakine » de Madame la Comtesse de Ségur née Rostopchine ! Sans trop en dire, on peut supposer que la récurrence des scènes de fessées dans son œuvre en a perturbé plus d’un, à commencer peut-être par Queneau lui-même.

Cet ensemble de trois textes – « Le journal de Sally Mara », le roman « On est toujours trop bon avec les femmes » supposément écrit par elle ainsi qu’un ajout d’aphorismes et de jeux de mots « Sally plus intime » – font donc partie de la veine la plus grivoise de Queneau. Evidemment ses grandes qualités stylistiques font que ces textes se lisent avec beaucoup de plaisir et que les situations, parfois plus que scabreuses, passent comme une lettre à la Poste du XXème siècle.

On est dans une Irlande de fantaisie, avec sa consommation record de « ouisqui » et de Guinness, ses révolutionnaires puceaux et ses jeunes filles délurées, avec lesquelles, c’est bien connu, on est toujours trop bon.

Bon, franchement, le côté vraiment lourd de la chose m’a paru daté. S’il n’y avait pas le style éblouissant de Queneau, je ne serais pas allé au bout de ses élucubrations, qu’on peut difficilement aujourd’hui juger autres que sexistes et même à l’occasion homophobes. Autres temps, autres mœurs !

Coluche aurait pu se livrer à cet exercice en commençant ainsi son "C'est l'histoire d'un mec...". Mais Queneau va plus loin qu'une histoire somme toute banale de querelle d'autobus et de conseil vestimentaire, le tout vu par un narrateur présent mais non identifié.

99 façons de raconter la même anecdote, il fallait y penser. C'est en cela aussi que j'aime les travaux oulipiens. Cette originalité, cette inventivité du "Tiens et si je testais ça...".

Prouesse littéraire aussi bien qu'acrobaties textuelles. Mes préférées sont sans doute l'antonymique gymnastique, la poétique botanique et enfin le truculent injurieux.

Quelque soit votre façon préférée, vous dégusterez à petites gorgées, ce joli morceau poésie humoristique à la Queneau.

Premier essai réussi pour ma part avec cet auteur.

99 façons de raconter la même anecdote, il fallait y penser. C'est en cela aussi que j'aime les travaux oulipiens. Cette originalité, cette inventivité du "Tiens et si je testais ça...".

Prouesse littéraire aussi bien qu'acrobaties textuelles. Mes préférées sont sans doute l'antonymique gymnastique, la poétique botanique et enfin le truculent injurieux.

Quelque soit votre façon préférée, vous dégusterez à petites gorgées, ce joli morceau poésie humoristique à la Queneau.

Premier essai réussi pour ma part avec cet auteur.

Les écrivains, observateurs de leur temps, « transposeurs » de perception, nous éclairent sur les représentations du statut de l’enfant dans une époque donnée, la leur. Leurs écrits, sont, en effet, toujours des productions en contexte, et quels que soient le propos, le temps et l’espace de la fiction, de leurs œuvres transpirent toujours une part conjoncturelle, une part de réel.

L’œuvre de Raymond Queneau, philosophe, romancier et homme de lettres, cofondateur de L’Oulipo, regorge de références explicites à l’époque dans laquelle elle a été élaborée. L’enfant, l’adolescent et le jeune adulte y sont en bonne place.

Zazie dans le métro voit le jour en 1959, à mi-chemin entre la Seconde Guerre mondiale et la révolution de 1968, à l’aube de la Ve République, et de la reconstruction économique qui l’accompagne, sous le gouvernement du général De Gaulle, en pleine guerre d'Algérie.

Chemin faisant, le personnage se nourrit de la reconstruction économique, politique et sociale qui marque l’après-guerre, Zazie est libérée mais pas libre, à l’image de la France de la IVe République, sous laquelle elle voit le jour.

Notre Zazie vit avec son temps, celui d’une France nouvelle, qui s’embourgeoise au rythme de l’American way of life, mais qui porte les stigmates austères de deux guerres mondiales à peine essuyées. En digne enfant du baby-boom, elle aime les « bloudjins » et le soda, autrement dit le rêve américain, mais elle est provinciale, issue d’un milieu modeste qu’on imagine ouvrier. Elle se rend à Paris pour la première fois, à priori, au cours des grandes grèves de 1950. Le Paris qu’elle arpentera au cours du roman est celui des petits commerçants d’un quartier populaire du xviiie (on se moquera d’elle quand elle évoquera Saint-Germain), qui mangent désormais à leur faim mais vivent encore de débrouillardises et de petits boulots.

Zazie a une histoire de vie complexe et douloureuse, mais n’en fait ni étalage ni gloriole. Pour elle, tout semble aller de soi, il lui suffit d’une tirade pour exposer les faits, presque sans affects : après que son père, alcoolique, tente de la violer, sa mère l’assassine d’un coup de hache, s’ensuivent d’innombrables procédures judiciaires et pénales. On subodore que Jeanne Lalochère, la mère de notre héroïne, commet ce meurtre dans l’objectif de s’affranchir du joug d’un mari buveur et jaloux, plus que pour venir en aide à sa fille, de qui elle dira, en guise de présentation à son oncle Gabriel, dans les premières lignes du roman : « Voilà l’objet ! »

Nous ne savons que peu de choses de sa vie quotidienne : va-t-elle à l’école, a-t-elle des amis ?… On imagine… Queneau est un écrivain du présent, du sien et de celui de ses personnages. On ne peut que pérégriner avec des personnages loufoques, au fil d’une construction romanesque pourtant classique où l’unité de temps, de lieu et d’action fait face à la fantaisie des dialogues et de la confusion identitaire. Nous n’entendons et ne voyons qu’au travers des mots de Queneau, par la bouche de Zazie. Nous pouvons donc seulement affirmer qu’elle est une petite fille, d’une dizaine d’années, effrontée, dégourdie et curieuse. Son langage et son comportement ne relèvent en rien des bonnes manières, elle maîtrise parfaitement l’argot et les grossièretés. Pour cheminer avec Roland Barthes dans son essai Zazie et la littérature [1] R. Barthes, « Zazie et la littérature », dans Essais... [1] , on notera que Zazie est la garante du langage-objet, celui de l’action et du réel, en lutte contre le méta-langage des adultes, qui n’est que représentation, et état d’âme. On peut poursuivre notre lecture de Barthes et affirmer que la jeune héroïne n’a de l’enfance que l’âge et le questionnement. Elle possède des caractéristiques attribuées habituellement aux adultes : elle est décisionnaire et revendique une certaine autonomie, elle n’est en rien naïve et sait même se montrer soupçonneuse ; ses prises de risques sont le plus souvent opportunistes. Du haut de ses 10 ans, elle mène une troupe d’adultes en mal de repères. Sans montrer aucune faiblesse, elle clame à qui veut bien l’entendre qu’elle n’a peur de rien, car, elle, Zazie, en a vu d’autres ! De cette propension à mener, tout en déroutant, le monde adulte, Barthes élèvera Zazie au rang de contre-mythe en évoquant sa jeunesse comme une abstraction, puisqu’elle réunit l’enfance et la maturité, et en postulant que sa fonction est de « dégonfler » la mythologie qui l’environne. Mais de quels mythes parle-t-on au juste ? De la liberté retrouvée, des représentations du monde nouveau, de l’autorité, de l’enfant sage ou délinquant ? À la remarque de sa mère « voilà l’objet », on peut donc s’interroger. Quel objet Zazie peut bien incarner ? Est-ce celui de l’enfant-objet ?

On pourrait plutôt parler d’un enfant sujet, qui semble mener sa vie en dehors de toute autorité ou considérations parentales. Zazie fait son éducation, seule, par elle-même et pour elle-même. Les figures masculines du roman (son oncle, Charles le taximan, Pedro-surplus le flicman, le cafetier) revendiqueront ce souci d’éducation, mais ne parviendront jamais à imposer à la demoiselle aucune marque d’obéissance. Zazie est, certes, indisciplinée, mais personne ne tente réellement de maintenir auprès d’elle quelques règles qui en soient vraiment. Par exemple, l’après-midi même de sa « fugue » dans Paris, son oncle la laisse seule pendant qu’il joue au billard. Le taximan tente bien de la raisonner pendant la visite de la tour Eiffel mais il déclarera forfait et prendra la fuite devant son obstination, Pedro-surplus finira lui aussi par oublier la paire de blues jeans. Zazie et son impétuosité inquiètent les rangs de l’autorité, mais elle divertit aussi.

Louis Malle, dans son adaptation au cinéma, nous soumet une allégorie de cette dualité, avec la foule de badauds, qui tour à tour, prennent la défense d’une enfant en détresse, puis accusent une enfant effrontée, le tout dans un joyeux capharnaüm, où Zazie n’est qu’un prétexte aux bavardages.

Devant le peu de constance du monde adulte, on ne sait donc pas si Zazie est autonome par disposition ou par obligation. Elle vit dans un monde encore très marqué par l’idée que les enfants sont des « chenapans » à maintenir sous l’égide d’une éducation rigide et autocrate, sous couvert de bonnes mœurs. Zazie évoquera rapidement les coups que lui donne la maîtresse. Cette situation ne semble pas très bien adaptée au caractère cynique et impétueux de Zazie, qui ne se laisse pas impressionner et fait preuve d’un sens aiguë de la dérision, envers toute forme d’autorité, même la sienne, future maîtresse d’école dans l’objectif unique de « faire chier les enfants ». Elle semble avoir saisi en substance la dialectique hégélienne du maître et de l’esclave, réduite au rang d’esclave elle abolira le discours de faux-semblant de ses pseudo-maîtres par sa pugnacité. Ainsi, devant les hésitations de son oncle quant au patrimoine architectural parisien, elle décrédibilisera l’emphase soudaine de Gabriel et son « Si ça te plaît de voir vraiment le tombeau véritable du vrai Napoléon je t’y conduirai », par un « Napoléon mon cul », bref et irrévocable.

Zazie n’est pas dupe. Et elle évolue également dans une société où les adultes ont vécu la guerre, l’occupation, et la privation. Ils prennent, tant qu’ils peuvent, leur revanche sur la liberté. Il reconstruisent leurs mythes à grand renfort de frasques. Seule parmi des adultes fantaisistes, et parfois absents à eux-mêmes, Zazie doit trouver son ancrage, son étayage dans la réalité, par elle-même. La scène du billard illustrée comme un espace-temps onirique par Louis Malle montre une Zazie errante dans une ville où tout semble succomber au surréalisme et en particulier la joyeuse équipe de joueurs. L’autonomie et la rébellion deviennent alors une question de survie, ne pouvant compter sur la fiabilité des adultes, elle doit faire preuve d’autres ressources. Elle les pioche avant tout dans un insatiable appétit de la nouveauté. Zazie est curieuse de tout, ses principaux intérêts portent sur les choses de la modernité : le métro, les produits américains, mais aussi et surtout sur les questions de sexualité. En somme, Zazie est en quête, la quête d’elle-même et de l’autre par l’expérience et la connaissance. Elle fait parfois des raccourcis mais cerne bien la complexité des « choses de la vie ». Ainsi, elle voit dans chaque homme un satyre potentiel et dans chaque femme une amoureuse possible. L’hétérosexualité ne la surprend pas, elle est chose sue car perçue par elle, mais l’homosexualité reste une grande inconnue. Ce choix sexuel supposé à son oncle par l’inconnu-satyre la questionne durant toute la seconde partie du roman.

Cependant, elle-même semble encore loin d’être « sexuée ». En dehors de la brève question, plus provocante que signifiante, adressée à Charles « et moi je te plairais ? » et de la paire de blues-jeans achetée par l’inconnu aux puces, on ne se sait rien de son physique, ni de ses émois, et Zazie petite fille aurait aussi bien pu être née garçon : cheveux courts, œil vif et genoux cagneux. Rien d’une Lolita, si ce n’est l’intérêt précoce pour la sexualité.

Queneau ne trace pas de portrait psychologique de ses personnages, leurs personnalités s’expriment davantage dans leurs habitus langagiers et dans leurs actes. Peu épargnée par la vie, elle n’en demeure pas moins joviale, tantôt naïve parce que curieuse, tantôt goguenarde parce que connaisseuse.

Il est évident que la sexualité infantile est au cœur des préoccupations de cette époque. Freud en a déjà, depuis plusieurs décennies, démontré l’existence et les écueils, mais nous sommes entrés dans une démocratisation de ses conceptualisations.

Le personnage de l’hystérique ne surprend plus, et les féministes ont déjà mené à bien des actions importantes, telles que le droit de vote pour les femmes (1945) et celui de l’avortement thérapeutique (1955).

Les questions de l’inceste, de la pédophilie et des « déviances » sexuelles, ne sont pas spécifiques à cette époque. Mais ce qui peut être noté, et ce en partie grâce aux récentes ordonnances sur la protection de l’enfant (1958), c’est qu’il est alors possible d’en parler. Ces sujets restent tabous, mais peuvent d’ores et déjà être traités au fil de l’actualité, de la littérature, etc.

L’adulte est au cœur de ces tabous mais l’enfant y a aussi sa part. En effet, elle semble avoir une conscience aiguë des désirs malveillants de certains adultes, elle en use parfois, mais ne se laisse pas abuser par leurs intentions.

La concupiscence n’est pas vécue comme naturelle, mais bien comme irrévérencieuse. Zazie la tourne en dérision. Elle n’est donc pas cette enfant pure, faible et idéalement naïve. On peut surprendre Zazie comme faisant preuve de subjectivité et d’objectivité, elle est un sujet, elle est partie prenante de l’action qu’elle vit. Elle ne se déresponsabilise pas de son vécu, ne se pose pas en victime de son drame familial, pas plus que ses parents ne passent pour des bourreaux. Il est là question de la vraie vie, quoique fictionnelle, pas du mythe d’une enfant martyrisée, ni de celui d’une enfant provocatrice. Bien qu’elle nous apprenne que la justice l’a secourue, non sans déboires, dans cette sombre affaire, c’est Zazie qui a la parole ; ni son père, ni sa mère, ni la loi ne s’expriment en ses mots. Elle est seule détentrice de sa vérité. Elle est le « je » de son discours.

Mais Zazie, dans sa posture de sujet agissant, ne se constitue-t-elle pas comme objet social, figure stéréotypique des enfants de sa génération ?

Plutôt que l’émanation d’un modèle, il semblerait qu’elle incarne le fait que des enfants puissent être acteurs de leur quotidien et vivre en dehors de l’autocratie parentale. Cette situation peut se transposer à la société elle-même et au fait que des personnes (les grévistes s’en font l’écho discret, dans le roman) souhaitent vivre en dehors d’une dictature d’État et se considèrent seuls aptes à penser leur condition sociale.

Zazie, dans sa révolte, est le reflet d’une société, qui n’est plus ni patriarcale ni matriarcale, mais qui entre dans l’ère de l’individualisme et du consumérisme.

Est-elle pour autant un personnage prophétique, qui annonce les mouvements de 68, l’ère du libéralisme, de l’individualisme, des familles recomposées ?

Lorsque que l’on repense au statut de l’enfant des années 1950, on imagine les écoles de Jules Ferry, à leur apogée, les internats, la non-mixité et le bepc. On imagine moins que ce sont les congénères de Zazie qui manifesteront en 1968, et qui brigueront la révolution culturelle, sexuelle et sociale, déjà en marche explicitement dans les textes de Queneau.

Zazie est bel et bien une petite fille ancrée dans son époque, et c’est l’époque tout entière qui annonce déjà la vague de renouveau des années 1960. Ses goûts pour la mode américaine dénotent déjà l’importance qu’aura la consommation de masse sur les générations suivantes. Ses intempestifs manquements à l’autorité et ses prises de liberté effrontées sont autant de prémices à des comportements permissifs et déresponsabilisants qui s’initient dans les années 1960. La protection de l’enfance est à l’œuvre depuis peu et accorde à l’enfant toute la pureté et la vulnérabilité qu’on lui suppose encore aujourd’hui, en perdant peut-être de vue que c’est là une représentation d’adulte sur le monde de l’enfance. Avec Zazie, on se retrouve donc dans une situation confuse, où les adultes, tour à tour, la victimisent ou se méfient d’elle, et où, sous couvert de naïveté, une vraie curiosité la tenaille ; et par laquelle elle affirme son autonomie, en ne se contentant pas du peu que son entourage veut bien lui distiller. De cette confusion participent plusieurs inversions identitaires (Marceline/Marcel, Gabriel /la danseuse, Pedros-surplus/le flicman, etc.), en miroir avec la confusion des générations et de leurs perceptions réciproques. Zazie, par sa précocité, met en relief le fait qu’elle soit une enfant se comportant comme une adulte, dans un monde d’adultes se comportant comme des enfants (c’est le contre-mythe de Barthes). La veuve Mouaque ira jusqu’à prier son indulgence et sa compréhension du monde des adultes !

Par ailleurs, ses questionnements sur la sexualité et la dénonciation de la perversion sont autant d’évocations de la révolution sexuelle en marche et des droits et politiques de protection de l’enfant et de la femme.

Zazie annonce l’entrée de notre société dans un monde hétérogène. La guerre a fini de ruiner les vestiges des sociétés dites « traditionalistes » et par le renouveau qui lui fait suite, entraîne un cortège de pluralité, que nous vivons aujourd’hui de l’intérieur.

l’autonomie et donc à une part de liberté et de libre-arbitre. En situant Zazie au cœur des conflits parentaux et sociaux, même s’ils restent anecdotiques, Queneau impose l’idée que cet enfant et sa génération sont porteurs d’un renouvellement des grands principes sociaux, tels que le droit de grève, les droits des femmes et de l’enfance libérale

, qui préexistent, chez Queneau, dans les rapports humains. Zazie incarne l’enfant sujet. Zazie en fait état, dans ses choix, ses goûts, ses aspirations et leurs expressions sans concessions.

L’œuvre de Raymond Queneau, philosophe, romancier et homme de lettres, cofondateur de L’Oulipo, regorge de références explicites à l’époque dans laquelle elle a été élaborée. L’enfant, l’adolescent et le jeune adulte y sont en bonne place.

Zazie dans le métro voit le jour en 1959, à mi-chemin entre la Seconde Guerre mondiale et la révolution de 1968, à l’aube de la Ve République, et de la reconstruction économique qui l’accompagne, sous le gouvernement du général De Gaulle, en pleine guerre d'Algérie.

Chemin faisant, le personnage se nourrit de la reconstruction économique, politique et sociale qui marque l’après-guerre, Zazie est libérée mais pas libre, à l’image de la France de la IVe République, sous laquelle elle voit le jour.

Notre Zazie vit avec son temps, celui d’une France nouvelle, qui s’embourgeoise au rythme de l’American way of life, mais qui porte les stigmates austères de deux guerres mondiales à peine essuyées. En digne enfant du baby-boom, elle aime les « bloudjins » et le soda, autrement dit le rêve américain, mais elle est provinciale, issue d’un milieu modeste qu’on imagine ouvrier. Elle se rend à Paris pour la première fois, à priori, au cours des grandes grèves de 1950. Le Paris qu’elle arpentera au cours du roman est celui des petits commerçants d’un quartier populaire du xviiie (on se moquera d’elle quand elle évoquera Saint-Germain), qui mangent désormais à leur faim mais vivent encore de débrouillardises et de petits boulots.

Zazie a une histoire de vie complexe et douloureuse, mais n’en fait ni étalage ni gloriole. Pour elle, tout semble aller de soi, il lui suffit d’une tirade pour exposer les faits, presque sans affects : après que son père, alcoolique, tente de la violer, sa mère l’assassine d’un coup de hache, s’ensuivent d’innombrables procédures judiciaires et pénales. On subodore que Jeanne Lalochère, la mère de notre héroïne, commet ce meurtre dans l’objectif de s’affranchir du joug d’un mari buveur et jaloux, plus que pour venir en aide à sa fille, de qui elle dira, en guise de présentation à son oncle Gabriel, dans les premières lignes du roman : « Voilà l’objet ! »

Nous ne savons que peu de choses de sa vie quotidienne : va-t-elle à l’école, a-t-elle des amis ?… On imagine… Queneau est un écrivain du présent, du sien et de celui de ses personnages. On ne peut que pérégriner avec des personnages loufoques, au fil d’une construction romanesque pourtant classique où l’unité de temps, de lieu et d’action fait face à la fantaisie des dialogues et de la confusion identitaire. Nous n’entendons et ne voyons qu’au travers des mots de Queneau, par la bouche de Zazie. Nous pouvons donc seulement affirmer qu’elle est une petite fille, d’une dizaine d’années, effrontée, dégourdie et curieuse. Son langage et son comportement ne relèvent en rien des bonnes manières, elle maîtrise parfaitement l’argot et les grossièretés. Pour cheminer avec Roland Barthes dans son essai Zazie et la littérature [1] R. Barthes, « Zazie et la littérature », dans Essais... [1] , on notera que Zazie est la garante du langage-objet, celui de l’action et du réel, en lutte contre le méta-langage des adultes, qui n’est que représentation, et état d’âme. On peut poursuivre notre lecture de Barthes et affirmer que la jeune héroïne n’a de l’enfance que l’âge et le questionnement. Elle possède des caractéristiques attribuées habituellement aux adultes : elle est décisionnaire et revendique une certaine autonomie, elle n’est en rien naïve et sait même se montrer soupçonneuse ; ses prises de risques sont le plus souvent opportunistes. Du haut de ses 10 ans, elle mène une troupe d’adultes en mal de repères. Sans montrer aucune faiblesse, elle clame à qui veut bien l’entendre qu’elle n’a peur de rien, car, elle, Zazie, en a vu d’autres ! De cette propension à mener, tout en déroutant, le monde adulte, Barthes élèvera Zazie au rang de contre-mythe en évoquant sa jeunesse comme une abstraction, puisqu’elle réunit l’enfance et la maturité, et en postulant que sa fonction est de « dégonfler » la mythologie qui l’environne. Mais de quels mythes parle-t-on au juste ? De la liberté retrouvée, des représentations du monde nouveau, de l’autorité, de l’enfant sage ou délinquant ? À la remarque de sa mère « voilà l’objet », on peut donc s’interroger. Quel objet Zazie peut bien incarner ? Est-ce celui de l’enfant-objet ?

On pourrait plutôt parler d’un enfant sujet, qui semble mener sa vie en dehors de toute autorité ou considérations parentales. Zazie fait son éducation, seule, par elle-même et pour elle-même. Les figures masculines du roman (son oncle, Charles le taximan, Pedro-surplus le flicman, le cafetier) revendiqueront ce souci d’éducation, mais ne parviendront jamais à imposer à la demoiselle aucune marque d’obéissance. Zazie est, certes, indisciplinée, mais personne ne tente réellement de maintenir auprès d’elle quelques règles qui en soient vraiment. Par exemple, l’après-midi même de sa « fugue » dans Paris, son oncle la laisse seule pendant qu’il joue au billard. Le taximan tente bien de la raisonner pendant la visite de la tour Eiffel mais il déclarera forfait et prendra la fuite devant son obstination, Pedro-surplus finira lui aussi par oublier la paire de blues jeans. Zazie et son impétuosité inquiètent les rangs de l’autorité, mais elle divertit aussi.

Louis Malle, dans son adaptation au cinéma, nous soumet une allégorie de cette dualité, avec la foule de badauds, qui tour à tour, prennent la défense d’une enfant en détresse, puis accusent une enfant effrontée, le tout dans un joyeux capharnaüm, où Zazie n’est qu’un prétexte aux bavardages.

Devant le peu de constance du monde adulte, on ne sait donc pas si Zazie est autonome par disposition ou par obligation. Elle vit dans un monde encore très marqué par l’idée que les enfants sont des « chenapans » à maintenir sous l’égide d’une éducation rigide et autocrate, sous couvert de bonnes mœurs. Zazie évoquera rapidement les coups que lui donne la maîtresse. Cette situation ne semble pas très bien adaptée au caractère cynique et impétueux de Zazie, qui ne se laisse pas impressionner et fait preuve d’un sens aiguë de la dérision, envers toute forme d’autorité, même la sienne, future maîtresse d’école dans l’objectif unique de « faire chier les enfants ». Elle semble avoir saisi en substance la dialectique hégélienne du maître et de l’esclave, réduite au rang d’esclave elle abolira le discours de faux-semblant de ses pseudo-maîtres par sa pugnacité. Ainsi, devant les hésitations de son oncle quant au patrimoine architectural parisien, elle décrédibilisera l’emphase soudaine de Gabriel et son « Si ça te plaît de voir vraiment le tombeau véritable du vrai Napoléon je t’y conduirai », par un « Napoléon mon cul », bref et irrévocable.

Zazie n’est pas dupe. Et elle évolue également dans une société où les adultes ont vécu la guerre, l’occupation, et la privation. Ils prennent, tant qu’ils peuvent, leur revanche sur la liberté. Il reconstruisent leurs mythes à grand renfort de frasques. Seule parmi des adultes fantaisistes, et parfois absents à eux-mêmes, Zazie doit trouver son ancrage, son étayage dans la réalité, par elle-même. La scène du billard illustrée comme un espace-temps onirique par Louis Malle montre une Zazie errante dans une ville où tout semble succomber au surréalisme et en particulier la joyeuse équipe de joueurs. L’autonomie et la rébellion deviennent alors une question de survie, ne pouvant compter sur la fiabilité des adultes, elle doit faire preuve d’autres ressources. Elle les pioche avant tout dans un insatiable appétit de la nouveauté. Zazie est curieuse de tout, ses principaux intérêts portent sur les choses de la modernité : le métro, les produits américains, mais aussi et surtout sur les questions de sexualité. En somme, Zazie est en quête, la quête d’elle-même et de l’autre par l’expérience et la connaissance. Elle fait parfois des raccourcis mais cerne bien la complexité des « choses de la vie ». Ainsi, elle voit dans chaque homme un satyre potentiel et dans chaque femme une amoureuse possible. L’hétérosexualité ne la surprend pas, elle est chose sue car perçue par elle, mais l’homosexualité reste une grande inconnue. Ce choix sexuel supposé à son oncle par l’inconnu-satyre la questionne durant toute la seconde partie du roman.

Cependant, elle-même semble encore loin d’être « sexuée ». En dehors de la brève question, plus provocante que signifiante, adressée à Charles « et moi je te plairais ? » et de la paire de blues-jeans achetée par l’inconnu aux puces, on ne se sait rien de son physique, ni de ses émois, et Zazie petite fille aurait aussi bien pu être née garçon : cheveux courts, œil vif et genoux cagneux. Rien d’une Lolita, si ce n’est l’intérêt précoce pour la sexualité.

Queneau ne trace pas de portrait psychologique de ses personnages, leurs personnalités s’expriment davantage dans leurs habitus langagiers et dans leurs actes. Peu épargnée par la vie, elle n’en demeure pas moins joviale, tantôt naïve parce que curieuse, tantôt goguenarde parce que connaisseuse.

Il est évident que la sexualité infantile est au cœur des préoccupations de cette époque. Freud en a déjà, depuis plusieurs décennies, démontré l’existence et les écueils, mais nous sommes entrés dans une démocratisation de ses conceptualisations.

Le personnage de l’hystérique ne surprend plus, et les féministes ont déjà mené à bien des actions importantes, telles que le droit de vote pour les femmes (1945) et celui de l’avortement thérapeutique (1955).

Les questions de l’inceste, de la pédophilie et des « déviances » sexuelles, ne sont pas spécifiques à cette époque. Mais ce qui peut être noté, et ce en partie grâce aux récentes ordonnances sur la protection de l’enfant (1958), c’est qu’il est alors possible d’en parler. Ces sujets restent tabous, mais peuvent d’ores et déjà être traités au fil de l’actualité, de la littérature, etc.

L’adulte est au cœur de ces tabous mais l’enfant y a aussi sa part. En effet, elle semble avoir une conscience aiguë des désirs malveillants de certains adultes, elle en use parfois, mais ne se laisse pas abuser par leurs intentions.

La concupiscence n’est pas vécue comme naturelle, mais bien comme irrévérencieuse. Zazie la tourne en dérision. Elle n’est donc pas cette enfant pure, faible et idéalement naïve. On peut surprendre Zazie comme faisant preuve de subjectivité et d’objectivité, elle est un sujet, elle est partie prenante de l’action qu’elle vit. Elle ne se déresponsabilise pas de son vécu, ne se pose pas en victime de son drame familial, pas plus que ses parents ne passent pour des bourreaux. Il est là question de la vraie vie, quoique fictionnelle, pas du mythe d’une enfant martyrisée, ni de celui d’une enfant provocatrice. Bien qu’elle nous apprenne que la justice l’a secourue, non sans déboires, dans cette sombre affaire, c’est Zazie qui a la parole ; ni son père, ni sa mère, ni la loi ne s’expriment en ses mots. Elle est seule détentrice de sa vérité. Elle est le « je » de son discours.

Mais Zazie, dans sa posture de sujet agissant, ne se constitue-t-elle pas comme objet social, figure stéréotypique des enfants de sa génération ?

Plutôt que l’émanation d’un modèle, il semblerait qu’elle incarne le fait que des enfants puissent être acteurs de leur quotidien et vivre en dehors de l’autocratie parentale. Cette situation peut se transposer à la société elle-même et au fait que des personnes (les grévistes s’en font l’écho discret, dans le roman) souhaitent vivre en dehors d’une dictature d’État et se considèrent seuls aptes à penser leur condition sociale.

Zazie, dans sa révolte, est le reflet d’une société, qui n’est plus ni patriarcale ni matriarcale, mais qui entre dans l’ère de l’individualisme et du consumérisme.

Est-elle pour autant un personnage prophétique, qui annonce les mouvements de 68, l’ère du libéralisme, de l’individualisme, des familles recomposées ?

Lorsque que l’on repense au statut de l’enfant des années 1950, on imagine les écoles de Jules Ferry, à leur apogée, les internats, la non-mixité et le bepc. On imagine moins que ce sont les congénères de Zazie qui manifesteront en 1968, et qui brigueront la révolution culturelle, sexuelle et sociale, déjà en marche explicitement dans les textes de Queneau.

Zazie est bel et bien une petite fille ancrée dans son époque, et c’est l’époque tout entière qui annonce déjà la vague de renouveau des années 1960. Ses goûts pour la mode américaine dénotent déjà l’importance qu’aura la consommation de masse sur les générations suivantes. Ses intempestifs manquements à l’autorité et ses prises de liberté effrontées sont autant de prémices à des comportements permissifs et déresponsabilisants qui s’initient dans les années 1960. La protection de l’enfance est à l’œuvre depuis peu et accorde à l’enfant toute la pureté et la vulnérabilité qu’on lui suppose encore aujourd’hui, en perdant peut-être de vue que c’est là une représentation d’adulte sur le monde de l’enfance. Avec Zazie, on se retrouve donc dans une situation confuse, où les adultes, tour à tour, la victimisent ou se méfient d’elle, et où, sous couvert de naïveté, une vraie curiosité la tenaille ; et par laquelle elle affirme son autonomie, en ne se contentant pas du peu que son entourage veut bien lui distiller. De cette confusion participent plusieurs inversions identitaires (Marceline/Marcel, Gabriel /la danseuse, Pedros-surplus/le flicman, etc.), en miroir avec la confusion des générations et de leurs perceptions réciproques. Zazie, par sa précocité, met en relief le fait qu’elle soit une enfant se comportant comme une adulte, dans un monde d’adultes se comportant comme des enfants (c’est le contre-mythe de Barthes). La veuve Mouaque ira jusqu’à prier son indulgence et sa compréhension du monde des adultes !

Par ailleurs, ses questionnements sur la sexualité et la dénonciation de la perversion sont autant d’évocations de la révolution sexuelle en marche et des droits et politiques de protection de l’enfant et de la femme.

Zazie annonce l’entrée de notre société dans un monde hétérogène. La guerre a fini de ruiner les vestiges des sociétés dites « traditionalistes » et par le renouveau qui lui fait suite, entraîne un cortège de pluralité, que nous vivons aujourd’hui de l’intérieur.

l’autonomie et donc à une part de liberté et de libre-arbitre. En situant Zazie au cœur des conflits parentaux et sociaux, même s’ils restent anecdotiques, Queneau impose l’idée que cet enfant et sa génération sont porteurs d’un renouvellement des grands principes sociaux, tels que le droit de grève, les droits des femmes et de l’enfance libérale

, qui préexistent, chez Queneau, dans les rapports humains. Zazie incarne l’enfant sujet. Zazie en fait état, dans ses choix, ses goûts, ses aspirations et leurs expressions sans concessions.

Zazie débarque chez son oncle à Paris le temps d’un week-end, pour que sa mère profite d’un week-end en amoureux. Elle rêve de voir le métro, mais pas de bol, c’est la grève ! Cette déconvenue la mènera à découvrir la Ville Lumière à sa manière, avec ses vrais faux-vrais flics, ses touristes en quête d’exotisme et ses boîtes pour travestis.

— Alors, tu t’es bien amusée ?

— Comme ça.

— T’as vu le métro ?

— Non.

— Alors, qu’est-ce que t’as fait ?

— J’ai vieilli.

Zazie dans le métro pourrait être une pièce de théâtre si ce beau monde restaient un peu plus longtemps à la même place. Les dialogues sont succulents et fusent dans tous les sens – causer, c’est d’ailleurs, paraît-il, tout ce qu’ils savent faire – et les personnages sont tous un peu cinglés à leur manière. Les jeux avec la langue française, l’orthographe, l’argot, sont particulièrement réussis. J’ai choisi ce livre pour partir travailler, et il m’a offert de belles tranches de rire dans, ça ne s’invente pas, le métro.

— Alors, tu t’es bien amusée ?

— Comme ça.

— T’as vu le métro ?

— Non.

— Alors, qu’est-ce que t’as fait ?

— J’ai vieilli.

Zazie dans le métro pourrait être une pièce de théâtre si ce beau monde restaient un peu plus longtemps à la même place. Les dialogues sont succulents et fusent dans tous les sens – causer, c’est d’ailleurs, paraît-il, tout ce qu’ils savent faire – et les personnages sont tous un peu cinglés à leur manière. Les jeux avec la langue française, l’orthographe, l’argot, sont particulièrement réussis. J’ai choisi ce livre pour partir travailler, et il m’a offert de belles tranches de rire dans, ça ne s’invente pas, le métro.

Variations d'une histoire, toujours la même avec des styles et des jeux de mots différents.

Plus de 200 pages de curiosités ; jouer avec les mots pour nous amuser, nous intriguer, faire travailler les méninges et à l'occasion faire rire.

Il faisait partie d'un Groupe Français de Littérature Inventive et Innovante né au milieu du XXè siècle.

OULIPO - L'Ouvroir de littérature potentielle.

A pour but de découvrir de nouvelles potentialités de langage et de moderniser l'expression à travers des jeux d'écriture.

Créé en novembre 1960 à Paris.

Selon moi, ce livre ne se lit pas comme un roman, je vais donc y puiser progressivement les variations de ces textes

pour l'en apprécier davantage.

Plus de 200 pages de curiosités ; jouer avec les mots pour nous amuser, nous intriguer, faire travailler les méninges et à l'occasion faire rire.

Il faisait partie d'un Groupe Français de Littérature Inventive et Innovante né au milieu du XXè siècle.

OULIPO - L'Ouvroir de littérature potentielle.

A pour but de découvrir de nouvelles potentialités de langage et de moderniser l'expression à travers des jeux d'écriture.

Créé en novembre 1960 à Paris.

Selon moi, ce livre ne se lit pas comme un roman, je vais donc y puiser progressivement les variations de ces textes

pour l'en apprécier davantage.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Petits mais costauds

Gwen21

75 livres

Auteurs proches de Raymond Queneau

Quiz

Voir plus

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur Zazie

A quel groupe appartenait Raymond Queneau ?

Celui des Naturalistes

Celui des Romantiques

Celui de l'OuLiPo

Celui des Existentialistes

12 questions

203 lecteurs ont répondu

Thème : Zazie dans le métro de

Raymond QueneauCréer un quiz sur cet auteur203 lecteurs ont répondu