Christian Astolfi/5

145 notes

Résumé :

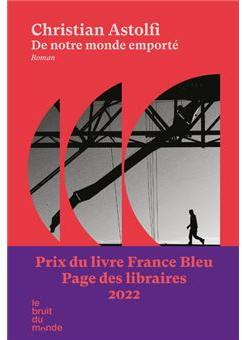

Sensible et nuancé, ce roman vient enrichir l'histoire littéraire de la désindustrialisation.

Du début des années 1970 à la fin des années 1980, Narval travaille aux Chantiers navals de La Seyne-sur-Mer. Ce temps restera celui de sa jeunesse et de la construction de son identité ouvrière. Quand se répand le bruit de la fermeture des Chantiers pour des raisons économiques, ses camarades et lui entrent en lutte, sans cesser de pratiquer leur métier avec la même... >Voir plus

Du début des années 1970 à la fin des années 1980, Narval travaille aux Chantiers navals de La Seyne-sur-Mer. Ce temps restera celui de sa jeunesse et de la construction de son identité ouvrière. Quand se répand le bruit de la fermeture des Chantiers pour des raisons économiques, ses camarades et lui entrent en lutte, sans cesser de pratiquer leur métier avec la même... >Voir plus

étiquettes

Ajouter des étiquettes

Que lire après De notre monde emportéVoir plus

Critiques, Analyses et Avis (32)

Voir plus

Ajouter une critique

Mémoire ouvrière.

Des années 70 à aujourd'hui, la chronique d'un monde disparu, celui d'une industrie florissante et conquérante, celui aussi d'une classe ouvrière fière et solidaire. Une dignité qui revit sous la plume de Christian Astolfi dans ce roman poignant et vibrant de poésie.

C'est un monde où le travail bien fait avait encore un sens. L'amour du bon geste qui devenait beau par la précision de son efficacité et la rapidité de son exécution.

Un monde solidaire, où le partage d'une même condition se ressentait chaque jour dans des horaire fixes et des postes clairement définis. Une unité de temps et de lieu qui incitait à se soutenir, à s'entraider mais aussi à s'éveiller et à prendre conscience, voire se rassembler, protester, et même se révolter et obtenir un peu de justice...

Un monde où les rapports de force étaient souvent prévisibles, mais utiles car le développement technologique permettait encore le progrès social (à condition de lutter).

C'était avant l'explosion individualiste et l'avènement du management néolibéral, ripoliné à coups "d'humain" à tous les étages, dégoulinant de bons sentiments trempés dans le développement personnel comme si de notre travail notre vie dépendait.

Un monde avant la mondialisation et la mise en concurrence internationale des industries et du savoir-faire de tous ses ouvriers, comme le démontre ici très bien l'auteur.

De sa longue expérience aux Chantiers navals de la Seyne-sur-Mer, Christian Astolfi écrit un livre de mémoire ouvrière beau et digne. Sa plume fluide se fait aussi légère que grave pour parler de l'amitié indéfectible entre collègues, de l'amour naissant, des lendemains qui chantent Barbara et des désillusions qui assoment.

C'est la chronique d'un pays et de sa transformation économique des années 70 à aujourd'hui. Un bouleversement industriel, "La Machine" chevillée au corps jusque dans ses entrailles, puisque même fermés les Chantiers restent physiquement en lui de par la couche d'amiante qu'ils y ont déposé. le scandale de la "dame blanche", dont ses patrons connaissaient la dangerosité dix ans avant la fermeture du site, est le fil rouge de ce roman poignant, conducteur de toutes les émotions et de tous les poings levés.

Des années 70 à aujourd'hui, la chronique d'un monde disparu, celui d'une industrie florissante et conquérante, celui aussi d'une classe ouvrière fière et solidaire. Une dignité qui revit sous la plume de Christian Astolfi dans ce roman poignant et vibrant de poésie.

C'est un monde où le travail bien fait avait encore un sens. L'amour du bon geste qui devenait beau par la précision de son efficacité et la rapidité de son exécution.

Un monde solidaire, où le partage d'une même condition se ressentait chaque jour dans des horaire fixes et des postes clairement définis. Une unité de temps et de lieu qui incitait à se soutenir, à s'entraider mais aussi à s'éveiller et à prendre conscience, voire se rassembler, protester, et même se révolter et obtenir un peu de justice...

Un monde où les rapports de force étaient souvent prévisibles, mais utiles car le développement technologique permettait encore le progrès social (à condition de lutter).

C'était avant l'explosion individualiste et l'avènement du management néolibéral, ripoliné à coups "d'humain" à tous les étages, dégoulinant de bons sentiments trempés dans le développement personnel comme si de notre travail notre vie dépendait.

Un monde avant la mondialisation et la mise en concurrence internationale des industries et du savoir-faire de tous ses ouvriers, comme le démontre ici très bien l'auteur.

De sa longue expérience aux Chantiers navals de la Seyne-sur-Mer, Christian Astolfi écrit un livre de mémoire ouvrière beau et digne. Sa plume fluide se fait aussi légère que grave pour parler de l'amitié indéfectible entre collègues, de l'amour naissant, des lendemains qui chantent Barbara et des désillusions qui assoment.

C'est la chronique d'un pays et de sa transformation économique des années 70 à aujourd'hui. Un bouleversement industriel, "La Machine" chevillée au corps jusque dans ses entrailles, puisque même fermés les Chantiers restent physiquement en lui de par la couche d'amiante qu'ils y ont déposé. le scandale de la "dame blanche", dont ses patrons connaissaient la dangerosité dix ans avant la fermeture du site, est le fil rouge de ce roman poignant, conducteur de toutes les émotions et de tous les poings levés.

Les chantiers navals de la Seyne sur Mer qui font vivre toute une ville, comptent parmi les fleurons industriels du pays. Embauché comme graisseur, le narrateur va rejoindre toute une lignée d'ouvriers qui oeuvrent dans les entrailles de » La Machine »

« À l'image de mes camarades, chaque fois qu'on me posera la question, je ne dirai jamais que je travaille aux Chantiers, mais que j'en suis. Comme on est d'un pays, d'une région, avec sa frontière. »

En pénétrant cet univers d'acier, de graisse et de bruits, on troque son nom contre un surnom. Il y a l'Horloger, Cochise, Mangefer, Filoche, Barbe et pour le petit nouveau ce sera Narval.

Le récit de Narval nous plonge au coeur même de cette vie ouvrière avec ses codes. Mais, si le travail est pénible, on est fier de bien l'accomplir. La ville respire au même rythme que les chantiers, on fait la fête sur les quais, et, lors des défilés du 1e mai, on sait lever le poing. Aussi, l'espoir est grand lorsque Mitterrand est élu en mai 1981.

Les désillusions viendront très vite. Déboussolé par l'arrêt des chantiers après le dépôt de bilan, Narval traine son mal de vivre et s'éloigne peu à peu de Louise sa compagne. A cette difficulté viendra se rajouter, sept ans après l'arrêt des chantiers, le scandale de l'amiante. Ces fibres, respirées tous les jours pendant des années de labeur, font leur travail de sape dans les poumons des anciens ouvriers.

« Des substances, dans la Machine, il y en avait à la pelle. Elles flottaient devant nos narines, suintaient sur les parquets, graissaient les blocs-moteur, vaselinaient les collecteurs, les gaines et les câbles. »

Avant d'être écrivain, Christian Astolfi a débuté sa vie professionnelle aux chantiers navals et, s'inspirant de son vécu, il nous immerge dans cette vie ouvrière agitée par les luttes sociales et minée par le scandale de la crise sanitaire de l'amiante. Après les années glorieuses viennent celles du dégoût, de la tristesse et des morts.

L'auteur évoque aussi les familles, il esquisse quelques portraits touchants comme celui du disquaire mélomane. La solidarité du monde ouvrier est bien rendue ainsi que cette camaraderie pudique et sans concessions. Les pages que le narrateur consacre à son père dont il est fier sont touchantes de vérité.

« Tout-à-coup, une phrase que mon père vient de prononcer me sort de ma rêverie. La dignité, c'est la seule chose qu'on ne doit jamais leur céder. »

Évitant l'écueil d'un lyrisme débridé, l'écriture sobre est vibrante de sincérité et de véracité. L'émotion est palpable et on sort un peu sonné de ce roman puissant. Pour mou, la découverte d'un auteur et un coup de coeur.

« À l'image de mes camarades, chaque fois qu'on me posera la question, je ne dirai jamais que je travaille aux Chantiers, mais que j'en suis. Comme on est d'un pays, d'une région, avec sa frontière. »

En pénétrant cet univers d'acier, de graisse et de bruits, on troque son nom contre un surnom. Il y a l'Horloger, Cochise, Mangefer, Filoche, Barbe et pour le petit nouveau ce sera Narval.

Le récit de Narval nous plonge au coeur même de cette vie ouvrière avec ses codes. Mais, si le travail est pénible, on est fier de bien l'accomplir. La ville respire au même rythme que les chantiers, on fait la fête sur les quais, et, lors des défilés du 1e mai, on sait lever le poing. Aussi, l'espoir est grand lorsque Mitterrand est élu en mai 1981.

Les désillusions viendront très vite. Déboussolé par l'arrêt des chantiers après le dépôt de bilan, Narval traine son mal de vivre et s'éloigne peu à peu de Louise sa compagne. A cette difficulté viendra se rajouter, sept ans après l'arrêt des chantiers, le scandale de l'amiante. Ces fibres, respirées tous les jours pendant des années de labeur, font leur travail de sape dans les poumons des anciens ouvriers.

« Des substances, dans la Machine, il y en avait à la pelle. Elles flottaient devant nos narines, suintaient sur les parquets, graissaient les blocs-moteur, vaselinaient les collecteurs, les gaines et les câbles. »

Avant d'être écrivain, Christian Astolfi a débuté sa vie professionnelle aux chantiers navals et, s'inspirant de son vécu, il nous immerge dans cette vie ouvrière agitée par les luttes sociales et minée par le scandale de la crise sanitaire de l'amiante. Après les années glorieuses viennent celles du dégoût, de la tristesse et des morts.

L'auteur évoque aussi les familles, il esquisse quelques portraits touchants comme celui du disquaire mélomane. La solidarité du monde ouvrier est bien rendue ainsi que cette camaraderie pudique et sans concessions. Les pages que le narrateur consacre à son père dont il est fier sont touchantes de vérité.

« Tout-à-coup, une phrase que mon père vient de prononcer me sort de ma rêverie. La dignité, c'est la seule chose qu'on ne doit jamais leur céder. »

Évitant l'écueil d'un lyrisme débridé, l'écriture sobre est vibrante de sincérité et de véracité. L'émotion est palpable et on sort un peu sonné de ce roman puissant. Pour mou, la découverte d'un auteur et un coup de coeur.

Naval, Cochise, Barbe, Filoche et Mangefer, hommes aux surnoms portés en cale sur les chantiers navals de Seyne-sur-mer, se tiennent la pogne, tirent, suent dans la fournaise où vole ce qui étouffe et fait cracher. Leur monde est dans la tâche, là, en bas où l'amitié serre les coudes et la crasse de ceux qui exploitent soude.

Dès les premières pages de ce roman, le souffle manque. La rudesse empoigne et nous entraine dans les entrailles des cargos rafistolés à coups de masse, de graisse, d'hydrocarbures, de soudures et de cette matière aux multiples promesses, blanche, inodore et tranquille dont on respire les fibres sans méfiance alors qu'elle s'arrime aux poumons où, silencieuse, elle prend ses aises. Ils en crèvent, ces hommes, et l'ignorent. Pourtant depuis 1977, la toxicité de l'amiante est connue.

Lorsque j'ai reçu ce roman dans le cadre du prix du livre France bleu / Page des libraires, j'ai pensé que sa lecture allait être pénible, voire désagréable. le résumé ne me plaisait pas, le thème m'intriguait mais sans plus et j'avais en tête l'idée toute faite d'avoir en main « un livre de mec pour des mecs » ! Qu'est-ce qu'on est c**, parfois !!! Ce roman est tout le contraire de ce que j'ai cru : il est absolument passionnant ! Et je l'ai dévoré, touchée par l'existence de ces hommes malmenés par la conjoncture, trompés par les politiques, par leurs employeurs, livrés à eux-mêmes, des hommes de chair et de sang, bien vivants, dont on entend la toux et la souffrance, dont on prend le chagrin, la colère, des hommes pour lesquels on mesure l'immensité d'un gâchis.

Ce roman est un cri à entendre. Il est le cri de ces hommes relayé par la plume incroyable d'un auteur dont il faut retenir le nom. Fresque sociale et historique – de la fin des années 70 à nos jours, il rappelle ce qu'on ne peut ignorer et dénonce les actions menées en politique dont les répercussions se font encore sentir aujourd'hui.

Une lecture bouleversante.

Ce roman a remporté le prix France Bleu / Page des libraires 2022

Lien : https://aufildeslivresbloget..

Dès les premières pages de ce roman, le souffle manque. La rudesse empoigne et nous entraine dans les entrailles des cargos rafistolés à coups de masse, de graisse, d'hydrocarbures, de soudures et de cette matière aux multiples promesses, blanche, inodore et tranquille dont on respire les fibres sans méfiance alors qu'elle s'arrime aux poumons où, silencieuse, elle prend ses aises. Ils en crèvent, ces hommes, et l'ignorent. Pourtant depuis 1977, la toxicité de l'amiante est connue.

Lorsque j'ai reçu ce roman dans le cadre du prix du livre France bleu / Page des libraires, j'ai pensé que sa lecture allait être pénible, voire désagréable. le résumé ne me plaisait pas, le thème m'intriguait mais sans plus et j'avais en tête l'idée toute faite d'avoir en main « un livre de mec pour des mecs » ! Qu'est-ce qu'on est c**, parfois !!! Ce roman est tout le contraire de ce que j'ai cru : il est absolument passionnant ! Et je l'ai dévoré, touchée par l'existence de ces hommes malmenés par la conjoncture, trompés par les politiques, par leurs employeurs, livrés à eux-mêmes, des hommes de chair et de sang, bien vivants, dont on entend la toux et la souffrance, dont on prend le chagrin, la colère, des hommes pour lesquels on mesure l'immensité d'un gâchis.

Ce roman est un cri à entendre. Il est le cri de ces hommes relayé par la plume incroyable d'un auteur dont il faut retenir le nom. Fresque sociale et historique – de la fin des années 70 à nos jours, il rappelle ce qu'on ne peut ignorer et dénonce les actions menées en politique dont les répercussions se font encore sentir aujourd'hui.

Une lecture bouleversante.

Ce roman a remporté le prix France Bleu / Page des libraires 2022

Lien : https://aufildeslivresbloget..

Je remercie Babelio et les Editions Pocket pour ce roman de Christian Astolfi.

Dans le récit « de notre monde emporté », le narrateur, Narval (surnom que lui ont donné ses collègues) raconte son quotidien au coeur des Chantiers navals de la Seyne-sur-Mer. Il commence à y travailler au début des années 70 jusqu'à la fin des années 80, à la fermeture des chantiers et la liquidation de la société Normed (regroupant les chantiers navals de Dunkerque, la Seyne-sur-Mer et la Ciotat).

Narval nous parle de ses premiers jours, de la découverte de ce travail dur, physique, des gestes qu'il acquiert face aux machines, de cette communauté avec ses collègues, ses camarades, presque une famille. Chacun se voit attribué d'un surnom en fonction de ses qualités pour une tâche particulière ou encore pour un trait de caractère. Des surnoms qui soudent les uns aux autres, qui leur donnent également le sentiment d'appartenance à un groupe et leur confèrent une identité sociale. de ce métier difficile, dans l'antre de « la Machine », naissent des relations solides entre collègues, la passation du savoir, des techniques, leur attachement à leur métier, la satisfaction du travail accompli, l'entraide, une cohésion, des amitiés fortes, un groupe, une famille…

D'ailleurs, entrer dans les chantiers, c'est souvent une histoire familiale. le père de Narval, cet homme qu'il admire et respecte, a fait lui aussi partie des chantiers.

Mais les commandes commencent à diminuer, certains contrats de travail ne sont pas renouvelés… Et malgré la lutte ouvrière, les grèves, les chantiers finissent par fermer, en laissant plus d'un sur le carreau… et La Seyne-sur-Mer s'allonge à la longue liste des villes ouvrières qui baissent le rideau (Longwy, etc.), avec cette impression que direction, pouvoirs publics et même syndicats n'ont pas assez oeuvrés pour maintenir le travail de ces salariés, pour ne pas dire qu'ils les ont laissé tomber…

Et pour avoir pendant tant d'années travaillé, avoir été malmené physiquement, s'être usé, pour avoir tant donné à son travail, aux chantiers, il y a de quoi l'avoir mauvaise, il y a de quoi ressentir aigreur et abattement.

Alors que certains peinent encore à retrouver du travail, que d'autres n'ont plus la même implication pour leur nouvel emploi, un autre mal rôde et ronge, encore plus insidieux… l'amiante appelée par un de ses collègues ‘'la dame blanche''.

Lui et ses anciens collègues vont finir par apprendre que l'amiante -qu'ils respiraient toute la journée dans les chantiers- est mortelle et que les dirigeants le savaient, au moins dix ans avant la fermeture des chantiers navals… de quoi démolir encore, de quoi rager encore, de quoi mettre un gros coup au moral encore, de quoi faire naitre désillusion et amertume, colère et rancoeur… surtout à la vue des amis qui sont malades, s'amenuisent et meurent…

A travers Narval, l'auteur nous ouvre les portes sur le quotidien des chantiers navals. Dans ce roman social, il met en scène ces ouvriers, une classe sociale qui pendant des décennies a permis à l'hexagone de construire sa force industrielle… Industrie qui a fait les belles années de la France avant que le tertiaire ne la supplante et qu'on commence à oublier peu à peu ceux qui ont travaillé et qui travaillent encore dans ce secteur...

Durant la lecture de ce roman, j'ai pensé à d'autres récits mettant également en avant cet univers professionnel : « A la ligne », « l'établi », etc. ou encore au très bon documentaire « Nous, les ouvriers » passé récemment sur France2.

Né à Toulon en 1958 dans une famille ouvrière, Christian Astolfi, entre à 16 ans comme apprenti à l'Arsenal maritime de Toulon et deviendra ouvrier charpentier tôlier, avant d'entreprendre des études d'ergonomie qui le conduiront à analyser le monde du travail.

Parce que, notamment, il y a travaillé pendant des années, Astolfi sait raconter, créer l'ambiance, reproduire les gestes, faire entendre le bruit assourdissant dans la Machine, le coeur des Chantiers. Il sait parler aussi, avant tout, de ces hommes, ceux qui disaient « être des Chantiers ». Et rien que cela, une fois perdu, on peut comprendre que leur identité sociale est mise à mal.

Par un subtil mélange d'une narration pleine de pudeur, de mots justes qui percutent et de petites touches poétiques (lors de l'évocation de la relation amoureuse entre Narval et Louise ou encore par la référence à Neruda), Christian Astolfi réussit à marquer le lecteur.

Un récit que j'ai ressenti comme un double témoignage, à la fois celui du vécu de ces ouvriers, mais aussi celui de l'affection et l'admiration d'Astolfi pour ses camarades, ses frères…

[Et le combat de ses salariés se poursuit avec ses succès et ses revers … Extraits de journaux glanés sur internet, suite à cette lecture:

-Octobre 2023 « le tribunal administratif de Besançon a rejeté le jeudi 26 octobre dernier l'ensemble des requêtes déposées par d'anciens salariés du site d'Alstom à Belfort, qui demandaient réparation après avoir été exposés à de l'amiante jusqu'en 1985. Il s'agissait d'une ultime tentative des plaignants engagés depuis les années 90. »

-Avril 2021 : « La justice a condamné l'État à indemniser, pour le préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante, 32 ex-salariés des chantiers navals de la Normed à Dunkerque avant la première réglementation de 1977. » […] 150 autres salariés attendaient encore leur jugement à cette époque

« Dans l'un des jugements favorables datés du 28 avril, le tribunal administratif de Lille estime que l'État a commis une ‘'faute de nature à engager sa responsabilité'' en n'ayant pas pris de mesures, dans les années 1960, pour éviter ou limiter les dangers déjà connus liés à l'exposition à l'amiante.

Le juge reconnaît également que l'État a failli à son rôle de contrôle, après 1977 et jusqu'à la disparition de la société à la fin des années 1980, en n'envoyant pas l'inspection du travail s'assurer du respect de la réglementation, mais estime que cette absence ne peut être ‘'fautive qu'au terme d'un certain délai''.]

Dans le récit « de notre monde emporté », le narrateur, Narval (surnom que lui ont donné ses collègues) raconte son quotidien au coeur des Chantiers navals de la Seyne-sur-Mer. Il commence à y travailler au début des années 70 jusqu'à la fin des années 80, à la fermeture des chantiers et la liquidation de la société Normed (regroupant les chantiers navals de Dunkerque, la Seyne-sur-Mer et la Ciotat).

Narval nous parle de ses premiers jours, de la découverte de ce travail dur, physique, des gestes qu'il acquiert face aux machines, de cette communauté avec ses collègues, ses camarades, presque une famille. Chacun se voit attribué d'un surnom en fonction de ses qualités pour une tâche particulière ou encore pour un trait de caractère. Des surnoms qui soudent les uns aux autres, qui leur donnent également le sentiment d'appartenance à un groupe et leur confèrent une identité sociale. de ce métier difficile, dans l'antre de « la Machine », naissent des relations solides entre collègues, la passation du savoir, des techniques, leur attachement à leur métier, la satisfaction du travail accompli, l'entraide, une cohésion, des amitiés fortes, un groupe, une famille…

D'ailleurs, entrer dans les chantiers, c'est souvent une histoire familiale. le père de Narval, cet homme qu'il admire et respecte, a fait lui aussi partie des chantiers.

Mais les commandes commencent à diminuer, certains contrats de travail ne sont pas renouvelés… Et malgré la lutte ouvrière, les grèves, les chantiers finissent par fermer, en laissant plus d'un sur le carreau… et La Seyne-sur-Mer s'allonge à la longue liste des villes ouvrières qui baissent le rideau (Longwy, etc.), avec cette impression que direction, pouvoirs publics et même syndicats n'ont pas assez oeuvrés pour maintenir le travail de ces salariés, pour ne pas dire qu'ils les ont laissé tomber…

Et pour avoir pendant tant d'années travaillé, avoir été malmené physiquement, s'être usé, pour avoir tant donné à son travail, aux chantiers, il y a de quoi l'avoir mauvaise, il y a de quoi ressentir aigreur et abattement.

Alors que certains peinent encore à retrouver du travail, que d'autres n'ont plus la même implication pour leur nouvel emploi, un autre mal rôde et ronge, encore plus insidieux… l'amiante appelée par un de ses collègues ‘'la dame blanche''.

Lui et ses anciens collègues vont finir par apprendre que l'amiante -qu'ils respiraient toute la journée dans les chantiers- est mortelle et que les dirigeants le savaient, au moins dix ans avant la fermeture des chantiers navals… de quoi démolir encore, de quoi rager encore, de quoi mettre un gros coup au moral encore, de quoi faire naitre désillusion et amertume, colère et rancoeur… surtout à la vue des amis qui sont malades, s'amenuisent et meurent…

A travers Narval, l'auteur nous ouvre les portes sur le quotidien des chantiers navals. Dans ce roman social, il met en scène ces ouvriers, une classe sociale qui pendant des décennies a permis à l'hexagone de construire sa force industrielle… Industrie qui a fait les belles années de la France avant que le tertiaire ne la supplante et qu'on commence à oublier peu à peu ceux qui ont travaillé et qui travaillent encore dans ce secteur...

Durant la lecture de ce roman, j'ai pensé à d'autres récits mettant également en avant cet univers professionnel : « A la ligne », « l'établi », etc. ou encore au très bon documentaire « Nous, les ouvriers » passé récemment sur France2.

Né à Toulon en 1958 dans une famille ouvrière, Christian Astolfi, entre à 16 ans comme apprenti à l'Arsenal maritime de Toulon et deviendra ouvrier charpentier tôlier, avant d'entreprendre des études d'ergonomie qui le conduiront à analyser le monde du travail.

Parce que, notamment, il y a travaillé pendant des années, Astolfi sait raconter, créer l'ambiance, reproduire les gestes, faire entendre le bruit assourdissant dans la Machine, le coeur des Chantiers. Il sait parler aussi, avant tout, de ces hommes, ceux qui disaient « être des Chantiers ». Et rien que cela, une fois perdu, on peut comprendre que leur identité sociale est mise à mal.

Par un subtil mélange d'une narration pleine de pudeur, de mots justes qui percutent et de petites touches poétiques (lors de l'évocation de la relation amoureuse entre Narval et Louise ou encore par la référence à Neruda), Christian Astolfi réussit à marquer le lecteur.

Un récit que j'ai ressenti comme un double témoignage, à la fois celui du vécu de ces ouvriers, mais aussi celui de l'affection et l'admiration d'Astolfi pour ses camarades, ses frères…

[Et le combat de ses salariés se poursuit avec ses succès et ses revers … Extraits de journaux glanés sur internet, suite à cette lecture:

-Octobre 2023 « le tribunal administratif de Besançon a rejeté le jeudi 26 octobre dernier l'ensemble des requêtes déposées par d'anciens salariés du site d'Alstom à Belfort, qui demandaient réparation après avoir été exposés à de l'amiante jusqu'en 1985. Il s'agissait d'une ultime tentative des plaignants engagés depuis les années 90. »

-Avril 2021 : « La justice a condamné l'État à indemniser, pour le préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante, 32 ex-salariés des chantiers navals de la Normed à Dunkerque avant la première réglementation de 1977. » […] 150 autres salariés attendaient encore leur jugement à cette époque

« Dans l'un des jugements favorables datés du 28 avril, le tribunal administratif de Lille estime que l'État a commis une ‘'faute de nature à engager sa responsabilité'' en n'ayant pas pris de mesures, dans les années 1960, pour éviter ou limiter les dangers déjà connus liés à l'exposition à l'amiante.

Le juge reconnaît également que l'État a failli à son rôle de contrôle, après 1977 et jusqu'à la disparition de la société à la fin des années 1980, en n'envoyant pas l'inspection du travail s'assurer du respect de la réglementation, mais estime que cette absence ne peut être ‘'fautive qu'au terme d'un certain délai''.]

J'aime les romans qui racontent un pan oublié de l'histoire contemporaine. Qui se souvient des chantiers navals de la Seyne-sur-Mer ? Qui se rappelle des victimes de l'amiante ? Christian Astolfi.

Il nous embarque dans un récit fort et lucide, à la rencontre des hommes qui ont voué leur existence à la « machine », à la construction des géants des mers. Ils se surnomment Narval, Cochise, Filoche, Mangefer ou Barbe (très belles descriptions aux pages 13, 18 et 28). On partage leurs plus grandes espérances (l'arrivée de la gauche au pouvoir) et leurs plus sombres désillusions : la fermeture des chantiers (« J'avais finalement choisi de prendre la prime de départ (…) J'avais l'impression d'être un tueur à gages que l'on payait pour sa propre exécution »).

Ils sont pris de cours. Les uns soufflent le verre, les autres excellent dans la ferronnerie ou l'encadrement. Ils ont quitté leur travail d'équipe et leur confraternité pour des boulots d'artisans solitaires sans se douter qu'une ennemie, plus redoutable encore que le désoeuvrement, les attend au tournant de leur vie.

Filoche ne se rendait compte de rien. Il maniait l'amiante avec désinvolture (« le ramoneur a sa suie, le boulanger sa farine, moi j'ai le chrysotile qui me fait des pellicules »). Tout le monde savait, les pouvoirs publics, les syndicats, les scientifiques. Ils ont sacrifié quelques centaines d'ouvriers plutôt que de stopper la machine économique et d'engager la responsabilité de l'État. Il n'est pas mis en cause, il a pour alliés la lenteur de la justice et la mortalité accélérée des plaignants (« Nous n'avions pas de thérapie à mener. Sinon celle de ne pas oublier d'où nous venions »).

Un roman juste et poignant qui referme le chapitre de l'ère industrielle.

Bilan : 🌹🌹

Il nous embarque dans un récit fort et lucide, à la rencontre des hommes qui ont voué leur existence à la « machine », à la construction des géants des mers. Ils se surnomment Narval, Cochise, Filoche, Mangefer ou Barbe (très belles descriptions aux pages 13, 18 et 28). On partage leurs plus grandes espérances (l'arrivée de la gauche au pouvoir) et leurs plus sombres désillusions : la fermeture des chantiers (« J'avais finalement choisi de prendre la prime de départ (…) J'avais l'impression d'être un tueur à gages que l'on payait pour sa propre exécution »).

Ils sont pris de cours. Les uns soufflent le verre, les autres excellent dans la ferronnerie ou l'encadrement. Ils ont quitté leur travail d'équipe et leur confraternité pour des boulots d'artisans solitaires sans se douter qu'une ennemie, plus redoutable encore que le désoeuvrement, les attend au tournant de leur vie.

Filoche ne se rendait compte de rien. Il maniait l'amiante avec désinvolture (« le ramoneur a sa suie, le boulanger sa farine, moi j'ai le chrysotile qui me fait des pellicules »). Tout le monde savait, les pouvoirs publics, les syndicats, les scientifiques. Ils ont sacrifié quelques centaines d'ouvriers plutôt que de stopper la machine économique et d'engager la responsabilité de l'État. Il n'est pas mis en cause, il a pour alliés la lenteur de la justice et la mortalité accélérée des plaignants (« Nous n'avions pas de thérapie à mener. Sinon celle de ne pas oublier d'où nous venions »).

Un roman juste et poignant qui referme le chapitre de l'ère industrielle.

Bilan : 🌹🌹

critiques presse (3)

Un roman qui retrace les vies ouvrières passées sur les chantiers navals de La Seyne-sur-Mer, dans le Var.

Lire la critique sur le site : Liberation

Un ancien ouvrier des chantiers navals se souvient et s'interroge. Un beau roman vrai.

Lire la critique sur le site : LeFigaro

Ce roman rend hommage au monde ouvrier, à ceux qui ont fait la gloire des chantiers navals de la Seyne-sur-Mer jusqu’à ce que l’amiante abîme leurs corps épuisés.

Lire la critique sur le site : LaCroix

Citations et extraits (29)

Voir plus

Ajouter une citation

J’ai cinq ou six ans. Je suis juché sur un bollard, Fier comme Artaban, j’arrive presque à hauteur d’épaules de mon père. Le printemps touche à sa fin. Le soleil est au plus haut. Ses rayons tombent à pic sur la mer qui clapote. On ma mis un vêtement à col marin, affublé d’une lavallière qui bâille sur ma poitrine. Ma mère et ma sœur portent des robes à fleurs et des chapeaux de paille. Autour de nous, des milliers de personnes sont rassemblées, le pont levant, les terre-pleins et les quais envahis. Les Chantiers ont ouvert au public tôt le matin. La ville s’y est engouffrée en habits du dimanche dans une procession silencieuse, comme on entre à l’office. C’est un jour chômé. Un jour de kermesse. Mon père s’est mis sur son trente-et-un. Il a le visage bienheureux, le sourire marqué du premier communiant qu’il n’a jamais été. Tout à coup, une clameur monte. Comme celle d’une libération. Je me dresse sur la pointe des pieds, sautille désespérément sur place pour apercevoir un bout du spectacle. Devant moi, les grandes personnes font écran tels de hauts arbres cachant la lumière dans une futaie. Mon père avise mon désarroi du coin de l’œil. Il me soulève comme un ballot de plumes par les aisselles, et me hisse sur ses épaules. Me voila tout à coup vigie sur un grand mât. Je mets mes mains en visière à défaut de lunette grossissante. Au bout de la grande forme, une porte flottante s’ouvre. Un navire géant glisse telle une savonnette sur un plan incliné dans la darse. Avec son ventre proéminent, il me fait penser à ce grand cétacé pourchassé par le capitaine Achab dont ma sœur me lit les aventures, le soir avant de m’endormir. J’entends mon père annoncer sur un ton de fierté : Deux cent soixante mille mètres cubes. C’est le plus gros de sa génération. Son nom est tracé en grosses lettres dorées au-dessous de l’écubier, il s’échappe telle une fusée. Des remorqueurs l’entourent aussitôt à la manière de porteurs d’eau protégeant leur champion. De leurs pompes hydrauliques sortent des geysers pour saluer sa sortie. D’autres bateaux sont là, en deuxième rideau : voiliers, chaluts, pointus pour accompagner le monstre au bout de la darse. Partout flottent des drapeaux tricolores, retentissent des coups de piston, des fla de tambours, des chocs de cymbales, résonnent des flonflons à foison, fusent des acclamations. Je me mêle aux hourras et vivats d’une voix de crécelle. Je vois mon père dénouer sa cravate, et la faire tournoyer au bout de son bras, comme un vulgaire supporter. À mon tour, je défais ma lavallière et le copie du même geste spontané. Au bout d’un moment, il lève les Yeux vers moi, s’aperçoit de mon imitation, et éclate d’un rire qui entraîne à sa suite ma mère et ma sœur.

Je l’entends encore.

183/184

Je l’entends encore.

183/184

C'était un temps sans douleur ni chagrin. Un temps fanfare et musique, tintamarre et magique, féerie féerique. Je me doutais bien qu'il ne durerait pas éternellement, mais que ce temps tînt simplement à l'élection d'un homme, une rose à la main, ne cessait de me surprendre. Je m'en voulais, mais au fond de moi pointait ce scepticisme — je me gardais bien de l'afficher devant Louise — qui empêchait tout emballement. Louise, elle, y croyait dur comme fer. Les nationalisations, l'augmentation de dix pour cent du SMIC, la réduction du temps de travail hebdomadaire à trente-neuf heures, la cinquième semaine de congés payés, la retraite à soixante ans, l'abolition de la peine de mort, le remboursement de l'IVG, la libéralisation de l'audiovisuel. Elle énumérait les mesures du gouvernement Mauroy comme le refrain d'une chanson à succès. Je la regardais s'enthousiasmer. Je la trouvais toujours plus belle. Et c'est presque religieusement que je l'écoutais me tourner les pages d'un catalogue dans lequel il suffirait de puiser, à l'aveuglette, pour changer la vie. Je me gardais bien de susciter chez elle la moindre contrariété. J'avais trop peur de rayer le disque tout neuf de notre existence. Je me demandais juste si tout cela, ce qu'ils nous donnaient sans compter d'une main, ils n'allaient pas nous le reprendre plus tard de l'autre, dissimulée dans leur dos, s'agaçant de ce qu'elle voyait, comme une marionnette dans les coulisses piaffant d'impatience d'apparaître sur la scène.

Pages 49-50, Le Bruit du monde.

Pages 49-50, Le Bruit du monde.

Sept années s'étaient écoulées depuis la fermeture des Chantiers. Sept années au bout desquelles nos métiers, nos savoir-faire, nos expériences s'étaient dissous dans un plan de restructuration dont on n avait jamais rien su des résultats. Nos existences dispersées, pour eux, nous n'étions plus que des reclassés. Nul d'entre nous ne portait plus sa colère le long des quais, des voies ferrées ou des autoroutes, nos mots envolés, nos slogans rangés, nos banderoles roulées. Les Chantiers avaient mis la clé sous la porte. Nous n'en serions plus jamais. Nous étions devenus des nombres, des pourcentages sur des tableaux statistiques. Ils nous avaient réduits à des taux de réemploi, de chômage, de créations d'entreprise, de préretraites, nos curriculums répertoriés, analysés, suivis, nos visages agrafés, nos vies numérotées sur des dossiers cartonnés. Sur la crête de nos têtes épinglées on traçait des avenirs incertains. Les organismes les plus divers —ANPE, Unedic, Assedic — étaient restés au chevet de ceux d'entre nous qui boitaient encore professionnellement — les uns pris dans les doutes d'une conversion trop rapide, les autres dans les mailles d'un projet qui les dépassait. Nous avions fini par nous perdre dans cet océan de sigles. Beaucoup d'entre nous ne s'occupaient pas de qui était qui et qui faisait quoi, ballottés que nous étions au gré de nos histoires personnelles.

Pages 107-108, Le Bruit du monde.

Pages 107-108, Le Bruit du monde.

Il m'a fait penser à ces analystes qui étaient venus, un temps, aux Chantiers pour nous aider à évaluer la valeur de notre travail. Une méthode importée des États-Unis, qui avait germé au début des années 1980 dans la tête de la direction pour réduire les coûts, tout en améliorant la qualité. Ils arrivaient à quatre ou cinq, col blanc et veste kaki. Ils nous réunissaient par métier ou par atelier. On faisait cercle autour de grandes tables, et on discutait. Eux appelaient ça « verbaliser On racontait ce qu'on faisait tous les jours sans, paraît-il, nous en rendre compte. Ils disaient qu'on devait « conscientiser la tâche». Puis ils nous demandaient d'imaginer comment on pouvait améliorer l'effcacité et le rendement de notre travail. Ils noircissaient des tableaux papier, empilaient des mots, des sigles, des acronymes, les reliaient par des flèches ou des symboles. Puis ils ramassaient nos paroles dans des « boîtes à idées» qu'ils remettaient chaque semaine, tels des trésors de bon sens, à la direction. Qu'en faisait-elle ? Nous ne l'avons jamais su, ni n avons constaté le moindre changement dans l'organisation de notre travail. Cela avait duré quelques mois, puis on n'en avait plus entendu parler. Volatilisés, tels des extraterrestres venus un temps jouer les messies avant de retourner d'où ils arrivaient. Les Chantiers en avaient été quittes pour une dépense somptuaire de plusieurs centaines de milliers de francs, histoire de se donner l'illusion qu'il y avait encore quelque chose à sauver.

Pages 124-125, Le Bruit du monde.

Pages 124-125, Le Bruit du monde.

Dignité. Je me surprends à murmurer le mot. Me reviennent ceux de mon père, un dimanche, sur le port où nous allons en promenade. Il est entouré de camarades de travail que l'on vient de croiser. Ils évoquent un conflit social dont j'ai égaré l'origine dans ma mémoire. Je me tiens à côté de lui, silencieux. Je suis dans cette ferveur de l'adolescence qui s'autorise bien des prises de parole intempestives. Lui seul me plie à cette règle de ne parler — en sa présence — qu'à mon tour et à bon escient. La conversation traîne en longueur. J'en perds le fil et l'intérêt. Je regarde ailleurs, du côté des coques rutilantes et des voiles qui claquent. Tout à coup, une phrase que mon père vient de prononcer me sort de ma rêverie. La dignité, c'est la seule chose qu'on ne doit jamais leur céder. J'observe les visages de ses interlocuteurs. Ils ressemblent à ceux d'élèves que leur maître fascine. Quelque chose vibre en moi qui a l'accent de l'admiration. Un peu plus tard, mon père salue ses camarades, et nous reprenons notre marche. Me restent sa parole, le silence qui la grave.

Je pense à lui, là-bas, assis dans sa pièce sombre, à torturer ses mains comme de la pâte à modeler. Je sais que dans ce monde où il est entré, la disparition des Chantiers ne sera bientôt plus qu'une anecdote.

Pages 75-76, Le Bruit du monde.

Je pense à lui, là-bas, assis dans sa pièce sombre, à torturer ses mains comme de la pâte à modeler. Je sais que dans ce monde où il est entré, la disparition des Chantiers ne sera bientôt plus qu'une anecdote.

Pages 75-76, Le Bruit du monde.

Videos de Christian Astolfi (3)

Voir plusAjouter une vidéo

Rencontre avec l'écrivain Christian Astolfi, organisée par la librairie Préambule à Cassis.

Réalisation, Claude A. Alain P.

autres livres classés : chantiers navalsVoir plus

Les plus populaires : Littérature française

Voir plus

Les Dernières Actualités

Voir plus

Autres livres de Christian Astolfi (3)

Voir plus

Quiz

Voir plus

Quel froid !

Que signifie l'expression "jeter un froid" ?

Provoquer une situation désagréable de gêne où les personnes présentes ne savent pas comment réagir

Etre en désaccord ou avoir un conflit avec quelqu'un

Lancer des boules de neige sur quelqu'un

12 questions

764 lecteurs ont répondu

Thèmes :

culture générale

, littérature

, écrivain

, roman

, politiqueCréer un quiz sur ce livre764 lecteurs ont répondu