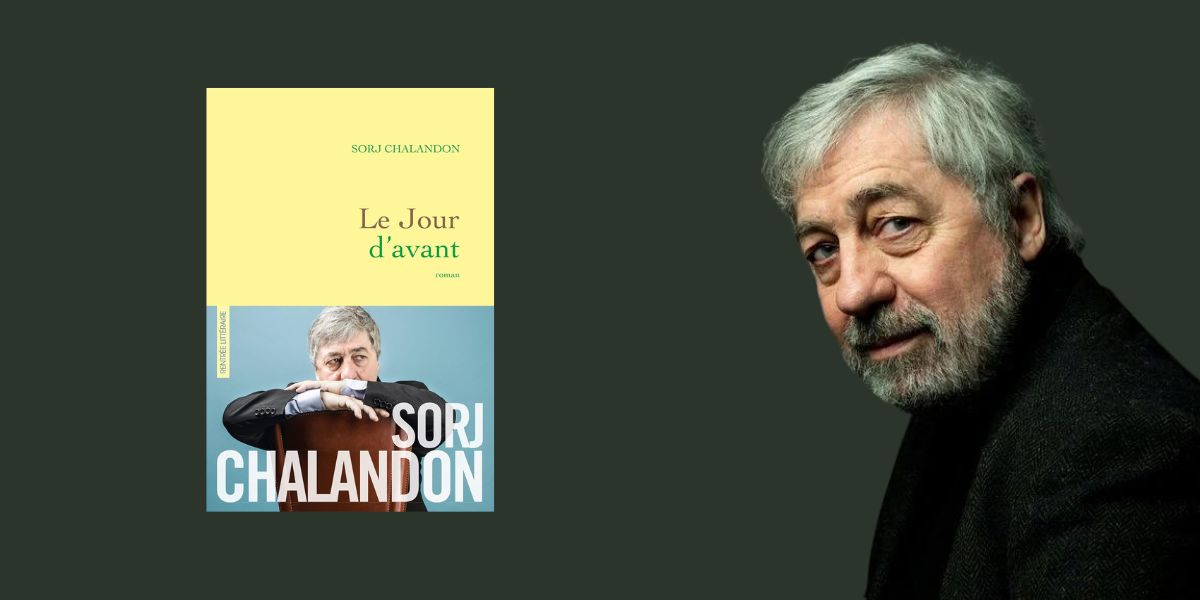

Dans le rétro : interview de Sorj Chalandon

Quelques questions à propos de Le Jour d'avant

Article publié en 2017 par Nicolas Hecht, mis à jour le 04/10/2023

La colère est parfois saine, nécessaire pour dire et se souvenir. Sorj Chalandon le prouve dans nombre de ses livres, qu'on le suive en Irlande (Mon traître et Retour à Killybegs), à Beyrouth (Le Quatrième Mur) ou encore dans les mines du Pas-de-Calais avec Le Jour d'avant, roman dont il est question dans cette interview réalisée en 2017. Toujours, les questions sociale et familiale restent au centre ; quoi de plus évident pour un écrivain qui s'est d'abord fait connaître dans les colonnes de Libération, où il a écrit durant trente-quatre ans ? Célébrés par les lecteurs autant que par la critique, ses livres ont la capacité d'émouvoir profondément et de révolter durablement. Sorj Chalandon était de retour en librairie lors de la rentrée littéraire 2023 avec L'Enragé (Grasset), cette fois centré sur l'évasion d'une colonie pénitentiaire de 56 enfants à Belle-Ile-en-Mer, en 1934. L'occasion pour nous de vous proposer de relire son interview sur Babelio.

Avec Le Jour d’avant, vous rendez hommage à un drame oublié de l’histoire sociale, celle des 42 ouvriers de la mine de Liévin décédés sous terre le 27 décembre 1974, à travers celle d’une fratrie brisée et du combat de Michel Flavent pour venger sa famille. Comment avez-vous abordé l’écriture de ce texte ?

Le 27 décembre 1974 – j’étais alors jeune dessinateur à Libération – cette catastrophe a incarné pour moi le pire de l’injustice. D’abord et avant tout parce que ces morts auraient pu être évitées. Ensuite parce que le mot « fatalité » est revenu en boucle – tant dans la bouche des politiques que dans les colonnes des journaux – nous expliquer pourquoi des mineurs mourraient à la mine. Ensuite parce que, depuis toujours dans l’imaginaire collectif, a été instillé le fait que le mineur mort est un homme qui s’était sacrifié. Cette fameuse « armée noire », partant au combat pour la France et mourant pour elle. Enfin, comme vous le dites dans votre question, parce que ce drame ne fut pas national et que son écho, sa mémoire, n’ont été inscrits que dans le Nord-Pas-de-Calais.

Cet ensemble de faits a constitué ma première colère d’homme. Je ne savais pas encore comment, mais il était important pour moi de contribuer d’une façon ou d’une autre à ce que les 42 oubliés de Liévin reviennent au grand jour.

Vous présentez la mine comme un monstre affamé qui dévore les hommes de l’intérieur, lentement mais sûrement. A votre avis, y a-t-il un équivalent de la mine aujourd’hui dans le monde ouvrier ?

Je n’ai pas d’avis. Je ne suis ni sociologue du travail, ni historien. Je vois simplement la caissière de magasin qui ne peut prendre sa pause alors que son ventre souffre. Je vois le guichetier insulté derrière son hygiaphone. Je vois les premiers métros parisiens, bondés de travailleurs étrangers que la France embauche à l’aube sans leur offrir de papiers en règle. Je vois les nettoyeurs de bureau, les passeuses de serpillières, les derniers ouvriers à la chaîne qui dorment dans le bus après le travail. Je vois les maçons sous la pluie, les couvreurs de toit dans le vent. Je vois les gamins en vélo pédalant dangereusement entre les voitures pour livrer des repas qu’ils ne pourront jamais s’offrir. Je vois les balayeurs de rues, les ravaleurs de quais, les ouvriers de nuit penchés sur les ballasts. Je vois les marins sous-payés. Je vois les grappes d’hommes, sur les trottoirs aux portes de Paris, qui attendent un boulot au noir sur les chantiers. Je vois les travailleurs, un lundi matin, qui apprennent à la grille de leur usine, qu’un patron voyou a déménagé leurs machines dans la nuit. Je vois les agriculteurs qui se pendent au faîte de leur grange. Je vois les petits commerces qui ferment. Les kiosquiers qui baissent les bras. Je vois les gamins, cravate trop large, trembler avant l’entretien d’embauche. Je vois les chômeurs de 55 ans. Les sans-emploi de 18. Je vois les inconnus, les invisibles, les sans-rien-du-tout que nous enjambons.

Je n’ai pas d’avis, je regarde et je vois.

Même si ça n’est pas son propos principal, votre livre évoque parfois indirectement la question écologique : le père de Michel est agriculteur et parle d’une « terre morte », alors que son fils Joseph va puiser dans des sous-sols de plus en plus pauvres. L’ouvrier apparaît ainsi comme un fusible de l’épuisement des ressources, y participant malgré lui…

Ce n’est effectivement pas son propos. Une terre morte veut dire une terre qui va être envahie par autre chose que ce que les bras du père y faisaient pousser. Il ne contribue pas à l’épuisement des ressources, il n’a simplement plus la force de résister aux céréaliers, à l’importation, à la division des terres. Quant à Joseph, il perce la veine à l’heure où le solaire n’existe pas. Où aucune éolienne ne tourne sur aucune colline. Le paysan creuse, le mineur creuse. On parle de vie, de survie. Et un jour, le monde – qui change, et c’est tant mieux – leur dit qu’il est désormais inutile de creuser davantage.

Dans la deuxième partie du livre, le narrateur et personnage principal Michel Flavent paraît complètement dépassé par son propre procès, qu’il avait d’une certaine manière tenté d’orchestrer. Pourquoi mettre autant à l’épreuve votre personnage, déjà largement victime de son histoire familiale ?

À l’image du Meursault de L'Étranger, j’ai souhaité que Michel soit comme absent de son procès. Je lui ai offert – cadeau empoisonné – l’attitude qui aurait été la mienne. Oui, il a souhaité ce procès. Oui, il est tombé dans la barbarie pour être contraint à la justice des hommes. Mais je me suis glissé dans sa peau. Le fait de n’avoir pas tué le vieux Dravelle est pour lui un soulagement. Il l’a recherché pendant quarante ans, puis côtoyé quelques semaines, puis respecté. Sa survie a été un soulagement immense pour Michel. Le plus beau jour de sa triste vie. Voilà Michel emprisonné, Dravelle vivant. « C’est un homme bien », lui avait dit Joseph, son frère. Cet homme bien est redevenu un mineur dans les yeux de Michel. Pas un porion, pas un contremaître, pas un salaud. Un mineur. Ayant échappé au pire : devenir un assassin, Michel se désintéresse de lui-même. La justice peut passer, elle ne le touche plus. Il n’est pas dépassé par son procès, il s’en est extrait. Le mal est fait, tout est dit. Comme j’aurais pu le faire et le vivre, Michel veut désormais qu’on le laisse tranquille, qu’on l’oublie, que plus rien de lui ne subsiste. Il lui faut demander pardon et retourner à son obscurité. Mais faisant cela, il marche droit vers la lumière.

Et moi, le protégeant, je lui offre sa victime et son avocate, pour assurer sa défense.

Obsèques des 42 mineurs de Liévin morts le 27 décembre 1974

Est-ce que votre démarche, celle de l’écrivain, n’est pas diamétralement opposée à celle de l’avocat général, qui dans son réquisitoire réduit l’affaire à un simple fait divers ? Et est-ce que dans ce plaidoyer, il ne juge pas aussi l’écrivain racontant une histoire, faisant du réel une fiction ?

Absolument. Cela a été peu lu comme ça, ou peu compris, mais le procès de Michel est aussi le procès de mes personnages précédents. Flavent n’est pas seul dans le box. A ses côtés, il y a Tyrone, traître irlandais. Il y a mon père de réalité et de fiction. Et il y a moi.

Lorsque l’avocat général tonne : « Mais de quel droit vous être vous attribué ce rôle de justicier ? », j’entends cet homme dire : « Et vous, Chalandon, qui vous a autorisé à parler ici de la mine ? En êtes-vous l’enfant ? » Non. « Avez-vous été élevé dans les corons ? » Non. « Avez-vous souffert du charbon dans votre chair ? La mine vous a-t-elle fait orphelin ? Avez-vous les poumons durcis par la silice ? » Trois fois non. J’ai écrit ce réquisitoire parce qu’il le fallait. Il fallait que Michel s’affronte à la réalité. Et il fallait que je réponde à la fiction.

À la lecture des cinquante premières pages, j’ai dû pleurer au moins trois fois tant le récit du parcours familial des Flavent est bouleversant. Souvent le livre est d’ailleurs très sombre. Malgré tout, vous finissez sur une note d’espoir, d’apaisement, après la colère et la vengeance. Pourquoi cette volonté ?

Parce que c’est mon état d’esprit. Je n’avais pas le droit de laisser Michel et son lecteur au fond de la mine. Je tenais à les ramener tous deux au jour. Je voulais cette lumière. J’y tenais depuis le premier mot écrit. C’est une faible lueur, mais elle existe.

Vous avez travaillé chez Libération pendant trente-quatre ans, et écrivez aujourd’hui pour Le Canard Enchaîné. Qu’est-ce que vous permet la littérature, que le journalisme ne peut vous offrir ?

Tout simplement, me réapproprier. Dire « je », laisser parler mes émotions. Tristesse, désarroi, colère. Je suis Michel dans Le Jour d'avant, Georges dans Le Quatrième Mur, Antoine dans Mon traître et Retour à Killybegs, Emile dans Profession du père, Marcel dans La Légende de nos pères, Jacques dans Le Petit Bonzi. J’ai offert à chacun de ces personnages des lambeaux de ce que je suis alors qu’un journaliste n’a pas le droit de se mettre en scène. En entrant dans les camps martyrisés de Sabra et Chatila, en septembre 1982, je pleurais. Ces larmes n’ont pas été écrites dans Libération et c’est normal. Mon travail de journaliste était de recueillir les larmes des enfants, des femmes, des vieillards palestiniens. Mais ma tristesse à moi, j’en fais quoi ? Je la donne à Georges. J’en fais un metteur en scène de théâtre, je lui demande d’entrer à son tour dans les camps de Beyrouth et je le supplie de pleurer pour moi.

Quelques questions à propos de vos lectures

Quel est le livre qui vous a donné envie d’écrire ?

L'Enfant et L'Insurgé, de Jules Vallès.

Quel est l’auteur qui vous a donné envie d’arrêter d’écrire (par ses qualités exceptionnelles...) ?

Aucun. Les qualités exceptionnelles d’un écrivain sont une incitation à progresser.

Quelle est votre première grande découverte littéraire ?

Jeune homme ? Probablement La Nausée de Jean-Paul Sartre.

Quel est le livre que vous avez relu le plus souvent ?

Les Coeurs purs de Joseph Kessel.

Quel est le livre que vous avez honte de ne pas avoir lu ?

Je regrette n’avoir jamais ouvert La Princesse de Clèves, acheté précipitamment après les moqueries de Nicolas Sarkozy. J’ai même porté le badge « Je lis La Princesse de Clèves » lors du Salon du livre de Paris en 2009. Mais, pour l’instant, Mademoiselle de Chartres sommeille toujours dans ma bibliothèque.

Quelle est la perle méconnue que vous souhaiteriez faire découvrir à nos lecteurs ?

A vous et à la vie : Lettres de fusillés du Mont-Valérien (1940-1944), édité par Tallandier et le Ministère de la Défense. Au hasard : « … Tu leur diras que nous avons été courageux jusqu’à la dernière minute », signé Antoine Thomas, assassiné à 26 ans, le 21 novembre 1942. Ces derniers mots d’hommes libres nous permettent aujourd’hui de vivre et de faire de la littérature.

Quel est le classique de la littérature dont vous trouvez la réputation surfaite ?

Je n’ai pas cette arrogance.

Avez-vous une citation fétiche issue de la littérature ?

Dans un numéro spécial, Libération avait demandé à des dizaines d’auteurs :

« Pourquoi écrivez-vous ? » Et tous ont planché sur des phrases et des pages. Sauf Samuel Beckett. Sa réponse a été publiée en caractères immenses : « Bon qu’à ça. » Une merveille.

Et en ce moment que lisez-vous ?

L'Insoumise de la porte de Flandre, de Fouad Laroui (Julliard). L’histoire de Fatima, habitante de Molenbeek, à Bruxelles, voilée par les uns, dévoilée dans sa tête, dans son cœur, dans son corps.

Découvrez Le Jour d'avant de Sorj Chalandon aux éditions Grasset (repris en poche au Livre de Poche)