Nationalité : France

Né(e) à : Paris , le 20/04/1898

Mort(e) à : Paris , le 13/07/1945

Ajouter des informations

Né(e) à : Paris , le 20/04/1898

Mort(e) à : Paris , le 13/07/1945

Biographie :

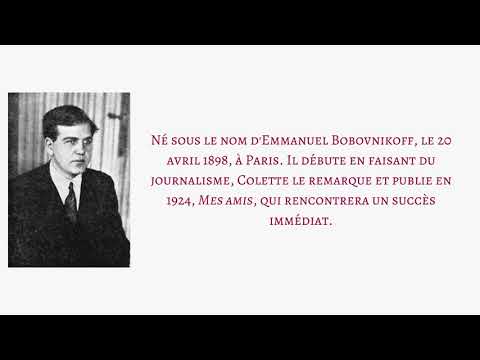

Emmanuel Bove, né Emmanuel Bobovnikoff, d'un père russe et d'une mère luxembourgeoise, est un écrivain français.

À 14 ans, il décide de devenir romancier. Il suit sa scolarité à l'Ecole Alsacienne jusqu'en 1910. Il poursuit ensuite ses études au lycée Calvin de Genève. À cette période son père vit, sans avoir quitté sa mère, avec une anglaise Emily Overweg qui sera une rencontre déterminante pour son écriture. En 1915, il est envoyé en pension en Angleterre où il finit sa scolarité. En 1916, il revient à Paris où, il y vit dans une situation précaire.

En 1921, il épouse Suzanne Vallois et s'installe dans la banlieue de Vienne. C'est en Autriche qui qu'il commence ses premiers livres, beaucoup de romans populaires publiés sous le pseudonyme de Jean Vallois. En 1922, il revient à Paris et vit seul.

En 1923, sa femme le rejoint à Paris. La même année, il fait ses débuts dans le journalisme. En 1923, Colette remarque une de ses nouvelles et lui propose de le publier, il lui apporte alors Mes Amis dont la publication en 1924 sera un succès. En 1928, il rencontre Louise Ottensooser qui l'introduit dans les milieux artistiques. La même année il gagne le Prix Figuière.

Durant la période qui suivit, il publie régulièrement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. De mars 1940 à juillet, il est mobilisé comme travailleur. Souhaitant rejoindre Londres, il refuse toute publication durant la période d'occupation. En 1942, il parvient à rejoindre Alger où il écrira ses trois derniers romans : le Piège, Départ dans la nuit et Non-lieu. Ces dernières œuvres décrivent le milieu trouble de la collaboration et les incertitudes de l'époque. Il en publia deux : le Piège et Départ dans la nuit en 1945.

De santé fragile, très affaibli par une maladie infectieuse contractée durant son exil algérien, Emmanuel Bove meurt le 13 juillet 1945 à l'âge de 47 ans de cachexie et défaillance cardiaque.

+ Voir plusEmmanuel Bove, né Emmanuel Bobovnikoff, d'un père russe et d'une mère luxembourgeoise, est un écrivain français.

À 14 ans, il décide de devenir romancier. Il suit sa scolarité à l'Ecole Alsacienne jusqu'en 1910. Il poursuit ensuite ses études au lycée Calvin de Genève. À cette période son père vit, sans avoir quitté sa mère, avec une anglaise Emily Overweg qui sera une rencontre déterminante pour son écriture. En 1915, il est envoyé en pension en Angleterre où il finit sa scolarité. En 1916, il revient à Paris où, il y vit dans une situation précaire.

En 1921, il épouse Suzanne Vallois et s'installe dans la banlieue de Vienne. C'est en Autriche qui qu'il commence ses premiers livres, beaucoup de romans populaires publiés sous le pseudonyme de Jean Vallois. En 1922, il revient à Paris et vit seul.

En 1923, sa femme le rejoint à Paris. La même année, il fait ses débuts dans le journalisme. En 1923, Colette remarque une de ses nouvelles et lui propose de le publier, il lui apporte alors Mes Amis dont la publication en 1924 sera un succès. En 1928, il rencontre Louise Ottensooser qui l'introduit dans les milieux artistiques. La même année il gagne le Prix Figuière.

Durant la période qui suivit, il publie régulièrement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. De mars 1940 à juillet, il est mobilisé comme travailleur. Souhaitant rejoindre Londres, il refuse toute publication durant la période d'occupation. En 1942, il parvient à rejoindre Alger où il écrira ses trois derniers romans : le Piège, Départ dans la nuit et Non-lieu. Ces dernières œuvres décrivent le milieu trouble de la collaboration et les incertitudes de l'époque. Il en publia deux : le Piège et Départ dans la nuit en 1945.

De santé fragile, très affaibli par une maladie infectieuse contractée durant son exil algérien, Emmanuel Bove meurt le 13 juillet 1945 à l'âge de 47 ans de cachexie et défaillance cardiaque.

Ajouter des informations

étiquettes

Videos et interviews (6)

Voir plusAjouter une vidéo

Courte vidéo autour de l'auteur de Mes amis, Emmanuel Bove, un pilier de L'Arbre vengeur.

Podcasts (1)

Citations et extraits (254)

Voir plus

Ajouter une citation

Pour un peu d’affection, je partagerais ce que je possède : l’argent de ma pension, mon lit. Je serais si délicat avec la personne qui me témoignerait de l’amitié. Jamais je ne la contrarierais. Tous ses désirs seraient les miens. Comme un chien, je la suivrais partout. Elle n’aurait qu’à dire une plaisanterie, je rirais ; on l’attristerait, je pleurerais.

Quand le luxe me fait envie, je vais me promener autour de la Madeleine. C’est un quartier riche. Les rues sentent le pavé de bois et le tuyau d’échappement. Le tourbillon qui suit les autobus et les taxis me soufflette la face et les mains. Devant les cafés, les cris que je perçois une seconde semblent sortir d’un porte-voix qui tourne. Je contemple les automobiles arrêtées. Les femmes parfument l’air derrière elles. Je ne traverse les boulevards que lorsqu’un agent interrompt la circulation.

Il fut un temps où les collégiens, les commis voyageurs, les gendarmes, les étrangers comparaient tous les villages incommodes et malpropres à Bécon. C’était le temps où les grandes personnes savaient, elles aussi, combien de millions d’habitants avaient les capitales et la Russie ; le temps paisible où les statistiques allaient en montant, où l’on s’intéressait à la façon dont chaque peuple exécutait ses condamnés à mort, où la géographie avait pris une importance telle que, dans les atlas, chaque pays avait une carte différente pour ses villes, pour ses cours d’eau, pour ses montagnes, pour ses produits, pour ses races, pour ses départements, où seul l’almanach suisse Pestalozzi citait avec exactitude la progression des exportations, le chiffre de la population de son pays fier de l’altitude de ses montagnes et confiant à la pensée qu’elles seraient toujours les plus hautes d’Europe. Les enfants s’imaginaient qu’un jour les campagnes n’existeraient plus à cause de l’extension des villes.

J’avais un mal de tête violent. Je songeai à ma vie triste, sans amis, sans argent. Je ne demandais qu’à aimer, qu’à être comme tout le monde. Ce n’était pourtant pas grand-chose.

Puis, subitement, j’éclatais en sanglots.

Bientôt, je m’aperçus que je me forçais à pleurer.

Je me levai. Les larmes séchèrent sur mes joues.

J’eus la sensation désagréable qu’on éprouve quand on s’est lavé la figure et qu’on ne se l’est pas essuyée.

Puis, subitement, j’éclatais en sanglots.

Bientôt, je m’aperçus que je me forçais à pleurer.

Je me levai. Les larmes séchèrent sur mes joues.

J’eus la sensation désagréable qu’on éprouve quand on s’est lavé la figure et qu’on ne se l’est pas essuyée.

Un homme comme moi, qui ne travaille pas, qui ne veut pas travailler, sera toujours détesté.

J’étais dans cette maison d’ouvrier, le fou, qu’au fond, tous auraient voulu être. J’étais celui qui se privait de viande, de cinéma, de laine, pour être libre. J’étais celui qui, sans le vouloir, rappelait chaque jour aux gens leur condition misérable.

J’étais dans cette maison d’ouvrier, le fou, qu’au fond, tous auraient voulu être. J’étais celui qui se privait de viande, de cinéma, de laine, pour être libre. J’étais celui qui, sans le vouloir, rappelait chaque jour aux gens leur condition misérable.

Je m’assois sur une chaise –une chaise de jardin qui se plie- et je pense à l’avenir.

Je veux croire qu’un jour je serai heureux, qu’un jour quelqu’un m’aimera.

Mais il y a déjà si longtemps que je compte sur l’avenir !

Je veux croire qu’un jour je serai heureux, qu’un jour quelqu’un m’aimera.

Mais il y a déjà si longtemps que je compte sur l’avenir !

Ah ! La solitude, quelle belle et triste chose ! Qu'elle est belle quand nous l'a choisissons! Qu'elle est triste quand elle nous est imposée depuis des années ! Certains hommes forts ne sont pas seuls dans la solitude, mais moi, qui suis faible, je suis seul quand je n'ai point d'amis.

J’aime les mots « espérer » et « avenir » dans le silence de mon cerveau, mais dès que je les prononce, il me semble qu’ils perdent leur sens.

Pendant quelques mois, il attendit il n'aurait su dire quoi.

Il traversait une période amère.

Il voyait le peu d'argent qu'il possédait diminuer. Il avait l'impression qu'il n'en gagnerait plus jamais, qu'il était tenu à l'écart de l'essor général.

L'échec de sa vie lui paraissait De plus en plus évident. Il était accablé de regrets.

A mille détails, il s'apercevait qu'il y avait de moins en moins de rapport entre l'homme qu'il était et celui qu'il avait voulu être.

Il recherchait ce qu'il méprisait ou négligeait jadis. Certains petits événements quotidiens prenaient à ses yeux une importance énorme. La plus petite contradiction le mettait en colère.

Il ne pouvait plus faire une connaissance nouvelle sans songer d'avance à tous les ennuis que celle-ci allait lui causer.

Un beau jour, il éprouva le besoin de se secouer, de sortir de cet état lamentable.

Il lui fallait un changement, un endroit où il pu se reposer, ne plus s'occuper de rien. L'idée lui vint d'aller habituer quelques temps chez sa sœur. Il se présenta un matin chez elle, comme à son habitude, sans prévenir, comme s'il l'avait quittée la veille.

Il traversait une période amère.

Il voyait le peu d'argent qu'il possédait diminuer. Il avait l'impression qu'il n'en gagnerait plus jamais, qu'il était tenu à l'écart de l'essor général.

L'échec de sa vie lui paraissait De plus en plus évident. Il était accablé de regrets.

A mille détails, il s'apercevait qu'il y avait de moins en moins de rapport entre l'homme qu'il était et celui qu'il avait voulu être.

Il recherchait ce qu'il méprisait ou négligeait jadis. Certains petits événements quotidiens prenaient à ses yeux une importance énorme. La plus petite contradiction le mettait en colère.

Il ne pouvait plus faire une connaissance nouvelle sans songer d'avance à tous les ennuis que celle-ci allait lui causer.

Un beau jour, il éprouva le besoin de se secouer, de sortir de cet état lamentable.

Il lui fallait un changement, un endroit où il pu se reposer, ne plus s'occuper de rien. L'idée lui vint d'aller habituer quelques temps chez sa sœur. Il se présenta un matin chez elle, comme à son habitude, sans prévenir, comme s'il l'avait quittée la veille.

Sans doute pour ne pas avoir l’air de remarquer le silence qui devenait plus gênant à mesure que le temps s’écoulait, Billard cherchait un écrou dans une boîte à outils et sa maîtresse essuyait l’intérieur de quelques tasses, avec le pouce. Quant à moi, je voulais parler, mais tout ce que je trouvais dénotait trop l’intention de mettre fin à une situation ridicule.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Emmanuel Bove

Lecteurs de Emmanuel Bove (769)Voir plus

Quiz

Voir plus

Tonton Tata, Papa Maman, Cousin Cousine, frères et soeurs

Régis Franc est connu pour sa BD sociale ..........?............. je sais ça vole pas haut

Tonton Marcel

Tata Marcelle

10 questions

4 lecteurs ont répondu

Créer un quiz sur cet auteur4 lecteurs ont répondu