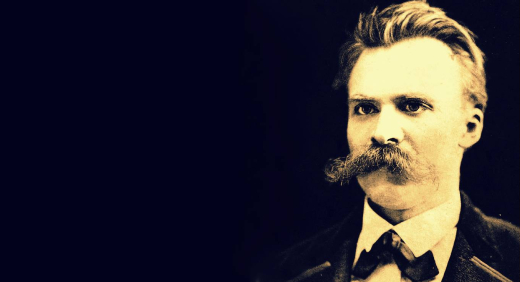

Citations de Friedrich Nietzsche (3502)

Billets de la folie, janvier 1889

Turin, 1er janvier 1889.

Dédicace des Dithyrambes de Dionysos à Catulle Mendès

Turin

Le 1er janvier 1889

C’est pour faire un bien infini à l’humanité que je lui offre mes dithyrambes.

Je les remets entre les mains du poète d’Isoline, le plus grand et le premier satyre vivant aujourd’hui ― et pas seulement aujourd’hui…

Dionysos

Turin, 1er janvier 1889.

Dédicace des Dithyrambes de Dionysos à Catulle Mendès

Turin

Le 1er janvier 1889

C’est pour faire un bien infini à l’humanité que je lui offre mes dithyrambes.

Je les remets entre les mains du poète d’Isoline, le plus grand et le premier satyre vivant aujourd’hui ― et pas seulement aujourd’hui…

Dionysos

ÉPILOGUE

— Retirons-nous enfin, pour reprendre haleine pendant un instant, de ce monde étroit auquel toute recherche sur la valeur des personnes condamne l’esprit. Un philosophe éprouve le besoin de se laver les mains, après s’être occupé si longtemps du « cas Wagner ». — Je vais donner ici ma notion du moderne. — Chaque époque trouve dans la mesure de sa force un étalon qui détermine les vertus qui lui sont permises et les vertus qui lui sont défendues. Ou bien elle a les vertus de la vie ascendante : alors elle résiste depuis ses racines les plus profondes aux vertus de la vie descendante. Ou bien elle se manifeste elle-même par une vie descendante, et alors elle a aussi besoin des vertus de la Décadence, alors elle hait tout ce qui ne se justifie que par la plénitude et la surabondance de forces. L’esthétique est liée d’une manière indissoluble à ces prémisses biologiques : il y a une esthétique de décadence, il y a une esthétique classique, — le « beau en soi » est une chimère, comme l’idéalisme tout entier. — Dans la sphère plus étroite de ce que l’on appelle les valeurs morales on ne saurait trouver un antagonisme plus fort qu’entre la morale des Maîtres et la morale des évaluations chrétiennes : cette dernière a grandi sur un terrain absolument morbide (— les Évangiles nous présentent exactement les mêmes types physiologiques que dépeignent les romans de Dostoïewski) ; la morale des Maîtres au contraire (« romaine », « païenne », « classique », « Renaissance ») est le symbole de la constitution parfaite, de la vie ascendante, de la volonté de puissance comme principe de vie. La morale de maître est affirmative aussi instinctivement que la morale chrétienne est négative (— « Dieu », l’« Au-delà », l’« Abnégation », autant de négations). L’une communique sa plénitude aux choses — elle transfigure, elle embellit, elle rationalise le monde —, l’autre appauvrit, appâlit, enlaidit la valeur des choses, elle nie le monde. Le « monde » est un terme d’insulte chrétien. — Ces antithèses dans l’optique des valeurs sont toutes deux nécessaires : ce sont des façons de voir dont on n’approche pas avec des arguments et des réfutations. On ne réfute pas le christianisme, on ne réfute pas une maladie des yeux. Avoir combattu le pessimisme comme une philosophie, ce fut le comble de l’idiotie savante. Les notions d’« erreur » et de « vérité » n’ont, à ce qu’il me semble, aucun sens en optique. — La seule chose que l’on ait à combattre, c’est l’hypocrisie, la mauvaise foi instinctive, qui refuse d’accepter ces antithèses en tant qu’antithèses : comme c’était par exemple la volonté de Wagner qui, en matière de semblables hypocrisies, atteignait une vraie maîtrise. Jeter un regard furtif sur la morale de Maîtres, la morale noble (— la Saga islandaise en est presque le document le plus important —) et, en même temps, avoir à la bouche la doctrine contraire, celle de l’ « évangile des humbles », du besoin de rédemption !… J’admire, soit dit en passant, la modestie des chrétiens qui vont à Bayreuth. Moi-même je ne supporterais pas certaines paroles dans la bouche d’un Wagner. Il y a des idées qui n’ont rien à voir avec Bayreuth… Comment ? un christianisme apprêté pour des wagnériennes, peut-être par des wagnériennes — car, sur ses vieux jours, Wagner fut tout à fait feminini generis ? — Encore une fois, les chrétiens d’aujourd’hui me paraissent trop modestes… Si Wagner fut un Christ, eh bien ! alors Liszt fut peut-être un père de l’Église ! — Le besoin de rédemption, la quintescence de tous les besoins chrétiens, n’a rien à faire avec de pareils paillasses : ce besoin est la plus loyale expression de la décadence, la plus sincère et la plus douloureuse affirmation en des symboles et des pratiques sublimes. Le chrétien veut se débarrasser de lui-même. Le moi est toujours haïssable. — La morale noble, au contraire, la morale de Maîtres, a ses racines dans une triomphante affirmation de soi, — c’est une affirmation de la vie par elle-même, une glorification de la vie par elle-même, elle a également besoin de symboles et de pratiques sublimes, mais seulement « parce que son cœur déborde ». Toute la beauté de l’art, tout le grand art émane de cette morale : leur essence commune est la reconnaissance. D’autre part on ne peut lui dénier une aversion instinctive contre les décadents, un mépris, une horreur même pour leur symbolisme : ce sentiment leur sert presque de démonstration. Le Romain noble considérait le christianisme comme une fœda superstitio : je rappelle ici le sentiment que le dernier Allemand de goût distingué, que Goethe éprouvait pour la croix. On cherche en vain des contrastes plus précieux, plus nécessaires… » [8]

— Mais une duplicité comme celle des gens de Bayreuth n’est plus une exception aujourd’hui. Nous connaissons tous l’idée peu esthétique du hobereau chrétien. Cette innocence dans la contradiction, cette « conscience tranquille » dans le mensonge est moderne par excellence, elle devient presque la définition de la modernité. L’homme moderne représente, au point de vue biologique, une contradiction des valeurs, il est assis entre deux chaises, il dit tout d’une haleine oui et non. Quoi d’étonnant si, justement de nos jours, la duplicité est devenue chair et même génie ? Si Wagner a vécu « parmi nous » ? Ce n’est pas sans raison que j’ai appelé Wagner le Cagliostro de la Modernité… Mais nous tous, sans le savoir, sans le vouloir, nous avons dans le corps des valeurs, des mots, des formules, des morales d’origine opposée, — nous sommes, physiologiquement parlant, faux, pleins de contradictions… Un diagnostic de l’âme moderne — par où commencerait-il ? Par une incision résolue dans cette agglomération d’instincts contradictoires, par une extirpation de ses valeurs opposées, par une vivisection opérée sur son cas le plus instructif. — Le cas Wagner est pour les philosophes un coup de fortune, cet écrit est inspiré, on l’entend bien, par la reconnaissance.

— Retirons-nous enfin, pour reprendre haleine pendant un instant, de ce monde étroit auquel toute recherche sur la valeur des personnes condamne l’esprit. Un philosophe éprouve le besoin de se laver les mains, après s’être occupé si longtemps du « cas Wagner ». — Je vais donner ici ma notion du moderne. — Chaque époque trouve dans la mesure de sa force un étalon qui détermine les vertus qui lui sont permises et les vertus qui lui sont défendues. Ou bien elle a les vertus de la vie ascendante : alors elle résiste depuis ses racines les plus profondes aux vertus de la vie descendante. Ou bien elle se manifeste elle-même par une vie descendante, et alors elle a aussi besoin des vertus de la Décadence, alors elle hait tout ce qui ne se justifie que par la plénitude et la surabondance de forces. L’esthétique est liée d’une manière indissoluble à ces prémisses biologiques : il y a une esthétique de décadence, il y a une esthétique classique, — le « beau en soi » est une chimère, comme l’idéalisme tout entier. — Dans la sphère plus étroite de ce que l’on appelle les valeurs morales on ne saurait trouver un antagonisme plus fort qu’entre la morale des Maîtres et la morale des évaluations chrétiennes : cette dernière a grandi sur un terrain absolument morbide (— les Évangiles nous présentent exactement les mêmes types physiologiques que dépeignent les romans de Dostoïewski) ; la morale des Maîtres au contraire (« romaine », « païenne », « classique », « Renaissance ») est le symbole de la constitution parfaite, de la vie ascendante, de la volonté de puissance comme principe de vie. La morale de maître est affirmative aussi instinctivement que la morale chrétienne est négative (— « Dieu », l’« Au-delà », l’« Abnégation », autant de négations). L’une communique sa plénitude aux choses — elle transfigure, elle embellit, elle rationalise le monde —, l’autre appauvrit, appâlit, enlaidit la valeur des choses, elle nie le monde. Le « monde » est un terme d’insulte chrétien. — Ces antithèses dans l’optique des valeurs sont toutes deux nécessaires : ce sont des façons de voir dont on n’approche pas avec des arguments et des réfutations. On ne réfute pas le christianisme, on ne réfute pas une maladie des yeux. Avoir combattu le pessimisme comme une philosophie, ce fut le comble de l’idiotie savante. Les notions d’« erreur » et de « vérité » n’ont, à ce qu’il me semble, aucun sens en optique. — La seule chose que l’on ait à combattre, c’est l’hypocrisie, la mauvaise foi instinctive, qui refuse d’accepter ces antithèses en tant qu’antithèses : comme c’était par exemple la volonté de Wagner qui, en matière de semblables hypocrisies, atteignait une vraie maîtrise. Jeter un regard furtif sur la morale de Maîtres, la morale noble (— la Saga islandaise en est presque le document le plus important —) et, en même temps, avoir à la bouche la doctrine contraire, celle de l’ « évangile des humbles », du besoin de rédemption !… J’admire, soit dit en passant, la modestie des chrétiens qui vont à Bayreuth. Moi-même je ne supporterais pas certaines paroles dans la bouche d’un Wagner. Il y a des idées qui n’ont rien à voir avec Bayreuth… Comment ? un christianisme apprêté pour des wagnériennes, peut-être par des wagnériennes — car, sur ses vieux jours, Wagner fut tout à fait feminini generis ? — Encore une fois, les chrétiens d’aujourd’hui me paraissent trop modestes… Si Wagner fut un Christ, eh bien ! alors Liszt fut peut-être un père de l’Église ! — Le besoin de rédemption, la quintescence de tous les besoins chrétiens, n’a rien à faire avec de pareils paillasses : ce besoin est la plus loyale expression de la décadence, la plus sincère et la plus douloureuse affirmation en des symboles et des pratiques sublimes. Le chrétien veut se débarrasser de lui-même. Le moi est toujours haïssable. — La morale noble, au contraire, la morale de Maîtres, a ses racines dans une triomphante affirmation de soi, — c’est une affirmation de la vie par elle-même, une glorification de la vie par elle-même, elle a également besoin de symboles et de pratiques sublimes, mais seulement « parce que son cœur déborde ». Toute la beauté de l’art, tout le grand art émane de cette morale : leur essence commune est la reconnaissance. D’autre part on ne peut lui dénier une aversion instinctive contre les décadents, un mépris, une horreur même pour leur symbolisme : ce sentiment leur sert presque de démonstration. Le Romain noble considérait le christianisme comme une fœda superstitio : je rappelle ici le sentiment que le dernier Allemand de goût distingué, que Goethe éprouvait pour la croix. On cherche en vain des contrastes plus précieux, plus nécessaires… » [8]

— Mais une duplicité comme celle des gens de Bayreuth n’est plus une exception aujourd’hui. Nous connaissons tous l’idée peu esthétique du hobereau chrétien. Cette innocence dans la contradiction, cette « conscience tranquille » dans le mensonge est moderne par excellence, elle devient presque la définition de la modernité. L’homme moderne représente, au point de vue biologique, une contradiction des valeurs, il est assis entre deux chaises, il dit tout d’une haleine oui et non. Quoi d’étonnant si, justement de nos jours, la duplicité est devenue chair et même génie ? Si Wagner a vécu « parmi nous » ? Ce n’est pas sans raison que j’ai appelé Wagner le Cagliostro de la Modernité… Mais nous tous, sans le savoir, sans le vouloir, nous avons dans le corps des valeurs, des mots, des formules, des morales d’origine opposée, — nous sommes, physiologiquement parlant, faux, pleins de contradictions… Un diagnostic de l’âme moderne — par où commencerait-il ? Par une incision résolue dans cette agglomération d’instincts contradictoires, par une extirpation de ses valeurs opposées, par une vivisection opérée sur son cas le plus instructif. — Le cas Wagner est pour les philosophes un coup de fortune, cet écrit est inspiré, on l’entend bien, par la reconnaissance.

3.

Vous voyez déjà combien cette musique me rend meilleur ? — Il faut méditerraniser la musique : j’ai des raisons pour énoncer cette formule (Par delà le Bien et le Mal, aph. 256). Le retour à la nature, à la santé, à la gaieté, à la jeunesse, à la vertu ! — Et cependant j’étais l’un des wagnériens les plus corrompus… J’étais capable de prendre Wagner au sérieux… Ah ! le vieux magicien nous en a-t-il assez fait accroire ! La première chose que nous offre son art c’est un verre grossissant : on regarde au travers, on ne se fie plus à ses yeux. — Tout devient grand, Wagner lui-même devient un grand homme… Quel prudent serpent à sonnettes ! Toute sa vie il a agité la sonnette avec les mots de « résignation », de « loyauté », de « pureté », il s’est retiré du monde corrompu avec une louange à la chasteté ! — Et nous l’avons cru…

— Mais vous ne m’entendez pas ? Vous préférez encore le problème de Wagner à celui de Bizet ? Moi non plus, je ne l’estime pas au-dessous de sa valeur, il a son charme. Le problème de la rédemption est même un problème très vénérable. Rien n’a fait faire à Wagner de réflexion plus profonde que la rédemption : l’opéra de Wagner, c’est l’opéra de la rédemption. Il y a toujours chez lui quelqu’un qui veut être sauvé : tantôt un homme, tantôt une femme — c’est là son problème. Et avec quelle richesse il varie ce leitmotiv ! Cruelles échappées rares et profondes ! Qui donc nous l’apprendrait, si ce n’est Wagner, que l’innocence sauve avec prédilection des pécheurs intéressants ? (C’est le cas du Tannhäuser.) Ou bien que le Juif errant lui-même trouve son salut, devient casanier lorsqu’il se marie ? (C’est le cas du Vaisseau fantôme.) Ou bien qu’une vieille femme corrompue préfère être sauvée par de chastes jeunes gens ? (C’est le cas de Kundry dans Parsifal. ) Ou bien encore que de jeunes hystériques aiment à être sauvées par leur médecin ? (C’est le cas de Lohengrin.) Ou bien que de belles jeunes filles sont sauvées plus volontiers par un chevalier, qui est wagnérien ? (C’est le cas des Maîtres Chanteurs.) Ou encore que des femmes mariées, elles aussi, ont recours au chevalier ? (C’est le cas d’Iseult.) Ou enfin que le « vieux dieu », après s’être moralement compromis de toutes les façons, finit par être sauvé par un libre penseur, par un immoraliste ? (C’est le cas de l’Anneau.) Admirez en particulier cette dernière profondeur ! La comprenez-vous ? Moi, je m’en garde bien… Qu’il y ait lieu de tirer encore d’autres enseignements des ouvrages cités, je serais plutôt porté à le démontrer que d’y contredire. Qu’un ballet wagnérien puisse vous réduire au désespoir — et à la vertu ! — c’est encore le cas du Tannhäuser. Que l’on soit menacé des suites les plus fâcheuses, lorsqu’on ne se met pas au lit à l’heure. — C’est encore le cas de Lohengrin. Que l’on n’a jamais besoin de savoir trop exactement avec qui l’on va se marier —, c’est pour la troisième fois le cas de Lohengrin. — Tristan et Iseult glorifie le parfait époux qui, dans un cas déterminé, n’a qu’une seule question à la bouche : « Mais, pourquoi ne m’avez-vous pas dit cela plus tôt ? Il n’y avait rien de plus simple ! » Réponse :

Cela, je ne peux pas te le dire,

Et, ce que tu demandes,

Tu devras toujours l’ignorer.

Le Lohengrin contient une solennelle mise au ban des recherches et des questions. Wagner touche ici au dogme chrétien : « Tu dois croire, et tu croiras. » C’est un attentat contre ce qu’il y a de plus élevé et de plus sacré, que d’aimer la science… Le Vaisseau-Fantôme prêche cet enseignement sublime que la femme stabilise même l’être le plus vagabond — pour parler le langage wagnérien, elle le « sauve ». Ici, nous nous permettons une question. En admettant que cela fût vrai, serait-ce, par cela même, désirable ? — Qu’advient-il du « Juif errant » qu’une femme adore et fixe ? Il cesse tout simplement d’être éternellement errant ; il se marie, il n’a plus d’intérêt pour nous. — Interprétons cela par la réalité : le danger pour l’artiste, pour l’homme de génie — et ce sont eux les Juifs errants — le danger réside dans la femme : les femmes aimantes sont leur perte. Presque personne n’a assez de caractère pour ne pas se laisser corrompre — « sauver », quand il se sent traité comme un dieu, — il condescend aussitôt jusqu’à la femme. — L’homme est lâche devant tout ce qui est éternellement féminin : c’est ce que savent les petites femmes. — Dans beaucoup de cas d’amour féminin, et peut-être précisément dans les plus célèbres, — l’amour n’est autre chose qu’un parasitisme plus raffiné, un moyen de se nicher dans une âme étrangère, parfois même dans une chair étrangère — hélas ! combien souvent au dépens de l’hôte ! ——

On connaît le sort de Gœthe dans cette Allemagne puritaine aux allures de vieille fille. Il fut toujours un scandale pour les Allemands, il n’eut d’admiratrices sincères que parmi les Juives. Schiller, le « noble » Schiller qui leur rebattait les oreilles avec de grands mots, — celui-là fut l’homme selon leur cœur. Que reprochaient-ils donc à Gœthe ? La Montagne de Vénus et le fait d’avoir écrit des épigrammes vénitiennes. Déjà Klopstock lui prêcha la morale ; il y eut un temps où Herder, lorsqu’il parlait de Goethe, employait le mot « Priape ». Même Wilhelm Meister n’était considéré que comme un symptôme de décadence, comme signe d’une banqueroute morale. La « ménagerie des animaux apprivoisés », l’« indignité » du héros exaspérait Niebuhr par exemple : il finit par laisser échapper une lamentation que Biterolf [4] aurait pu psalmodier : « Rien ne produit plus facilement une impression douloureuse que lorsqu’un grand esprit se coupe les ailes pour exercer sa virtuosité au service d’un objet infime, en renonçant à ce qui est élevé… » Mais avant tout la jeune fille idéale se montrait indignée : toutes les petites cours, toutes les « Wartbourgs » d’Allemagne, de quelque espèce qu’elles soient, se signèrent devant Gœthe, devant l’« esprit impur » qui était en Gœthe. Cette histoire, Wagner l’a mise en musique. Il sauve Gœthe, cela va de soi ; mais, avec une suprême adresse, de façon à prendre en même temps le parti de la jeune fille idéale. Gœthe est sauvé : une prière le rachète, une jeune fille idéale l’élève à elle…

— Qu’est-ce que Gœthe aurait bien pu penser de Wagner ? — Gœthe s’est une fois demandé quel était le danger qui menaçait tous les Romantiques : quelle était la destinée des Romantiques. Voici sa réponse : « C’est l’asphyxie par le rabâchage de toutes les absurdités morales et religieuses. » En un mot : Parsifal. — Le philosophe y ajoute un épilogue : La sainteté — peut-être la dernière chose de valeur supérieure qui soit encore visible au peuple et à la femme, l’horizon de l’idéal pour tout ce qui est myope de nature. Mais pour les philosophes, tout horizon n’étant qu’un simple manque de compréhension, une manière de fermer les portes sur l’endroit où leur monde ne fait que commencer —, leur danger, leur idéal, leur aspiration… Pour parler d’une manière plus courtoise : la philosophie ne suffit pas au grand nombre. Il lui faut la sainteté. —

Vous voyez déjà combien cette musique me rend meilleur ? — Il faut méditerraniser la musique : j’ai des raisons pour énoncer cette formule (Par delà le Bien et le Mal, aph. 256). Le retour à la nature, à la santé, à la gaieté, à la jeunesse, à la vertu ! — Et cependant j’étais l’un des wagnériens les plus corrompus… J’étais capable de prendre Wagner au sérieux… Ah ! le vieux magicien nous en a-t-il assez fait accroire ! La première chose que nous offre son art c’est un verre grossissant : on regarde au travers, on ne se fie plus à ses yeux. — Tout devient grand, Wagner lui-même devient un grand homme… Quel prudent serpent à sonnettes ! Toute sa vie il a agité la sonnette avec les mots de « résignation », de « loyauté », de « pureté », il s’est retiré du monde corrompu avec une louange à la chasteté ! — Et nous l’avons cru…

— Mais vous ne m’entendez pas ? Vous préférez encore le problème de Wagner à celui de Bizet ? Moi non plus, je ne l’estime pas au-dessous de sa valeur, il a son charme. Le problème de la rédemption est même un problème très vénérable. Rien n’a fait faire à Wagner de réflexion plus profonde que la rédemption : l’opéra de Wagner, c’est l’opéra de la rédemption. Il y a toujours chez lui quelqu’un qui veut être sauvé : tantôt un homme, tantôt une femme — c’est là son problème. Et avec quelle richesse il varie ce leitmotiv ! Cruelles échappées rares et profondes ! Qui donc nous l’apprendrait, si ce n’est Wagner, que l’innocence sauve avec prédilection des pécheurs intéressants ? (C’est le cas du Tannhäuser.) Ou bien que le Juif errant lui-même trouve son salut, devient casanier lorsqu’il se marie ? (C’est le cas du Vaisseau fantôme.) Ou bien qu’une vieille femme corrompue préfère être sauvée par de chastes jeunes gens ? (C’est le cas de Kundry dans Parsifal. ) Ou bien encore que de jeunes hystériques aiment à être sauvées par leur médecin ? (C’est le cas de Lohengrin.) Ou bien que de belles jeunes filles sont sauvées plus volontiers par un chevalier, qui est wagnérien ? (C’est le cas des Maîtres Chanteurs.) Ou encore que des femmes mariées, elles aussi, ont recours au chevalier ? (C’est le cas d’Iseult.) Ou enfin que le « vieux dieu », après s’être moralement compromis de toutes les façons, finit par être sauvé par un libre penseur, par un immoraliste ? (C’est le cas de l’Anneau.) Admirez en particulier cette dernière profondeur ! La comprenez-vous ? Moi, je m’en garde bien… Qu’il y ait lieu de tirer encore d’autres enseignements des ouvrages cités, je serais plutôt porté à le démontrer que d’y contredire. Qu’un ballet wagnérien puisse vous réduire au désespoir — et à la vertu ! — c’est encore le cas du Tannhäuser. Que l’on soit menacé des suites les plus fâcheuses, lorsqu’on ne se met pas au lit à l’heure. — C’est encore le cas de Lohengrin. Que l’on n’a jamais besoin de savoir trop exactement avec qui l’on va se marier —, c’est pour la troisième fois le cas de Lohengrin. — Tristan et Iseult glorifie le parfait époux qui, dans un cas déterminé, n’a qu’une seule question à la bouche : « Mais, pourquoi ne m’avez-vous pas dit cela plus tôt ? Il n’y avait rien de plus simple ! » Réponse :

Cela, je ne peux pas te le dire,

Et, ce que tu demandes,

Tu devras toujours l’ignorer.

Le Lohengrin contient une solennelle mise au ban des recherches et des questions. Wagner touche ici au dogme chrétien : « Tu dois croire, et tu croiras. » C’est un attentat contre ce qu’il y a de plus élevé et de plus sacré, que d’aimer la science… Le Vaisseau-Fantôme prêche cet enseignement sublime que la femme stabilise même l’être le plus vagabond — pour parler le langage wagnérien, elle le « sauve ». Ici, nous nous permettons une question. En admettant que cela fût vrai, serait-ce, par cela même, désirable ? — Qu’advient-il du « Juif errant » qu’une femme adore et fixe ? Il cesse tout simplement d’être éternellement errant ; il se marie, il n’a plus d’intérêt pour nous. — Interprétons cela par la réalité : le danger pour l’artiste, pour l’homme de génie — et ce sont eux les Juifs errants — le danger réside dans la femme : les femmes aimantes sont leur perte. Presque personne n’a assez de caractère pour ne pas se laisser corrompre — « sauver », quand il se sent traité comme un dieu, — il condescend aussitôt jusqu’à la femme. — L’homme est lâche devant tout ce qui est éternellement féminin : c’est ce que savent les petites femmes. — Dans beaucoup de cas d’amour féminin, et peut-être précisément dans les plus célèbres, — l’amour n’est autre chose qu’un parasitisme plus raffiné, un moyen de se nicher dans une âme étrangère, parfois même dans une chair étrangère — hélas ! combien souvent au dépens de l’hôte ! ——

On connaît le sort de Gœthe dans cette Allemagne puritaine aux allures de vieille fille. Il fut toujours un scandale pour les Allemands, il n’eut d’admiratrices sincères que parmi les Juives. Schiller, le « noble » Schiller qui leur rebattait les oreilles avec de grands mots, — celui-là fut l’homme selon leur cœur. Que reprochaient-ils donc à Gœthe ? La Montagne de Vénus et le fait d’avoir écrit des épigrammes vénitiennes. Déjà Klopstock lui prêcha la morale ; il y eut un temps où Herder, lorsqu’il parlait de Goethe, employait le mot « Priape ». Même Wilhelm Meister n’était considéré que comme un symptôme de décadence, comme signe d’une banqueroute morale. La « ménagerie des animaux apprivoisés », l’« indignité » du héros exaspérait Niebuhr par exemple : il finit par laisser échapper une lamentation que Biterolf [4] aurait pu psalmodier : « Rien ne produit plus facilement une impression douloureuse que lorsqu’un grand esprit se coupe les ailes pour exercer sa virtuosité au service d’un objet infime, en renonçant à ce qui est élevé… » Mais avant tout la jeune fille idéale se montrait indignée : toutes les petites cours, toutes les « Wartbourgs » d’Allemagne, de quelque espèce qu’elles soient, se signèrent devant Gœthe, devant l’« esprit impur » qui était en Gœthe. Cette histoire, Wagner l’a mise en musique. Il sauve Gœthe, cela va de soi ; mais, avec une suprême adresse, de façon à prendre en même temps le parti de la jeune fille idéale. Gœthe est sauvé : une prière le rachète, une jeune fille idéale l’élève à elle…

— Qu’est-ce que Gœthe aurait bien pu penser de Wagner ? — Gœthe s’est une fois demandé quel était le danger qui menaçait tous les Romantiques : quelle était la destinée des Romantiques. Voici sa réponse : « C’est l’asphyxie par le rabâchage de toutes les absurdités morales et religieuses. » En un mot : Parsifal. — Le philosophe y ajoute un épilogue : La sainteté — peut-être la dernière chose de valeur supérieure qui soit encore visible au peuple et à la femme, l’horizon de l’idéal pour tout ce qui est myope de nature. Mais pour les philosophes, tout horizon n’étant qu’un simple manque de compréhension, une manière de fermer les portes sur l’endroit où leur monde ne fait que commencer —, leur danger, leur idéal, leur aspiration… Pour parler d’une manière plus courtoise : la philosophie ne suffit pas au grand nombre. Il lui faut la sainteté. —

6.

On comprend à quel problème j’osai désormais m’attaquer dans ce livre ?… Combien je regrette maintenant de n’avoir pas eu le courage (ou l’immodestie) d’employer, pour des idées aussi personnelles et audacieuses, un langage personnel, — d’avoir péniblement cherché à exprimer, à l’aide de formules kantiennes et schopenhaueriennes, des opinions nouvelles et insolites qui étaient radicalement opposées à l’esprit comme au sentiment de Kant et de Schopenhauer ? Que pensait Schopenhauer de la tragédie ? « Ce qui donne au tragique un essor particulier vers le sublime — dit-il (Monde comme Volonté et comme Représentation, II, 495), — c’est la révélation de cette pensée, que le monde, la vie, ne peut nous satisfaire complètement, et par conséquent n’est pas digne que nous lui soyons attachés : c’est en cela que consiste l’esprit tragique, — il nous amène ainsi à la résignation. » Oh ! quel autre langage me tenait Dionysos ! Oh ! comme ce « résignationisme » était alors loin de moi ! — Mais il y a dans ce livre quelque chose de pire encore, et que je regrette beaucoup plus que d’avoir obscurci et défiguré par des formules schopenhaueriennes mes visions dionysiennes : c’est de m’être, en un mot, gâté le grandiose problème grec, tel qu’il s’était révélé à moi, par l’intrusion des choses modernes ! de m’être attaché à des espérances, là où il n’y avait rien à espérer, où tout indiquait trop clairement une fin ! d’avoir, à propos de la plus récente musique allemande, commencé à divaguer sur « l’âme allemande », comme si elle était justement sur le point de se découvrir et de se retrouver, — et cela à une époque où l’esprit allemand, qui, il y a peu de temps encore, avait possédé la volonté de dominer l’Europe, la force de diriger l’Europe, en arrivait, en guise de conclusion testamentaire, à l’abdication, et, sous le pompeux prétexte d’une fondation d’empire, évoluait vers la médiocrité, la démocratie et les « idées modernes » ! En effet, j’ai appris depuis à juger sans espoir et sans pitié cette « âme allemande », et avec elle l’actuelle musique allemande, comme étant d’outre en outre pur romantisme et la plus antihellénique de toutes les formes d’art imaginables : mais, par surcroît, une machine à détraquer les nerfs de premier ordre, deux fois dangereuses pour un peuple qui aime la boisson et honore l’obscurité comme une vertu, à cause de sa double propriété de narcotique qui produit l’ivresse et enveloppe l’esprit de nébuleuses vapeurs. — En laissant naturellement de côté toutes les espérances prématurées et les inopportunes applications aux choses actuelles, qui gâtèrent alors mon premier livre, le grand point d’interrogation dionysien, même en ce qui concerne la musique, reste toujours où je l’avais placé : que devrait être une musique dont le principe originel serait, non pas le romantisme, à l’exemple de la musique allemande, — mais l’esprit dionysien ?…

On comprend à quel problème j’osai désormais m’attaquer dans ce livre ?… Combien je regrette maintenant de n’avoir pas eu le courage (ou l’immodestie) d’employer, pour des idées aussi personnelles et audacieuses, un langage personnel, — d’avoir péniblement cherché à exprimer, à l’aide de formules kantiennes et schopenhaueriennes, des opinions nouvelles et insolites qui étaient radicalement opposées à l’esprit comme au sentiment de Kant et de Schopenhauer ? Que pensait Schopenhauer de la tragédie ? « Ce qui donne au tragique un essor particulier vers le sublime — dit-il (Monde comme Volonté et comme Représentation, II, 495), — c’est la révélation de cette pensée, que le monde, la vie, ne peut nous satisfaire complètement, et par conséquent n’est pas digne que nous lui soyons attachés : c’est en cela que consiste l’esprit tragique, — il nous amène ainsi à la résignation. » Oh ! quel autre langage me tenait Dionysos ! Oh ! comme ce « résignationisme » était alors loin de moi ! — Mais il y a dans ce livre quelque chose de pire encore, et que je regrette beaucoup plus que d’avoir obscurci et défiguré par des formules schopenhaueriennes mes visions dionysiennes : c’est de m’être, en un mot, gâté le grandiose problème grec, tel qu’il s’était révélé à moi, par l’intrusion des choses modernes ! de m’être attaché à des espérances, là où il n’y avait rien à espérer, où tout indiquait trop clairement une fin ! d’avoir, à propos de la plus récente musique allemande, commencé à divaguer sur « l’âme allemande », comme si elle était justement sur le point de se découvrir et de se retrouver, — et cela à une époque où l’esprit allemand, qui, il y a peu de temps encore, avait possédé la volonté de dominer l’Europe, la force de diriger l’Europe, en arrivait, en guise de conclusion testamentaire, à l’abdication, et, sous le pompeux prétexte d’une fondation d’empire, évoluait vers la médiocrité, la démocratie et les « idées modernes » ! En effet, j’ai appris depuis à juger sans espoir et sans pitié cette « âme allemande », et avec elle l’actuelle musique allemande, comme étant d’outre en outre pur romantisme et la plus antihellénique de toutes les formes d’art imaginables : mais, par surcroît, une machine à détraquer les nerfs de premier ordre, deux fois dangereuses pour un peuple qui aime la boisson et honore l’obscurité comme une vertu, à cause de sa double propriété de narcotique qui produit l’ivresse et enveloppe l’esprit de nébuleuses vapeurs. — En laissant naturellement de côté toutes les espérances prématurées et les inopportunes applications aux choses actuelles, qui gâtèrent alors mon premier livre, le grand point d’interrogation dionysien, même en ce qui concerne la musique, reste toujours où je l’avais placé : que devrait être une musique dont le principe originel serait, non pas le romantisme, à l’exemple de la musique allemande, — mais l’esprit dionysien ?…

L’intellectualité supérieure et indépendante, la volonté de solitude, la grande raison, apparaissent déjà comme des dangers ; tout ce qui élève l’individu au-dessus du troupeau, tout ce qui fait peur au prochain s’appelle dès lors mal. L’esprit tolérant, modeste, soumis, égalitaire, qui possède des désirs mesurés et médiocres, se fait un renom et parvient aux honneurs moraux.

Une époque atteinte de ce mal qu’on appelle la culture, mais foncièrement inculte et dénuée d’unité de style, ne saurait que faire de la philosophie fut-elle proclamée dans les rues, et sur les places par le génie de la Vérité en personne.

Cette philosophie demeurera le monologue savant du promeneur solitaire, la proie que l’individu saisit au hasard, le secret des cénacles fermés ou un bavardage anodin entre de vieux académiciens et des enfants.

Nul ne peut se risquer à accomplir en soi la loi de la philosophie, nul ne mène une vie philosophique avec cette loyauté élémentaire qui obligeait un Ancien où qu’il fût, quoi qu’il fit, à ce conduire en Stoïcien s’il avait juré sa foi aux principes de l’Ecole.

De nos jours, les gouvernements, les Eglises les moeurs, les modes et la lâcheté des hommes s’accordent à user de moyens politiques et policiers pour confiner l’activité philosophique dans une vraie apparence d’érudition.

(p. 33 et 34)

Cette philosophie demeurera le monologue savant du promeneur solitaire, la proie que l’individu saisit au hasard, le secret des cénacles fermés ou un bavardage anodin entre de vieux académiciens et des enfants.

Nul ne peut se risquer à accomplir en soi la loi de la philosophie, nul ne mène une vie philosophique avec cette loyauté élémentaire qui obligeait un Ancien où qu’il fût, quoi qu’il fit, à ce conduire en Stoïcien s’il avait juré sa foi aux principes de l’Ecole.

De nos jours, les gouvernements, les Eglises les moeurs, les modes et la lâcheté des hommes s’accordent à user de moyens politiques et policiers pour confiner l’activité philosophique dans une vraie apparence d’érudition.

(p. 33 et 34)

C’est un vrai malheur que nous n’ayons conservé que si peu de textes de ces premiers maîtres de la philosophie et qu’il ne nous soit parvenu qu’à l’état de fragments.

A cause de cette perte, nous leur appliquons involontairement de fausses mesures ; et du fait que par un pur hasard, Platon et Aristote n’ont jamais manqué d’admirateurs, ni de copistes, nous sommes injustes envers les prédécesseurs.

(p. 32)

A cause de cette perte, nous leur appliquons involontairement de fausses mesures ; et du fait que par un pur hasard, Platon et Aristote n’ont jamais manqué d’admirateurs, ni de copistes, nous sommes injustes envers les prédécesseurs.

(p. 32)

Elle est étroite, cette mansarde que l'on appelle la conscience humaine.

A notre époque, quel extraordinaire manque de livres qui respirent une forme héroïque ! Plutarque même, on ne le lit plus.

(p. 154)

(p. 154)

"Je cherche presque toujours refuge auprès des mêmes livres, en petit nombre au fond, les livres qui pour moi ont fait leurs preuves. Il n'est peut-être pas dans ma manière de lire beaucoup et dans tous les genres : une salle de lecture me rend malade."

Il ne s’agit pas de détruire la science mais de la dominer. En effet elle est liée dans toutes ses fins et dans toutes ses méthodes à des croyances philosophiques , mais elle l’oublie aisément.

D’autre part il faut que le philosophie dominante se demande jusqu’à quel point la science a le droit de croitre ; c’est à la philosophie de fixer les valeurs.

Si nous devons jamais parvenir à réaliser une civilisation, il faudra les énergies d’art prodigieuses pour briser l’instinct effréné de la connaissance, pour refaire une unité. La dignité suprême de la philosophie se montre en ce qu’il bride les écarts de l’instinct de la connaissance, le maîtrise, le ramène à l’unité.

(p. 153)

D’autre part il faut que le philosophie dominante se demande jusqu’à quel point la science a le droit de croitre ; c’est à la philosophie de fixer les valeurs.

Si nous devons jamais parvenir à réaliser une civilisation, il faudra les énergies d’art prodigieuses pour briser l’instinct effréné de la connaissance, pour refaire une unité. La dignité suprême de la philosophie se montre en ce qu’il bride les écarts de l’instinct de la connaissance, le maîtrise, le ramène à l’unité.

(p. 153)

Le philosophe doit discerner ce qui est nécessaire et l’artiste doit le réaliser.

Le philosophe doit ressentir plus vivement que personne la souffrance commune ; ainsi les philosophes grecs expriment chacun une détresse particulière ; c’est là, dans cette lacune que chacun insère son système. Il construit son univers dans cette faille.

(p. 152 et 153)

Le philosophe doit ressentir plus vivement que personne la souffrance commune ; ainsi les philosophes grecs expriment chacun une détresse particulière ; c’est là, dans cette lacune que chacun insère son système. Il construit son univers dans cette faille.

(p. 152 et 153)

Il est le premier à philosopher sur la vie et toutes les écoles issues de lui sont d’abord des philosophies de la vie.

Une vie dirigée par la pensée ! La pensée sert la vie alors que chez tous les philosophes antérieurs, la vie servait la pensée et la connaissance ; chez Socrate c’est la vie intègre qui est le but chez les autres c’est un degré éminent de connaissance exacte.

Aussi la philosophie socratique est absolument pratique elle est hostile à toute connaissance qui n’est pas jointe à des effets moraux.

(p. 145)

Une vie dirigée par la pensée ! La pensée sert la vie alors que chez tous les philosophes antérieurs, la vie servait la pensée et la connaissance ; chez Socrate c’est la vie intègre qui est le but chez les autres c’est un degré éminent de connaissance exacte.

Aussi la philosophie socratique est absolument pratique elle est hostile à toute connaissance qui n’est pas jointe à des effets moraux.

(p. 145)

Oeuvres philosophiques complètes, tome 5 : Le gai savoir - Fragments posthumes (été 1881 - été 1882)

Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche

Je crains que les animaux ne considèrent l'homme comme un être de leur espèce qui a perdu le bon sens animal de la plus dangereuse façon, - comme étant l'animal extravagant, l'animal hilare, l'animal larmoyant, l'animal voué au malheur.

Oeuvres philosophiques complètes, tome 5 : Le gai savoir - Fragments posthumes (été 1881 - été 1882)

Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche

Car une seule chose est nécessaire : que l’homme parvienne à être content de lui-même –que ce soit par tel ou tel genre d’art ou de poésie : ce n’est qu’alors que l’homme offre vraiment un aspect supportable ! Quiconque est mécontent de soi-même est prêt sans cesse à en tirer vengeance : nous autres en seront ses victimes, ne serait-ce que pour devoir supporter son aspect hideux ! Car la vue de la hideur rend mauvais et sombre

J'ai une question pour toi seul, mon frère. Je jette cette question comme une sonde dans ton âme, afin de connaître sa profondeur.

Tu es jeune et tu désires femme et enfant. Mais je te demande : Es-tu un homme qui ait le droit de désirer un enfant ?

Es-tu le victorieux, vainqueur de lui-même, souverain des sens, maître de ses vertus ? C'est ce que je te demande.

Ou bien ton vœu est-il le cri de la bête et de l'indigence ? Ou la peur de la solitude ? Ou la discorde avec toi-même ?

Je veux que ta victoire et ta liberté aspirent à se perpétuer par l'enfant. Tu dois construire des monuments vivants à ta victoire et à ta délivrance.

Tu dois construire plus haut que toi-même. Mais il faut d'abord que tu sois construit toi-même, carré de la tête à la base.

Tu ne dois pas seulement propager ta race plus loin, mais aussi plus haut. Que le jardin du mariage te serve à cela.

Tu dois créer un corps d'essence supérieure, un premier mouvement, une roue qui roule sur elle-même, -- tu dois créer un créateur. (p.72/73 - Club des Libraires de France)

Tu es jeune et tu désires femme et enfant. Mais je te demande : Es-tu un homme qui ait le droit de désirer un enfant ?

Es-tu le victorieux, vainqueur de lui-même, souverain des sens, maître de ses vertus ? C'est ce que je te demande.

Ou bien ton vœu est-il le cri de la bête et de l'indigence ? Ou la peur de la solitude ? Ou la discorde avec toi-même ?

Je veux que ta victoire et ta liberté aspirent à se perpétuer par l'enfant. Tu dois construire des monuments vivants à ta victoire et à ta délivrance.

Tu dois construire plus haut que toi-même. Mais il faut d'abord que tu sois construit toi-même, carré de la tête à la base.

Tu ne dois pas seulement propager ta race plus loin, mais aussi plus haut. Que le jardin du mariage te serve à cela.

Tu dois créer un corps d'essence supérieure, un premier mouvement, une roue qui roule sur elle-même, -- tu dois créer un créateur. (p.72/73 - Club des Libraires de France)

Alors, une richesse débordante de forces diverses s'unit amicalement chez le même homme à la force la plus vive du "libre arbitre" et de la décision souveraine : l'esprit se sent à l'aise et en confiance dans le domaine des sens, comme les sens se sentent à l'aise et en confiance dans le domaine de l'esprit ; et tout ce qui se passe dans l'esprit se traduit nécessairement de façon sensible, en un bonheur, en un jeu d'une rare délicatesse..

Il est vraisemblable que chez les hommes accomplis et parfaits comme ceux-là, les opérations les plus matérielles des sens sont transfigurés par une ivresse symbolique de la plus haute spiritualité, et qu'ils ressentent en eux une sorte de divinisation du corps.

Il est vraisemblable que chez les hommes accomplis et parfaits comme ceux-là, les opérations les plus matérielles des sens sont transfigurés par une ivresse symbolique de la plus haute spiritualité, et qu'ils ressentent en eux une sorte de divinisation du corps.

Dans le Sud

Perché sur un courbe rameau,

Me balançant tant je suis là,

Me voici l’hôte d’un oiseau,

C’est un nid, j’y prends du repos.

Où suis-je donc ? Loin ! Loin, hélas !

La mer somnole, blanche, étale ;

Purpurine, s’y dresse une voile.

Rochers, figuiers, havre, beffroi,

Idylles alentour, moutons mêlant leurs voix, —

Sud innocent, accueille-moi !

Mais aller pas à pas — ce n’est pas une vie,

Pied à pied, cela rend germanique et lourdaud.

J’ai demandé au vent de m’élever bien haut,

J’ai appris à voguer aux côtés des oiseaux, —

Vers le Sud, sur la mer, j’ai volé, moi aussi.

Raison ! Ô triste activité !

Cela mène au but bien trop tôt !

J’ai compris dans mon vol ce qui m’avait floué, —

Courage, sève et sang me reviennent aussitôt

Pour vie nouvelle et jeu nouveau…

Penser seul, je dis que c’est sage,

Mais chanter seul — ce serait sot !

Écoutez donc un chant conçu en votre hommage

Formez autour de moi un cercle, sans tapage,

Tout autour de moi, mes vilains petits oiseaux !

Si jeunes, si faux, si compliqués

Vous me semblez faits pour aimer

Et pour tous les beaux passe-temps ?

Au Nord — je l’avoue en tremblant —

J’aimais un bout de femme, vieille à en frissonner :

Et cette vieille, on l’appelait : « la Vérité »…

Perché sur un courbe rameau,

Me balançant tant je suis là,

Me voici l’hôte d’un oiseau,

C’est un nid, j’y prends du repos.

Où suis-je donc ? Loin ! Loin, hélas !

La mer somnole, blanche, étale ;

Purpurine, s’y dresse une voile.

Rochers, figuiers, havre, beffroi,

Idylles alentour, moutons mêlant leurs voix, —

Sud innocent, accueille-moi !

Mais aller pas à pas — ce n’est pas une vie,

Pied à pied, cela rend germanique et lourdaud.

J’ai demandé au vent de m’élever bien haut,

J’ai appris à voguer aux côtés des oiseaux, —

Vers le Sud, sur la mer, j’ai volé, moi aussi.

Raison ! Ô triste activité !

Cela mène au but bien trop tôt !

J’ai compris dans mon vol ce qui m’avait floué, —

Courage, sève et sang me reviennent aussitôt

Pour vie nouvelle et jeu nouveau…

Penser seul, je dis que c’est sage,

Mais chanter seul — ce serait sot !

Écoutez donc un chant conçu en votre hommage

Formez autour de moi un cercle, sans tapage,

Tout autour de moi, mes vilains petits oiseaux !

Si jeunes, si faux, si compliqués

Vous me semblez faits pour aimer

Et pour tous les beaux passe-temps ?

Au Nord — je l’avoue en tremblant —

J’aimais un bout de femme, vieille à en frissonner :

Et cette vieille, on l’appelait : « la Vérité »…

Lettre à Overbeck du 5 janvier 1884 (?)

Le Docteur Paneth est venu avant-hier me rendre une nouvelle visite. Il m’a prié de le suivre à Villefranche pour passer quelques jours chez lui, et j’ai accepté son invitation. Hier matin, il m’a vanté le site d’Eze, et sa description a été si séduisante que j’ai pris ce matin même le train pour Eze.

Depuis le littoral un chemin escarpé s’élève jusqu’au nid d’aigle sur lequel sont perchées les maisons les plus élevées du village. Arrivé en gare d’Eze en milieu de matinée, j’ai aussitôt entrepris l’escalade, que mon ami m’avait présentée comme très pénible, craignant qu’une telle ascension soit incompatible avec la piètre santé dans laquelle il m’avait retrouvé. Il ignorait que pour moi marcher est tout sauf une activité épuisante. Depuis des années je marche entre quatre et six heures par jour, parfois davantage encore, ce qui est pour moi une absolue nécessité. Quitter à intervalles réguliers la position assise de l’intellectuel pour arpenter les chemins environnants fait partie de mon hygiène de vie : comment pourrais-je demeurer assis à ma table de travail pendant des heures sans être assailli par les plus terrifiantes migraines ? Mes promenades ne sont jamais celles d’un touriste, elles font partie intégrante de mon travail du jour. Au cours de mes marches, mon cerveau continue à poursuivre le travail commencé assis : qu’il s’agisse d’une réflexion sur un ouvrage dont je viens d’entamer la lecture, de l’élaboration d’un raisonnement, de la formulation d’une idée.

Mes plus belles idées ont toujours surgi inopinément au cours de mes marches solitaires, un peu comme si l’effort physique stimulait mon cerveau et lui donnait accès à des dimensions que je recherchais sans pouvoir les atteindre alors que j’étais assis à mon bureau. Mais ce que j’ai vécu hier en grimpant jusqu’au petit village d’Eze dépasse de très loin toutes mes expériences antérieures. Légèrement essoufflé pendant la première moitié de l’escalade, je m’arrêtai régulièrement et me retournai vers la mer qui scintillait en contrebas. Mais à mi-parcours j’ai retrouvé mon souffle et j’ai cessé de regarder en arrière. J’ai concentré mon attention sur le doux bruissement que faisait le vent en glissant à travers les branches des oliviers dont la plupart des terrains qui bordaient le chemin étaient plantés. Le chant des oiseaux se mêlait harmonieusement au bruit du vent, et cette symphonie a animé mon corps d’une vigueur exceptionnelle.

Depuis la mi-décembre mon cerveau était en quête de ce qui devrait être un passage essentiel de mon futur Zarathoustra : un moment consacré aux nouvelles valeurs que les plus libérés parmi les hommes devront pouvoir inventer et assimiler pour s’arracher à la stagnation, ou pire, à la régression qui menace notre espèce. Il me faudra, en ce chapitre du Zarathoustra, opposer les anciennes tables morales qui ont guidé l’humanité depuis des millénaires, aux tables nouvelles qui nous permettront de reprendre le chemin de notre évolution. Ces tables, j’en suis encore bouleversé, m’ont été entièrement soufflées par je ne sais quel démon entre la gare et le nid d’aigle du village d’Eze. Arrivé au sommet, j’étais en possession de la totalité du texte qui sera un moment décisif de mon Zarathoustra.

En rentrant à Villefranche, j’ai immédiatement couché sur le papier les phrases dont le destin m’avait fait l’inattendu cadeau. Je n’ai pu raconter dans le détail au Docteur Paneth ce qui m’était arrivé. Il m’aurait fallu pour cela le faire pénétrer dans les arcanes de mon Zarathoustra, et je n’en avais ni le désir, ni l’énergie. Même s’il en avait été autrement, aurait-il été capable de m’accompagner dans ces nouveaux territoires que les humains ne sont pas encore prêts à habiter ? Il m’a cependant été tout à fait possible de lui faire comprendre les relations entre mon corps et mon esprit que j’expérimente en marchant. Je lui ai expliqué que c’est quand l’inspiration créatrice coule le mieux en moi que mes muscles fonctionnent à merveille. C’est moins la qualité de mes réflexions qui dépend du mouvement de mes muscles (même s’il en bien ainsi), c’est plutôt ma performance physique qui se trouve facilitée par la richesse de mon travail intellectuel. Quand une idée nouvelle s’impose à moi, je suis transporté dans une sorte d’état second qui me fait oublier toute fatigue.

Ce que je n’ai pu avouer à mon ami, c’est que les pensées décisives qui ont envahi mon cerveau sur le chemin pentu conduisant au nid d’aigle d’Eze, ce « renversement des valeurs » que je situerai au cœur de mon Zarathoustra, ont trouvé une sorte de preuve de leur pertinence dans l’effet qu’elles ont eu sur mon corps. Cette « preuve par le corps » fut probablement envisagée par nos ancêtres grecs, puis fut perdue de vue par les « hommes théoriques » héritiers de Socrate. J’ai su la ressusciter sur le chemin d’Eze .

Le Docteur Paneth est venu avant-hier me rendre une nouvelle visite. Il m’a prié de le suivre à Villefranche pour passer quelques jours chez lui, et j’ai accepté son invitation. Hier matin, il m’a vanté le site d’Eze, et sa description a été si séduisante que j’ai pris ce matin même le train pour Eze.

Depuis le littoral un chemin escarpé s’élève jusqu’au nid d’aigle sur lequel sont perchées les maisons les plus élevées du village. Arrivé en gare d’Eze en milieu de matinée, j’ai aussitôt entrepris l’escalade, que mon ami m’avait présentée comme très pénible, craignant qu’une telle ascension soit incompatible avec la piètre santé dans laquelle il m’avait retrouvé. Il ignorait que pour moi marcher est tout sauf une activité épuisante. Depuis des années je marche entre quatre et six heures par jour, parfois davantage encore, ce qui est pour moi une absolue nécessité. Quitter à intervalles réguliers la position assise de l’intellectuel pour arpenter les chemins environnants fait partie de mon hygiène de vie : comment pourrais-je demeurer assis à ma table de travail pendant des heures sans être assailli par les plus terrifiantes migraines ? Mes promenades ne sont jamais celles d’un touriste, elles font partie intégrante de mon travail du jour. Au cours de mes marches, mon cerveau continue à poursuivre le travail commencé assis : qu’il s’agisse d’une réflexion sur un ouvrage dont je viens d’entamer la lecture, de l’élaboration d’un raisonnement, de la formulation d’une idée.

Mes plus belles idées ont toujours surgi inopinément au cours de mes marches solitaires, un peu comme si l’effort physique stimulait mon cerveau et lui donnait accès à des dimensions que je recherchais sans pouvoir les atteindre alors que j’étais assis à mon bureau. Mais ce que j’ai vécu hier en grimpant jusqu’au petit village d’Eze dépasse de très loin toutes mes expériences antérieures. Légèrement essoufflé pendant la première moitié de l’escalade, je m’arrêtai régulièrement et me retournai vers la mer qui scintillait en contrebas. Mais à mi-parcours j’ai retrouvé mon souffle et j’ai cessé de regarder en arrière. J’ai concentré mon attention sur le doux bruissement que faisait le vent en glissant à travers les branches des oliviers dont la plupart des terrains qui bordaient le chemin étaient plantés. Le chant des oiseaux se mêlait harmonieusement au bruit du vent, et cette symphonie a animé mon corps d’une vigueur exceptionnelle.

Depuis la mi-décembre mon cerveau était en quête de ce qui devrait être un passage essentiel de mon futur Zarathoustra : un moment consacré aux nouvelles valeurs que les plus libérés parmi les hommes devront pouvoir inventer et assimiler pour s’arracher à la stagnation, ou pire, à la régression qui menace notre espèce. Il me faudra, en ce chapitre du Zarathoustra, opposer les anciennes tables morales qui ont guidé l’humanité depuis des millénaires, aux tables nouvelles qui nous permettront de reprendre le chemin de notre évolution. Ces tables, j’en suis encore bouleversé, m’ont été entièrement soufflées par je ne sais quel démon entre la gare et le nid d’aigle du village d’Eze. Arrivé au sommet, j’étais en possession de la totalité du texte qui sera un moment décisif de mon Zarathoustra.

En rentrant à Villefranche, j’ai immédiatement couché sur le papier les phrases dont le destin m’avait fait l’inattendu cadeau. Je n’ai pu raconter dans le détail au Docteur Paneth ce qui m’était arrivé. Il m’aurait fallu pour cela le faire pénétrer dans les arcanes de mon Zarathoustra, et je n’en avais ni le désir, ni l’énergie. Même s’il en avait été autrement, aurait-il été capable de m’accompagner dans ces nouveaux territoires que les humains ne sont pas encore prêts à habiter ? Il m’a cependant été tout à fait possible de lui faire comprendre les relations entre mon corps et mon esprit que j’expérimente en marchant. Je lui ai expliqué que c’est quand l’inspiration créatrice coule le mieux en moi que mes muscles fonctionnent à merveille. C’est moins la qualité de mes réflexions qui dépend du mouvement de mes muscles (même s’il en bien ainsi), c’est plutôt ma performance physique qui se trouve facilitée par la richesse de mon travail intellectuel. Quand une idée nouvelle s’impose à moi, je suis transporté dans une sorte d’état second qui me fait oublier toute fatigue.

Ce que je n’ai pu avouer à mon ami, c’est que les pensées décisives qui ont envahi mon cerveau sur le chemin pentu conduisant au nid d’aigle d’Eze, ce « renversement des valeurs » que je situerai au cœur de mon Zarathoustra, ont trouvé une sorte de preuve de leur pertinence dans l’effet qu’elles ont eu sur mon corps. Cette « preuve par le corps » fut probablement envisagée par nos ancêtres grecs, puis fut perdue de vue par les « hommes théoriques » héritiers de Socrate. J’ai su la ressusciter sur le chemin d’Eze .

Nous avons besoin du sud à tout prix,

d’accents limpides, innocents,

joyeux, heureux et délicats.

d’accents limpides, innocents,

joyeux, heureux et délicats.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Friedrich Nietzsche

Lecteurs de Friedrich Nietzsche Voir plus

Quiz

Voir plus

Comment te dire Adieu ?

Tous les garçons et les filles de mon âge Se promènent dans la rue deux par deux Tous les garçons et les filles de mon âge Savent bien ce que c'est d'être ...?...

deux

affreux

heureux

vieux

10 questions

149 lecteurs ont répondu

Thème :

Françoise HardyCréer un quiz sur cet auteur149 lecteurs ont répondu