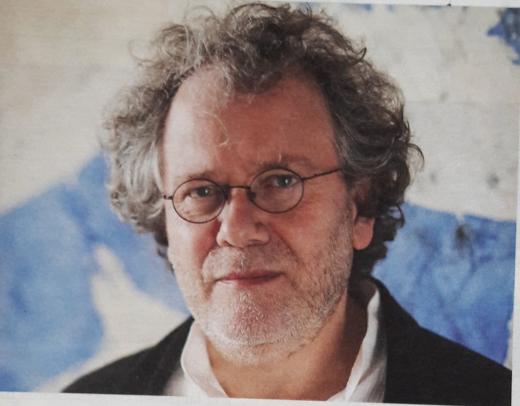

Citations de Georges Didi-Huberman (124)

L’archive nous demande, bien sûr, d’affronter la question de l’inépuisable comme celle de l’insondable. Mais l’atlas, par ses choix eux-mêmes - ou plus exactement par ses montages-, rend visibles et l’inépuisable et l’insondable comme tels. Moyennant quoi il se rend capable d’en dégager les différences, d’en révéler les inquiétantes étrangetés. Le philologue qui passe sa vie dans une archive et s’y familiarise peu à peu perd souvent, du coup, ce sentiment d’inquiétante étrangeté; tandis que le spectateur momentané de cette archive - cela valant aussi pour le spectateur de musée qui passe rapidement devant une œuvre d’On Kawara ou de Hanne Darboven, par exemple - renonce à tout courage de la patience, de la recherche. Un atlas, en revanche, nous donne la possibilité d’exercer ce « regard embrassant » des différences et de leur étrangetés. C’est ainsi que l’atlas, immanquablement, transforme le gai savoir en gai savoir inquiet.

Il y a donc une architecture de l'obéissance. [...] Il s'agissait de soumettre (c'est-à-dire d'obliger les autres à obéir) après avoir séduit (c'est-à-dire utilisé les émotions des autres en vue de ses propres fins politiques). (p. 24)

(p. 7-8)

Cher László Nemes,

Votre film, Le fils de Saul, est un monstre. Un monstre nécessaire, cohérent, bénéfique, innocent. Le résultat d'un pari esthétique et narratif extraordinairement risqué. Comment un film ayant pour objet le Béhémoth bien réel que fut la machine d'extermination nazie dans l'enclos d'Auschwitz-Birkenau en 1944 ne serait-il pas un monstre du regard des histoires que nous sommes habitués, chaque semaine, à découvrir dans les cinémas sous le nom de "fictions" ? Votre film est-il autre chose qu'une fiction ? Non, bien sûr. Mais c'est une fiction aussi modestement qu'audacieusement accordée au réel historique très particulier dont elle traite. D'où l'épreuve à la découvrir. J'ai eu quelquefois envie, non pas de fermer les yeux, mais de tout ce que vous mettiez en lumière dans ce film retourne, pour un temps si bref soit-il, au noir. Que le film lui-même baisse un instant ses paupières (ce qui arrive quelquefois). Comme si le noir pouvait m'offrir, au milieu de cette monstruosité, un espace ou un temps pour respirer, pour souffler un peu dans ce qui me laissait, d'un plan à l'autre, le souffle si court. Quelle épreuve en effet, que cette mise en lumière : Quelle épreuve que cette foule d'images et que cet enfer de sons rythmant inlassablement votre récit ! Mais quelle épreuve nécessaire et féconde !

Cher László Nemes,

Votre film, Le fils de Saul, est un monstre. Un monstre nécessaire, cohérent, bénéfique, innocent. Le résultat d'un pari esthétique et narratif extraordinairement risqué. Comment un film ayant pour objet le Béhémoth bien réel que fut la machine d'extermination nazie dans l'enclos d'Auschwitz-Birkenau en 1944 ne serait-il pas un monstre du regard des histoires que nous sommes habitués, chaque semaine, à découvrir dans les cinémas sous le nom de "fictions" ? Votre film est-il autre chose qu'une fiction ? Non, bien sûr. Mais c'est une fiction aussi modestement qu'audacieusement accordée au réel historique très particulier dont elle traite. D'où l'épreuve à la découvrir. J'ai eu quelquefois envie, non pas de fermer les yeux, mais de tout ce que vous mettiez en lumière dans ce film retourne, pour un temps si bref soit-il, au noir. Que le film lui-même baisse un instant ses paupières (ce qui arrive quelquefois). Comme si le noir pouvait m'offrir, au milieu de cette monstruosité, un espace ou un temps pour respirer, pour souffler un peu dans ce qui me laissait, d'un plan à l'autre, le souffle si court. Quelle épreuve en effet, que cette mise en lumière : Quelle épreuve que cette foule d'images et que cet enfer de sons rythmant inlassablement votre récit ! Mais quelle épreuve nécessaire et féconde !

« Toujours les mêmes hauts et bas. La peur que tout ce que j’écris ne me conduise en camp de oncentration. Le sentiment de devoir écrire, la tâche de

ma vie, mon métier, ma vocation (meine Lebensaufgabe,

mein Beruf). Le sentiment du vanitas vanitatum, de l’insignifiance de mes griffonnages. Et, au bout du compte,je continue pourtant à écrire» (8 février 1942). La

peur — comment, ici, ne serait-elle pas omniprésente ?

— balance donc avec l’obstination du désir.

ma vie, mon métier, ma vocation (meine Lebensaufgabe,

mein Beruf). Le sentiment du vanitas vanitatum, de l’insignifiance de mes griffonnages. Et, au bout du compte,je continue pourtant à écrire» (8 février 1942). La

peur — comment, ici, ne serait-elle pas omniprésente ?

— balance donc avec l’obstination du désir.

C’est cela, l’enjeu du totalitarisme : nous rendre apathiques et indifférents, c’est-à-dire privés de devenir, privés de notre temps et de nos subjectivations. L’indifférence dont parle Klemperer ne désigne rien d’autre qu’une perte du sens-signification : une incapacité pour

le logos à distinguer les signes, les valeurs, les contenus de vérité ou de fausseté.

le logos à distinguer les signes, les valeurs, les contenus de vérité ou de fausseté.

On fait preuve de joie audacieuse, et pourtant on crève de peur. On ressent la crainte, et pourtant on provoque effrontément. On rougit de pudeur, et pourtant on esquisse un geste de volupté.

On se désespère, et pourtant on suit obstinément la ligne de son désir.

On se désespère, et pourtant on suit obstinément la ligne de son désir.

C’est alors la disparition des survivances -ou la disparition des conditions anthropologiques de résistance au pouvoir centralisé du néofascisme italien- qui est à l’œuvre dans le petit cas de figure que représente la disparition des lucioles.

Dans les sociétés de contrôle […] « il n’existe plus d’êtres humains » aux yeux de Pasolini, plus de communauté vivante. Il n’y a que des signes à brandir, mais plus de signaux à échanger. Il n’y a plus rien à désirer.

Les organes phosphorescents des lucioles occupent chez les mâles trois segments de l’abdomen, deux seulement chez les femelles. Alors que dans certaines espèces animales la bioluminescence a pour fonction d’attirer des proies ou de se défendre contre le prédateur […], chez les lucioles il s’agit avant tout d’une parade sexuelle.

Quand la nuit est au plus profond, nous sommes capables de saisir la moindre lueur, et c’est l’expiration même de la lumière qui nous est encore visible dans sa traîne, si ténue soit-elle. Non, les lucioles ont disparu dans l’aveuglante clarté des « féroces » projecteurs : projecteurs des miradors, des shows politiques, des stades de football, des plateaux de télévision.

Il va de soi […] que la danse des lucioles, ce moment de grâce qui résiste au monde de la terreur, est la chose la plus fugace, la plus fragile qui soit. Mais Pasolini, suivi en cela par nombre de ses commentateurs, est allé bien plus loin : il a pratiquement théorisé, ou affirmé comme une thèse historique, la disparition des lucioles.

Si le crâne est une boîte, ce sera une boîte de pandore

Aristote a pensé que le coeur était le siège de la pensée. Puis la tête fut mise à l'honneur.

La sculpture serait-elle un lieu où nous devenons capables de toucher de la pensée ou du langage à naître ?

Un spectre, serait donc notre"étranger familial". Son apparition est toujours réapparition. Il est donc un être ancestral: un parent -lointain, certes- qu'on à souvent peur de voir revenir à la maison, parce que s'il revient, c'est probablement pour rouvrir parmi nous une secrète et persistante blessure relative à la question généalogique.

L'enfance actualise la survie et l'héritage du genre humain; mais elle potentialise aussi - donne puisance à - son avenir même. C'esr surtout cela que je vois, pour finir, dans le film "Des spectres hantent l'Europe" : je vois des enfants partout.

Je les vois, tous petits, faisant la queue dans la boue, vêtus de ces imperméables blancs trop grands pour eux et qui leur donnent, plus qu'aux adultes , cette touche spectrale et cependant si vivace. Je sais q'ils sont parmi les plus atteints, les plus vulnérables, les plus survivants parmi tant d'autres enfants morts en mer ou dans la guerre.Mais je les vois sourire, chanter,jouer avec rien, inventeurs d'un avenir surgi de la plus grande pauvreté." Georges Didi -Huberman p 85

Je les vois, tous petits, faisant la queue dans la boue, vêtus de ces imperméables blancs trop grands pour eux et qui leur donnent, plus qu'aux adultes , cette touche spectrale et cependant si vivace. Je sais q'ils sont parmi les plus atteints, les plus vulnérables, les plus survivants parmi tant d'autres enfants morts en mer ou dans la guerre.Mais je les vois sourire, chanter,jouer avec rien, inventeurs d'un avenir surgi de la plus grande pauvreté." Georges Didi -Huberman p 85

Des spectres hantent l'Europe ? Oui Monsieur, et c'est même ce qui pouvait arriver de mieux à l'Europe.Rappelez-vous que Derrida écrivait dans Spectres de Mars au sujet de ce paradoxe de la survivance : " Un revenant étant toujours appelé à venir et à revenir, la pensée du spectre, contrairement à ce que l'on croit, fait signe vers l'avenir. C'est une pensée du passé, un héritage qui ne peut venir que de ce qui n'est pas encore arrivé - de l'arrivant même." Rappelez-vous ce que Pasolini faisait de le " force du passé" une chose " plus moderne que les modernes".

Georges Didi-Huberman -p 85

Georges Didi-Huberman -p 85

En cela ils sont "nos spectres" : notre propre hantise autant que notre propre destination.

Georges Didi-Huberman - p68

Georges Didi-Huberman - p68

Tous ces mouvements de migration ont un nom générique : la culture.Non pas la culture des "émissions culturelles" ou des " ministères de la culture", mais la culture au sens anthropologique du terme, à savoir ce qui fait des humains ces êtres capables, non seulement de parler, de travailler ou d'inventer des outils, voire des œuvres d'art, mais encore de vivre en société, de se parler, de s'inventer, de s'imaginer les uns les autres. Lorsqu'une société se met à confondre son voisin avec l'ennemi, ou bien l'étranger avec le danger, lorsqu'elle invente des institutions pour mettre en œuvre cette confusion paranoïaque , alors on peut dire, en toute logique historique - et non pas selon un simple point de vue éthique- qu'elle est entrain de perdre sa culture, sa propre capacité de civilisation. " Georges Didi-Huberman - p 62

Toute histoire transforme ce qui la précède, mais aucune histoire n'est "terminée" pour la simple raison que ce qui vient après demeure hanté, pour le meilleur ou pour le pire, par sa propre mémoire. ( p 50)

Georges Didi-Huberman -

Georges Didi-Huberman -

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Georges Didi-Huberman

Quiz

Voir plus

La peau de Chagrin

Comment se nomme le personnage principal?

Valentin de Raphaël

Benjamin De Villecourt

Raphaël de Valentin

Emile

20 questions

1641 lecteurs ont répondu

Thème : La Peau de chagrin de

Honoré de BalzacCréer un quiz sur cet auteur1641 lecteurs ont répondu