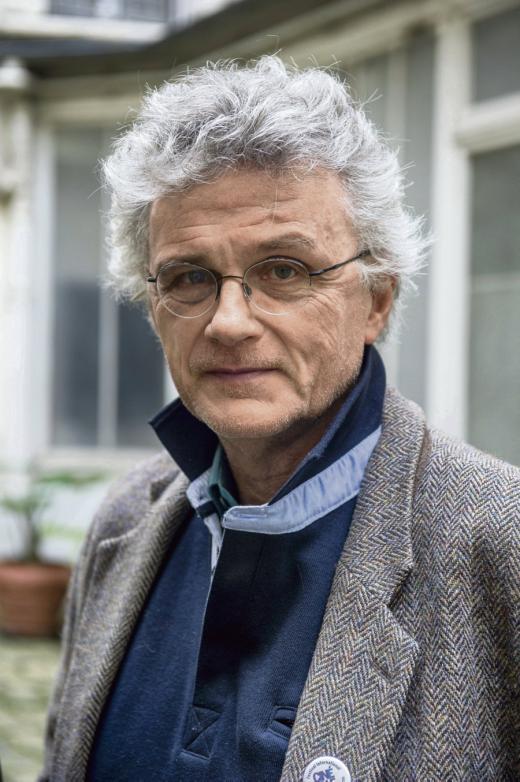

Critiques de Gérard Mordillat (423)

Je n'ai pas beaucoup ri avec cette brigade-là... Pourtant la manière dont Mordillat en avait fait le pitch lors d'une rencontre m'avait donné hâte de le lire.

Le kidnapping et la mise au travail de Pierre Ramut, un éditorialiste qui fustige les revendications ouvrières dans chacune de ses chroniques et qui prône des conditions de travail dictées par le libéralisme le plus intransigeant, auraient pu donner lieu à des situations assez drôles. Mais que nenni ! La narration et surtout les dialogues sont plombés par un didactisme explicatif tout-à-fait indigeste.

Où est la grâce de "Les vivants et les morts" ? Où est l'auto-dérision légère et comique de "Vive la sociale !" ? La façon dont l'auteur veut faire passer un message humaniste et politique est contre-productive ici, tant il insiste, tant le sérieux des protagonistes est soporifique.

De ma lecture, je ne garde le souvenir que de l'ennui dû à des tirades qui m'ont semblé interminables. Cette "Brigade du rire" m'a bien déçue !

Le kidnapping et la mise au travail de Pierre Ramut, un éditorialiste qui fustige les revendications ouvrières dans chacune de ses chroniques et qui prône des conditions de travail dictées par le libéralisme le plus intransigeant, auraient pu donner lieu à des situations assez drôles. Mais que nenni ! La narration et surtout les dialogues sont plombés par un didactisme explicatif tout-à-fait indigeste.

Où est la grâce de "Les vivants et les morts" ? Où est l'auto-dérision légère et comique de "Vive la sociale !" ? La façon dont l'auteur veut faire passer un message humaniste et politique est contre-productive ici, tant il insiste, tant le sérieux des protagonistes est soporifique.

De ma lecture, je ne garde le souvenir que de l'ennui dû à des tirades qui m'ont semblé interminables. Cette "Brigade du rire" m'a bien déçue !

C’est un roman très particulier que celui-ci, dans le sens où je ne m’attendais pas à autant entendre parler (lire) de politique ! Moi qui m’y intéresse peu, qui ne prends pas le temps de regarder les informations, j’ai pris un cours en 516 pages.

La trame de l’histoire m’a fait beaucoup rire : le principe de kidnapper un grand défenseur des valeurs françaises et de la compétitivité au travail, éditorialiste plein aux as qui n’a jamais fait partie des smicards, et le faire travailler comme à l’usine, c’est franchement du génie. Je crois que cette histoire-là nous ravit tous plus ou moins, elle nous soulage, elle satisfait un peu notre besoin de justice. Alors voilà, cette histoire a satisfait mon besoin de justice.

Gérard Mordillat écrit très bien. Je ne le connaissais pas, mais en le lisant, j’ai très bien senti que j’avais affaire à quelqu’un qui maîtrisait son sujet à la perfection. Entre les nombreuses références aux auteurs et politiciens, les citations du code du travail et les idées politiques, j’ai été plongée dans un monde que je connais trop peu.

Mais finalement, La Brigade du rire, ce n’est pas que de la politique : c’est surtout, en tout cas dans mes yeux de lectrice, de l’Humain. Comme les grands discours sur le monde du travail et le capitalisme ne me parlaient pas forcément autant qu’ils auraient pu, je me suis raccrochée aux personnages, et là encore, Gérard Mordillat est brillant. Bon, dans un sens, je regrette presque de n’avoir pas pris un calepin pour noter les informations sur les uns et les autres, parce que des personnages principaux, il y en a beaucoup. Il y en a peut-être même un peu trop. Toutefois, chacun est décrit avec une justesse exceptionnelle. Comme le dit un des personnages, toute personne grandit et se construit autour d’un secret. Dans ce roman, chaque personnage a le sien, et sa propre histoire ; chaque personnage a une personnalité poussée et réaliste. Ce souci du détail, vraiment, m’a ravie au plus haut point.

Toutefois, j’émettrai une certaine réserve par rapport à ce livre. Pour moi, 516 pages, c’est un peu trop pour le sujet et j’y ai trouvé quelques longueurs. Bien sûr, comme toujours, cela n’engage que moi ! Mais arrivée dans les pages 400, j’avais hâte de parvenir au dénouement (qui est loin de m’avoir déçue, cela dit).

Lien : https://folitteraires.wordpr..

La trame de l’histoire m’a fait beaucoup rire : le principe de kidnapper un grand défenseur des valeurs françaises et de la compétitivité au travail, éditorialiste plein aux as qui n’a jamais fait partie des smicards, et le faire travailler comme à l’usine, c’est franchement du génie. Je crois que cette histoire-là nous ravit tous plus ou moins, elle nous soulage, elle satisfait un peu notre besoin de justice. Alors voilà, cette histoire a satisfait mon besoin de justice.

Gérard Mordillat écrit très bien. Je ne le connaissais pas, mais en le lisant, j’ai très bien senti que j’avais affaire à quelqu’un qui maîtrisait son sujet à la perfection. Entre les nombreuses références aux auteurs et politiciens, les citations du code du travail et les idées politiques, j’ai été plongée dans un monde que je connais trop peu.

Mais finalement, La Brigade du rire, ce n’est pas que de la politique : c’est surtout, en tout cas dans mes yeux de lectrice, de l’Humain. Comme les grands discours sur le monde du travail et le capitalisme ne me parlaient pas forcément autant qu’ils auraient pu, je me suis raccrochée aux personnages, et là encore, Gérard Mordillat est brillant. Bon, dans un sens, je regrette presque de n’avoir pas pris un calepin pour noter les informations sur les uns et les autres, parce que des personnages principaux, il y en a beaucoup. Il y en a peut-être même un peu trop. Toutefois, chacun est décrit avec une justesse exceptionnelle. Comme le dit un des personnages, toute personne grandit et se construit autour d’un secret. Dans ce roman, chaque personnage a le sien, et sa propre histoire ; chaque personnage a une personnalité poussée et réaliste. Ce souci du détail, vraiment, m’a ravie au plus haut point.

Toutefois, j’émettrai une certaine réserve par rapport à ce livre. Pour moi, 516 pages, c’est un peu trop pour le sujet et j’y ai trouvé quelques longueurs. Bien sûr, comme toujours, cela n’engage que moi ! Mais arrivée dans les pages 400, j’avais hâte de parvenir au dénouement (qui est loin de m’avoir déçue, cela dit).

Lien : https://folitteraires.wordpr..

Des amis de jeunesse, réunis par une même idéologie du respect de l'homme dans le travail décident d'enlever un journaliste qui prône des conditions de travail inhumaines.

Ils décident de constituer la "brigade du rire".

J'ai survolé plus que je n'ai lu le livre à cause de nombreux détails inutiles sur l'un et sur l'autre, à cause aussi de la trop grande importance du monde économique actuel part rapport aux faits.

La déception et le pessimisme de l'auteur transparaissent trop dans les pages.

Bref, j'ai été déçue alors que j'avais entendu le "Prologue" lu par l'auteur dans les "Bonnes feuilles" du mois d'août et qui allait bien avec le style de Gérard Mordillat que j'apprécie en général pour son humanité et son contact avec la réalité sociale.

Challenge pavés

Ils décident de constituer la "brigade du rire".

J'ai survolé plus que je n'ai lu le livre à cause de nombreux détails inutiles sur l'un et sur l'autre, à cause aussi de la trop grande importance du monde économique actuel part rapport aux faits.

La déception et le pessimisme de l'auteur transparaissent trop dans les pages.

Bref, j'ai été déçue alors que j'avais entendu le "Prologue" lu par l'auteur dans les "Bonnes feuilles" du mois d'août et qui allait bien avec le style de Gérard Mordillat que j'apprécie en général pour son humanité et son contact avec la réalité sociale.

Challenge pavés

De Gérard Mordillat je ne connaissais que le nom, de loin.

C'est en entendant à la télévision une critique sur ce roman que j'ai voulu le lire.

D'anciens potes de lycées, ayant connu un moment de gloire - et un entrefilet dans le quotidien L'Equipe - lors de leur victoire à un championnat d'une ligue inférieure de handball, se retrouvent chez l'un d'eux, devenu prof d'anglais tout en rêvant secrétement d'écrire un roman.

La soirée passant, l'alcool aidant, ils décident de kidnapper Ramut, un journaliste d'une revue bien à droite - pour ne pas dire autre chose - qui parle des ouvriers sans en avoir jamais vu un seul de sa vie et prône, sous couvert de compétitivité, le retour à la semaine de 48 heures, le travail le dimanche, un salaire au SMIC moins 20%... Facile quand on a grandi dans une famille bourgeoise et qu'on n'a jamais sué de sa vie, hormis en bord de mer l'été. Alors la fine équipe décide de le mettre au travail, appliquant à la lettre les principes qu'il expose à tour d'articles.

J'ai trouvé le livre drôle, caustique et intéressant. Et il soulève un gros problème de notre société: comment un petit tas de penseurs décident pour le reste, le "ventre mou"?

Car on peut aussi se demander comment un magistrat qui a grandi dans l'opulence peut légitimement condamner un petit gars de cité. Ou comment un policitien, qui ne connaît même pas le prix d'une baguette, peut dire sans sourciller qu'on s'en sort très bien avec 1500 euros par mois... Malheureusement, la méritocratie a ses limites et quand on vient d'un milieu social défavorisé il est bien difficile d'en sortir, quoi qu'on en dise ou pense.

Mais pour en revenir au roman, je l'ai trouvé très agréable à lire même si peu réaliste (mais est-ce un problème?) J'ai beaucoup aimé la toute toute fin.

Néanmoins, j'ai trouvé aussi qu'il y avait quelques longueurs et j'étais contente de le terminer.

C'est en entendant à la télévision une critique sur ce roman que j'ai voulu le lire.

D'anciens potes de lycées, ayant connu un moment de gloire - et un entrefilet dans le quotidien L'Equipe - lors de leur victoire à un championnat d'une ligue inférieure de handball, se retrouvent chez l'un d'eux, devenu prof d'anglais tout en rêvant secrétement d'écrire un roman.

La soirée passant, l'alcool aidant, ils décident de kidnapper Ramut, un journaliste d'une revue bien à droite - pour ne pas dire autre chose - qui parle des ouvriers sans en avoir jamais vu un seul de sa vie et prône, sous couvert de compétitivité, le retour à la semaine de 48 heures, le travail le dimanche, un salaire au SMIC moins 20%... Facile quand on a grandi dans une famille bourgeoise et qu'on n'a jamais sué de sa vie, hormis en bord de mer l'été. Alors la fine équipe décide de le mettre au travail, appliquant à la lettre les principes qu'il expose à tour d'articles.

J'ai trouvé le livre drôle, caustique et intéressant. Et il soulève un gros problème de notre société: comment un petit tas de penseurs décident pour le reste, le "ventre mou"?

Car on peut aussi se demander comment un magistrat qui a grandi dans l'opulence peut légitimement condamner un petit gars de cité. Ou comment un policitien, qui ne connaît même pas le prix d'une baguette, peut dire sans sourciller qu'on s'en sort très bien avec 1500 euros par mois... Malheureusement, la méritocratie a ses limites et quand on vient d'un milieu social défavorisé il est bien difficile d'en sortir, quoi qu'on en dise ou pense.

Mais pour en revenir au roman, je l'ai trouvé très agréable à lire même si peu réaliste (mais est-ce un problème?) J'ai beaucoup aimé la toute toute fin.

Néanmoins, j'ai trouvé aussi qu'il y avait quelques longueurs et j'étais contente de le terminer.

Gérard Mordillat nous propose de suivre le quotidien de nombreux personnages qui vont former une brigade du rire. Kidnappant le patron de l'usine où ils travaillent, les ouvriers vont vouloir lui montrer que les conditions de travail sont difficiles et vont se révolter... Tout simplement génial et très drôle !

Comment lutter contre les cons ? En leur parlant ? En les instruisant ? Ce roman propose une autre méthode.

Une vieille équipe de handball cabossée par la vie se reforme, non pour se remettre au sport mais pour faire quelque chose contre la société capitaliste qu’elle vomit. Mais que faire ? On décide d’enlever l’éditorialiste vedette Pierre Camut et de le faire bosser dans les conditions qu’il préconise dans le journal Valeurs françaises afin d’être compétitif face aux Chinois et autres concurrents des traine-savates et des feignants.

Le beau parleur va percer des trous durant des heures enfermé dans un bunker pour un salaire de misère. Cela le changera-t-il ? Pas autant que ses kidnappeurs qui tous voient leur vie bouleversée de mille façons, au point qu’on en oublie l’insignifiant connard qui perce des trous et qu'on s'attache à Kol le révolté, à Dylan et à ses deux femmes, à Zac le critique de cinéma, à toute cette joyeuse bande qui essaie de trouver, à travers le mauvais coup fait à Camut, un sens à leur existence qui part en vrille.

Tout se termine dans un éclat de rire, mais d’un rire réfléchi, presque mélancolique. On ne peut pas lutter contre les cons, alors autant en rire.

Lien : http://www.lie-tes-ratures.c..

Une vieille équipe de handball cabossée par la vie se reforme, non pour se remettre au sport mais pour faire quelque chose contre la société capitaliste qu’elle vomit. Mais que faire ? On décide d’enlever l’éditorialiste vedette Pierre Camut et de le faire bosser dans les conditions qu’il préconise dans le journal Valeurs françaises afin d’être compétitif face aux Chinois et autres concurrents des traine-savates et des feignants.

Le beau parleur va percer des trous durant des heures enfermé dans un bunker pour un salaire de misère. Cela le changera-t-il ? Pas autant que ses kidnappeurs qui tous voient leur vie bouleversée de mille façons, au point qu’on en oublie l’insignifiant connard qui perce des trous et qu'on s'attache à Kol le révolté, à Dylan et à ses deux femmes, à Zac le critique de cinéma, à toute cette joyeuse bande qui essaie de trouver, à travers le mauvais coup fait à Camut, un sens à leur existence qui part en vrille.

Tout se termine dans un éclat de rire, mais d’un rire réfléchi, presque mélancolique. On ne peut pas lutter contre les cons, alors autant en rire.

Lien : http://www.lie-tes-ratures.c..

Le bien commun ❤️

Après Le Suaire, somptueuse trilogie qui se proposait de retracer réelle et mystique du Suaire de Turin, la plume de Gérard Mordillat s’associe une fois encore aux crayons et aux pinceaux d’Eric Liberge pour signer un récit historique fascinant et captivant qui va nous entraîner d’une Allemagne en proie aux révoltes paysannes.

Envoyé par le Pape Léon X espionner les réformateurs allemands, le jeune Luca, élève de Raphaël, va se confronter à deux grands penseurs de la Réforme Protestante : Martin Luther, frère augustin inspirateur de la Réforme et Thomas Müntzer, prêtre défenseur d’une Réforme radicale qui mettrait à bas les privilèges iniques du clergé et de la noblesse pour libérer les pauvres du joug qui les oppressent et leur permettre de comprendre le message des Evangiles.

Le scénario précis et solidement documenté de Gérard Mordillat est remarquablement mis en image par le formidable travail d’Eric Liberge dont le trait réaliste, l’encrage subtil et la lumière fascinante font de chacune de ses cases un petit tableau qui se contemple avec fascination.

Lien : http://sdimag.fr/index.php?r..

Après Le Suaire, somptueuse trilogie qui se proposait de retracer réelle et mystique du Suaire de Turin, la plume de Gérard Mordillat s’associe une fois encore aux crayons et aux pinceaux d’Eric Liberge pour signer un récit historique fascinant et captivant qui va nous entraîner d’une Allemagne en proie aux révoltes paysannes.

Envoyé par le Pape Léon X espionner les réformateurs allemands, le jeune Luca, élève de Raphaël, va se confronter à deux grands penseurs de la Réforme Protestante : Martin Luther, frère augustin inspirateur de la Réforme et Thomas Müntzer, prêtre défenseur d’une Réforme radicale qui mettrait à bas les privilèges iniques du clergé et de la noblesse pour libérer les pauvres du joug qui les oppressent et leur permettre de comprendre le message des Evangiles.

Le scénario précis et solidement documenté de Gérard Mordillat est remarquablement mis en image par le formidable travail d’Eric Liberge dont le trait réaliste, l’encrage subtil et la lumière fascinante font de chacune de ses cases un petit tableau qui se contemple avec fascination.

Lien : http://sdimag.fr/index.php?r..

Avec Gérard Mordillat, dont on connaît les nombreux engagements pour une société plus juste et délivrée du capitalisme, au scénario, et le talentueux Éric Libergé au dessin, une somptueuse BD en noir et blanc, retraçant les différents épisodes de la Guerre des Paysans au XVIe siècle, jusqu’à la mort de Thomas Münzer en 1525… Sous le regard de Luca Ponti, un jeune peintre envoyé par le Pape en Allemagne pour espionner à son profit, nous voyons Martin Luther se révolter contre la pratique des indulgences et tous les dysfonctionnements de l’Eglise. Pourtant, bien vite, le schisme religieux qu’il inaugure semble bien une réponse insuffisante aux maux de l’époque, une opposition trop respectueuse des privilèges des puissants, aux yeux de ceux qui voient la misère du peuple et voudraient renverser l’ordre des choses. « Il faut surtout que tu comprennes que le monde a faim et ne se soucie pas de théologie. La pierre s’est détachée de la montagne et est devenue grande… Il n’est que temps de se lever contre ceux qui, poussés par la cupidité, affament le peuple et méprisent le salut des mourants », répond Thomas Müntzer, bientôt le chef de la rébellion paysanne, à Luca Ponti lorsqu’ils se rencontrent. Et c’est le début d’une jacquerie tragique, dans laquelle les adversaires du débat religieux se ligueront pour mieux contrer la force des troupes populaires, jusqu’aux terribles massacres… Dans une excellente synthèse, proposée après le récit en BD, Gérard Mordillat analyse le déroulement des événements et montre leurs enjeux, leur puissance symbolique dans le débat des penseurs communistes, de Friedrich Engels aux leaders des manifestations d’aujourd’hui reprenant pour slogan les derniers mots de Thomas Müntzer, « omnia sunt communia », « toutes choses sont communes ». Un livre qui devrait plaire à tous ceux qui s’intéressent aux « choses communes », pour qui le combat pour l’avènement d’une société plus juste continue plus que jamais…

Il est plaisant de se plonger dans un livre tel que celui-ci. Tout d'abord, les dessins sont d'une grande beauté et, si je n'apprécie généralement pas les BD sans couleurs, j'ai revu cette opinion tant les traits sont plaisants. Ensuite, il est toujours agréable de s'immerger dans un livre qui vous ouvre les yeux sur un pan de l'histoire des hommes et des idées.

Merci au duo Mordillat-Liberge pour cette incursion réussie au cœur du XVIème siècle.

Merci au duo Mordillat-Liberge pour cette incursion réussie au cœur du XVIème siècle.

Club N°49 : BD sélectionnée

------------------------------------

Une excellente histoire, un dessin surprenant, une thématique complexe et pourtant limpide par le support...

Une réussite Futuropolis.

VT

------------------------------------

BD illustrant les inégalités sociales de l'Allemagne du 16e siècle.

Très bien illustré.

------------------------------------

La narration est très claire, intelligente et permet une approche 'pédagogique' de cette période sans pour autant être pesante.

Gwen

------------------------------------

Lien : https://mediatheque.lannion...

------------------------------------

Une excellente histoire, un dessin surprenant, une thématique complexe et pourtant limpide par le support...

Une réussite Futuropolis.

VT

------------------------------------

BD illustrant les inégalités sociales de l'Allemagne du 16e siècle.

Très bien illustré.

------------------------------------

La narration est très claire, intelligente et permet une approche 'pédagogique' de cette période sans pour autant être pesante.

Gwen

------------------------------------

Lien : https://mediatheque.lannion...

En 1525, en Allemagne, le moine Martin Luther s'insurge contre la vente des indulgences par l'Église pour financer la construction de la Basilique Saint-Pierre de Rome. le prêtre Thomas Müntzer le suit et appelle au soulèvement contre les seigneurs qui exploitent les paysans. Alors que châteaux et monastères sont pillés et incendiés, le premier se range du côté des princes tandis que le second prend la tête de la révolte et lance le mot d'ordre : Omnia sunt communia.

Luca Ponti, fils illégitime de Jules Médicis et apprenti dans l'atelier de maître Raphaël, est envoyé par le Pape Léon X pour être ses yeux et ses oreilles, observer les transactions et les événements, lui adresser des rapports, et après deux mois de voyage il arrive à Wittenberg, sur les bords de l'Elbe. Son savoir, pour les Écritures notamment, et son talent de dessinateur attirent l'attention, lui permettent de gagner la confiance des différents protagonistes et de les accompagner.

Ce parti pris incarné permet de donner chair à ce récit historique. le scénario de Gérard Mordillat qui a longtemps porté cette histoire pour un projet de long métrage avec Roberto Rosselini, est superbement mis en images par Éric Liberge : son trait, fort classique, convient parfaitement à cette fresque historique. Il a su donner vie à ces foules populaires, des visages à ces multiples anonymes, s'inspirant en toute discrétion des scènes de liesses peintes par Brueghel comme des danses macabres.

Les ambiguïtés de cette Réforme qui pactise avec le pouvoir sans jamais menacer l'ordre établi, sont finalement intemporelles : dès que le peuple veut se mêler de ses affaires et de son avenir, exige plus d'équité, il sera toujours et aussitôt violemment réprimé.

Article à retrouver sur le blog :

Lien : https://bibliothequefahrenhe..

Luca Ponti, fils illégitime de Jules Médicis et apprenti dans l'atelier de maître Raphaël, est envoyé par le Pape Léon X pour être ses yeux et ses oreilles, observer les transactions et les événements, lui adresser des rapports, et après deux mois de voyage il arrive à Wittenberg, sur les bords de l'Elbe. Son savoir, pour les Écritures notamment, et son talent de dessinateur attirent l'attention, lui permettent de gagner la confiance des différents protagonistes et de les accompagner.

Ce parti pris incarné permet de donner chair à ce récit historique. le scénario de Gérard Mordillat qui a longtemps porté cette histoire pour un projet de long métrage avec Roberto Rosselini, est superbement mis en images par Éric Liberge : son trait, fort classique, convient parfaitement à cette fresque historique. Il a su donner vie à ces foules populaires, des visages à ces multiples anonymes, s'inspirant en toute discrétion des scènes de liesses peintes par Brueghel comme des danses macabres.

Les ambiguïtés de cette Réforme qui pactise avec le pouvoir sans jamais menacer l'ordre établi, sont finalement intemporelles : dès que le peuple veut se mêler de ses affaires et de son avenir, exige plus d'équité, il sera toujours et aussitôt violemment réprimé.

Article à retrouver sur le blog :

Lien : https://bibliothequefahrenhe..

La guerre des paysans se déroule en 1525 au premiers de la réforme. Le moine Martin Luther publie publie ses "95 thèses" contre les indulgences dont l’Église catholique fait commerce pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. C’est une véritable déclaration de guerre contre le pape Léon X.

Les paysans de l'Allemagne méridionale se reconnaissent dans ses thèses et se soulèvent. Martin Luther les désavoue et rejoint l'ordre établi par les princes. Un autre moine, Thomas Mûntzer les rejoint et prend leur tête.

C'est le récit d'une guerre contre les inégalités, contre les injustices dont le mot d'ordre est "Tout est à tous".

Ce récit historique m'a permis de découvrir des faits et des personnages que j'ignorais. Elle montre surtout Martin Luther sous un autre jour et met en lumière les convictions et le sacrifice de Thomas Müntzer.

Les textes de Gérard Mordillat sont admirablement servis par le graphisme de Eric Liberge.

Cette BD est un excellent vecteur pour mieux appréhender l'Histoire et les premiers temps de la Réforme.

Les paysans de l'Allemagne méridionale se reconnaissent dans ses thèses et se soulèvent. Martin Luther les désavoue et rejoint l'ordre établi par les princes. Un autre moine, Thomas Mûntzer les rejoint et prend leur tête.

C'est le récit d'une guerre contre les inégalités, contre les injustices dont le mot d'ordre est "Tout est à tous".

Ce récit historique m'a permis de découvrir des faits et des personnages que j'ignorais. Elle montre surtout Martin Luther sous un autre jour et met en lumière les convictions et le sacrifice de Thomas Müntzer.

Les textes de Gérard Mordillat sont admirablement servis par le graphisme de Eric Liberge.

Cette BD est un excellent vecteur pour mieux appréhender l'Histoire et les premiers temps de la Réforme.

Omnia sunt communia.

-

Ce tome contient une histoire complète, indépendante de toute autre, relatant un épisode historique se déroulant en 1525. Il a été réalisé par Gérard Mordillat pour le scénario, et par Éric Liberge pour les dessins en noir & blanc, avec des nuances de gris, avec une tache de couleur en page 105 et une en page 110, la dernière page du récit. Le tome se termine avec une postface de trois pages, rédigée par Mordillat, à l’attention de Liberge, présentant la nature du récit, ainsi que par une page de chronologie de la guerre des paysans, de 1490 avec la naissance de Thomas Müntzer, à juillet 1525 avec la parution de Missive sur le dur opuscule contre les paysans, de Martin Luther.

Rome, chantier de la basilique Saint Pierre, 1514. Il s’appelle Luca Ponti, mais il est un Médicis comme le saint père Léon X. Sa mère – dont la beauté excite encore la jalousie de toutes les romaines – travaillait comme chambrière au service des Médicis. Il est le fils de Jules de Médicis. Le prince ne pouvait pas le reconnaître, mais il s’est chargé de lui faire donner une éducation chez les dominicains à Santa Sabina où il a appris le latin et le grec, le français et l’allemand. Il a été présenté à maître Raphaël par Margherita Luti, la fille d’un boulanger, sa maîtresse qui est une amie d’enfance de sa mère, et sa voisine dans le Trastevere. Dieu lui a donné un don et il peut presque recopier la nature à s’y tromper, y compris les visages. À quinze ans, il est entré en apprentissage dans son atelier pour y apprendre l’art de peindre. Il y travaille avec maître Raphaël depuis qu’il est le seul architecte à Saint Pierre. Aujourd’hui, avec Enrico Labate et Bernardo Tofoletti, maîtres charpentier et carrier du chantier, ils accompagnent le saint-père pour visiter les travaux de la basilique Saint Pierre que son maître doit reprendre après la mort de Bramante, l’architecte.

Luca Ponti observe les ouvriers au travail sur la fresque, et il écoute Raphaël rendre compte de l’avancement du chantier, au pape. Celui-ci lui demande de finir le chantier avant que le Seigneur ne le rappelle à lui. Raphaël l’informe qu’avant de reprendre la construction, il doit corriger ce qui a été mal fait, ce qui se fissure, ce que Bramante a laissé inachevé. Leur conversation est interrompue par une sœur venue informer le pape que Albert de Bandebourg et le banquier Fugger l’attendent pour l’audience qu’ils ont demandée. Le premier demande l’archevêché de de Mayence, le second se déclare prêt à consentir la somme nécessaire au premier pour acquérir ledit archevêché, car il sait que les indulgences garantiront un remboursement facile. L’accord est conclu. Plus tard, le pape confie une mission à Luca Ponti : suivre Tettzel qui va lever l’indulgence pour faire des rapports sur ce qu’il fait, sur l’argent qu’il ramasse, sur tout. Luca Ponti devient l’envoyé du pape. Il part pour l’Allemagne, malgré les cris et les pleurs de sa mère. Il lui faut près de deux mois pour arriver à Wittenberg, allant de monastère en monastère.

Dans la postface, le scénariste évoque la genèse de ce récit : des lectures, le rêve inaccompli d’un film avec Roberto Rossellini et enfin cette œuvre graphique. C’est la troisième collaboration entre les deux créateurs, après la trilogie de Le Suaire : Lirey, 1357 et Notre part des ténèbres (BD). Ils ont appris à travailler ensemble et il ne reste rien de la forme cinématographique : il s’agit bien d’une bande dessinée utilisant les spécificités de cette forme d’expression. Le titre annonce clairement l’enjeu : une reconstitution historique d’une révolution paysanne en 1525. Le récit commence à Rome et passe rapidement en Allemagne, où Martin Luther (1483-1546) joue un rôle de premier plan. En effet, le récit met en scène l’affichage de ses quatre-vingt-quinze thèses le 31 octobre 1517, le temps d’une page, puis la manière dont elles sont reprises par d’autres prêtres allemands, ainsi que les actions de l’Église, ou plutôt du pape et de ses envoyés, pour faire rentrer Luther dans le rang et protéger leurs intérêts financiers. S’il a déjà lu Le suaire, le lecteur connaît déjà clairement la position du scénariste sur l’Église catholique et sa hiérarchie : une véritable haine. Il n’est donc pas surpris par la condamnation des indulgences, ni par l’angle d’attaque sur l’hypocrisie d’une institution dont les responsables se gavent, alors que leurs fidèles se privent pour payer les divers impôts. Il peut même trouver que Mordillat fait presque preuve de retenue.

Les deux auteurs font preuve d’une implication totale pour réaliser une reconstitution historique tangible et plausible. Pour commencer, le scénariste situe les principales figures religieuses : Martin Luther, Thomas Müntzer (1489-1525), Jean Huss, (1372-1415), le pape Léon X (1475-1521), Andreas Rudolf Bodenstein (1486-1541), Philipp Melanchton (1497-1560). Les personnages développent l’avancement du chantier de la basilique Saint Pierre à Rome et son financement, les conditions de vie des paysans, la violence des révoltes, les enjeux d’une traduction de la Bible en langue commune, dire la messe en allemand, l’excommunication de Martin Luther, son mariage, les conditions de travail dans une mine, le nombre de soldats (40.000) face aux paysans (8.000), etc. Le lecteur constate l’habileté élégante avec laquelle le scénariste sait distiller un grand nombre d’informations historiques et religieuses dans les dialogues, et quelques cartouches d’exposition. Il apprécie qu’il sache expliquer les enjeux théologiques dans un langage accessible, sans en sacrifier l’importance, et évitant toute formulation moqueuse, sarcastique ou agressive. Le récit du déroulement des faits historiques parle de lui-même et le scénariste n’a pas besoin d’en rajouter.

Ensuite, l’artiste épate le lecteur du début à la fin par sa capacité à insuffler de la vie dans chaque séquence, même les passages de prêche ou de discussions statiques, avec un soin remarquable dans le détail. L’album s’ouvre avec un dessin en pleine page : une vue de Rome, avec le chantier de la basilique en arrière-plan, et il ne maque aucune maison, aucune façade, aucune toiture. Par la suite, plusieurs scènes se déroulent dans des églises, ou des abbayes, des monastères, dont l’architecture est à chaque fois représentée de manière à bien montrer le style correspondant, qu’il s’agisse des façades de ces monuments, ou des arches, des ogives, des piliers à l’intérieur, attestant du goût de Liberge pour ces monuments. Les cases avec des décors de village, de milieux plus modestes ou pauvres, ou des étendues naturelles offrent à chaque fois une tangibilité assurant une visite de grande qualité au lecteur, une remarquable immersion, passant par une étable, les Enfers, le pied de remparts, l’arrière d’un chariot, une grange avec du foin, le champ de bataille, une presse à imprimer, un bûcher. Le soin apporté aux personnages relève du même niveau : les tenues vestimentaires (robe de bure, habits religieux, vêtements simples de paysans, riches atours des nobles et des hommes d’église de rang élevé), les coiffures (naturelles, ou tonsures), les accessoires que ce soient des outils agricoles, des accessoires du culte, la vaisselle des banquets, etc. À chaque séquence, le dessinateur conçoit un plan de prises de vue spécifique, que ce soit une succession rapide de cases pour un échange énervé ou une joute verbale, ou des plans larges pour rendre compte du nombre de personnes et l’ampleur d’un mouvement.

La coordination entre scénariste et dessinateur apparaît très rapidement : page 9 une demi-page sous forme d’un dessin simple accompagnant un texte sur un parchemin, pages 12 & 13 des dessins de la largeur de la page pour évoquer les tourments en enfer, pages 16, 21 et 24 des dessins sans nuance de gris avec le personnage au centre et des évocations de sa vie autour, pour présenter respectivement la vie de Martin Luther, celle de Thomas Müntzer, Jean de Médicis. Puis les pages 36, 37 et 38 forment une séquence dépourvue de tout texte, de tout mot, attestant de la confiance totale que le scénariste accorde au dessinateur pour raconter l’histoire, et il y en aura d’autres par la suite. Les deux auteurs ont à cœur de présenter une reconstitution dépourvue d’exagérations romantiques, que ce soit côté clergé et noblesse, ou côté paysans et prêtres réformateurs. Le peuple souffre sous le joug des puissants, et lorsqu’ils se révoltent, ils tuent et massacrent. Gérard Mordillat ne fait d’aucun personnage, un héros au cœur pur. Il met en scène une guerre, dans tout ce qu’elle a de brutal, avec ses déchainements de violence meurtrière, ses tueries sur le champ de bataille, et ses mises à mort de boucs émissaires par la foule vengeresse, des boucheries inhumaines.

En fonction de sa familiarité avec cette époque en Allemagne, le lecteur découvre plus ou moins de choses. S’il est familier de l’œuvre récente du scénariste, il constate à nouveau qu’il fait preuve de retenue dans sa présentation des faits. Par exemple, il ne matraque pas l’antisémitisme dont fera montre Martin Luther à la fin de sa vie. Il s’attache à l’évolution des positions et des actes de Thomas Müntzer, par le biais de la vision que Luca Ponti en a. Il parvient avec une élégance remarquable à montrer comment la dénonciation des indulgences induit une remise en cause de l’ordre social établi, comment Martin Luther envisage cette rébellion contre la papauté et son clergé, et comment Thomas Müntzer développe une attitude plus cohérente avec la logique interne des quatre-vingt-quinze thèses. Le scénariste se montre honnête dans sa façon de présenter les faits, ne se limitant pas à une dénonciation pleine de fiel, montrant ce qui aurait pu être, sans rien occulter des réalités mortelles d’une révolution, sans angélisme quant aux conséquences pour les paysans qui ont suivi Thomas Müntzer dans cette guerre.

S’il a lu Le suaire des mêmes auteurs, le lecteur peut craindre que la présentation des faits ne tourne à la diatribe par moments. Dès les premières pages, il se retrouve subjugué par la qualité de la narration visuelle, sa générosité et sa consistance, appréciant son naturel grâce à une vraie collaboration entre scénariste et dessinateur. Au fil des pages, il constate que le scénariste a conçu une structure qui fait la part belle aux personnages et à leurs émotions, leur engagement, à la présentation organique des informations nécessaires à la compréhension et à l’établissement des enjeux, pour un tableau saisissant et nuancé des paramètres politiques et religieux de la société de l’époque en Allemagne. À plusieurs reprises, le lecteur est frappé par le parallèle qui s’établit de lui-même entre cette situation et l’époque contemporaine. Page 82, un paysan résume la situation : tout augmente, les dîmes, les redevances, les impôts pèsent de façon insupportable sur nous tous. Le lecteur se prend à rêver d’une bande dessinée de même qualité sur le mouvement de Niveleurs (Levellers) pendant la guerre civile anglaise (1642-1651) demandant des réformes constitutionnelles et une égalité des droits devant la loi.

-

Ce tome contient une histoire complète, indépendante de toute autre, relatant un épisode historique se déroulant en 1525. Il a été réalisé par Gérard Mordillat pour le scénario, et par Éric Liberge pour les dessins en noir & blanc, avec des nuances de gris, avec une tache de couleur en page 105 et une en page 110, la dernière page du récit. Le tome se termine avec une postface de trois pages, rédigée par Mordillat, à l’attention de Liberge, présentant la nature du récit, ainsi que par une page de chronologie de la guerre des paysans, de 1490 avec la naissance de Thomas Müntzer, à juillet 1525 avec la parution de Missive sur le dur opuscule contre les paysans, de Martin Luther.

Rome, chantier de la basilique Saint Pierre, 1514. Il s’appelle Luca Ponti, mais il est un Médicis comme le saint père Léon X. Sa mère – dont la beauté excite encore la jalousie de toutes les romaines – travaillait comme chambrière au service des Médicis. Il est le fils de Jules de Médicis. Le prince ne pouvait pas le reconnaître, mais il s’est chargé de lui faire donner une éducation chez les dominicains à Santa Sabina où il a appris le latin et le grec, le français et l’allemand. Il a été présenté à maître Raphaël par Margherita Luti, la fille d’un boulanger, sa maîtresse qui est une amie d’enfance de sa mère, et sa voisine dans le Trastevere. Dieu lui a donné un don et il peut presque recopier la nature à s’y tromper, y compris les visages. À quinze ans, il est entré en apprentissage dans son atelier pour y apprendre l’art de peindre. Il y travaille avec maître Raphaël depuis qu’il est le seul architecte à Saint Pierre. Aujourd’hui, avec Enrico Labate et Bernardo Tofoletti, maîtres charpentier et carrier du chantier, ils accompagnent le saint-père pour visiter les travaux de la basilique Saint Pierre que son maître doit reprendre après la mort de Bramante, l’architecte.

Luca Ponti observe les ouvriers au travail sur la fresque, et il écoute Raphaël rendre compte de l’avancement du chantier, au pape. Celui-ci lui demande de finir le chantier avant que le Seigneur ne le rappelle à lui. Raphaël l’informe qu’avant de reprendre la construction, il doit corriger ce qui a été mal fait, ce qui se fissure, ce que Bramante a laissé inachevé. Leur conversation est interrompue par une sœur venue informer le pape que Albert de Bandebourg et le banquier Fugger l’attendent pour l’audience qu’ils ont demandée. Le premier demande l’archevêché de de Mayence, le second se déclare prêt à consentir la somme nécessaire au premier pour acquérir ledit archevêché, car il sait que les indulgences garantiront un remboursement facile. L’accord est conclu. Plus tard, le pape confie une mission à Luca Ponti : suivre Tettzel qui va lever l’indulgence pour faire des rapports sur ce qu’il fait, sur l’argent qu’il ramasse, sur tout. Luca Ponti devient l’envoyé du pape. Il part pour l’Allemagne, malgré les cris et les pleurs de sa mère. Il lui faut près de deux mois pour arriver à Wittenberg, allant de monastère en monastère.

Dans la postface, le scénariste évoque la genèse de ce récit : des lectures, le rêve inaccompli d’un film avec Roberto Rossellini et enfin cette œuvre graphique. C’est la troisième collaboration entre les deux créateurs, après la trilogie de Le Suaire : Lirey, 1357 et Notre part des ténèbres (BD). Ils ont appris à travailler ensemble et il ne reste rien de la forme cinématographique : il s’agit bien d’une bande dessinée utilisant les spécificités de cette forme d’expression. Le titre annonce clairement l’enjeu : une reconstitution historique d’une révolution paysanne en 1525. Le récit commence à Rome et passe rapidement en Allemagne, où Martin Luther (1483-1546) joue un rôle de premier plan. En effet, le récit met en scène l’affichage de ses quatre-vingt-quinze thèses le 31 octobre 1517, le temps d’une page, puis la manière dont elles sont reprises par d’autres prêtres allemands, ainsi que les actions de l’Église, ou plutôt du pape et de ses envoyés, pour faire rentrer Luther dans le rang et protéger leurs intérêts financiers. S’il a déjà lu Le suaire, le lecteur connaît déjà clairement la position du scénariste sur l’Église catholique et sa hiérarchie : une véritable haine. Il n’est donc pas surpris par la condamnation des indulgences, ni par l’angle d’attaque sur l’hypocrisie d’une institution dont les responsables se gavent, alors que leurs fidèles se privent pour payer les divers impôts. Il peut même trouver que Mordillat fait presque preuve de retenue.

Les deux auteurs font preuve d’une implication totale pour réaliser une reconstitution historique tangible et plausible. Pour commencer, le scénariste situe les principales figures religieuses : Martin Luther, Thomas Müntzer (1489-1525), Jean Huss, (1372-1415), le pape Léon X (1475-1521), Andreas Rudolf Bodenstein (1486-1541), Philipp Melanchton (1497-1560). Les personnages développent l’avancement du chantier de la basilique Saint Pierre à Rome et son financement, les conditions de vie des paysans, la violence des révoltes, les enjeux d’une traduction de la Bible en langue commune, dire la messe en allemand, l’excommunication de Martin Luther, son mariage, les conditions de travail dans une mine, le nombre de soldats (40.000) face aux paysans (8.000), etc. Le lecteur constate l’habileté élégante avec laquelle le scénariste sait distiller un grand nombre d’informations historiques et religieuses dans les dialogues, et quelques cartouches d’exposition. Il apprécie qu’il sache expliquer les enjeux théologiques dans un langage accessible, sans en sacrifier l’importance, et évitant toute formulation moqueuse, sarcastique ou agressive. Le récit du déroulement des faits historiques parle de lui-même et le scénariste n’a pas besoin d’en rajouter.

Ensuite, l’artiste épate le lecteur du début à la fin par sa capacité à insuffler de la vie dans chaque séquence, même les passages de prêche ou de discussions statiques, avec un soin remarquable dans le détail. L’album s’ouvre avec un dessin en pleine page : une vue de Rome, avec le chantier de la basilique en arrière-plan, et il ne maque aucune maison, aucune façade, aucune toiture. Par la suite, plusieurs scènes se déroulent dans des églises, ou des abbayes, des monastères, dont l’architecture est à chaque fois représentée de manière à bien montrer le style correspondant, qu’il s’agisse des façades de ces monuments, ou des arches, des ogives, des piliers à l’intérieur, attestant du goût de Liberge pour ces monuments. Les cases avec des décors de village, de milieux plus modestes ou pauvres, ou des étendues naturelles offrent à chaque fois une tangibilité assurant une visite de grande qualité au lecteur, une remarquable immersion, passant par une étable, les Enfers, le pied de remparts, l’arrière d’un chariot, une grange avec du foin, le champ de bataille, une presse à imprimer, un bûcher. Le soin apporté aux personnages relève du même niveau : les tenues vestimentaires (robe de bure, habits religieux, vêtements simples de paysans, riches atours des nobles et des hommes d’église de rang élevé), les coiffures (naturelles, ou tonsures), les accessoires que ce soient des outils agricoles, des accessoires du culte, la vaisselle des banquets, etc. À chaque séquence, le dessinateur conçoit un plan de prises de vue spécifique, que ce soit une succession rapide de cases pour un échange énervé ou une joute verbale, ou des plans larges pour rendre compte du nombre de personnes et l’ampleur d’un mouvement.

La coordination entre scénariste et dessinateur apparaît très rapidement : page 9 une demi-page sous forme d’un dessin simple accompagnant un texte sur un parchemin, pages 12 & 13 des dessins de la largeur de la page pour évoquer les tourments en enfer, pages 16, 21 et 24 des dessins sans nuance de gris avec le personnage au centre et des évocations de sa vie autour, pour présenter respectivement la vie de Martin Luther, celle de Thomas Müntzer, Jean de Médicis. Puis les pages 36, 37 et 38 forment une séquence dépourvue de tout texte, de tout mot, attestant de la confiance totale que le scénariste accorde au dessinateur pour raconter l’histoire, et il y en aura d’autres par la suite. Les deux auteurs ont à cœur de présenter une reconstitution dépourvue d’exagérations romantiques, que ce soit côté clergé et noblesse, ou côté paysans et prêtres réformateurs. Le peuple souffre sous le joug des puissants, et lorsqu’ils se révoltent, ils tuent et massacrent. Gérard Mordillat ne fait d’aucun personnage, un héros au cœur pur. Il met en scène une guerre, dans tout ce qu’elle a de brutal, avec ses déchainements de violence meurtrière, ses tueries sur le champ de bataille, et ses mises à mort de boucs émissaires par la foule vengeresse, des boucheries inhumaines.

En fonction de sa familiarité avec cette époque en Allemagne, le lecteur découvre plus ou moins de choses. S’il est familier de l’œuvre récente du scénariste, il constate à nouveau qu’il fait preuve de retenue dans sa présentation des faits. Par exemple, il ne matraque pas l’antisémitisme dont fera montre Martin Luther à la fin de sa vie. Il s’attache à l’évolution des positions et des actes de Thomas Müntzer, par le biais de la vision que Luca Ponti en a. Il parvient avec une élégance remarquable à montrer comment la dénonciation des indulgences induit une remise en cause de l’ordre social établi, comment Martin Luther envisage cette rébellion contre la papauté et son clergé, et comment Thomas Müntzer développe une attitude plus cohérente avec la logique interne des quatre-vingt-quinze thèses. Le scénariste se montre honnête dans sa façon de présenter les faits, ne se limitant pas à une dénonciation pleine de fiel, montrant ce qui aurait pu être, sans rien occulter des réalités mortelles d’une révolution, sans angélisme quant aux conséquences pour les paysans qui ont suivi Thomas Müntzer dans cette guerre.

S’il a lu Le suaire des mêmes auteurs, le lecteur peut craindre que la présentation des faits ne tourne à la diatribe par moments. Dès les premières pages, il se retrouve subjugué par la qualité de la narration visuelle, sa générosité et sa consistance, appréciant son naturel grâce à une vraie collaboration entre scénariste et dessinateur. Au fil des pages, il constate que le scénariste a conçu une structure qui fait la part belle aux personnages et à leurs émotions, leur engagement, à la présentation organique des informations nécessaires à la compréhension et à l’établissement des enjeux, pour un tableau saisissant et nuancé des paramètres politiques et religieux de la société de l’époque en Allemagne. À plusieurs reprises, le lecteur est frappé par le parallèle qui s’établit de lui-même entre cette situation et l’époque contemporaine. Page 82, un paysan résume la situation : tout augmente, les dîmes, les redevances, les impôts pèsent de façon insupportable sur nous tous. Le lecteur se prend à rêver d’une bande dessinée de même qualité sur le mouvement de Niveleurs (Levellers) pendant la guerre civile anglaise (1642-1651) demandant des réformes constitutionnelles et une égalité des droits devant la loi.

La tour Magister : trente-huit étages au cœur du quartier de la Défense. Au sommet, l’état-major, gouverné par la logique du profit. Dans les sous-sols et les parkings, une population de misérables rendus fous par l’exclusion. Deux mondes qui s’ignorent, jusqu’au jour où les damnés décident de transgresser l’ordre social en gravissant les marches du paradis. Avec la verve batailleuse qui a fait le succès de La Brigade du rire, Gérard Mordillat, l’auteur de Vive la sociale ! et de Les Vivants et les morts, livre une fable prodigieuse sur la société capitaliste et la révolte de ceux qu’elle exclut.

J’ai lu ce roman réaliste de la France en 2017. La colère transpire à chaque page. Les mots sont crus. Les scènes violentes. Les personnages « animal » à la limite du supportable. C’est l’écriture de Gérard Mordillat décrivant la tragédie des gens « d’en bas ».

A la différence de « La Brigade du rire » et « Notre part des ténèbres » où j’avais trouvé de l’espoir. Où les ouvriers, employés, travailleurs, hommes, femmes trouvaient des rebellions formidables. De celles que je souhaite faire vivre aux riches, aux grands patrons qui nous pourrissent la vie. Dans celui-ci je trouve qu’il n’y a plus d’espoir, que tout est noir et que personne ne peut espérer une vie meilleure. Nous sommes en 2022 et la société libérale est devenue sécuritaire. Existe-t-il une porte de sortie ?

Claudia

Lien : https://educpop.fr/2022/12/0..

J’ai lu ce roman réaliste de la France en 2017. La colère transpire à chaque page. Les mots sont crus. Les scènes violentes. Les personnages « animal » à la limite du supportable. C’est l’écriture de Gérard Mordillat décrivant la tragédie des gens « d’en bas ».

A la différence de « La Brigade du rire » et « Notre part des ténèbres » où j’avais trouvé de l’espoir. Où les ouvriers, employés, travailleurs, hommes, femmes trouvaient des rebellions formidables. De celles que je souhaite faire vivre aux riches, aux grands patrons qui nous pourrissent la vie. Dans celui-ci je trouve qu’il n’y a plus d’espoir, que tout est noir et que personne ne peut espérer une vie meilleure. Nous sommes en 2022 et la société libérale est devenue sécuritaire. Existe-t-il une porte de sortie ?

Claudia

Lien : https://educpop.fr/2022/12/0..

Telle la tour de Babel, la tour Magister, trente-huit étages, sept sous-sols, se dresse au cœur de la Défense. C’est l’ambition de l’architecte : relever le défi biblique. Cette tour a pour mission de réunir les hommes d’une même entreprise, le groupe d’assurances Magister.

L’entreprise utilisent les méthodes de management les plus sauvages : « la concurrence fait rage, affûtez vos canines. Le cadre est un chef de bande. L’entreprise chasse en meute. Pas de sentimentalisme mal placé : c’est eux ou vous. C’est la loi du plus fort. »

Cette loi du plus fort se retrouve à tous les étages et sous-étages. « L’homme est un loup pour l’homme ». Le libéralisme autorise tout au nom du profit. Les plus pauvres, ce sont ceux du 7e sous-sol : il y Trash, sa femme Trude et leurs enfants. Leurs conditions de vie sont innommables.

Des vies suspendues aux déchets que l’on trouve dans les poubelles : les sans-papiers obligés d’accepter toutes les conditions de travail, les gens en intérim qui vivent dans leur voiture car leur salaire est trop faible pour pouvoir se loger décemment… tous ces hommes et femmes vivant au jour le jour, évoluent dans le même immeuble que des gens qui gagnent 700 000 euro annuel plus bonus, stock option…. Ils ont eux aussi leurs problèmes. Si pour les premiers, manger est une préoccupation pour les seconds il s’agit plutôt de leur vie sentimentale qui s’émiette ; en amour, il y a toujours un qui souffre et un qui s’ennuie. Leur vie aisée s’écoule entre chassés-croisés amoureux et chausse-trappes pour garder ou acquérir un poste plus prestigieux.

Tous les occupants parlent la même langue mais les mots n’ont pas la même valeur. Pour les uns, ils désignent ce qu’il faut pour survivre, pour les autres, ce qu’il faut pour chasser l’ennui d’une existence où l’argent est la principale valeur.

Les interventions de Thelma Lopez la compagne d’un des dirigeants de Magister, soulignent de façon plus didactiques les travers du libéralisme.

Comme Fritz Lang dans Métropolis, l’auteur dénonce l’exploitation du prolétariat dans un récit apocalyptique.

Plus de cinquante destins s’entrecroisent dans ce livre dont on ne lâche pas les pages avant la fin. J’ai adoré les interventions de Thelma qui mettent les mots sur les maux du capitalisme : « l’usage du terme « populiste » n’est pas anodin. C’est une arme de propagande, un fusil à deux coups. D’une part, il s’agit ouvertement de disqualifier le « peuple » dont on entend la voix dans « populiste » et de mettre dans le même sac médiatique des forces que tout oppose : l’extrême droite, des néofascistes et des néonazis et la gauche, la vraie, insurgée contre la dictature de la finance. »

Comme Fritz Lang dans Métropolis, l’auteur dénonce l’exploitation du prolétariat dans un récit apocalyptique.

Lien : https://chrisylitterature.jo..

L’entreprise utilisent les méthodes de management les plus sauvages : « la concurrence fait rage, affûtez vos canines. Le cadre est un chef de bande. L’entreprise chasse en meute. Pas de sentimentalisme mal placé : c’est eux ou vous. C’est la loi du plus fort. »

Cette loi du plus fort se retrouve à tous les étages et sous-étages. « L’homme est un loup pour l’homme ». Le libéralisme autorise tout au nom du profit. Les plus pauvres, ce sont ceux du 7e sous-sol : il y Trash, sa femme Trude et leurs enfants. Leurs conditions de vie sont innommables.

Des vies suspendues aux déchets que l’on trouve dans les poubelles : les sans-papiers obligés d’accepter toutes les conditions de travail, les gens en intérim qui vivent dans leur voiture car leur salaire est trop faible pour pouvoir se loger décemment… tous ces hommes et femmes vivant au jour le jour, évoluent dans le même immeuble que des gens qui gagnent 700 000 euro annuel plus bonus, stock option…. Ils ont eux aussi leurs problèmes. Si pour les premiers, manger est une préoccupation pour les seconds il s’agit plutôt de leur vie sentimentale qui s’émiette ; en amour, il y a toujours un qui souffre et un qui s’ennuie. Leur vie aisée s’écoule entre chassés-croisés amoureux et chausse-trappes pour garder ou acquérir un poste plus prestigieux.

Tous les occupants parlent la même langue mais les mots n’ont pas la même valeur. Pour les uns, ils désignent ce qu’il faut pour survivre, pour les autres, ce qu’il faut pour chasser l’ennui d’une existence où l’argent est la principale valeur.

Les interventions de Thelma Lopez la compagne d’un des dirigeants de Magister, soulignent de façon plus didactiques les travers du libéralisme.

Comme Fritz Lang dans Métropolis, l’auteur dénonce l’exploitation du prolétariat dans un récit apocalyptique.

Plus de cinquante destins s’entrecroisent dans ce livre dont on ne lâche pas les pages avant la fin. J’ai adoré les interventions de Thelma qui mettent les mots sur les maux du capitalisme : « l’usage du terme « populiste » n’est pas anodin. C’est une arme de propagande, un fusil à deux coups. D’une part, il s’agit ouvertement de disqualifier le « peuple » dont on entend la voix dans « populiste » et de mettre dans le même sac médiatique des forces que tout oppose : l’extrême droite, des néofascistes et des néonazis et la gauche, la vraie, insurgée contre la dictature de la finance. »

Comme Fritz Lang dans Métropolis, l’auteur dénonce l’exploitation du prolétariat dans un récit apocalyptique.

Lien : https://chrisylitterature.jo..

Une excellente critique de notre société du toujours plus, où tout peut s'arrêter du jour au lendemain et plonger la personne dans le monde des invisibles/indésirables... Un de mes coups de cœur de l'année.

Dans Les vivants et les morts, Gérard Mordillat avait campé une fresque dans une usine en cours de fermeture du nord de la France.

Changement de décor radical, c'est à la Défense que se situe l'action de ce roman, dans la Tour Magister, siège français des Assurances du même nom.

Mais les protagonistes ne sont pas seulement les cols blancs qui peuplent la Tour (d'ailleurs, on les voit très peu ces cols blancs, hormis ceux de l'équipe directoriale), ce sont ces populations de zonards qui hantent les sous-sols dont des hordes diverses ont pris possession : les Rats, les Russkofs, ...

Ils mangent les restes des plateaux de la cantine, faisant des fiestas avec les rebuts

Ils sortent peu de ces sous-sols jusqu'à ce qu'on veuille les en expulser ...

Un plan social laisse quelques personnes sur le carreau, l'auteur nous fera suivre la lente descente aux enfers de Nelson tandis que son ancien acolyte William n'en finit plus de gravir les degrés de l'échelle hiérarchique ...

Un roman touffu, très cru, violent ... mais qui en devient caricatural à ne montrer que la déchéance

Dommage, je m'attendais à beaucoup mieux ...

Lien : http://les.lectures.de.bill...

Changement de décor radical, c'est à la Défense que se situe l'action de ce roman, dans la Tour Magister, siège français des Assurances du même nom.

Mais les protagonistes ne sont pas seulement les cols blancs qui peuplent la Tour (d'ailleurs, on les voit très peu ces cols blancs, hormis ceux de l'équipe directoriale), ce sont ces populations de zonards qui hantent les sous-sols dont des hordes diverses ont pris possession : les Rats, les Russkofs, ...

Ils mangent les restes des plateaux de la cantine, faisant des fiestas avec les rebuts

Ils sortent peu de ces sous-sols jusqu'à ce qu'on veuille les en expulser ...

Un plan social laisse quelques personnes sur le carreau, l'auteur nous fera suivre la lente descente aux enfers de Nelson tandis que son ancien acolyte William n'en finit plus de gravir les degrés de l'échelle hiérarchique ...

Un roman touffu, très cru, violent ... mais qui en devient caricatural à ne montrer que la déchéance

Dommage, je m'attendais à beaucoup mieux ...

Lien : http://les.lectures.de.bill...

G.Mordillat n'est plus à présenter, et sa « fibre sociale » n'est pas prête à se déliter.

Cette fois l'action se passe dans la Tour Magister , qui relève le défi de Babel : elle tutoie le ciel sur 38 étages et s'enfonce dans 7 sous -sols au cœur même de La Défense . C'est là que siège un important groupe d'assurances mondial.

Cette tour est une allégorie de notre société hiérarchisée, et du 38ième directorial on descend de milieu social jusqu'aux bas -fonds de la société, .Le sous sol -7 est d'ailleurs nommé celui des rats, c'est un abîme de misère, où il faut se battre pour survivre . « Heureusement » y sont entreposées les poubelles du self de l'entreprise qui permettent au moins aux plus démunis de se nourrir un peu.

Jusqu'au jour ou un ambitieux directeur adjoint imagine une salle de fitness dans ce sous sol. Viendra le moment d'arroser les restes d'eau de javel .

Révolte donc, et pas en demie-teinte chez Mordillat.

Une cinquantaine de personnages traversent ce roman cinglant et en particulier Nelson, un cadre supérieur du 38ième qui à la suite de son licenciement sombre dans la misère et la folie, et Peggy, hôtesse d'accueil pimpante et appréciée, qui elle, dort dans un sous-sol dans sa voiture en compagnie de son frère, complètement illuminé mais à priori pas dangereux.

Les dirigeants ont eux aussi des vies privées pas toujours faciles, et restent crédibles même si le trait de l'auteur est acéré .

Vers le milieu du livre , des pages entières de vocabulaire insane, je n'aime pas trop l'idée que la misère fasse des malheureux des êtres comparables à des animaux.

Les dernières pages se terminent en feu d'artifice salvateur ,quelques lignes seulement pour ne pas désespérer de ce monde.

Cette fois l'action se passe dans la Tour Magister , qui relève le défi de Babel : elle tutoie le ciel sur 38 étages et s'enfonce dans 7 sous -sols au cœur même de La Défense . C'est là que siège un important groupe d'assurances mondial.

Cette tour est une allégorie de notre société hiérarchisée, et du 38ième directorial on descend de milieu social jusqu'aux bas -fonds de la société, .Le sous sol -7 est d'ailleurs nommé celui des rats, c'est un abîme de misère, où il faut se battre pour survivre . « Heureusement » y sont entreposées les poubelles du self de l'entreprise qui permettent au moins aux plus démunis de se nourrir un peu.

Jusqu'au jour ou un ambitieux directeur adjoint imagine une salle de fitness dans ce sous sol. Viendra le moment d'arroser les restes d'eau de javel .

Révolte donc, et pas en demie-teinte chez Mordillat.

Une cinquantaine de personnages traversent ce roman cinglant et en particulier Nelson, un cadre supérieur du 38ième qui à la suite de son licenciement sombre dans la misère et la folie, et Peggy, hôtesse d'accueil pimpante et appréciée, qui elle, dort dans un sous-sol dans sa voiture en compagnie de son frère, complètement illuminé mais à priori pas dangereux.

Les dirigeants ont eux aussi des vies privées pas toujours faciles, et restent crédibles même si le trait de l'auteur est acéré .

Vers le milieu du livre , des pages entières de vocabulaire insane, je n'aime pas trop l'idée que la misère fasse des malheureux des êtres comparables à des animaux.

Les dernières pages se terminent en feu d'artifice salvateur ,quelques lignes seulement pour ne pas désespérer de ce monde.

Aïe ! première déception ! ! !

Certainement le moins bon de tous les Mordillat ! Mince, mince...

Certainement le moins bon de tous les Mordillat ! Mince, mince...

Vision crépusculaire d'une société en décomposition, « La Tour abolie », le nouveau roman de Gérard Mordillat paru chez Albin Michel, se déroule dans une tour de la Défense, dont les étages supérieurs sont occupés par une entreprise, Magister, et les parkings et sous-sol par les laissés-pour-compte, SDF, junkies. Inévitablement, ces deux mondes qui coexistent vont finir par s’entremêler, se confronter, dans cet univers clos de la Tour, symbole de l’ordre social de nos sociétés occidentales.

Le livre s’ouvre sur l’inauguration de la tour par le ministre de l’Industrie; les dirigeants de la société Magister qui occupe les lieux, sont déjà en train de préparer un plan social et d’envisager la fermeture du self, pour réaliser des économies. Nelson, du service ‘Habitations’ est licencié, sa femme le quitte, et commence pour lui une déchéance rapide qui le mènera dans les sous-sol de la Tour, sans pour autant avoir clairement conscience qu’il s’agit de son ancien lieu de travail.

J’étais intéressée par cette thématique du microcosme de la Tour, vision verticale de la société, mais j’ai été un peu déçue, j’espérais plus de complexité, plus d’originalité dans le scénario. De fait, on suit en parallèle, avec des changements de style récurrents, les démélés des différents protagonistes; certains sont touchants, comme Peggy la réceptionniste (en ‘haut’ le jour, en ‘bas’ la nuit), ou le malheureux Nelson, ou encore Solo, l’artiste des sous-sols . J’ai trouvé ce roman très sombre, car finalement aucun des personnages n’est vraiment exempt du malheur, de la souffrance, de la solitude, de la frustration. J’ai regretté que certaines situations ne soient pas vraiment crédibles. Mais malgré ces imperfections, gageons qu’après la lecture, vous garderez tout de même en vous l’empreinte de ce livre, et que peut-être, votre regard sur les exclus (et les inclus) du système aura un peu changé. Afin de poursuivre, suivez le lien

Lien : http://bit.ly/2AMKsHA

Le livre s’ouvre sur l’inauguration de la tour par le ministre de l’Industrie; les dirigeants de la société Magister qui occupe les lieux, sont déjà en train de préparer un plan social et d’envisager la fermeture du self, pour réaliser des économies. Nelson, du service ‘Habitations’ est licencié, sa femme le quitte, et commence pour lui une déchéance rapide qui le mènera dans les sous-sol de la Tour, sans pour autant avoir clairement conscience qu’il s’agit de son ancien lieu de travail.

J’étais intéressée par cette thématique du microcosme de la Tour, vision verticale de la société, mais j’ai été un peu déçue, j’espérais plus de complexité, plus d’originalité dans le scénario. De fait, on suit en parallèle, avec des changements de style récurrents, les démélés des différents protagonistes; certains sont touchants, comme Peggy la réceptionniste (en ‘haut’ le jour, en ‘bas’ la nuit), ou le malheureux Nelson, ou encore Solo, l’artiste des sous-sols . J’ai trouvé ce roman très sombre, car finalement aucun des personnages n’est vraiment exempt du malheur, de la souffrance, de la solitude, de la frustration. J’ai regretté que certaines situations ne soient pas vraiment crédibles. Mais malgré ces imperfections, gageons qu’après la lecture, vous garderez tout de même en vous l’empreinte de ce livre, et que peut-être, votre regard sur les exclus (et les inclus) du système aura un peu changé. Afin de poursuivre, suivez le lien

Lien : http://bit.ly/2AMKsHA

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Gérard Mordillat

Lecteurs de Gérard Mordillat (2149)Voir plus

Quiz

Voir plus

Twilight, Fascination ou TOME 1.

De quoi parle ce roman ?

De vampires, romantisme,...

De fées et sorcières.

De poneys et d'équitation.

C'est un recueil de poésies.

11 questions

3447 lecteurs ont répondu

Thème : Twilight, tome 1 : Fascination de

Stephenie MeyerCréer un quiz sur cet auteur3447 lecteurs ont répondu