Nationalité : Suisse

Né(e) à : Neuchâtel , le 06/08/1896

Mort(e) à : Genève , le 16/09/1980

Né(e) à : Neuchâtel , le 06/08/1896

Mort(e) à : Genève , le 16/09/1980

Biographie :

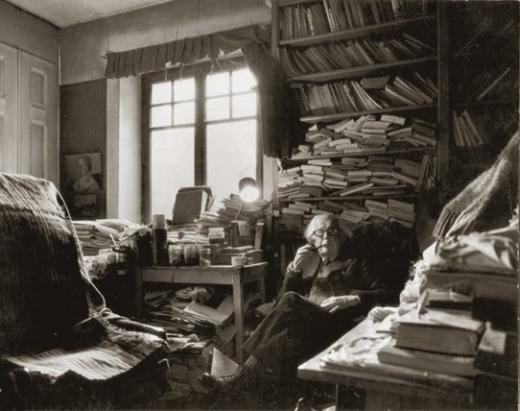

Jean Piaget est né le 9 août 1896 à Neuchâtel et mort à Genève le 16 septembre 1980. A l'âge de 11 ans, élève au collège latin de Neuchâtel, il écrit un court commentaire sur un moineau albinos aperçu dans un parc. Ce bref article, est considéré comme le point de départ d'une brillante carrière scientifique illustrée par une soixantaine de livres et plusieurs centaines d'articles. Après sa maturité il s'immatricule à la Faculté des Sciences de l'Université de Neuchâtel, où il obtient un Doctorat ès Sciences Naturelles. Pendant cette période il publie deux livres à contenu philosophique, qu'il qualifiera plus tard d'écrits d'adolescence, mais qui seront déterminants pour l'évolution de sa pensée. Après un semestre passé à Zurich, où il s'initie à la psychanalyse, il part travailler à Paris au laboratoire d'Alfred Binet pour une année pendant laquelle il étudie les problèmes du développement de l'intelligence. En 1921, il est appelé par Edouard Claparède et Pierre Bovet à l'Institut Jean-Jacques Rousseau de l'Université de Genève pour occuper le poste de chef de travaux. En 1923, il épouse Valentine Châtenay dont il aura trois enfants sur lesquels il étudiera le développement de l'intelligence de la naissance au langage. Il sera successivement professeur de psychologie, sociologie, philosophie des sciences à l'Université de Neuchâtel (1925 à 1929), professeur d'histoire de la pensée scientifique à l'Université de Genève de 1929 à 1939, directeur du Bureau International d'Education de 1929 à 1967, professeur de psychologie et de sociologie à l'Université de Lausanne de 1938 à 1951, professeur de sociologie à l'Université de Genève de 1939 à 1952, puis professeur de psychologie expérimentale de 1940 à 1971. Il a été le seul professeur suisse à être invité à enseigner à la Sorbonne, de 1952 à 1963. Il fondera le Centre International d'Epistémologie Génétique en 1955 qu'il dirigera jusqu'à sa mort.

Ses travaux de psychologie génétique et d'épistémologie visent à répondre à la question fondamentale de la construction des connaissances. A travers les différentes recherches qu'il a menées en étudiant la logique de l'enfant, il a pu mettre en évidence d'une part que celle-ci se construit progressivement, en suivant ses propres lois, et d'autre part, qu'elle évolue tout le long de la vie en passant par différentes étapes caractéristiques avant d'atteindre le niveau de l'adulte. La contribution essentielle de Piaget à la connaissance a été de montrer que l'enfant a

+ Voir plusJean Piaget est né le 9 août 1896 à Neuchâtel et mort à Genève le 16 septembre 1980. A l'âge de 11 ans, élève au collège latin de Neuchâtel, il écrit un court commentaire sur un moineau albinos aperçu dans un parc. Ce bref article, est considéré comme le point de départ d'une brillante carrière scientifique illustrée par une soixantaine de livres et plusieurs centaines d'articles. Après sa maturité il s'immatricule à la Faculté des Sciences de l'Université de Neuchâtel, où il obtient un Doctorat ès Sciences Naturelles. Pendant cette période il publie deux livres à contenu philosophique, qu'il qualifiera plus tard d'écrits d'adolescence, mais qui seront déterminants pour l'évolution de sa pensée. Après un semestre passé à Zurich, où il s'initie à la psychanalyse, il part travailler à Paris au laboratoire d'Alfred Binet pour une année pendant laquelle il étudie les problèmes du développement de l'intelligence. En 1921, il est appelé par Edouard Claparède et Pierre Bovet à l'Institut Jean-Jacques Rousseau de l'Université de Genève pour occuper le poste de chef de travaux. En 1923, il épouse Valentine Châtenay dont il aura trois enfants sur lesquels il étudiera le développement de l'intelligence de la naissance au langage. Il sera successivement professeur de psychologie, sociologie, philosophie des sciences à l'Université de Neuchâtel (1925 à 1929), professeur d'histoire de la pensée scientifique à l'Université de Genève de 1929 à 1939, directeur du Bureau International d'Education de 1929 à 1967, professeur de psychologie et de sociologie à l'Université de Lausanne de 1938 à 1951, professeur de sociologie à l'Université de Genève de 1939 à 1952, puis professeur de psychologie expérimentale de 1940 à 1971. Il a été le seul professeur suisse à être invité à enseigner à la Sorbonne, de 1952 à 1963. Il fondera le Centre International d'Epistémologie Génétique en 1955 qu'il dirigera jusqu'à sa mort.

Ses travaux de psychologie génétique et d'épistémologie visent à répondre à la question fondamentale de la construction des connaissances. A travers les différentes recherches qu'il a menées en étudiant la logique de l'enfant, il a pu mettre en évidence d'une part que celle-ci se construit progressivement, en suivant ses propres lois, et d'autre part, qu'elle évolue tout le long de la vie en passant par différentes étapes caractéristiques avant d'atteindre le niveau de l'adulte. La contribution essentielle de Piaget à la connaissance a été de montrer que l'enfant a

Source : http://www.limsi.fr/

Ajouter des informations

étiquettes

Video et interviews (2)

Voir plusAjouter une vidéo

Comment l'intelligence vient aux enfants

A l'occasion de la parution du livre "Conversations libres avec Jean Claude Piaget" que Jean Claude BRINGUIER a consacré au biologiste, psychologue, philosophe, épistémologue et écrivain; Bernard PIVOT réunit sur le plateau des auteurs qui ont écrit sur l'enfance ou leur enfance.Jean PIAGET explique ce qui l'intéresse le plus : la construction de la connaissance. Ses recherches sur les...

Citations et extraits (49)

Voir plus

Ajouter une citation

L’intelligence ce n'est pas ce que l’on sait, mais ce que l’on fait quand on ne sait pas.

L’intelligence ce n'est pas ce que l’on sait, mais ce que l’on fait quand on ne sait pas.

Tout ce qu'on enseigne à un enfant on l'enpêche de le découvrir.

On répondra aussi que les élèves ne sont pas des cobayes pour se prêter aux expériences pédagogiques, mais les multiples décisions ou réorganisations administratives n'aboutissent-elles pas aussi à des expériences, dont la seule différence avec les expériences scientifiques est qu'elles ne comportent pas de contrôles systématiques ?

Le développement intellectuel consiste en une adaptation qui prolonge l'adaptation biologique tout en la dépassant.

L'intelligence, ce n'est pas ce que l'on sait mais ce que l'on fait quand on ne sait pas.

Les deux défauts essentiels de l'examen sont, en effet, qu'il n'aboutit généralement pas à des résultats objectifs et qu'il devient fatalement une fin en soi (car même les examens d'entrée sont toujours, par ailleurs, des examens finals: l'examen d'entrée à l'école secondaire devient un but pour l'éducation primaire, etc.). L'examen scolaire n'est pas objecttif, d'abord parce qu'il implique toujours une certaine part de hasard, mais ensuite et surtout parce qu'il porte sur la mémoire plus que sur les capacités constructives de l'élève (comme si ce dernier était condamné à ne plus jamais pouvoir se servir de ses livres une fois sorti de l'école!): aussi chacun peut-il vérifier combien le classement résultant des examens correspond peu au rendement ultérieur des individus dans la vie.

L’éducation, pour la majorité des gens, signifie essayer de faire en sorte que l’enfant finisse par ressembler à l’adulte typique de la société… Mais pour moi, l’éducation veut dire construire des créateurs… Les enfants doivent devenir inventeurs, innovateurs, pas conformistes.

L’observation dans l’évaluation

Avec les progrès de la coopération sociale entre les enfants et les progrès opératoires corrélatifs, l'enfant en vient à des relations morales nouvelles fondées sur le respect mutuel et les conduisant à une certaine autonomie.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Jean Piaget

Lecteurs de Jean Piaget (543)Voir plus

Quiz

Voir plus

L'ÎLE DES ESCLAVES, de Marivaux

PARTIE 1 : COMPRÉHENSION - Où se situe l'île des esclaves ?

Au large de la Grèce

Au large de l'Espagne

Au large de l'Angleterre

10 questions

1296 lecteurs ont répondu

Thème : L'Île des esclaves de

Pierre de MarivauxCréer un quiz sur cet auteur1296 lecteurs ont répondu