Nationalité : France

Né(e) à : Morlaix , le 28/04/1914

Mort(e) à : Paris , le 17/08/2011

Ajouter des informations

Né(e) à : Morlaix , le 28/04/1914

Mort(e) à : Paris , le 17/08/2011

Biographie :

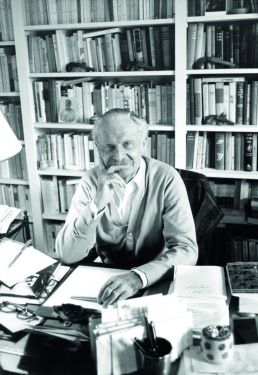

Michel Mohrt est écrivain français, tour à tour essayiste, romancier et historien de la littérature, en plus de s'être aussi fait éditeur et traducteur littéraire, critique littéraire et peintre (aquarelliste).

Il a fait des études de droit et de lettres à Rennes. Il était alors un sympathisant de l'Action française. Licencié en droit, il s'inscrit au barreau de Morlaix en 1937.

Il fait, comme officier, la campagne de 1940 sur le front des Alpes (contre les Italiens), notamment dans la vallée de la Vésubie. De cette expérience, il tirera un ouvrage intitulé "La Campagne d'Italie" (1965).

Après guerre il se fait transférer au barreau de Marseille. C'est là qu'il rencontre Robert Laffont, en 1945 et entre dans l'édition comme lecteur.

En 1946, il accepte un poste de direction littéraire dans une maison d’édition canadienne-française à Montréal.

En 1947, il est invité à l’université Yale, aux États-Unis, où il enseigne jusqu’en juillet 1948. De 1947 à 1952, Michel Mohrt enseigne comme visiting professor dans différentes universités et collèges des États-Unis.

Conférencier de l’Alliance française, il a fait de nombreuses conférences aux États-Unis et en Europe.

En 1952, il entre aux éditions Gallimard où il est chargé du département des littératures anglo-saxonnes. Membre du comité de lecture, il assume cette fonction depuis lors.

Critique littéraire au Figaro, il y a aussi tenu la rubrique de critique cinématographique, puis de télévision.

Michel Mohrt a reçu de nombreux prix notamment le grand prix du roman de l’Académie française (1962) pour "La Prison maritime", le grand prix de la critique littéraire (1970) pour "L’Air du large", le grand prix de littérature de l’Académie française (1983) pour l’ensemble de son œuvre, le grand prix du roman de la Ville de Paris (1990), le prix Trevarez (1992) pour "Un soir à Londres".

Le 18 avril 1985, il a été élu membre de l'Académie française.

+ Voir plusMichel Mohrt est écrivain français, tour à tour essayiste, romancier et historien de la littérature, en plus de s'être aussi fait éditeur et traducteur littéraire, critique littéraire et peintre (aquarelliste).

Il a fait des études de droit et de lettres à Rennes. Il était alors un sympathisant de l'Action française. Licencié en droit, il s'inscrit au barreau de Morlaix en 1937.

Il fait, comme officier, la campagne de 1940 sur le front des Alpes (contre les Italiens), notamment dans la vallée de la Vésubie. De cette expérience, il tirera un ouvrage intitulé "La Campagne d'Italie" (1965).

Après guerre il se fait transférer au barreau de Marseille. C'est là qu'il rencontre Robert Laffont, en 1945 et entre dans l'édition comme lecteur.

En 1946, il accepte un poste de direction littéraire dans une maison d’édition canadienne-française à Montréal.

En 1947, il est invité à l’université Yale, aux États-Unis, où il enseigne jusqu’en juillet 1948. De 1947 à 1952, Michel Mohrt enseigne comme visiting professor dans différentes universités et collèges des États-Unis.

Conférencier de l’Alliance française, il a fait de nombreuses conférences aux États-Unis et en Europe.

En 1952, il entre aux éditions Gallimard où il est chargé du département des littératures anglo-saxonnes. Membre du comité de lecture, il assume cette fonction depuis lors.

Critique littéraire au Figaro, il y a aussi tenu la rubrique de critique cinématographique, puis de télévision.

Michel Mohrt a reçu de nombreux prix notamment le grand prix du roman de l’Académie française (1962) pour "La Prison maritime", le grand prix de la critique littéraire (1970) pour "L’Air du large", le grand prix de littérature de l’Académie française (1983) pour l’ensemble de son œuvre, le grand prix du roman de la Ville de Paris (1990), le prix Trevarez (1992) pour "Un soir à Londres".

Le 18 avril 1985, il a été élu membre de l'Académie française.

Ajouter des informations

étiquettes

Videos et interviews (17)

Voir plusAjouter une vidéo

Petits éloges de l'ailleurs : chroniques, articles et entretiens Jean Raspail Éditions Albin Michel Recueil d'articles publiés dans la presse au cours des trois dernières décennies, consacrés à des sujets de société, à certains aspects de la langue française, au voyage, à l'histoire ou à des écrivains, parmi lesquels Jacques Perret, Jean Cau, Michel Mohrt et Sylvain Tesson. L'ouvrage offre un tour d'horizon des univers multiples dont s'est nourri le romancier. ©Electre https://www.laprocure.com/product/325795/raspail-jean-petits-eloges-de-l-ailleurs-chroniques-articles-et-entretiens 9782226470478

+ Lire la suite

Podcasts (2)

Voir tous

Citations et extraits (21)

Voir plus

Ajouter une citation

Une armée clandestine, lorsqu'elle s'est battue pour une cause qui a triomphé, devient régulière et ses troupes sont portées en triomphe. Une armée qui s'est battue pour une cause perdue ne connaît que l'opprobre: « Tant il est vrai, dit le cardinal de Retz, que le bon ou le mauvais événement est la règle ordinaire des louanges ou du blâme que l'on donne aux actions extraordinaires. » La Fronde a été vaincue. La Vendée aussi : il aura fallu près de deux siècles pour que le courage des Vendéens soit célébré.

Faudra-t-il attendre aussi longtemps pour que soit reconnue la valeur d'hommes qui se sont engagés dans des guerres modernes aux causes diverses, aujourd'hui dépassées. Si les temps et les motivations ne sont pas les mêmes, les hommes, eux, ne changent pas. Il y a toujours des courageux et des lâches, des vainqueurs et des vaincus. Franklin n'est pas un traître. Chateaubriand, La Rouërie ne sont pas non plus des traîtres. Ne peut-on rendre son honneur au courage malheureux ?

Faudra-t-il attendre aussi longtemps pour que soit reconnue la valeur d'hommes qui se sont engagés dans des guerres modernes aux causes diverses, aujourd'hui dépassées. Si les temps et les motivations ne sont pas les mêmes, les hommes, eux, ne changent pas. Il y a toujours des courageux et des lâches, des vainqueurs et des vaincus. Franklin n'est pas un traître. Chateaubriand, La Rouërie ne sont pas non plus des traîtres. Ne peut-on rendre son honneur au courage malheureux ?

J'écrivais ces pages quand m'est parvenu le manuscrit d'un livre de souvenirs, écrit par mon ancien camarade Henry Fournier-Foch. Et dans ce livre où il raconte l'aventure extraordinaire qu'il a vécue en 1945, apparaît Bassompierre, prisonnier des Russes avec une quarantaine de soldats de la division Charlemagne. Leur rencontre aurait pu avoir lieu, puisque les deux hommes se trouvaient dans ce même pays de l'Europe en guerre. Pour comprendre ce que leur seule présence en Poméranie a de dramatique, il faut savoir quelle était alors la situation du petit-fils du maréchal Foch.

Prisonnier des Allemands, il s'était évadé avec quatre amis du camp où il était interné, et avait rejoint l'armée russe victorieuse. Comment il participa à un combat des chars russes où les Allemands furent vaincus, comment il fut nommé, sur ordre du maréchal Joukov, major (c'est-àdire commandant) de l'Armée rouge, puis lieutenant-colonel, comment il fut décoré à plusieurs reprises, c'est ce que raconte ce livre que l'on va lire avec passion quand il paraîtra. Il suffit de dire ici que c'est à lui, qui commandait la ville de Landsberg pour le compte de l'Armée rouge, que les Russes livrèrent les prisonniers de la division Charlemagne en lui disant : « Faites-en ce que vous voudrez » — ce qui était une façon de lui laisser le soin de les fusiller.

Il n'en fît rien et les ramena en France sous bonne garde, quelques semaines plus tard, après la prise de Berlin et l'Armistice. Bassompierre se trouvait dans le convoi. L'un des seconds de Foumier-Foch lui révéla sa présence et lui fit partager son opinion sur le prisonnier. En dépit de la prévention bien compréhensible qu'il nourrissait à son égard, Fournier-Foch reconnut qu'il avait affaire à un « homme de valeur, au courage certain ». Sans doute Bassompierre s'était-il trompé. « Mais il avait agi par idéal, idéal contestable certes, mais par volonté réfléchie et affirmée de lutter contre le communisme. » Sachant que Bassompierre et l'un de ses amis cherchaient à s'évader du convoi avant que celui-ci ne pénètre dans la zone anglaise de l'Allemagne écartelée, le chef déclara à son second : « S'ils s'échappent, je ne te dirai pas de courir après... »

Bassoinpierre s'évada. Il traversa toute l'Europe en se cachant, jusqu'à Naples. Au port, il allait monter dans le bateau qui l’aurait conduit en Amérique du Sud, quand il fut reconnu. Arrêté, transféré à Paris, il fut condamné à mort et fusillé.

Prisonnier des Allemands, il s'était évadé avec quatre amis du camp où il était interné, et avait rejoint l'armée russe victorieuse. Comment il participa à un combat des chars russes où les Allemands furent vaincus, comment il fut nommé, sur ordre du maréchal Joukov, major (c'est-àdire commandant) de l'Armée rouge, puis lieutenant-colonel, comment il fut décoré à plusieurs reprises, c'est ce que raconte ce livre que l'on va lire avec passion quand il paraîtra. Il suffit de dire ici que c'est à lui, qui commandait la ville de Landsberg pour le compte de l'Armée rouge, que les Russes livrèrent les prisonniers de la division Charlemagne en lui disant : « Faites-en ce que vous voudrez » — ce qui était une façon de lui laisser le soin de les fusiller.

Il n'en fît rien et les ramena en France sous bonne garde, quelques semaines plus tard, après la prise de Berlin et l'Armistice. Bassompierre se trouvait dans le convoi. L'un des seconds de Foumier-Foch lui révéla sa présence et lui fit partager son opinion sur le prisonnier. En dépit de la prévention bien compréhensible qu'il nourrissait à son égard, Fournier-Foch reconnut qu'il avait affaire à un « homme de valeur, au courage certain ». Sans doute Bassompierre s'était-il trompé. « Mais il avait agi par idéal, idéal contestable certes, mais par volonté réfléchie et affirmée de lutter contre le communisme. » Sachant que Bassompierre et l'un de ses amis cherchaient à s'évader du convoi avant que celui-ci ne pénètre dans la zone anglaise de l'Allemagne écartelée, le chef déclara à son second : « S'ils s'échappent, je ne te dirai pas de courir après... »

Bassoinpierre s'évada. Il traversa toute l'Europe en se cachant, jusqu'à Naples. Au port, il allait monter dans le bateau qui l’aurait conduit en Amérique du Sud, quand il fut reconnu. Arrêté, transféré à Paris, il fut condamné à mort et fusillé.

C'est un « saisissement de cœur » qui étreint le pèlerin quand, après avoir erré quelque temps dans les bois, il débouche sur la clairière et contemple la pyramide de pierres et la croix, sur le lieu même où le corps fut enterré en pleine nuit.

Il faut alors se pencher vers la petite plaque de bronze fixée à la pierre du sommet et y lire, à demi effacés par les intempéries, par les traces de mousse verdies, les simples mots suivants, finement gravés :

MARQUIS DE LA ROUÈRIE

mort le 30 janvier 1793

Le mal qui l'emporta fut sa fidélité.

Il faut alors se pencher vers la petite plaque de bronze fixée à la pierre du sommet et y lire, à demi effacés par les intempéries, par les traces de mousse verdies, les simples mots suivants, finement gravés :

MARQUIS DE LA ROUÈRIE

mort le 30 janvier 1793

Le mal qui l'emporta fut sa fidélité.

Bassompierre avait combattu les Russes au côté des Allemands, mais n'était pas nazi.

Foumier-Foch, qui a combattu les Allemands au côté des Russes, n'était pas communiste.

Le premier avait été décoré de la croix de fer ; le second du drapeau rouge. Leur présence à tous deux dans cette Europe lointaine, aujourd'hui polonaise, parcourue par des armées en guerre et des rescapés de tous les pays : prisonniers de guerre français évadés ; travailleurs requis ou volontaires devenus fermiers et ne voulant quitter ni la ferme, ni la fermière ; Italiens faits prisonniers après le retournement de l’Italie et la chute de Mussolini ; Américains faits prisonniers après la contre attaque de von Rundstedt à Bastogne ; Hongrois libérés des camps de la mort, cette présence prend à mes yeux une valeur symbolique des tragédies qu'à vécues l'Europe, du drame qu'ont connu des officiers français parmi les meilleurs, après la défaite de 1940. L'Histoire a opposé alors ces deux officiers courageux. Peut-être, Bassompierre eût-il vécu, les aurait-elle rapprochés au moment de la guerre d'Algérie.

Tovarich Kapitaine Foch, comme l'appelaient les Russes après le combat de Pyritz, a écrit le livre où ces destins contrastés, tous deux étranges et bouleversants, se sont un instant mêlés.

Foumier-Foch, qui a combattu les Allemands au côté des Russes, n'était pas communiste.

Le premier avait été décoré de la croix de fer ; le second du drapeau rouge. Leur présence à tous deux dans cette Europe lointaine, aujourd'hui polonaise, parcourue par des armées en guerre et des rescapés de tous les pays : prisonniers de guerre français évadés ; travailleurs requis ou volontaires devenus fermiers et ne voulant quitter ni la ferme, ni la fermière ; Italiens faits prisonniers après le retournement de l’Italie et la chute de Mussolini ; Américains faits prisonniers après la contre attaque de von Rundstedt à Bastogne ; Hongrois libérés des camps de la mort, cette présence prend à mes yeux une valeur symbolique des tragédies qu'à vécues l'Europe, du drame qu'ont connu des officiers français parmi les meilleurs, après la défaite de 1940. L'Histoire a opposé alors ces deux officiers courageux. Peut-être, Bassompierre eût-il vécu, les aurait-elle rapprochés au moment de la guerre d'Algérie.

Tovarich Kapitaine Foch, comme l'appelaient les Russes après le combat de Pyritz, a écrit le livre où ces destins contrastés, tous deux étranges et bouleversants, se sont un instant mêlés.

Ecrire un livre sur un auteur, c’est un peu le tuer, se débarrasser d’une influence.

- Ah ! dit-il. C'est là que je finirai mes jours. Vous riez !... J'ai déjà été dans une maison de fous. Enfin, pas tout à fait : une maison de santé... Vous ne croyez pas que j'ai une petite chauve-souris dans le beffroi ?

« Il n’a pour toute fortune qu’un Shakespeare et trois chemises », avait dit Bargemont. Peut-être lisait-il Shakespeare quand il avait entendu les premiers bruits, dans la rue. Il lisait allongé sur le lit et il avait laissé le livre ouvert sur le lit, quand il s’était levé pour prendre le revolver.

Mais pourquoi n’est-il pas parti ? se dit Alain Monnier. Sans doute n’a-t-il pas trouvé de place dans les convois de miliciens, ou bien a-t-il pas cru à la violence des représailles? « le dernier convoi n’a pas pu partir », avait dit l’homme de l’information.

Alain Monnier pensait aux derniers instants de Graize et il se dit : un moment est venu où il s’est vu perdu. Qu’a-t-il pensé alors? A-t-il pensé à Marseille, a-t-il revu l’immeuble de la Légion, et le restaurant italien, et la plage sous la pluie ? Que s’est-il dit devant la faillite de ses illusions? Qu’a-t-il pensé, qu’a-t- il crié ? Alain Monnier eut une vision tragique du petit Graize, cherchant à fuir le royaume de son ambition et à empoigner la crinière d’un cheval. (Page 276)

Mais pourquoi n’est-il pas parti ? se dit Alain Monnier. Sans doute n’a-t-il pas trouvé de place dans les convois de miliciens, ou bien a-t-il pas cru à la violence des représailles? « le dernier convoi n’a pas pu partir », avait dit l’homme de l’information.

Alain Monnier pensait aux derniers instants de Graize et il se dit : un moment est venu où il s’est vu perdu. Qu’a-t-il pensé alors? A-t-il pensé à Marseille, a-t-il revu l’immeuble de la Légion, et le restaurant italien, et la plage sous la pluie ? Que s’est-il dit devant la faillite de ses illusions? Qu’a-t-il pensé, qu’a-t- il crié ? Alain Monnier eut une vision tragique du petit Graize, cherchant à fuir le royaume de son ambition et à empoigner la crinière d’un cheval. (Page 276)

Les personnages de Faulkner sont vrais, non pas d'une vérité psychologique, au sens où l'entend le roman français de tradition psychologique et moraliste, mais d'une vérité dramatique. C'est le drame où ils sont engagés qui les différencie. Faulkner conçoit ses personnages par grandes scènes tragiques (ainsi font Balzac, Dostoïevski, Bernanos …) que des personnages de sa Comédie son chargés de jouer. Il est habité par une "volonté de transfiguration héritée de l'histoire et du théâtre" (Malraux sur Balzac).

Il dit encore ces paroles, qui lui étaient demeurées mystérieuses : "Ce vieux démon de la politique, qu'il est dur à tuer ! Quelquefois, cette tentation de crier ce qui vous empoisonne comme une mauvaise bile... De le crier, une bonne fois pour toutes ! Mais j'ai compris que la seule vengeance, c'est le bonheur... Oui, ajouta-t-il d'un ton neutre, le ton d'une constatation : il y a le bonheur. Et le mépris : les deux béquilles qui me soutiennent dans la vie."

Il faut quitter pour pouvoir revenir. Alors le cycle est fermé. L’émigré doit rentrer, car le retour fait aussi partie de son drame. Il doit rentrer et comprendre qu’il lui a été inutile de partir, car la contradiction de la patrie est de celles qui ne se résolvent pas : il faut la vivre. Il y a des heures de défaites et de misère, dans une vie d’homme, où l’on donnerait un royaume pour un cheval.

(Page 404 à Montréal)

(Page 404 à Montréal)

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

La Mer

GabySensei

76 livres

C'était quel jour ...?

elisabeth99

40 livres

Auteurs proches de Michel Mohrt

Lecteurs de Michel Mohrt (334)Voir plus

Quiz

Voir plus

Questions pour un champion

Comment s'appelle le président des USA 2016 2017 2018 2019

Barack Obama

Donald Trump

Coby Brian

James bond

5 questions

85 lecteurs ont répondu

Créer un quiz sur cet auteur85 lecteurs ont répondu