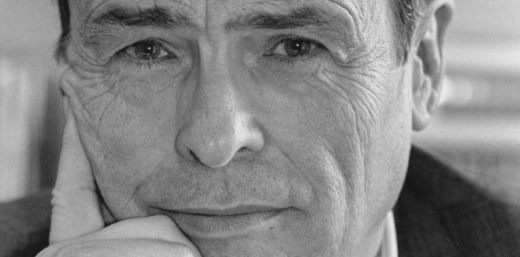

Citations de Pierre Bourdieu (467)

Ainsi, tout se passe comme si Kuhn, poussant jusqu'au bout la mise en question des standards universels de rationalité déjà préfigurée dans la tradition philosophique qui avait évolué d'un universalisme "transcendantal" de type kantien vers une notion de la rationalité déjà relativisée - (...) -, retrouvait, avec la notion de paradigme, la tradition kantienne de l'a priori, mais pris dans un sens relativisé, ou, plus exactement, sociologisé, comme chez Durkheim.

Du fait que ce qui est apparu comme le thème central de l’œuvre [La tension essentielle : tradition et changement dans les sciences, Kuhn, 1977), à savoir la tension entre l'establishment et la subversion, était en affinité avec le mood "révolutionnaire" de l'époque, Kuhn, qui n'avait rien d'un révolutionnaire, a été adopté, un peu malgré lui, comme un prophète par les étudiants de Columbia et intégré dans le mouvement de la "contreculture" qui rejetait la "rationalité scientifique" et revendiquait l'imagination contre la raison. De même, Feyerabend était l'idole des étudiants radicaux à la Freie Universität de Berlin (...). L'invocation de telles références théoriques se comprend si l'on voit que le mouvement étudiant porte la contestation politique sur le terrain même de la vie scientifique, et cela dans une tradition universitaire où la coupure entre le scholarship et le committment est particulièrement marquée : il s'agit de libérer la pensée et l'action du contrôle de la raison et des conventions, dans tout le monde social, mais aussi dans la science.

Bref, cette pensée savante a dû a force sociale moins au contenu même du message - sauf peut-être le titre : "La Structure des révolutions" - qu'au fait qu'elle est tombée dans une conjoncture où une population cultivée, les étudiants, a pu se l'approprier et la transformer en message révolutionnaire spécifique, contre l'autorité académique. Le mouvement de 68 a porté sur le terrain très privilégié de l'Université une contestation de nature à mettre en question les principes les plus profonds et les plus profondément indiscutés sur lesquels reposait l'Université, à commencer par l'autorité de la science. il a utilisé des armes scientifiques ou épistémologiques contre l'ordre universitaire qui devait une partie de son autorité symbolique au fait qu'il était une épistèmè instituée, et qu'il reposait, en dernier ressort, sur de l'épistémologie.

Du fait que ce qui est apparu comme le thème central de l’œuvre [La tension essentielle : tradition et changement dans les sciences, Kuhn, 1977), à savoir la tension entre l'establishment et la subversion, était en affinité avec le mood "révolutionnaire" de l'époque, Kuhn, qui n'avait rien d'un révolutionnaire, a été adopté, un peu malgré lui, comme un prophète par les étudiants de Columbia et intégré dans le mouvement de la "contreculture" qui rejetait la "rationalité scientifique" et revendiquait l'imagination contre la raison. De même, Feyerabend était l'idole des étudiants radicaux à la Freie Universität de Berlin (...). L'invocation de telles références théoriques se comprend si l'on voit que le mouvement étudiant porte la contestation politique sur le terrain même de la vie scientifique, et cela dans une tradition universitaire où la coupure entre le scholarship et le committment est particulièrement marquée : il s'agit de libérer la pensée et l'action du contrôle de la raison et des conventions, dans tout le monde social, mais aussi dans la science.

Bref, cette pensée savante a dû a force sociale moins au contenu même du message - sauf peut-être le titre : "La Structure des révolutions" - qu'au fait qu'elle est tombée dans une conjoncture où une population cultivée, les étudiants, a pu se l'approprier et la transformer en message révolutionnaire spécifique, contre l'autorité académique. Le mouvement de 68 a porté sur le terrain très privilégié de l'Université une contestation de nature à mettre en question les principes les plus profonds et les plus profondément indiscutés sur lesquels reposait l'Université, à commencer par l'autorité de la science. il a utilisé des armes scientifiques ou épistémologiques contre l'ordre universitaire qui devait une partie de son autorité symbolique au fait qu'il était une épistèmè instituée, et qu'il reposait, en dernier ressort, sur de l'épistémologie.

J'ai conscience d'avoir prêté à Kuhn, à travers cette réinterprétation [du concept de "communauté scientifique"] l'essentiel de ma représentation de la logique du champ et de sa dynamique. Mais c'est aussi, peut-être, un bon moyen de faire voir la différence entre les deux visions et l'apport spécifique de la notion de champ.

Bien qu'il soit d'abord un historien des sciences, Thomas Khun a bouleversé très profondément l'espace des possibles théoriques en matière de science de la science. Sa principale contribution est d'avoir montré que le développement de la science n'est pas une processus continu, mais qu'il et marqué par une série de ruptures et par l'alternance de périodes de "science normale" et de "révolutions" ([La structure des révolutions scientifique, 1972]). Par là, il introduisait dans la tradition anglo-saxonne une philosophie discontinuiste de l'évolution scientifique en rupture avec la philosophie positiviste considérant le progrès de la science comme un mouvement d'accumulation continu. Par ailleurs, il a élaboré l'idée de "communauté scientifique" exposant que les scientifiques forment une communauté fermée dont la recherche porte sur un éventail bien défini de problèmes et qui utilisent des méthodes adaptées à ce travail : les actions des savants dans les sciences avancées sont déterminées par un "paradigme", ou, "matrice disciplinaire", c'est-à-dire un état d'accomplissement scientifique qui est accepté par une fraction importante des savants et qui tend à s'imposer à tous les autres.

La définition des problèmes et la méthodologie de recherche utilisée découlent d'une tradition professionnelle de théories, de méthodes et de compétences qui ne peuvent être acquises qu'au terme d'une formation prolongée. Les règles de la méthode scientifique telles que les explicitent les logiciens ne correspondent pas à la réalité des pratiques. Comme en d'autres professions, les scientifiques tiennent pour acquis que les théories et les méthodes existantes sont valables et ils les utilisent pour leurs besoins. Ils travaillent non à la découverte de théories nouvelles, mais à la solution de problèmes concrets, considérés comme des énigmes (puzzles): par exemple, mesurer une constante, analyser ou synthétiser un composé, ou expliquer le fonctionnement d'un organisme vivant. Pour cela ils utilisent comme paradigme les traditions existant dans le domaine.

Le paradigme est l'équivalent d'un langage ou d'une culture : il détermine les questions qui peuvent être posées et celles qui sont exclues, le pensable et l'impensable ; étant à la fois un acquis (received achievement) et un point de départ, c'est un guide pour l'action future, un programme de recherches à entreprendre, plutôt qu'un système de règles et de normes. De ce fait le groupe scientifique et coupé du monde extérieur si bien que l'on peut analyser beaucoup de problèmes scientifiques sans prendre en compte les sociétés dans lesquelles les scientifiques travaillent. >commentaire de Bourdieu en aparté du cours>[Khun introduit en fait, mais sans l'élaborer en tant que telle, l'idée de l'autonomie de l'univers scientifique. Il en vient ainsi à affirmer que cet univers échappe purement et simplement à la nécessité sociale, donc à la science sociale. Il ne voit pas qu'en réalité (c'est ce que permet de comprendre la notion de champ), une des propriétés paradoxale des champs très autonomes, science ou poésie, c'est qu'ils tendent à n'avoir plus d'autre lien avec le monde social que les conditions sociales qui assurent leur autonomie par rapport à ce monde, c'est-à-dire les conditions très privilégiées dont il faut disposer pour produire ou apprécier une mathématique ou une poésie très avancée ou, plus exactement, les conditions historiques qui ont dû être réunies pour qu'apparaisse une condition sociale telle que les gens qui en bénéficient puissent faire des choses de cette sorte.]

La définition des problèmes et la méthodologie de recherche utilisée découlent d'une tradition professionnelle de théories, de méthodes et de compétences qui ne peuvent être acquises qu'au terme d'une formation prolongée. Les règles de la méthode scientifique telles que les explicitent les logiciens ne correspondent pas à la réalité des pratiques. Comme en d'autres professions, les scientifiques tiennent pour acquis que les théories et les méthodes existantes sont valables et ils les utilisent pour leurs besoins. Ils travaillent non à la découverte de théories nouvelles, mais à la solution de problèmes concrets, considérés comme des énigmes (puzzles): par exemple, mesurer une constante, analyser ou synthétiser un composé, ou expliquer le fonctionnement d'un organisme vivant. Pour cela ils utilisent comme paradigme les traditions existant dans le domaine.

Le paradigme est l'équivalent d'un langage ou d'une culture : il détermine les questions qui peuvent être posées et celles qui sont exclues, le pensable et l'impensable ; étant à la fois un acquis (received achievement) et un point de départ, c'est un guide pour l'action future, un programme de recherches à entreprendre, plutôt qu'un système de règles et de normes. De ce fait le groupe scientifique et coupé du monde extérieur si bien que l'on peut analyser beaucoup de problèmes scientifiques sans prendre en compte les sociétés dans lesquelles les scientifiques travaillent. >commentaire de Bourdieu en aparté du cours>[Khun introduit en fait, mais sans l'élaborer en tant que telle, l'idée de l'autonomie de l'univers scientifique. Il en vient ainsi à affirmer que cet univers échappe purement et simplement à la nécessité sociale, donc à la science sociale. Il ne voit pas qu'en réalité (c'est ce que permet de comprendre la notion de champ), une des propriétés paradoxale des champs très autonomes, science ou poésie, c'est qu'ils tendent à n'avoir plus d'autre lien avec le monde social que les conditions sociales qui assurent leur autonomie par rapport à ce monde, c'est-à-dire les conditions très privilégiées dont il faut disposer pour produire ou apprécier une mathématique ou une poésie très avancée ou, plus exactement, les conditions historiques qui ont dû être réunies pour qu'apparaisse une condition sociale telle que les gens qui en bénéficient puissent faire des choses de cette sorte.]

La France n'est pas l'Amérique. Les cités des banlieues en déclin ne sont pas des ghettos au sens que revêt cette notion dans le contexte américain. La décomposition des territoires ouvriers de l'hexagone obéit à une logique qui leur est propre, conforme à leur histoire et aux contraintes d'un cadre institutionnel et étatique différent. La discrimination, la violence, la pauvreté et l'isolement social sont très loin d'y connaître la même intensité et la même étendue que dans "l'inner city" américaine. Il n'en reste pas moins qu'au delà des différences flagrantes de niveaux et de structure, la pente de l'évolution des inégalités urbaines en France durant la dernière décennie tend à créer les conditions propices, à terme, à un rapprochement. Et si, dans leur myopie technocratique et leur fixation fascinée sur la performance financière à court terme, les élites dirigeantes hexagonales, de gauche comme de droite, devaient persister dans la politique néo-libérale d'abaissement du secteur public et de la "mercantilisation" rampante des rapports sociaux qui a été la leur depuis le milieu des années 1970, on ne doit pas exclure le pire : l'utopie négative, lointaine et effrayante, pourrait devenir réalité.

(Pour rappel, texte publié en 1993...)

(Pour rappel, texte publié en 1993...)

Le néolibéralisme est une arme de conquête. Il annonce un fatalisme économique contre lequel toute résistance paraît vaine. Le néolibéralisme est comparable au sida : il détruit le système immunitaire de ses victimes.

Nombre des pratiques et des représentations des artistes et des écrivains (par exemple leur ambivalence tant envers le "peuple" qu'envers les "bourgeois") ne se laissent expliquer que par référence au champ du pouvoir, à l'intérieur duquel le champ littéraire (etc.) occupe lui-même une position dominée. Le champ du pouvoir est l'espace des rapports de force entre des agents ou des institutions ayant en commun de posséder le capital nécessaire pour occuper des positions dominantes dans les différents champs (économiques ou culturels notamment).

On pourrait en effet montrer que les catégories fondamentales de l'ontologie sartrienne, le Pour-soi et l'En-soi, sont une forme sublimée de l'antithèse, qui "hante toute l'oeuvre de Sartre, entre l' "Intellectuel" et le "bourgeois" ou le peuple : "bâtard" injustifié, pellicule de néant et de liberté entre les bourgeois, les "salauds" de La Nausée, et le peuple, qui ont en commun d'être pleinement ce qu'ils sont, sans plus, l'intellectuel est toujours à distance de lui-même, séparé de son être, donc de tous ceux qui ne sont pas ce qu'ils sont, par l'écart infime et indépassable qui fait sa misère et sa grandeur. Sa misère, donc sa grandeur : ce retournement est au coeur de la transfiguration idéologique qui, de Flaubert à Sartre (et au-delà), permet à l'intellectuel de fonder son point d'honneur spirituel sur la transmutation en libre choix de son exclusion des pouvoirs et des privilèges temporels. Et le "désir d'être Dieu", réunion imaginaire de l'En-soi et du Pour-soi, que Sartre inscrit dans l'universalité de la condition humaine, pourrait n'être en définitive qu'une forme transfigurée de l'ambition de réconcilier la plénitude satisfaite du bourgeois et l'inquiétude critique de l'intellectuel, rêve mandarinal qui s'exprimait plus naïvement chez Flaubert : "vivre en bourgeois et penser comme un demi-dieu".

Sartre convertit en structure ontologique, constitutive de l'existence humaine dans son universalité, l'expérience sociale de l'intellectuel, paria privilégié, voué à la malédiction (bénie) de la conscience qui lui interdit la coïncidence béate avec lui-même et de la liberté qui le met à distance de sa condition et de ses conditionnements. Le malaise qu'il exprime est le mal d'être intellectuel et non le mal-être dans le monde intellectuel, où il est, tout compte fait, comme un poisson dans l'eau.

Sartre convertit en structure ontologique, constitutive de l'existence humaine dans son universalité, l'expérience sociale de l'intellectuel, paria privilégié, voué à la malédiction (bénie) de la conscience qui lui interdit la coïncidence béate avec lui-même et de la liberté qui le met à distance de sa condition et de ses conditionnements. Le malaise qu'il exprime est le mal d'être intellectuel et non le mal-être dans le monde intellectuel, où il est, tout compte fait, comme un poisson dans l'eau.

La représentation charismatique des "grands" marchands ou des grands éditeurs comme découvreurs inspirés, qui, guidés par leur passion désintéressée et irraisonnée pour une oeuvre, on "fait" le peintre ou l'écrivain ou lui ont permis de se faire en le soutenant dans les heures difficiles par la foi qu'ils avaient placée en lui et en le débarrassant des soucis matériels, transfigure des fonctions réelles : l'éditeur ou le marchand peut seul organiser et rationaliser la diffusion de l'oeuvre, qui, surtout peut-être pour la peinture, est une entreprise considérable, supposant information (sur les lieux d'exposition "intéressants", surtout à l'étranger) et moyens matériels ; lui seul peut, agissant en intermédiaire et en écran, permettre au producteur d'entretenir une représentation inspirée et "désintéressée" de sa personne et de son activité en lui évitant le contact avec le marché, en le dispensant des tâches à la fois ridicules et démoralisantes liées au faire-valoir de son oeuvre. (...)

Mais, en remontant du "créateur" au "découvreur" comme "créateur du créateur", on n'a fait que déplacer la question initiale, et il resterait à déterminer d'où vient au commerçant d'art le pouvoir de consacrer qu'on lui reconnaît, la question pouvant être posée, dans les mêmes termes, à propos du critique d'avant-garde ou du "créateur" consacré qui découvre un inconnu ou qui "redécouvre" un devancier méconnu.(...)

Si l'on veut éviter de remonter sans fin dans la chaîne des causes, peut-être faut-il cesser de penser dans la logique théologique du "premier commencement", qui conduit inévitablement à la foi dans le "créateur" : le principe de l’efficacité des actes de consécration réside dans le champ lui-même et rien ne serait plus vain que de chercher l'origine du pouvoir "créateur" cette sorte de mana ou de charisme ineffable, inlassablement célébré par la tradition, ailleurs que dans cet espace de jeu qui s'est progressivement institué, c'est-à-dire dans le système des relations objectives qui le constituent, dans les luttes dont il est le lieu et dans la forme spécifique de croyance qui s'y engendre.

En matière de magie, il ne s'agit pas tant de savoir quelles sont les propriétés spécifiques du magicien, ou celles des instruments, des opérations et des représentations magiques, mais de déterminer les fondements de la croyance collective ou, mieux, de la méconnaissance collective, collectivement produite et entretenue, qui est au principe du pouvoir que le magicien s'approprie : si, comme l'indique Mauss, il est "impossible de comprendre la magie sans le groupe magique", c'est que le pouvoir du magicien est une 'imposture légitime' [souligné par Bourdieu], collectivement méconnue, donc reconnue. L'artiste qui, en apposant son nom sur un ready-made, lui confère un prix de marché sans commune mesure avec son coût de fabrication doit son efficacité magique à toute la logique du champ que le reconnaît et l'autorise ; son acte ne serait rien qu'un geste insensé ou insignifiant sans l'univers des célébrants et des croyants qui sont disposés à le produire comme doté de sens et de valeur par référence à toute la tradition dont leurs catégories de perception et d'appréciation sont le produit.

Mais, en remontant du "créateur" au "découvreur" comme "créateur du créateur", on n'a fait que déplacer la question initiale, et il resterait à déterminer d'où vient au commerçant d'art le pouvoir de consacrer qu'on lui reconnaît, la question pouvant être posée, dans les mêmes termes, à propos du critique d'avant-garde ou du "créateur" consacré qui découvre un inconnu ou qui "redécouvre" un devancier méconnu.(...)

Si l'on veut éviter de remonter sans fin dans la chaîne des causes, peut-être faut-il cesser de penser dans la logique théologique du "premier commencement", qui conduit inévitablement à la foi dans le "créateur" : le principe de l’efficacité des actes de consécration réside dans le champ lui-même et rien ne serait plus vain que de chercher l'origine du pouvoir "créateur" cette sorte de mana ou de charisme ineffable, inlassablement célébré par la tradition, ailleurs que dans cet espace de jeu qui s'est progressivement institué, c'est-à-dire dans le système des relations objectives qui le constituent, dans les luttes dont il est le lieu et dans la forme spécifique de croyance qui s'y engendre.

En matière de magie, il ne s'agit pas tant de savoir quelles sont les propriétés spécifiques du magicien, ou celles des instruments, des opérations et des représentations magiques, mais de déterminer les fondements de la croyance collective ou, mieux, de la méconnaissance collective, collectivement produite et entretenue, qui est au principe du pouvoir que le magicien s'approprie : si, comme l'indique Mauss, il est "impossible de comprendre la magie sans le groupe magique", c'est que le pouvoir du magicien est une 'imposture légitime' [souligné par Bourdieu], collectivement méconnue, donc reconnue. L'artiste qui, en apposant son nom sur un ready-made, lui confère un prix de marché sans commune mesure avec son coût de fabrication doit son efficacité magique à toute la logique du champ que le reconnaît et l'autorise ; son acte ne serait rien qu'un geste insensé ou insignifiant sans l'univers des célébrants et des croyants qui sont disposés à le produire comme doté de sens et de valeur par référence à toute la tradition dont leurs catégories de perception et d'appréciation sont le produit.

Ainsi, loin d'anéantir le créateur par la reconstruction de l'univers des déterminations sociales qui s'exercent sur lui, et de réduire l'oeuvre au pur produit d'un milieu au lieu d'y voir le signe que son auteur avait su s'en affranchir, comme semblait le craindre le Proust du 'Contre Sainte-Beuve', l'analyse sociologique permet de décrire et de comprendre le travail spécifique que l'écrivain a dû accomplir, à la fois contre ces déterminations et grâce à elles, pour se produire comme créateur, c'est-à-dire comme sujet de sa propre création. Elle permet même de rendre compte de la différence (ordinairement décrite en terme de valeur) entre les œuvres qui sont le pur produit d'un milieu et d'un marché et celles qui doivent produire leur marché et qui peuvent même contribuer à transformer leur milieu, grâce au travail d'affranchissement dont elles sont le produit et qui s'est accompli, pour une part, à travers l'objectivation de ce milieu.

Ce n'est pas un hasard si Proust n'est pas l'auteur absolument improductif qu'est le narrateur de la 'Recherche'. Le Proust écrivain, c'est ce que devient le narrateur dans et par le travail qui produit la 'Recherche', et qui le produit comme écrivain. C'est cette rupture libératrice, et créatrice du créateur, que Flaubert a symbolisée en mettant en scène, sous la forme de Frédéric, l'impuissance d'un être manipulé par les forces du champ ; cela, dans l'oeuvre même où il surmontait cette impuissance en évoquant l'aventure de Frédéric,et, à travers elle, la vérité objective du champ dans lequel il écrivait cette histoire et qui, par conflit de ses pouvoirs concurrents, aurait pu le réduire, comme Frédéric, à l'impuissance.

Ce n'est pas un hasard si Proust n'est pas l'auteur absolument improductif qu'est le narrateur de la 'Recherche'. Le Proust écrivain, c'est ce que devient le narrateur dans et par le travail qui produit la 'Recherche', et qui le produit comme écrivain. C'est cette rupture libératrice, et créatrice du créateur, que Flaubert a symbolisée en mettant en scène, sous la forme de Frédéric, l'impuissance d'un être manipulé par les forces du champ ; cela, dans l'oeuvre même où il surmontait cette impuissance en évoquant l'aventure de Frédéric,et, à travers elle, la vérité objective du champ dans lequel il écrivait cette histoire et qui, par conflit de ses pouvoirs concurrents, aurait pu le réduire, comme Frédéric, à l'impuissance.

Telle est la singularité de Flaubert, si l'on en croit Sainte-Beuve : il produit des écrits tenus pour "réalistes" (sans doute du fait de leur objet) qui contredisent la définition tacite du "réalisme" en ce qu'ils sont écrits, qu'ils ont "le style". Ce qui, on le voit sans doute mieux maintenant, est loin d'aller de soi. Le programme qui s'annonçait dans la formule "bien écrire le médiocre" se déploie ici dans sa vérité : il ne s'agit de rien moins que d'écrire le réel (et non le décrire, de l'imiter, de la laisser en quelque sorte se produire lui-même, représentation naturelle de la nature) ; c'est-à-dire de faire ce qui définit en propre la littérature, mais à propos du réel le plus platement réel, le plus ordinaire, le plus quelconque qui, par opposition à l'idéal, n'est pas fait pour être écrit*.

*[note] Les romans industriels que l'on appelle aujourd'hui best-sellers semblent obéir (il faudrait vérifier l'hypothèse) à une logique strictement inverse de l'intention flaubertienne : peintre médiocrement l'extraordinaire (dans la définition la plus ordinaire), évoquer des situations et des personnages hors du commun, mais selon la logique du sens commun, et dans le langage le plus quotidien, propre à en donner une vision familière.

*[note] Les romans industriels que l'on appelle aujourd'hui best-sellers semblent obéir (il faudrait vérifier l'hypothèse) à une logique strictement inverse de l'intention flaubertienne : peintre médiocrement l'extraordinaire (dans la définition la plus ordinaire), évoquer des situations et des personnages hors du commun, mais selon la logique du sens commun, et dans le langage le plus quotidien, propre à en donner une vision familière.

Le sondage d'opinion est un instrument d'action politique dont la fonction la plus importante consiste peut-être à imposer l'illusion qu'il existe une opinion publique comme sommation purement additive d'opinions individuelles, à imposer l'idée qu'il existe quelque chose qui serait comme la moyenne des opinions ou l'opinion moyenne.

Sous peine de s’exclure du jeu politique et de l’ambition de participer sinon au pouvoir, du moins au pouvoir d’influer sur la distribution du pouvoir, l’homme politique et à plus forte raison le chef de parti et le parti lui-même ne peuvent sacrifier à des vertus aussi exclusives : de même que l’Église se donne pour mission de répandre sa grâce d'institution sur tous les fidèles, justes ou injustes, et de soumettre les pécheurs sans distinction à la discipline du commandement divin, le parti se donne pour fin de gagner à sa cause le plus grand nombre possible de réfractaires (c’est le cas lorsque le parti communiste s’adresse, en période électorale, à « tous les républicains de progrès »).

Le capital culturel est devenu le principe fondamental de la domination.

Il y a deux grands principes de domination dans la société moderne : le capital économique d'un côté, et ce que J'appelle le "capital culturel".

Le pouvoir est insaisissable, il est partout et nulle part, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas plutôt en certains endroits qu'en d'autres.

On a à ce point intégré des contraintes sociales qu'on les prend pour des éléments de liberté.

Le sociologue est quelqu'un qui, au prix d'un travail d'enquête, d'interrogation, en utilisant des moyens, des techniques modernes, accouche les autres de quelque chose qu'ils savent sans le savoir.

Ce qui existe dans le monde social, ce ne sont pas des groupes constitués comme on le croit, mais cette réalité invisible (...) que j'appelle espace social.

(..) cet espèce de narcissisme à deux que sont la plupart des commentaires littéraires.

Une classe est définie par son "être-perçu" autant que par son "être", par sa consommation - qui n'a pas besoin d'être "ostentatoire" pour être symbolique - autant que par sa position dans les rapports de production (même s'il est vrai que celle-ci commande celle-là).

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Pierre Bourdieu

Quiz

Voir plus

Quelques questions sur Pierre Bourdieu

En quelle année était-il né ?

1920

1930

1940

1950

7 questions

42 lecteurs ont répondu

Thème :

Pierre BourdieuCréer un quiz sur cet auteur42 lecteurs ont répondu