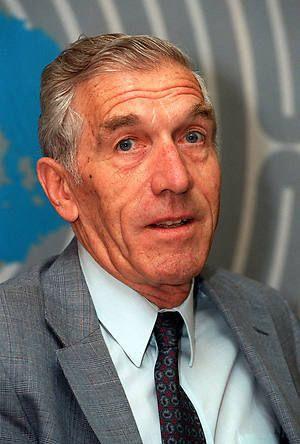

Nationalité : États-Unis

Né(e) à : Villach, Autriche , le 25/07/1921

Mort(e) à : Palo Alto, Californie , le 31/03/2007

Ajouter des informations

Né(e) à : Villach, Autriche , le 25/07/1921

Mort(e) à : Palo Alto, Californie , le 31/03/2007

Biographie :

Paul Watzlawick est un psychologue, psychothérapeute, psychanalyste jungien et sociologue. Il est membre fondateur de l'École de Palo Alto.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Paul Watzlawick, prisonnier politique en Allemagne, s'évade et est recueilli par les britanniques. À la fin de la guerre, il est démobilisé en Italie et entre dans les services de police de la ville de Trieste.

En 1949, il obtient son doctorat en langues modernes et philosophie à Venise où il a étudié la logique (influence de Ludwig Wittgenstein, Gottlob Frege et Kurt Gödel). De 1949 à 1954, il se forme à l'institut Carl Jung à Zurich, puis obtient un poste pour les Nations Unies en Italie. Après un séjour à Bombay, il enseigne la psychologie analytique et la psychothérapie à l'université d'El Salvador de 1957 à 1959.

En 1960, il se rend à Philadelphie pour étudier l'approche thérapeutique de John Rosen à l'Institute for Direct Analysis. C'est là qu'il rencontre Ray Birdwhistell et Albert Scheflen. Ce dernier le présente à Donald D. Jackson et en 1961 Watzlawick rejoint le Mental Research Institute (MRI) of Palo Alto.

Vers la fin de l’année 2006, après 46 ans de labeur, il abandonna son bureau du MRI pour des raisons de santé liées à l’âge et il prit sa retraite.

Ses contributions à la théorie des systèmes et à la thérapie familiale sont nombreuses, elles ont été largement publiées et ont exercé une énorme influence. Il était internationalement connu pour ses apports à la théorie de la communication, à la pratique de thérapie brève, aux domaines de la cybernétique

appliquée aux interactions humaines ainsi que pour ses contributions à la théorie constructiviste.

Paul Watzlawick a publié 22 livres traduits dans plus de 80 langues.

+ Voir plusPaul Watzlawick est un psychologue, psychothérapeute, psychanalyste jungien et sociologue. Il est membre fondateur de l'École de Palo Alto.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Paul Watzlawick, prisonnier politique en Allemagne, s'évade et est recueilli par les britanniques. À la fin de la guerre, il est démobilisé en Italie et entre dans les services de police de la ville de Trieste.

En 1949, il obtient son doctorat en langues modernes et philosophie à Venise où il a étudié la logique (influence de Ludwig Wittgenstein, Gottlob Frege et Kurt Gödel). De 1949 à 1954, il se forme à l'institut Carl Jung à Zurich, puis obtient un poste pour les Nations Unies en Italie. Après un séjour à Bombay, il enseigne la psychologie analytique et la psychothérapie à l'université d'El Salvador de 1957 à 1959.

En 1960, il se rend à Philadelphie pour étudier l'approche thérapeutique de John Rosen à l'Institute for Direct Analysis. C'est là qu'il rencontre Ray Birdwhistell et Albert Scheflen. Ce dernier le présente à Donald D. Jackson et en 1961 Watzlawick rejoint le Mental Research Institute (MRI) of Palo Alto.

Vers la fin de l’année 2006, après 46 ans de labeur, il abandonna son bureau du MRI pour des raisons de santé liées à l’âge et il prit sa retraite.

Ses contributions à la théorie des systèmes et à la thérapie familiale sont nombreuses, elles ont été largement publiées et ont exercé une énorme influence. Il était internationalement connu pour ses apports à la théorie de la communication, à la pratique de thérapie brève, aux domaines de la cybernétique

appliquée aux interactions humaines ainsi que pour ses contributions à la théorie constructiviste.

Paul Watzlawick a publié 22 livres traduits dans plus de 80 langues.

Ajouter des informations

étiquettes

Videos et interviews (2)

Voir plusAjouter une vidéo

Thérapie par le Toucher et le Piano. PRIX WATZLAWICK. Grand Auditorium. Biarritz, Juin 2011. Cette vidéo a reçu le PRIX WATZLAWICK qui récompensait le praticien de santé auteur de la meilleure vidéo d'interactivité thérapeutique dans le domaine de la psychothérapie ou dans le traitement de la douleur. 7 ème Forum de la Confédération Francophone d'Hypnose et Thérapies Brèves, Biarritz, 2-3-4 juin 2011.

Citations et extraits (154)

Voir plus

Ajouter une citation

Dans une large mesure, le processus de socialisation consiste à enseigner aux jeunes ce qu'ils ne doivent pas voir, ni entendre, ni sentir ou dire.

La maturité, telle que l'a définie l'un de mes collègues, est la capacité de faire quelque chose malgré le fait que vos parents vous l'ont recommandé.

Les utopies positives impliquent un monde « sans problèmes », les négatives un monde « sans solutions ». Les deux ont ceci de semblable qu’elles définissent les difficultés et plaisirs normaux de la vie comme des anomalies.

Pour se comprendre lui-même, l'homme a besoin d'être compris par un autre. Pour être compris par un autre, il lui faut comprendre cet autre.

On dispose d'exemples plus pratiques qui nous sont fournis par le cas de ces femmes , presque toujours intelligentes, responsables et prêtes au sacrifice, qu'anime la tentation fatale de racheter quelque alcoolique, joueur et autre délinquant par le suave pouvoir de leur amour et qui, jusqu'à la fin généralement tragique, réagissent au comportement immuable de l'homme sur lequel elles ont jeté leur dévolu par un surcroît d'amour, de compréhension et d'assistance. Du point de vue de leur capacité à engendrer le malheur, ces relations sont presque parfaites, car les deux partenaires s'y complètent d'une manière quasiment inimaginable dans des circonstances plus positives.

Dans Les Possédés de Dostoïevski

"Tout est bien... Tout. L'homme est malheureux

parce qu'il ne sait pas qu'il est heureux.

Ce n'est que cela. C'est tout, c'est tout I

Quand on le découvre, on devient heureux aussitôt, à l'instant même..."

Bref, la situation est désespérée,

et la solution désespérément simple.

p114

"Tout est bien... Tout. L'homme est malheureux

parce qu'il ne sait pas qu'il est heureux.

Ce n'est que cela. C'est tout, c'est tout I

Quand on le découvre, on devient heureux aussitôt, à l'instant même..."

Bref, la situation est désespérée,

et la solution désespérément simple.

p114

Le psychologe Alan Watts a dit un jour que la vie est un jeu dont la regle numero 1 est la suivante: " Attention, ce n'est pas un jeu, soyons serieux."

Aussi audacieux soit-il d'explorer l'inconnu, il l'est plus encore de remettre le connu en question.

Mieux vaut voyager plein d'espoir qu'arriver au but, nous dit la sagesse japonaise.

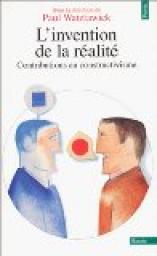

L'invention de la réalité : Comment savons-nous ce que nous croyons savoir ? Contributions au constructivisme

Paul Watzlawick

Paul Watzlawick

Mais tout ceci ne nous dit encore rien sur la réalité que construit le constructivisme. Autrement dit, dans quel monde vit-on si accepte que l'on construit entièrement soi-même sa propre réalité ?

Avant tout, si on accepte cela, (...) on est tolérant. Si nous voyons le monde comme notre propre invention, nous devons admettre que tout un chacun en fait autant. Si nous savons que nous ne connaissons jamais la vérité, que notre vision du monde convient seulement plus ou moins, comment pourrions-nous alors considérer les visions des autres comme démentes ou mauvaises et rester attachés à la conviction manichéenne primitive "Qui n'est pas pour moi est contre moi ?" (...)

Ensuite, vivre dans un monde constructiviste, c'est se sentir responsable, au sens profondément éthique du terme, non seulement de nos décisions, de nos actes et de nos rêves, mais aussi, dans un sens beaucoup plus large de la réalité que nous inventons chaque fois que nous faisons des prédictions qui se révèlent d'elles-mêmes. Dans un monde constructiviste, il n'est plus question de confortablement rejeter la faute sur les autres ou sur l'environnement.

Cette totale responsabilité implique une totale liberté. Si nous avions conscience d'être l'architecte de notre propre réalité, nous saurions aussi que nous pouvons toujours en construire une autre, complètement différente. Nous serions, au sens premier du terme, des "hérétiques", c'est-à-dire des individus sachant qu'ils peuvent choisir.

Avant tout, si on accepte cela, (...) on est tolérant. Si nous voyons le monde comme notre propre invention, nous devons admettre que tout un chacun en fait autant. Si nous savons que nous ne connaissons jamais la vérité, que notre vision du monde convient seulement plus ou moins, comment pourrions-nous alors considérer les visions des autres comme démentes ou mauvaises et rester attachés à la conviction manichéenne primitive "Qui n'est pas pour moi est contre moi ?" (...)

Ensuite, vivre dans un monde constructiviste, c'est se sentir responsable, au sens profondément éthique du terme, non seulement de nos décisions, de nos actes et de nos rêves, mais aussi, dans un sens beaucoup plus large de la réalité que nous inventons chaque fois que nous faisons des prédictions qui se révèlent d'elles-mêmes. Dans un monde constructiviste, il n'est plus question de confortablement rejeter la faute sur les autres ou sur l'environnement.

Cette totale responsabilité implique une totale liberté. Si nous avions conscience d'être l'architecte de notre propre réalité, nous saurions aussi que nous pouvons toujours en construire une autre, complètement différente. Nous serions, au sens premier du terme, des "hérétiques", c'est-à-dire des individus sachant qu'ils peuvent choisir.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

L'art de rater sa vie

GabySensei

11 livres

Petite bibliothèque psy

clairelili

30 livres

Bonne humeur 2021

anlixelle

10 livres

Auteurs proches de Paul Watzlawick

Lecteurs de Paul Watzlawick (674)Voir plus

Quiz

Voir plus

A quel point connaissez-vous Twilight?

Pourquoi Bella a déménagé à Forks?

Pour laisser sa mère vivre tranquillement avec son nouveau-mari

Pour être plus proche de son père

Pour le beau temps

Pour jouer au base ball

8 questions

75 lecteurs ont répondu

Thème : Twilight, tome 1 : Fascination de

Stephenie MeyerCréer un quiz sur cet auteur75 lecteurs ont répondu