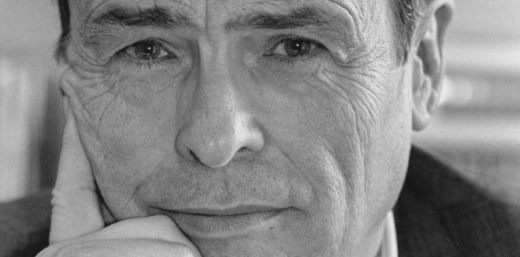

Citations de Pierre Bourdieu (467)

[sur les profils de fonctionnaires]

La distance à l’égard de la bureaucratie ordinaire et de ses routines est sans doute, avec les dispositions qui sont habituellement associées à une origine sociale très élevée et à la « précocité », comme l’« audace », l’« ambition », l’« enthousiasme », etc., ce qui sépare le plus clairement les « révolutionnaires bureaucratiques » de la grande masse des fonctionnaires des structures de gestion : à la différence de ces « novateurs » qui, pour la plupart, n’ont aucune expérience des postes locaux et de l’administration ordinaire et qui ont d’emblée occupé des positions, sans doute mineures ou marginales, mais proches des centres de décision, dans les organismes de recherche et de planification (tels que le GRECOH), les gestionnaires, qui sont le plus souvent dotés d’une formation juridique sans originalité particulière, ont tenu fort longtemps des postes locaux ou purement administratifs, pour parvenir à des positions centrales selon la logique de la promotion interne, et sans passer par les cabinets ministériels ni par l’étranger.

À ces deux catégories d’agents correspondent deux modes de pensée, deux visions du monde bureaucratique et de l’action de la bureaucratie, et aussi deux espèces tout à fait opposées de capital bureaucratique dont on voit immédiatement qu’elles sont sociologiquement liées à des propriétés sociales, d’âge, de formation scolaire et d’ancienneté dans l’administration : d’un côté, le capital bureaucratique d’expérience, qu’il s’agisse de la « connaissance des hommes » propre à un chef du personnel ou de la connaissance des règlements propre à un chef de bureau expérimenté, ne peut s’acquérir qu’à la longue, avec le temps, et il est donc lié à l’ancienneté dans l’administration ; de l’autre, des formes de capital bureaucratique à base technique, susceptible d’être acquis plus rapidement, par des procédures plus rationalisées et plus formalisées, comme l’enquête statistique, s’agissant de la connaissance d’un personnel, ou la modélisation mathématique, s’agissant d’évaluer les coûts et les effets d’une mesure, et propres à menacer le capital d’information acquis à l’ancienneté. La force d’un fonctionnaire particulier, ou d’un corps, tient toujours pour une part à sa capacité de maîtriser, voire de monopoliser, cette ressource rare qu’est l’information (et l’on sait que, dans les luttes internes, la « rétention d’information » est une des armes des détenteurs du capital d’information fondé sur l’expérience et l’ancienneté). On peut citer ici l’exemple, souvent invoqué par les informateurs, d’un personnage devenu quasi légendaire, M. Latinus, attaché principal du Trésor entre 1945 et 1975, qui, possédant une connaissance unique de tous les règlements en matière de financement de l’aide à la pierre et de calcul des coûts par catégorie de logement aidé, jouait un rôle tout à fait semblable à ceux qu’en certaines civilisations on appelle des « bibliothèques vivantes » : indispensables au bon fonctionnement de la bureaucratie, parce que seuls capables de se débrouiller dans le maquis des règlements, circulaires, additifs et rectificatifs, ces personnages respectés, sans cesse consultés par les autres, notamment par les plus jeunes, deviennent des sortes d’arbitres et d’experts dont nul ne peut contrôler l’action. Une part de ce que l’on impute à l’« inertie bureaucratique » ou aux « résistances » des fonctionnaires, véritables « vertus dormitives » qui ne font que déguiser la description en explication, s’explique en réalité par le fait que certaines mesures menacent ce capital lié à l’ancienneté et à l’expérience. De façon plus générale, toutes les formes de capital scientifique ou technique qui permettent une accumulation ou une utilisation accélérée du savoir font courir un danger aux détenteurs d’une compétence pratique fondée sur la seule expérience.

La distance à l’égard de la bureaucratie ordinaire et de ses routines est sans doute, avec les dispositions qui sont habituellement associées à une origine sociale très élevée et à la « précocité », comme l’« audace », l’« ambition », l’« enthousiasme », etc., ce qui sépare le plus clairement les « révolutionnaires bureaucratiques » de la grande masse des fonctionnaires des structures de gestion : à la différence de ces « novateurs » qui, pour la plupart, n’ont aucune expérience des postes locaux et de l’administration ordinaire et qui ont d’emblée occupé des positions, sans doute mineures ou marginales, mais proches des centres de décision, dans les organismes de recherche et de planification (tels que le GRECOH), les gestionnaires, qui sont le plus souvent dotés d’une formation juridique sans originalité particulière, ont tenu fort longtemps des postes locaux ou purement administratifs, pour parvenir à des positions centrales selon la logique de la promotion interne, et sans passer par les cabinets ministériels ni par l’étranger.

À ces deux catégories d’agents correspondent deux modes de pensée, deux visions du monde bureaucratique et de l’action de la bureaucratie, et aussi deux espèces tout à fait opposées de capital bureaucratique dont on voit immédiatement qu’elles sont sociologiquement liées à des propriétés sociales, d’âge, de formation scolaire et d’ancienneté dans l’administration : d’un côté, le capital bureaucratique d’expérience, qu’il s’agisse de la « connaissance des hommes » propre à un chef du personnel ou de la connaissance des règlements propre à un chef de bureau expérimenté, ne peut s’acquérir qu’à la longue, avec le temps, et il est donc lié à l’ancienneté dans l’administration ; de l’autre, des formes de capital bureaucratique à base technique, susceptible d’être acquis plus rapidement, par des procédures plus rationalisées et plus formalisées, comme l’enquête statistique, s’agissant de la connaissance d’un personnel, ou la modélisation mathématique, s’agissant d’évaluer les coûts et les effets d’une mesure, et propres à menacer le capital d’information acquis à l’ancienneté. La force d’un fonctionnaire particulier, ou d’un corps, tient toujours pour une part à sa capacité de maîtriser, voire de monopoliser, cette ressource rare qu’est l’information (et l’on sait que, dans les luttes internes, la « rétention d’information » est une des armes des détenteurs du capital d’information fondé sur l’expérience et l’ancienneté). On peut citer ici l’exemple, souvent invoqué par les informateurs, d’un personnage devenu quasi légendaire, M. Latinus, attaché principal du Trésor entre 1945 et 1975, qui, possédant une connaissance unique de tous les règlements en matière de financement de l’aide à la pierre et de calcul des coûts par catégorie de logement aidé, jouait un rôle tout à fait semblable à ceux qu’en certaines civilisations on appelle des « bibliothèques vivantes » : indispensables au bon fonctionnement de la bureaucratie, parce que seuls capables de se débrouiller dans le maquis des règlements, circulaires, additifs et rectificatifs, ces personnages respectés, sans cesse consultés par les autres, notamment par les plus jeunes, deviennent des sortes d’arbitres et d’experts dont nul ne peut contrôler l’action. Une part de ce que l’on impute à l’« inertie bureaucratique » ou aux « résistances » des fonctionnaires, véritables « vertus dormitives » qui ne font que déguiser la description en explication, s’explique en réalité par le fait que certaines mesures menacent ce capital lié à l’ancienneté et à l’expérience. De façon plus générale, toutes les formes de capital scientifique ou technique qui permettent une accumulation ou une utilisation accélérée du savoir font courir un danger aux détenteurs d’une compétence pratique fondée sur la seule expérience.

(Un petit entrepreneur]

– Il semble que vous avez avec les architectes en général des relations assez difficiles… enfin c’est pas que vous leur en voulez, mais…

M. D. : Ah, si ! Si, je leur en veux, parce que j’ai de bonnes raisons de leur en vouloir. […] Je leur en veux parce que tout simplement j’estime que ce sont des gens qui bénéficient d’une situation de monopole qui m’apparaît, moi, intolérable. […] Il est clair qu’on assiste à des abus scandaleux de la part de ces architectes dits des Bâtiments de France, ou des DDE. Ces gens-là, il n’y a aucune espèce de critères sur lesquels on puisse les contrôler. Aucun. Donc ils font ce qu’ils veulent […] Par exemple, quand on vous dit que les saillies des toitures ne doivent pas faire plus de 12 cm, […] et je ne vois pas en quoi ça peut atteindre l’environnement que d’avoir une saillie de toiture qui fasse 30 cm au lieu de 12 cm. C’est complètement con, excusez-moi du terme […] Mais si, à ce moment-là, l’architecte Z est changé par l’architecte X, tout est changé : ce qui était beau avant devient vilain. Alors… toute une profession hurle, mais ça n’empêche que c’est comme ça. Quoique, maintenant, ça s’est bien atténué. Mais au début, je dirais jusqu’à il y a à peu près cinq ans, c’était fou, complètement fou.

– Il semble que vous avez avec les architectes en général des relations assez difficiles… enfin c’est pas que vous leur en voulez, mais…

M. D. : Ah, si ! Si, je leur en veux, parce que j’ai de bonnes raisons de leur en vouloir. […] Je leur en veux parce que tout simplement j’estime que ce sont des gens qui bénéficient d’une situation de monopole qui m’apparaît, moi, intolérable. […] Il est clair qu’on assiste à des abus scandaleux de la part de ces architectes dits des Bâtiments de France, ou des DDE. Ces gens-là, il n’y a aucune espèce de critères sur lesquels on puisse les contrôler. Aucun. Donc ils font ce qu’ils veulent […] Par exemple, quand on vous dit que les saillies des toitures ne doivent pas faire plus de 12 cm, […] et je ne vois pas en quoi ça peut atteindre l’environnement que d’avoir une saillie de toiture qui fasse 30 cm au lieu de 12 cm. C’est complètement con, excusez-moi du terme […] Mais si, à ce moment-là, l’architecte Z est changé par l’architecte X, tout est changé : ce qui était beau avant devient vilain. Alors… toute une profession hurle, mais ça n’empêche que c’est comme ça. Quoique, maintenant, ça s’est bien atténué. Mais au début, je dirais jusqu’à il y a à peu près cinq ans, c’était fou, complètement fou.

[le jeu avec la règle] [les « petits fonctionnaires »]

Cela dit, et au risque de décevoir ceux qui verront dans ces analyses une résurgence inattendue (ou inespérée) de la « liberté », il faut rappeler que ce n’est pas un sujet pur, et libre, qui vient occuper les marges de liberté toujours laissées aux fonctionnaires, à des degrés divers selon leur position dans la hiérarchie. Ici comme ailleurs, c’est l’habitus qui vient combler les vides de la règle et, aussi bien dans les situations ordinaires de l’existence bureaucratique que dans les occasions extra-ordinaires qu’offrent aux pulsions sociales les institutions totales (comme le camp de concentration), les agents peuvent s’emparer, pour le meilleur ou pour le pire, des marges laissées à leur action, et profiter de la position de supériorité – même tout à fait infime et provisoire, comme celle du guichetier – que leur donne leur fonction pour exprimer les pulsions socialement constituées de leur habitus. C’est ainsi que les postes subalternes d’encadrement et de contrôle des « institutions totales » (internat, caserne, etc.) et, plus généralement, les postes d’exécution des grandes bureaucraties doivent nombre de leurs traits les plus caractéristiques, qui ne sont pourtant jamais prévus dans aucun règlement bureaucratique, aux dispositions qu’y importent, à un moment donné du temps, ceux qui les occupent : les fonctionnaires « remplissent leur fonction » avec toutes les caractéristiques, désirables ou indésirables, de leur habitus. Et nombre des « vertus » et des « vices » de la petite bureaucratie sont imputables autant, sinon davantage, au fait que les postes subalternes étaient parfaitement accueillants, jusqu’à une date récente, à la petite bourgeoisie en ascension et à ses dispositions strictes mais aussi étroites, rigoureuses mais aussi rigides, réglées mais aussi répressives.

Cela dit, et au risque de décevoir ceux qui verront dans ces analyses une résurgence inattendue (ou inespérée) de la « liberté », il faut rappeler que ce n’est pas un sujet pur, et libre, qui vient occuper les marges de liberté toujours laissées aux fonctionnaires, à des degrés divers selon leur position dans la hiérarchie. Ici comme ailleurs, c’est l’habitus qui vient combler les vides de la règle et, aussi bien dans les situations ordinaires de l’existence bureaucratique que dans les occasions extra-ordinaires qu’offrent aux pulsions sociales les institutions totales (comme le camp de concentration), les agents peuvent s’emparer, pour le meilleur ou pour le pire, des marges laissées à leur action, et profiter de la position de supériorité – même tout à fait infime et provisoire, comme celle du guichetier – que leur donne leur fonction pour exprimer les pulsions socialement constituées de leur habitus. C’est ainsi que les postes subalternes d’encadrement et de contrôle des « institutions totales » (internat, caserne, etc.) et, plus généralement, les postes d’exécution des grandes bureaucraties doivent nombre de leurs traits les plus caractéristiques, qui ne sont pourtant jamais prévus dans aucun règlement bureaucratique, aux dispositions qu’y importent, à un moment donné du temps, ceux qui les occupent : les fonctionnaires « remplissent leur fonction » avec toutes les caractéristiques, désirables ou indésirables, de leur habitus. Et nombre des « vertus » et des « vices » de la petite bureaucratie sont imputables autant, sinon davantage, au fait que les postes subalternes étaient parfaitement accueillants, jusqu’à une date récente, à la petite bourgeoisie en ascension et à ses dispositions strictes mais aussi étroites, rigoureuses mais aussi rigides, réglées mais aussi répressives.

Le principe de la neutralité éthique [...] peut paradoxalement inciter, en sa forme routinière, à l'erreur épistémologique qu'il prétend prévenir. [...] Le relativisme intégral et machinal aboutit au même résultat que l'ethnocentrisme éthique : dans les deux cas l'observateur substitue son propre rapport aux valeurs de ceux qu'il observe (et par là à leur valeur) au rapport que ceux-ci entretiennent objectivement avec leurs valeurs. (p. 154-155)

[...] Il faut restituer à l'observation méthodique et systématique son primat épistémologique. (p. 148)

Toutes les fois que le sociologue est inconscient de la problématique qu'il engage dans ses questions, il s'interdit de comprendre celle que les sujets engagent dans leurs réponses [...]. (p. 145-146)

Toute pratique scientifique [...] engage des présupposés théoriques et [...] le sociologue n'a le choix qu'entre des interrogations inconscientes, donc incontrôlées et incohérentes, et un corps d'hypothèses méthodiquement construites [...]. Refuser la formulation explicite d'un corps d'hypothèses fondé sur une théorie, c'est se condamner à engager des présupposés qui ne sont autres que les prénotions de la sociologie spontanée et de l'idéologie [...]. (p. 139-140)

Le constat suppose la construction. (p. 138)

C'est peut-être la malédiction des sciences de l'homme que d'avoir affaire à un objet qui parle. [...] Il ne suffit pas que le sociologue se mette à l'écoute des sujets, enregistre fidèlement leurs propos et leurs raisons, pour rendre raison de leur conduite et même des raisons qu'ils proposent [...] (p. 137-138)

Seule une image mutilée de la démarche expérimentale peut faire de la "soumission aux faits" l'impératif unique. Spécialiste d'une science contestée, le sociologue est tout particulièrement tenté de se rassurer sur le caractère scientifique de sa discipline en surenchérissant sur les exigences qu'il prête aux sciences de la nature. [...] L'impératif scientifique de la soumission au fait aboutit à la démission pure et simple devant le donné. (p. 137)

Si, comme dit Bachelard, "tout chimiste doit combattre en lui l'alchimiste", tout sociologue doit combattre en lui-même le prophète social que son public lui demande d'incarner. (p. 121)

La sociologie est une science comme les autres qui rencontre seulement une difficulté particulière à être une science comme les autres [...]. (p. 113)

Entendant rester maître et possesseur de lui-même et de sa propre vérité, ne voulant connaître d'autre déterminisme que celui de ses propres déterminations (...), l'humaniste naïf qu'il y a en tout homme ressent comme une réduction "sociologiste" ou "matérialiste" toute tentative pour établir que le sens des actions les plus personnelles et les plus "transparentes" n'appartient pas au sujet qui les accomplit mais au système complet des relations dans lesquelles et par lesquelles elles s'accomplissent. (p. 109)

La familiarité avec l'univers social constitue pour le sociologue l'obstacle épistémologique par excellence, parce qu'elle produit continûment des conceptions ou des systématisations fictives en même temps que les conditions de leur crédibilité. (p. 103)

Tout en se gardant d'y voir une chaîne mécanique de responsabilités, il n'est pas inutile de porter au jour le lien entre une politique néo-libérale visant à arracher la petite bourgeoisie à l'habitat collectif et, par là, au "collectivisme", [...] et la ségrégation spatiale, favorisée et renforcée par le retrait de l'État ; et aussi le lien plus évident entre cette ségrégation [...] et la place que tient aujourd'hui en politique et ailleurs l'opposition entre les "nationaux" et les "immigrés", qui est venue supplanter l'opposition, jusque-là de premier plan, entre les dominants et les dominés.

Cela, à la faveur du déclin des instances de mobilisation et de leur aptitude à surmonter, tant théoriquement que pratiquement, les difficultés que font surgir au sein même du monde ouvrier [...] les conflits liés à la cohabitation.

Cela, à la faveur du déclin des instances de mobilisation et de leur aptitude à surmonter, tant théoriquement que pratiquement, les difficultés que font surgir au sein même du monde ouvrier [...] les conflits liés à la cohabitation.

C'est à travers le travail sur la langue, qui implique à la fois et tour à tour résistance, lutte, et soumission, remise de soi, qu'opère la magie évocatoire qui, comme une incantation, fait surgir le réel.

[...] devant les plaisanteries sexuelles, les femmes n'ont souvent d'autre choix que de s'exclure ou de participer, au moins passivement, pour essayer de s'intégrer, mais en s'exposant à ne plus pouvoir protester si elles sont victimes du sexisme ou du harcèlement sexuel.

Les médias agissent sur le moment et fabriquent collectivement une représentation sociale, qui, même lorsqu'elle est assez éloignée de la réalité, perdure malgré les démentis ou les rectifications postérieures parce qu'elle ne fait, bien souvent, que renforcer les interprétations spontanées et mobilise donc d'abord des préjugés et tend, par là, à les redoubler.

Seule une utopie rationnelle comme celle qui proposerait l'espérance d'une vraie Europe sociale pourrait assurer aux syndicats la vaste base militante qui leur fait défaut et qui les encouragerait ou les obligerait à s'arracher aux intérêts corporatifs à court terme, issus notamment de la concurrence pour le meilleur positionnement sur le marché des services et de bénéfices sociaux.

Il faut travailler à l'universalisation des conditions d'accès à l'universel.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Pierre Bourdieu

Quiz

Voir plus

Quelques questions sur Pierre Bourdieu

En quelle année était-il né ?

1920

1930

1940

1950

7 questions

42 lecteurs ont répondu

Thème :

Pierre BourdieuCréer un quiz sur cet auteur42 lecteurs ont répondu