Critiques de Ryûnosuke Akutagawa (91)

Après la lecture de ces contes, mon impression est mitigée à l'image des critiques que j'ai ensuite consultées sur Babelio. L'univers intrigue et les histoires sont originales et pour certaines font froid dans le dos. Le conte du pilleur de cadavre et celui sur l'enquête policière selon plusieurs points de vue sont stimulantes. Pour autant, je n'ai pas réussi à m'investir dans ces contes. Ma lecture est restée superficielle ne parvenant pas à intégrer la part de fantastique, de mystère ou de culture nippone. Je l'ai remisé dans ma bibliothèque dans l'attente d'un jour meilleur où mon esprit sera plus réceptif aux contes d'Akutagawa et partager ainsi, je l'espère, l'enthousiasme des autres lecteurs.

L'iris fou - Odieuse vieillesse - Le Maître - Le tableau d'une montagne - L'artiste, Le crime de Han

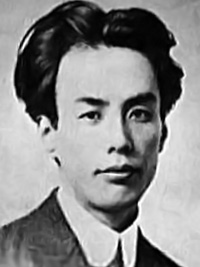

Ryûnosuke Akutagawa

Ryûnosuke Akutagawa

Le recueil est paru chez Stock en 1957 et a été réédité en 1997. Il contient six nouvelles de thèmes et d'époques variés mais toutes très intéressantes. L'anthologie donne envie de lire d'autres livres et c'est là l'essentiel. Cependant la traduction, qui semble avoir transité par l'anglais, gagnerait à être rafraîchie.

1) Ibuse Masuji (1898-1993) : L'Iris fou (1957). 28 pages.

L'action se situe dans un village à cent cinquante kilomètres d'Hiroshima, peu après la bombe et avant la capitulation du Japon. La nouvelle est remarquable dans sa construction. Elle fait alterner le motif allégorique de l'iris fou, des dialogues du quotidien, triviaux, dérisoires dans l'attente du prochain bombardement et puis l'irruption des rescapés atteints d'une étrange maladie.

2) Nakajima Atsushi (1909-1942) : le Maître (1942). 15 pages.

C'est un conte, avec beaucoup d'humour, des rebondissements et une chute qui illustre un précepte tao. Chang veut devenir le roi du tir à l'arc, il va trouver Fei le plus grand des archers. Celui-ci le soumet à des épreuves difficiles et très pittoresques qui font râler sa femme...

Ce conte apparaît sous le titre le maître fabuleux dans le recueil @Histoire du poète qui fut changé en tigre et autres contes.

3) Akutagawa Ryunosuke (1892-1927) : le Tableau d'une Montagne à la saison d'automne. 15 pages.

C'est une malicieuse histoire autour d'un chef d'oeuvre mystérieux que plusieurs témoins prétendent avoir vu. Une nouvelle sur la fragilité du témoignage, sur le pouvoir des mots plus vrais que la réalité, sur la vantardise et l'arrogance des critiques d'art. Un petit bijou du grand Akutagawa.

4) Niwa Fumio (1904-2005) : Odieuse vieillesse ( 1948). 48 pages

Une nouvelle cruelle, dérangeante car bien rigolote aussi sur une grand mère qui encombre ses petits enfants qui en ont la charge. La vieille Umé quatre-vingt six ans est insomniaque, gémit, réclame depuis son lit mais dès qu'on a le dos tourné trotte comme un lapin...Et puis elle fouille dans les affaires, chaparde, calomnie et se plaint de la nourriture. Bref c'est un fléau. Il faut refiler la vieille bique à l'autre petite fille...

"Odieuse vieillesse" est une expression entrée dans le vocabulaire courant au Japon.

La nouvelle est intitulée @L'âge des méchancetés en Folio.

5) Shiga Naoya (1883-1971) : L'artiste. (1913) 9 pages.

Un petit garçon collectionne les coloquintes, les sélectionne et en prend le plus grand soin comme s'il s'agissait d'objets d'art. Cette passion "efféminée" n'est pas du goût de son instituteur...

Le récit est charmant, concis, simple et donne un aperçu des mentalités de l'époque.

6) Shiga Naoya (1883-1971) : le crime de Han (1913). 17 pages.

Au cours de son numéro de lancer de couteaux , Han tranche la carotide de sa femme qui meurt sur le coup. Est-ce un accident ou un crime prémédité ? On suit les interrogatoires du juge d'instruction qui donnera son verdict à la fin. Cette petite enquête policière est d'une grande finesse psychologique.

1) Ibuse Masuji (1898-1993) : L'Iris fou (1957). 28 pages.

L'action se situe dans un village à cent cinquante kilomètres d'Hiroshima, peu après la bombe et avant la capitulation du Japon. La nouvelle est remarquable dans sa construction. Elle fait alterner le motif allégorique de l'iris fou, des dialogues du quotidien, triviaux, dérisoires dans l'attente du prochain bombardement et puis l'irruption des rescapés atteints d'une étrange maladie.

2) Nakajima Atsushi (1909-1942) : le Maître (1942). 15 pages.

C'est un conte, avec beaucoup d'humour, des rebondissements et une chute qui illustre un précepte tao. Chang veut devenir le roi du tir à l'arc, il va trouver Fei le plus grand des archers. Celui-ci le soumet à des épreuves difficiles et très pittoresques qui font râler sa femme...

Ce conte apparaît sous le titre le maître fabuleux dans le recueil @Histoire du poète qui fut changé en tigre et autres contes.

3) Akutagawa Ryunosuke (1892-1927) : le Tableau d'une Montagne à la saison d'automne. 15 pages.

C'est une malicieuse histoire autour d'un chef d'oeuvre mystérieux que plusieurs témoins prétendent avoir vu. Une nouvelle sur la fragilité du témoignage, sur le pouvoir des mots plus vrais que la réalité, sur la vantardise et l'arrogance des critiques d'art. Un petit bijou du grand Akutagawa.

4) Niwa Fumio (1904-2005) : Odieuse vieillesse ( 1948). 48 pages

Une nouvelle cruelle, dérangeante car bien rigolote aussi sur une grand mère qui encombre ses petits enfants qui en ont la charge. La vieille Umé quatre-vingt six ans est insomniaque, gémit, réclame depuis son lit mais dès qu'on a le dos tourné trotte comme un lapin...Et puis elle fouille dans les affaires, chaparde, calomnie et se plaint de la nourriture. Bref c'est un fléau. Il faut refiler la vieille bique à l'autre petite fille...

"Odieuse vieillesse" est une expression entrée dans le vocabulaire courant au Japon.

La nouvelle est intitulée @L'âge des méchancetés en Folio.

5) Shiga Naoya (1883-1971) : L'artiste. (1913) 9 pages.

Un petit garçon collectionne les coloquintes, les sélectionne et en prend le plus grand soin comme s'il s'agissait d'objets d'art. Cette passion "efféminée" n'est pas du goût de son instituteur...

Le récit est charmant, concis, simple et donne un aperçu des mentalités de l'époque.

6) Shiga Naoya (1883-1971) : le crime de Han (1913). 17 pages.

Au cours de son numéro de lancer de couteaux , Han tranche la carotide de sa femme qui meurt sur le coup. Est-ce un accident ou un crime prémédité ? On suit les interrogatoires du juge d'instruction qui donnera son verdict à la fin. Cette petite enquête policière est d'une grande finesse psychologique.

En cette période d'Halloween je me suis dit que lire Rashômon était de circonstance et honnêtement je ne suis pas déçu!

Dans ce petit recueil de quatre contes écrits par Ryûnosuke Akutagawa, le lecteur est confronté aux ténèbres mystérieux d'un Japon ancien et mythique qui se mélangent au destin des personnages qui peuplent le récit.

Sur les quatre contes, mon préféré est sans conteste "Figures Infernales" qui relate la création par un peintre fou d'un paravent aux motifs démoniaques, j'ai vraiment adoré! La qualité de la prose est extraordinaire et j'ai tout simplement été horrifié par la fin. Le thème de la mort et du monde des esprits est finalement un thème récurrent dans ce recueil mais j'ai trouvé qu'un certain onirisme se trouvait plus présent dans les deux premiers contes.

Par contre, je n'ai tout simplement pas compris le dernier conte. En effet, dans "Gruau d'Ignames" le lecteur fait face à un officier laid et ridicule et qui a le malheur d'être méprisé par à peu près tout le monde. Ce dernier, pour une raison que j'ignore, adore une sorte de porridge à la cannelle et à l'igname. Voilà. C'est tout ce que j'ai retenu de ce conte. Honnêtement, je pense que c'est ma faute et que je n'ai simplement pas les références culturelles pour comprendre ce récit.

Cela étant, cet ouvrage dans son ensemble est une courte mais intense (et passionnante) introduction à l'onirisme japonais et à ses références les plus ténébreuses! Je recommande chaudement ce recueil à tous les amateurs de contes ou de littérature japonaise.

Dans ce petit recueil de quatre contes écrits par Ryûnosuke Akutagawa, le lecteur est confronté aux ténèbres mystérieux d'un Japon ancien et mythique qui se mélangent au destin des personnages qui peuplent le récit.

Sur les quatre contes, mon préféré est sans conteste "Figures Infernales" qui relate la création par un peintre fou d'un paravent aux motifs démoniaques, j'ai vraiment adoré! La qualité de la prose est extraordinaire et j'ai tout simplement été horrifié par la fin. Le thème de la mort et du monde des esprits est finalement un thème récurrent dans ce recueil mais j'ai trouvé qu'un certain onirisme se trouvait plus présent dans les deux premiers contes.

Par contre, je n'ai tout simplement pas compris le dernier conte. En effet, dans "Gruau d'Ignames" le lecteur fait face à un officier laid et ridicule et qui a le malheur d'être méprisé par à peu près tout le monde. Ce dernier, pour une raison que j'ignore, adore une sorte de porridge à la cannelle et à l'igname. Voilà. C'est tout ce que j'ai retenu de ce conte. Honnêtement, je pense que c'est ma faute et que je n'ai simplement pas les références culturelles pour comprendre ce récit.

Cela étant, cet ouvrage dans son ensemble est une courte mais intense (et passionnante) introduction à l'onirisme japonais et à ses références les plus ténébreuses! Je recommande chaudement ce recueil à tous les amateurs de contes ou de littérature japonaise.

L'iris fou - Odieuse vieillesse - Le Maître - Le tableau d'une montagne - L'artiste, Le crime de Han

Ryûnosuke Akutagawa

Ryûnosuke Akutagawa

Avant le bombardement d’Hiroshima, alors que tous savent à quoi s’en tenir, la population ayant été avertie par des tracts américains, un aubergiste refuse de vendre une jarre qui pourtant est vouée à la destruction. Ainsi dans L’Iris fou d’Ibusé Masuji à côté de la grande tragédie de la guerre, la vie continue et certains s’accrochent aux choses quotidiennes, pensant peut-être repousser de cette façon l’inéluctable.

Plus que la réalité des choses, l’essentiel est semble-t-il l’idée que l’on s’en fait. Il en est ainsi du Tableau d’une Montagne à la saison d’automne dont on ne sait si la trace indélébile qu’il laisse dans les esprits dépend de la qualité de l’imaginaire et du talent de celui qui le décrit ou de l’œuvre elle-même, réelle ou imaginée.

Dans le même ordre d’idées le plus merveilleux tireur à l’arc du Maître de Nakasima Ryunosuké n’était-il pas celui dont la réputation est telle qu’arc et flèches lui sont désormais inutiles, puisque ce qui compte c’est précisément cette réputation, répandue par un autre maître, bien plus que ses capacités réelles.

« Les gens devraient bien s’éteindre comme une musique, en laissant derrière eux une belle mélodie. » Ce qui est sûr c’est que l’Umé d’Odieuse vieillesse de Niwa Fumio est une aïeule qui empoisonne son entourage et qui de fait ne laissera derrière elle qu’un soulagement après qu’elle a disparu. Eh oui, certaines vieilles personnes par leur comportement ne sont que charge et désagréments pour ceux qui s’en occupent...

La dernière nouvelle de ce formidable petit recueil, Le crime de Han de Shiga Naoya, pose la question de la culpabilité. Han, le lanceur de couteaux, sera-t-il jugé coupable d’avoir tué sa femme alors que lui-même ne sait s’il l’a fait intentionnellement ? La réponse est dans le livre. Une chose est sûre, une fois encore on aurait tort de se fier aux apparences...

Plus que la réalité des choses, l’essentiel est semble-t-il l’idée que l’on s’en fait. Il en est ainsi du Tableau d’une Montagne à la saison d’automne dont on ne sait si la trace indélébile qu’il laisse dans les esprits dépend de la qualité de l’imaginaire et du talent de celui qui le décrit ou de l’œuvre elle-même, réelle ou imaginée.

Dans le même ordre d’idées le plus merveilleux tireur à l’arc du Maître de Nakasima Ryunosuké n’était-il pas celui dont la réputation est telle qu’arc et flèches lui sont désormais inutiles, puisque ce qui compte c’est précisément cette réputation, répandue par un autre maître, bien plus que ses capacités réelles.

« Les gens devraient bien s’éteindre comme une musique, en laissant derrière eux une belle mélodie. » Ce qui est sûr c’est que l’Umé d’Odieuse vieillesse de Niwa Fumio est une aïeule qui empoisonne son entourage et qui de fait ne laissera derrière elle qu’un soulagement après qu’elle a disparu. Eh oui, certaines vieilles personnes par leur comportement ne sont que charge et désagréments pour ceux qui s’en occupent...

La dernière nouvelle de ce formidable petit recueil, Le crime de Han de Shiga Naoya, pose la question de la culpabilité. Han, le lanceur de couteaux, sera-t-il jugé coupable d’avoir tué sa femme alors que lui-même ne sait s’il l’a fait intentionnellement ? La réponse est dans le livre. Une chose est sûre, une fois encore on aurait tort de se fier aux apparences...

C'est par le superbe film de Kurosawa portant ce nom que j'ai rencontré cet auteur du début du 20ème siècle. Une nouvelle de ce recueil "Dans le fourré" , étrange enquête policière , où le fantôme de la victime vient témoigner est à la base du film . Ce livre en compte 14 autres (Figures infernales/Le Nez/Rashômon/Gruau d'ignames (ma préférée!)/Les Vieux jours du vénérable Susanoo/Le Fil d'araignée/Le Martyr/Le Rapport d'Ogata Ryôsai/Ogin/L'Illumination créatrice/Chasteté d'Otomi/Villa Genkaku/Le Mouchoir/Les Kappa). Plusieurs sont inspirées par d'anciens contes traditionnels.

Très bien. En toute honnêteté, je ne pensais pas que j'aimerais autant ce recueil. Par manque de culture de ma part, je connais assez peu la culture japonaise et le peu d'histoire que j'ai pu lire ou voir au cinéma me touche peu. Ceci dit, j'ai quand même énormément aimé ses différents contes. Il y a une excellente ambiance, on est parfois à la limite du fantastique, le lecteur est invité à la réflexion et mon seul regret c'est que parfois, certains contes apparaissent beaucoup trop court tant on aurait aimé les voir davantage développés.

羅生門 : "Rashômon et autres contes" de 芥川龍之介 : AKUTAGAWA Ryūnosuke, né en 1892 et disparu en 1927 à Tokyo.

Un recueil de quatre nouvelles traduites du japonais en 1965 par 森 有正 : MORI Arimasa (1911-1976) ; extrait repris par l'éditeur Gallimard en 2003 pour sa collection "Folio 2 €" d'un recueil éponyme plus conséquent de la collection "Connaissance de l'Orient" pour le compte de l'UNESCO et où figurait une longue préface du traducteur - en 1965, donc .

Allons-y...

(1°) "Rashômon" [1915] est situé en des temps médiévistes de famines, de guerres et d'épidémies est une plongée dans un enfer ordinaire de misère et de mort. "L'argument" ? Un pauvre hère se réfugie sous le portail ou la Porte Rashô et reste là "à attendre une accalmie de la pluie". Il a faim. Hésite entre se faire voleur, assassin ou mettre fin à ses jours sans espoir. C'est aussi la (superbe) introduction du magistral film éponyme de 黒澤 明 KUROSAWA Akira, oeuvre surgie en 1950 qui révéla pour l'Occident la maîtrise de la mise-en scène du génial artisan tokyoïte (1910-1998) et se vit décerner la statuette très orientaliste du Lion d'Or à la "Mostra" festivalière de Venise. Revenons au pauvre hère : il monte à la galerie (où l'on se débarrasse des cadavres en ces temps troublés) ; il tombe sur un bien méchant spectacle... Sans pitié, comme pour se venger de toutes ces horreurs, il rudoie sa victime pour lui voler sa loque et pouvoir la revendre. Nous sommes à la fois au Cabinet des Figures de Cire et aux antichambres de l'Enfer... Avec un petit côté "Nosferatu" (incarné par l'inoubliable Max Schreck, 1879-1936) mis-en-lumières par Friedrich Wilhelm MURNAU... "Morale" ? Il n'y en a pas... Quand c'est "l'enfer-sur-Terre", on se débrouille, n'est-ce pas ? On se souvient du calvaire de "The Road" (2009) de John HILLCOAT, adaptation proprement "infernale" du roman de Cormac McCARTHY (2006)... L'écriture est clinique et nous donne tout simplement à voir (comme dans les premiers films de Wim WENDERS), à éprouver... Et on ne juge pas. On comprend... Bref, du pur SIMENON (Georges) ou tout comme... Pieds nus dans la glèbe et le limon de cadavres.

(2°) "Gruau d'ignames" [1915] nous donne à éprouver de la compassion pour un autre être pitoyable : un gars qui n'a rien pour lui. Bout du nez rouge et ombre de moustache. Il vivait lui aussi dans "L'Ancien Temps" (entre l'ère de Gangyô et celle de Ninna, à l'époque de Heian dite du "Règne Impérial") ; ce personnage y exerçait les fonctions d'un officier de la cinquième catégorie ou plutôt "du cinquième rang". Un gars que tout le monde méprise. Vraiment tout le monde. Sa femme le trompe avec un moine alcoolique. On urine dans sa gourde de saké (à armature de bambous). Tout le monde, sauf un : qui cherche à comprendre ou deviner le secret de cet homme "sans qualités" (apparentes) et lui donnera satisfaction en une étonnante chasse au trésor hivernale, au long de descriptions de nature magnifiques de sensorialité proprement cinématographiques... Allons, ne dévoilons pas ou plutôt "Ne divulgâchons point !" [responsabilité de la source de ce néologisme : Gaston et Alfred Croisière, co-auteurs de la chronique "Cinéma" avec leur papa Thomas, in "Par JupiClasse", radio de Service Public "France-Inter", tous les mercredis de 17 h 50 à 17 h 55].

(3°) "Figures infernales" [1918] : tirée d'une chronique ou "anecdote" du 今昔物語集 "Konjaku monogatari shū" écrite vers la fin du XIème siècle, lors de la période 平安時代 Heian, il s'agit de la genèse secrète d'une Géhenne artistique — celle du "Paravent aux Figures Infernales" du peintre de maudit Yoshihidé à la physionomie simiesque. Il exerce ses talents à la Cour du Seigneur de Horikawa. Il y a un autre singe dans l'histoire. Et une fille sensible à la peau de Lune (ou d'ivoire) : la propre fille adorée du peintre cruel. Dois-je vous en dire plus ? Dix-huit chapitres évoluant lentement dans la dynamique d'une menace sourde au suspense magistral. Une équation à quatre composantes : la cruauté et le cynisme d'un "Seigneur" s'additionnant à l'inconscience et l'inhumanité d'un artiste et père auxquels se soustraient la fidélité d'un quadrumane persécuté et le destin atroce de la victime expiatoire de toute cette sombre bêtise machiste...

(4°) "Dans le fourré" [1921] : est la suite du futur scénario du "Rashômon" de KUROSAWA Akira, située dans la clairière de la forêt de Yamashina, entre pins et bambous. "Où est la Vérité, noms de Dieux ?"... ou même "Où est la Réalité ? Vite, sortez-moi de là !" , ainsi que l'exclamait, affolé, l'un des personnages de "gamers" à la scène finale du génial "eXistenZ" (1999) de David CRONENBERG... le poète جلالالدین محمد بلخی : Djalâl ad-Dîn RÛMÎ (1207-1273) nous rappelait bien que "La Vérité est un miroir tombé des mains de Dieu" ("Al-Lâh" : le "Lui"), chacun en ramasse un morceau et crie qu'il tient là toute la vérité... alors que cette Vérité (si elle existe) est telle une toile d'araignée couverte de rosée étendue entre tous les humains...

Ici, pas moins de six entrées-en-matière successives pour une seule mort à élucider : auprès du Lieutenant de la "Crim" de l'époque (qui n'apparaît pas à l'écran des pages blanches) se suivent la déposition initiatrice d'un bûcheron (incarné par le bon 志村 喬 : Takashi Shimura dans le film d'A. K.), puis celle d'un moine itinérant, celle d'un informateur-mouchard-"balance", celle d'une "vieille femme recueillant sa fille "rescapée d'une épreuve", puis les "AVEUX DE TAJÔMARU" (une fieffée crapule, vantard incarné avec brio par l'acteur 三船 敏郎 Toshirô Mifune pour le film d'A.K. dans un registre histrionique sautillant et criard toujours savoureux), la "CONFESSION D'UNE FEMME VENUE AU TEMPLE DE KIYOMIZU" (qui est la pauvre victime, encore secouée)... enfin, le "RECIT DE "L'OMBRE" PAR LA BOUCHE D'UNE SORCIERE".

Bref, avec Akutagawa, le lecteur finira par tirer les vers (ou les asticots) du nez de cette humanité, mortelle et si prévisible, s'attribuant toujours "le beau rôle" à seule fin de cautionner et faire oublier ses petites saloperies quotidiennes, bien ordinaires...

Sauf que le défunt (de là où il parle, là où il est) n'a plus rien à perdre. Il se vengera par la bouche de la sorcière (fabuleuse scène de transe dans le film de KUROSAWA, avec le personnage de Tajômaru, accroupi et ligoté en arrière-plan, assistant à l'impressionnante "Danse avec les morts"). Avec un "Who-dun-it ?", ce misérable détail de l'intrigue sherlockholmesque contenue dans le propos d'outre-crémation du principal lésé : de QUI le mort tient-il absolument à se venger en nous révélant "sa" vérité ?

Allons, "Ne divulgâchons point" à nouveau les ressources narratives des extraordinaires nouvelles du "clinicien"/conteur AKUTAGAWA Ryûnosuke [... et apprenons tous à prononcer son nom d'une traite...]. L'art littéraire façonné par cet homme (d'un perfectionnisme "maladif" selon le préfacier Jacques Dars) se révèle d'une essence proprement CINEMATOGRAPHIQUE.

Ce gars était un chantre et fieffé praticien de la souffrance humaine ; chapeau, l'artiste ! Mais pourquoi "diable" (de cyanure !) avoir choisi la Voie du Suicide en vos trente-et-cinq printemps ?

Un recueil de quatre nouvelles traduites du japonais en 1965 par 森 有正 : MORI Arimasa (1911-1976) ; extrait repris par l'éditeur Gallimard en 2003 pour sa collection "Folio 2 €" d'un recueil éponyme plus conséquent de la collection "Connaissance de l'Orient" pour le compte de l'UNESCO et où figurait une longue préface du traducteur - en 1965, donc .

Allons-y...

(1°) "Rashômon" [1915] est situé en des temps médiévistes de famines, de guerres et d'épidémies est une plongée dans un enfer ordinaire de misère et de mort. "L'argument" ? Un pauvre hère se réfugie sous le portail ou la Porte Rashô et reste là "à attendre une accalmie de la pluie". Il a faim. Hésite entre se faire voleur, assassin ou mettre fin à ses jours sans espoir. C'est aussi la (superbe) introduction du magistral film éponyme de 黒澤 明 KUROSAWA Akira, oeuvre surgie en 1950 qui révéla pour l'Occident la maîtrise de la mise-en scène du génial artisan tokyoïte (1910-1998) et se vit décerner la statuette très orientaliste du Lion d'Or à la "Mostra" festivalière de Venise. Revenons au pauvre hère : il monte à la galerie (où l'on se débarrasse des cadavres en ces temps troublés) ; il tombe sur un bien méchant spectacle... Sans pitié, comme pour se venger de toutes ces horreurs, il rudoie sa victime pour lui voler sa loque et pouvoir la revendre. Nous sommes à la fois au Cabinet des Figures de Cire et aux antichambres de l'Enfer... Avec un petit côté "Nosferatu" (incarné par l'inoubliable Max Schreck, 1879-1936) mis-en-lumières par Friedrich Wilhelm MURNAU... "Morale" ? Il n'y en a pas... Quand c'est "l'enfer-sur-Terre", on se débrouille, n'est-ce pas ? On se souvient du calvaire de "The Road" (2009) de John HILLCOAT, adaptation proprement "infernale" du roman de Cormac McCARTHY (2006)... L'écriture est clinique et nous donne tout simplement à voir (comme dans les premiers films de Wim WENDERS), à éprouver... Et on ne juge pas. On comprend... Bref, du pur SIMENON (Georges) ou tout comme... Pieds nus dans la glèbe et le limon de cadavres.

(2°) "Gruau d'ignames" [1915] nous donne à éprouver de la compassion pour un autre être pitoyable : un gars qui n'a rien pour lui. Bout du nez rouge et ombre de moustache. Il vivait lui aussi dans "L'Ancien Temps" (entre l'ère de Gangyô et celle de Ninna, à l'époque de Heian dite du "Règne Impérial") ; ce personnage y exerçait les fonctions d'un officier de la cinquième catégorie ou plutôt "du cinquième rang". Un gars que tout le monde méprise. Vraiment tout le monde. Sa femme le trompe avec un moine alcoolique. On urine dans sa gourde de saké (à armature de bambous). Tout le monde, sauf un : qui cherche à comprendre ou deviner le secret de cet homme "sans qualités" (apparentes) et lui donnera satisfaction en une étonnante chasse au trésor hivernale, au long de descriptions de nature magnifiques de sensorialité proprement cinématographiques... Allons, ne dévoilons pas ou plutôt "Ne divulgâchons point !" [responsabilité de la source de ce néologisme : Gaston et Alfred Croisière, co-auteurs de la chronique "Cinéma" avec leur papa Thomas, in "Par JupiClasse", radio de Service Public "France-Inter", tous les mercredis de 17 h 50 à 17 h 55].

(3°) "Figures infernales" [1918] : tirée d'une chronique ou "anecdote" du 今昔物語集 "Konjaku monogatari shū" écrite vers la fin du XIème siècle, lors de la période 平安時代 Heian, il s'agit de la genèse secrète d'une Géhenne artistique — celle du "Paravent aux Figures Infernales" du peintre de maudit Yoshihidé à la physionomie simiesque. Il exerce ses talents à la Cour du Seigneur de Horikawa. Il y a un autre singe dans l'histoire. Et une fille sensible à la peau de Lune (ou d'ivoire) : la propre fille adorée du peintre cruel. Dois-je vous en dire plus ? Dix-huit chapitres évoluant lentement dans la dynamique d'une menace sourde au suspense magistral. Une équation à quatre composantes : la cruauté et le cynisme d'un "Seigneur" s'additionnant à l'inconscience et l'inhumanité d'un artiste et père auxquels se soustraient la fidélité d'un quadrumane persécuté et le destin atroce de la victime expiatoire de toute cette sombre bêtise machiste...

(4°) "Dans le fourré" [1921] : est la suite du futur scénario du "Rashômon" de KUROSAWA Akira, située dans la clairière de la forêt de Yamashina, entre pins et bambous. "Où est la Vérité, noms de Dieux ?"... ou même "Où est la Réalité ? Vite, sortez-moi de là !" , ainsi que l'exclamait, affolé, l'un des personnages de "gamers" à la scène finale du génial "eXistenZ" (1999) de David CRONENBERG... le poète جلالالدین محمد بلخی : Djalâl ad-Dîn RÛMÎ (1207-1273) nous rappelait bien que "La Vérité est un miroir tombé des mains de Dieu" ("Al-Lâh" : le "Lui"), chacun en ramasse un morceau et crie qu'il tient là toute la vérité... alors que cette Vérité (si elle existe) est telle une toile d'araignée couverte de rosée étendue entre tous les humains...

Ici, pas moins de six entrées-en-matière successives pour une seule mort à élucider : auprès du Lieutenant de la "Crim" de l'époque (qui n'apparaît pas à l'écran des pages blanches) se suivent la déposition initiatrice d'un bûcheron (incarné par le bon 志村 喬 : Takashi Shimura dans le film d'A. K.), puis celle d'un moine itinérant, celle d'un informateur-mouchard-"balance", celle d'une "vieille femme recueillant sa fille "rescapée d'une épreuve", puis les "AVEUX DE TAJÔMARU" (une fieffée crapule, vantard incarné avec brio par l'acteur 三船 敏郎 Toshirô Mifune pour le film d'A.K. dans un registre histrionique sautillant et criard toujours savoureux), la "CONFESSION D'UNE FEMME VENUE AU TEMPLE DE KIYOMIZU" (qui est la pauvre victime, encore secouée)... enfin, le "RECIT DE "L'OMBRE" PAR LA BOUCHE D'UNE SORCIERE".

Bref, avec Akutagawa, le lecteur finira par tirer les vers (ou les asticots) du nez de cette humanité, mortelle et si prévisible, s'attribuant toujours "le beau rôle" à seule fin de cautionner et faire oublier ses petites saloperies quotidiennes, bien ordinaires...

Sauf que le défunt (de là où il parle, là où il est) n'a plus rien à perdre. Il se vengera par la bouche de la sorcière (fabuleuse scène de transe dans le film de KUROSAWA, avec le personnage de Tajômaru, accroupi et ligoté en arrière-plan, assistant à l'impressionnante "Danse avec les morts"). Avec un "Who-dun-it ?", ce misérable détail de l'intrigue sherlockholmesque contenue dans le propos d'outre-crémation du principal lésé : de QUI le mort tient-il absolument à se venger en nous révélant "sa" vérité ?

Allons, "Ne divulgâchons point" à nouveau les ressources narratives des extraordinaires nouvelles du "clinicien"/conteur AKUTAGAWA Ryûnosuke [... et apprenons tous à prononcer son nom d'une traite...]. L'art littéraire façonné par cet homme (d'un perfectionnisme "maladif" selon le préfacier Jacques Dars) se révèle d'une essence proprement CINEMATOGRAPHIQUE.

Ce gars était un chantre et fieffé praticien de la souffrance humaine ; chapeau, l'artiste ! Mais pourquoi "diable" (de cyanure !) avoir choisi la Voie du Suicide en vos trente-et-cinq printemps ?

Rashômon et autres contes est un recueil de contes et de nouvelles plus ou moins brefs, qui plonge le lecteur dans des histoires parfois morbides (Figures infernales), intriguantes (Rashômon), ou/et morales (Nez, Gruau d'Ignames...). Les récits se terminent souvent sans qu'on en sache le fin mot de l'histoire, procurant des doutes et pourquoi pas un certain malaise. En d'autres mots, certains contes font réellement réfléchir sur le comportement humain. Agréable à lire, intrigues dérangeantes, Rashômon et autres contes est sans contexte un livre à lire pour les passionnés de légendes et de nouvelles.

Engrenage est le récit autobiographique d’un écorché vif qui se fuit lui-même tant il redoute de sombrer dans la folie dont sa mère était atteinte. Ambiance oppressante, aucune lueur d’espoir. Fuir, fuir, fuir. Éviter les autres, éviter le regard des autres. Sombrer, seul. À ne pas lire par un jour de cafard.

2,5/5 pour ces 4 contesRashômon ne m'a pas du tout convaincue...Figures infernales était beaucoup plus intéressant et carrément affreux. Sacrifier un humain, sa propre fille, pour parfaire son oeuvre, damn...Dans le fourré était pas mal du tout. Un cadavre avec 3 versions différentes, sans qu'on sache ce qui s'est réellement passé.Gruau d'ignames... euh. Ok.

Hyper enthousiaste après avoir lu Rashomon et autres contes, je voulais poursuivre ma découverte d'Akutagawa et je disposais de ce petit Folio 2€ dans ma bibliothèque.

Je dois avouer que ces deux récits autobiographiques posthumes m'ont un peu déçue.

"Engrenage" est rédigé à la première personne et m'a fait penser à certains récits de Maupassant avec cet individu angoissé craignant la folie, voyant des signes néfastes partout, l'écriture faisant bien sentir la montée de la paranoïa - qui constitue à elle seule "l'intrigue", Akutagawa craignant de devenir fou comme sa mère.

Personnellement, je suis restée extérieure.

J'ai davantage apprécié "la vie d'un idiot" que j'ai trouvé original et intéressant : récit en fragments courts voire très courts (51 sur 33 pages), numérotés et titrés, montrant les points majeurs de sa vie (rapport à sa mère, amours, mariage, paternité etc.), de ses goûts (littérature européenne, arts), on pourrait parler d'un récit par touches, comme un peintre impressionniste. A relire, je pense, pour bien apprécier le tableau complet.

Particularité pour un récit autobiographique, c'est écrit à la troisième personne.

Je dois avouer que ces deux récits autobiographiques posthumes m'ont un peu déçue.

"Engrenage" est rédigé à la première personne et m'a fait penser à certains récits de Maupassant avec cet individu angoissé craignant la folie, voyant des signes néfastes partout, l'écriture faisant bien sentir la montée de la paranoïa - qui constitue à elle seule "l'intrigue", Akutagawa craignant de devenir fou comme sa mère.

Personnellement, je suis restée extérieure.

J'ai davantage apprécié "la vie d'un idiot" que j'ai trouvé original et intéressant : récit en fragments courts voire très courts (51 sur 33 pages), numérotés et titrés, montrant les points majeurs de sa vie (rapport à sa mère, amours, mariage, paternité etc.), de ses goûts (littérature européenne, arts), on pourrait parler d'un récit par touches, comme un peintre impressionniste. A relire, je pense, pour bien apprécier le tableau complet.

Particularité pour un récit autobiographique, c'est écrit à la troisième personne.

J'ai été complètement bluffée par le style des nouvelles d'Akutagawa, rédigées au début du XXème siècle et dont on sent la veine réaliste/naturaliste, en vogue au Japon à l'époque, tant dans le style que dans la manière de traiter les sujets.

J'ai été soufflée par la manière assez distanciée et crue de traiter les rapports bien/mal et la violence. Ces personnages n'ont rien d'héroïques, même les bons. L'auteur les montre complexes, multiples, fourbes, fous (?). On est bien loin de l'image du samouraï loyal et de la courtisane fidèle qui n'hésitent pas à se tuer pour l'honneur !

La nouvelle "Rashômon" (dont le cadre a été utilisé par Kurosawa dans son film du même nom, adaptant à sa sauce l'esprit du texte) est tout aussi puissant à dénoncer la pauvreté (donc la société et la politique de l'époque) qu'une nouvelle de Zola ou un roman ou poème de Victor Hugo.

"Figures infernales" propose une réflexion acide sur l'art, les artistes ainsi que sur le pouvoir et les liens de pouvoir.

"Dans le fourré" (histoire centrale du film "Rashômon" de Kurosawa reproduite extrêmement fidèlement) m'a laissée complètement abasourdie : un procès dont les dépositions des accusés et victimes nous en apprennent plus sur leur personnalité que sur le déroulement du crime (dont chacun donne une version différente, et même pas pour se dédouaner !).

"Gruau d'ignames" : un fonctionnaire ridicule digne d'un Maupassant et/ou d'un Gogol, qui bien sûr apprend une bonne leçon.

Ma prochaine lecture ? D'autres nouvelles d'Akutagawa !

J'ai été soufflée par la manière assez distanciée et crue de traiter les rapports bien/mal et la violence. Ces personnages n'ont rien d'héroïques, même les bons. L'auteur les montre complexes, multiples, fourbes, fous (?). On est bien loin de l'image du samouraï loyal et de la courtisane fidèle qui n'hésitent pas à se tuer pour l'honneur !

La nouvelle "Rashômon" (dont le cadre a été utilisé par Kurosawa dans son film du même nom, adaptant à sa sauce l'esprit du texte) est tout aussi puissant à dénoncer la pauvreté (donc la société et la politique de l'époque) qu'une nouvelle de Zola ou un roman ou poème de Victor Hugo.

"Figures infernales" propose une réflexion acide sur l'art, les artistes ainsi que sur le pouvoir et les liens de pouvoir.

"Dans le fourré" (histoire centrale du film "Rashômon" de Kurosawa reproduite extrêmement fidèlement) m'a laissée complètement abasourdie : un procès dont les dépositions des accusés et victimes nous en apprennent plus sur leur personnalité que sur le déroulement du crime (dont chacun donne une version différente, et même pas pour se dédouaner !).

"Gruau d'ignames" : un fonctionnaire ridicule digne d'un Maupassant et/ou d'un Gogol, qui bien sûr apprend une bonne leçon.

Ma prochaine lecture ? D'autres nouvelles d'Akutagawa !

Ce petit recueil rassemble quatre nouvelles écrites entre 1915 et 1922. Les trois premières renouvellent des contes issus d'un ouvrage du XIIIème siècle, le "Konjuku monogari".

1. Rashômon (1915)

Une nouvelle très courte, forte, sombre et dérangeante. Elle fait réfléchir sur la condition humaine.

Elle se déroule à Edo à l'époque Héian mais pourrait se passer à n'importe quelle époque dans n'importe quel lieu ravagé par des catastrophes. Un pauvre miséreux qui a été congédié par son patron se rend à la Porte Rashô, une ruine transformée en charnier. il se demande s'il doit voler les cadavres en putréfaction ou mourir de faim. Il rencontre une vieille femme qui va l'aider à résoudre cet horrible dilemme.

2. Figures infernales ( 1918)

Le conte le plus barré du recueil, décadent, déjanté avec des descriptions vraiment horribles. Ames sensibles s'abstenir ! Dommage qu'il y ait des longueurs au milieu du récit.

le narrateur est un serviteur du seigneur. Celui-ci demande à Yoshide son artiste officiel de peindre un paravent de figures infernales. Mais nous faisons d'abord connaissance avec ce peintre vil au visage simiesque que tout le monde méprise et admire en même temps. Puis avec sa très charmante enfant qui recueille un petit singe. le peintre l' aime profondément. L'artiste commence à peindre son paravent mais il lui faut des modèles pour ses figures infernales. Il enchaîne d'abord l'un de ses jeunes assistants...

3. Dans le fourré (1922)

J'ai beaucoup aimé cette nouvelle policière très astucieuse qui multiplie les points de vue d'un même événement. Mais bon sang qui dit vrai ?

A la suite d'un meurtre, un lieutenant criminel entend différentes dépositions de témoins plus ou moins concernés et recueille les aveux d'un brigand. Nous lisons également la confession d'une femme impliquée et le récit de "l'ombre" de la victime par la bouche d'une sorcière.

L'histoire a servi de base à l'intrigue du film Rashômon de Kurosawa.

4.Gruau d'ignames (1915)

Une nouvelle qui m'a laissée comment dire ...perplexe..

Gao est un officier de bas étage. Il est affublé d'un nez rouge et il est persécuté par tout le monde. Une fois dans sa vie, il voudrait se rassasier d'un gruau d'ignames ( patates douces). le fils d'un ministre a entendu son souhait...

Je compte sur vous pour m'expliquer la suite !

1. Rashômon (1915)

Une nouvelle très courte, forte, sombre et dérangeante. Elle fait réfléchir sur la condition humaine.

Elle se déroule à Edo à l'époque Héian mais pourrait se passer à n'importe quelle époque dans n'importe quel lieu ravagé par des catastrophes. Un pauvre miséreux qui a été congédié par son patron se rend à la Porte Rashô, une ruine transformée en charnier. il se demande s'il doit voler les cadavres en putréfaction ou mourir de faim. Il rencontre une vieille femme qui va l'aider à résoudre cet horrible dilemme.

2. Figures infernales ( 1918)

Le conte le plus barré du recueil, décadent, déjanté avec des descriptions vraiment horribles. Ames sensibles s'abstenir ! Dommage qu'il y ait des longueurs au milieu du récit.

le narrateur est un serviteur du seigneur. Celui-ci demande à Yoshide son artiste officiel de peindre un paravent de figures infernales. Mais nous faisons d'abord connaissance avec ce peintre vil au visage simiesque que tout le monde méprise et admire en même temps. Puis avec sa très charmante enfant qui recueille un petit singe. le peintre l' aime profondément. L'artiste commence à peindre son paravent mais il lui faut des modèles pour ses figures infernales. Il enchaîne d'abord l'un de ses jeunes assistants...

3. Dans le fourré (1922)

J'ai beaucoup aimé cette nouvelle policière très astucieuse qui multiplie les points de vue d'un même événement. Mais bon sang qui dit vrai ?

A la suite d'un meurtre, un lieutenant criminel entend différentes dépositions de témoins plus ou moins concernés et recueille les aveux d'un brigand. Nous lisons également la confession d'une femme impliquée et le récit de "l'ombre" de la victime par la bouche d'une sorcière.

L'histoire a servi de base à l'intrigue du film Rashômon de Kurosawa.

4.Gruau d'ignames (1915)

Une nouvelle qui m'a laissée comment dire ...perplexe..

Gao est un officier de bas étage. Il est affublé d'un nez rouge et il est persécuté par tout le monde. Une fois dans sa vie, il voudrait se rassasier d'un gruau d'ignames ( patates douces). le fils d'un ministre a entendu son souhait...

Je compte sur vous pour m'expliquer la suite !

Je ne me souviens plus de l’Edition Galimard dans « Connaissance de l'Orient ». C'est par hasard que je suis tombé sur cette version abrégée de ces contes. Avec un grand plaisir je me suis laissé entraîné par Akutagawa sous la porte Rasho de Kyoto, un soir d'orage, au milieu de la guerre civile à l’époque Heian. Je me suis également rendu à la cour du seigneur de Horikawa en compagnie du peintre Yoshihidé et de sa pauvre fille. Mes pas m'ont ensuite guidé dans la forêt de Yamashina sur les traces du voleur Tajomaru et de ses victimes, puis enfin sur les pas du pauvre officier Goi devant son plat de gruau d'igname. Akutagawa nous relate avec brio les tristes aventures de tous ces personnages, jouets du destin qui s'acharne sur eux. Il sait aussi bien nous décrire la misère que les fastes d'un seigneur dans le Japon médiéval. Ce fût une grande redécouverte.

Ce recueil d'Akutagawa puise l'essentiel de ses sources dans la longue tradition littéraire japonaise. Jonglant entre contes, apologues, récits réalistes et satires, l'auteur procède aussi à des expérimentations narratives. « Dans le fourré » en est l'exemple le plus marquant : des narrateurs non fiables y exposent à tour de rôle leur point de vue sur un crime qui les a impliqués, et seule l'irruption du fantastique permettra de dévoiler la vérité parmi les mensonges des vivants... À moins que les morts ne mentent eux aussi ?

De fait, Akutagawa pose un regard acerbe et désabusé sur l'âme humaine, comme l'illustrent à la perfection l'immoralité de la nouvelle éponyme, ainsi que le récit swiftien des Kapas, créatures mi-hommes mi-tortues dont le comportement singe celui de l'homme, avec une part de naïveté qui rend leurs travers plus touchants, et pousse le héros à les préférer à ses semblables.

Ce pessimisme n'est pas dépourvu d'images saisissantes. Ainsi l'horreur décadente des « Figures infernales » transparaît-elle dans des descriptions en forme de tableaux empreints de perversion, mise en abyme de l'oeuvre du personnage principal, un artiste tout feu tout flammes qui laisse sa passion l'emporter trop loin, hors du cadre de son paravent. Mais les autres textes chatoient d'un éventail chromatique parfois très différent. Avec « Les vieux jours du vénérable Susanoo », les couleurs du brasier se déposent avec plus d'humour et d'optimisme dans le paysage insulaire d'un Japon mythique, où une divinité acariâtre tente par tous les moyens d'assassiner son gendre. Et si « Le fil d'araignée » reprend la figure de l'enfer (relié au ciel bouddhiste par un lien soyeux) c'est pour y adjoindre une moralité, qui met en avant l'altruisme et l'humilité. Dans le même ordre d'idée, « Le Nez » suggère qu'il vaut mieux se satisfaire de son sort… ce qui n'est pas toujours facile quant on est affublé d'un pif à la Cyrano. Et comme on sait depuis Gogol qu'un nez peut changer de forme, on se prend à rêver…

Les multiples variations de tons et de sujets qui caractérisent ce livre semblent impulsés par les changements d'humeur d'Akutagawa, en apparence aussi subits que ceux du héros de Rashōmon. « Je n'ai pas de principes, je n'ai que des nerfs », disait notre auteur. Des nerfs sensibles, si l'on considère la variété des formes d'expression et de fiction que l'auteur rechercha pour les laisser s'exprimer, à la recherche de « L'illumination créatrice » qu'une simple parole d'enfant peut provoquer.

De fait, Akutagawa pose un regard acerbe et désabusé sur l'âme humaine, comme l'illustrent à la perfection l'immoralité de la nouvelle éponyme, ainsi que le récit swiftien des Kapas, créatures mi-hommes mi-tortues dont le comportement singe celui de l'homme, avec une part de naïveté qui rend leurs travers plus touchants, et pousse le héros à les préférer à ses semblables.

Ce pessimisme n'est pas dépourvu d'images saisissantes. Ainsi l'horreur décadente des « Figures infernales » transparaît-elle dans des descriptions en forme de tableaux empreints de perversion, mise en abyme de l'oeuvre du personnage principal, un artiste tout feu tout flammes qui laisse sa passion l'emporter trop loin, hors du cadre de son paravent. Mais les autres textes chatoient d'un éventail chromatique parfois très différent. Avec « Les vieux jours du vénérable Susanoo », les couleurs du brasier se déposent avec plus d'humour et d'optimisme dans le paysage insulaire d'un Japon mythique, où une divinité acariâtre tente par tous les moyens d'assassiner son gendre. Et si « Le fil d'araignée » reprend la figure de l'enfer (relié au ciel bouddhiste par un lien soyeux) c'est pour y adjoindre une moralité, qui met en avant l'altruisme et l'humilité. Dans le même ordre d'idée, « Le Nez » suggère qu'il vaut mieux se satisfaire de son sort… ce qui n'est pas toujours facile quant on est affublé d'un pif à la Cyrano. Et comme on sait depuis Gogol qu'un nez peut changer de forme, on se prend à rêver…

Les multiples variations de tons et de sujets qui caractérisent ce livre semblent impulsés par les changements d'humeur d'Akutagawa, en apparence aussi subits que ceux du héros de Rashōmon. « Je n'ai pas de principes, je n'ai que des nerfs », disait notre auteur. Des nerfs sensibles, si l'on considère la variété des formes d'expression et de fiction que l'auteur rechercha pour les laisser s'exprimer, à la recherche de « L'illumination créatrice » qu'une simple parole d'enfant peut provoquer.

Pas de fantastique mais un climat effrayant, très dérangeant. Le Japon à différentes époques, des contes tragiques souvent, ironiques parfois. On est vraiment transportés. J'ai beaucoup aimé la nouvelle avec le peintre mauvais et ses créations dérangeantes, ainsi que celle avec l'enquête où l'on voit un même crime à travers différentes histoires.

Avec cette courte série de nouvelles, Akutagawa met en scène ses hésitations. D'abord une hésitation face à un Japon de plus en plus ouvert sur la culture occidentale, vectrice d'une modernité paradoxale, mise en avant dans les titres « Un mari moderne » et « Un crime moderne ». En effet, la modernité introduit dans le couple et dans l'acte criminel lui-même des sentiments ambivalents, quelque part entre la dignité et la jalousie, ou entre « l'indulgence ou le dégoût » anticipés chez les lecteurs par le criminel de la seconde nouvelle. Cela est susceptible de refléter la mélancolie d'Akutagawa face aux changements amenés par l'ère Meiji, même s'il était lui-même très influencé par la culture occidentale (de Gustave Moreau à Poe, qu'il enseigna, en tant que professeur d'anglais). Dans la nouvelle « Les poupées », le fait de rejeter sa propre culture empêche la communication avec ceux qui s'émeuvent encore devant elle. Portés par leurs penchants respectifs, les héros font ainsi éclater l'unité de la famille japonaise et se retrouvent isolés les uns des autres, si bien que l'amour pour des poupées représentant une cour impériale fantasmée (monde du passé par excellence) ne peut plus se perpétuer que dans le silence, dans l'imminence de leur disparition.

Pour retenir ce monde fuyant, Akutagawa fait appel à une magie relevant du shintoïsme : un mystérieux kami aquatique confère des pouvoirs à la magicienne éponyme, qui s'avère malfaisante (ce Japon regretté n'est donc pas idéalisé). Akutagawa déploie ici des visions d'une grande originalité, portées par les ailes de nuées de papillons de nuits, entre lesquels apparaissent et disparaissent aussitôt des yeux de sorcières détachés de la matérialité. Difficile de penser que les névroses hallucinatoires dont souffrait l'auteur ne sont pour rien dans ces esquisses fugitives et saisissantes.

D'ailleurs, face au déchaînement de ces forces obscures contre le héros et sa bien-aimée, ces derniers hésitent à se soulager de leurs tourments par un double suicide amoureux, le fameux shinjū également cher à Dazaï. On aboutit là à une seconde forme d'hésitation, qui s'avère poignante à l'aune de la fin de vie d'Akutagawa. Aurait-il résisté à ses démons s'il avait embrassé la modernité de plein pied, ou bien seule une intercession auprès d'un kami aurait-elle pu le soulager, de sa « vague inquiétude », reflet nippon de l'inquiétante étrangeté où nous plonge le croisement des mondes ?

Pour retenir ce monde fuyant, Akutagawa fait appel à une magie relevant du shintoïsme : un mystérieux kami aquatique confère des pouvoirs à la magicienne éponyme, qui s'avère malfaisante (ce Japon regretté n'est donc pas idéalisé). Akutagawa déploie ici des visions d'une grande originalité, portées par les ailes de nuées de papillons de nuits, entre lesquels apparaissent et disparaissent aussitôt des yeux de sorcières détachés de la matérialité. Difficile de penser que les névroses hallucinatoires dont souffrait l'auteur ne sont pour rien dans ces esquisses fugitives et saisissantes.

D'ailleurs, face au déchaînement de ces forces obscures contre le héros et sa bien-aimée, ces derniers hésitent à se soulager de leurs tourments par un double suicide amoureux, le fameux shinjū également cher à Dazaï. On aboutit là à une seconde forme d'hésitation, qui s'avère poignante à l'aune de la fin de vie d'Akutagawa. Aurait-il résisté à ses démons s'il avait embrassé la modernité de plein pied, ou bien seule une intercession auprès d'un kami aurait-elle pu le soulager, de sa « vague inquiétude », reflet nippon de l'inquiétante étrangeté où nous plonge le croisement des mondes ?

Même sans avoir lu le recueil de nouvelles, Rashomôn est un titre qui parle, grâce au film de Kurosawa Akira. Je compte bien le visionner après cette lecture.

Akutagawa Ryūnosuke nous fait remonter le temps avec les quatre récits de l'édition Folio 2€. Bienvenue à Heian, l'ancien nom de Kyoto et capitale de l'Empire nippon depuis 794 jusqu'en 1868. La période dite Heian dure, elle, jusqu'en 1185. C'est pendant cette ère, contemporaine de la rédaction du Dit du Genji, que nous entraîne Akutagawa.

Le ton et l'atmosphère du recueil sont sombres, à divers degrés. L'auteur aborde le désespoir d'un homme amené à choisir entre le vol et mourir de faim dans "Rashomôn".

"Figures infernales", la plus longue et violente des histoires, raconte comment un vieux peintre, aussi prodigieux que détestable, est amené sur demande d'un grand seigneur à peindre un paravent figurant lesdites représentations de l'enfer (une sorte de Bosch du Moyen Âge japonais). La réalisation de cette oeuvre magistrale l'amène au bord de la folie et à des moyens terrifiants pour concrétiser son art.

"Dans les fourrés" est travaillée comme une nouvelle chorale, où un lieutenant criminel interroge témoins et protagonistes suite à la découverte du corps poignardé d'un jeune homme dans des fourrés en dehors de la capitale.

Enfin, "Gruau d'ignames" met en scène un fonctionnaire insignifiant, timide et moqué par ses supérieurs comme par ses collègues. Son rêve est de pouvoir se rassasier un jour de gruau d'ignames, plat appartenant au menu impérial des jours de fête et donc trop coûteux pour sa bourse. Pourtant une suite de péripéties va l'amener à réaliser son rêve... et à s'interroger sur le bien-fondé de le concrétiser.

J'avais lu il y a peu les dernières nouvelles, autobiographiques, d'Akutagawa. Celles-ci, publiées dans les années 1910, ont une tonalité toute différente. L'auteur se fait conteur pour retrouver les traces d'un Japon révolu, avec toute sa violence, ses détrousseurs de cadavres, ses sorcières, ses êtres désespérés ou écrasés par les castes supérieures. Ses contes sont certes noirs mais offrent une fenêtre ouverte sur petites gens et vie seigneuriale de l'époque Heian célèbre pour sa noblesse raffinée et cultivée. Akutagawa en montre également l'envers (et pour la seconde nouvelle, l'enfer) du décor.

Un recueil à découvrir pour le style hautement imagé de l'auteur. Rien que les descriptions de la Porte Rashô par ce jour sombre et pluvieux ou le paravent achevé des Figures infernales valent l'achat et la lecture de ce livre.

Akutagawa Ryūnosuke nous fait remonter le temps avec les quatre récits de l'édition Folio 2€. Bienvenue à Heian, l'ancien nom de Kyoto et capitale de l'Empire nippon depuis 794 jusqu'en 1868. La période dite Heian dure, elle, jusqu'en 1185. C'est pendant cette ère, contemporaine de la rédaction du Dit du Genji, que nous entraîne Akutagawa.

Le ton et l'atmosphère du recueil sont sombres, à divers degrés. L'auteur aborde le désespoir d'un homme amené à choisir entre le vol et mourir de faim dans "Rashomôn".

"Figures infernales", la plus longue et violente des histoires, raconte comment un vieux peintre, aussi prodigieux que détestable, est amené sur demande d'un grand seigneur à peindre un paravent figurant lesdites représentations de l'enfer (une sorte de Bosch du Moyen Âge japonais). La réalisation de cette oeuvre magistrale l'amène au bord de la folie et à des moyens terrifiants pour concrétiser son art.

"Dans les fourrés" est travaillée comme une nouvelle chorale, où un lieutenant criminel interroge témoins et protagonistes suite à la découverte du corps poignardé d'un jeune homme dans des fourrés en dehors de la capitale.

Enfin, "Gruau d'ignames" met en scène un fonctionnaire insignifiant, timide et moqué par ses supérieurs comme par ses collègues. Son rêve est de pouvoir se rassasier un jour de gruau d'ignames, plat appartenant au menu impérial des jours de fête et donc trop coûteux pour sa bourse. Pourtant une suite de péripéties va l'amener à réaliser son rêve... et à s'interroger sur le bien-fondé de le concrétiser.

J'avais lu il y a peu les dernières nouvelles, autobiographiques, d'Akutagawa. Celles-ci, publiées dans les années 1910, ont une tonalité toute différente. L'auteur se fait conteur pour retrouver les traces d'un Japon révolu, avec toute sa violence, ses détrousseurs de cadavres, ses sorcières, ses êtres désespérés ou écrasés par les castes supérieures. Ses contes sont certes noirs mais offrent une fenêtre ouverte sur petites gens et vie seigneuriale de l'époque Heian célèbre pour sa noblesse raffinée et cultivée. Akutagawa en montre également l'envers (et pour la seconde nouvelle, l'enfer) du décor.

Un recueil à découvrir pour le style hautement imagé de l'auteur. Rien que les descriptions de la Porte Rashô par ce jour sombre et pluvieux ou le paravent achevé des Figures infernales valent l'achat et la lecture de ce livre.

Akutagawa n'est pas que le nom d'un prix littéraire japonais prestigieux - un peu l'équivalent du Goncourt en France -, c'est aussi celui d'un écrivain nouvelliste ayant vécu, brièvement, à la période charnière du Japon.

Dans "Engrenage" et "La vie d'un idiot", il parle de lui. Ces deux textes furent publiés de façon posthume. Qu'il soit le "je" narrateur de la première histoire ou opte pour une distanciation avec "il" dans la seconde, on le voit dépeindre surtout les angoisses qui le conduisirent au suicide en 1927. Dans "La vie d'un idiot", il se déclare possédé par le "démon de la Fin du Siècle", écartelé entre sa japonéité et l'occidentalisation de son pays, à laquelle il succombe en partie à travers son attirance pour la littérature européenne du XIXème siècle et du début du XXème.

Les deux nouvelles regorgent de références à Flaubert, Strindberg, Tolstoï, Dostoïevski, Anatole France, etc.

Mais cet esprit cultivé, connaissant aussi bien ses classiques chinois et nippons que les occidentaux, s'avance dangereusement sur les pentes de la folie. Le spectre de sa mère morte enfermée dans un asile psychiatrique le poursuit. "Engrenage" montre tout particulièrement la montée en puissance des troubles qui accaparent ses pensées et sa vie même : paranoïa, hallucinations, impressions de découvrir des signes à lui destinés dans une lumière rouge, la phrase d'un livre ouvert au hasard, etc.

Une phrase de "La vie d'un idiot" résume parfaitement son état psychique lors de la rédaction de ses derniers textes : "La folie ou le suicide, c'était tout ce qui l'attendait".

La mort, souvent volontaire, est un thème récurrent dans la littérature japonaise, qu'il s'agisse du suicide pour retrouver son honneur ou mû par le désespoir. D'ailleurs, nombreux sont les auteurs nippons à être décédés de leurs propres mains, outre Akutagawa (Dazaï, Kawabata, Mishima, etc).

Les deux récits de ce court recueil prennent une signification particulière compte tenu de ce qu'il advint de l'auteur peu après l'apposition du point final. Les textes sont sombres, désespérés et ne laissant aucune échappatoire au narrateur. Pas même la religion puisqu'il soutient à une connaissance à lui, catholique fervent qui lui prône d'accepter le recours de la lumière, qu'il existe des ténèbres sans lumière. Il marche dedans et ses pensées souvent décousues par les prémices de la folie nous plongent dedans avec lui.

Par conséquent, mieux vaut avoir le moral plutôt au beau fixe pour entamer cette lecture. Ou alors prendre suffisamment de distance pour compatir à la situation de l'auteur sans se laisser plomber par sa noirceur. Mais par leurs qualités indéniables, ces textes méritent qu'on se penche dessus avec intérêt.

Dans "Engrenage" et "La vie d'un idiot", il parle de lui. Ces deux textes furent publiés de façon posthume. Qu'il soit le "je" narrateur de la première histoire ou opte pour une distanciation avec "il" dans la seconde, on le voit dépeindre surtout les angoisses qui le conduisirent au suicide en 1927. Dans "La vie d'un idiot", il se déclare possédé par le "démon de la Fin du Siècle", écartelé entre sa japonéité et l'occidentalisation de son pays, à laquelle il succombe en partie à travers son attirance pour la littérature européenne du XIXème siècle et du début du XXème.

Les deux nouvelles regorgent de références à Flaubert, Strindberg, Tolstoï, Dostoïevski, Anatole France, etc.

Mais cet esprit cultivé, connaissant aussi bien ses classiques chinois et nippons que les occidentaux, s'avance dangereusement sur les pentes de la folie. Le spectre de sa mère morte enfermée dans un asile psychiatrique le poursuit. "Engrenage" montre tout particulièrement la montée en puissance des troubles qui accaparent ses pensées et sa vie même : paranoïa, hallucinations, impressions de découvrir des signes à lui destinés dans une lumière rouge, la phrase d'un livre ouvert au hasard, etc.

Une phrase de "La vie d'un idiot" résume parfaitement son état psychique lors de la rédaction de ses derniers textes : "La folie ou le suicide, c'était tout ce qui l'attendait".

La mort, souvent volontaire, est un thème récurrent dans la littérature japonaise, qu'il s'agisse du suicide pour retrouver son honneur ou mû par le désespoir. D'ailleurs, nombreux sont les auteurs nippons à être décédés de leurs propres mains, outre Akutagawa (Dazaï, Kawabata, Mishima, etc).

Les deux récits de ce court recueil prennent une signification particulière compte tenu de ce qu'il advint de l'auteur peu après l'apposition du point final. Les textes sont sombres, désespérés et ne laissant aucune échappatoire au narrateur. Pas même la religion puisqu'il soutient à une connaissance à lui, catholique fervent qui lui prône d'accepter le recours de la lumière, qu'il existe des ténèbres sans lumière. Il marche dedans et ses pensées souvent décousues par les prémices de la folie nous plongent dedans avec lui.

Par conséquent, mieux vaut avoir le moral plutôt au beau fixe pour entamer cette lecture. Ou alors prendre suffisamment de distance pour compatir à la situation de l'auteur sans se laisser plomber par sa noirceur. Mais par leurs qualités indéniables, ces textes méritent qu'on se penche dessus avec intérêt.

Je me suis trouver une nouvelle passion pour cette auteur japonais, à l'écriture claire et limpide et à l'imagination foisonnante. Cet auteur puise dans la tradition nippone pour donner sa propre version de l'histoire. Très imprégné de culture occidentale, et européenne en particulier, il démontre une capacité rare à synthétiser en peu de moyen (en peu de mots) des situations complexes, ou exceptionnelles. Il aime à décrire des héros faibles, en lutte avec des personnes ou des choses qui les dépassent. Son imagination est tellement débordante que les frontières entre les genres sont clairement dépassées (contes traditionnels revisités, récits fantastiques, drames amoureux, ...). Aucun cadre ne résiste à la vague créatrice débridée, libérée par cet auteur qui finit sa vie à moitié fou.

J'ai particulièrement aimé les deux nouvelles "Jambes de cheval" où un homme se fait greffer par inadvertance des pattes chevalines, et tente de continuer sa vie comme si de rien n'était. Et la nouvelle "Mensura Zoïli" où il est question d'une machine qui pèse et mesure la valeur artistique d'une oeuvre. C'est drôle, intelligent et beau.

J'ai particulièrement aimé les deux nouvelles "Jambes de cheval" où un homme se fait greffer par inadvertance des pattes chevalines, et tente de continuer sa vie comme si de rien n'était. Et la nouvelle "Mensura Zoïli" où il est question d'une machine qui pèse et mesure la valeur artistique d'une oeuvre. C'est drôle, intelligent et beau.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Ryûnosuke Akutagawa

Lecteurs de Ryûnosuke Akutagawa (838)Voir plus

Quiz

Voir plus

La Ballade de Lila K

En quelle année ce roman a-t-il été publié ?

1980

1990

2000

2010

25 questions

505 lecteurs ont répondu

Thème : La ballade de Lila K de

Blandine Le CalletCréer un quiz sur cet auteur505 lecteurs ont répondu

![Rashômon et [trois] autres contes par Akutagawa Rashômon et [trois] autres contes](/couv/cvt_Rashomon-et-trois-autres-contes_251.jpg)