Critiques de Will Eisner (196)

La "grande histoire" vue de la rue Dropsie, qui, des premiers migrants hollandais va voir défiler des cortèges de nationalités différentes, chacune faisant la désapprobation de celle qui l'a précédé. Eisner nous permet d'observer les mutations d'un quartier du Bronx à travers les histoires de familles, les guerres, on voit se construire l'identité américaine. Le dessin très en mouvement, les visages frôlant la caricature ajoutent à l'ambiance dramatique. Une saga magistrale.

Rencontre entre Will Eisner et Frank Miller deux pointures du neuvième art qu'est la bande dessinée. Eisner est associé à la bande dessinée "The Spirit" et Miller à "Sin City".

J'ai découvert son industrie, ses maisons d'éditions, ses syndicats, son langage, ses différents corps de métier ( scénaristes, illustrateurs, dessinateurs...).

Ce n'est pas le monde des bisounours !

J'ai découvert son industrie, ses maisons d'éditions, ses syndicats, son langage, ses différents corps de métier ( scénaristes, illustrateurs, dessinateurs...).

Ce n'est pas le monde des bisounours !

Je commence à découvrir le travail de Will Eisner, auteur encensé outre Atlantique, et je dois dire que j'aime bien son travail. Dans ce nouvel opus, Eisner s'attaque à nouveau à l'image que la communauté juive renvoie, et plus particulièrement avec le personnage de Fagin le juif, dans Oliver Twist. Pour ma part je n'ai jamais lu le livre de Dickens, mais j'en connaissais vaguement les grandes lignes, et de toute façon ça n'est pas nécessaire pour lire cette BD. Et tant mieux !

L'originalité du propos est de souligner la raison qui pousse Dickens à mentionner perpétuellement Fagin comme juif avant tout. Et en s'attachant à montrer la communauté juive ashkénaze (et non séfarade) telle qu'elle était dans cette période de révolution industrielle. La représentation des quartiers pauvres, de la misère crasse et du quotidien de ces personnes permet de mieux appréhender pourquoi le terme juif était à l'époque si connoté, et surtout si mal connoté.

J'ai beaucoup aimé la façon dont Eisner montre que les bonnes volontés ne suffisent pas. Sans aller à dire qu'il fait de la sociologie, il s'attache à montrer que Fagin ne fut jamais un mauvais homme, mais un homme qu'on obligea à être mauvais. Mal traité, jamais considéré, jamais aidé, il se réfugia dans la seule chose qu'il connaissait : les bas-fond d'une ville en pleine croissance. Sa vie est à l'opposée de celle d'Oliver Twist : rien ne viendra le sauver comme le Deus Ex Machina tant attendu (le collier que portait Oliver Twist dans son cas) et il mourra dans la même misère que celle où il vécut. C'est une part de réalité bien sombre, malheureusement bien trop courante à cette époque (et pas forcément moins courante à la nôtre) et qui permet d'expliquer que tout ceci n'est en rien dû à sa religion, mais à la société qui existait. Et le message est sacrément louable, surtout lorsque Fagin interagit avec Dickens.

Niveau dessin, je trouve encore que Eisner a un style très "souple" dans les corps, comme si tout bougeait en permanence. C'est assez étrange à mon goût, comme certains vieux Disney où les postures et les corps sont très mobiles, de toute part. Mais ce n'est pas dérangeant, et le trait supporte très bien l'histoire. Les détails sont parfois un peu confus, cela dit.

Ce que j'ai bien aimé, c'est que cette histoire a un message important, aussi bien pour l'auteur que pour nous, et rappelle que si nous stigmatisons une partie de la population derrière un terme, il est peut-être bon de se pencher sur les raisons qui ont amené ce terme à coller à eux. Aujourd'hui, il est mal vu de parler en mauvais termes des juifs, mais remplaçons Fagin le juif par Mohammed le beur et nous aurons une histoire tout aussi actuelle. Une belle façon de permettre aux lecteurs de réfléchir au sens des stéréotypes dans les ouvrages de fiction, et également de comprendre pourquoi la lutte contre eux est importante.

L'originalité du propos est de souligner la raison qui pousse Dickens à mentionner perpétuellement Fagin comme juif avant tout. Et en s'attachant à montrer la communauté juive ashkénaze (et non séfarade) telle qu'elle était dans cette période de révolution industrielle. La représentation des quartiers pauvres, de la misère crasse et du quotidien de ces personnes permet de mieux appréhender pourquoi le terme juif était à l'époque si connoté, et surtout si mal connoté.

J'ai beaucoup aimé la façon dont Eisner montre que les bonnes volontés ne suffisent pas. Sans aller à dire qu'il fait de la sociologie, il s'attache à montrer que Fagin ne fut jamais un mauvais homme, mais un homme qu'on obligea à être mauvais. Mal traité, jamais considéré, jamais aidé, il se réfugia dans la seule chose qu'il connaissait : les bas-fond d'une ville en pleine croissance. Sa vie est à l'opposée de celle d'Oliver Twist : rien ne viendra le sauver comme le Deus Ex Machina tant attendu (le collier que portait Oliver Twist dans son cas) et il mourra dans la même misère que celle où il vécut. C'est une part de réalité bien sombre, malheureusement bien trop courante à cette époque (et pas forcément moins courante à la nôtre) et qui permet d'expliquer que tout ceci n'est en rien dû à sa religion, mais à la société qui existait. Et le message est sacrément louable, surtout lorsque Fagin interagit avec Dickens.

Niveau dessin, je trouve encore que Eisner a un style très "souple" dans les corps, comme si tout bougeait en permanence. C'est assez étrange à mon goût, comme certains vieux Disney où les postures et les corps sont très mobiles, de toute part. Mais ce n'est pas dérangeant, et le trait supporte très bien l'histoire. Les détails sont parfois un peu confus, cela dit.

Ce que j'ai bien aimé, c'est que cette histoire a un message important, aussi bien pour l'auteur que pour nous, et rappelle que si nous stigmatisons une partie de la population derrière un terme, il est peut-être bon de se pencher sur les raisons qui ont amené ce terme à coller à eux. Aujourd'hui, il est mal vu de parler en mauvais termes des juifs, mais remplaçons Fagin le juif par Mohammed le beur et nous aurons une histoire tout aussi actuelle. Une belle façon de permettre aux lecteurs de réfléchir au sens des stéréotypes dans les ouvrages de fiction, et également de comprendre pourquoi la lutte contre eux est importante.

Tous les inconditionnels de Dickens qui ont lu "Oliver Twist" se souviennent de l'ignoble Fagin, portrait-type du Juif cupide et avide de richesse, méchant comme une teigne et exploiteur d'orphelins. De créer - involontairement - un personnage aussi caricatural que Fagin le Juif allait marquer pour de nombreuses décennies l'esprit des lecteurs et laisser une image stéréotypée néfaste et persistante du Juif en général. Et chacun de se souvenir de la communication terrifiante faite cent ans plus tard par les nazis.

Will Eisner, maître incontesté de la bande dessinée mondiale, a voulu montrer - à travers "Fagin le Juif" - que rien ni personne ne peut être réduit à un simple cliché, qu'il est nécessaire et impératif d'aller au-delà des apparences pour tenter de comprendre les comportements et attitudes de chacun. Pour cela, l'auteur part sur les traces de la véritable histoire de Fagin, le Juif d'Oliver Twist.

Moses Fagin entreprend de raconter son existence à Charles Dickens alors que celui-ci vient de terminer "Oliver Twist". Fils d'immigrés juifs d'Europe Centrale, l'Angleterre sera pour nombre d'entre eux une terre d'asile accueillante ayant déjà intégrée les Juifs séfarades espagnols et portugais.

Lien : http://dunlivrelautredenanne..

Will Eisner, maître incontesté de la bande dessinée mondiale, a voulu montrer - à travers "Fagin le Juif" - que rien ni personne ne peut être réduit à un simple cliché, qu'il est nécessaire et impératif d'aller au-delà des apparences pour tenter de comprendre les comportements et attitudes de chacun. Pour cela, l'auteur part sur les traces de la véritable histoire de Fagin, le Juif d'Oliver Twist.

Moses Fagin entreprend de raconter son existence à Charles Dickens alors que celui-ci vient de terminer "Oliver Twist". Fils d'immigrés juifs d'Europe Centrale, l'Angleterre sera pour nombre d'entre eux une terre d'asile accueillante ayant déjà intégrée les Juifs séfarades espagnols et portugais.

Lien : http://dunlivrelautredenanne..

Will Eisner, auteur américain, est convaincu que les auteurs ont leur rôle dans l'élaboration des préjugés et des stéréotypes. Ainsi Charles Dickens a participé à l'image qu'avait la société des juifs. Une image construite par son roman Oliver Twist où apparait Fagin le juif, receleur menteur et avide d'argent. Une image que l'on sait mise en avant par les nazis...

Eh bien Will Eisner a décidé de redorer le blason de ce Fagin le juif, d'en faire un personnage plus nuancé et moins stéréotypé.

L'histoire reprend donc globalement celle d'Oliver Twist mais l'on commence bien avant. Les parents de Fagin, immigrés, ne trouvent à Londres que misère et pour survivre se réduisent à la mendicité et aux menus larcins. Fagin va enchainer les malheurs et les déconvenues qui fera de lui l'homme que l'on verra dans Oliver Twist.

Cela part de très bons sentiments, et revenir sur un méchant d'un roman hyper connu n'est pas mauvaise. Mais je trouve que tout au long de la bande dessinée, nous survolons trop les choses. L'auteur n'arrive pas à nous faire rentrer dans une vraie histoire et du coup l'intérêt n'est pas si grand. C'est vraiment dommage car même s'il rend un coté plus humain à Fagin le juif, on aurait pu d'avantage s'attacher à lui et au récit de sa vie.

Le dessin est tout en nuance de gris. Des jolies petites vignettes toutes en légèreté. Les traits sont semi réalistes avec un coté un peu humoristique parfois.

Eh bien Will Eisner a décidé de redorer le blason de ce Fagin le juif, d'en faire un personnage plus nuancé et moins stéréotypé.

L'histoire reprend donc globalement celle d'Oliver Twist mais l'on commence bien avant. Les parents de Fagin, immigrés, ne trouvent à Londres que misère et pour survivre se réduisent à la mendicité et aux menus larcins. Fagin va enchainer les malheurs et les déconvenues qui fera de lui l'homme que l'on verra dans Oliver Twist.

Cela part de très bons sentiments, et revenir sur un méchant d'un roman hyper connu n'est pas mauvaise. Mais je trouve que tout au long de la bande dessinée, nous survolons trop les choses. L'auteur n'arrive pas à nous faire rentrer dans une vraie histoire et du coup l'intérêt n'est pas si grand. C'est vraiment dommage car même s'il rend un coté plus humain à Fagin le juif, on aurait pu d'avantage s'attacher à lui et au récit de sa vie.

Le dessin est tout en nuance de gris. Des jolies petites vignettes toutes en légèreté. Les traits sont semi réalistes avec un coté un peu humoristique parfois.

Il était temps, je crois, de demander quelques comptes à Charles Dickens!

Will Eisner s' en occupe admirablement, avec un rappel historique sur la place des juifs en Grande Bretagne, au XIXe siècle.

Will Eisner s' en occupe admirablement, avec un rappel historique sur la place des juifs en Grande Bretagne, au XIXe siècle.

Eisner revisite dans cet album l’œuvre de Charles Dickens (Oliver Twist) en réhabilitant le personnage de Moses Fagin.

Magistral !

Magistral !

Dans cet album, Will Eisner veut donner un autre point de vue sur un personnage qui a été crée par Charles Dickens dans Oliver Twist. Il s’agit de Fagin, un homme qui a sous sa coupe un groupe d’enfants qui volent pour qu’il puisse revendre leur butin. Will Eisner regrette que Charles Dickens ait choisi de caractériser Fagin en l’appelant Fagin le Juif et en lui attribuant des caractéristiques antisémites et celles-ci se retrouvent aussi dans les illustrations de l’époque.

Dans cet album, l’auteur remonte dans la jeunesse de Fagin et montre sa vie de Juif en Angleterre, sa pauvreté, sa malchance dans la vie et le fait que s’il a mal tourné et effectivement mené un groupe d’enfants voleurs, il n’était pas mené par ses origines religieuses mais plus par sa situation sociale, sa pauvreté et les injustices qu’il a subit.

Je n’ai pas lu « Oliver Twist » mais cette BD est vraiment intéressante : d’une part pour la période historique du 19e siècle et aussi pour la façon dont il réécrit une partie d’une histoire.

Cette BD m’a donné envie de lire « Oliver Twist » et aussi de lire d’autres BD de Will Eisner dont j’ai aimé le ton et les dessins!

Lien : https://ennalit.wordpress.co..

Dans cet album, l’auteur remonte dans la jeunesse de Fagin et montre sa vie de Juif en Angleterre, sa pauvreté, sa malchance dans la vie et le fait que s’il a mal tourné et effectivement mené un groupe d’enfants voleurs, il n’était pas mené par ses origines religieuses mais plus par sa situation sociale, sa pauvreté et les injustices qu’il a subit.

Je n’ai pas lu « Oliver Twist » mais cette BD est vraiment intéressante : d’une part pour la période historique du 19e siècle et aussi pour la façon dont il réécrit une partie d’une histoire.

Cette BD m’a donné envie de lire « Oliver Twist » et aussi de lire d’autres BD de Will Eisner dont j’ai aimé le ton et les dessins!

Lien : https://ennalit.wordpress.co..

J’avais hâte de pouvoir enfin lire un Will Eisner, et la lecture de ce roman graphique (l’une de ses dernières œuvres) ne m’a pas déçu.

C’est un livre vraiment intelligent. Afin de faire sauter tant de clichés sur les personnes de confession juive, quoi de mieux que de s’attaquer à l’un de ses stéréotypes les plus connus de la littérature ? Will Eisner reprend le personnage de cet emblématique juif voleur et se l’accapare pour lui inventer toute son histoire depuis sa naissance, expliquant comment cet exploiteur d’enfants en est arrivé à son commerce malhonnête. Sans pour autant excuser tous ses méfaits, il en expose des raisons, et l’on se prend même d’empathie pour le personnage.

Un livre qui permettra de savoir différencier un ashkénaze d’un séfarade, et au-delà de ça, de comprendre toutes les difficultés induites par la condition juive en Angleterre pendant la période victorienne.

Un livre brillant, qui suggère la nuance au-delà des a prioris.

C’est un livre vraiment intelligent. Afin de faire sauter tant de clichés sur les personnes de confession juive, quoi de mieux que de s’attaquer à l’un de ses stéréotypes les plus connus de la littérature ? Will Eisner reprend le personnage de cet emblématique juif voleur et se l’accapare pour lui inventer toute son histoire depuis sa naissance, expliquant comment cet exploiteur d’enfants en est arrivé à son commerce malhonnête. Sans pour autant excuser tous ses méfaits, il en expose des raisons, et l’on se prend même d’empathie pour le personnage.

Un livre qui permettra de savoir différencier un ashkénaze d’un séfarade, et au-delà de ça, de comprendre toutes les difficultés induites par la condition juive en Angleterre pendant la période victorienne.

Un livre brillant, qui suggère la nuance au-delà des a prioris.

Un peu sordide? Pas tout compris.

Encore une fois, Will Eisner me surprend véritablement. C'était une tâche bien audacieuse que de réécrire sa version d'une oeuvre de la littérature anglaise aussi connue qu'Oliver Twist.

Personnellement, je ne savais pas que Fagin était d'origine juive et que cette oeuvre avait galvanisé un sentiment stigmatisant cette population déjà bien martyrisée par l'Histoire: Will Eisner apporte toujours un éclairage très instructif. C'est comme si l'auteur avait voulu réhabiliter ce personnage bien méchant dans la version d'origine.

L'exercice de style était difficile et c'est pourtant un pari réussi. L'auteur parvient à nous surprendre. Il va plus loin que le stéréotype classique en expliquant le pourquoi des choses et comment le destin d'un homme peut basculer pour presque rien.

Oeuvre qui prouve qu'en BD, on peut mêler à la fois la rigueur, l'exigence et l'imagination. Une incontestable réussite !

Note Dessin: 4/5 - Note Scénario: 4/5 - Note Globale: 4/5

Personnellement, je ne savais pas que Fagin était d'origine juive et que cette oeuvre avait galvanisé un sentiment stigmatisant cette population déjà bien martyrisée par l'Histoire: Will Eisner apporte toujours un éclairage très instructif. C'est comme si l'auteur avait voulu réhabiliter ce personnage bien méchant dans la version d'origine.

L'exercice de style était difficile et c'est pourtant un pari réussi. L'auteur parvient à nous surprendre. Il va plus loin que le stéréotype classique en expliquant le pourquoi des choses et comment le destin d'un homme peut basculer pour presque rien.

Oeuvre qui prouve qu'en BD, on peut mêler à la fois la rigueur, l'exigence et l'imagination. Une incontestable réussite !

Note Dessin: 4/5 - Note Scénario: 4/5 - Note Globale: 4/5

Dans la carrière de l'auteur, ce récit complet s'insère entre Mon dernier jour au Vietnam (2000) et La Valse des alliances (2003). La première édition de 2003, écrite, dessinée et encrée par Will Eisner. Ce tome comporte 118 pages de bande dessinée. Il s'ouvre avec une introduction de 2 pages, rédigée par Will Eisner en 2003, revenant sur le personnage d'Ebony (un enfant aidant parfois The Spirit dans ses enquêtes), sur le principe des stéréotypes visuels, et sur la responsabilité de l'auteur dans l'utilisation de ces stéréotypes. Il conclut en indiquant que cette bande dessinée raconte l'histoire de Fagin le juif, et pas celle d'Oliver Twist. le tome se termine avec une postface de 3 pages également rédigée par Eisner, agrémentée de 2 autres pages reproduisant des gravures d'époque représentant des individus ou des personnages juifs, réalisées par Henry Wigstead (datant de 1785), Thomas de Rowlandson (1808), George Cruikshank (1837), et de gravures anonymes.

Un gentleman bien habillé se tient devant un homme âgé en haillons, assis par terre dans une cellule : Fagin raconte son histoire personnelle à Charles Dickens, tout ce que l'écrivain a omis de mentionner. Il précise qu'il s'appelle Moses Fagin et que ses parents se prénommaient Abraham et Rachel. Ils venaient de Bohème dont ils furent chassés avec les autres juifs. Ils parvinrent à Londres où ils s'établirent dans cette société qui ne discriminaient pas les juifs légalement, ni ne les persécutait. La société anglaise avait déjà accueilli des juifs séfarades, en provenance d'Espagne et du Portugal, qui s'étaient bien intégrés. Les juifs provenant de l'Europe Centrale (Allemagne, Pologne) étaient appelés ashkénazes et considérés comme faisant partie d'une classe inférieure. Leur vie n'était pas simple, mais meilleure que celle qu'ils avaient connue dans leur pays d'origine. Abraham Fagin enseigna l'art de la rue à son fils : comment piéger les gogos. Pour Fagin, vint le temps de la préparation de sa bar-mitsvah, des études chez le rabbin. Il refusait de se résigner à une vie de pauvre mendiant. Un jour son père l'emmène voir un match de boxe : Mendoza (un grand boxeur juif) contre Joe Ward (un gentil). Au bout de 26 rounds, Mendoza sort vainqueur.

Abraham Fagin emmène son fils à l'entrée d'une taverne où il va aller récupérer les gains de son pari. Il pénètre seul car ce n'est pas un endroit pour les enfants, demande ses gains au bookmaker, et se fait rouer de coups par lui et ses copains, juste parce qu'il est juif. Il est jeté hors de l'établissement, et rend son dernier soupir sur le pavé humide, ayant chuté sur la tête. Moses Fajin continue d'exercer ses talents dans la rue, pour subvenir aux besoins de sa mère. Un jour, il rentre chez lui avec ce qu'il a réussi à chaparder pour y trouver le rabbin qui l'attend à côté du lit de mort de sa mère. le rabbin réussit à placer Moses chez Eleazer Salomon, un très riche marchand. Eleazer Salomon s'occupe également du fonds ashkénaze pour les bonnes œuvres, sollicitant les juifs séfarades pour faire des dons afin de construire une école juive dans les quartiers pauvres, avec pour objectif d'améliorer ainsi l'image et la réputation des juifs ashkénazes. C'est ainsi qu'un jour Moses Fajin accompagne Salomon solliciter le soutien de Benjamin Disraeli (futur premier ministre). Moses Fagin obtient la permission de fréquenter une école. À 17 ans, il va travailler comme homme à tout faire dans l'école ashkénaze nouvellement ouverte. Mais il se fait mettre à la porte à la suite de sa relation avec la fille du propriétaire.

L'introduction est claire : Will Eisner s'est fixé comme objectif de raconter l'histoire de Moses Fagin, l'un des personnages du roman Oliver Twist de Charles Dickens (19812-1870). Effectivement, c'était souvent sa manière de procéder pour réaliser un récit complet : se fixer un défi. Il explique que lui-même s'est rendu coupable de perpétuer un stéréotype visuel avec le jeune garçon Ebony, reproduisant des éléments caricaturaux, considérés comme banals à l'époque. Ce défi signifie deux choses pour l'intrigue : (1) l'auteur va développer des passages de la vie de Fagin qui n'étaient pas abordés dans le roman, (2) il doit se raccorder au roman. Cette deuxième conséquence en induit une autre : aboutir à un récit intelligible, y compris pour ceux qui n'ont pas lu le roman, et cohérent avec le roman pour ceux qui l'ont lu. Tel que le décrit Dickens, Fagin est individu méprisable, un voleur qui embrigade des enfants pour les dévoyer, qui les exploite, et qui en plus s'acharne sur le gentil Oliver Twist. En outre, le romancier le désigne plus souvent par le terme le juif (sans son nom), que par Fagin, ou le vieil homme, ce qui lui valut des accusations d'antisémitisme, y compris de son vivant. du coup, la première page de la bande dessinée montre Fagin s'adressant au romancier pour lui raconter sa vie et mettre ses actions en perspective.

Les 52 premières pages de la BD sont consacrées à raconter la vie de Fagin avant qu'il ne rencontre Oliver Twist, avant que Jack Dawkins ne recrute Oliver en page 68. Comme il a déjà pu le faire dans d'autres de ses romans graphiques, Will Eisner commence par évoquer le contexte historique plus large du peuple juif. Ici, il s'agit des vagues d'émigration de l'Europe vers l'Angleterre. Effectivement, il fait en sorte de ne pas évoquer un peuple juif générique, et explique qu'il y avait différentes couches sociales en fonction du pays d'origine. Pour ces deux pages, il recourt à une construction de page particulière : une illustration de la largeur de la page en haut, une en bas et un paragraphe de texte au milieu, pour évoquer des faits historiques. Il utilise ces courts paragraphes de texte (2 ou 3 phrases) à d'autres moments dans le récit, soit pour une ellipse temporelle, soit donner accès aux flux de pensée de Fagin, toujours avec cette élégante police de caractère manuscrite. Durant ces 52 pages, le lecteur suit Fagin dans son enfance : la pauvreté de ses parents, le chapardage et le vol comme seul moyen de subsistance, le placement, les coups du sort, les brimades, la colonie pénitentiaire. Will Eisner réalise des dessins en noir & blanc avec une touche de lavis gris. Il détoure les personnages et les éléments de décors par un trait noir précis, un peu plus raide qu'à son habitude. Plus encore qu'à son habitude, il utilise exclusivement des cases sans bordures, donnant une sensation de plus d'espace et d'une plus grande fluidité de lecture.

Par contraste avec la majeure partie de ses œuvres, Will Eisner utilise moins la pantomime, privilégiant une narration visuelle plus classique. Les protagonistes présentent tous une forte personnalité visuelle, premier rôle comme figurants, avec des visages expressifs et des postures naturalistes. Il représente les décors plus dans le détail que dans certaines autres de ses œuvres, afin que sa reconstitution historique soit consistante. le lecteur passe ainsi des taudis des quartiers miséreux de Londres à la demeure richement meublée d'un marchand de premier plan, en passant par les mines, le logement pouilleux de Fagin, les rues animées de Londres, une taverne populaire, et bien sûr la cellule en prison. le lecteur peut aussi prendre le temps de détailler les costumes d'époque, ainsi que les accessoires : la reconstitution historique est de qualité, sans verser dans la parodie misérabiliste. Les acteurs insufflent une vraie vie aux personnages, ainsi que des émotions très humaines, sans les surjouer. le visage de Moses Fagin n'a plus les caractéristiques d'un individu ayant émigré du bassin méditerranéen, mais celle d'un individu ayant émigré de l'Europe Centrale.

Arrivé à la page 53, le point focal du récit se déplace donc vers Oliver Twist, pour que le lecteur qui ne connait pas le roman puisse continuer à comprendre les événements survenant dans la vie de Fagin. Ce dernier n'apparaît donc pas pendant 14 pages d'affilée. L'exercice narratif devient alors très contraint pour Will Eisner qui doit dispenser les informations indispensables à la compréhension des péripéties du roman, donner à voir le comportement ignoble de Fagin conformément au roman, et lui insuffler un supplément d'âme en réorientant quelques jugements de valeur portés par Charles Dickens dans son œuvre. À partir de là, le lecteur peut trouver qu'Oliver Twist se montre un peu envahissant en tant que personnage, aux dépens de celui qui donne son nom au titre de cette bande dessinée. Il constate également que Will Eisner parvient à conserver l'émotion du roman intacte, malgré les raccourcis nécessaires pour ne pas transformer sa BD en une adaptation. En ayant donné à voir l'enfance de Fagin au début, l'auteur a réussi à en faire un être humain à part entière, existant aux yeux du lecteur pour lui-même, et non comme version dérivée d'un roman célèbre. du coup, quand l'histoire de Fagin rejoint celle d'Oliver Twist, le lecteur continue à le percevoir comme cet individu à l'enfance maltraitée, ayant grandi en devant faire avec les injustices et la maltraitance des adultes, et de certains de ses compagnons d'infortune. Cela n'excuse pas ses choix de vie, ou sa façon de profiter des enfants. Cela montre en revanche que sa vie a été façonnée par l'histoire du peuple juif à cette période de l'Histoire, par les conditions économiques régnant à Londres et la place réservée aux juifs ashkénazes, par une société de classe inégalitaire (mais effectivement moins pire que celle des pays qu'ils ont fuis). Moses Fagin est bel et bien sorti des stéréotypes utilisés comme raccourcis pour s'incarner en tant qu'être humain complexe. Will Eisner n'en fait pas un héros, ne cherche pas à diminuer ses fautes, mais Moses Fagin n'est plus l'incarnation de l'acharnement méchant.

En considérant ce récit comme une histoire autonome, le lecteur peut trouver que la narration visuelle de Will Eisner se trouve trop contrainte par la volonté romanesque, et qu'Oliver Twist prend une importance trop grande dans la deuxième moitié de l'histoire. Mais, en fait, cette bande dessinée ne peut pas être seulement considérée comme une histoire indépendante. Il s'agit bien de l'histoire de Moses Fagin, personnage issu du roman Oliver Twist, et l'intention de l'auteur est de l'humaniser. Il l'humanise non pas en l'absolvant de ses exactions en tant que victime d'un système : il l'humanise en montrant un parcours de vie majoritairement imposé par des circonstances indépendantes de la volonté de Fagin. de ce point de vue, le récit devient cohérent et entièrement convaincant, montrant un individu complexe, et plus un stéréotype prêt à l'emploi dépourvu de substance.

Un gentleman bien habillé se tient devant un homme âgé en haillons, assis par terre dans une cellule : Fagin raconte son histoire personnelle à Charles Dickens, tout ce que l'écrivain a omis de mentionner. Il précise qu'il s'appelle Moses Fagin et que ses parents se prénommaient Abraham et Rachel. Ils venaient de Bohème dont ils furent chassés avec les autres juifs. Ils parvinrent à Londres où ils s'établirent dans cette société qui ne discriminaient pas les juifs légalement, ni ne les persécutait. La société anglaise avait déjà accueilli des juifs séfarades, en provenance d'Espagne et du Portugal, qui s'étaient bien intégrés. Les juifs provenant de l'Europe Centrale (Allemagne, Pologne) étaient appelés ashkénazes et considérés comme faisant partie d'une classe inférieure. Leur vie n'était pas simple, mais meilleure que celle qu'ils avaient connue dans leur pays d'origine. Abraham Fagin enseigna l'art de la rue à son fils : comment piéger les gogos. Pour Fagin, vint le temps de la préparation de sa bar-mitsvah, des études chez le rabbin. Il refusait de se résigner à une vie de pauvre mendiant. Un jour son père l'emmène voir un match de boxe : Mendoza (un grand boxeur juif) contre Joe Ward (un gentil). Au bout de 26 rounds, Mendoza sort vainqueur.

Abraham Fagin emmène son fils à l'entrée d'une taverne où il va aller récupérer les gains de son pari. Il pénètre seul car ce n'est pas un endroit pour les enfants, demande ses gains au bookmaker, et se fait rouer de coups par lui et ses copains, juste parce qu'il est juif. Il est jeté hors de l'établissement, et rend son dernier soupir sur le pavé humide, ayant chuté sur la tête. Moses Fajin continue d'exercer ses talents dans la rue, pour subvenir aux besoins de sa mère. Un jour, il rentre chez lui avec ce qu'il a réussi à chaparder pour y trouver le rabbin qui l'attend à côté du lit de mort de sa mère. le rabbin réussit à placer Moses chez Eleazer Salomon, un très riche marchand. Eleazer Salomon s'occupe également du fonds ashkénaze pour les bonnes œuvres, sollicitant les juifs séfarades pour faire des dons afin de construire une école juive dans les quartiers pauvres, avec pour objectif d'améliorer ainsi l'image et la réputation des juifs ashkénazes. C'est ainsi qu'un jour Moses Fajin accompagne Salomon solliciter le soutien de Benjamin Disraeli (futur premier ministre). Moses Fagin obtient la permission de fréquenter une école. À 17 ans, il va travailler comme homme à tout faire dans l'école ashkénaze nouvellement ouverte. Mais il se fait mettre à la porte à la suite de sa relation avec la fille du propriétaire.

L'introduction est claire : Will Eisner s'est fixé comme objectif de raconter l'histoire de Moses Fagin, l'un des personnages du roman Oliver Twist de Charles Dickens (19812-1870). Effectivement, c'était souvent sa manière de procéder pour réaliser un récit complet : se fixer un défi. Il explique que lui-même s'est rendu coupable de perpétuer un stéréotype visuel avec le jeune garçon Ebony, reproduisant des éléments caricaturaux, considérés comme banals à l'époque. Ce défi signifie deux choses pour l'intrigue : (1) l'auteur va développer des passages de la vie de Fagin qui n'étaient pas abordés dans le roman, (2) il doit se raccorder au roman. Cette deuxième conséquence en induit une autre : aboutir à un récit intelligible, y compris pour ceux qui n'ont pas lu le roman, et cohérent avec le roman pour ceux qui l'ont lu. Tel que le décrit Dickens, Fagin est individu méprisable, un voleur qui embrigade des enfants pour les dévoyer, qui les exploite, et qui en plus s'acharne sur le gentil Oliver Twist. En outre, le romancier le désigne plus souvent par le terme le juif (sans son nom), que par Fagin, ou le vieil homme, ce qui lui valut des accusations d'antisémitisme, y compris de son vivant. du coup, la première page de la bande dessinée montre Fagin s'adressant au romancier pour lui raconter sa vie et mettre ses actions en perspective.

Les 52 premières pages de la BD sont consacrées à raconter la vie de Fagin avant qu'il ne rencontre Oliver Twist, avant que Jack Dawkins ne recrute Oliver en page 68. Comme il a déjà pu le faire dans d'autres de ses romans graphiques, Will Eisner commence par évoquer le contexte historique plus large du peuple juif. Ici, il s'agit des vagues d'émigration de l'Europe vers l'Angleterre. Effectivement, il fait en sorte de ne pas évoquer un peuple juif générique, et explique qu'il y avait différentes couches sociales en fonction du pays d'origine. Pour ces deux pages, il recourt à une construction de page particulière : une illustration de la largeur de la page en haut, une en bas et un paragraphe de texte au milieu, pour évoquer des faits historiques. Il utilise ces courts paragraphes de texte (2 ou 3 phrases) à d'autres moments dans le récit, soit pour une ellipse temporelle, soit donner accès aux flux de pensée de Fagin, toujours avec cette élégante police de caractère manuscrite. Durant ces 52 pages, le lecteur suit Fagin dans son enfance : la pauvreté de ses parents, le chapardage et le vol comme seul moyen de subsistance, le placement, les coups du sort, les brimades, la colonie pénitentiaire. Will Eisner réalise des dessins en noir & blanc avec une touche de lavis gris. Il détoure les personnages et les éléments de décors par un trait noir précis, un peu plus raide qu'à son habitude. Plus encore qu'à son habitude, il utilise exclusivement des cases sans bordures, donnant une sensation de plus d'espace et d'une plus grande fluidité de lecture.

Par contraste avec la majeure partie de ses œuvres, Will Eisner utilise moins la pantomime, privilégiant une narration visuelle plus classique. Les protagonistes présentent tous une forte personnalité visuelle, premier rôle comme figurants, avec des visages expressifs et des postures naturalistes. Il représente les décors plus dans le détail que dans certaines autres de ses œuvres, afin que sa reconstitution historique soit consistante. le lecteur passe ainsi des taudis des quartiers miséreux de Londres à la demeure richement meublée d'un marchand de premier plan, en passant par les mines, le logement pouilleux de Fagin, les rues animées de Londres, une taverne populaire, et bien sûr la cellule en prison. le lecteur peut aussi prendre le temps de détailler les costumes d'époque, ainsi que les accessoires : la reconstitution historique est de qualité, sans verser dans la parodie misérabiliste. Les acteurs insufflent une vraie vie aux personnages, ainsi que des émotions très humaines, sans les surjouer. le visage de Moses Fagin n'a plus les caractéristiques d'un individu ayant émigré du bassin méditerranéen, mais celle d'un individu ayant émigré de l'Europe Centrale.

Arrivé à la page 53, le point focal du récit se déplace donc vers Oliver Twist, pour que le lecteur qui ne connait pas le roman puisse continuer à comprendre les événements survenant dans la vie de Fagin. Ce dernier n'apparaît donc pas pendant 14 pages d'affilée. L'exercice narratif devient alors très contraint pour Will Eisner qui doit dispenser les informations indispensables à la compréhension des péripéties du roman, donner à voir le comportement ignoble de Fagin conformément au roman, et lui insuffler un supplément d'âme en réorientant quelques jugements de valeur portés par Charles Dickens dans son œuvre. À partir de là, le lecteur peut trouver qu'Oliver Twist se montre un peu envahissant en tant que personnage, aux dépens de celui qui donne son nom au titre de cette bande dessinée. Il constate également que Will Eisner parvient à conserver l'émotion du roman intacte, malgré les raccourcis nécessaires pour ne pas transformer sa BD en une adaptation. En ayant donné à voir l'enfance de Fagin au début, l'auteur a réussi à en faire un être humain à part entière, existant aux yeux du lecteur pour lui-même, et non comme version dérivée d'un roman célèbre. du coup, quand l'histoire de Fagin rejoint celle d'Oliver Twist, le lecteur continue à le percevoir comme cet individu à l'enfance maltraitée, ayant grandi en devant faire avec les injustices et la maltraitance des adultes, et de certains de ses compagnons d'infortune. Cela n'excuse pas ses choix de vie, ou sa façon de profiter des enfants. Cela montre en revanche que sa vie a été façonnée par l'histoire du peuple juif à cette période de l'Histoire, par les conditions économiques régnant à Londres et la place réservée aux juifs ashkénazes, par une société de classe inégalitaire (mais effectivement moins pire que celle des pays qu'ils ont fuis). Moses Fagin est bel et bien sorti des stéréotypes utilisés comme raccourcis pour s'incarner en tant qu'être humain complexe. Will Eisner n'en fait pas un héros, ne cherche pas à diminuer ses fautes, mais Moses Fagin n'est plus l'incarnation de l'acharnement méchant.

En considérant ce récit comme une histoire autonome, le lecteur peut trouver que la narration visuelle de Will Eisner se trouve trop contrainte par la volonté romanesque, et qu'Oliver Twist prend une importance trop grande dans la deuxième moitié de l'histoire. Mais, en fait, cette bande dessinée ne peut pas être seulement considérée comme une histoire indépendante. Il s'agit bien de l'histoire de Moses Fagin, personnage issu du roman Oliver Twist, et l'intention de l'auteur est de l'humaniser. Il l'humanise non pas en l'absolvant de ses exactions en tant que victime d'un système : il l'humanise en montrant un parcours de vie majoritairement imposé par des circonstances indépendantes de la volonté de Fagin. de ce point de vue, le récit devient cohérent et entièrement convaincant, montrant un individu complexe, et plus un stéréotype prêt à l'emploi dépourvu de substance.

Rapidement lu. Cette BD est à la fois une adaptation BD succinte d'Oliver Twist, un spin-off racontant la vie avant et après de Fagin, et une histoire de la misère dans laquelle vivaient certains juifs dans le Londres du XIXè siècle.

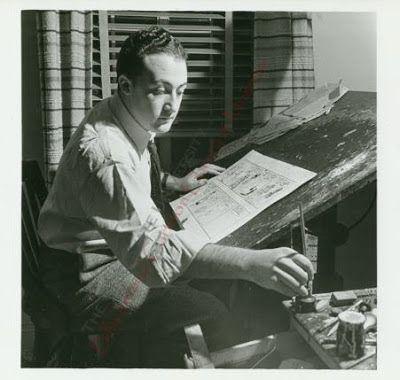

C'est toujours un plaisir pour moi de poster une série émanant du célèbre Will Eisner, l'un de mes auteurs préférés. Ici, il est question d'évoquer sa vie lorsqu'il a débuté dans le monde de l'industrie du comics des années 30. Il va faire de nombreuses rencontres tout au long de son parcours et pas des moindres comme Bob Kane, le créateur de Batman. Il le connaissait déjà car ils étaient au lycée ensemble. Il y aura également Jack Kirby (X-men, les 4 Fantastiques) et bien d'autres...

C'est intéressant également de voir comment évoluait la bande dessinée américaine avec un rapport évident à l'argent et quelques fois à la facilité. J'ai bien aimé le passage où Will (qui se fait appeler Billy dans ce récit) refuse de dessiner des versions pornographiques des comics strip connus (du genre Popeye au lit !) qui étaient vendus clandestinement par la Mafia durant l'époque de la prohibition. En effet, ce type d’œuvre violaient les lois du copyright et de la marque déposée. Résultat des courses: il se fait virer. Bref, il n'a jamais renoncé en vendant son âme de rêveur. On apprend qu'il a dû se battre durement avant de réaliser son rêve.

Cet ouvrage, c'est l'âme même du comics par l'un des plus grands créateurs de la bande dessinée moderne. Inoubliable pour les amateurs et les amoureux du genre.

C'est intéressant également de voir comment évoluait la bande dessinée américaine avec un rapport évident à l'argent et quelques fois à la facilité. J'ai bien aimé le passage où Will (qui se fait appeler Billy dans ce récit) refuse de dessiner des versions pornographiques des comics strip connus (du genre Popeye au lit !) qui étaient vendus clandestinement par la Mafia durant l'époque de la prohibition. En effet, ce type d’œuvre violaient les lois du copyright et de la marque déposée. Résultat des courses: il se fait virer. Bref, il n'a jamais renoncé en vendant son âme de rêveur. On apprend qu'il a dû se battre durement avant de réaliser son rêve.

Cet ouvrage, c'est l'âme même du comics par l'un des plus grands créateurs de la bande dessinée moderne. Inoubliable pour les amateurs et les amoureux du genre.

Jacob est un vieux juif qui vit dans ce vieil immeuble de la rue Dropsie dans le Bronx - ce même vieil immeuble qui est le centre des histoires de Will Eisner, et que l'on retrouve dans "Un pacte avec Dieu"-.

Cet immeuble, entouré d'autres comme lui, où il est impossible d'avoir une vie privée, tant les cloisons sont minces et les murs rapprochés. Ce quartier où tout le monde connait tout le monde, comme dans un village. Et tout le monde connait Jacob l'ébéniste, qui pendant des années a construit de ses mains l'école juive, la shule, et qui se voit remercier avec ingratitude quand celle-ci est terminée. Jacob se retrouve donc sans emploi au plus fort de la crise - on est à New-York en 1930...

Alors Jacob, comparant sans cesse son existence avec celle d'un cafard, Jacob va tenter de prendre sa vie en main, car même à 60 ans, il n'est pas trop tard pour tout recommencer, si ?

C'est ce qu'on va découvrir avec cette chronique de la vie des gens dans les années 30, la vie des petites gens du Bronx, avec ses immigrés italiens, juifs, allemands, à l'aube de la guerre qui ravage l'Europe, Will Eisner nous délivre malgré tout un message de fraternité et de possible entente entres les peuples... C'est la mémoire d'une époque, un morceau d'Histoire, d'anthologie, celle des petites gens, "des cafards", avec leur incroyable instinct de survie et de perpétuation de l'espèce...

A lire sans modération toute la série de Will Eisner sur New-York.

Cet immeuble, entouré d'autres comme lui, où il est impossible d'avoir une vie privée, tant les cloisons sont minces et les murs rapprochés. Ce quartier où tout le monde connait tout le monde, comme dans un village. Et tout le monde connait Jacob l'ébéniste, qui pendant des années a construit de ses mains l'école juive, la shule, et qui se voit remercier avec ingratitude quand celle-ci est terminée. Jacob se retrouve donc sans emploi au plus fort de la crise - on est à New-York en 1930...

Alors Jacob, comparant sans cesse son existence avec celle d'un cafard, Jacob va tenter de prendre sa vie en main, car même à 60 ans, il n'est pas trop tard pour tout recommencer, si ?

C'est ce qu'on va découvrir avec cette chronique de la vie des gens dans les années 30, la vie des petites gens du Bronx, avec ses immigrés italiens, juifs, allemands, à l'aube de la guerre qui ravage l'Europe, Will Eisner nous délivre malgré tout un message de fraternité et de possible entente entres les peuples... C'est la mémoire d'une époque, un morceau d'Histoire, d'anthologie, celle des petites gens, "des cafards", avec leur incroyable instinct de survie et de perpétuation de l'espèce...

A lire sans modération toute la série de Will Eisner sur New-York.

Ce tome contient une histoire complète et indépendante de toute autre. Dans la bibliographie de son auteur, il est paru entre New York Trilogie, Tome 2 : L'Immeuble (1987) et Au cœur de la tempête (1991). La première édition date de 1988. Il a entièrement été réalisé par Will Eisner (1917-2005) : scénario et dessins, avec des nuances de gris. Cette histoire comporte 140 pages de bande dessinée.

Pourquoi est-ce que toutes les créatures sur Terre se démènent tellement pour vivre ? Certainement pour satisfaire une mystérieuse force de vie. En 1929, une crise économique sans précédent a plongé les habitants du monde occidental dans une lutte pour la survie, alors qu'avant ils avaient la certitude de pouvoir améliorer leurs conditions de vie matérielle. Au milieu des années 1930, trois événements mineurs survinrent. Le premier : Jacob Shtarkah a achevé la construction d'une pièce d'études dans une école juive, après 5 ans de travail. Le rabbin lui indique que le travail est fini et que cette pièce portera le nom de Yetta & Morris Goldfarb. Jacob Shtarkah s'en va et dans la rue il se rend compte qu'il n'a plus rien à faire, plus de raison pour vivre, qu'il ne vaut pas mieux qu'un cafard. Ruminant ces pensées, il tombe par terre victime d'une attaque. Le deuxième : Rifka Shtarkah prépare l'appartement pour le shabbat et (le troisième) elle fait tomber un cafard par la fenêtre, qui aboutit juste à côté de Jacob, 2 étages en dessous. Jacob le considère alors que le cafard est sur le dos et qu'il agite ses pattes dans tous les sens, animé par cette force de vie.

Toujours incapable de se relever, Jacob Shtarkah regarde le cafard s'agiter et se rend compte qu'il est habité par la même force de vie. Après s'être interrogé pour savoir si Dieu a créé l'homme ou l'homme a créé Dieu, il entend la voix de sa femme qui l'appelle. Il se lève et monte les marches jusqu'à l'appartement ; le cafard parvient à se remettre sur ses pattes par ses propres moyens. Depuis une clinique de Manhattan, Daniel Shtarkah appelle sa mère Rifka. Il présente ses excuses de ne pas pouvoir venir pour le shabbat, évoque sa fiancée Theresa. Sa mère insiste pour qu'il vienne, sans Theresa, et elle fait mine d'avoir un malaise, tout en continuant à cuisiner, afin de culpabiliser son fils qui finit par céder, trop inquiet. Le lendemain le rabbin Bensohn demande à Jacob Shtarkah de lui aménager une pièce pour sa femme impotente. Jacob est aux anges car il a à nouveau du travail. Les 2 pages suivantes présentent de courts extraits de journaux évoquant la crise de 1929, le chômage, les émeutes de la faim, une invasion de mites à Manhattan. Dans le même immeuble de Dropsie Avenue, Rifka (la mère de Rebecca) demande à leur voisin Elton Shaftsbury, un goy, de venir allumer les lumières et mettre le four en marche le jour de shabbat.

Cette histoire fait partie de la trilogie du Contrat avec Dieu : Le contrat avec Dieu (1978), Jacob le cafard (1988), Dropsie Avenue (1995). Lors de la première scène le lecteur comprend cette place, avec Jacob s'interrogeant sur la nature de la relation entre Dieu et les humains. Il comprend également le titre français qui rapproche le personnage d'un cafard puisqu'ils sont mus par la même force de vie. Le récit se déroule majoritairement en 1934, avec quelques séquences évoquant le passé. Il met en scène des habitants d'un immeuble de la rue fictive Dropsie Avenue, majoritairement juifs, Will Eisner mettant ainsi à profit ses propres souvenirs d'enfance. Il est donc question des préparatifs pour shabbat et le lecteur remarque l'utilisation de quelques mots de yiddish. Pour exposer le contexte économique de l'époque, l'auteur recourt à des facsimilés d'articles de journaux, de courts extraits d'un ou deux paragraphes, ainsi qu'une page de chronologie sur les aléas de la météo à New York en 1934 (des périodes très froides, entrecoupées de journées anormalement chaudes). D'un côté, le lecteur de bande dessinée a tendance à se crisper quand il se retrouve à lire des pages de texte ; de l'autre côté les aléas de la vie des personnages sont indissociables du contexte économique de l'époque. Will Einser trouve le juste milieu entre une reconstitution visible dans les tenues vestimentaires, les décors et les objets du quotidien, et des événements avec une touche romanesque.

S'il a le titre français en tête, le lecteur présuppose qu'il va suivre la vie de Jacob Shtarkah pendant une période indéterminée. Il fait effectivement connaissance avec son épouse Rifka, son fils Daniel et sa fille Rebecca, le voisin Elton Shaftsbury, un autre couple de l'immeuble Angelo & Marie, un mafieux Moustache Pete, et quelques autres. L'artiste a toujours ce don extraordinaire pour donner vie à chaque personnage, quel que soit le nombre de pages où il apparaît (le temps d'une séquence ou pendant tout le récit), par sa tenue vestimentaire, son physique, les traits de son visage et sa coupe de cheveux, son langage corporel expressif et conçu sur mesure pour chacun d'entre eux. Par rapport au Contrat avec Dieu, Wil Eisner a choisi des mises en scène reposant moins sur une forme théâtrale avec 2 personnages en train de parler sur un fond vide, et de donner plus d'importance aux décors, très détaillés ou simplement évoqués. Le lecteur se projette avec facilité dans cette époque à New York, dans les rues des différents quartiers (quartier d'habitation populaire, quartiers des affaires) et les différents intérieurs : la pièce consacrée à l'étude à la synagogue, le modeste appartement des Shtarkah, une vue aérienne de Manhattan, une patinoire, un bureau de courtiers, une entreprise de scierie. Les traits de contour de Will Eisner sont toujours aussi magiques : une précision accompagnée par un délié donnant la sensation de spontanéité et de vie incroyable. La narration visuelle est une évidence de chaque case, avec des êtres humains uniques, chaleureux, sympathiques même dans leur moment de détresse.

Progressivement, le lecteur comprend qu'il s'agit d'un récit choral, les personnages étant introduit au fur et à mesure, avec un lien direct ou indirect avec Jacob Shtarkah. Rapidement, le lecteur oublie le concept de force de vie pour se plonger dans ce roman et côtoyer des individus étonnants. Il sourit bien sûr en découvrant Rifka Shtarkah se livrer à une comédie dans son appartement pour faire croire à son fils à l'autre bout du fil, qu'elle a fait un malaise. Will Eisner met en œuvre un humour juif auto-dépréciateur, sans tomber dans la caricature de la mère possessive. Le lecteur est amusé par ces simagrées, tout en ressentant l'attachement de cette mère à son fils, sa volonté de conserver des liens familiaux, tout en comprenant parfaitement le souhait du fils de pouvoir exercer son métier sans subir les obligations familiales. C'est là aussi tout l'art de Will Eisner que de donner vie à des personnages plausibles, détachés de toute dichotomie bien/mal, pour lesquels le lecteur éprouve tout de suite de l'empathie, sans chercher à les juger, parce qu'il comprend leurs motivations et qu'il ressent leurs émotions. L'auteur ne se limite pas à un microcosme juif, ou à une zone bien délimitée de la société, comme il ne se limite pas à une catégorie de personnes. Ainsi, le temps de 7 pages, le lecteur suit Aaron, un jeune homme souffrant de troubles mentaux qui l'incitent à rester chez et à fuir toute compagnie. Par un concours de circonstances, il va être amené à croiser le chemin d'un autre personnage secondaire, ce qui aura une conséquence cruciale pour Elton Shaftsbury. Malgré la brièveté de ce rôle, Eisner investit du temps pour qu'il puisse s'incarner : il adopte la forme d'un conte dans le texte descriptif, et le lecteur se prend d'amitié pouvant ainsi comprendre la manière dont Aaron se considère et le problème dont il souffre. Le scénariste se montre encore plus habile car il établit un lien avec le rapport à Dieu, et Aaron constitue également un autre exemple de la force de vie à l'œuvre.

Séduit par la narration fluide et par les personnages sympathiques, le lecteur accepte bien volontiers de se laisser emmener par l'auteur et par ses dessins, là où bon lui semble. Lorsqu'une scène passe à autre chose, semblant laisser de côté pour un temps le fil directeur, il ne s'en formalise pas, curieux de savoir comment il se rattachera à la suite, et curieux de découvrir une nouvelle situation. Il s'intéresse au montage financier mis en place par Elton Shafstbury pour faire en sorte que des employés en deviennent propriétaires, à l'organisation d'une manifestation communiste, ou encore à la disparition du cadavre d'un individu assassiné par la pègre, à la scierie. Le récit se termine en revenant sur la situation de Jacob qui ramasse un autre cafard dans son appartement et le jette par la fenêtre. Le lecteur a pris grand plaisir à lire ce roman, tout en se sentant un peu frustré par le fait que Will Eisner s'attache surtout à montrer des individus en train de vivre, à mettre en scène l'interdépendance des individus par les conséquences des actes de l'un sur la vie de l'autre, sans finalement revenir à la direction métaphysique ouverte par les interrogations de Jacob Shtarkah en début d'histoire.

Le titre original et le titre français évoquent une question métaphysique sur la nature de la pulsion de vie. Wil Eisner réalise un récit choral, habité par des individus pleinement incarnés, tous sympathiques et complexes (à l'exception des 2 membres de la pègre). Le lecteur est mené par le bout du nez, grâce à la narration visuelle élégante et évidente. Il voit comment la vie de Jacob Shtarkah est façonnée par les événements historiques et les actions des personnes qu'il côtoie, sans qu'il n'ait aucune prise dessus. En fonction de ses attentes, il peut ressentir une petite déception pour un roman historique riche et malicieux, mais qui ne tient pas sa promesse philosophique.

Pourquoi est-ce que toutes les créatures sur Terre se démènent tellement pour vivre ? Certainement pour satisfaire une mystérieuse force de vie. En 1929, une crise économique sans précédent a plongé les habitants du monde occidental dans une lutte pour la survie, alors qu'avant ils avaient la certitude de pouvoir améliorer leurs conditions de vie matérielle. Au milieu des années 1930, trois événements mineurs survinrent. Le premier : Jacob Shtarkah a achevé la construction d'une pièce d'études dans une école juive, après 5 ans de travail. Le rabbin lui indique que le travail est fini et que cette pièce portera le nom de Yetta & Morris Goldfarb. Jacob Shtarkah s'en va et dans la rue il se rend compte qu'il n'a plus rien à faire, plus de raison pour vivre, qu'il ne vaut pas mieux qu'un cafard. Ruminant ces pensées, il tombe par terre victime d'une attaque. Le deuxième : Rifka Shtarkah prépare l'appartement pour le shabbat et (le troisième) elle fait tomber un cafard par la fenêtre, qui aboutit juste à côté de Jacob, 2 étages en dessous. Jacob le considère alors que le cafard est sur le dos et qu'il agite ses pattes dans tous les sens, animé par cette force de vie.

Toujours incapable de se relever, Jacob Shtarkah regarde le cafard s'agiter et se rend compte qu'il est habité par la même force de vie. Après s'être interrogé pour savoir si Dieu a créé l'homme ou l'homme a créé Dieu, il entend la voix de sa femme qui l'appelle. Il se lève et monte les marches jusqu'à l'appartement ; le cafard parvient à se remettre sur ses pattes par ses propres moyens. Depuis une clinique de Manhattan, Daniel Shtarkah appelle sa mère Rifka. Il présente ses excuses de ne pas pouvoir venir pour le shabbat, évoque sa fiancée Theresa. Sa mère insiste pour qu'il vienne, sans Theresa, et elle fait mine d'avoir un malaise, tout en continuant à cuisiner, afin de culpabiliser son fils qui finit par céder, trop inquiet. Le lendemain le rabbin Bensohn demande à Jacob Shtarkah de lui aménager une pièce pour sa femme impotente. Jacob est aux anges car il a à nouveau du travail. Les 2 pages suivantes présentent de courts extraits de journaux évoquant la crise de 1929, le chômage, les émeutes de la faim, une invasion de mites à Manhattan. Dans le même immeuble de Dropsie Avenue, Rifka (la mère de Rebecca) demande à leur voisin Elton Shaftsbury, un goy, de venir allumer les lumières et mettre le four en marche le jour de shabbat.

Cette histoire fait partie de la trilogie du Contrat avec Dieu : Le contrat avec Dieu (1978), Jacob le cafard (1988), Dropsie Avenue (1995). Lors de la première scène le lecteur comprend cette place, avec Jacob s'interrogeant sur la nature de la relation entre Dieu et les humains. Il comprend également le titre français qui rapproche le personnage d'un cafard puisqu'ils sont mus par la même force de vie. Le récit se déroule majoritairement en 1934, avec quelques séquences évoquant le passé. Il met en scène des habitants d'un immeuble de la rue fictive Dropsie Avenue, majoritairement juifs, Will Eisner mettant ainsi à profit ses propres souvenirs d'enfance. Il est donc question des préparatifs pour shabbat et le lecteur remarque l'utilisation de quelques mots de yiddish. Pour exposer le contexte économique de l'époque, l'auteur recourt à des facsimilés d'articles de journaux, de courts extraits d'un ou deux paragraphes, ainsi qu'une page de chronologie sur les aléas de la météo à New York en 1934 (des périodes très froides, entrecoupées de journées anormalement chaudes). D'un côté, le lecteur de bande dessinée a tendance à se crisper quand il se retrouve à lire des pages de texte ; de l'autre côté les aléas de la vie des personnages sont indissociables du contexte économique de l'époque. Will Einser trouve le juste milieu entre une reconstitution visible dans les tenues vestimentaires, les décors et les objets du quotidien, et des événements avec une touche romanesque.

S'il a le titre français en tête, le lecteur présuppose qu'il va suivre la vie de Jacob Shtarkah pendant une période indéterminée. Il fait effectivement connaissance avec son épouse Rifka, son fils Daniel et sa fille Rebecca, le voisin Elton Shaftsbury, un autre couple de l'immeuble Angelo & Marie, un mafieux Moustache Pete, et quelques autres. L'artiste a toujours ce don extraordinaire pour donner vie à chaque personnage, quel que soit le nombre de pages où il apparaît (le temps d'une séquence ou pendant tout le récit), par sa tenue vestimentaire, son physique, les traits de son visage et sa coupe de cheveux, son langage corporel expressif et conçu sur mesure pour chacun d'entre eux. Par rapport au Contrat avec Dieu, Wil Eisner a choisi des mises en scène reposant moins sur une forme théâtrale avec 2 personnages en train de parler sur un fond vide, et de donner plus d'importance aux décors, très détaillés ou simplement évoqués. Le lecteur se projette avec facilité dans cette époque à New York, dans les rues des différents quartiers (quartier d'habitation populaire, quartiers des affaires) et les différents intérieurs : la pièce consacrée à l'étude à la synagogue, le modeste appartement des Shtarkah, une vue aérienne de Manhattan, une patinoire, un bureau de courtiers, une entreprise de scierie. Les traits de contour de Will Eisner sont toujours aussi magiques : une précision accompagnée par un délié donnant la sensation de spontanéité et de vie incroyable. La narration visuelle est une évidence de chaque case, avec des êtres humains uniques, chaleureux, sympathiques même dans leur moment de détresse.

Progressivement, le lecteur comprend qu'il s'agit d'un récit choral, les personnages étant introduit au fur et à mesure, avec un lien direct ou indirect avec Jacob Shtarkah. Rapidement, le lecteur oublie le concept de force de vie pour se plonger dans ce roman et côtoyer des individus étonnants. Il sourit bien sûr en découvrant Rifka Shtarkah se livrer à une comédie dans son appartement pour faire croire à son fils à l'autre bout du fil, qu'elle a fait un malaise. Will Eisner met en œuvre un humour juif auto-dépréciateur, sans tomber dans la caricature de la mère possessive. Le lecteur est amusé par ces simagrées, tout en ressentant l'attachement de cette mère à son fils, sa volonté de conserver des liens familiaux, tout en comprenant parfaitement le souhait du fils de pouvoir exercer son métier sans subir les obligations familiales. C'est là aussi tout l'art de Will Eisner que de donner vie à des personnages plausibles, détachés de toute dichotomie bien/mal, pour lesquels le lecteur éprouve tout de suite de l'empathie, sans chercher à les juger, parce qu'il comprend leurs motivations et qu'il ressent leurs émotions. L'auteur ne se limite pas à un microcosme juif, ou à une zone bien délimitée de la société, comme il ne se limite pas à une catégorie de personnes. Ainsi, le temps de 7 pages, le lecteur suit Aaron, un jeune homme souffrant de troubles mentaux qui l'incitent à rester chez et à fuir toute compagnie. Par un concours de circonstances, il va être amené à croiser le chemin d'un autre personnage secondaire, ce qui aura une conséquence cruciale pour Elton Shaftsbury. Malgré la brièveté de ce rôle, Eisner investit du temps pour qu'il puisse s'incarner : il adopte la forme d'un conte dans le texte descriptif, et le lecteur se prend d'amitié pouvant ainsi comprendre la manière dont Aaron se considère et le problème dont il souffre. Le scénariste se montre encore plus habile car il établit un lien avec le rapport à Dieu, et Aaron constitue également un autre exemple de la force de vie à l'œuvre.

Séduit par la narration fluide et par les personnages sympathiques, le lecteur accepte bien volontiers de se laisser emmener par l'auteur et par ses dessins, là où bon lui semble. Lorsqu'une scène passe à autre chose, semblant laisser de côté pour un temps le fil directeur, il ne s'en formalise pas, curieux de savoir comment il se rattachera à la suite, et curieux de découvrir une nouvelle situation. Il s'intéresse au montage financier mis en place par Elton Shafstbury pour faire en sorte que des employés en deviennent propriétaires, à l'organisation d'une manifestation communiste, ou encore à la disparition du cadavre d'un individu assassiné par la pègre, à la scierie. Le récit se termine en revenant sur la situation de Jacob qui ramasse un autre cafard dans son appartement et le jette par la fenêtre. Le lecteur a pris grand plaisir à lire ce roman, tout en se sentant un peu frustré par le fait que Will Eisner s'attache surtout à montrer des individus en train de vivre, à mettre en scène l'interdépendance des individus par les conséquences des actes de l'un sur la vie de l'autre, sans finalement revenir à la direction métaphysique ouverte par les interrogations de Jacob Shtarkah en début d'histoire.

Le titre original et le titre français évoquent une question métaphysique sur la nature de la pulsion de vie. Wil Eisner réalise un récit choral, habité par des individus pleinement incarnés, tous sympathiques et complexes (à l'exception des 2 membres de la pègre). Le lecteur est mené par le bout du nez, grâce à la narration visuelle élégante et évidente. Il voit comment la vie de Jacob Shtarkah est façonnée par les événements historiques et les actions des personnes qu'il côtoie, sans qu'il n'ait aucune prise dessus. En fonction de ses attentes, il peut ressentir une petite déception pour un roman historique riche et malicieux, mais qui ne tient pas sa promesse philosophique.

Je n’étais pas très convaincu par ce que j’avais pu lire d’Eisner jusqu’ici, mais cet album me fait revoir mon jugement de manière très favorable. Les différents chapitres qui s’articulent autour des habitants d’un immeuble du Bronx permettent d’aborder de nombreux thèmes tout en restant cohérent. J’y ai trouvé dans le désordre et de manière non exhaustive : la vie quotidienne du NY des années 30, les conséquences de la crise boursière, la communauté juive, les relations amoureuses, l’immigration italienne et la mafia, etc. Et le tout est servi par un dessin que j’ai trouvé efficace et inspiré.

Jacob le cafard est le second volet de la trilogie du "Pacte avec Dieu". Il constitue à lui seul un récit complet. Un vrai conte urbain assez poignant!

Nous suivons la chronique de différents personnages dans le quartier du Bronx à New-York au moment de la grande dépression de 1929 notamment celui de Jacob Shtarakash, un homme simple, qui lutte chaque jour pour mettre sa famille à l'abri du besoin. Mais il va être rattrapé par la Grande Dépression puis la Seconde Guerre mondiale. Il va faire la difficile expérience d'une vie d'émigré aux Etats-Unis. En effet, il assiste à l'émergence de l'antisémitisme et doit dès lors faire face à des évènnements qui le dépassent.

Tout y est d'un point de vue historique. On suit la vie de ces personnages et en même temps l'Histoire de l'Amérique en proie avec le communisme et la misère. On perçoit également des échos d'une Allemagne nazie qui a commencé la chasse à l'homme...

Cette BD reste avant tout un combat existentiel, le Bronx n'occupant le statut que de simples décors.

Will Eisner semble être au sommet de son art avec cette oeuvre véritablement mâture. Ce portrait bouleversant du quotidien des habitants du quartier du Bronx mérite toute votre attention.

Note Dessin: 4/5 - Note Scénario: 4/5 - Note Globale: 4/5

Nous suivons la chronique de différents personnages dans le quartier du Bronx à New-York au moment de la grande dépression de 1929 notamment celui de Jacob Shtarakash, un homme simple, qui lutte chaque jour pour mettre sa famille à l'abri du besoin. Mais il va être rattrapé par la Grande Dépression puis la Seconde Guerre mondiale. Il va faire la difficile expérience d'une vie d'émigré aux Etats-Unis. En effet, il assiste à l'émergence de l'antisémitisme et doit dès lors faire face à des évènnements qui le dépassent.

Tout y est d'un point de vue historique. On suit la vie de ces personnages et en même temps l'Histoire de l'Amérique en proie avec le communisme et la misère. On perçoit également des échos d'une Allemagne nazie qui a commencé la chasse à l'homme...

Cette BD reste avant tout un combat existentiel, le Bronx n'occupant le statut que de simples décors.

Will Eisner semble être au sommet de son art avec cette oeuvre véritablement mâture. Ce portrait bouleversant du quotidien des habitants du quartier du Bronx mérite toute votre attention.

Note Dessin: 4/5 - Note Scénario: 4/5 - Note Globale: 4/5

En pleine nuit à l'observatoire de radio-astronomie de Mesa, au Nouveau-Mexique, un signal survient des profondeurs de l'espace. Fait d'un concept mathématique simple, sans signification, il ne peut avoir été envoyé que par des êtres intelligents. Les trois hommes présents localisent l'émission radio.

Elle provient d'une des planètes de l'étoile de Bernard, pas plus grosse que notre lune et qu'une sonde spatiale atteindrait en une dizaine d'années....

Will Eisner nous offre avec "l'appel de l'espace" un récit dense et complexe qui ne prend ce postulat, issu de la science-fiction, que pour nous emmener vers la restitution d'un monde qu'il a finement observé.

Dans ce long album de 128 planches, Eisner décortique de nombreux aspects de la société américaine. il décrit le nouveau candidat à la présidence, Dexter Milgate, comme un homme ignare, obtus et nationaliste et dénonce son "va-t-en guerre" brutal. Il montre un système présidentiel sclérosé par l'attentisme de la justice et l'affairisme du politique qui ne peut se passer du soutien des multinationales qu'en s'adressant à la mafia.

Il dénonce les journalistes avides de sensationnel, les sectes manipulées par d'étranges gourous.

Eisner, dans cette oeuvre foisonnante mais jamais confuse, nous parle aussi du Tiers-Monde et de ses problèmes. Il livre une caricature féroce, à peine déguisée, du dictateur africain Idi Amin Dada qu'il nomme Ami.

Eisner réalise, avec cet album, un véritable roman en bande-dessinée où il intercale, afin de relancer l'action, un récit d'espionnage qui, décrivant les coups fourrés fomentés par la CIA et le KGB dénonce la toute puissance de ces officines.

Il signe, au final, un magnifique ouvrage, d'un graphisme moderne et soigné, qui se referme sur un épilogue d'un pessimisme assez cynique mais pourtant tristement vraisemblable.

Elle provient d'une des planètes de l'étoile de Bernard, pas plus grosse que notre lune et qu'une sonde spatiale atteindrait en une dizaine d'années....

Will Eisner nous offre avec "l'appel de l'espace" un récit dense et complexe qui ne prend ce postulat, issu de la science-fiction, que pour nous emmener vers la restitution d'un monde qu'il a finement observé.

Dans ce long album de 128 planches, Eisner décortique de nombreux aspects de la société américaine. il décrit le nouveau candidat à la présidence, Dexter Milgate, comme un homme ignare, obtus et nationaliste et dénonce son "va-t-en guerre" brutal. Il montre un système présidentiel sclérosé par l'attentisme de la justice et l'affairisme du politique qui ne peut se passer du soutien des multinationales qu'en s'adressant à la mafia.

Il dénonce les journalistes avides de sensationnel, les sectes manipulées par d'étranges gourous.

Eisner, dans cette oeuvre foisonnante mais jamais confuse, nous parle aussi du Tiers-Monde et de ses problèmes. Il livre une caricature féroce, à peine déguisée, du dictateur africain Idi Amin Dada qu'il nomme Ami.

Eisner réalise, avec cet album, un véritable roman en bande-dessinée où il intercale, afin de relancer l'action, un récit d'espionnage qui, décrivant les coups fourrés fomentés par la CIA et le KGB dénonce la toute puissance de ces officines.

Il signe, au final, un magnifique ouvrage, d'un graphisme moderne et soigné, qui se referme sur un épilogue d'un pessimisme assez cynique mais pourtant tristement vraisemblable.

J'ai lu ce chef d' oeuvre, dans sa première édition française de la fin des années 80. Il m'a passionné et emporté, comme sut le faire le Contact de Carl Sagan quelques trente ans plus tard.

Will Eisner, véritable grand maître de la bande dessinée américaine, a porté une réflexion aussi dense que complète sur cette interrogation de l' homme: Sommes nous seuls dans l'univers? Et si, de ce cosmos aux lointains mal connus, nous parvenait un signal émanant d'une intelligence autre qu'humaine?

Alors, Will Eisner convoque tous le monde dans ce récit à la démesure ordonnée de son talent de conteur et d'observateur avisé...

Comme le Spirit, à travers son masque de justicier , explorait l'âme des gens; L' Appel de l'espace expose et analyse les conséquences d'un message venu d'un ailleurs inatteignable par l'homme.

Alors, par son dessin efficace et son récit sans faille, l'auteur nous entraîne dans la ronde folle des politiques, militaires et barbouzes, financiers, truands, allumés des sectes qui veulent tous jouer leur partition dans ce rêve spatial symbolique des espoirs de notre humanité.

Qui, dans ce magma des passions, saura raison garder? Qui se posera la question primordiale de savoir si la Terre est prête à répondre au message et à envoyer un explorateur à la rencontre de la source du message?

Et Will Eisner de donner sa vision qui, assurément sage (trop peut-être) qui ne ravira pas tous le monde mais se veut prudente et réservée.

Puisque, après la tempête revient le calme...non sans quelques épaves sur le littoral.

Will Eisner, véritable grand maître de la bande dessinée américaine, a porté une réflexion aussi dense que complète sur cette interrogation de l' homme: Sommes nous seuls dans l'univers? Et si, de ce cosmos aux lointains mal connus, nous parvenait un signal émanant d'une intelligence autre qu'humaine?

Alors, Will Eisner convoque tous le monde dans ce récit à la démesure ordonnée de son talent de conteur et d'observateur avisé...

Comme le Spirit, à travers son masque de justicier , explorait l'âme des gens; L' Appel de l'espace expose et analyse les conséquences d'un message venu d'un ailleurs inatteignable par l'homme.

Alors, par son dessin efficace et son récit sans faille, l'auteur nous entraîne dans la ronde folle des politiques, militaires et barbouzes, financiers, truands, allumés des sectes qui veulent tous jouer leur partition dans ce rêve spatial symbolique des espoirs de notre humanité.

Qui, dans ce magma des passions, saura raison garder? Qui se posera la question primordiale de savoir si la Terre est prête à répondre au message et à envoyer un explorateur à la rencontre de la source du message?

Et Will Eisner de donner sa vision qui, assurément sage (trop peut-être) qui ne ravira pas tous le monde mais se veut prudente et réservée.

Puisque, après la tempête revient le calme...non sans quelques épaves sur le littoral.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Will Eisner

Quiz

Voir plus

Qui est Will Eisner ?

Qui est Will Eisner ?

Un personnage de comics inventé par Stan Lee

Un auteur de comics

L'éditeur à qui l'on doit les adaptations de BD franco-belges aux USA

Le méchant que doit affronter The Spirit dans sa dernière aventure

10 questions

28 lecteurs ont répondu

Thème :

Will EisnerCréer un quiz sur cet auteur28 lecteurs ont répondu