Critiques filtrées sur 4 étoiles

Patience ! Munyal !

Nous sommes chez les Peuls, dans le nord du Cameroun, en Afrique noire contemporaine.

Djaili Amadou Amal va nous conter l'histoire de trois femmes (Ramla, Hindou et Safira).Nous allons découvrir la condition peu enviable de ces femmes.

« On ne naît pas femme, on le devient » disait Simone de Beauvoir. C'est tout à fait le cas dans cette communauté où, dès le plus jeune âge, elles apprennent à obéir, à se conformer aux coutumes et aux traditions, à être de gentilles petites filles que le papa ou l'oncle offrira par la suite à celui qui aura leur assentiment.

Cette servitude est celle des riches familles Peuls, celle que l'autrice connaît pour l'avoir vécue. Les mariages sont arrangés, les femmes n'ont pas leur mot à dire : le poids des traditions, le poids de la religion (l'islam). Les maris sont polygames. Il faut donc partager le foyer avec une ou des coépouses selon des rites ancestraux où chacun et chacune a sa place et doit se conformer à cette place.

Femme trompée, femme violée, femme humiliée voilà ce qui attend une femme Peul de classe sociale aisée. Elle n'a que le droit de se taire, d'accepter son sort, de faire profil bas, de rester stoïque. le maître mot, c'est « patience ».

Pas question de se rebeller. « il est difficile, le chemin de vie des femmes, ma fille. Ils sont brefs, les moments d'insouciance. Nous n'avons pas de jeunesse. Nous ne connaissons que très peu de joies. Nous ne trouvons le bonheur que là où nous le cultivons. A toi de trouver une solution pour rendre ta vie supportable. Mieux encore, pour rendre ta vie acceptable. C'est ce que j'ai fait, moi, durant toutes ces années. J'ai piétiné mes rêves pour mieux embrasser mes devoirs. »

Alors, on peut comprendre que les femmes Peuls d'aujourd'hui commencent à devenir « légèrement » impatientes !

« Est-ce que les hommes naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent ? » chantait si bien le poète. le droit des femmes à disposer d'elles-mêmes est toujours un combat dans certaines parties du monde. La révolte gronde, mais le chemin est long et le chantier est vaste.

Ce livre est parfaitement maîtrisé. Les histoires s'entremêlent mais la souffrance est la même. Il se lit rapidement. A lire.

Nous sommes chez les Peuls, dans le nord du Cameroun, en Afrique noire contemporaine.

Djaili Amadou Amal va nous conter l'histoire de trois femmes (Ramla, Hindou et Safira).Nous allons découvrir la condition peu enviable de ces femmes.

« On ne naît pas femme, on le devient » disait Simone de Beauvoir. C'est tout à fait le cas dans cette communauté où, dès le plus jeune âge, elles apprennent à obéir, à se conformer aux coutumes et aux traditions, à être de gentilles petites filles que le papa ou l'oncle offrira par la suite à celui qui aura leur assentiment.

Cette servitude est celle des riches familles Peuls, celle que l'autrice connaît pour l'avoir vécue. Les mariages sont arrangés, les femmes n'ont pas leur mot à dire : le poids des traditions, le poids de la religion (l'islam). Les maris sont polygames. Il faut donc partager le foyer avec une ou des coépouses selon des rites ancestraux où chacun et chacune a sa place et doit se conformer à cette place.

Femme trompée, femme violée, femme humiliée voilà ce qui attend une femme Peul de classe sociale aisée. Elle n'a que le droit de se taire, d'accepter son sort, de faire profil bas, de rester stoïque. le maître mot, c'est « patience ».

Pas question de se rebeller. « il est difficile, le chemin de vie des femmes, ma fille. Ils sont brefs, les moments d'insouciance. Nous n'avons pas de jeunesse. Nous ne connaissons que très peu de joies. Nous ne trouvons le bonheur que là où nous le cultivons. A toi de trouver une solution pour rendre ta vie supportable. Mieux encore, pour rendre ta vie acceptable. C'est ce que j'ai fait, moi, durant toutes ces années. J'ai piétiné mes rêves pour mieux embrasser mes devoirs. »

Alors, on peut comprendre que les femmes Peuls d'aujourd'hui commencent à devenir « légèrement » impatientes !

« Est-ce que les hommes naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent ? » chantait si bien le poète. le droit des femmes à disposer d'elles-mêmes est toujours un combat dans certaines parties du monde. La révolte gronde, mais le chemin est long et le chantier est vaste.

Ce livre est parfaitement maîtrisé. Les histoires s'entremêlent mais la souffrance est la même. Il se lit rapidement. A lire.

« (…) dans la cohabitation, la mésentente et les malentendus ne peuvent pas manquer. Même les dents condamnées à cohabiter avec la langue ne peuvent s'empêcher de la mordre souvent. »

Ramla et Hindou, demi-soeurs, se marient à 17 ans, contre leur gré, à des hommes qu'elles n'aiment pas. Pour Ramla, c'est Alhjadi Issa, la cinquantaine, déjà marié à Safira, 35 ans. Hindou est destinée à son cousin Moubarak, 22 ans, déjà miné par la paresse, l'alcool et les drogues. Mariages arrangés par leur père, pressé de se débarrasser de la charge de surveiller et de protéger la pureté de ses filles.

Les trois femmes deviennent les narratrices du roman, chacune ayant à composer avec une situation qu'elles n'ont pas choisie. Devenir la seconde ou la troisième épouse et subir les vexations quotidiennes de la première, déjà bien installée, ou bien endurer la nouvelle épousée et constater l'effritement d'une union que l'on croyait solide mais qui ne résiste pas à l'attrait de la nouveauté.

Djaïli Amadou Amal raconte de façon toute simple une histoire qui s'ancre encore et toujours dans le réel des femmes camerounaises. Patience, munyal, leur dit-on pour les faire taire et les garder en soumission au sein du foyer marital, mais de façon perverse, sous leurs voiles, elles en viennent à devenir méfiantes, hypocrites et rusées envers leur entourage. Un combat incessant pour survivre au jour le jour. « (…) les femmes se côtoient sans cesse au point de se sentir piégées aussi bien par les murs hauts qui nous entourent que par les étoffes de plus en plus sombres et lourdes (…) »

Ramla et Hindou, demi-soeurs, se marient à 17 ans, contre leur gré, à des hommes qu'elles n'aiment pas. Pour Ramla, c'est Alhjadi Issa, la cinquantaine, déjà marié à Safira, 35 ans. Hindou est destinée à son cousin Moubarak, 22 ans, déjà miné par la paresse, l'alcool et les drogues. Mariages arrangés par leur père, pressé de se débarrasser de la charge de surveiller et de protéger la pureté de ses filles.

Les trois femmes deviennent les narratrices du roman, chacune ayant à composer avec une situation qu'elles n'ont pas choisie. Devenir la seconde ou la troisième épouse et subir les vexations quotidiennes de la première, déjà bien installée, ou bien endurer la nouvelle épousée et constater l'effritement d'une union que l'on croyait solide mais qui ne résiste pas à l'attrait de la nouveauté.

Djaïli Amadou Amal raconte de façon toute simple une histoire qui s'ancre encore et toujours dans le réel des femmes camerounaises. Patience, munyal, leur dit-on pour les faire taire et les garder en soumission au sein du foyer marital, mais de façon perverse, sous leurs voiles, elles en viennent à devenir méfiantes, hypocrites et rusées envers leur entourage. Un combat incessant pour survivre au jour le jour. « (…) les femmes se côtoient sans cesse au point de se sentir piégées aussi bien par les murs hauts qui nous entourent que par les étoffes de plus en plus sombres et lourdes (…) »

Bien plus efficace que certains versets ou caricatures, ce roman, largement autobiographique, décrit dans le détail la soumission des femmes aux traditions familiales, au code d'honneur et à la religion omniprésente – mais parfois aussi en concurrence avec les traditions animistes - subie en terre d'Islam, et plus précisément ici dans une communauté peule du nord du Cameroun.

Au coeur d'une famille évoluée de riches commerçants, nous apprenons comment se déroule la vie quotidienne d'un « clan » familial, très pointilleux sur le respect des usages et des devoirs respectifs des hommes et surtout des femmes. C'est un réquisitoire sans concession contre la polygamie et ses dérives psychologiques inévitables.

A travers le récit de trois héroïnes : Ramla, Hindou et Safira, le mécanisme d'enfermement des femmes et de leurs enfants, la toute puissance des pères, oncles et maris s'exprime de façon impressionnante, même lorsque ces femmes prétendent poursuivre des études ou tout simplement apprendre à lire, écrire, se servir d'un téléphone ou conduire une voiture.

Le seul remède à leur souffrance qui leur soit proposé est la patience : le maître mot en est Munyal.

Même couvertes de bijoux et de cadeaux, elles s'ennuient en attendant « leur tour » avec leur époux, passent le temps à ourdir des cabales envers leurs coépouses, tremblent à la perspective du remariage de leur maître, d'être évincée de leur pouvoir de séduction au profit d'une femme plus jeune, plus jolie, vierge à la peau plus claire … et dans ce combat hypocrite, tous les coups bas sont permis.

C'est donc ainsi que vivent les femmes en terre d'Islam : mariages précoces – dès la puberté afin que la mariée soit toujours vierge - convenus entre les familles, totale emprise de l'époux qui a quasiment droit de vie et de mort sur sa femme, avec bien entendu celui de la battre (mais cela existe aussi ailleurs ...), incandescence des entorses au code de l'honneur familial, la responsabilité de la fautive retombant sur toute une lignée en cas de manquement, répudiation facilitée privant l'épouse renvoyée à sa famille de toute ressource et de la garde de ses enfants, avec la honte comme accessoire.

C'est un roman qui sonne vrai. Je songe naturellement à l'immense pas en arrière subi depuis un an par les femmes afghanes … et des timides efforts d'élargissement engagés par certains pays du Moyen-Orient. Je n'oublie pas non plus que cette emprise de la religion, de l'honneur familial et de la puissance patriarcale sur les filles a aussi longtemps régné sur notre civilisation occidentale, sans avoir cessé totalement aujourd'hui.

Je ne peux que me souvenir aussi que ma propre grand-mère maternelle fut contrainte par sa famille d'épouser sans amour son beau-frère devenu veuf, à seule fin d'élever sa fille ... alors qu'elle était fiancée à un autre.

Ce dont je me réjouis, c'est d'apprendre que les livres militants de Djaïli Amadou Amal (née en 1975) ont reçu un accueil enthousiaste dans le monde entier et figurent au programme des établissements scolaires du Cameroun.

Lien : http://www.bigmammy.fr/archi..

Au coeur d'une famille évoluée de riches commerçants, nous apprenons comment se déroule la vie quotidienne d'un « clan » familial, très pointilleux sur le respect des usages et des devoirs respectifs des hommes et surtout des femmes. C'est un réquisitoire sans concession contre la polygamie et ses dérives psychologiques inévitables.

A travers le récit de trois héroïnes : Ramla, Hindou et Safira, le mécanisme d'enfermement des femmes et de leurs enfants, la toute puissance des pères, oncles et maris s'exprime de façon impressionnante, même lorsque ces femmes prétendent poursuivre des études ou tout simplement apprendre à lire, écrire, se servir d'un téléphone ou conduire une voiture.

Le seul remède à leur souffrance qui leur soit proposé est la patience : le maître mot en est Munyal.

Même couvertes de bijoux et de cadeaux, elles s'ennuient en attendant « leur tour » avec leur époux, passent le temps à ourdir des cabales envers leurs coépouses, tremblent à la perspective du remariage de leur maître, d'être évincée de leur pouvoir de séduction au profit d'une femme plus jeune, plus jolie, vierge à la peau plus claire … et dans ce combat hypocrite, tous les coups bas sont permis.

C'est donc ainsi que vivent les femmes en terre d'Islam : mariages précoces – dès la puberté afin que la mariée soit toujours vierge - convenus entre les familles, totale emprise de l'époux qui a quasiment droit de vie et de mort sur sa femme, avec bien entendu celui de la battre (mais cela existe aussi ailleurs ...), incandescence des entorses au code de l'honneur familial, la responsabilité de la fautive retombant sur toute une lignée en cas de manquement, répudiation facilitée privant l'épouse renvoyée à sa famille de toute ressource et de la garde de ses enfants, avec la honte comme accessoire.

C'est un roman qui sonne vrai. Je songe naturellement à l'immense pas en arrière subi depuis un an par les femmes afghanes … et des timides efforts d'élargissement engagés par certains pays du Moyen-Orient. Je n'oublie pas non plus que cette emprise de la religion, de l'honneur familial et de la puissance patriarcale sur les filles a aussi longtemps régné sur notre civilisation occidentale, sans avoir cessé totalement aujourd'hui.

Je ne peux que me souvenir aussi que ma propre grand-mère maternelle fut contrainte par sa famille d'épouser sans amour son beau-frère devenu veuf, à seule fin d'élever sa fille ... alors qu'elle était fiancée à un autre.

Ce dont je me réjouis, c'est d'apprendre que les livres militants de Djaïli Amadou Amal (née en 1975) ont reçu un accueil enthousiaste dans le monde entier et figurent au programme des établissements scolaires du Cameroun.

Lien : http://www.bigmammy.fr/archi..

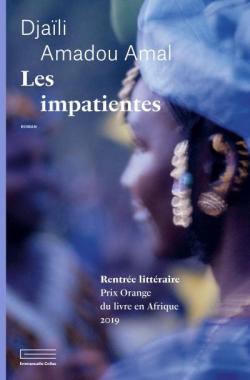

"Les impatientes", court roman de Djaïli Amadou Amal, est une tragédie en trois actes.

Trois actes dont chacun nous est conté par une narratrice différente. Trois femmes peules camerounaises qui vivent le mariage forcé, les violences conjugales, la polygamie et cherchent à s'en affranchir.

La force de ce texte réside pour moi dans sa capacité à nous projeter au sein de cette culture archaïque. Je suis à l'intérieur de la concession. Je partage ces traditions ancestrales inacceptables. Cette tragédie est à la fois vivante (j'entends les cris du mariage, je sens les parfums, je caresse les peaux douces), très belle (j'imagine les pagnes, les bijoux, les tatouages au hénné) mais aussi et surtout terrifiante (je subis mépris, injures, coups). Contraste saisissant entre la fête familiale et la terreur des jeunes mariées dont la vie s'effondre. Colère, émotion et tristesse ne me lâcheront plus.

Je suis au côté de Ramla, jeune femme de 17 ans cultivée et amoureuse, face à la toute puissance de son père et de son oncle qui décident de sa vie en lui donnant, pour asseoir leur prestige et leurs affaires, un mari de 50 ans.

Je suis au côté d'Hindou mariée de force à son cousin et qui subit seul sans aucun soutien la violence inouïe de cet homme.

Je suis au côté de Safira première épouse jalouse et prête à tout pour évincer la nouvelle jeune épouse Ramla.

Ces trois femmes me disent leur difficile solitude, leur détresse, leur combat éprouvant et si souvent vain. Les nombreux dialogues portent ces traditions et témoignent de l'incompréhension entre générations. Nos trois héroïnes malmenées cherchent à s'affranchir, à s'affirmer mais se heurtent douloureusement au clan familial soudé et figé dans ses coutumes. Comme ces héroïnes mon coeur se brise et se révolte devant ces mères distantes, sans tendresse, souffrant mais soumises, incapables de révolte et récitant comme un mantra "munyal" (patience)

Ces traditions sont odieuses, révoltantes. Merci à Djaïli Amadou Amal pour la force de ce texte.

Merci aux lycéens qui ont récompensé "les impatientes" du Goncourt des lycéens 2020, ils ouvrent une porte à l'espoir.

Un conte terrifiant, une tragédie, un roman documentaire

à lire et à faire lire.

Trois actes dont chacun nous est conté par une narratrice différente. Trois femmes peules camerounaises qui vivent le mariage forcé, les violences conjugales, la polygamie et cherchent à s'en affranchir.

La force de ce texte réside pour moi dans sa capacité à nous projeter au sein de cette culture archaïque. Je suis à l'intérieur de la concession. Je partage ces traditions ancestrales inacceptables. Cette tragédie est à la fois vivante (j'entends les cris du mariage, je sens les parfums, je caresse les peaux douces), très belle (j'imagine les pagnes, les bijoux, les tatouages au hénné) mais aussi et surtout terrifiante (je subis mépris, injures, coups). Contraste saisissant entre la fête familiale et la terreur des jeunes mariées dont la vie s'effondre. Colère, émotion et tristesse ne me lâcheront plus.

Je suis au côté de Ramla, jeune femme de 17 ans cultivée et amoureuse, face à la toute puissance de son père et de son oncle qui décident de sa vie en lui donnant, pour asseoir leur prestige et leurs affaires, un mari de 50 ans.

Je suis au côté d'Hindou mariée de force à son cousin et qui subit seul sans aucun soutien la violence inouïe de cet homme.

Je suis au côté de Safira première épouse jalouse et prête à tout pour évincer la nouvelle jeune épouse Ramla.

Ces trois femmes me disent leur difficile solitude, leur détresse, leur combat éprouvant et si souvent vain. Les nombreux dialogues portent ces traditions et témoignent de l'incompréhension entre générations. Nos trois héroïnes malmenées cherchent à s'affranchir, à s'affirmer mais se heurtent douloureusement au clan familial soudé et figé dans ses coutumes. Comme ces héroïnes mon coeur se brise et se révolte devant ces mères distantes, sans tendresse, souffrant mais soumises, incapables de révolte et récitant comme un mantra "munyal" (patience)

Ces traditions sont odieuses, révoltantes. Merci à Djaïli Amadou Amal pour la force de ce texte.

Merci aux lycéens qui ont récompensé "les impatientes" du Goncourt des lycéens 2020, ils ouvrent une porte à l'espoir.

Un conte terrifiant, une tragédie, un roman documentaire

à lire et à faire lire.

Au Cameroun, trois femmes racontent, à tour de rôle, leur expérience du mariage forcé.

Femmes objets et endoctrinées depuis l'enfance, on les exhortes à être patientes. Patientes face à la violence, patientes face au viol, patientes face à la douleur....

Un livre important, à lire et à faire lire pour dénoncer ces pratiques d'un autre temps.

Femmes objets et endoctrinées depuis l'enfance, on les exhortes à être patientes. Patientes face à la violence, patientes face au viol, patientes face à la douleur....

Un livre important, à lire et à faire lire pour dénoncer ces pratiques d'un autre temps.

@Les Impatientes est un roman à fort caractère autobiographique, qui vaut sans doute plus par son caractère de témoignage que par son coté littéraire. Il n'en est que plus poignant, servi par une écriture agréable.

Je n'ai pas envie d'ajouter de commentaire à ce récit de mariages forcés et de polygamie subie, dans la frange Nord du Cameroun, à majorité musulmane. Trois voix féminines, trois voix de victimes s'y succèdent.

Disons juste que c'est un livre à lire.

Je n'ai pas envie d'ajouter de commentaire à ce récit de mariages forcés et de polygamie subie, dans la frange Nord du Cameroun, à majorité musulmane. Trois voix féminines, trois voix de victimes s'y succèdent.

Disons juste que c'est un livre à lire.

Au travers de ces 3 récits, on comprend un peu mieux les mécanismes de l'enfermement qui sont à l'oeuvre. Il est impossible pour une jeune fille, aussi courageuse ou éduquée soit-elle, d'échapper au carcan familial et à la pression de la société. Toute la famille participe à son avilissement et à sa soumission totale au mari. Il n'y a pas non plus d'espoir du côté des femmes, pas même de sa propre mère dont l'honneur et la réputation dépendent du « bon comportement » de sa progéniture. Qu'est-ce qu'il leur reste, la patience. Un mot tellement répété qu'on finit pas le détester une fois le livre refermé.

Touchant certes ces aspects de la réalité mais il faut relativiser (j'ai fait un séjour à Maroua avant que ce ne soit interdit). Les peuls sont un peu particulier ils vivent dans tout le Sahel, ils conduisent leurs troupeaux en n'abattant pas de bête, même en cas de misère; les femmes vendent le lait des zébus au bord des routes.

Il y a beaucoup de mariages arrangés qui se passent bien (sauf si l'un des époux est amoureux ailleurs) Les co-épouses s'entraident souvent.

J'ai le souvenir d'une nouvelle d'une camerounaise primé par la fondation de Lille qui développait le point de vue de l'époux à qui son avis n'est pas demandé non plus.

Ici, il y a une alerte; chez Léonora Miano, il y a une incitation à sortir de la victimisation.

Il y a beaucoup de mariages arrangés qui se passent bien (sauf si l'un des époux est amoureux ailleurs) Les co-épouses s'entraident souvent.

J'ai le souvenir d'une nouvelle d'une camerounaise primé par la fondation de Lille qui développait le point de vue de l'époux à qui son avis n'est pas demandé non plus.

Ici, il y a une alerte; chez Léonora Miano, il y a une incitation à sortir de la victimisation.

« Patience ». Voilà ce que l'on a dit à la femme lorsque l'on a décidé pour elle.

À la femme que l'on enjoint à l'acceptation. Au respect de la tradition, des choix dans l'intérêt des autres. À la femme à laquelle on fait renoncer à ses souhaits propres, à exister. À la femme à qui l'on demande d'attendre - mais quoi ?

Que les projets disparaissent ? Que les viols cessent, que les coups se fassent plus doux ? Que la vie tourne et devienne, peut-être, moins insupportable ?

L'auteure n'épargne rien de ce qui se passe derrière les hauts murs des communautés. Des gynécées dans lesquelles les filles pleurent et que les mères ne savent pas consoler.

Un roman choral qui donne à voir de l'intérieur le ressenti de femmes bafouées, dont l'individualité n'existe pas. Qui implorent et tentent, à leur manière, de ne pas se laisser faire.

Oui, la plume est simple. Elle ne se démarque pas, décrit le quotidien, sans intrigue ou construction particulières. Mais à défaut de sophistication littérature, elle a ce je-ne-sais-quoi de percutant. Et surtout, surtout, elle prend aux tripes derrière son apparente banalité.

Un texte que j'ai dévoré la boule au ventre, de peine, de colère. Et avec une admiration renouvelée pour les impatientes du monde entier.

À la femme que l'on enjoint à l'acceptation. Au respect de la tradition, des choix dans l'intérêt des autres. À la femme à laquelle on fait renoncer à ses souhaits propres, à exister. À la femme à qui l'on demande d'attendre - mais quoi ?

Que les projets disparaissent ? Que les viols cessent, que les coups se fassent plus doux ? Que la vie tourne et devienne, peut-être, moins insupportable ?

L'auteure n'épargne rien de ce qui se passe derrière les hauts murs des communautés. Des gynécées dans lesquelles les filles pleurent et que les mères ne savent pas consoler.

Un roman choral qui donne à voir de l'intérieur le ressenti de femmes bafouées, dont l'individualité n'existe pas. Qui implorent et tentent, à leur manière, de ne pas se laisser faire.

Oui, la plume est simple. Elle ne se démarque pas, décrit le quotidien, sans intrigue ou construction particulières. Mais à défaut de sophistication littérature, elle a ce je-ne-sais-quoi de percutant. Et surtout, surtout, elle prend aux tripes derrière son apparente banalité.

Un texte que j'ai dévoré la boule au ventre, de peine, de colère. Et avec une admiration renouvelée pour les impatientes du monde entier.

Ramla, Hindou, Safira conduisent le lecteur au Sahel, au sein du peuple Peul du Cameroun. Ce serait pourtant une erreur de penser que le récit va nous enfermer dans une réalité toute africaine, bien loin de ce que la condition féminine peut connaître ailleurs. Certes, les femmes mises en scène dans le récit subissent un contexte social particulièrement lourd comme cette vie au sein de la concession familiale, celle du mari, gynécée en vase clos avec femmes et enfants que la polygamie multiplie. le quotidien déroule un ordre immuable avec ses hiérarchies spécifiques : l'autorité de la première épouse, le passage dans la couche du mari, égrené dans un calendrier rituel, la rupture pour les jeunes épousées avec leur propre famille, la volonté du mari comme une loi sociale absolue. le modèle occidental des familles nucléaires paraît bien éloigné, si différent. Pourtant, derrière les mariages forcés, arrangés dans d'obscures stratégies familiales, la puissance masculine transcende les frontières et les espaces, pour mettre à jour des mécanismes hélas universels dont les femmes sont victimes, polygamie ou pas. le récit parvient en effet à décortiquer les ressorts de la violence faite aux femmes, celle qui se niche derrière l'alcool et la drogue, celle qui accompagne la conviction d'avoir raison, celle qui définit le désir sexuel à sens unique dans la domination. Les femmes, traitées comme sujet et objet subissent le seul droit qui leur est reconnu, celui de se taire et d'encaisser tous les coups avec patience. Cette patience « Munyal » sensée être une maxime du Coran à l'encontre des femmes, est bien au-delà, une résignation séculaire, tacite et inconsciente pour toutes celles qui subissent la violence comme une norme inévitable. A l'échelle de l'histoire de l'humanité, le couvercle de cette chaudière sans fond, commence tout juste à se soulever. La force du récit repose aussi sur la diversité des situations de ces trois femmes, toutes victimes à des titres divers de la violence du mari, dans la complicité souvent active de la famille. Safira, épousée de force depuis 20 ans et première du rang, va vivre l'arrivée de la nouvelle jeune épouse dans une jalousie éperdue. L'aliénation au pouvoir du mari est ainsi totale, renvoyant à d'autres schémas de dépendance, on n'est pas loin de ce que le consentement implique de subornation.

Un témoignage fort dans une écriture limpide.

Un témoignage fort dans une écriture limpide.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Autres livres de Djaïli Amadou Amal (4)

Voir plus

Quiz

Voir plus

Les impatientes

Patience est le mantra de ce livre mais comment cela se dit-il ?

Kamo

Pulaaku

Munyal

Daada

7 questions

0 lecteurs ont répondu

Thème : Les Impatientes de

Djaïli Amadou AmalCréer un quiz sur ce livre0 lecteurs ont répondu