Il développe ici, et pour la première fois dans son œuvre, un thème qui sera poursuivi, bien sûr, dans « Rosa », mais également dans « L’éveil de la glèbe » qui lui vaudra le Prix Nobel de littérature en 1920 : la confrontation entre l’éthique d’une culture rurale traditionnelle et le monde de la ville, sous-tendu par l'argent...

« Benoni », c’est Benoni Hartvigsen, devenu le riche B. Hartwich, un parvenu au grand coeur. On suit ses pérégrinations ainsi que celles de Mack, le fier seigneur, incapable de dominer ses pensées salaces et ses appétits libidineux… Au milieu de ce beau monde, la douce et bonne Rosa taraudée par ses angoisses d'amour. Car bien entendu, « Benoni » laisse une grande place à l’amour façon Knut Hamsun , c’est à dire dans ce qu’il comporte de mélancolie sur fond d’échecs et de départs ratés…

On retrouve ici quelques thèmes chers à l’auteur - et déjà présents dans « Faim », son premier roman - comme le mépris de l’argent… même quand on en a peu, l’amour impossible, etc.

Mais attendons « Rosa », la suite de « Benoni »…

Encore une histoire d’amour impossible, me direz-vous… Eh bien oui ! Et qui se terminera mal… Encore oui ! Rien que de bien classique… Toujours oui.

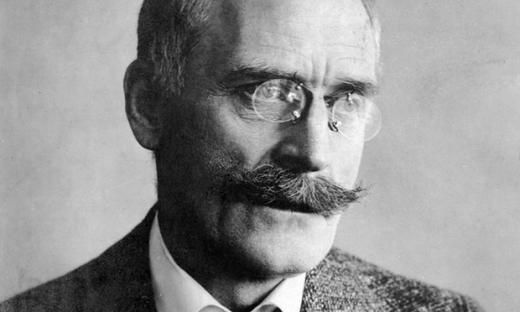

Sauf que là l’auteur est Knut Hamsun, Prix Nobel de littérature 1920, auteur de « La faim », son premier roman, à mes yeux, un chef d’œuvre…

On se laisse porter, tant qu’à la fin on constate : c’est déjà fini… dommage...

Bien sûr, on pourra arguer que le thème est classique. Certes il l’est, mais le style de Knut Hamsun, lui, ne l’est pas, qui fut un temps assimilé au naturalisme… de la dentelle.

Ce travail que la vie même de l’auteur permet de penser très largement autobiographique décrit l’errance de son narrateur dans les rues de Kristiania - en fait Oslo - avant qu'il n'embarque sur un bateau et ne quitte la Norvège pour l’Amérique.

On découvre un personnage, vivant de petits articles dans les journaux, jusqu’à ce que les commandes viennent à manquer.

Il découvrira alors, sans le sou et sans toit, l’âpreté des rues pluvieuses de Kristiana, les nuits humiliantes passées dehors et celles non moins humiliantes mais néanmoins réparatrices au poste de Police… Mais plus qu’à toute autre déchéance, il fera l’expérience de la faim qui le conduira à sucer un morceau de bois ou un os quémandé chez le boucher…

La faim qui le mène à la destruction physique et à la folie…

On peu cependant se poser la question : n’y a-t-il pas plus ou moins consentement de sa part à cette situation qu’à plusieurs reprises il peut briser, tout au moins temporairement : comme une autodestruction ?... On peut le croire quand on le voit donner cinq Couronnes à un mendiant, qu’on vient de lui rendre par erreur, au prétexte de l’honnêteté à retrouver…où de sa dignité elle aussi à retrouver quand il jette ses dix dernières Couronnes au visage de sa logeuse qui vient de l’expulser…

Selon l’expression consacrée en pareil cas : un livre dont on ne sort pas indemne et que, pour ma part, j’élève au même niveau que les meilleurs Zweig.

Par ses galères, ses aspirations à l'écriture, sa confiance en son talent, et parfois ses doutes, le personnage de La Faim peut rappeler le personnage d'écrivain de John Fante, dans quelques un de ces livres. (certes plus contemporains).

Ce roman émouvant nous livre une réflexion sur le temps qui passe et bien évidemment sur l'amour !! Je garde une impression positive de ce livre et, je l'avoue, la fin m'a particulièrement marquée (la lettre de Victoria est sincère et révèle tout ce qu'elle ressent depuis le début...)

Pour conclure, BRAVO pour ce livre que j'ai adoré et dévoré, un gros coup de coeur ;)

A lire !

Il n'y a pas véritablement d'intrigue , mis à part le fait que l'auteur vieillissant se retrouve amoureux de sa patronne qui ne le regarde même pas et qu'il est repoussé par toutes les petites servantes qui le trouvent trop vieux et trop ridicule à leur goût . On peut qualifier ce roman de mineur et le trouver relativement sans grand intérêt mis à part un style profondément dépouillé qui en rend la lecture très aisée . Une sorte de pélerin russe sans spiritualité , mais avec un côté tragique et profondément humain . Il faudrait que je lise encore deux ou trois autres bouquins d'Hamsun pour me faire un idée plus précise sur cet auteur . En tous cas , ppour celui-ci , une méditation sur la vieillesse et la solitude .

Lien : http://www.etpourquoidonc.fr/

Lien : http://aucafelitterairedecel..

Une galerie de portraits, des tranches de vie et des mystères qu'on n'éclaircit guère. Une écriture ciselée, un sentiment d'étrangeté qui résonne au fond de soi sur le rapport aux sentiments comme ils se construisent, en dépit, contre, à contre-temps, de celles et ceux à qui ils sont destinés.

Des mystères qui font le mystère d'un livre qui fait trace.

Une galerie de portraits, des tranches de vie et des mystères qu'on n'éclaircit guère. Une écriture ciselée, un sentiment d'étrangeté qui résonne au fond de soi sur le rapport aux sentiments comme ils se construisent, en dépit, contre, à contre-temps, de celles et ceux à qui ils sont destinés.

Des mystères qui font le mystère d'un livre qui fait trace.

Lien : http://djbeltounes.wordpress..

Trois niveaux de lecture.

Knut Hamsun avait un peu plus de 30 ans lorsque parut, en 1890, son premier roman publié, Faim. C’est approximativement l’âge que l’on peut supposer à son narrateur. Celui-ci qui vit à Kristiania (Oslo) en exerçant différents petits métiers, comme l’avait fait l’auteur, consacre l’essentiel de son temps à écrire des articles et des essais qu’il espère vendre à un journal pour quelques couronnes. Puis un jour, malgré toutes ses démarches, le travail vient à manquer : "Tous ces refus, ces demi-promesses, ces « non » purs et simples, ces espoirs entretenus puis déçus, ces nouvelles tentatives qui, chaque fois, n’aboutissaient à rien avaient eu raison de mon courage "(p. 2). Commence alors une longue déchéance matérielle et morale dont le roman nous relate, à la 1ère personne, l’inéluctable processus : "Comme j’avais descendu uniment, régulièrement, tout le temps ! Pour finir, je me trouvais étrangement dépourvu de tout, il ne me restait pas même un peigne ou un livre à lire quand tout devenait trop triste" (p. 3). Ayant dû renoncer même à la chambre sordide où il trouvait refuge pour écrire, ce ne seront plus que d’interminables déambulations dans les rues pluvieuses et glaciales de Kristiania, des sommeils sporadiques sur les bancs des jardins publics, l’humiliation des nuits passées au poste de police, de vaines et honteuses tentatives de mendicité comme lorsqu’il se résout à demander une petite pièce à l’employé d’une mercerie : "Je me retirai, malade de faim et brûlant de honte. Je m’étais transformé en chien pour avoir le plus minable des os et je ne l’avais pas eu !" (p. 84).

C’est peu dire qu’il connaît la misère car il fait aussi l’expérience de la vraie faim, celle qui le pousse, après avoir mis au clou tout ce qu’il possède – son gilet, son unique couverture que lui avait prêtée un ami –, à mâchonner des copeaux de bois ramassés dans la rue, des cailloux, une poche arrachée à son manteau, à ronger, malgré les vomissements que cela provoque, un os pour les chiens quémandé chez le boucher.

Ce premier niveau de lecture suffirait déjà à faire de ce livre un poignant roman social, témoignage d’un réalisme cru, aux limites parfois du supportable, dont l’écho demeure encore malheureusement trop actuel. Mais on soupçonne très vite chez ce personnage une sorte de fascination pour l’abîme où il sombre, comme un vertige pour sa propre déchéance. Car il s’agit aussi, à un second niveau, de la minutieuse relation d’un processus psychologique d’autodestruction. Chaque fois en effet qu’une occasion se présente pour lui de sortir enfin la tête hors de l’eau, d’enrayer l’inexorable déterminisme social qui l’enfonce, il s’arrange, avec une exaltation presque masochiste ou au nom de quelque mystique de la pureté, pour ne pas la saisir, y renoncer fièrement.

Un épicier lui rend-il par mégarde la monnaie qu’il devait à une cliente, il s’empresse de faire l’aumône de ces cinq couronnes, qui lui auraient pourtant permis de subsister plusieurs jours, à une pauvre vieille marchande de gâteaux à la sauvette : "Quel goût merveilleux cela avait d’être redevenu un homme honnête ! Mes poches vides ne pesaient plus, ce m’était une jouissance que de me retrouver sans un sou" (p. 114). Ulayali, une jeune femme avec qui il a connu une brève aventure - à laquelle d’ailleurs il a volontairement mis fin - lui fait-elle parvenir un billet de 10 couronnes qu’il le jette dédaigneusement au visage de sa logeuse qui vient de l’expulser : "Alors je remis le billet dans l’enveloppe, fis soigneusement une boule du tout, rebroussai chemin et allai jusqu’à la logeuse qui me guettait encore depuis le portail, et lui jetait le billet à la figure. (…) Voilà ce qu’on pouvait appeler se conduire dignement" (pp. 172-173).

Un tel type de comportement, qui devient répétitif chez le narrateur, n’a évidemment rien de rationnel dans la condition de dénuement extrême où il se débat ; tout se passe comme s’il se cherchait toujours de bonnes raisons de ne pas s’en sortir. Force est bien de voir là une forme de fascination pour l’échec et une certaine complaisance dans sa propre souffrance. Un échec dont il se tient de surcroît pour responsable et n’aura de cesse de s’auto-punir comme lorsqu’il s’enfuit, honteux d’avoir osé mendier une couronne auprès de l’employé du journal où il pensait placer un article : "Je me mis à courir pour me punir, parcourant au galop une rue après l’autre, m’excitant à progresser par des exclamations bien senties, m’interpellant en silence et furieux envers moi-même lorsque je voulais m’arrêter" (p. 74). Et quand il s’autorise, épuisé, un répit au pied d’un escalier, c’est encore pour s’auto-flageller : "Pour me tourmenter comme il faut, je me relevai et me forçai à rester debout, et je me moquais de moi-même, je me délectais de ma propre prostration. Enfin, au bout de quelques minutes, je me donnai, d’un signe de tête, la permission de m’asseoir. Même alors, je choisis l’endroit le plus inconfortable de l’escalier" (idem). Une souffrance qu’il va jusqu’à s’infliger à lui-même et qui, dans certaines crises de rage, dues peut-être aux affres de la faim, confinerait presque à de l‘automutilation : "Je recommençai à me martyriser, à me cogner volontairement le front contre les réverbères, à m’enfoncer profondément les ongles dans le dos de la main, à me mordre la langue, dans ma démence, lorsqu’elle ne parlait pas distinctement, et je riais furieusement chaque fois que cela faisait très mal" (p. 81).

Auto-destruction, auto-punition, auto-mutilation, ironie amère à l’égard de soi-même, on voit combien le fonctionnement de ce personnage relève d’une conscience réflexive – c’est-à-dire bien sûr d’une conscience malheureuse – et ce second niveau de lecture, psychologique et non plus seulement social, doit beaucoup sans doute à l’admiration qu’Hamsun portait alors à Dostoïevski. C’est ce qui confère à ce texte sa portée universelle car si nous, lecteurs, ne sommes pas tous SDF, nous sommes tous plus ou moins concernés par cette exploration des souterrains de nos enfers personnels. Là réside la force exceptionnelle de ce livre : à nous aussi cela fait mal.

Par ailleurs, si le narrateur met autant de complaisance à entretenir son état de déréliction et sa faim, ce n’est pas seulement parce qu’il frôle le cas pathologique. La faim, on le comprend peu à peu, prend surtout ici valeur de métaphore. Ce que confirme le titre lui-même : « Faim » et non pas « La faim » comme cela figurait sur les traductions antérieures. Il ne s’agit pas seulement de la faim de nourriture, faim du corps, faim contingente, une faim qu’il serait malgré tout possible d’apaiser. L’absence de l’article suggère bien que l’on passe à un autre registre, à une faim supérieure, absolue, pour ainsi dire métaphysique.

A ce troisième niveau de lecture, il y aurait deux façons d’interpréter cette métaphore. Lorsqu’on connaît la difficulté qu’avait Knut Hamsun dans la gestation de ses livres, les affres que lui imposait l’écriture, il est tentant de voir dans la faim la condition physiologique qu’il s’impose, une sorte d’ascèse, pour accéder à cet état second, douloureux et extra-lucide, qui non seulement accompagne mais de surcroît favorise le processus de création. On comprend mieux alors la complaisance de son personnage pour une situation à laquelle d’autres s’efforceraient d’échapper : écrire, oui, cela implique une souffrance ; mais une souffrance nécessaire dont aucun véritable écrivain n’accepterait de se passer. Ce n’est donc pas pour rien que Knut Hamsun fait de son héros ce graphomane invétéré, trimballant partout avec lui les feuillets qu’il griffonne dans les conditions les plus inconfortables – dans sa chambre glaciale, sur un banc public, sous la pluie. C’est que son dénuement et sa faim ne constituent qu’une métaphore de la passion de l’écriture.

Métaphore à double-fond, pourrait-on dire ; puisque cette faim évoque aussi une soif, soif de connaissance et surtout soif de sens. Soif ou faim – c’est-à-dire frustration – de ne pouvoir donner sens à la vie, à la « misère de l’homme sans Dieu », pour reprendre des termes pascaliens. D’où cet unique sursaut blasphématoire contre la divinité, qui prend des accents de révolte à la Maldoror : "Je te le dis, à dater de cet instant, je renoncerai à toutes tes œuvres et à tout ton être, je maudirai ma pensée si elle pense encore à toi, et m’arracherai les lèvres si elles recommencent à prononcer ton nom" (p. 126).

Donner un sens à notre misérable condition humaine, n’est-ce pas précisément cela, écrire ?

Elle est la fille du « châtelain » et lui, le fils du meunier.

Il s’agit là d’un amour impossible, tant le poids de la société norvégienne de la fin du 19ème siècle est fort, plus fort que les sentiments.

Prix Nobel de littérature en 1920, Knut Hamsun, ignoré en France, mérite la reconnaissance.

Il exalte l’âme romantique, les amants impossibles, l’amour irrésolu.

Victoria est un roman ensorcelant qui s’empare de vous pour mieux respirer en vous.

Et même si on imagine mal une telle situation de nos jours, il raconte un amour incandescent, pur qui fait encore rêver.

Lien : http://livrespourvous.center..

L’œuvre de Knut Hamsun tourne sans cesse autour de cette dualité : la société des hommes est corruptrice et cruelle aux âmes pures, la nature est le refuge de ces mêmes âmes, consolatrice et sans faux-semblant. La nature est présente dans « Victoria », comme élément de décor, et n’a pas cette place centrale qu’elle occupe dans d’autres romans, comme « Pan » par exemple. Hamsun axe son histoire sur cet autre thème récurrent dans son œuvre : l’amour, ce fruit de la nature souvent contrarié par la volonté des hommes.

“Quelqu’un demande ce qu’est l’amour. On répond : « L’amour, c’est un vent qui murmure dans les rosiers avant de tomber. Mais il peut être aussi un sceau inviolable jusqu’à la mort. Dieu a créé plusieurs types d’amour, ceux qui durent et ceux qui s’évanouissent. » ”. Johannes aime Victoria. Ils se connaissent depuis l’enfance. Il est fils de meunier, elle est fille d’un châtelain désargenté. Johannes part vivre en ville, où il publie des poèmes qui lui apportent une petite célébrité grâce à laquelle il espère gagner le cœur de Victoria. Un jour, il rencontre Victoria de passage pour quelques jours en ville. Il apprend alorsque la jeune fille est fiancée à Otto, riche jeune homme, mais que c’est lui, Johannes, qu’elle aime. Elle le pousse cependant dans les bras de Camilla, une jeune fille de bonne famille qu’il a sauvée de la noyade quelques années auparavant, et amoureuse de son sauveur.

On est plus proche avec Hamsun de la tragédie antique que de la bluette sentimentale. Le chassé-croisé amoureux mènera tout droit au drame. Victoria confesse son amour à Johannes mais, poussée par son devoir envers sa famille, le repousse. D’espoir en rebuffades, Johannes navigue constamment entre exaltation, révolte et résignation. Camilla incarne quant à elle le côté solaire de l’amour, jeune fille portée par ses envies, innocente et insouciante, légère et versatile. L’amour chez Knut Hamsun est loin d’être un chemin pavé de roses.

Ce qui frappe chez Hamsun est ce style d’une grande pureté, presque élégiaque, tout en retenue comme le sont les personnages alors que s’agitent en eux des sentiments violents et exacerbés. Derrière les attitudes froides et compassées dictées par une société puritaine et socialement figée se dissimulent souvent des désirs contrariés. Les personnages d’Hamsun sont fragiles, au bord de la rupture, désabusés, d’une sensibilité maladive et, pour ne rien arranger, ravagés par l’orgueil. Cette faille existentielle les conduit inexorablement à la révolte, plutôt sous la forme du repli sur soi que de la confrontation avec autrui. Une grande tension sourd entre les lignes, mais également beaucoup d’émotion, à l’image des dernières pages bouleversantes de « Victoria ».

Cela donne l'impression que l'on va lire une histoire heureuse, une histoire d'amour entre deux jeunes gens, Victoria et Johannes, que tout aurait dû séparer. Dès le début du roman, on ne peut douter qu'il s'aime et ce depuis leur plus tendre enfance. Ils sont séparés par leurs familles (plutôt sa famille à elle), leur milieu ... Alors quand Johannes parti à la ville pour étudier se fait un nom en tant que poète, il croit qu'il va enfin pouvoir séduire le coeur de sa belle mais ce n'est pas le cas. Elle est promise à un autre qui rétablira financièrement la situation de la famille de Victoria. Johannes aura beau sauver seule une jeune fille de la noyade devant les yeux de Victoria, elle ne cillera pas. Après moult péripéties, dont le suicide de son père et la mort du fiancé, Victoria avoue son amour à Johannes mais celui-ci qui l'avait attendu jusqu'à présent vient de se fiancer le matin même avec la fille qu'il a sauvé de la noyade. La fin qui voit la mort de Victoria est jjuste bouleversante, vous ne pouvez retenir une larme, voire plusieurs.

Si vous êtes accros aux histoires d'amour qui se finissent bien, ne lisez pas ce livre. L'écriture de Knut Hamsun est évocatrice et poétique. Vous sentez au fur et à mesure que le livre avance qu'il va se passer quelque chose d'horrible. Knut Hamsun fait alors des petits intermèdes qui donne un tout autre souffle au livre, juste pour se reposer de l'histoire.

J'ai trois livres de Knut Hamsun dans ma Pile À Lire. Pourquoi je ne les ai pas lu avant, je ne sais pas mais ce sera rapidement réparé !

Lien : http://cecile.ch-baudry.com/..

Et pourtant il n'y a rien de niais chez Hamsun, déjà parce que l'amour, chez lui, est à cent lieues des suavités fadasses de l'amour chaste entre deux ingénus rougissant. Quand ça se passe bien, chez lui, la passion amoureuse, c'est l'enfant de Bohème comme dans le couple de vieux amoureux de Et la vie continue : "Une folie effrontée, une folie de premier ordre, tous les deux, mais non sans éclat, non sans amour ni rêverie. Une confiance sauvage, une bonté à la bohémienne l'un pour l'autre, qui ne craignait rien et qui, en d'autres circonstances, aurait été appelée de jolis noms. Ils auraient pu garder leurs distances l'un envers l'autre et être restés, avec avantage, chacun de son côté, mais c'est ce qu'ils ne faisaient pas, leur passion était authentique comme un premier amour. Mais elle était risquée et pleine de tribulations."

Quand ça se passe mal, c'est "Victoria", donc. Entre deux êtres jeunes, mais plus dégourdis que les héroïnes toujours à demi-pâmées des romantiques français. On s'embrasse, on se donne rendez-vous, on se cingle, on s'avoue tout, on se moque, on pleure... Ce n'est pas la pudeur qui paralyse les amoureux, c'est l'orgueil, qui ne les mène pas jusqu'aux fureurs heathcliffiennes mais qui pousse au silence. L'amour est pour Hamsun la sève du monde, mais sa brûlure aussi, et ses roses sont plus proches de celle de Hafez que de Goethe... L'amour n'est ni moral, ni immoral, il est comme la pulsion vitale du monde à laquelle croyait tant Hamsun, et entre les chapitres où Victoria et Johannes se retrouvent et se perdent au fil des années est intercalée la question cruciale pour l'écrivain, qu'il adresse directement au lecteur, et lui donnant sa réponse, dans une forme de magnifique poème en prose : "L'amour fut la première parole de Dieu et la première pensée qui traversa son esprit. Lorsqu'il commanda "Que la lumière soit !", l'amour fut. Toute sa création fut réussie, et il ne voulut rien y changer. Et l'amour, qui avait été à l'origine du monde, en fut aussi le maître. Mais ses chemins sont parsemés de fleurs et de sang. De fleurs et de sang..."

C'est évidemment le fait que la langue de Hamsun est superbe, surtout dans ses descriptions du monde, de la nature, son grand thème, qui donne aux paysages plus de présence et de profondeurs qu'aux protagonistes humains, finalement assez convenus et rapidement esquissés. Mais cela n'est pas vrai pour tous les personnages. Ce sont, curieusement, les héros, jeunes et vieux, du drame qui sont le plus hâtivement brossés, sans même souvent, de réelle description physique. Mais la plume de Hamsun fait se poser parfois le regard de Johannes sur des figures anonymes, misérables, croisées au hasard des rues, qui sont comme autant de reflets de ses propres malheurs ou bonheurs, d'états d'âme aussi rapides à changer qu'un ciel d'automne ou de printemps :

"Peu après, il aperçut un groupe d'enfants qui jouaient près d'une porte. Assis tranquillement dans un coin, un garçon de dix ans les observait ; ses yeux bleus étaient ceux d'un vieillard. Il avait les joues creuses, le menton carré et portait une casquette de toile, ou plus exactement la doublure d'une casquette pour cacher sa perruque. Une maladie du cuir chevelu avait à jamais marqué son crâne. Qui sait si son âme n'était pas déjà brisée, fanée elle aussi."

Une averse et un sommeil plus tard :

"Chassés par la pluie, les autres enfants étaient peut-être rentrés dans la cour pour y poursuivre leurs jeux de quille ou de marelle. Et le vieillard de dix ans défiguré les regardait, sans rien dire. Qui sait, peut-être avait-il dans sa chambre au fond de la cour une joie secrète, une poupée, un pantin ou une toupie. Peut-être n'avait-il pas tout perdu dans la vie, peut-être l'espoir n'était-il pas encore mort dans son esprit fané."

D'autres histoires entrelacent l'amour de Johannes et Victoria, tirées des propres livres de Johannes : ce couple âgé et infirme, et toujours amoureux fou, ce mari trompé, cette mère en deuil, ces sœurs rivales... Là encore ce sont de petites scénettes, comme des poèmes en prose, ou des contes courts, qui sont autant de clefs pour comprendre le sens du roman, un peu comme Saadi dans "La Roseraie", ou 'Attar dans "La Conférence des oiseaux", toujours sur le même ton doux-amer, presque attendri, serein, qui donnent aussi une des clefs du roman :

"Quelqu'un demande ce qu'est l'amour. On répond : "L'amour c'est un vent qui murmure dans les rosiers avant de tomber. Mais il peut être aussi un sceau inviolable jusqu'à la mort. Dieu a créé plusieurs types d'amour : ceux qui durent et ceux qui s'évanouissent."

Mais l'ultime clef est donné par le vieux précepteur qui, résigné, voit soudain dans une union tardive et prosaïque ce qui est un des principes de Hamsun : toujours, la vie continue.

"Naturellement, on ne peut pas avoir celle que l'on aime. Mais si par hasard, ou par justice ou l'obtient, elle meurt aussitôt après. Il y a toujours un hic. Et l'homme est obligé de chercher un autre amour, aussi bon que possible, sans en mourir pour autant ; je vous dis que la nature a bien fait les choses. Vous n'avez qu'à me regarder."

L'histoire se clôt avec l'élégance discrète d'une lettre écrite en agonie, comme un au revoir. Et c'est tout. Comme les nouvelles d'Adalbert Stifter, ni l'extrême simplicité de l'intrigue, ni la presque invraisemblance des situations et des héros ne peuvent expliquer pourquoi ces histoires ont du charme. La seule explication que j'y vois, c'est que les deux ont en commun une plume magnifique et que oui, Hamsun est un terrible écrivain.

Au fil de nombreuses pages, récurrentes, sont les conséquences du manque de nourriture pour cet homme qui peine à trouver sa place, entre une inspiration aléatoire et des besoins physiques réguliers. Les descriptions sur les conséquences physiologiques et neurologiques de la faim sont impressionnantes, de vérité et de cruauté. Se nourrir de copeaux de bois reste un moment désarmant.

Ce qui fonde plus intensément et plus profondément l’attachement que suscite ce roman est la recherche de l’inspiration durable, celle de la voie d’une expression apaisée.

C’est aussi le parcours dans la misère, d’un homme décalé, que d’aucuns qualifieraient de fou et qui voudrait juste être, avec les autres, parmi eux. Avec et contre eux, voilà comment se caractérise le comportement social du héros. Prêt à « donner sa chemise » à plus pauvre que lui alors qu’il souffre de la faim, le héros est aussi capable des sorties les plus étonnantes, parfois agressives à l’encontre de tel ou tel qui croise son chemin…

« Dans le fjord je me redressai un moment, moite de fièvre et d’épuisement, je regardai du côté de la terre et dis adieu pour cette fois à la ville, ce Christiana où brillaient avec tant d’éclat les fenêtres de toutes ces demeures, tous ces foyers. »

Tous ceux qui ont croisé le chemin du héros sont ici, dans cette phrase conclusive. Ainsi ce roman va bien au-delà du cas clinique de Gide. Il est l’expression sombre d’un monde dur où l’originalité est un vilain défaut et qui fait vibrer en nous cette part de folie, parfois morbide, que l’on dissimule.

L’argent qu’il reçoit alors lui permet de se nourrir et de se loger, mais cela ne dure jamais bien longtemps et l’errance et la disette forment à nouveau son quotidien. Alors la faim le dévore, ainsi que les troubles physiques et intellectuels qu’elle provoque. Cette faim qui l’affaiblit petit à petit, mais qui ne semble jamais porter atteinte à sa fierté et à son honnêteté, qui demeurent intactes malgré toutes les diversités. Une fierté teintée d’orgueil, qui le pousse parfois à refuser l’aumône qui pourrait le sauver. Une honnêteté qui l’oblige à donner le peu d’argent dont il dispose, parce que cet argent lui semble mal acquis.

(...)

Lien : http://tassedethe.unblog.fr

Malheureusement pour lui, son calme ne dure pas et sa paix est rompue par une femme : Edvarda. Glahn est tout de suite séduit par la jeune femme et tente à tout prix de la conquérir. Il quitte plus souvent la forêt, participe à des pique-nique, des bals pour se rapprocher d'Edvarda. Celle-ci semble charmée par le lieutenant et son côté sauvage, elle l'encourage jusqu'à ce que ce dernier soit éperdu d'amour. “S'il m'était donné de l'avoir pour femme je la servirais plus inlassablement qu'aucun autre ne pourrait le faire, et même si elle se montrait indigne de moi, si elle imaginait d'exiger de moi l'impossible, je ferais tout ce que je pourrais et même plus que je ne pourrais et je me réjouirais de ce qu'elle fût mienne.”

Hélas Glahn est tombé dans le piège d'Edvarda qui réduit les hommes à un amour servile pour mieux les rejeter par la suite. Elle ne cesse de souffler le chaud et le froid sur le lieutenant qui finit par ouvrir les yeux sur son aimée. Edvarda se laisse courtiser par deux autres hommes, elle est capricieuse, infantile et changeante. Glahn tente de l'oublier dans les bras d'Eva, une femme simple et amoureuse. Mais l'ombre d'Edvarda continue de planer au-dessus de lui jusqu'au drame.

Knut Hamsun a écrit “Pan” à Paris en 1894 en réaction à l'écrivain à la mode Guy de Maupassant. “Pan” est la réponse du Norvégien au “Notre coeur” du Français. Hamsun trouve le roman de Maupassant superficiel, bâclé et considère donc qu'il faut le réécrire avec plus de gravité.

“Pan” est un concentré de passions humaines, un concentré de douleur et de drame. Glahn se perd dans son amour total, puis dans son désespoir. Toute sa personne est réduite à néant par la girouette Edvarda. J'admire la finesse de Knut Hamsun dans le traitement psychologique de ses personnages qui sont tous d'une grande complexité.

Le roman de Hamsun est aussi une ode au Nordland, à la nature. La vie de Glahn est au début paisible, heureuse car encadrée par la nature. Les descriptions de la forêt sont élégiaques et on souhaiterait que le lieutenant Glahn n'en soit jamais sorti. “A cette heure, un éclat féérique revêtait les champs et la forêt, le soleil s'était couché et teignait l'horizon d'une lumière rouge, onctueuse, qui s'étalait comme de l'huile. Le ciel était de toutes parts ouvert et pur, je regardais fixement dans cette mer de clarté, et c'était comme si je me trouvais face à face avec le fond du monde et comme si mon coeur s'y sentait chez lui et battait à l'unisson.”

Lien : http://plaisirsacultiver.unb..

Normandie : 1870

"Pendant plusieurs jours de suite des lambeaux d’armée en déroute avaient traversé la ville. Ce n’était point de la troupe, mais des hordes débandées. Les hommes avaient la barbe longue et sale, des uniformes en guenilles, et ils avançaient d’une allure molle, sans drapeau, sans régiment. […] Les Prussiens allaient entrer dans Rouen, disait-on." [...] Il y avait cependant quelque chose dans l'air, quelque chose de subtil et d'inconnu, une atmosphère étrangère intolérable, comme une odeur répandue, l'odeur de l'invasion. Elle emplissait les demeures et les places publiques, changeait le goût des aliments, donnait l'impression d'être en voyage, très loin, chez des tribus barbares et dangereuses." La débandade de l'armée française, l'occupation prussienne en Normandie, le cortège des horreurs de la guerre de 1870 servent de motif à de nombreux contes et nouvelles de Maupassant où sa férocité s'exerce avec maestria dans la plus connue et réussie de toutes dont le titre est le sobriquet de l'héroïne principale : "Boule de Suif". Mais quel est l'état-civil de Boule de suif dans le récit ? 👩🦰👩🦰👩🦰

46 lecteurs ont répondu