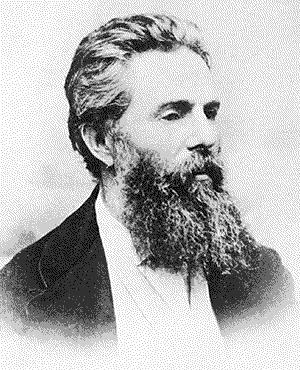

Critiques de Herman Melville (524)

Le livre s'appelle Le Bonheur dans l'Echec, mais en réalité, la nouvelle et la plus longue et la plus fascinante est Cocorico.

Ces nouvelles ont été écrites plusieurs années après l'échec de Moby Dick (!) et l'ont sûrement été pour alimenter la marmite de l'écrivain qui, semble-t-il, aurait eu beaucoup de soucis d'argent.

Le narrateur se promène, un matin, dans la campagne environnante. Ses réflexions sur le monde qui l'entoure le montre pessimiste, râleur, anxieux. Comme son auteur, il a des difficultés financières qui l'ennuient plus que tout au monde, et visiblement, il n'a aucune envie de s'en occuper.

En marchant, il entend, soudain, le chant d'un coq, un chant majestueux, puissant, qui contient en lui la vie et la mort en un seul cri. Fasciné, le narrateur part à sa recherche tout en plongeant dans une sorte de délire mystique lié à ce coq qu'il veut à tout prix posséder.

J'ai malheureusement trouvé la deuxième nouvelle relativement insignifiante... trois hommes partent tester une invention qui devrait révolutionner le monde. Ici encore, le récit est empreint de folie, un thème visiblement récurrent chez Herman Melville, dont les personnages semblent ne jamais vouloir lâcher le morceau.

Ces nouvelles ont été écrites plusieurs années après l'échec de Moby Dick (!) et l'ont sûrement été pour alimenter la marmite de l'écrivain qui, semble-t-il, aurait eu beaucoup de soucis d'argent.

Le narrateur se promène, un matin, dans la campagne environnante. Ses réflexions sur le monde qui l'entoure le montre pessimiste, râleur, anxieux. Comme son auteur, il a des difficultés financières qui l'ennuient plus que tout au monde, et visiblement, il n'a aucune envie de s'en occuper.

En marchant, il entend, soudain, le chant d'un coq, un chant majestueux, puissant, qui contient en lui la vie et la mort en un seul cri. Fasciné, le narrateur part à sa recherche tout en plongeant dans une sorte de délire mystique lié à ce coq qu'il veut à tout prix posséder.

J'ai malheureusement trouvé la deuxième nouvelle relativement insignifiante... trois hommes partent tester une invention qui devrait révolutionner le monde. Ici encore, le récit est empreint de folie, un thème visiblement récurrent chez Herman Melville, dont les personnages semblent ne jamais vouloir lâcher le morceau.

Bartleby est un chef d'oeuvre de littérature effrayante peint sans aucune couleur sanguine, un livre à suspens tissé d'élégance, une balade en angoisse, en compagnie d'un guide qui sait rendre aux scènes les plus désespérantes la beauté d'une tournure parfaite, aux instants les plus saisissants des accents drôles ou tendres, aux errements de l'esprit et aux troubles de l'âme des parfums d'harmonie d'une telle grâce stylistique qu'on si complait. Je ne sais pas si cette oeuvre a une portée philosophique, un message à déclamer sur la force de l'anti pouvoir. Je ne sais pas si elle est la métaphore de la vaine tentative de toute lutte contre l'aliénation au travail que l'économie financiarisée de Wall Street va diffuser jusque dans les bureaux de ses propres suppôts. Je ne sais pas si c'est le constat tragique et amer qu'après Dieu, l'homme aussi est voué à la mort s'il ne résiste pas ; et même quand il croit exister dans le monde qu'il a lui-même enfanté, lui qui ne peut plus conjuguer aimer qu'en disant « I prefer not to ».

Je sais seulement que c'est un grand moment de lecture, teinté d'un sombre mystère que j'ai envie de garder tel quel, parce qu'il n'en est pas moins beau, au contraire.

Je sais seulement que c'est un grand moment de lecture, teinté d'un sombre mystère que j'ai envie de garder tel quel, parce qu'il n'en est pas moins beau, au contraire.

Publié en 1888, trois ans avant sa mort, et après douze années de silence, John Marr et autres marins est l'avant-dernier recueil de Herman Melville, publié à l’époque à vingt-cinq exemplaires chez un tout petit éditeur. Si le public français peut sembler surpris de voir le célèbre auteur de Moby Dick s'adonner à la poésie, c'est essentiellement pour la seule raison que cette partie importante - essentielle - de son oeuvre n'a jamais été mise en avant dans notre pays. En effet, sur une période d'une douzaine d'années, et jusqu'à son ultime chef d'oeuvre Billy Budd, marin,- qui ne sera retrouvé qu'après sa mort en 1891 et édité une trentaine d'années plus tard, seulement !-, Melville n'écrira plus que de la poésie, parmi laquelle, donc, ce magnifique John Marr.

Inédit jusqu'à ce jour dans notre langue et dans son intégralité, ce recueil mélange deux récits où prose et poésie se répondent, quelques très longs poèmes (parmi les plus longs qu'il ait écrits), et un ensemble de courts poèmes dont il avait le secret.

Tous tournent, comme le suggère le titre, autour de la mer et constituent, en quelque sorte, le chaînon manquant entre Moby Dick et Billy Budd. Ils se nourrissent de la propre expérience de Melville et font remonter des souvenirs personnels dans des textes aux accents vibrants d'humanité et de déréliction.

Car c'est cette fraternité humaine, dont il porte la nostalgie, qu'exalte Melville tout au long de ces textes aux consonances souvent étonnantes pour nous aujourd'hui, mais faisant montre d'une puissance d'évocation inébranlable et sûre, où l'on entend ces hommes s'exprimant parfois dans un américain rude, salin, sans concession - celui des matelots et officiers, celui des marins de la marine de guerre étasunienne de la guerre de sécession, celui des pêcheurs au large, enfin -, où l'on comprend la dureté de la vie face à la nature océane, où l'on sait que le combat est sans merci et peut s'achever par l'impitoyable mort, la perte du navire, corps et bien, la destruction pure et simple et pour ainsi dire, sans reste ni témoin.

Bien entendu, par opposition l'humanité dans ce qu'elle peut avoir de plus noble, de plus fier, mais aussi de plus inconséquent et de plus orgueilleux, il y a la nature inhumaine de la mer, l'implacable Léviathan, l'immensité monstrueuse de l'élément liquide. Mais, à l'instar de cet iceberg destructeur du texte du même nom, cette nature est sans haine, sans pathos, sans volonté véritable d'accomplir ce qu'elle provoque. C'est là toute son ambiguïté et, partant, toute sa beauté, la trace de la fascination qu'elle provoque, mais en risque majeur de mort et de souffrances.

Là se trouve sans nul doute la redoutable et inégalable force de l'oeuvre d'Herman Melville, son incroyable profondeur aussi qui ne le partage en rien avec celle des abysses qu'il connaissait tant et si bien, et que l'on retrouve avec un plaisir vrai dans ce petit recueil indispensable des petites éditions rennaises "La Part Commune", dans une excellente traduction de M. Thierry Gillyboeuf.

Inédit jusqu'à ce jour dans notre langue et dans son intégralité, ce recueil mélange deux récits où prose et poésie se répondent, quelques très longs poèmes (parmi les plus longs qu'il ait écrits), et un ensemble de courts poèmes dont il avait le secret.

Tous tournent, comme le suggère le titre, autour de la mer et constituent, en quelque sorte, le chaînon manquant entre Moby Dick et Billy Budd. Ils se nourrissent de la propre expérience de Melville et font remonter des souvenirs personnels dans des textes aux accents vibrants d'humanité et de déréliction.

Car c'est cette fraternité humaine, dont il porte la nostalgie, qu'exalte Melville tout au long de ces textes aux consonances souvent étonnantes pour nous aujourd'hui, mais faisant montre d'une puissance d'évocation inébranlable et sûre, où l'on entend ces hommes s'exprimant parfois dans un américain rude, salin, sans concession - celui des matelots et officiers, celui des marins de la marine de guerre étasunienne de la guerre de sécession, celui des pêcheurs au large, enfin -, où l'on comprend la dureté de la vie face à la nature océane, où l'on sait que le combat est sans merci et peut s'achever par l'impitoyable mort, la perte du navire, corps et bien, la destruction pure et simple et pour ainsi dire, sans reste ni témoin.

Bien entendu, par opposition l'humanité dans ce qu'elle peut avoir de plus noble, de plus fier, mais aussi de plus inconséquent et de plus orgueilleux, il y a la nature inhumaine de la mer, l'implacable Léviathan, l'immensité monstrueuse de l'élément liquide. Mais, à l'instar de cet iceberg destructeur du texte du même nom, cette nature est sans haine, sans pathos, sans volonté véritable d'accomplir ce qu'elle provoque. C'est là toute son ambiguïté et, partant, toute sa beauté, la trace de la fascination qu'elle provoque, mais en risque majeur de mort et de souffrances.

Là se trouve sans nul doute la redoutable et inégalable force de l'oeuvre d'Herman Melville, son incroyable profondeur aussi qui ne le partage en rien avec celle des abysses qu'il connaissait tant et si bien, et que l'on retrouve avec un plaisir vrai dans ce petit recueil indispensable des petites éditions rennaises "La Part Commune", dans une excellente traduction de M. Thierry Gillyboeuf.

J'ai lu ce livre alors que je devais avoir 12 ou 13 ans, c'était visiblement trop tôt pour en saisir toute la richesse.

J'ai donc le souvenir d'un très bon livre d'aventure avec quelques longueurs et des descriptions très très détaillées.

Je vais programmer une relecture dans ces prochains mois.

C'est étrange mais j'ai encore des souvenirs très clairs du film de J. HUSTON que j'ai vu à la même époque, qui lui aussi est génial et qui m'a marqué à tout jamais.

J'ai donc le souvenir d'un très bon livre d'aventure avec quelques longueurs et des descriptions très très détaillées.

Je vais programmer une relecture dans ces prochains mois.

C'est étrange mais j'ai encore des souvenirs très clairs du film de J. HUSTON que j'ai vu à la même époque, qui lui aussi est génial et qui m'a marqué à tout jamais.

En édition de poche, le roman de Melville fait près de 700 pages. Mais vous n'y recontrerez Moby Dick, en chair en en os, qu'à la 660ème page à peu près - pour un peu, c'était la 666ème ... Il faut dire que, à l'origine, le roman s'appelait : "La Baleine."

Moby Dick est une vieille et prodigieuse baleine blanche appartenant à l'espèce des cachalots. Elle est responsable de pas mal de naufrages de baleiniers battant toutes sortes de pavillons et, pis que tout, c'est elle qui a fait perdre l'une de ses jambes au capitaine Achab. Depuis lors, Achab n'a qu'un rêve : se venger de Moby Dick.

Dans ce but, à près de soixante ans et tout juste marié à une femme beaucoup plus jeune que lui, il accepte le commandement du Pequod, un navire-baleinier appartenant à ses vieux amis Peleg et Bildad.

C'est à bord du Pequod que Melville nous invite à grimper dès que son narrateur, Ishmael, un transfusge de la marine marchande curieux d'en apprendre plus sur la pêcherie baleinière, est parvenu à s'y faire engager en compagnie de Queequeg, un natif des Iles soupçonné de cannibalisme rituel mais à part cela, fort sympathique et qui, pour sa part, exerce la noble et dure profession de harponneur.

Si l'on excepte les vingt premiers chapitres de l'ouvrage - qui en compte 135 - l'intégralité de l'action se déroule sur le Pequod et sur la mer. Et quand j'écris "action", je suis vraiment très généreuse car, plus qu'un roman d'aventures, "Moby Dick" est surtout un manuel complet sur la pêche à la baleine au XIXème siècle et sur les baleines.

"Moby Dick" est, avant la lettre, un hymne écologique, vibrant et passionné à la Baleine, les différentes espèces qui la représentent, les mille et une qualités qui sont les siennes, les comportements logiques ou bizarres qui sont les siens, etc ... C'est une espèce de Bible en la matière et, de l'ouvrage originel, elle a hélas ! aussi les épuisantes longueurs et le style un peu trop redondant.

En matière de dialogues par exemple, Melville est un très mauvais artisan. Ou plutôt, il fait parler ses personnages de façon ampoulée et excessive, parsemant leur texte d'invocations terribles à Dieu, aux cieux, et à toute cette sorte de choses, comme diraient nos amis anglais. Si cela passait sans doute très bien dans l'Amérique du XIXème siècle, de nos jours, c'est absolument aussi indigeste qu'un grand bol d'huile de baleine. En outre, l'écrivain a jugé utile d'insérer dans son roman des espèces de scènes, d'ailleurs rédigées au présent, et qui tiennent plus de la saynette théâtrale que d'autre chose.

Pour user d'un tel procédé, il faut être un maître ès naturel, à l'exemple d'une Sophie de Ségur (eh ! oui) ou, bien plus tard, d'un James Joyce. Or, Melville et le naturel sont visiblement fâchés.

En revanche, les descriptions de la passion de l'auteur pour la Baleine, celles aussi qu'il donne des océans et de la vie que l'on mène à bord d'un navire recèlent des images et des comparaisons d'une beauté et d'une poésie exceptionnelles.

Tel quel, ce pavé, bien que fascinant, apparaît comme curieusement inégal. Les vingt premiers chapitres, par exemple, sont pleins d'humour mais à compter de l'instant où le Pequod prend la mer, plus rien - ou alors quelques pointes de gaieté forcée et presque grossière. On y voit entre autres Melville développer une saine vision de la religion et de ses méfaits éventuels.

Mais cette vision se trouble et sombre complètement, dès qu'il se met en tête d'expliquer le "cas" Achab. L'écrivain retombe dans un manichéisme outrancier, dans cet orgueil qui tue Achab bien plus sûrement que Moby Dick. Habité par l'idée de revanche, le capitaine, dont la personnalité est pourtant certaine, devient la marionnette d'un esprit supérieur dont on ne parvient pas à dire de quelle nature il procède. Ambiguïté qui se décline dans deux personnages, le vagabond Elie et le Parsi Fédallah qui semble avoir été placés là pour souligner l'hésitation de Melville : le premier voit partout le glaive d'une espèce de Jéhovah ; le second, plus subtil, laisse à penser que, derrière les dieux, il y a le Destin.

Si Melville avait consacré plus de temps et de pages à l'analyse de ses personnages, sans doute nous aurait-il éclairés sur ses volontés exactes. Mais on se demande parfois si les personnages et l'intrigue elle-même ne sont pas là tout simplement pour permettre à l'auteur de justifier tout ce qu'il nous apprend sur les baleines.

Certains, qui ont vu le film en tous points remarquable que John Huston retira de l'ouvrage, s'entêtent à désigner le capitaine Achab comme une espèce d'anarchiste américain qui se retient à peine de hurler dans le dos de Moby Dick, alors identifiée soit à Dieu, soit aux religions, un tonitruant : "Ni Dieu, ni maître !" Mais si l'on peut croire que tel était bien le souci du cinéaste, chez l'écrivain, rien n'est moins sûr. Idem, à mon avis, pour cette théorie qui veut voir dans la quête du Pequod celle de l'Humanité embarquée sur le navire de l'existence ...

La seule chose dont je demeure persuadée, après avoir lu "Moby Dick" de A à Z, c'est que Melville aurait pu, là encore s'il avait sauté le pas, comme Walt Whitman, se faire le chantre de l'homosexualité.

A part cela, "Moby Dick" m'aura apporté des descriptions marines absolument fabuleuses et toute une foule de renseignements sur les baleines, "petites" et grandes. Je le tiendrai désormais pour une oeuvre inaccomplie et maladroite, non dépourvue de charme (à condition qu'on s'intéresse à la mer, sinon, c'est cuit ) et dotée de proportions aussi formidables et aussi intriguantes que celles de la baleine.

Finalement, la clef de l'ouvrage pourrait se résumer à l'idée que nous assène Melville lorsqu'il entreprend ses chapitres sur le squelette de la baleine : il y a une différence inconcevable entre ce que l'on voit de la baleine vivante et ce que donne sa carcasse récupérée sur une plage et soigneusement recomposée, côte par côte.

De même, il y a une différence pharamineuse entre ce que l'on croit savoir de "Moby Dick" d'Herman Melville sans l'avoir lu et ce que l'on apprend en s'y immergeant.

Moby Dick est une vieille et prodigieuse baleine blanche appartenant à l'espèce des cachalots. Elle est responsable de pas mal de naufrages de baleiniers battant toutes sortes de pavillons et, pis que tout, c'est elle qui a fait perdre l'une de ses jambes au capitaine Achab. Depuis lors, Achab n'a qu'un rêve : se venger de Moby Dick.

Dans ce but, à près de soixante ans et tout juste marié à une femme beaucoup plus jeune que lui, il accepte le commandement du Pequod, un navire-baleinier appartenant à ses vieux amis Peleg et Bildad.

C'est à bord du Pequod que Melville nous invite à grimper dès que son narrateur, Ishmael, un transfusge de la marine marchande curieux d'en apprendre plus sur la pêcherie baleinière, est parvenu à s'y faire engager en compagnie de Queequeg, un natif des Iles soupçonné de cannibalisme rituel mais à part cela, fort sympathique et qui, pour sa part, exerce la noble et dure profession de harponneur.

Si l'on excepte les vingt premiers chapitres de l'ouvrage - qui en compte 135 - l'intégralité de l'action se déroule sur le Pequod et sur la mer. Et quand j'écris "action", je suis vraiment très généreuse car, plus qu'un roman d'aventures, "Moby Dick" est surtout un manuel complet sur la pêche à la baleine au XIXème siècle et sur les baleines.

"Moby Dick" est, avant la lettre, un hymne écologique, vibrant et passionné à la Baleine, les différentes espèces qui la représentent, les mille et une qualités qui sont les siennes, les comportements logiques ou bizarres qui sont les siens, etc ... C'est une espèce de Bible en la matière et, de l'ouvrage originel, elle a hélas ! aussi les épuisantes longueurs et le style un peu trop redondant.

En matière de dialogues par exemple, Melville est un très mauvais artisan. Ou plutôt, il fait parler ses personnages de façon ampoulée et excessive, parsemant leur texte d'invocations terribles à Dieu, aux cieux, et à toute cette sorte de choses, comme diraient nos amis anglais. Si cela passait sans doute très bien dans l'Amérique du XIXème siècle, de nos jours, c'est absolument aussi indigeste qu'un grand bol d'huile de baleine. En outre, l'écrivain a jugé utile d'insérer dans son roman des espèces de scènes, d'ailleurs rédigées au présent, et qui tiennent plus de la saynette théâtrale que d'autre chose.

Pour user d'un tel procédé, il faut être un maître ès naturel, à l'exemple d'une Sophie de Ségur (eh ! oui) ou, bien plus tard, d'un James Joyce. Or, Melville et le naturel sont visiblement fâchés.

En revanche, les descriptions de la passion de l'auteur pour la Baleine, celles aussi qu'il donne des océans et de la vie que l'on mène à bord d'un navire recèlent des images et des comparaisons d'une beauté et d'une poésie exceptionnelles.

Tel quel, ce pavé, bien que fascinant, apparaît comme curieusement inégal. Les vingt premiers chapitres, par exemple, sont pleins d'humour mais à compter de l'instant où le Pequod prend la mer, plus rien - ou alors quelques pointes de gaieté forcée et presque grossière. On y voit entre autres Melville développer une saine vision de la religion et de ses méfaits éventuels.

Mais cette vision se trouble et sombre complètement, dès qu'il se met en tête d'expliquer le "cas" Achab. L'écrivain retombe dans un manichéisme outrancier, dans cet orgueil qui tue Achab bien plus sûrement que Moby Dick. Habité par l'idée de revanche, le capitaine, dont la personnalité est pourtant certaine, devient la marionnette d'un esprit supérieur dont on ne parvient pas à dire de quelle nature il procède. Ambiguïté qui se décline dans deux personnages, le vagabond Elie et le Parsi Fédallah qui semble avoir été placés là pour souligner l'hésitation de Melville : le premier voit partout le glaive d'une espèce de Jéhovah ; le second, plus subtil, laisse à penser que, derrière les dieux, il y a le Destin.

Si Melville avait consacré plus de temps et de pages à l'analyse de ses personnages, sans doute nous aurait-il éclairés sur ses volontés exactes. Mais on se demande parfois si les personnages et l'intrigue elle-même ne sont pas là tout simplement pour permettre à l'auteur de justifier tout ce qu'il nous apprend sur les baleines.

Certains, qui ont vu le film en tous points remarquable que John Huston retira de l'ouvrage, s'entêtent à désigner le capitaine Achab comme une espèce d'anarchiste américain qui se retient à peine de hurler dans le dos de Moby Dick, alors identifiée soit à Dieu, soit aux religions, un tonitruant : "Ni Dieu, ni maître !" Mais si l'on peut croire que tel était bien le souci du cinéaste, chez l'écrivain, rien n'est moins sûr. Idem, à mon avis, pour cette théorie qui veut voir dans la quête du Pequod celle de l'Humanité embarquée sur le navire de l'existence ...

La seule chose dont je demeure persuadée, après avoir lu "Moby Dick" de A à Z, c'est que Melville aurait pu, là encore s'il avait sauté le pas, comme Walt Whitman, se faire le chantre de l'homosexualité.

A part cela, "Moby Dick" m'aura apporté des descriptions marines absolument fabuleuses et toute une foule de renseignements sur les baleines, "petites" et grandes. Je le tiendrai désormais pour une oeuvre inaccomplie et maladroite, non dépourvue de charme (à condition qu'on s'intéresse à la mer, sinon, c'est cuit ) et dotée de proportions aussi formidables et aussi intriguantes que celles de la baleine.

Finalement, la clef de l'ouvrage pourrait se résumer à l'idée que nous assène Melville lorsqu'il entreprend ses chapitres sur le squelette de la baleine : il y a une différence inconcevable entre ce que l'on voit de la baleine vivante et ce que donne sa carcasse récupérée sur une plage et soigneusement recomposée, côte par côte.

De même, il y a une différence pharamineuse entre ce que l'on croit savoir de "Moby Dick" d'Herman Melville sans l'avoir lu et ce que l'on apprend en s'y immergeant.

Cette nouvelle est une comédie douce amère décrivant l'arrivée d'un scribe dans les bureaux d'une étude juridique de Wall Street. J'ai souvent ri et la fin m'a interpellé. Je me suis demandé si Bartleby n'incarnait pas le reflet de notre humanité et si, de par son attitude, il ne la mettait pas à l'épreuve ? La fin prouverait que la rentabilité dans le travail n'est pas compatible avec cette humanité charitable.

Étrange formule que ce « I would prefer not to », tout à fait correcte grammaticalement mais très formelle, voire hiératique. Il n'y a pas d'équivalent en français. La traduction littérale (et donc syntaxiquement fautive) « je préférerais ne pas » me semble être la pire solution… à l'exception de toutes les autres, car elle a au moins le mérite de faire ressortir chez le personnage un côté guindé, socialement dysfonctionnel, et pour tout dire robotique. D'ailleurs, même si je n'ai jamais été convaincu par la définition qu'Henri Bergson donne du rire*, je trouve qu'elle peut difficilement mieux s'appliquer qu'au début de ce texte, où les caractères sont littéralement réglés comme des horloges. Les copistes au service du narrateur ressemblent à des robots grotesques. Et pourtant, ils font pâle figure en comparaison de ce scribe si pâle qui apparaît dans leur sillage, comme un point d'orgue paradoxal à cette galerie de portraits initiale. Car le grotesque de Bartleby s'exprime par ce qui, au sens architectural, en est l'opposé : la simplicité et le dénuement. Et pourtant, poussés à bout, ceux-ci s'avèrent encore plus extravagants que les traits caricaturaux des autres scribes. A travers Bartleby, n'est-ce pas le grotesque du décor déshumanisé de Wall Street qui ressort ?

En effet, la forme de Bartleby se replie sur son humanité, mimant la façon dont les immeubles de Wall Street engloutissent leurs salariés, en masquant jusqu'au ciel.

Bartleby, c'est le fantôme dans la machine. Si bien que l'on pourrait dire qu'un spectre hante Wall Street : le spectre de Bartleby. Et ce fantôme (le mot est utilisé à plusieurs reprises dans le texte, j'y reviendrai…) ne semble finalement plus pouvoir dialoguer qu'avec Hamlet, pour donner sa réponse à la question « to be or not to be ». le lecteur peut être tenté d'imiter Hamlet et d'écouter ce spectre, de chercher à le comprendre, à lui rendre justice. le représenter, voire le représenter. Quitte à occuper Wall Street, ne serait-ce qu'en pensée.

Mais Bartleby a-t-il vraiment quelque chose à nous dire de plus que « I would prefer not to » ? Avec lui, toute parole devient lettre morte. La parole adressée et la parole reçue. de même qu'une lettre au rebut, la compassion du narrateur et du lecteur semblent arriver en vain, ou trop tard. Et même au fond du fond, là où sa pensée se terre (se taire ?), peut-être que Bartleby préférerait ne pas dire ou représenter quoi que ce soit. Deleuze affirme d'ailleurs que Bartleby ne représente rien. Et pourtant, pourtant, le narrateur ne cesse de nous inciter à interpréter Bartleby. Outre « fantôme », il utilise énormément la notion d'émerveillement (« wonder » et toutes ses déclinaisons grammaticales, c'est un vrai festival !) quand il évoque Bartleby. Il lance les jalons d'une lecture surnaturelle, voire mythologique.

Tel Saturne se retournant contre la figure paternelle, on nous décrit ainsi Bartleby désarmant le narrateur et lui ôtant son pouvoir jusqu'à l'exproprier, à l'émasculer (le mot est prononcé) symboliquement. Là, c'est le narrateur qui devient grotesque, outrancier dans ses insistances sur l'effet produit par la formule de Bartleby. On croirait que ce dernier lui jette un sort, comme si sa formule était magique. Rappelons que la fin du texte va jusqu'à introduire l'image insolite du coeur d'une pyramide égyptienne. Justement, en ancienne Égypte, il n'y a pas de magie plus puissante que celle qui s'exprime par les mots. Les lecteurs de Blake et Mortimer sauront de quoi je parle si je leur dis « Par Horus demeure ! ». Bartleby évoque donc le pouvoir que les mots peuvent avoir sur autrui. Mais ce pouvoir réside-t-il vraiment dans la formule de Bartleby… ou dans l'art du narrateur, qui, en plaçant ces mots dans la bouche de Bartleby, réussit remarquablement à détourner l'attention du lecteur, au point qu'il n'a même pas besoin de lui dire comment il s'appelle (le narrateur restera en effet sans nom jusqu'au bout) ? Or toujours dans l'ancienne Égypte, il est très important de connaître le vrai nom de sa victime pour lui jeter un sort : le mot incarne la chose. de ce point de vue, comment Bartleby pourrait-il affecter le narrateur, puisqu'il n'utilise jamais son nom ? Alors qu'à l'inverse, le narrateur peut tout à fait « faire un sort » à Bartleby en recréant à partir de ce nom une image illusoire, un hiéroglyphe indéchiffrable, un signe qui ne renvoie à rien. Et là on rejoint Deleuze. Ce ne serait pas Bartleby tel que le narrateur nous le décrit qui aurait du sens : le sens proviendrait uniquement de cette description manquant de sens.

Je me suis en effet demandé si quelque chose ne clochait pas avec ce narrateur. La prose ample et chaleureuse de Melville nous fait aisément éprouver son caractère sensible et empathique… qui rentre étonnamment en contradiction avec le contexte de Wall Street, archétype du lieu où le lucre et la rentabilité passent avant les sentiments. Ce décalage me paraît trop grotesque (encore) pour que l'on puisse se fier à ce qui nous est dit. Et si Bartleby était déjà mort dès le début, non pas au sens métaphorique qui nous est suggéré à la fin, mais littéralement, hors champ, hors des propos du narrateur, qui chercherait en fait à se dédouaner de cette disparition ? N'oublions pas que le narrateur ne peut se retenir de comparer Bartleby à un fantôme. Quitte à ce que Bartleby représente quelque chose, n'est-il donc pas le spectre du remord, perché jusque dans les rampes d'escalier à répéter ses paroles lancinantes aux allures de « nevermore » ? Je m'appuie ici sur l'analyse en lien ci-dessous, qui relève d'autres passages lourds de sens dans le récit (notamment celui où le narrateur évoque l'affaire Colt-Adams, un meurtre bien réel ayant eu lieu à Wall Street à l'époque de Meville). Les allusions et contradictions du narrateur tendraient à démontrer que celui-ci falsifie la réalité. N'est-ce pas là un travers dans lequel peut tomber tout copiste... ou tout écrivain, sourirait Melville ? Ces possibles implications/imbrications ont de quoi donner le vertige, entre gratte-papiers et gratte-ciels.

https://www.fabula.org/colloques/document4841.php

*sa formule « de la mécanique plaquée sur du vivant » est bien trop limitée, comme l'ont démontré depuis longtemps des spécialistes tel qu'Alain Vaillant en citant par exemple les temps modernes de Chaplin où le rire inverse la définition de Bergson, puisqu'on a là du vivant qui dérègle la mécanique.

En effet, la forme de Bartleby se replie sur son humanité, mimant la façon dont les immeubles de Wall Street engloutissent leurs salariés, en masquant jusqu'au ciel.

Bartleby, c'est le fantôme dans la machine. Si bien que l'on pourrait dire qu'un spectre hante Wall Street : le spectre de Bartleby. Et ce fantôme (le mot est utilisé à plusieurs reprises dans le texte, j'y reviendrai…) ne semble finalement plus pouvoir dialoguer qu'avec Hamlet, pour donner sa réponse à la question « to be or not to be ». le lecteur peut être tenté d'imiter Hamlet et d'écouter ce spectre, de chercher à le comprendre, à lui rendre justice. le représenter, voire le représenter. Quitte à occuper Wall Street, ne serait-ce qu'en pensée.

Mais Bartleby a-t-il vraiment quelque chose à nous dire de plus que « I would prefer not to » ? Avec lui, toute parole devient lettre morte. La parole adressée et la parole reçue. de même qu'une lettre au rebut, la compassion du narrateur et du lecteur semblent arriver en vain, ou trop tard. Et même au fond du fond, là où sa pensée se terre (se taire ?), peut-être que Bartleby préférerait ne pas dire ou représenter quoi que ce soit. Deleuze affirme d'ailleurs que Bartleby ne représente rien. Et pourtant, pourtant, le narrateur ne cesse de nous inciter à interpréter Bartleby. Outre « fantôme », il utilise énormément la notion d'émerveillement (« wonder » et toutes ses déclinaisons grammaticales, c'est un vrai festival !) quand il évoque Bartleby. Il lance les jalons d'une lecture surnaturelle, voire mythologique.

Tel Saturne se retournant contre la figure paternelle, on nous décrit ainsi Bartleby désarmant le narrateur et lui ôtant son pouvoir jusqu'à l'exproprier, à l'émasculer (le mot est prononcé) symboliquement. Là, c'est le narrateur qui devient grotesque, outrancier dans ses insistances sur l'effet produit par la formule de Bartleby. On croirait que ce dernier lui jette un sort, comme si sa formule était magique. Rappelons que la fin du texte va jusqu'à introduire l'image insolite du coeur d'une pyramide égyptienne. Justement, en ancienne Égypte, il n'y a pas de magie plus puissante que celle qui s'exprime par les mots. Les lecteurs de Blake et Mortimer sauront de quoi je parle si je leur dis « Par Horus demeure ! ». Bartleby évoque donc le pouvoir que les mots peuvent avoir sur autrui. Mais ce pouvoir réside-t-il vraiment dans la formule de Bartleby… ou dans l'art du narrateur, qui, en plaçant ces mots dans la bouche de Bartleby, réussit remarquablement à détourner l'attention du lecteur, au point qu'il n'a même pas besoin de lui dire comment il s'appelle (le narrateur restera en effet sans nom jusqu'au bout) ? Or toujours dans l'ancienne Égypte, il est très important de connaître le vrai nom de sa victime pour lui jeter un sort : le mot incarne la chose. de ce point de vue, comment Bartleby pourrait-il affecter le narrateur, puisqu'il n'utilise jamais son nom ? Alors qu'à l'inverse, le narrateur peut tout à fait « faire un sort » à Bartleby en recréant à partir de ce nom une image illusoire, un hiéroglyphe indéchiffrable, un signe qui ne renvoie à rien. Et là on rejoint Deleuze. Ce ne serait pas Bartleby tel que le narrateur nous le décrit qui aurait du sens : le sens proviendrait uniquement de cette description manquant de sens.

Je me suis en effet demandé si quelque chose ne clochait pas avec ce narrateur. La prose ample et chaleureuse de Melville nous fait aisément éprouver son caractère sensible et empathique… qui rentre étonnamment en contradiction avec le contexte de Wall Street, archétype du lieu où le lucre et la rentabilité passent avant les sentiments. Ce décalage me paraît trop grotesque (encore) pour que l'on puisse se fier à ce qui nous est dit. Et si Bartleby était déjà mort dès le début, non pas au sens métaphorique qui nous est suggéré à la fin, mais littéralement, hors champ, hors des propos du narrateur, qui chercherait en fait à se dédouaner de cette disparition ? N'oublions pas que le narrateur ne peut se retenir de comparer Bartleby à un fantôme. Quitte à ce que Bartleby représente quelque chose, n'est-il donc pas le spectre du remord, perché jusque dans les rampes d'escalier à répéter ses paroles lancinantes aux allures de « nevermore » ? Je m'appuie ici sur l'analyse en lien ci-dessous, qui relève d'autres passages lourds de sens dans le récit (notamment celui où le narrateur évoque l'affaire Colt-Adams, un meurtre bien réel ayant eu lieu à Wall Street à l'époque de Meville). Les allusions et contradictions du narrateur tendraient à démontrer que celui-ci falsifie la réalité. N'est-ce pas là un travers dans lequel peut tomber tout copiste... ou tout écrivain, sourirait Melville ? Ces possibles implications/imbrications ont de quoi donner le vertige, entre gratte-papiers et gratte-ciels.

https://www.fabula.org/colloques/document4841.php

*sa formule « de la mécanique plaquée sur du vivant » est bien trop limitée, comme l'ont démontré depuis longtemps des spécialistes tel qu'Alain Vaillant en citant par exemple les temps modernes de Chaplin où le rire inverse la définition de Bergson, puisqu'on a là du vivant qui dérègle la mécanique.

Bartleby , le scribe c’est au départ une nouvelle écrite par Herman Melville à qui on doit le célèbre roman Moby Dick .

l’auteur José -Luis Munuera en fera un roman graphique dont il est l’auteur et le dessinateur .

L’histoire est très , mais vraiment très étrange .

Bartleby est engagé chez un notaire dans le quartier de Wall Street pour recopier des actes notariés .

Les premiers jours il travaille sans relâche , jour et nuit , oui vous avez bien lu , évidemment il va commencer à énerver ses collègues qui voient d’un mauvais œil , ce personnage trop parfait .

Et puis l’impensable arrive , un jour Bartleby prononce des mots étranges : je préférerais ne pas ...., et cette phrase il va la répéter inlassablement à chaque nouvelle tâche qu’on lui demande , sans la moindre émotion , sans donner la moindre explication , les jours passent , se succèdent et la mystérieuse phrase se répète à l’infini .

Personne ne comprend , Bartleby est une énigme qui ne sera jamais résolue .

Les dessins sont très beaux , très épurés pour représenter ce monde qui nous échappe .

l’auteur José -Luis Munuera en fera un roman graphique dont il est l’auteur et le dessinateur .

L’histoire est très , mais vraiment très étrange .

Bartleby est engagé chez un notaire dans le quartier de Wall Street pour recopier des actes notariés .

Les premiers jours il travaille sans relâche , jour et nuit , oui vous avez bien lu , évidemment il va commencer à énerver ses collègues qui voient d’un mauvais œil , ce personnage trop parfait .

Et puis l’impensable arrive , un jour Bartleby prononce des mots étranges : je préférerais ne pas ...., et cette phrase il va la répéter inlassablement à chaque nouvelle tâche qu’on lui demande , sans la moindre émotion , sans donner la moindre explication , les jours passent , se succèdent et la mystérieuse phrase se répète à l’infini .

Personne ne comprend , Bartleby est une énigme qui ne sera jamais résolue .

Les dessins sont très beaux , très épurés pour représenter ce monde qui nous échappe .

Dans cette longue nouvelle d'Herman Melville, classique de la littérature américaine du 19ème siècle, on suit l'étrange vie quotidienne d'un bureau de copistes de pièces juridiques (des scribes), au sein duquel officie le non moins étrange et énigmatique Bratleby.

Une petite histoire étonnante, joliment écrite et traduite.

Une petite histoire étonnante, joliment écrite et traduite.

Moments déconcertants en Absurdie.

Obsédant Bartleby.

Un être en départ de lui-même.

Détachement du travail, des autres, du monde qui l’entoure.

Agaçant? Peut-être…

Pitoyable? Certainement pas…

Représentatif de l’étouffement d’un homme meurtri par sa non-existence dans un monde sans pitié (une tentative d’explication sera avancée en fin de livre).

Celui qui raconte l’observe, le plaint, s’y attache presque mais se débat lui-même entre comprendre ou pas, agir ou non, préserver sa bonne conscience ou non, aider maladroitement.

L’autre s’éteint peu à peu en s’abstenant du tout qui constitue un être.

Foin de ce XIXème et de l’arrivée de la mécanisation, de la production qui engloutit l’homme.

« Je préfère ne pas… » et le verbe se décline et frappe l’esprit : qu’est-ce que je préfèrerais ou pas si moi aussi…?

Le silence jusqu’à l’anéantissement? La servitude? La révolte?

Longue nouvelle déstabilisante.

Obsédant Bartleby.

Un être en départ de lui-même.

Détachement du travail, des autres, du monde qui l’entoure.

Agaçant? Peut-être…

Pitoyable? Certainement pas…

Représentatif de l’étouffement d’un homme meurtri par sa non-existence dans un monde sans pitié (une tentative d’explication sera avancée en fin de livre).

Celui qui raconte l’observe, le plaint, s’y attache presque mais se débat lui-même entre comprendre ou pas, agir ou non, préserver sa bonne conscience ou non, aider maladroitement.

L’autre s’éteint peu à peu en s’abstenant du tout qui constitue un être.

Foin de ce XIXème et de l’arrivée de la mécanisation, de la production qui engloutit l’homme.

« Je préfère ne pas… » et le verbe se décline et frappe l’esprit : qu’est-ce que je préfèrerais ou pas si moi aussi…?

Le silence jusqu’à l’anéantissement? La servitude? La révolte?

Longue nouvelle déstabilisante.

Rien de tel qu'une Véranda ensoleillée pour faire plus ample connaissance avec Herman Melville. Au début de la nouvelle initiale, nous prenons place dans une riante campagne américaine, riche en métaphores filées. La veine héroï-comique de Melville rejaillit avec éloquence, au travers d'une prairie jonchée de comparaisons royales à l'emporte-pièce, comme autant de pâquerettes semées au fil du chemin tracé vers une montagne mystérieuse et attrayante.

Le parcours iconoclaste de cette nouvelle permet d'explorer les réalités qui se cachent sous le verni reluisant des contes de fées. Tout occupé à rêvasser d'Obéron et de Titania, le narrateur dérive vers les ombres « étranges » et dérangeantes qui rôdent dans les paysages d'aspect enchanteur. Quand on vient les regarder d'un peu trop près, on fait du même coup la connaissance des créatures qui s'y dissimulent, humaines, trop humaines.

Ce texte sert de programme et de strapontin à ceux qui suivent, où Melville n'a de cesse de scruter ce qui se cache derrière des façades opaques, parfois trompeuses… Des façades semblables aux murs de Wall Street et au visage de « Bartleby », nouvelle incluse dans le recueil (j'ai déjà parlé de ce texte ailleurs, donc je n'y reviens pas).

Puis vient ensuite le court roman Benito Cereno, qui présente à son tour une efflorescence de signes à décrypter tels des hiéroglyphes : comme Bartleby, ce texte comporte des comparaisons intrigantes avec l'ancienne Égypte.

Et encore plus explicitement que dans Bartleby, le point de vue avec lequel l'histoire est présentée n'est pas fiable. le « généreux capitaine Amasa Delano » met des bâtons dans les roues au lecteur, en interprétant tout de travers alors que la vérité est sous son nez. Melville crée ainsi une tension et un malaise dans un navire où couve quelque chose de théâtral et de macabre. L'ombre d'Edgar Poe plane sur ce récit, car Benito Cereno fait penser à un mélange entre La lettre volée et (surtout) l'une des dernières partie des Aventures d'Arthur Gordon Pym, que je ne nommerai pas précisément, pour ne pas divulgâcher.

La dernière réplique du personnage éponyme semble par ailleurs prophétiser le « the horror » de Joseph Conrad, bien qu'elle soit moins métaphysique car elle désigne ici une figure humaine diabolisée. Enfin, le récit est alourdi par une volonté de tout expliquer inutilement dans l'épilogue, alors que tout est déjà joué et l'essentiel compris. Cela en fait une oeuvre moins convaincante que celles de Poe ou même de Conrad. Mais elle constitue un trait d'union intéressant entre les deux.

On rencontrera aussi des nouvelles plus mineures, mais toujours écrites dans un style archi-reconnaissable, à base de syntaxe complexe et de tropes foisonnants (ce qui sert autant à esbaudir le lecteur qu'à créer un décalage comique avec le sujet). le Marchand de Paratonnerre démontre un grand sens de la satire, rejouant à mots (pas si) couverts la rupture foudroyante entre le catholicisme et le protestantisme suite à la dénonciation des « indulgences ». Et le campanile reprend le thème classique du créateur fou contre lequel se retourne sa création, mélange du Frankenstein de Shelley et de L'homme au sable d'Hoffmann (puisqu'un automate est impliqué). le résultat est hélas assez moralisateur, mais traversé d'une ironie plaisante, aux accents très bibliques : la tour symbolisant l'hubris, ça devrait parler à tout le monde sur... Babelio.

Hormis Benito Cereno, la partie maritime de l'oeuvre de Melville n'est finalement représentée que via la série de petits récits intitulée « Les îles enchantées », donnant une image insolite de l'archipel des Galapágos, où le tragique et le comique continuent de s'entrecroiser étroitement, alors que se rejoue une version burlesque de l'histoire des Etats-Unis, entre royauté évincée et esclavagisme, sans oublier l'industrie naissante, à laquelle sont comparés les volcans locaux. Pour ajouter à cet art du décalage, chaque « esquisse » s'ouvre avec un extrait de The Faerie Queene de Spencer en guise d'épigraphe, et l'ensemble comporte de multiples allusions et références souvent parodiques (Darwin et ses études sur les tortues des Galápagos, un Robinson Crusoe au féminin…), ce qui achève de plonger ces îles dans une identité, et même une temporalité complètement chaotique. Même les chiens peuvent devenir soldats, et le narrateur (Melville ?) se rêve en brahmane juché sur une tortue soutenant la voûte céleste. La dérive à travers ces îles est donc aussi une dérive de sens, le triomphe des tropes melvilliens au sein des tropiques libérés de toute téléologie autre que celle de la fiction ludique.

Le parcours iconoclaste de cette nouvelle permet d'explorer les réalités qui se cachent sous le verni reluisant des contes de fées. Tout occupé à rêvasser d'Obéron et de Titania, le narrateur dérive vers les ombres « étranges » et dérangeantes qui rôdent dans les paysages d'aspect enchanteur. Quand on vient les regarder d'un peu trop près, on fait du même coup la connaissance des créatures qui s'y dissimulent, humaines, trop humaines.

Ce texte sert de programme et de strapontin à ceux qui suivent, où Melville n'a de cesse de scruter ce qui se cache derrière des façades opaques, parfois trompeuses… Des façades semblables aux murs de Wall Street et au visage de « Bartleby », nouvelle incluse dans le recueil (j'ai déjà parlé de ce texte ailleurs, donc je n'y reviens pas).

Puis vient ensuite le court roman Benito Cereno, qui présente à son tour une efflorescence de signes à décrypter tels des hiéroglyphes : comme Bartleby, ce texte comporte des comparaisons intrigantes avec l'ancienne Égypte.

Et encore plus explicitement que dans Bartleby, le point de vue avec lequel l'histoire est présentée n'est pas fiable. le « généreux capitaine Amasa Delano » met des bâtons dans les roues au lecteur, en interprétant tout de travers alors que la vérité est sous son nez. Melville crée ainsi une tension et un malaise dans un navire où couve quelque chose de théâtral et de macabre. L'ombre d'Edgar Poe plane sur ce récit, car Benito Cereno fait penser à un mélange entre La lettre volée et (surtout) l'une des dernières partie des Aventures d'Arthur Gordon Pym, que je ne nommerai pas précisément, pour ne pas divulgâcher.

La dernière réplique du personnage éponyme semble par ailleurs prophétiser le « the horror » de Joseph Conrad, bien qu'elle soit moins métaphysique car elle désigne ici une figure humaine diabolisée. Enfin, le récit est alourdi par une volonté de tout expliquer inutilement dans l'épilogue, alors que tout est déjà joué et l'essentiel compris. Cela en fait une oeuvre moins convaincante que celles de Poe ou même de Conrad. Mais elle constitue un trait d'union intéressant entre les deux.

On rencontrera aussi des nouvelles plus mineures, mais toujours écrites dans un style archi-reconnaissable, à base de syntaxe complexe et de tropes foisonnants (ce qui sert autant à esbaudir le lecteur qu'à créer un décalage comique avec le sujet). le Marchand de Paratonnerre démontre un grand sens de la satire, rejouant à mots (pas si) couverts la rupture foudroyante entre le catholicisme et le protestantisme suite à la dénonciation des « indulgences ». Et le campanile reprend le thème classique du créateur fou contre lequel se retourne sa création, mélange du Frankenstein de Shelley et de L'homme au sable d'Hoffmann (puisqu'un automate est impliqué). le résultat est hélas assez moralisateur, mais traversé d'une ironie plaisante, aux accents très bibliques : la tour symbolisant l'hubris, ça devrait parler à tout le monde sur... Babelio.

Hormis Benito Cereno, la partie maritime de l'oeuvre de Melville n'est finalement représentée que via la série de petits récits intitulée « Les îles enchantées », donnant une image insolite de l'archipel des Galapágos, où le tragique et le comique continuent de s'entrecroiser étroitement, alors que se rejoue une version burlesque de l'histoire des Etats-Unis, entre royauté évincée et esclavagisme, sans oublier l'industrie naissante, à laquelle sont comparés les volcans locaux. Pour ajouter à cet art du décalage, chaque « esquisse » s'ouvre avec un extrait de The Faerie Queene de Spencer en guise d'épigraphe, et l'ensemble comporte de multiples allusions et références souvent parodiques (Darwin et ses études sur les tortues des Galápagos, un Robinson Crusoe au féminin…), ce qui achève de plonger ces îles dans une identité, et même une temporalité complètement chaotique. Même les chiens peuvent devenir soldats, et le narrateur (Melville ?) se rêve en brahmane juché sur une tortue soutenant la voûte céleste. La dérive à travers ces îles est donc aussi une dérive de sens, le triomphe des tropes melvilliens au sein des tropiques libérés de toute téléologie autre que celle de la fiction ludique.

« J’aimerais mieux pas »… Voilà qui n’est pas quelque chose que l’on peut s’attendre à se voir répondre de la part d’un subordonné, d’ordinaire très appliqué, à une demande pourtant banale. Les demandes d’explication reçoivent la même réponse bornée. Si le patron, surpris, laisse couler une première fois, le même scénario se répète les jours suivants, pour des tâches toujours plus nombreuses.

Tout sera bon pour essayer de faire plier Bartleby : les cajoleries, les menaces, l’appel à la raison, les propositions d’aide, l’abandon, la fuite, l’expulsion manu militari, … mais à chaque fois, l’employé regagne tranquillement son poste, et répond à la question suivante : « J’aimerais mieux pas ». On ne sent même pas d’impertinence ou de malveillance chez le scribe. Ses choix, curieusement, semblent mûrement réfléchis. Simplement, il semble le seul à en connaître la logique.

Bartleby provoque un certain malaise, car il refuse les « règles du jeu » habituelles. On peut débattre avec quelqu’un, se disputer, s’énerver, trouver ses arguments ridicules, pathétiques, égoïstes, … Mais que faire contre quelqu’un qui ne cherche pas à s’expliquer, et qui attend patiemment que vous ayez fini de l’importuner avec vos questions avant de retourner à sa routine ? La solution de la force reste possible, mais le patron la refuse toujours, sentant qu’il est absurde de faire violence à qui n’a pas reconnu, même du bout des lèvres, les principes de base sur lesquels repose sa décision.

Je ne me suis pas renseigné sur le livre avant de l’entamer, et je n’ai pas cherché non plus d’explications après. Je préfère rester, pour un petit moment, sur l’étrange impression qui m’a accompagné tout au long de ma lecture. Tout comme Moby Dick, il me semble que ce roman peut se comprendre selon plusieurs grilles d’interprétation, ce qui fait de Melville un auteur intriguant, mais aussi bien attirant…

Tout sera bon pour essayer de faire plier Bartleby : les cajoleries, les menaces, l’appel à la raison, les propositions d’aide, l’abandon, la fuite, l’expulsion manu militari, … mais à chaque fois, l’employé regagne tranquillement son poste, et répond à la question suivante : « J’aimerais mieux pas ». On ne sent même pas d’impertinence ou de malveillance chez le scribe. Ses choix, curieusement, semblent mûrement réfléchis. Simplement, il semble le seul à en connaître la logique.

Bartleby provoque un certain malaise, car il refuse les « règles du jeu » habituelles. On peut débattre avec quelqu’un, se disputer, s’énerver, trouver ses arguments ridicules, pathétiques, égoïstes, … Mais que faire contre quelqu’un qui ne cherche pas à s’expliquer, et qui attend patiemment que vous ayez fini de l’importuner avec vos questions avant de retourner à sa routine ? La solution de la force reste possible, mais le patron la refuse toujours, sentant qu’il est absurde de faire violence à qui n’a pas reconnu, même du bout des lèvres, les principes de base sur lesquels repose sa décision.

Je ne me suis pas renseigné sur le livre avant de l’entamer, et je n’ai pas cherché non plus d’explications après. Je préfère rester, pour un petit moment, sur l’étrange impression qui m’a accompagné tout au long de ma lecture. Tout comme Moby Dick, il me semble que ce roman peut se comprendre selon plusieurs grilles d’interprétation, ce qui fait de Melville un auteur intriguant, mais aussi bien attirant…

Herman Melville, jeune matelot embarqué sur une baleinière la Dolly, las des conditions de vie à son bord − nourriture insuffisante et malsaine, capitaine tyrannique, campagne de pêche très longue, etc. −, profite d’une escale dans la baie de Nuku Hiva, île de l’archipel des marquises, tandis qu’ y débarque l’Amiral Français Du Petit-Thouars, pour s’évader avec Toby, un autre matelot. Ils espéraient rejoindre les cimes escarpées de l’île et attendre quelques jours le départ de la Dolly. Mais leur excursion, dans une nature exubérante, au milieu de mornes et de gouffres humides, devient vite difficile, en sorte qu’il leur faut choisir de façon hasardeuse entre deux vallées, celle des Hapaas ou celle des Taïpis, deux peuples rivaux. Ce sera celle des Taïpis, lesquels passent pour de redoutables cannibales. Mais contrairement à tout ce que les deux hommes pouvaient craindre, l’accueil est chaleureux bien que regorgeant très vite d’inquiétants mystères… Herman Melville sera accompagné de Kory-Kory et de la belle Faïaoahé. En dépit de mœurs qui demeurent pour lui le plus souvent incompréhensibles, il découvre alors un peuple insouciant, qui semble ignorer le travail et le chagrin, la nature pourvoyant à ses besoins, un peuple menant une vie heureuse et simple, loin des raffinements et des vices de nos civilisations. Melville est souvent frappé par leur beauté, une sorte d’harmonie, qui agit un peu sur lui comme un sortilège. Mais très vite il doit se rendre à l’évidence : il est devenu leur captif et les Taïpis sont bien d’intrépides guerriers qui dans le secret d’une religion idolâtre pratiquent à l’encontre de leurs ennemis des actes de cannibalisme. Il tentera donc de fuir. Ce premier roman de Melville est d’abord un récit autobiographique et une relation de voyage, voire, dans ses descriptions de la vie d’un peuple et de ses coutumes, une œuvre, quoique improvisée, d’anthropologue.

Herman Melville qui a écrit le célèbre « Moby Dick » s'est également penché dans une courte nouvelle sur un employé de Wall Street à savoir Bartleboy. Il voulait dénoncer les conditions de travail et proposer une certaine forme de désobéissance civile.

Ce dernier a en effet un dicton principe lorsqu'on lui demande d'accomplir une tâche particulière: je ne préférerais pas. Il est clair que si on répond cela à notre chef, on se voit flanquer par un licenciement en bonne et due forme. On est au travail pour l'accomplir sans avoir ses préférences. C'est la dure réalité du marché.

Il est vrai que le patron de Bartleboy est un vrai humaniste qu va tout faire afin de lui faire entendre raison. Mais rien ne pourra faire obstacle à la détermination de Bartleboy ce qui aura incontestablement une issue fatale. J'ai eu un peu de peine à la fin de ce récit tout comme ce patron bienveillant.

La moralité de ce conte urbain et professionnel est d'une logique implacable. Il faut se couler dans le moule ou sinon gare ! Il est vrai que beaucoup d'individus l'accepte sans se poser de questions. Cependant, ce n'est pas le cas de tout le monde et j'ai envie de rajouter le mot « heureusement ».

Bref, cette lecture ne nous laissera pas de marbre.

Ce dernier a en effet un dicton principe lorsqu'on lui demande d'accomplir une tâche particulière: je ne préférerais pas. Il est clair que si on répond cela à notre chef, on se voit flanquer par un licenciement en bonne et due forme. On est au travail pour l'accomplir sans avoir ses préférences. C'est la dure réalité du marché.

Il est vrai que le patron de Bartleboy est un vrai humaniste qu va tout faire afin de lui faire entendre raison. Mais rien ne pourra faire obstacle à la détermination de Bartleboy ce qui aura incontestablement une issue fatale. J'ai eu un peu de peine à la fin de ce récit tout comme ce patron bienveillant.

La moralité de ce conte urbain et professionnel est d'une logique implacable. Il faut se couler dans le moule ou sinon gare ! Il est vrai que beaucoup d'individus l'accepte sans se poser de questions. Cependant, ce n'est pas le cas de tout le monde et j'ai envie de rajouter le mot « heureusement ».

Bref, cette lecture ne nous laissera pas de marbre.

Des années après la mort de son auteur Melville, ancien mousse sans sou, l'épopée maritime qu'est Moby Dick trouvait enfin ses lecteurs.

Forte d'une narration entraînante, l'œuvre nous invite à contempler la quête passionnée et désespérée du capitaine Achab, vouant sa vie à la capture de la Baleine Blanche éponyme. De foisonnantes descriptions cétologiques nous informant sans cesse sur la puissance divine de la créature (comparable au léviathan hobbesien), il est clair que l'entreprise du capitaine n'est guidée d'aucune forme de raison.

Des sommets de terreur nous invitent ainsi à penser cette chasse comme l'ultime folie de l'ambition humaine, la soif névrosée et condamnée d'une vengeance chronique.

Forte d'une narration entraînante, l'œuvre nous invite à contempler la quête passionnée et désespérée du capitaine Achab, vouant sa vie à la capture de la Baleine Blanche éponyme. De foisonnantes descriptions cétologiques nous informant sans cesse sur la puissance divine de la créature (comparable au léviathan hobbesien), il est clair que l'entreprise du capitaine n'est guidée d'aucune forme de raison.

Des sommets de terreur nous invitent ainsi à penser cette chasse comme l'ultime folie de l'ambition humaine, la soif névrosée et condamnée d'une vengeance chronique.

Je ne connaissais pas la nouvelle de Melville à l'origine de cette BD. Difficile donc de juger de la fidélité de cet album à l’œuvre originale. Je me contenterai donc de vous parler de ma lecture.

L'atout majeur ici, c'est la beauté des dessins, avec des planches déclinées dans un camaïeu, tantôt de bruns, tantôt de gris, offrant, malgré une certaine uniformité de la palette, des dessins d'une richesse époustouflante et d'une beauté surprenante.

Pourtant, l'intrigue n'est pas en reste, malgré une passivité indiscutable. Parce que c'est là qu'est l'enjeu : Bartleby résiste passivement aux ordres qu'on lui donne. Et c'est cette passivité qui va réveiller chez nous toute une succession de sentiments à l'encontre du personnage (ou en sa faveur). Jusqu'au dénouement, chargé en émotion. Parce que cette résistance dans l'inaction force le respect envers ce personnage dont on n'aura jamais qu'une réplique : je préférerais ne pas...

Un grand merci aux éditions Dargaud et à Netgalley pour cette découverte.

L'atout majeur ici, c'est la beauté des dessins, avec des planches déclinées dans un camaïeu, tantôt de bruns, tantôt de gris, offrant, malgré une certaine uniformité de la palette, des dessins d'une richesse époustouflante et d'une beauté surprenante.

Pourtant, l'intrigue n'est pas en reste, malgré une passivité indiscutable. Parce que c'est là qu'est l'enjeu : Bartleby résiste passivement aux ordres qu'on lui donne. Et c'est cette passivité qui va réveiller chez nous toute une succession de sentiments à l'encontre du personnage (ou en sa faveur). Jusqu'au dénouement, chargé en émotion. Parce que cette résistance dans l'inaction force le respect envers ce personnage dont on n'aura jamais qu'une réplique : je préférerais ne pas...

Un grand merci aux éditions Dargaud et à Netgalley pour cette découverte.

Voici un petit livre bien étrange et fascinant. Le récit est écrit du point de vue d'un employeur new-yorkais qui dirige trois copistes. L'un d'eux, Bartleby, va un jour décider de tout refuser par un simple "Je préfèrerais pas." Cette phrase, simple et nette, va déclencher dans ce petit cabinet une apocalypse sourde et polie qui aura de bien fâcheuses conséquences. Après la belle lecture proposée par Guillaume Gallienne, ce fut pour moi un plaisir de lire l'intégralité de cette fable sociale qui invite à une seconde lecture tant on soupçonne l'auteur du monumental Moby Dick d'avoir fait preuve d'une finesse psychologique (et philosophique?) dont on ne peut que s'amuser à en éplucher les couches. 80 pages drôles, absurdes, acerbes et touchantes. Un classique à lire et à relire !

Lu à haute voix en août 2018

Qui ne connaît pas Moby Dick – cette baleine blanche monstrueuse, légendaire, terreur des baleiniers et obsession du capitaine Achab qui lui a juré vengeance ? Cela faisait un moment que j'avais envie de faire découvrir ce roman de Herman Melville à mes enfants. Je me disais que cette lecture nous permettrait de poursuivre notre tradition de voyages littéraires (après le Royaume de Kensuké, L'île au Trésor et Robinson Crusoé notamment), mais aussi que Moby Dick était susceptible de plaire à nos petits amateurs de mythologie grecque… L'oeuvre de Melville a fait l'objet d'innombrables lectures, recensions et interprétations qui se sont intéressées, en particulier, à sa portée métaphorique, aux références bibliques et au texte comme parabole chargée de thèmes universels. De façon plus modeste, je me permets de partager ici notre expérience de lecture familiale.

L'histoire est célèbre : Ismaël embarque sur le terrible Pequod, baleinier commandé par le capitaine Achab, pour une campagne de pêche à la baleine. L'équipage découvre rapidement que l'expédition est en réalité une croisade insensée, à la poursuite de Moby Dick.

Même en version abrégée (j'ai pour principe de ne lire aux enfants que des livres en texte intégral mais une fois n'est pas coutume, j'ai acheté par erreur cette version chez Poche Jeunesse), la lecture de Moby Dick est ardue : monument littéraire chargé de poésie, longues phrases et récit entrecoupé de descriptions extrêmement détaillées du travail des baleiniers que l'on voit traquer, harponner, remorquer et découper des cétacés démesurés… Herman Melville, qui avait vécu plusieurs années à bord d'un baleinier, connaît son affaire et documente ce forme de pêche ahurissante de manière très précise et avec force termes techniques.

Malgré ce caractère exigeant, le roman nous a captivés de bout en bout. L'auteur fait la preuve de son talent de conteur dès les premiers chapitres. L'affrontement conduisant au drame est inéluctable et la tension s'accumule au fil des pages, jusqu'à nous rendre aussi fous, anxieux et obsédés par Moby Dick que le capitaine Achab – mon aîné, qui s'est demandé en cours de route si le redoutable cachalot existait en dehors de l'imagination des baleiniers, a remarqué qu'en s'inspirant de Samuel Beckett, on aurait pu intituler le roman En attendant Moby Dick ! C'est précisément grâce à cette tension dramatique, et en riant (un peu jaune) de notre propre exaspération, nous comparant entre nous à l'irascible Achab, que nous sommes parvenus à persévérer et à traverser toutes les mers du monde à bord du Péquod jusqu'au désastre final. Nous avons refermé Moby Dick sonnés, avec l'impression d'avoir passé un bon bout de temps au large : difficile de s'extraire d'un tel roman ! Mes enfants, qui ont spontanément éprouvé de l'empathie pour la majestueuse baleine blanche, ont finalement beaucoup apprécié cette lecture qui leur a fait très forte impression.

Un livre incontournable pour lecteurs déjà grands, à découvrir avec un globe terrestre sous la main…

Lien : https://ileauxtresors.blog/2..

Qui ne connaît pas Moby Dick – cette baleine blanche monstrueuse, légendaire, terreur des baleiniers et obsession du capitaine Achab qui lui a juré vengeance ? Cela faisait un moment que j'avais envie de faire découvrir ce roman de Herman Melville à mes enfants. Je me disais que cette lecture nous permettrait de poursuivre notre tradition de voyages littéraires (après le Royaume de Kensuké, L'île au Trésor et Robinson Crusoé notamment), mais aussi que Moby Dick était susceptible de plaire à nos petits amateurs de mythologie grecque… L'oeuvre de Melville a fait l'objet d'innombrables lectures, recensions et interprétations qui se sont intéressées, en particulier, à sa portée métaphorique, aux références bibliques et au texte comme parabole chargée de thèmes universels. De façon plus modeste, je me permets de partager ici notre expérience de lecture familiale.

L'histoire est célèbre : Ismaël embarque sur le terrible Pequod, baleinier commandé par le capitaine Achab, pour une campagne de pêche à la baleine. L'équipage découvre rapidement que l'expédition est en réalité une croisade insensée, à la poursuite de Moby Dick.

Même en version abrégée (j'ai pour principe de ne lire aux enfants que des livres en texte intégral mais une fois n'est pas coutume, j'ai acheté par erreur cette version chez Poche Jeunesse), la lecture de Moby Dick est ardue : monument littéraire chargé de poésie, longues phrases et récit entrecoupé de descriptions extrêmement détaillées du travail des baleiniers que l'on voit traquer, harponner, remorquer et découper des cétacés démesurés… Herman Melville, qui avait vécu plusieurs années à bord d'un baleinier, connaît son affaire et documente ce forme de pêche ahurissante de manière très précise et avec force termes techniques.

Malgré ce caractère exigeant, le roman nous a captivés de bout en bout. L'auteur fait la preuve de son talent de conteur dès les premiers chapitres. L'affrontement conduisant au drame est inéluctable et la tension s'accumule au fil des pages, jusqu'à nous rendre aussi fous, anxieux et obsédés par Moby Dick que le capitaine Achab – mon aîné, qui s'est demandé en cours de route si le redoutable cachalot existait en dehors de l'imagination des baleiniers, a remarqué qu'en s'inspirant de Samuel Beckett, on aurait pu intituler le roman En attendant Moby Dick ! C'est précisément grâce à cette tension dramatique, et en riant (un peu jaune) de notre propre exaspération, nous comparant entre nous à l'irascible Achab, que nous sommes parvenus à persévérer et à traverser toutes les mers du monde à bord du Péquod jusqu'au désastre final. Nous avons refermé Moby Dick sonnés, avec l'impression d'avoir passé un bon bout de temps au large : difficile de s'extraire d'un tel roman ! Mes enfants, qui ont spontanément éprouvé de l'empathie pour la majestueuse baleine blanche, ont finalement beaucoup apprécié cette lecture qui leur a fait très forte impression.

Un livre incontournable pour lecteurs déjà grands, à découvrir avec un globe terrestre sous la main…

Lien : https://ileauxtresors.blog/2..

Durant ce mois d’hospitalisation de décembre 2023, Moby Dick aura été mon compagnon de galère. Il fallait bien que je m’évade un peu, que je pense à autre chose, alors je me suis passionné pour le dépeçage de baleines, pour la navigation et les techniques de pêche à la baleine au XIXe siècle.

Dans cet ouvrage, on trouve ce que l’on veut bien y trouver, et j’ai trouvé le côté « aventure » pas foncièrement prépondérant. La grande chasse à Moby Dick n’occupe d’ailleurs que les 3 derniers chapitres .

J’ai aimé le côté gothique et sombre dans les descriptions, la poésie qui imprègne toute l’œuvre, et la noirceur folle et obstinée du capitaine Achab.

Moby Dick est un roman difficile à lire, très complexe, avec de nombreuses références dans multiples domaines (religion, philosophie, géographie….) C’est aussi un roman très violent dans lequel l’auteur n’épargne en rien ses lecteurs. Pas étonnant qu’il n’ait pas rencontré le succès à sa sortie. Il devait bien déranger le bourgeois confortablement enrichi par cette boucherie qu’était la chasse à la baleine.

Un grand classique qui doit aussi certainement gagner à être lu en anglais. On perd en effet quelque chose, surtout lors de la traduction des chants marins.

Dans cet ouvrage, on trouve ce que l’on veut bien y trouver, et j’ai trouvé le côté « aventure » pas foncièrement prépondérant. La grande chasse à Moby Dick n’occupe d’ailleurs que les 3 derniers chapitres .

J’ai aimé le côté gothique et sombre dans les descriptions, la poésie qui imprègne toute l’œuvre, et la noirceur folle et obstinée du capitaine Achab.

Moby Dick est un roman difficile à lire, très complexe, avec de nombreuses références dans multiples domaines (religion, philosophie, géographie….) C’est aussi un roman très violent dans lequel l’auteur n’épargne en rien ses lecteurs. Pas étonnant qu’il n’ait pas rencontré le succès à sa sortie. Il devait bien déranger le bourgeois confortablement enrichi par cette boucherie qu’était la chasse à la baleine.

Un grand classique qui doit aussi certainement gagner à être lu en anglais. On perd en effet quelque chose, surtout lors de la traduction des chants marins.

« C'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases. » (Michel Audiard)

J'avais jusque-là expérimenté Melville sur un format plutôt court, et des registres fortement teintés d'humour (Les îles enchantées, Bartleby, et même le très ironique Benito Cereno). Avec le début de Moby Dick, je n'ai pas été dépaysé, car on peut bel et bien parler de comédie pour la première trentaine de chapitres, qui marque la rencontre et l'amitié entre le héros Ismael et un fringant jeune cannibale du nom de Queequeg (qui le rend un peu fou, hou hou). Une fois les quelque 200 premières pages écoulées, notre charmant duo embarque sur le Pequod. Melville cherche alors à passer aux choses sérieuses.

Et là, au fil de laborieux chapitres, j'ai fini par comprendre que le seul aspect de Melville qui me le rende digeste, c'est bel et bien l'humour. Avec l'humour, sa tendance à la grandiloquence se fait truculence et autodérision. Avec l'humour, ses références bibliques incessantes sont autant de motifs burlesques. Avec l'humour, ses phrases sinueuses et emberlificotées sont lubrifiées au rire.

Sans l'humour… Je me retrouve avec la version négative des propositions précédentes. Autant dire que c'est moins folichon. L'impression qui prédomine alors chez moi est celle d'une grande pesanteur, fondée sur un étalage encyclopédique de culture parfois dépassée (notamment en ce qui concerne la cétologie) et sur des considérations métaphysiques quelque peu oiseuses. Melville veut tout expliquer, tout dire, tout démontrer. Il ne laisse même pas au lecteur le soin d'interpréter la signification de la couleur de la baleine : un chapitre entier y est consacré. Interprétation qui m'a peu passionné, car la peur du blanc en tant que symbole du vide, Edgar Poe l'avait déjà mise en scène avec bien plus de suggestivité et bien moins de mots pompeux à la fin des Aventures d'Arthur Gordon Pym.

En fait, loin de se complémenter harmonieusement, les différents aspects de Moby Dick m'ont paru travailler les uns contre les autres. le rythme de l'aventure est ruiné par l'enlisement du récit passé le premier quart. L'apologue souffre de l'absence de concision et des variations de tons de l'ensemble. L'essai est boursoufflé par l'exagération romanesque, qui affecte parfois la crédibilité des personnages (je pense bien sûr à Achab, qui tient plus du symbole que de l'être humain). Bref, après m'avoir beaucoup diverti lors de son premier quart, cette grosse baleine graisseuse est devenue bien lourde. le Pequod finira donc sa route sans moi, so long Herman, sans rancune et envie de vengeance obsessionnelle je présume.

J'avais jusque-là expérimenté Melville sur un format plutôt court, et des registres fortement teintés d'humour (Les îles enchantées, Bartleby, et même le très ironique Benito Cereno). Avec le début de Moby Dick, je n'ai pas été dépaysé, car on peut bel et bien parler de comédie pour la première trentaine de chapitres, qui marque la rencontre et l'amitié entre le héros Ismael et un fringant jeune cannibale du nom de Queequeg (qui le rend un peu fou, hou hou). Une fois les quelque 200 premières pages écoulées, notre charmant duo embarque sur le Pequod. Melville cherche alors à passer aux choses sérieuses.

Et là, au fil de laborieux chapitres, j'ai fini par comprendre que le seul aspect de Melville qui me le rende digeste, c'est bel et bien l'humour. Avec l'humour, sa tendance à la grandiloquence se fait truculence et autodérision. Avec l'humour, ses références bibliques incessantes sont autant de motifs burlesques. Avec l'humour, ses phrases sinueuses et emberlificotées sont lubrifiées au rire.

Sans l'humour… Je me retrouve avec la version négative des propositions précédentes. Autant dire que c'est moins folichon. L'impression qui prédomine alors chez moi est celle d'une grande pesanteur, fondée sur un étalage encyclopédique de culture parfois dépassée (notamment en ce qui concerne la cétologie) et sur des considérations métaphysiques quelque peu oiseuses. Melville veut tout expliquer, tout dire, tout démontrer. Il ne laisse même pas au lecteur le soin d'interpréter la signification de la couleur de la baleine : un chapitre entier y est consacré. Interprétation qui m'a peu passionné, car la peur du blanc en tant que symbole du vide, Edgar Poe l'avait déjà mise en scène avec bien plus de suggestivité et bien moins de mots pompeux à la fin des Aventures d'Arthur Gordon Pym.

En fait, loin de se complémenter harmonieusement, les différents aspects de Moby Dick m'ont paru travailler les uns contre les autres. le rythme de l'aventure est ruiné par l'enlisement du récit passé le premier quart. L'apologue souffre de l'absence de concision et des variations de tons de l'ensemble. L'essai est boursoufflé par l'exagération romanesque, qui affecte parfois la crédibilité des personnages (je pense bien sûr à Achab, qui tient plus du symbole que de l'être humain). Bref, après m'avoir beaucoup diverti lors de son premier quart, cette grosse baleine graisseuse est devenue bien lourde. le Pequod finira donc sa route sans moi, so long Herman, sans rancune et envie de vengeance obsessionnelle je présume.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Herman Melville

Lecteurs de Herman Melville Voir plus

Quiz

Voir plus

Tout sur one piece (difficile)

quel est le 1er homme de l équipage de Gold Roger ?

baggy le clown

shanks le roux

silver rayleigh

crocus

30 questions

3639 lecteurs ont répondu

Créer un quiz sur cet auteur3639 lecteurs ont répondu