Critiques de Hermann Hesse (814)

Combien de lectures déjà ? 5, 6 fois et je ne me lasse pas ! Je referme le livre et je dois me forcer pour ne pas le reprendre. Laissez passer un peu de temps pour mieux le redécouvrir. Hess est un auteur parfois difficile, voire hermétique, mais avec celui-là, il tient son chef d'œuvre et nous notre plaisir ! Je me surprend à apprécier ce qui se glisse dans les interstices de cette histoire pourtant connue, à ces liens magiques qu'il parvient à tisser entre ces deux êtres merveilleux auprès desquels nous plongeons encore et encore dans le plus beau courant de la littérature.

Le cheminement spirituel est un chemin semé d'embûches, un chemin sur lequel si vous n'avez pas d'esprit critique peut être très préjudiciable. Les gourous pullulent dans toutes les communautés religieuses. Sidhartha m'a rappelé moi à 19ans. Cherchant à me faire ma propre éducation religieuse et spirituelle, je n'avais pas trop le choix surtout, mes parents étaient analphabètes et ne connaissaient la religion que de manière superficielle et déformé puisqu'ils faisaient l'amalgame entre coutumes et religion. Mon côté rebelle et mon instinct m'ont fait comprendre qu'il fallait que je fasse le ménage dans tout cela. Prétendre imposer un mariage arrangé parce que c'est la religion qui le veut alors que c' est totalement faux. Je me suis aussi nourris des nombreuses autres spiritualités pour parfaire mon éducation grâce à Frédéric Lenoir. Donc Siddhartha vous fera gagner du temps.

Cela faisait longtemps qu'un livre ne m'avait tant accroché! Quel bel ouvrage! Livre initiatique, rempli d'onirisme, profond, philosophique avec un brin de magie!

Je me suis un peu reconnu dans cet Emile, j'aurais dû le lire jeune, j'en aurais tiré des conséquences et vécu autrement...peut-être!

Il y a tant à dire, de part sa complexité. Il nous amène des réflexions multiples, pas tout le temps dans le sens de l'auteur. Mais il fait réfléchir, il fait rêver!

Je me suis un peu reconnu dans cet Emile, j'aurais dû le lire jeune, j'en aurais tiré des conséquences et vécu autrement...peut-être!

Il y a tant à dire, de part sa complexité. Il nous amène des réflexions multiples, pas tout le temps dans le sens de l'auteur. Mais il fait réfléchir, il fait rêver!

Peter Camenzind/ Hermann Hesse/Prix Nobel 1946

Le héros de ce récit est d’abord un adolescent tourmenté, romantique, sensible à la nature, au foehn qui balaye les vallées suisses et aux nuages qui planent indécis vers d’autres cieux.

C’est dans un style poétique est finement ciselé que Hermann Hesse nous fait suivre Peter Camenzind qui trouve dans cette nature généreuse le recours suprême à ses blessures dues à des amours et des amitiés contrariés.

Natif des montagnes, Peter veut gagner la ville pour étudier. C’est à Zurich qu’il s’installe et vit d’expédients son père ne pouvant payer ses études. Il y passe de belles années malgré les difficultés.

« J’ai bu avec délices aux coupes pleines de la jeunesse, j’ai souffert en secret de profondes douleurs pour de belles femmes que je vénérais timidement, et j’ai savouré jusqu’au fond le plus noble bonheur des adolescents : une amitié virile, joyeuse et pure. »

L’éphémère amitié de Richard et l’impossible amour avec Erminia, une belle italienne, le conduisent vers l’alcool.

Méditant et écrivant, il parcourt l’Italie, puis revient en Suisse pour poursuivre une carrière littéraire, mais toujours nostalgique de cette adolescence qui l’a marqué.

« Telle fut l’histoire de ma jeunesse ; Quand j’y réfléchis, il me semble qu’elle fut courte comme une nuit d’été. Un peu de musique, un peu de vie intellectuelle, un peu d’amour, un peu de vanité, mais c’était beau, riche et coloré comme une fête d’Éleusis. » (Les fêtes d’ÉLEUSIS dans l’Antiquité, se déroulaient fin septembre et duraient dix jours. Précédées par la procession d'Athènes à Éleusis, les cérémonies devaient révéler progressivement aux néophytes les enseignements secrets du sanctuaire, porteurs de promesse d'immortalité.)

Premier roman de Hermann Hesse, publié en 1904, Peter Camenzind connut un immense succès. Ici, tous les thèmes chers à Hesse sont évoqués : la passion de la nature, la défiance à l’égard des hommes et de la société en général et la nostalgie de l’enfance.

Ce roman annonce déjà les grandes œuvres qui suivront, les voyages initiatiques de ses héros futurs, tel Demian ou encore Le Loup des Steppes et Narcisse et Goldmund, son chef d’œuvre.

Le héros de ce récit est d’abord un adolescent tourmenté, romantique, sensible à la nature, au foehn qui balaye les vallées suisses et aux nuages qui planent indécis vers d’autres cieux.

C’est dans un style poétique est finement ciselé que Hermann Hesse nous fait suivre Peter Camenzind qui trouve dans cette nature généreuse le recours suprême à ses blessures dues à des amours et des amitiés contrariés.

Natif des montagnes, Peter veut gagner la ville pour étudier. C’est à Zurich qu’il s’installe et vit d’expédients son père ne pouvant payer ses études. Il y passe de belles années malgré les difficultés.

« J’ai bu avec délices aux coupes pleines de la jeunesse, j’ai souffert en secret de profondes douleurs pour de belles femmes que je vénérais timidement, et j’ai savouré jusqu’au fond le plus noble bonheur des adolescents : une amitié virile, joyeuse et pure. »

L’éphémère amitié de Richard et l’impossible amour avec Erminia, une belle italienne, le conduisent vers l’alcool.

Méditant et écrivant, il parcourt l’Italie, puis revient en Suisse pour poursuivre une carrière littéraire, mais toujours nostalgique de cette adolescence qui l’a marqué.

« Telle fut l’histoire de ma jeunesse ; Quand j’y réfléchis, il me semble qu’elle fut courte comme une nuit d’été. Un peu de musique, un peu de vie intellectuelle, un peu d’amour, un peu de vanité, mais c’était beau, riche et coloré comme une fête d’Éleusis. » (Les fêtes d’ÉLEUSIS dans l’Antiquité, se déroulaient fin septembre et duraient dix jours. Précédées par la procession d'Athènes à Éleusis, les cérémonies devaient révéler progressivement aux néophytes les enseignements secrets du sanctuaire, porteurs de promesse d'immortalité.)

Premier roman de Hermann Hesse, publié en 1904, Peter Camenzind connut un immense succès. Ici, tous les thèmes chers à Hesse sont évoqués : la passion de la nature, la défiance à l’égard des hommes et de la société en général et la nostalgie de l’enfance.

Ce roman annonce déjà les grandes œuvres qui suivront, les voyages initiatiques de ses héros futurs, tel Demian ou encore Le Loup des Steppes et Narcisse et Goldmund, son chef d’œuvre.

DEMIAN /HERMANN HESSE

Ce magnifique roman teinté d’un lyrisme profond et d’un romantisme d’époque, dont Emile Sinclair est le héros traduit le lent cheminement d’un adolescent sensible vers la connaissance de soi. Le sentiment et l’amour de la nature si cher à Jean-Jacques Rousseau exacerbent la sensibilité d’Émile. D’autre part, il semble une fois encore que ce récit tout empreint de spiritualité, soit largement autobiographique.

On peut distinguer trois parties ou trois thèmes : au début, la confrontation d’Émile, enfant bien élevé, au mal incarné par Kromer. Puis le détachement d’avec ses parents qui incarnent le bien, pour s’interroger sur son existence. Enfin l’épanouissement d’Émile au contact de Démian et aussi de Pistorius. Leur critique des conventions sociales les conduit à souhaiter une guerre qui fasse table rase.

Quelques phrases sont particulièrement significatives :

« Chacun de nous est un essai de la nature, dont le but est l’homme. »

J’ai particulièrement aimé le passage où Émile philosophe avec Pistorius qui lui dit : « Vous devez avoir des rêves… Vivez-les, ces rêves, jouez-les, construisez-leur des autels… Vous avez dix-huit ans, vous devez avoir des rêves d’amour, des désirs d’amour… Ils sont ce que vous avez de meilleur…Il n’est aucun désir de notre âme que nous devions craindre ou considérer comme défendu. »

Un très beau livre en somme dont le fil se perd souvent dans un monde onirique qu’il faut suivre…pour notre plaisir.

Ce magnifique roman teinté d’un lyrisme profond et d’un romantisme d’époque, dont Emile Sinclair est le héros traduit le lent cheminement d’un adolescent sensible vers la connaissance de soi. Le sentiment et l’amour de la nature si cher à Jean-Jacques Rousseau exacerbent la sensibilité d’Émile. D’autre part, il semble une fois encore que ce récit tout empreint de spiritualité, soit largement autobiographique.

On peut distinguer trois parties ou trois thèmes : au début, la confrontation d’Émile, enfant bien élevé, au mal incarné par Kromer. Puis le détachement d’avec ses parents qui incarnent le bien, pour s’interroger sur son existence. Enfin l’épanouissement d’Émile au contact de Démian et aussi de Pistorius. Leur critique des conventions sociales les conduit à souhaiter une guerre qui fasse table rase.

Quelques phrases sont particulièrement significatives :

« Chacun de nous est un essai de la nature, dont le but est l’homme. »

J’ai particulièrement aimé le passage où Émile philosophe avec Pistorius qui lui dit : « Vous devez avoir des rêves… Vivez-les, ces rêves, jouez-les, construisez-leur des autels… Vous avez dix-huit ans, vous devez avoir des rêves d’amour, des désirs d’amour… Ils sont ce que vous avez de meilleur…Il n’est aucun désir de notre âme que nous devions craindre ou considérer comme défendu. »

Un très beau livre en somme dont le fil se perd souvent dans un monde onirique qu’il faut suivre…pour notre plaisir.

Mon avis : Saddhu

En lisant ce livre j'ai eu l'impression de me retrouver chez moi, en Inde et bien que je reste profondément indhu, je ne peux m'empêcher de penser à ce qu'il adviendrait, si moi aussi, un jour, je rencontrais Gotama. Il s'en dégage un sentiment de paix, d'aboutissement d'une vie riche en expériences tant profanes que sacrées. Ce livre figure dans les classiques de la littérature et il m'est toujours agréable de le lire et le relire..

En lisant ce livre j'ai eu l'impression de me retrouver chez moi, en Inde et bien que je reste profondément indhu, je ne peux m'empêcher de penser à ce qu'il adviendrait, si moi aussi, un jour, je rencontrais Gotama. Il s'en dégage un sentiment de paix, d'aboutissement d'une vie riche en expériences tant profanes que sacrées. Ce livre figure dans les classiques de la littérature et il m'est toujours agréable de le lire et le relire..

Le jeu des perles de verre/Hermann Hesse

Ce texte est la dernière œuvre de Hesse. C’est un livre d’anticipation, un essai ardu, un roman initiatique, la biographie fictive de Joseph Valet.

Il m’a fallu deux mois pour le lire attentivement tant la substance est dense.

Paru en Suisse en 1943, il a fallu attendre 1946 pour qu’il soit publié en Allemagne. Douze années ont été nécessaires à Hesse pour écrire ce chef d’œuvre qui lui a valu le prix Nobel de littérature la même année 1946.

Tout au long des années de guerre, il incarna la résistance de l’esprit contre les puissances de la barbarie, le national socialisme de Hitler.

Le thème général est celui de l’adolescent puis de l’adulte à la recherche de lui-même à travers révoltes et conflits. Cette œuvre aux aspects autobiographiques est complexe, riche en symboles et dense, et la langue est d’une grande beauté, tantôt ironique, tantôt parodique. L’influence de Freud, de Nietszche et du Romantisme allemand en général (Goethe, Schiller, Thomas Mann, Brentano, Hölderlin, Wackenroder, et surtout Novalis ) transparait largement.

Il s’agit d’un opus à double entrée : à côté du plan factuel extérieur se situe le plan allégorique intérieur, très inspiré de Goethe dans ses dernières créations et de la pensée extrême orientale qui apporte apaisement et stabilité à Hesse. La notion de « karma » est omniprésente et essentielle : roue du devenir, et continuité sans faille de l’univers. L’influence chez Hesse de la pensée hindoue est tempérée par celle de la pensée chinoise qui finalement dominera en raison de sa plus grande sérénité fondée sur la notion de l’unité harmonieuse de l’univers, celle du taoïsme. Certains ont parlé là d’un chef d’œuvre de science-fiction de l’intériorité.

Page 67 : « Il n’est pas douteux que des esprits comme Abélard, Leibniz, Hegel ont fait un jour le rêve d’embrasser l’univers spirituel dans des systèmes concentriques et d’unir la beauté vivante du spirituel et de l’art à la force magique des formules des disciplines exactes. »

Cette œuvre est aussi une réaction contre la décadence de l’esprit et de la civilisation, une profession de foi en faveur de l’Esprit (der Geist ) en des temps où vacillent les valeurs essentielles. Référence est souvent faite à la musique et parfois d’une façon assez inattendue : « Dans la Chine légendaire des anciens rois, on reconnaissait à la musique un rôle déterminant dans la vie de l’État et de la cour. On identifiait presque la grandeur de la musique avec celle de la culture et de la morale, voire de l’Empire et les maîtres de musique devaient veiller strictement à ce que l’on conservât les anciennes tonalités et à ce qu’on respectât leur pureté. La musique connaissait-elle un déclin ? C’était un indice certain que le gouvernement et l’État étaient sur une mauvaise pente. »

Et plus loin ces paroles de Lu Bou Wei, régent de l’Empire chinois au IIIé siècle avant JC : « Les États décadents et les gens mûrs pour le déclin n’ignorent pas la musique, mais leur musique manque de sérénité. Aussi, plus la musique est bruyante, plus le pays est en danger. »

Hesse voit dans la musique classique « l’essence et la somme de notre culture, car elle est son geste et sa manifestation la plus évidente et la plus révélatrice. La musique classique est un geste qui signifie : je sais le tragique de la condition humaine, je me rallie à la cause du destin humain, de la vaillance, de la sérénité. Que ce soit la grâce d’un menuet de Haendel ou de Couperin, que ce soit la sensualité sublimée en un geste de tendresse, comme chez Mozart, ou encore l’acceptation tranquille de la mort comme chez Bach, il y a toujours là une bravade, un héroïsme, un esprit chevaleresque et l’accent d’un rire surhumain, d’une gaieté immortelle. »

La Castalie est une province pédagogique imaginaire culturelle où arrive notre héros, Joseph Valet, choisi en raison de ses capacités exceptionnelles dans toutes les matières et qui va aller à l’École des élites. L‘élève choisi peut accepter s’il sent qu’il a la vocation, ou refuser après un délai de réflexion. Le but ultime est d’accéder à l’Ordre puis devenir le Ludi Magister du Jeu des perles de verre.

Les épreuves sont diverses et parfois inattendues : par exemple apparut « un genre de dissertation appelée curriculum vitae consistant en une autobiographie fictive, située à une époque quelconque du passé. La tâche de l’étudiant consistait à se replacer dans un milieu et dans une culture, dans un climat spirituel d’une époque donnée du passé et à imaginer une vie qui y correspondît. La préférence allait à la Rome impériale, la France du XVIIé, à l’Athènes de Périclès ou L’Autriche de Mozart. » (Les trois biographies fictives de Valet sont proposées en annexe au récit.)

Alors que l’étude du grec ancien est à l’honneur, une réflexion sur cette langue et par extension sur toutes les langues m’a parut fort intéressante : « …Nous regardions de tout près le point culminant et l’époque de splendeur d’une langue, nous parcourions avec elle en quelques minutes un chemin qui lui avait demandé plusieurs siècles, et ce spectacle de la précarité fit sur moi une impression d’une force saisissante : je voyais là sous nos yeux un organisme très complexe, ancien, vénérable, qu’il avait fallu des générations pour édifier lentement, parvenir à son épanouissement, et déjà sa floraison contenait le germe de sa décadence, toute cette construction savamment composée commençait à s’affaisser, à dégénérer, à chanceler, sa fin n’était pas loin et en même temps, comme un éclair et un frisson de joie, une idée me traversa : la décadence et la mort de cette langue n’avaient pourtant pas abouti au néant, sa jeunesse, sa fleur, son déclin s’étaient conservés dans notre mémoire, dans la connaissance que nous avions d’elle et de son histoire, et elle continuait à vivre dans les signes et les formules scientifiques… A chaque instant elle pouvait être reconstruite….»

Magnifique passage !

Valet devenu Ludi Magister va découvrir « la joie qu’on éprouve à transplanter dans l’esprit d’autrui ses propres acquisitions intellectuelles et à les voir y prendre des formes et un rayonnement, tout nouveaux, la joie donc d’enseigner et ensuite celle de lutter avec la personnalité des étudiants et des élèves, d’acquérir et d’exercer une autorité, d’être un guide, la joie donc d’éduquer. »

La rencontre de Valet avec le Maître de Musique vieillissant est un grand moment : « …En même temps il posa la main sur mon bras, elle était aussi légère qu’un paillon, il me regarda dans les yeux avec insistance et il sourit. À cet instant, je fus vaincu. Quelque chose de son silence serein, de sa patience et de son calme passa en moi, et soudain je compris pleinement ce vieillard et le tournant qu’avait pris son être, quittant les hommes pour le silence, la parole pour la musique, la pensée pour l’unité… Simplement, après que ma résistance eut été brisée, je sentis qu’il m’accueillait dans sa paix et sa clarté ; nous étions lui et moi, dans un enclos de sérénité et de repos merveilleux. »

Tegularius, co-disciple de Valet, s’interroge sur la valeur de l’histoire pour conclure que « l’histoire universelle, c’est l’interminable récit, sans esprit ni ressort dramatique, de la violence faite au plus faible par le plus fort. …L’histoire universelle est une compétition dans le temps, une course au gain, au pouvoir, au trésor. … L’acte spirituel, culturel, artistique est exactement le contraire : c’est chaque fois une évasion hors de l’esclavage du temps ; l’homme, de la boue de ses instincts et de son inertie, se glissait et se hissait à un autre niveau, dans l’intemporel, le supra-temporel, le divin, dans un domaine radicalement étranger et rebelle à l’histoire. »

Au fil du temps, Valet comprend que sa charge d’éducateur et de Ludi Magister est un sérieux obstacle à l‘épanouissement de ses facultés les meilleures et les plus fécondes. Cependant, par un concours de circonstance, il ne va pas suivre cette voie et veut devenir le précepteur du fils de son ami Designori. Peu à peu il va réaliser que la culture castalienne est trop portée au narcissisme et à la fatuité tout autant qu’à l’élitisme et le sybaritisme. Il va renoncer à sa charge de Magister après une très longue réflexion qui l’amène à penser que comme toute culture, celle de Castalie disparaîtra, rongée par sa quiétude, éphémère, frappée d’une obsolescence potentielle s’actualisant progressivement pour entrer dans l’histoire. Il semble à Valet qu’il est parvenu à un état proche de l’« éveil » : « On ne pénétrait pas dans le cœur du monde, mais dans le cœur de sa propre personne. C’était aussi pour cela que ce qu’on connaissait alors était si peu communicable, si singulièrement rebelle à la parole et à la formulation. Il semblait qu’exprimer ces régions de la vie ne fît pas partie des objectifs du langage. »

Dans le magnifique chapitre « La légende », la conversation ultime entre Valet et le Grand Maître Alexandre est un moment pathétique et d’une grande spiritualité.

Il n’est pas douteux que cet ouvrage est d’un accès difficile ; très centré sur la méditation et tout ce qui touche à l’intellect, il ne se lit pas comme un banal roman. Et le lecteur qui a la chance d’être touché par la profondeur de ce récit en ressort métamorphosé. La fin du chapitre « En fonctions », est particulièrement révélatrice.

Au terme de ce très long récit dont la fin est surprenante, il apparaît que le fonctionnement du jeu des perles de verre n’est détaillé à aucun moment par l’auteur qui n’en délivre que peu de clefs, ce qui laisse place à l’imagination du lecteur.

Chef d’œuvre, attention !

Ce texte est la dernière œuvre de Hesse. C’est un livre d’anticipation, un essai ardu, un roman initiatique, la biographie fictive de Joseph Valet.

Il m’a fallu deux mois pour le lire attentivement tant la substance est dense.

Paru en Suisse en 1943, il a fallu attendre 1946 pour qu’il soit publié en Allemagne. Douze années ont été nécessaires à Hesse pour écrire ce chef d’œuvre qui lui a valu le prix Nobel de littérature la même année 1946.

Tout au long des années de guerre, il incarna la résistance de l’esprit contre les puissances de la barbarie, le national socialisme de Hitler.

Le thème général est celui de l’adolescent puis de l’adulte à la recherche de lui-même à travers révoltes et conflits. Cette œuvre aux aspects autobiographiques est complexe, riche en symboles et dense, et la langue est d’une grande beauté, tantôt ironique, tantôt parodique. L’influence de Freud, de Nietszche et du Romantisme allemand en général (Goethe, Schiller, Thomas Mann, Brentano, Hölderlin, Wackenroder, et surtout Novalis ) transparait largement.

Il s’agit d’un opus à double entrée : à côté du plan factuel extérieur se situe le plan allégorique intérieur, très inspiré de Goethe dans ses dernières créations et de la pensée extrême orientale qui apporte apaisement et stabilité à Hesse. La notion de « karma » est omniprésente et essentielle : roue du devenir, et continuité sans faille de l’univers. L’influence chez Hesse de la pensée hindoue est tempérée par celle de la pensée chinoise qui finalement dominera en raison de sa plus grande sérénité fondée sur la notion de l’unité harmonieuse de l’univers, celle du taoïsme. Certains ont parlé là d’un chef d’œuvre de science-fiction de l’intériorité.

Page 67 : « Il n’est pas douteux que des esprits comme Abélard, Leibniz, Hegel ont fait un jour le rêve d’embrasser l’univers spirituel dans des systèmes concentriques et d’unir la beauté vivante du spirituel et de l’art à la force magique des formules des disciplines exactes. »

Cette œuvre est aussi une réaction contre la décadence de l’esprit et de la civilisation, une profession de foi en faveur de l’Esprit (der Geist ) en des temps où vacillent les valeurs essentielles. Référence est souvent faite à la musique et parfois d’une façon assez inattendue : « Dans la Chine légendaire des anciens rois, on reconnaissait à la musique un rôle déterminant dans la vie de l’État et de la cour. On identifiait presque la grandeur de la musique avec celle de la culture et de la morale, voire de l’Empire et les maîtres de musique devaient veiller strictement à ce que l’on conservât les anciennes tonalités et à ce qu’on respectât leur pureté. La musique connaissait-elle un déclin ? C’était un indice certain que le gouvernement et l’État étaient sur une mauvaise pente. »

Et plus loin ces paroles de Lu Bou Wei, régent de l’Empire chinois au IIIé siècle avant JC : « Les États décadents et les gens mûrs pour le déclin n’ignorent pas la musique, mais leur musique manque de sérénité. Aussi, plus la musique est bruyante, plus le pays est en danger. »

Hesse voit dans la musique classique « l’essence et la somme de notre culture, car elle est son geste et sa manifestation la plus évidente et la plus révélatrice. La musique classique est un geste qui signifie : je sais le tragique de la condition humaine, je me rallie à la cause du destin humain, de la vaillance, de la sérénité. Que ce soit la grâce d’un menuet de Haendel ou de Couperin, que ce soit la sensualité sublimée en un geste de tendresse, comme chez Mozart, ou encore l’acceptation tranquille de la mort comme chez Bach, il y a toujours là une bravade, un héroïsme, un esprit chevaleresque et l’accent d’un rire surhumain, d’une gaieté immortelle. »

La Castalie est une province pédagogique imaginaire culturelle où arrive notre héros, Joseph Valet, choisi en raison de ses capacités exceptionnelles dans toutes les matières et qui va aller à l’École des élites. L‘élève choisi peut accepter s’il sent qu’il a la vocation, ou refuser après un délai de réflexion. Le but ultime est d’accéder à l’Ordre puis devenir le Ludi Magister du Jeu des perles de verre.

Les épreuves sont diverses et parfois inattendues : par exemple apparut « un genre de dissertation appelée curriculum vitae consistant en une autobiographie fictive, située à une époque quelconque du passé. La tâche de l’étudiant consistait à se replacer dans un milieu et dans une culture, dans un climat spirituel d’une époque donnée du passé et à imaginer une vie qui y correspondît. La préférence allait à la Rome impériale, la France du XVIIé, à l’Athènes de Périclès ou L’Autriche de Mozart. » (Les trois biographies fictives de Valet sont proposées en annexe au récit.)

Alors que l’étude du grec ancien est à l’honneur, une réflexion sur cette langue et par extension sur toutes les langues m’a parut fort intéressante : « …Nous regardions de tout près le point culminant et l’époque de splendeur d’une langue, nous parcourions avec elle en quelques minutes un chemin qui lui avait demandé plusieurs siècles, et ce spectacle de la précarité fit sur moi une impression d’une force saisissante : je voyais là sous nos yeux un organisme très complexe, ancien, vénérable, qu’il avait fallu des générations pour édifier lentement, parvenir à son épanouissement, et déjà sa floraison contenait le germe de sa décadence, toute cette construction savamment composée commençait à s’affaisser, à dégénérer, à chanceler, sa fin n’était pas loin et en même temps, comme un éclair et un frisson de joie, une idée me traversa : la décadence et la mort de cette langue n’avaient pourtant pas abouti au néant, sa jeunesse, sa fleur, son déclin s’étaient conservés dans notre mémoire, dans la connaissance que nous avions d’elle et de son histoire, et elle continuait à vivre dans les signes et les formules scientifiques… A chaque instant elle pouvait être reconstruite….»

Magnifique passage !

Valet devenu Ludi Magister va découvrir « la joie qu’on éprouve à transplanter dans l’esprit d’autrui ses propres acquisitions intellectuelles et à les voir y prendre des formes et un rayonnement, tout nouveaux, la joie donc d’enseigner et ensuite celle de lutter avec la personnalité des étudiants et des élèves, d’acquérir et d’exercer une autorité, d’être un guide, la joie donc d’éduquer. »

La rencontre de Valet avec le Maître de Musique vieillissant est un grand moment : « …En même temps il posa la main sur mon bras, elle était aussi légère qu’un paillon, il me regarda dans les yeux avec insistance et il sourit. À cet instant, je fus vaincu. Quelque chose de son silence serein, de sa patience et de son calme passa en moi, et soudain je compris pleinement ce vieillard et le tournant qu’avait pris son être, quittant les hommes pour le silence, la parole pour la musique, la pensée pour l’unité… Simplement, après que ma résistance eut été brisée, je sentis qu’il m’accueillait dans sa paix et sa clarté ; nous étions lui et moi, dans un enclos de sérénité et de repos merveilleux. »

Tegularius, co-disciple de Valet, s’interroge sur la valeur de l’histoire pour conclure que « l’histoire universelle, c’est l’interminable récit, sans esprit ni ressort dramatique, de la violence faite au plus faible par le plus fort. …L’histoire universelle est une compétition dans le temps, une course au gain, au pouvoir, au trésor. … L’acte spirituel, culturel, artistique est exactement le contraire : c’est chaque fois une évasion hors de l’esclavage du temps ; l’homme, de la boue de ses instincts et de son inertie, se glissait et se hissait à un autre niveau, dans l’intemporel, le supra-temporel, le divin, dans un domaine radicalement étranger et rebelle à l’histoire. »

Au fil du temps, Valet comprend que sa charge d’éducateur et de Ludi Magister est un sérieux obstacle à l‘épanouissement de ses facultés les meilleures et les plus fécondes. Cependant, par un concours de circonstance, il ne va pas suivre cette voie et veut devenir le précepteur du fils de son ami Designori. Peu à peu il va réaliser que la culture castalienne est trop portée au narcissisme et à la fatuité tout autant qu’à l’élitisme et le sybaritisme. Il va renoncer à sa charge de Magister après une très longue réflexion qui l’amène à penser que comme toute culture, celle de Castalie disparaîtra, rongée par sa quiétude, éphémère, frappée d’une obsolescence potentielle s’actualisant progressivement pour entrer dans l’histoire. Il semble à Valet qu’il est parvenu à un état proche de l’« éveil » : « On ne pénétrait pas dans le cœur du monde, mais dans le cœur de sa propre personne. C’était aussi pour cela que ce qu’on connaissait alors était si peu communicable, si singulièrement rebelle à la parole et à la formulation. Il semblait qu’exprimer ces régions de la vie ne fît pas partie des objectifs du langage. »

Dans le magnifique chapitre « La légende », la conversation ultime entre Valet et le Grand Maître Alexandre est un moment pathétique et d’une grande spiritualité.

Il n’est pas douteux que cet ouvrage est d’un accès difficile ; très centré sur la méditation et tout ce qui touche à l’intellect, il ne se lit pas comme un banal roman. Et le lecteur qui a la chance d’être touché par la profondeur de ce récit en ressort métamorphosé. La fin du chapitre « En fonctions », est particulièrement révélatrice.

Au terme de ce très long récit dont la fin est surprenante, il apparaît que le fonctionnement du jeu des perles de verre n’est détaillé à aucun moment par l’auteur qui n’en délivre que peu de clefs, ce qui laisse place à l’imagination du lecteur.

Chef d’œuvre, attention !

J’avais adoré Knulp du même auteur et j’ai eu la sensation que le loup des steppes en était la suite version « je suis plus vieux, malade et ma vie est devenue triste et terne ». En effet, cette liberté de vagabonder, d’aimer pendant la jeunesse devient plus difficile l’âge venant.

C’est le roman d’un homme pétri de toutes ses contradictions qui se raconte. Il cherche l’absolu, mais celui-ci colle mal avec nos vies terrestres. Il vit en pleine dualité, le bien et le mal, le civilisé et le sauvage. En pleine dépression également, voire au bord du suicide, il retrouve le bonheur d’être avec Hermine qui lui apprend à vivre plus légèrement, avec moins de sérieux et moins de questions.

Je laisse à d’autres le soin d’analyser ce livre dans le détail, je n’en ai pas les compétences. J’ ai aimé certains passages du récit, d’autres moins, certaines réflexions philosophiques m’ont peu inspiré et d’autres sont le reflet exact de mes pensées les plus profondes. Un livre exigeant à relire très certainement.

C’est le roman d’un homme pétri de toutes ses contradictions qui se raconte. Il cherche l’absolu, mais celui-ci colle mal avec nos vies terrestres. Il vit en pleine dualité, le bien et le mal, le civilisé et le sauvage. En pleine dépression également, voire au bord du suicide, il retrouve le bonheur d’être avec Hermine qui lui apprend à vivre plus légèrement, avec moins de sérieux et moins de questions.

Je laisse à d’autres le soin d’analyser ce livre dans le détail, je n’en ai pas les compétences. J’ ai aimé certains passages du récit, d’autres moins, certaines réflexions philosophiques m’ont peu inspiré et d’autres sont le reflet exact de mes pensées les plus profondes. Un livre exigeant à relire très certainement.

"Je me risque à prédire qu'on finira par découvrir que l'homme n'est en définitive qu'une sorte de régime politique administrant tout un peuple de citoyens divers, indépendants et incongrus", disait le docteur Jekyll sous la plume de Stevenson.

"There is someone in my head, but it's not me" répond Roger Waters...

On pourrait continuer à l'infini les mots inspirés de ces artistes qui ont exploré la psychiatrie avant ou en dehors des psychanalystes. Autant plonger directement dans l'expérience ultime que représente la lecture du Loup des steppes, bien que celle-ci ne soit pas de tout repos : ils sont tous là, dans la tête de Harry Hiller le lucide et fin esthète qui rejette sa place dans ce monde faute de comprendre qui il est. Quand, une fois passée la porte du théâtre magique sous la férule d'une femme qui est sa semblable, il se décide à se libérer et de fait à les libérer tous, jusqu'aux plus maléfiques, la déflagration qui s'en suit est à la fois jubilatoire et malaisante.

Sombre miroir que nous tend Herman Hesse dans ce roman immense et dérangeant.

"There is someone in my head, but it's not me" répond Roger Waters...

On pourrait continuer à l'infini les mots inspirés de ces artistes qui ont exploré la psychiatrie avant ou en dehors des psychanalystes. Autant plonger directement dans l'expérience ultime que représente la lecture du Loup des steppes, bien que celle-ci ne soit pas de tout repos : ils sont tous là, dans la tête de Harry Hiller le lucide et fin esthète qui rejette sa place dans ce monde faute de comprendre qui il est. Quand, une fois passée la porte du théâtre magique sous la férule d'une femme qui est sa semblable, il se décide à se libérer et de fait à les libérer tous, jusqu'aux plus maléfiques, la déflagration qui s'en suit est à la fois jubilatoire et malaisante.

Sombre miroir que nous tend Herman Hesse dans ce roman immense et dérangeant.

Roman absolument magnifique de Herman Hesse. Il pose de grandes questions existentielles sur la communication entre les êtres et le principe de création. Herman Hesse décrit à merveille les tribulations intérieures du peintre et les joies et les peines de son petit garçon. On ne s'ennuie pas une seconde à la lecture de ce grand roman.

Plus qu'un livre, un roman, c'est un conte. Une vie bouleversée par un amour, bouleversée pas que dans le sens négatif. Car en effet, Knulp sera lui-même, une vie de bohême, sur les routes, découvrant, discutant, ouvert à tout sur ces chemins.

Alors il est sympathique, attachant, sarcastique. Autant pour nous que pour ses rencontres.

Pourtant, que n'a t'il fait comme les autres? Mener une vie de famille, un travail?

C'est un bel ouvrage, que je relirai uniquement pour le plaisir de lire ces mots qui enchantent.

Alors il est sympathique, attachant, sarcastique. Autant pour nous que pour ses rencontres.

Pourtant, que n'a t'il fait comme les autres? Mener une vie de famille, un travail?

C'est un bel ouvrage, que je relirai uniquement pour le plaisir de lire ces mots qui enchantent.

Hermann Hesse/Le Loup des Steppes

Ce récit en fait se divise en plusieurs parties, avec une introduction, (un faux avant-propos de l’éditeur), qui a son importance car elle nous permet de situer l’histoire. Ensuite commencent les carnets d’Haller avec en incrustation le « traité sur le loup des steppes », texte relativement complexe de nature philosophique. Puis l’histoire proprement dite de Harry Haller reprend avec la rencontre d’Hermine qui va être déterminante dans la vie et la réflexion de Haller.

Ce magnifique roman écrit en 1927 a une valeur prémonitoire : il annonce déjà la deuxième guerre mondiale. Hermann Hesse (Harry Haller) - notez les initiales-, sera d’ailleurs mis au ban de la société allemande pour ses idées pacifistes qui ne sont pas dans l’air du temps. Peut-on y voir une forme d’autobiographie ? Ce n’est pas douteux.

Harry Haller est un drôle de personnage. Un personnage complexe, agoraphobe, et misanthrope apparemment. Il aime cependant la compagnie et joue le jeu des convenances sociales. Sa haine de la foule ne l’empêche pas de se retrouver dans un dancing bruyant et bondé. Désabusé dans un monde qui lui est incompréhensible, il se sent étranger et éprouve une nostalgie sans objet. Son besoin de solitude, d’indépendance et de liberté va de pair avec une dénonciation de l’hypocrisie et du mensonge qui régit la vie en société et caractérise le bourgeoisisme. Alors il se livre à une réflexion sur l’homme et sa dualité : homme et loup, et sa pluralité qui fait qu’un homme peut présenter des centaines de facettes différentes. Effet miroir, antagonisme et schizophrénie, contradictions transparaissent au fil des pages de ce chef d’œuvre où un certain pessimisme et un désespoir aux accents kierkegaardiens et même camusiens nous amène en une situation où l’idée du suicide apparaît comme un refuge pour le cas où cette vie deviendrait insupportable. Cette tendance suicidaire aide Haller à vivre paradoxalement. Cette vie d’écœurement et de souffrance, de désespoir et de fausseté, d’ambiguïté et de cautèle, de perversion et de futilité, dans un univers parfois kafkaïen ne vaut pas la peine d’être vécue semble-t-il. Toutefois, Haller a peur de la mort, du dernier instant précisément.

Et puis c’est la découverte d’un autre monde avec Hermine qui lui apprend à trouver l’indispensable équilibre entre le monde des autres et le soi, et Maria qui « ouvrent des brèches dans l’édifice de ses valeurs esthétiques ». Hesse nous offre une magnifique description de la fête dans la scène du dancing, et nous introduit dans un monde fantastique dans l’évocation du théâtre magique peuplé d’ « insensés », où se déroulent des scènes d’une violence inouïe notamment lors de la partie de chasse. C’est un peu l’éloge de la folie.

Un roman riche, en conclusion, et enrichissant assurément, qui nous offre une réflexion saisissante sur le thème de la place de l’Homme sur terre, et dans lequel on peut sentir l’influence de Nietzsche et à un degré moindre de Jung. La multiplicité de la personnalité est mise en évidence dans la scène de la partie d’échec avec les figurines. À noter la très belle traduction de A. Cade. C’est un ouvrage non seulement de philosophie mais encore un chef d’œuvre de la littérature.

Quelques passages forts pour finir :

« L’homme n’est rien d’autre qu’une passerelle étroite, périlleuse, entre la nature et l’esprit. »

« …la splendeur de l’instant et la misère de son flétrissement… »

« …l’immense vanité, le caractère aventureux et douloureusement désespéré de l’existence humaine… »

« Réfléchir une heure ; rentrer en soi-même pendant un moment et se demander quelle part on prend personnellement au règne du désordre et de la méchanceté dans le monde, quel est le poids de notre responsabilité ; cela, vois-tu, personne n’en a envie ! »

« Même si tu sais que ton combat ne sera pas victorieux, ton existence n’en est pas banale et absurde pour autant. Elle est bien plus banale lorsque tu luttes pour une bonne cause, pour un idéal, avec la certitude d’atteindre ton but. » ( Cette phrase a des accents très camusiens et Guillaume d’Orange s’y retrouve : « "Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer.".

Bien d’autres passages sont dignes d’être mis en exergue . Au demeurant le mieux reste de lire ce magnifique livre.

Ce récit en fait se divise en plusieurs parties, avec une introduction, (un faux avant-propos de l’éditeur), qui a son importance car elle nous permet de situer l’histoire. Ensuite commencent les carnets d’Haller avec en incrustation le « traité sur le loup des steppes », texte relativement complexe de nature philosophique. Puis l’histoire proprement dite de Harry Haller reprend avec la rencontre d’Hermine qui va être déterminante dans la vie et la réflexion de Haller.

Ce magnifique roman écrit en 1927 a une valeur prémonitoire : il annonce déjà la deuxième guerre mondiale. Hermann Hesse (Harry Haller) - notez les initiales-, sera d’ailleurs mis au ban de la société allemande pour ses idées pacifistes qui ne sont pas dans l’air du temps. Peut-on y voir une forme d’autobiographie ? Ce n’est pas douteux.

Harry Haller est un drôle de personnage. Un personnage complexe, agoraphobe, et misanthrope apparemment. Il aime cependant la compagnie et joue le jeu des convenances sociales. Sa haine de la foule ne l’empêche pas de se retrouver dans un dancing bruyant et bondé. Désabusé dans un monde qui lui est incompréhensible, il se sent étranger et éprouve une nostalgie sans objet. Son besoin de solitude, d’indépendance et de liberté va de pair avec une dénonciation de l’hypocrisie et du mensonge qui régit la vie en société et caractérise le bourgeoisisme. Alors il se livre à une réflexion sur l’homme et sa dualité : homme et loup, et sa pluralité qui fait qu’un homme peut présenter des centaines de facettes différentes. Effet miroir, antagonisme et schizophrénie, contradictions transparaissent au fil des pages de ce chef d’œuvre où un certain pessimisme et un désespoir aux accents kierkegaardiens et même camusiens nous amène en une situation où l’idée du suicide apparaît comme un refuge pour le cas où cette vie deviendrait insupportable. Cette tendance suicidaire aide Haller à vivre paradoxalement. Cette vie d’écœurement et de souffrance, de désespoir et de fausseté, d’ambiguïté et de cautèle, de perversion et de futilité, dans un univers parfois kafkaïen ne vaut pas la peine d’être vécue semble-t-il. Toutefois, Haller a peur de la mort, du dernier instant précisément.

Et puis c’est la découverte d’un autre monde avec Hermine qui lui apprend à trouver l’indispensable équilibre entre le monde des autres et le soi, et Maria qui « ouvrent des brèches dans l’édifice de ses valeurs esthétiques ». Hesse nous offre une magnifique description de la fête dans la scène du dancing, et nous introduit dans un monde fantastique dans l’évocation du théâtre magique peuplé d’ « insensés », où se déroulent des scènes d’une violence inouïe notamment lors de la partie de chasse. C’est un peu l’éloge de la folie.

Un roman riche, en conclusion, et enrichissant assurément, qui nous offre une réflexion saisissante sur le thème de la place de l’Homme sur terre, et dans lequel on peut sentir l’influence de Nietzsche et à un degré moindre de Jung. La multiplicité de la personnalité est mise en évidence dans la scène de la partie d’échec avec les figurines. À noter la très belle traduction de A. Cade. C’est un ouvrage non seulement de philosophie mais encore un chef d’œuvre de la littérature.

Quelques passages forts pour finir :

« L’homme n’est rien d’autre qu’une passerelle étroite, périlleuse, entre la nature et l’esprit. »

« …la splendeur de l’instant et la misère de son flétrissement… »

« …l’immense vanité, le caractère aventureux et douloureusement désespéré de l’existence humaine… »

« Réfléchir une heure ; rentrer en soi-même pendant un moment et se demander quelle part on prend personnellement au règne du désordre et de la méchanceté dans le monde, quel est le poids de notre responsabilité ; cela, vois-tu, personne n’en a envie ! »

« Même si tu sais que ton combat ne sera pas victorieux, ton existence n’en est pas banale et absurde pour autant. Elle est bien plus banale lorsque tu luttes pour une bonne cause, pour un idéal, avec la certitude d’atteindre ton but. » ( Cette phrase a des accents très camusiens et Guillaume d’Orange s’y retrouve : « "Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer.".

Bien d’autres passages sont dignes d’être mis en exergue . Au demeurant le mieux reste de lire ce magnifique livre.

Je me lance, humblement, Hermann Hesse n'étant pas critiquable à mes yeux, avec

Le loup des steppes , oeuvre majeure du XXème siècle.

"Ma vie avait été pénible, incohérente et malheureuse, elle conduisait au renoncement et au reniement, elle avait le goût de l'amertume humaine, mais elle était riche, fière et riche, souveraine même dans la misère. Qu'importait que le petit bout de chemin qui restait jusqu'au crépuscule fût, lui aussi, lamentablement perdu; le noyau de cette vie était noble, elle avait de la dignité, de la race : je ne misais pas des sous, je misais des étoiles."

L'homme dans toute sa complexité est au centre de ce livre à l'instar de l'adversité qui se joue en nous tout au long d'une existence entre connaissance et plaisir. Où se situent les limites d'un tout afin de trouver l'apaisement d'un équilibre , l'origine même de ce qu'est l'homme dans tous ses paradoxes. Quel est le sens de notre existence , quel est l'orchestre qui va jouer l'air déterminant de notre caractère , quelle essence va construire la mélodie de chacun.

Parcours initiatique et cynique , c'est au-delà de nos propres murs, construits par la force de notre esprit parfois fabulateur, que la perspective d'un « moi » pluriel se dresse face à l'homme démuni, devant cette observation qui, comme un forçat, frappe la conscience et mène l'érudit face à son ignorance de l'essentiel.

Hermann Hesse s'emploie à mettre le savoir au dessus de tout , s'empare du visage terne et agressif , écorché et fuyant de l'intellectuel qui s'indigne de la superficialité du plaisir et de la nature humaine frivole , il embrasse la destinée vouée à l’échec de toute une vie, le refus du bonheur avant d'en goûter les délices.

"Je sens brûler en moi un désir sauvage d'éprouver des sentiments intenses, des sensations ; une rage contre cette existence en demi-teinte, plate, uniforme et stérile ; une envie furieuse de détruire quelque chose, un grand magasin, par exemple, une cathédrale, ou moi-même ; une envie de commettre des actes absurdes et téméraires, d'arracher leur perruque à quelques idoles vénérées, de munir deux ou trois écoliers rebelles du billet tellement désiré qui leur permettrait de partir pour Hambourg, de séduire une petite jeune fille ou de tordre le cou à quelques représentants de l'ordre bourgeois. Car rien ne m'inspire un sentiment plus vif de haine, d'horreur et d'exécration que ce contentement, cette bonne santé, ce bien-être, cet optimisme irréprochable du bourgeois, cette volonté de faire prospérer généreusement le médiocre, le normal, le passable."

C'est dans une fresque littéraire inégalable , en compagnie d'une femme , d'un alter-ego, que dans une croûte digne d'une fable expressionniste, l'écorce se fend et trouble la sève du plaisir qui se répand, possédant une âme nouvelle dans un esprit nouveau, la résilience de nos propres troubles. Et si la victoire sur la vie n'était que la conception d'une dualité, de l'altérité qui nous possède ?

Un chef-d'oeuvre.

Le loup des steppes , oeuvre majeure du XXème siècle.

"Ma vie avait été pénible, incohérente et malheureuse, elle conduisait au renoncement et au reniement, elle avait le goût de l'amertume humaine, mais elle était riche, fière et riche, souveraine même dans la misère. Qu'importait que le petit bout de chemin qui restait jusqu'au crépuscule fût, lui aussi, lamentablement perdu; le noyau de cette vie était noble, elle avait de la dignité, de la race : je ne misais pas des sous, je misais des étoiles."

L'homme dans toute sa complexité est au centre de ce livre à l'instar de l'adversité qui se joue en nous tout au long d'une existence entre connaissance et plaisir. Où se situent les limites d'un tout afin de trouver l'apaisement d'un équilibre , l'origine même de ce qu'est l'homme dans tous ses paradoxes. Quel est le sens de notre existence , quel est l'orchestre qui va jouer l'air déterminant de notre caractère , quelle essence va construire la mélodie de chacun.

Parcours initiatique et cynique , c'est au-delà de nos propres murs, construits par la force de notre esprit parfois fabulateur, que la perspective d'un « moi » pluriel se dresse face à l'homme démuni, devant cette observation qui, comme un forçat, frappe la conscience et mène l'érudit face à son ignorance de l'essentiel.

Hermann Hesse s'emploie à mettre le savoir au dessus de tout , s'empare du visage terne et agressif , écorché et fuyant de l'intellectuel qui s'indigne de la superficialité du plaisir et de la nature humaine frivole , il embrasse la destinée vouée à l’échec de toute une vie, le refus du bonheur avant d'en goûter les délices.

"Je sens brûler en moi un désir sauvage d'éprouver des sentiments intenses, des sensations ; une rage contre cette existence en demi-teinte, plate, uniforme et stérile ; une envie furieuse de détruire quelque chose, un grand magasin, par exemple, une cathédrale, ou moi-même ; une envie de commettre des actes absurdes et téméraires, d'arracher leur perruque à quelques idoles vénérées, de munir deux ou trois écoliers rebelles du billet tellement désiré qui leur permettrait de partir pour Hambourg, de séduire une petite jeune fille ou de tordre le cou à quelques représentants de l'ordre bourgeois. Car rien ne m'inspire un sentiment plus vif de haine, d'horreur et d'exécration que ce contentement, cette bonne santé, ce bien-être, cet optimisme irréprochable du bourgeois, cette volonté de faire prospérer généreusement le médiocre, le normal, le passable."

C'est dans une fresque littéraire inégalable , en compagnie d'une femme , d'un alter-ego, que dans une croûte digne d'une fable expressionniste, l'écorce se fend et trouble la sève du plaisir qui se répand, possédant une âme nouvelle dans un esprit nouveau, la résilience de nos propres troubles. Et si la victoire sur la vie n'était que la conception d'une dualité, de l'altérité qui nous possède ?

Un chef-d'oeuvre.

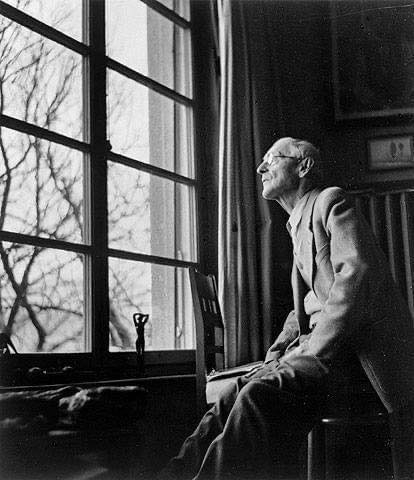

J'aurais aimé connaître la date de chaque texte pour savoir à quel moment Hesse a écrit tel ou tel texte, à quel moment de sa vie. Car on ne sait pas trop de quelle "vieillesse" on parle. Je ne vais pas nier que la curiosité m'a fait acheter ce recueil pour me confronter à la pensée tardive de l'auteur. Bien évidemment être "vieux" à notre époque n'a pas la même connotation que dans les années 50 ou 60. Hesse est mort en 62 à 85 ans. Donc il est important de replacer ses propos dans le contexte des années 60.

Les textes peuvent se classer en deux catégories : d'abord des réflexions basées sur des expériences vécues, des souvenirs, notamment dans le village suisse près de Lugano où il s'était retiré, et un choix de poèmes liés à la vieillesse. Il en ressort une impression étrange. D'abord parce que d'un côté, Hesse est considéré à cette époque comme un intellectuel, il a reçu le prix Nobel, et comme un sage. Puis, par ailleurs, Hesse se considère comme un vieillard, se plaignant de ses rhumatismes, de l'urbanisation de son village, des avancées technologiques et ne cesse de se comparer à la "jeunesse". Pour autant, ces deux aspects ne se contredisent pas et même se complètent. Ses propos ne sont pas radicaux et bien souvent le "vieux sage" enjoint son "vieux" lecteur, de ne pas rester en arrière et de savoir accepter le changement inhérent à la marche du monde. On reconnaît bien là cette notion d'impermanence que l'auteur expérimente depuis ses voyages en Inde et ses expériences spirituelles. C'est dans certains poèmes que l'on sent poindre une certaine interrogation face à la mort. L'allégorie des saisons se prête très bien à ce thème. L'automne et l'hiver se font plus insistants au fil du recueil, induisant un certain malaise chez le lecteur. Alors, en résumé, "L'éloge de la vieillesse", tel que présenté par Hesse n'est pas simplement une vie qui tire à sa fin mais un âge où les souvenirs et le vécu servent de socle à l'instant présent où les sentiments et les sens sont toujours aussi présents, même s'ils aboutissent à un réel différent. Tout est encore possible, jusqu'à la fin. Hermann Hesse, de toute manière, est devenu immortel.

Les textes peuvent se classer en deux catégories : d'abord des réflexions basées sur des expériences vécues, des souvenirs, notamment dans le village suisse près de Lugano où il s'était retiré, et un choix de poèmes liés à la vieillesse. Il en ressort une impression étrange. D'abord parce que d'un côté, Hesse est considéré à cette époque comme un intellectuel, il a reçu le prix Nobel, et comme un sage. Puis, par ailleurs, Hesse se considère comme un vieillard, se plaignant de ses rhumatismes, de l'urbanisation de son village, des avancées technologiques et ne cesse de se comparer à la "jeunesse". Pour autant, ces deux aspects ne se contredisent pas et même se complètent. Ses propos ne sont pas radicaux et bien souvent le "vieux sage" enjoint son "vieux" lecteur, de ne pas rester en arrière et de savoir accepter le changement inhérent à la marche du monde. On reconnaît bien là cette notion d'impermanence que l'auteur expérimente depuis ses voyages en Inde et ses expériences spirituelles. C'est dans certains poèmes que l'on sent poindre une certaine interrogation face à la mort. L'allégorie des saisons se prête très bien à ce thème. L'automne et l'hiver se font plus insistants au fil du recueil, induisant un certain malaise chez le lecteur. Alors, en résumé, "L'éloge de la vieillesse", tel que présenté par Hesse n'est pas simplement une vie qui tire à sa fin mais un âge où les souvenirs et le vécu servent de socle à l'instant présent où les sentiments et les sens sont toujours aussi présents, même s'ils aboutissent à un réel différent. Tout est encore possible, jusqu'à la fin. Hermann Hesse, de toute manière, est devenu immortel.

En Inde, à l’époque de Bouddha, soit vers le Ve siècle av. J.C., Siddhartha quitte son père en compagnie de son ami Govinda pour amorcer une quête spirituelle car il s’avère insatisfait de tout même s’il vit une existence de rêve auprès des siens. Pour ce faire, les deux amis décident d’accompagner les Shramanas qui étaient dans leur village. Ces derniers vont permettre à Siddhartha de tuer ses sens, de réveiller son Être intérieur et d’emprunter la voie de l’essentiel. Il apprend à gérer sa vie selon trois éléments : l’art de penser, d’attendre et de jeûner. Cependant, il réalise que la vérité et la réalité se trouvent au-delà des choses qu’il voit. Il décide de se rendre en ville et il aperçoit Kamala, une prostituée très belle. Il lui demande de lui enseigner les plaisirs de la chair. Cette dernière réalisant qu’il sait lire et écrire, lui recommande d’aller travailler pour un commerçant et de revenir riche et de porter de beaux vêtements. Siddhartha passe de nombreuses années dans cette ville à aimer la belle Kamala, à devenir riche, à jouer aux dés en misant de grosses sommes. Il fait l’apprentissage du mauvais côté de l’homme. Puis, lasse d’un tel mode de vie, il décide de tout quitter. Il part retrouver le passeur Vasudeva qui va accepter qu’il vive auprès de lui en adoptant un mode de vie simple. Il lui apprend, entre autres, à écouter le fleuve et à reconnaître l’importance de toute chose vivant autour de lui comme une roche, un oiseau, etc. Puis, un jour, Kamala à l’agonie, se retrouve auprès de Siddhartha et elle est accompagnée de son fils. Siddhartha réalise rapidement qu’il est le père du fils de Kamala. Cette dernière meurt et il a maintenant un enfant de 12 ans dont il doit s’occuper. Cependant, le jeune se rebelle contre son père qu’il juge trop bon et contre sa façon de vivre. Il part et Siddhartha ne pourra le retrouver. Il retourne auprès Vasudeva après avoir compris que son fils a agi comme il l’a fait auparavant avec le sien. Il se sent alors plus serein. Après avoir réalisé qu’il n’a plus rien à apprendre à Siddhartha, Vasudeva le quitte. Siddhartha devient le passeur d’une rive à l’autre pour emprunter la voie du fleuve. Sa réputation de sage gagne en popularité et Govinda, son ami d’enfance devenu Shramana et qui ne sait pas que c’est lui vient pour le rencontrer. Il ne le reconnaît pas et c’est Siddhartha qui lui révèle son identité. Mais encore, Siddhartha apprend à Govinda qu’il ne suit aucune doctrine, que le temps est factice, que les mots sont insignifiants. La sagesse ne peut être trouvée qu’à l’intérieur de soi. Il a atteint ainsi l’éveil. Il invite Govinda à l’embrasser sur le front et ce dernier après avoir vu des choses en lui, sourit.

Ce que j’ai pensé de ma lecture

Ce n’est pas le premier bouquin que je lis de l’illustre auteur allemand. J’ai d’ailleurs déjà abordé son chef d’oeuvre Le jeu des perles de verre sur ce blogue. Dans le passé, j’ai lu Narcisse et Goldmund et Le loup des steppes. Alors, il me tardait de découvrir Siddhartha, le dernier livre qu’Hermann Hesse a rédigé.

Je dois avouer comme pour ses autres livres que j’ai beaucoup aimé ma lecture. Pourquoi? Parce que c’est intelligent, c’est bien écrit, c’est profond, c’est un roman philosophique et j’aime réfléchir en lisant. Il y a des passages tout simplement merveilleux dans ce livre. En voici un exemple illustrant une réflexion de Siddhartha :

«Et toutes les voix, toutes les aspirations, toutes les convoitises, toutes les souffrances, tous les plaisirs, tout le bien, tout le mal, tout cela ensemble, c’était le monde. Tout ce mélange, c’était le fleuve des destinées accomplies, c’était la musique de la vie. Et lorsque Siddhartha prêtant l’oreille au son de ces mille et mille voix qui s’élevaient en même temps du fleuve, ne s’attacha plus seulement à celles qui clamaient la souffrance ou l’ironie, ou n’ouvrit plus son âme à l’une d’elles de préférence aux autres, en y faisant intervenir son Moi, mais les écouta toutes également dans son ensemble, dans leur Unité, alors il s’aperçut de tout l’immense concert de ces milliers de voix ne se composait que d’une seule parole : Om : la perfection.» (p. 156)

Ce livre respire la sagesse. On sent que l’auteur a voulu livrer un dernier message à son lectorat à partir de la quête de son personnage principal. Que les doctrines, que l’argent, que le jeu, rien n’est important. L’individu doit trouver tout seul sa voie. Alors, vous l’aurez compris, ce livre apparaît comme un roman d’apprentissage.

Je ne peux encore une fois que vous recommander la lecture de ce roman. Il se lit comme un conte où la lectrice ou le lecteur plonge au coeur de l’Orient porté par la brise d’un fleuve.

https://madamelit.ca/2023/05/30/madame-lit-siddhartha-dhermann-hesse/

Lien : https://madamelit.ca/2023/05..

Ce que j’ai pensé de ma lecture

Ce n’est pas le premier bouquin que je lis de l’illustre auteur allemand. J’ai d’ailleurs déjà abordé son chef d’oeuvre Le jeu des perles de verre sur ce blogue. Dans le passé, j’ai lu Narcisse et Goldmund et Le loup des steppes. Alors, il me tardait de découvrir Siddhartha, le dernier livre qu’Hermann Hesse a rédigé.

Je dois avouer comme pour ses autres livres que j’ai beaucoup aimé ma lecture. Pourquoi? Parce que c’est intelligent, c’est bien écrit, c’est profond, c’est un roman philosophique et j’aime réfléchir en lisant. Il y a des passages tout simplement merveilleux dans ce livre. En voici un exemple illustrant une réflexion de Siddhartha :

«Et toutes les voix, toutes les aspirations, toutes les convoitises, toutes les souffrances, tous les plaisirs, tout le bien, tout le mal, tout cela ensemble, c’était le monde. Tout ce mélange, c’était le fleuve des destinées accomplies, c’était la musique de la vie. Et lorsque Siddhartha prêtant l’oreille au son de ces mille et mille voix qui s’élevaient en même temps du fleuve, ne s’attacha plus seulement à celles qui clamaient la souffrance ou l’ironie, ou n’ouvrit plus son âme à l’une d’elles de préférence aux autres, en y faisant intervenir son Moi, mais les écouta toutes également dans son ensemble, dans leur Unité, alors il s’aperçut de tout l’immense concert de ces milliers de voix ne se composait que d’une seule parole : Om : la perfection.» (p. 156)

Ce livre respire la sagesse. On sent que l’auteur a voulu livrer un dernier message à son lectorat à partir de la quête de son personnage principal. Que les doctrines, que l’argent, que le jeu, rien n’est important. L’individu doit trouver tout seul sa voie. Alors, vous l’aurez compris, ce livre apparaît comme un roman d’apprentissage.

Je ne peux encore une fois que vous recommander la lecture de ce roman. Il se lit comme un conte où la lectrice ou le lecteur plonge au coeur de l’Orient porté par la brise d’un fleuve.

https://madamelit.ca/2023/05/30/madame-lit-siddhartha-dhermann-hesse/

Lien : https://madamelit.ca/2023/05..

j’ai décidé de plonger dans l’univers de l’un de mes écrivains allemands préférés. J’ai eu l’immense plaisir de lire Le jeu des perles de verre de Hermann Hesse. Ce roman a permis en grande partie à l’auteur de remporter en 1946 le prix Nobel de littérature. Il y a quelques années, j’avais lu Narcisse et Goldmund et Le loup des steppes de Hesse. Ces lectures font partie de celles dont je garde un excellent souvenir car les personnages sont des êtres marqués par une profondeur et un sens de l’observation critique très développé. Dans Le jeu des perles de verre, le lecteur a accès à la biographie fictive de Joseph Valet. Cette dernière a été écrite peu de temps après la mort de Valet. Ainsi, le lecteur est amené à suivre le chemin de vie détaillé de cet homme en ayant accès à son parcours en tant qu’étudiant, puis en tant que Maître (le poste le plus prestigieux de Castalie) du Jeu des perles de verre (sommet de l’abstraction ludique). Le récit se déroule principalement à Castalie, province imaginaire, lieu de prédilection de la culture et de l’ordre.

Ce livre trônait depuis très longtemps dans ma bibliothèque et le défi m’a permis de le sortir et de m’y immerger totalement. Pour moi, l’intérêt de ce bouquin repose, entre autres, sur l’évolution de Valet. Il décide de quitter Castalie dont il est le magister ludi (l’homme le plus important car il est responsable du jeu intellectuel qualifié de sommet de toute la vie spirituelle) pour vivre. Il rompt avec l’ordre établi pour aller à la rencontre de la liberté et de lui-même. Ses valeurs divergent du monde de Castalie qui apparaît comme un endroit fermé, une sorte de paradis isolé réservé aux intellectuels et coupé totalement des autres, du peuple. C’est l’endroit où la connaissance absolue apparaît comme la valeur la plus importante. Valet sent que le monde de Castalie connaîtra inévitablement sa fin et que ce dernier est sur le point d’entamer son déclin. À cet égard, Valet puisqu’il est conscient de la chute de l’ordre, décide de donner sa démission en tant que directeur et de quitter sa tour d’ivoire pour amorcer une quête de lui-même et de se réaliser dans la vita activa. Ainsi, en accédant à son moi, Valet remonte à la source même de sa vérité en tant qu’être humain. Le narrateur fait remarquer à propos de Valet qui est en marche vers sa liberté intérieure et la vie :

Il y avait longtemps que le jour et le monde n’avaient plus revêtu pour lui cet aspect, qu’ils n’avaient plus eu cette légèreté, cette beauté, cette innocence. Le bonheur d’être libre, de décider de lui-même, le pénétrait comme une boisson capiteuse. Depuis combien de temps n’avait-il plus éprouvé cette sensation, la grâce et le ravissement de cette illusion? […] Il se savait en sécurité, libre de tout engagement, il se savait pour un instant parfaitement disponible, dégagé du circuit, délivré de toute obligation de travail, de pensée, et ce jour lumineux, coloré, l’environnait de son doux rayonnement; il n’était qu’image, que présence, sans exigence, sans hier et sans lendemain. (p. 407-408).

Donc, entrer dans cet univers profond, beau comme une perle, c’est suivre la pensée d’un héros fascinant dans toute sa complexité d’artiste, d’intellectuel, de pédagogue, d’homme.

Voici une vidéo où l’on présente un extrait tiré du roman expliquant la chute fatale de Castalie.

Je suis vraiment heureuse d’avoir pris le temps de savourer chacune des phrases de ce récit. Il y a des livres comme ça, dont l’histoire nous transporte ailleurs, plus loin que soi et nous savons que c’est ça, la beauté, la vérité, le yin et le yang… Hesse est un grand écrivain et le lire, c’est s’ouvrir à une dimension où l’homme décide de vivre avec la société et non pas de s’en séparer.

Je vous laisse sur ce poème de Valet que j’ai trouvé magnifique car il résume en quelque sorte sa vie.

DEGRÉS

Fleurette passe et l’âge dépasse

la jeunesse : il est ainsi des fleurs

à chaque pas de la vie, de la sagesse, de la vertu;

chacune a sa saison, nulle l’éternité.

Cœur, quand la vie t’appelle,

sois paré à partir et à recommencer,

cours, vaillant, sans regret,

te plier à des jougs nouveaux et différents.

Et tout commencement un charme a sa demeure,

C’est lui qui nous protège et qui nous aide à vivre.

Franchissons donc, sereins, espace après espace;

n’acceptons en aucun les liens d’une patrie,

pour nous l’esprit du monde n’a ni chaînes, ni murs;

par degrés il veut nous hausser, nous grandir.

A peine acclimatés en un cercle de vie,

intimes en son logis, la torpeur nous menace.

Seul, prêt à lever l’ancre et à gagner le large,

tu pourras t’arracher aux glus des habitudes.

Peut-être aussi l’heure de la mort nous lancera-t-elle,

jeunes, vers de nouveaux espaces.

L’appel de la vie jamais ne prendra fin…

Allons, mon cœur, dis adieu et guéris.

Avez-vous déjà lu un roman de Hermann Hesse? Lequel?

Bien à vous,

Madame lit

https://madamelit.ca/2018/09/02/madame-lit-le-jeu-des-perles-de-verre/

Lien : https://madamelit.ca/2018/09..

Ce livre trônait depuis très longtemps dans ma bibliothèque et le défi m’a permis de le sortir et de m’y immerger totalement. Pour moi, l’intérêt de ce bouquin repose, entre autres, sur l’évolution de Valet. Il décide de quitter Castalie dont il est le magister ludi (l’homme le plus important car il est responsable du jeu intellectuel qualifié de sommet de toute la vie spirituelle) pour vivre. Il rompt avec l’ordre établi pour aller à la rencontre de la liberté et de lui-même. Ses valeurs divergent du monde de Castalie qui apparaît comme un endroit fermé, une sorte de paradis isolé réservé aux intellectuels et coupé totalement des autres, du peuple. C’est l’endroit où la connaissance absolue apparaît comme la valeur la plus importante. Valet sent que le monde de Castalie connaîtra inévitablement sa fin et que ce dernier est sur le point d’entamer son déclin. À cet égard, Valet puisqu’il est conscient de la chute de l’ordre, décide de donner sa démission en tant que directeur et de quitter sa tour d’ivoire pour amorcer une quête de lui-même et de se réaliser dans la vita activa. Ainsi, en accédant à son moi, Valet remonte à la source même de sa vérité en tant qu’être humain. Le narrateur fait remarquer à propos de Valet qui est en marche vers sa liberté intérieure et la vie :

Il y avait longtemps que le jour et le monde n’avaient plus revêtu pour lui cet aspect, qu’ils n’avaient plus eu cette légèreté, cette beauté, cette innocence. Le bonheur d’être libre, de décider de lui-même, le pénétrait comme une boisson capiteuse. Depuis combien de temps n’avait-il plus éprouvé cette sensation, la grâce et le ravissement de cette illusion? […] Il se savait en sécurité, libre de tout engagement, il se savait pour un instant parfaitement disponible, dégagé du circuit, délivré de toute obligation de travail, de pensée, et ce jour lumineux, coloré, l’environnait de son doux rayonnement; il n’était qu’image, que présence, sans exigence, sans hier et sans lendemain. (p. 407-408).

Donc, entrer dans cet univers profond, beau comme une perle, c’est suivre la pensée d’un héros fascinant dans toute sa complexité d’artiste, d’intellectuel, de pédagogue, d’homme.

Voici une vidéo où l’on présente un extrait tiré du roman expliquant la chute fatale de Castalie.

Je suis vraiment heureuse d’avoir pris le temps de savourer chacune des phrases de ce récit. Il y a des livres comme ça, dont l’histoire nous transporte ailleurs, plus loin que soi et nous savons que c’est ça, la beauté, la vérité, le yin et le yang… Hesse est un grand écrivain et le lire, c’est s’ouvrir à une dimension où l’homme décide de vivre avec la société et non pas de s’en séparer.

Je vous laisse sur ce poème de Valet que j’ai trouvé magnifique car il résume en quelque sorte sa vie.

DEGRÉS

Fleurette passe et l’âge dépasse

la jeunesse : il est ainsi des fleurs

à chaque pas de la vie, de la sagesse, de la vertu;

chacune a sa saison, nulle l’éternité.

Cœur, quand la vie t’appelle,

sois paré à partir et à recommencer,

cours, vaillant, sans regret,

te plier à des jougs nouveaux et différents.

Et tout commencement un charme a sa demeure,

C’est lui qui nous protège et qui nous aide à vivre.

Franchissons donc, sereins, espace après espace;

n’acceptons en aucun les liens d’une patrie,

pour nous l’esprit du monde n’a ni chaînes, ni murs;

par degrés il veut nous hausser, nous grandir.

A peine acclimatés en un cercle de vie,

intimes en son logis, la torpeur nous menace.

Seul, prêt à lever l’ancre et à gagner le large,

tu pourras t’arracher aux glus des habitudes.

Peut-être aussi l’heure de la mort nous lancera-t-elle,

jeunes, vers de nouveaux espaces.

L’appel de la vie jamais ne prendra fin…

Allons, mon cœur, dis adieu et guéris.

Avez-vous déjà lu un roman de Hermann Hesse? Lequel?

Bien à vous,

Madame lit

https://madamelit.ca/2018/09/02/madame-lit-le-jeu-des-perles-de-verre/

Lien : https://madamelit.ca/2018/09..

Roman initiatique, "L'ornière" est une des premières oeuvres de Hesse. On y décèle déjà les thèmes qui, selon moi, deviendront sa marque de fabrique. L'individu prenant conscience de sa spécificité, se percevant différent des autres (ex : Knulp, Narcisse et Goldmund, le loup des steppes, Demian...). Puis, et surtout, le fait que cette différence se ressent par un romantisme et une spiritualité particulière. Tous les personnages de Hesse sont en quête spirituelle ou du moins, d'une autre vision de la vie, plus proche de la nature, se démarquant ainsi de leur groupe social. le jeune Hans Giebenrath n'échappe pas à cette règle. Très tôt on le voit se promener à travers les paysages champêtres, près du fleuve, vivant au rythme de la nature. C'est sa famille, l'école et l'État qui veulent faire de lui un savant théologien et s'acharneront à le détourner de son penchant initial. Hans, trop jeune, se pliera à la volonté de ses maîtres en réussissant brillamment ses examens. Mais, au séminaire, peu à peu, ses premiers penchants referont surface et le détourneront du chemin tracé par les adultes. Hesse se méfie du conformisme, de la bien-séance bourgeoise pour se tourner vers une spiritualité où il trouvera sa voie.

Mais ce roman de jeunesse ne m'a pas vraiment convaincu. J'ai fini le livre en diagonale tant l'auteur se répand en descriptions psychologiques, à mon sens, redondantes et inutiles. On se perd dans les méandres de ce cerveau adolescent alors que le lecteur a déjà compris où tout cela, tragiquement, ira finir. Pour autant, c'est un livre très représentatif de son auteur, à l'image de ses autres ouvrages, plus aboutis.

Mais ce roman de jeunesse ne m'a pas vraiment convaincu. J'ai fini le livre en diagonale tant l'auteur se répand en descriptions psychologiques, à mon sens, redondantes et inutiles. On se perd dans les méandres de ce cerveau adolescent alors que le lecteur a déjà compris où tout cela, tragiquement, ira finir. Pour autant, c'est un livre très représentatif de son auteur, à l'image de ses autres ouvrages, plus aboutis.

J'ai pris l'habitude de lire les recueils de nouvelles dans l'inspiration du moment, selon les titres. Tout où presque prend ses racines dans l'enfance... Une bonne raison de commencer par « Âme d'enfant ». Ensuite vient le jeune homme amoureux dans « La scierie de marbre », puis à un âge plus avancé « Klein et Wagner » avec une rupture radicale dans une vie de famille bien installée, et enfin, avec « Le dernier été de Klingsor », une période de solitude comme on en connaît tous au moins une fois dans la vie. Quatre périodes de la vie, quatre « saisons » que j'évoque ici dans mon ordre de lecture, formant en arrière-plan un autoportrait précis et complet de l'auteur à travers ses personnages de fiction.

Âme d'enfant :

Racontée à la première personne, est une histoire que j'ai particulièrement aimée. Au bord de la dépression, se sentant « petit et nul », en conflit avec son père, le chemin à trouver dans cette vie compliquée ne va pas de soi pour ce petit garçon au langage soutenu d'écrivain confirmé. Avec la peur de tomber dans le mal, le vol, voire dans le crime. Désordre intellectuel provoqué par le poids d'une éducation religieuse destinée à briser toute résistance. L'auteur cherche aux tréfonds de l'âme humaine, explorant en précurseur, il y a un siècle de cela, les sentiments d'un enfant insoumis. le propos n'est pas à la légèreté même si l'auteur a recours de temps à autre à l'humour.

La scierie du marbrier :

Le narrateur a réussi ses examens. Il a vingt-quatre ans et ce qu'il faut d'argent pour passer deux mois de vacances sans soucis. La nature est exubérante en ce beau mois de juin.

Il est dans cet « élan irrésistible vers le bonheur », évoqué dans la nouvelle Klein et Wagner. Au milieu d'un vallon boisé il découvre une scierie de marbre et fait la connaissance du propriétaire et de sa fille Hélène. le jeune homme est libre, voit s'ouvrir tous les possibles et ne rêve qu'à l'amour. Il perçoit que la jeune fille mélancolique, restant à distance, cache un secret. C'est la nouvelle la plus courte du recueil, peut-être trop courte pour faire passer aussi vite d'une idylle à une vraie tragédie. Angoisse, mystère, amour et mort sont les ingrédients de cette histoire ouvrant le recueil.

Klein et Wagner :

Dans ce récit plus question d'un enfant ayant volé des figues à son père mais d'un dénommé Klein en rupture avec sa femme et ses enfants, fuyant vers l'Italie sous un faux nom – revolver en poche – après avoir détourné de l'argent à son entreprise. Comme une prise de distance avec ce personnage sulfureux, le récit est raconté à la troisième personne. Les thèmes sont l'amour et la dépression, l'espoir d'une nouvelle vie, d'une rencontre qui change tout.

Peut-être la nouvelle la plus tourmentée, à la limite du fantastique avec hallucinations proche de la folie.

Le dernier été de Klingsor :

La religion est présente et Dieu invoqué régulièrement. le Dieu de Hermann Hesse n'est pas un Dieu soumettant l'homme, il semble plutôt assimilé à la nature, à la vie dans son ensemble dont l'homme n'est qu'un élément parmi d'autres. A travers ce peintre nommé Klingsor, l'auteur mène une introspection poussée sur la fonction de l'art et sur la mort. Un court roman qui me semble donner un reflet particulièrement saisissant des aspirations et des angoisses d'Hermann Hesse :

« Il plongeait furieusement son pinceau dans le cadmium ou le cobalt aux fraîches tonalités, il étirait par touches fluides la laque de garance à travers l'or et le vert du ciel. »

J'ai aimé et trouvé très actuelle la façon qu'à le narrateur de voyager dans des contrées extraordinaires… en fait dans la campagne environnante, par sa seule intense vie intérieure. On est loin des impératifs modernes de consommation effrénée, d'impératifs de destinations lointaines ! Lui trouve l'exotisme au cours d'une promenade ou à l'évocation d'un poème avec un ami.

La chute est à la hauteur de cette belle et longue nouvelle.

Hermann Hesse est un écrivain, poète et peintre allemand, ayant pris à partir de 1924 la nationalité Suisse, lauréat du prix Nobel de littérature 1946. Sa famille était dans la frange piétiste du protestantisme allemand, prônant une éducation extrêmement dure. Homme revendiquant son libre arbitre, il gardera toute sa vie une opposition farouche à l'autorité. Quand il écrit Âme d'enfant c'est un peu la sienne qu'il décrit ; Klein et Wagner représente la fuite et l'errance qu'il a connu plusieurs fois. le dernier été de Klingsor est le reflet du grand promeneur qu'il a été, peignant des paysages. La fiction part chez lui de ce qu'il a vécu, toujours...

La nature, les saisons, les couleurs sont au coeur de récits où il explore et peint l'âme humaine, exaltant la vie quand elle n'est pas sous contrainte. Il y a là bien des raisons de nous y intéresser face aux questions actuelles de dérèglement climatique et d'injonction à la soumission à un ordre du monde pourtant mortifère. Écrits bien avant le loup des steppe et Narcisse et Goldmund, ils sont d'une grande modernité et donnent un bel aperçu du génie de cet immense auteur. C'est mon avis… le partagez-vous ?

Certains éléments biographiques repris dans cette chronique sont tirés du documentaire : « Hermann HESSE – Un siècle d'écrivains : Être poète ou rien du tout ». Je vous le recommande si vous vous intéressez à cet auteur !

******

Chronique avec photos sur Clesbibliofeel ou Bibliofeel, lien direct ci-dessous...

Lien : https://clesbibliofeel.blog/..

Âme d'enfant :

Racontée à la première personne, est une histoire que j'ai particulièrement aimée. Au bord de la dépression, se sentant « petit et nul », en conflit avec son père, le chemin à trouver dans cette vie compliquée ne va pas de soi pour ce petit garçon au langage soutenu d'écrivain confirmé. Avec la peur de tomber dans le mal, le vol, voire dans le crime. Désordre intellectuel provoqué par le poids d'une éducation religieuse destinée à briser toute résistance. L'auteur cherche aux tréfonds de l'âme humaine, explorant en précurseur, il y a un siècle de cela, les sentiments d'un enfant insoumis. le propos n'est pas à la légèreté même si l'auteur a recours de temps à autre à l'humour.

La scierie du marbrier :

Le narrateur a réussi ses examens. Il a vingt-quatre ans et ce qu'il faut d'argent pour passer deux mois de vacances sans soucis. La nature est exubérante en ce beau mois de juin.

Il est dans cet « élan irrésistible vers le bonheur », évoqué dans la nouvelle Klein et Wagner. Au milieu d'un vallon boisé il découvre une scierie de marbre et fait la connaissance du propriétaire et de sa fille Hélène. le jeune homme est libre, voit s'ouvrir tous les possibles et ne rêve qu'à l'amour. Il perçoit que la jeune fille mélancolique, restant à distance, cache un secret. C'est la nouvelle la plus courte du recueil, peut-être trop courte pour faire passer aussi vite d'une idylle à une vraie tragédie. Angoisse, mystère, amour et mort sont les ingrédients de cette histoire ouvrant le recueil.

Klein et Wagner :

Dans ce récit plus question d'un enfant ayant volé des figues à son père mais d'un dénommé Klein en rupture avec sa femme et ses enfants, fuyant vers l'Italie sous un faux nom – revolver en poche – après avoir détourné de l'argent à son entreprise. Comme une prise de distance avec ce personnage sulfureux, le récit est raconté à la troisième personne. Les thèmes sont l'amour et la dépression, l'espoir d'une nouvelle vie, d'une rencontre qui change tout.

Peut-être la nouvelle la plus tourmentée, à la limite du fantastique avec hallucinations proche de la folie.

Le dernier été de Klingsor :