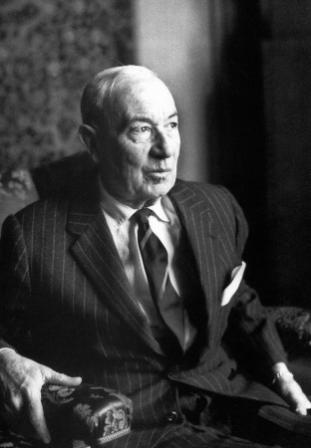

Nationalité : France

Né(e) à : Paris , le 13/03/1888

Mort(e) à : Paris , le 23/07/1976

Né(e) à : Paris , le 13/03/1888

Mort(e) à : Paris , le 23/07/1976

Biographie :

Paul Morand est un écrivain, diplomate et académicien français.

Il est le fils du haut fonctionnaire et artiste Eugène Morand (1853-1930). Après des études à l'École libre des Sciences politiques, il fut reçu en 1913 premier au grand concours des ambassades, et embrassa une carrière de diplomate.

Sa carrière diplomatique est allée de pair avec une carrière littéraire très féconde : son œuvre compte une centaine de romans, nouvelles, portraits de villes et chroniques. Il fréquente les milieux politiques, diplomatiques, mondains, et se lie avec Proust, Cocteau, Misia Sert, avec lesquels il partage le goût des soupers fins et la passion de la littérature.

Dès la fin de la Première Guerre mondiale, il collabore régulièrement à La N.R.F. et publie des nouvelles. Des postes à l'étranger, il rapporte de remarquables textes sur les villes.

Ayant réintégré les Affaires étrangères en 1938, Paul Morand se trouvait, au moment de la défaite de 1940, à Londres où il occupait les fonctions de responsable de la mission de guerre économique. Mis à la retraite d'office par le gouvernement de Vichy, il publiait en 1941 "Chroniques de l'homme maigre", livre d'orientation maréchaliste. De cette période datent encore "Propos des 52 semaines" (1943), "L'Homme pressé" (1941), "Excursions immobiles" (1944).

Avec le retour de Laval au gouvernement, il était nommé à la présidence de la commission de censure cinématographique, avant de terminer la guerre comme ambassadeur à Berne, ce qui lui valut d'être révoqué à la Libération, et contraint à l'exil en Suisse. Il y passe une dizaine d'années avant d'être à nouveau admis sur le sol français. Il devient à la même époque le modèle et le protecteur d'une nouvelle génération d'écrivains qu'on appellera par la suite les Hussards.

Paul Morand a été l'un des premiers chantres de la vie moderne, du cosmopolitisme, des voitures de course, du jazz, des voyages. Il a été élu à l'Académie française en 1968.

+ Voir plusPaul Morand est un écrivain, diplomate et académicien français.

Il est le fils du haut fonctionnaire et artiste Eugène Morand (1853-1930). Après des études à l'École libre des Sciences politiques, il fut reçu en 1913 premier au grand concours des ambassades, et embrassa une carrière de diplomate.

Sa carrière diplomatique est allée de pair avec une carrière littéraire très féconde : son œuvre compte une centaine de romans, nouvelles, portraits de villes et chroniques. Il fréquente les milieux politiques, diplomatiques, mondains, et se lie avec Proust, Cocteau, Misia Sert, avec lesquels il partage le goût des soupers fins et la passion de la littérature.

Dès la fin de la Première Guerre mondiale, il collabore régulièrement à La N.R.F. et publie des nouvelles. Des postes à l'étranger, il rapporte de remarquables textes sur les villes.

Ayant réintégré les Affaires étrangères en 1938, Paul Morand se trouvait, au moment de la défaite de 1940, à Londres où il occupait les fonctions de responsable de la mission de guerre économique. Mis à la retraite d'office par le gouvernement de Vichy, il publiait en 1941 "Chroniques de l'homme maigre", livre d'orientation maréchaliste. De cette période datent encore "Propos des 52 semaines" (1943), "L'Homme pressé" (1941), "Excursions immobiles" (1944).

Avec le retour de Laval au gouvernement, il était nommé à la présidence de la commission de censure cinématographique, avant de terminer la guerre comme ambassadeur à Berne, ce qui lui valut d'être révoqué à la Libération, et contraint à l'exil en Suisse. Il y passe une dizaine d'années avant d'être à nouveau admis sur le sol français. Il devient à la même époque le modèle et le protecteur d'une nouvelle génération d'écrivains qu'on appellera par la suite les Hussards.

Paul Morand a été l'un des premiers chantres de la vie moderne, du cosmopolitisme, des voitures de course, du jazz, des voyages. Il a été élu à l'Académie française en 1968.

Source : www.academie-francaise.fr

Ajouter des informations

étiquettes

Videos et interviews (37)

Voir plusAjouter une vidéo

Retrouvez les derniers épisodes de la cinquième saison de la P'tite Librairie sur la plateforme france.tv : https://www.france.tv/france-5/la-p-tite-librairie/ N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune des vidéos de la P'tite Librairie. Savez-vous quel livre est le meilleur guide si vous voulez visiter New York ? Et même si vous ne partez pas en voyage, il vous transportera jusque là-bas ? « New York » de Paul Morand, c'est à lire en poche chez GF.

Podcasts (13)

Voir tous

Citations et extraits (513)

Voir plus

Ajouter une citation

L'apéritif, c'est la prière du soir des Français.

LA FLEUR DOUBLE, Chapitre III.

LA FLEUR DOUBLE, Chapitre III.

“Autrefois on cultivait les enfants, aujourd’hui on les force, et ce forçage porte uniquement sur le cerveau et même sur une seule faculté du cerveau, la mémoire ; pour sélectionner les élèves, on a choisi de surcharger les mémoires jusqu’à ce qu’elles craquent.”

Que de temps perdu à gagner du temps.

La peur a détruit plus de choses en ce monde que la joie n’en a créé.

À voir ce que l'école exige aujourd'hui de nos fils, je me demande combien de pères seraient capables d'êtres des enfants.

"Il existe une technique du congé, mais nul ne nous l'a enseignée ; nous avons appris de nos parents à mesurer ce que l'oisiveté nous fait perdre, non ce qu'elle nous fait gagner. Aujourd'hui, il nous faut réapprendre le relâchement. C'est un métier comme un autre, c'est aussi une vocation."

(Les femmes) obéissent à une horloge invisible ; la preuve, c'est qu'elles sont en retard avec régularité.

Harlem, c’est la patrie du jazz. Le jazz, c’est la mélodie nègre du sud débarquant à la gare de Pennsylvanie, plaintive et languissante, soudain affolée par ce Manhattan adoré, où tout est bruit et lumière ; c’est le rêve du Mississipi, devenu cauchemar, entrecoupé de trompes d'autos, de sirènes ; comme à travers Wagner on pressent le tumulte des éléments, ce qu’on entend au fond du jazz, c’est la rumeur de Lenox Avenue. Le nègre est heureux à New-York. Ni durs travaux, ni Klu-Klux-Klan, ni wagons réservés ; en pleine ville, dans les restaurants populaires, un nègre peut maintenant se faire servir. Beaucoup d'écoles de Blancs l’admettent, sauf protestation des parents blancs. Les plus cultivés ont accès aux professions libérales ; ils forment un centre artistique agréable, une petite « intelligenzia » en contact avec les milieux analogues blancs ; elle compte des artistes comme le ténor Roland Hayes, Paul Robeson, l’acteur incomparable d’Emperor Jones et le beau baryton de Show-boat, Walter White, excellent Romancier noir.

Que j’en ai vus de cœurs intermittents, de géographies élastiques, de situations fluides, de fortunes fondantes, de mœurs chancelantes, de monnaies à éclipses, de vérités contradictoires, toutes définitives ! Notre âge est las des farces et attrapes du Destin ; il est blasé sur l’inattendu. Je m’habitue mal à des rapports humains de plus en plus inharmoniques et contentieux, à travers des dialogues qui ne sont plus que deux monologues, où la logique et l’irrationnel, où Descartes et Lautréamont, nous sollicitent en même temps ; on nous fait cadeau de la vitesse, laquelle engendre le sur-place ; les voitures deviennent des maisons, et les maisons, des caravanes ; le bout du monde n’existe pas plus que le bout de nos embarras ; le lendemain n’est jamais celui qu’on attendait.

L’amour n’est pas un sentiment, c’est un art.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Paul Morand

Lecteurs de Paul Morand (1279)Voir plus

Quiz

Voir plus

Les écrivaines du XVIIe siècle

Comment s'appelait la fille de Mme de Sévigné ?

Françoise de Simiane

Françoise de Grignan

Marie des Rochers

Françoise d'Aix

6 questions

262 lecteurs ont répondu

Créer un quiz sur cet auteur262 lecteurs ont répondu