Critiques de Paul Veyne (150)

Un essai intéressant, libre, personnel et érudit tout à la fois. L'auteur s'intéresse à la psychologie de Constantin, dont il défend la sincérité. Les explications sont convaincantes, accessibles, parfois partielles. La diffusion du christianisme, très minoritaire encore sous Constantin, est bien expliquée dans le cadre d'un empire qui aurait pu ne pas devenir chrétien aussi certainement qu'on a tendance à le penser avec un jugement a posteriori trompeur. On peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'avance Paul Veyne mais c'est toujours intéressant et agréable à lire. Ainsi que penser vraiment de la tolérance de Constantin, abandonnée par ses successeurs, puisqu'il n'avait pas les moyens de convertir rapidement tout les habitants de l'Empire ?

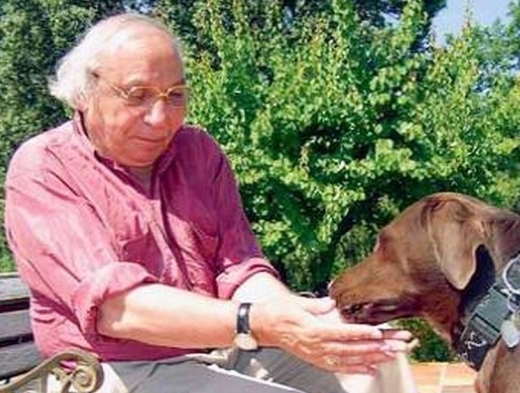

Paul Veyne (né en 1930), ancien professeur d'histoire au Collège de France, a répondu en 1995 aux questions d'une intervieweuse. Ce sont des propos à bâtons rompus sur sa vie personnelle, sur ses relations intellectuelles (avec R. Aron, par exemple), sur ses opinions et, bien sûr, sur sa spécialité, l'Histoire. Ses réponses n'engagent que lui et, pour ma part, je n'y adhère pas forcément. Par exemple, il déclare « Il n'est pas vrai que les hommes se posent spontanément certaines questions: que puis-je espérer dans l'au-delà ? d'où venons-nous ? où allons-nous ? Ce sont les religions qui créent ces anxiétés, et non l'anxiété qui se donne la religion pour se calmer ». (p. 88). Je ne souscris pas à cette affirmation, même si beaucoup de penseurs religieux ont abusivement fait pression sur leurs ouailles.

Mais, le plus intéressant dans ce livre, ce sont ses considérations sur l'Histoire. P. Veyne dit notamment « Aujourd'hui, certains historiens sont plutôt portés à expliquer, d'autres plutôt à expliciter. Les premiers se demandent ce que l'homme fait; les seconds, ce qu'il est » (p. 158). Un peu plus loin (p. 176), il ajoute « Il faut réfléchir. On n'écrit pas l'histoire à coup de rigueur patiente, mais à coup d'invention. (…) Alors, quand on s'efforce ainsi de devenir un appareil de radiographie, que finit-on par apercevoir ? un squelette évidemment, une définition ferme, sans chair ni nuances, bref un idéal-type [au sens de Max Weber] ». On l'aura compris, P. Veyne ne cherche pas à valoriser l'érudition et l'accumulation de faits historiques avérés.

J'ai trouvé ce livre assez intéressant et facile à lire. Même une personne peu versée dans le domaine historique peut trouver un profit à cette lecture.

Mais, le plus intéressant dans ce livre, ce sont ses considérations sur l'Histoire. P. Veyne dit notamment « Aujourd'hui, certains historiens sont plutôt portés à expliquer, d'autres plutôt à expliciter. Les premiers se demandent ce que l'homme fait; les seconds, ce qu'il est » (p. 158). Un peu plus loin (p. 176), il ajoute « Il faut réfléchir. On n'écrit pas l'histoire à coup de rigueur patiente, mais à coup d'invention. (…) Alors, quand on s'efforce ainsi de devenir un appareil de radiographie, que finit-on par apercevoir ? un squelette évidemment, une définition ferme, sans chair ni nuances, bref un idéal-type [au sens de Max Weber] ». On l'aura compris, P. Veyne ne cherche pas à valoriser l'érudition et l'accumulation de faits historiques avérés.

J'ai trouvé ce livre assez intéressant et facile à lire. Même une personne peu versée dans le domaine historique peut trouver un profit à cette lecture.

Livre excellent en ce qu'il ouvre de nombreuses perspectives de réflexion. le monde antique qu'il dessine s'éloigne des clichés, de ce que l'on croit savoir, et nous oriente vers une image, peut-être pas absolument vraie (qui peu prétendre s'approcher de la vérité, plus encore en histoire avec la distance des siècles) mais en tout cas plus authentique.

Le passage sur les valeurs extrêmement virilistes de l'élite romaine, où l'on s'affirmait par sa maîtrise de soi, son dédain des femmes et son détachement de l'amour, par son mépris de la mollesse, des loisirs vains comme la musique et la danse, étaient étranges à lire dans le contexte contemporain et l'actualité autour des talibans. Paul Veyne, qui affectionnait les parallèles audacieux, aurait peut-être osé celui-ci, eussent ces pages été écrites aujourd'hui et non en 88.

4 étoiles et non 5, parce que l'absence de notes de bas de pages m'a pesé. C'est dommage dans un livre d'histoire. Les références bibliographiques citées à la fin sont intéressantes, mais des notes de bas de page venant appuyer une idée en particulier auraient été appréciables. A plusieurs moments, on aimerait savoir sur quoi se base Paul Veyne pour en arriver à ses conclusions.

Le passage sur les valeurs extrêmement virilistes de l'élite romaine, où l'on s'affirmait par sa maîtrise de soi, son dédain des femmes et son détachement de l'amour, par son mépris de la mollesse, des loisirs vains comme la musique et la danse, étaient étranges à lire dans le contexte contemporain et l'actualité autour des talibans. Paul Veyne, qui affectionnait les parallèles audacieux, aurait peut-être osé celui-ci, eussent ces pages été écrites aujourd'hui et non en 88.

4 étoiles et non 5, parce que l'absence de notes de bas de pages m'a pesé. C'est dommage dans un livre d'histoire. Les références bibliographiques citées à la fin sont intéressantes, mais des notes de bas de page venant appuyer une idée en particulier auraient été appréciables. A plusieurs moments, on aimerait savoir sur quoi se base Paul Veyne pour en arriver à ses conclusions.

La destruction des ruines de Palmyre par les islamo-racailles de Daech, fournit à l'auteur l'opportunité d'écrire cet ouvrage qui fait état essentiellement de suppositions voire de supputations, tant il est vrai qu'il ne semble pas possible d'avoir de certitudes quand à la vie quotidienne dans la cité de Palmyre, pas beaucoup plus pour le reste d'ailleurs. Aussi, l'auteur remplit-il son ouvrage de beaucoup de pages sur un sujet connu: Zénobie, reine de Palmyre qui tenta de conquérir Rome.

J'ai beaucoup aimé. On peut en retirer de nombreuses leçons pour mieux apprécier la vie. Bien sûr, il faut le mettre en perspective par rapport à l'époque dans laquelle nous vivons. La lecture peut parfois être difficile, je la conseillerai donc à partir de la fin du lycée ou à des personnes aimant la philosophie.

Cette anthologie de peintures obéit à plusieurs contraintes :elle porte sur une séquence de temps limitée (1500/1800), sur un seul pays (L’Italie) et , surtout , sur les choix personnels et forcément subjectifs d’un homme :Paul Veyne. Entre prologue et épilogue , 255 tableaux ,plus ou moins célèbres, sont commentés . Le fait que l’auteur soit historien se perçoit dan ses analyses , plus portées sur le contexte que sur les canons esthétiques . L’aspect subjectif rend la lecture très abordable (pas trop de technique) mais peut parfois paraître un peu superficiel .

Si vous n’êtes pas allé à Pompéi, gardez ce projet pour l’après-Covid, et si vous avez déjà visité la Villa des Mystères, cette lecture vous donnera le goût du revenez-y. Ce livre a une thèse : ces fresques — parmi les plus fameuses de l’antiquité — ne représentent pas un mystère initiatique mais une noce privée, plus précisément des scènes de gynécée autour d’un bain prénuptial ou postnuptial. Elles en décrivent les rites et y ajoutent Bacchus/Dionysos parce qu’il est le dieu des fêtes et du vin, et même, nous dit Veyne, le dieu de l’amour fidèle (lecteur de Phèdre, je croyais Ariane délaissée ; les contes mythologiques ont de bien nombreuses variantes…). L’idée du mystère viendrait du van dans lequel le phallus est couvert, mais cette image était paraît-il banale et réjouissante, l’auteur apportant force exemples à l’appui.

L’illustration est complète, de qualité suffisante, quoiqu’inférieure à celles du Sexe et l’effroi de Quignard dans l’édition de 1994. À la différence des sombres méditations de ce dernier, Veyne nous raconte avec simplicité le confinement des femmes, la vie privée des notables de province, et l’importation des arts à l’époque hellénistique. Il revient longuement sur le rôle de la religion romaine, pimentée pour quelques privilégiés par l’initiation aux Mystères dont ils attendaient quelques avantages dans ce monde ou dans l’autre. Dans sa tranquille mécréance, Veyne décline les alternatives de l’émoi religieux : « Le choc existentiel était sans commune mesure avec sa cause probablement médiocre. On connaît ces passionnés dont une révélation plus grande ou plus petite a changé la vie : la poésie, la lecture d’Épictète, un gourou, les activités charitables, l’idéal de mourir en combattant, la chaleur éthique où politique, un fan-club d’Elvis Presley, l’alpinisme, l’éternité spinoziste, la science, la peinture ; il a fallu multiplier les substantifs, tant l’âme humaine est polymorphe et tant la frontière entre ses intérêts et ses imaginations est flottante. Loin d’être la forme éminente de ces conversions de tous l’être, la religion n’en est qu’un cas particulier » (p 77).

L’illustration est complète, de qualité suffisante, quoiqu’inférieure à celles du Sexe et l’effroi de Quignard dans l’édition de 1994. À la différence des sombres méditations de ce dernier, Veyne nous raconte avec simplicité le confinement des femmes, la vie privée des notables de province, et l’importation des arts à l’époque hellénistique. Il revient longuement sur le rôle de la religion romaine, pimentée pour quelques privilégiés par l’initiation aux Mystères dont ils attendaient quelques avantages dans ce monde ou dans l’autre. Dans sa tranquille mécréance, Veyne décline les alternatives de l’émoi religieux : « Le choc existentiel était sans commune mesure avec sa cause probablement médiocre. On connaît ces passionnés dont une révélation plus grande ou plus petite a changé la vie : la poésie, la lecture d’Épictète, un gourou, les activités charitables, l’idéal de mourir en combattant, la chaleur éthique où politique, un fan-club d’Elvis Presley, l’alpinisme, l’éternité spinoziste, la science, la peinture ; il a fallu multiplier les substantifs, tant l’âme humaine est polymorphe et tant la frontière entre ses intérêts et ses imaginations est flottante. Loin d’être la forme éminente de ces conversions de tous l’être, la religion n’en est qu’un cas particulier » (p 77).

Texte sans doute écrit sous le feu de l'actualité. Aussi, sa construction n'est pas séduisante, embourbée de faits dont les liens sont parfois minces.

Il reste un livre riche d'un auteur savant. Le vandalisme de l'EI imposait sans aucun doute cet exercice adressé à un grand public qui ne sait rien de Palmyre.

Il reste un livre riche d'un auteur savant. Le vandalisme de l'EI imposait sans aucun doute cet exercice adressé à un grand public qui ne sait rien de Palmyre.

Un recueil de textes éclectiques du grand professeur d'études antiques.

Lien : https://www.lefigaro.fr/livr..

Lien : https://www.lefigaro.fr/livr..

Si on n’avait pas fait jusqu’alors le voyage, on ne peut qu’avoir des regrets irrémédiables de n’avoir pas connu Palmyre avant les destructions commises en 2015 par l’Etat Islamlique.

C’est pour rendre compte, de la part d’un témoin oculaire, historien, grand érudit et d’une pénétrante intelligence que Paul Veyne a écrit ce petit livre.

Bien sûr les moyens modernes de sauvegarde des images et de leur diffusion permettront bien mieux que dans les siècles précédents de prolonger la vision que l’on pouvait avoir de cette cité si particulière. Mais on peut imaginer que rien ne remplacera le sentiment qu’on pouvait éprouver au matin en se réveillant près des vestiges antiques, comme le décrit Franz Ritter, narrateur de la « Boussole » de Mathias Enard.

En tout cas le petit livre de Paul Veyne, intitulé « Palmyre » est bien venu, décrivant d’abord l’histoire de la ville. Elle a connu son apogée à l’époque romaine, étant située aux confins de l’empire, mais dans un lieu absolument stratégique, sur un point incontournable de la route des caravanes reliant le monde méditerranéen et, par la Perse, l’Inde et la Chine.

En fait l’histoire de la cité remonte alors à plus d’un millénaire et l’intégration du monde gréco-romain à une civilisation orientale se fera de façon composite et chamarrée, tant du point de vue de la vie quotidienne (coexistence de l’araméen, du grec et de l’arabe) que de la culture, de la religion et de l’art en particulier le portrait et la sculpture. Le déclin est rapide à la fin de l’épopée de la reine Zénobie.

C’est cette civilisation originale, au carrefour de deux mondes que décrit avec perspicacité et acuité Paul Veyne : « On sent souffler à Palmyre un vent de liberté et d’anticonformisme », et aussi « loin d’aboutir à l’universelle uniformité, tout patchwork culturel, avec sa diversité, ouvre la voie à l’inventivité ».

Il conclut enfin : « Oui, décidément, ne connaître, ne vouloir connaître qu’une seule culture, la sienne, c’est se condamner à vivre sous un éteignoir ».

Ami lecteur, à bon entendeur !

C’est pour rendre compte, de la part d’un témoin oculaire, historien, grand érudit et d’une pénétrante intelligence que Paul Veyne a écrit ce petit livre.

Bien sûr les moyens modernes de sauvegarde des images et de leur diffusion permettront bien mieux que dans les siècles précédents de prolonger la vision que l’on pouvait avoir de cette cité si particulière. Mais on peut imaginer que rien ne remplacera le sentiment qu’on pouvait éprouver au matin en se réveillant près des vestiges antiques, comme le décrit Franz Ritter, narrateur de la « Boussole » de Mathias Enard.

En tout cas le petit livre de Paul Veyne, intitulé « Palmyre » est bien venu, décrivant d’abord l’histoire de la ville. Elle a connu son apogée à l’époque romaine, étant située aux confins de l’empire, mais dans un lieu absolument stratégique, sur un point incontournable de la route des caravanes reliant le monde méditerranéen et, par la Perse, l’Inde et la Chine.

En fait l’histoire de la cité remonte alors à plus d’un millénaire et l’intégration du monde gréco-romain à une civilisation orientale se fera de façon composite et chamarrée, tant du point de vue de la vie quotidienne (coexistence de l’araméen, du grec et de l’arabe) que de la culture, de la religion et de l’art en particulier le portrait et la sculpture. Le déclin est rapide à la fin de l’épopée de la reine Zénobie.

C’est cette civilisation originale, au carrefour de deux mondes que décrit avec perspicacité et acuité Paul Veyne : « On sent souffler à Palmyre un vent de liberté et d’anticonformisme », et aussi « loin d’aboutir à l’universelle uniformité, tout patchwork culturel, avec sa diversité, ouvre la voie à l’inventivité ».

Il conclut enfin : « Oui, décidément, ne connaître, ne vouloir connaître qu’une seule culture, la sienne, c’est se condamner à vivre sous un éteignoir ».

Ami lecteur, à bon entendeur !

Ouvrage plutôt intéressant sur la civilisation romaine.

En intitulant sobrement son livre "Souvenirs" plutôt qu'en le parant du mot pompeux de Mémoires, Paul Veyne nous prévient d'emblée qu'il nous invite à une gentille balade plutôt qu'à une grande course dans la montagne.

Les premiers chapitres déroulent de façon un peu académique le parcours d'un universitaire et chercheur de renom : il y est moins question de l'objet de ses recherches que des échelons gravis avec régularité jusqu'au prestigieux Collège de France. L'auteur écrit de jolies pages sur les grandes rencontres intellectuelles et amicales de sa vie, René Char, Michel Foucault, entre autres. Le dernier chapitre est plus intime.

J'ai lu il y a une dizaine d'années dans un registre similaire "Le lièvre de Patagonie" de Claude Lanzmann. Le personnage est moins sympathique et humble que Paul Veyne mais j'avais trouvé dans ce livre des qualités littéraires et un sens de la mise en scène qui manquent cruellement selon moi dans le livre de Paul Veyne.

Les premiers chapitres déroulent de façon un peu académique le parcours d'un universitaire et chercheur de renom : il y est moins question de l'objet de ses recherches que des échelons gravis avec régularité jusqu'au prestigieux Collège de France. L'auteur écrit de jolies pages sur les grandes rencontres intellectuelles et amicales de sa vie, René Char, Michel Foucault, entre autres. Le dernier chapitre est plus intime.

J'ai lu il y a une dizaine d'années dans un registre similaire "Le lièvre de Patagonie" de Claude Lanzmann. Le personnage est moins sympathique et humble que Paul Veyne mais j'avais trouvé dans ce livre des qualités littéraires et un sens de la mise en scène qui manquent cruellement selon moi dans le livre de Paul Veyne.

Paul Veyne explique et commente principalement Les Lettres à Lucilius et le stoïcisme selon Sénèque. Hélas, peu d’éléments biographiques (d'ailleurs les mêmes que les autres bios disponibles), quasiment rien sur l'oeuvre théâtrale, bref: un long cours qui a de la peine à se résumer, et arrivé à la 200ème page on commence à se demander pourquoi on ne lit pas tout simplement Sénèque dans le texte.

Biographie, analyse des œuvres de Sénèque et du stoicisme en général.

Les écrits de Sénèque sont contextualisés par rapport à la situation politique (précepteur de Néron dans lequel il met beaucoup d'espoir puis éloignement à défaut d'opposition frontale qu'il ne peut pratiquer). Sénèque écrivait des pensées inscrites dans son époque et parfois, nous comprenons autre chose.

Contextualiser, c'est bien, comparer à des situations contemporaines, ce que fait Paul Veyne est parfois hasardeux et donne parfois une impression de confusion, de hors sujet à son essai. Voilà pour le point négatif.

Sénèque était immensément riche (mais ne pouvait pas ne pas l'être dans le contexte de l'époque), un écrivain, philosophe, mondain, homme politique en vue. Son style frappe par la concision, la clarté.

La philosophie était perçue comme une discipline de vie autant qu'un système d'idées si bien qu'un philosophe n'était pas obligé d'écrire.

Le stoicisme est né 300 ans avant Sénèque. Il consiste à atteindre le bonheur c'est-à-dire selon la vision des Anciens la sagesse, la sécurité intérieure. Comment l'atteindre ? En vivant dans la morale commune, en harmonie avec la Nature ( providentielle et comprenant le monde extérieur et la nature humaine), en s'imposant une ascèse, une discipline de vie quotidienne, en faisant appel à la raison pour effacer les affects parasites. Vertu et bonheur sont corrélés.

La guérison mentale est le but de la vie, le temps est précieux, il ne faut pas le dépenser inutilement mais le consacrer à la philosophie, conduite de vie.

Les "indifférents" sont des avantages naturels (santé, argent) préférables mais neutres. Bref les Stoïciens n'étaient pas des rigolos. Nous ne sommes pas purs esprits.

L'honnêteté et le bonheur sont inséparables. IL faut sans cesse progresser vers une transformation du Moi.

Les écrits de Sénèque sont contextualisés par rapport à la situation politique (précepteur de Néron dans lequel il met beaucoup d'espoir puis éloignement à défaut d'opposition frontale qu'il ne peut pratiquer). Sénèque écrivait des pensées inscrites dans son époque et parfois, nous comprenons autre chose.

Contextualiser, c'est bien, comparer à des situations contemporaines, ce que fait Paul Veyne est parfois hasardeux et donne parfois une impression de confusion, de hors sujet à son essai. Voilà pour le point négatif.

Sénèque était immensément riche (mais ne pouvait pas ne pas l'être dans le contexte de l'époque), un écrivain, philosophe, mondain, homme politique en vue. Son style frappe par la concision, la clarté.

La philosophie était perçue comme une discipline de vie autant qu'un système d'idées si bien qu'un philosophe n'était pas obligé d'écrire.

Le stoicisme est né 300 ans avant Sénèque. Il consiste à atteindre le bonheur c'est-à-dire selon la vision des Anciens la sagesse, la sécurité intérieure. Comment l'atteindre ? En vivant dans la morale commune, en harmonie avec la Nature ( providentielle et comprenant le monde extérieur et la nature humaine), en s'imposant une ascèse, une discipline de vie quotidienne, en faisant appel à la raison pour effacer les affects parasites. Vertu et bonheur sont corrélés.

La guérison mentale est le but de la vie, le temps est précieux, il ne faut pas le dépenser inutilement mais le consacrer à la philosophie, conduite de vie.

Les "indifférents" sont des avantages naturels (santé, argent) préférables mais neutres. Bref les Stoïciens n'étaient pas des rigolos. Nous ne sommes pas purs esprits.

L'honnêteté et le bonheur sont inséparables. IL faut sans cesse progresser vers une transformation du Moi.

De très nombreuses références historiques et philosophiques. L'auteur, grand spécialiste de l'Antiquité dresse le portrait de Constantin, premier empereur chrétien et présente une analyse de la société romaine dans l'Antiquité tardive extrêmement documentée et captivante. Son analyse de l'ancien testament et du statut de sa divinité m'ont particulièrement impressionnée et remettent en perspective la construction des monothéismes israélite et chrétien.

La dernière partie qui s'attarde sur le devenir de cet héritage chrétien dans l'Occident moderne est peut-être un peu longue. Elle engagé cependant une réflexion très intéressante sur les racines et la construction des sociétés actuelles.

La dernière partie qui s'attarde sur le devenir de cet héritage chrétien dans l'Occident moderne est peut-être un peu longue. Elle engagé cependant une réflexion très intéressante sur les racines et la construction des sociétés actuelles.

Bien sûr, le thème de cet essai est pointu : l'analyse de la conversion de l'Empire romain païen en empire romain chrétien sous Constantin. La thèse de l'auteur est que Constantin s'est converti non par dessein politique mais par réelle conviction. Pour une raison simple d'ailleurs : il n'avait aucune raison de faire plaisir aux chrétiens qui ne réprésentaient que 10% (à peine) de la population impériale. La conversion de Constantin a donc été un des actes politiques les plus courageux, les plus risqués et les plus influents de l'histoire de l'humanité. Petit bémol au sujet de cet essai : Paul Veyne retombe dans les travers que j'avais vu dans son précédent livre : il fait de (trop) longues tergiversations sur des sujets qui n'avaient sans doute pas leur place ici. Je pense au chapitre sur les racines chrétiennes de l'Europe et sur l'appendice au sujet du monothéisme juif. Dommage. Pour le reste, c'est un livre très intéressant.

Cet essai ambitieux a été un récent best-seller surprise. Je serais curieux de connaître l'avis de quelques uns de ces nombreux lecteurs. le mien est plus que mitigé. Autant j'avais été enthousiasmé par l'essai de Maurice Sartre (Histoires grecques, voir ma critique par ailleurs) autant celui-ci est une grande déception. D'abord, cet essai non chronologique est un mélange d'études très hétéroclites. Ensuite parce que pour certains de ces chapitres on est assez loin de la thèse d'un empire romain à la fois grec et romain (les chapitres sur Palmyre et sur le stoïcisme ont-ils leur place dans ce livre ?). Enfin parce que l'aspect historique est souvent gommé au profit de thèses sur le stoïcisme ou l'art de Palmyre notamment. Des centaines de pages m'ont semblé franchement confuses et d'une très grande complexité pour qui n'est pas spécialiste de la philosophie, de l'art ou de la théologie. Malgré tout, certaines thèses sont intéressantes : sur l'aspect sacré de l'empereur ou sur la fin des gladiateurs. Bon, il y a quand même 600 pages de trop. Pour les 250 pages restantes, pourquoi pas ?

L’auteur présente ce livre comme l’effort d’un incroyant pour comprendre comment le christianisme, religion très minoritaire (qu’il chiffre au maximum à 10 % de la population) a pu s’imposer en moins d’un siècle comme la religion officielle de l’empire romain. Il n’est pas le premier à se poser cette question, le livre est relativement court, et relève probablement plus de la catégorie de l’essai, dans lequel l’auteur donne davantage ses opinions sur la question (certes construites sur des connaissances très approfondies) avec des partis pris, plus qu’une étude poussée, s’appuyant sur une revue complète des points qui font débat, avec des démonstrations rigoureuses des thèses avancée justifiées par des données minutieusement rassemblées. D’où d’ailleurs le fait qu’il est plutôt facile et agréable à lire.

Paul Veyne accorde une grande importance à la décision d’un homme, pas n’importe lequel, Constantin, qui allait devenir l’empereur tout puissant de l’empire dans son ensemble. Il considère que ce dernier a vraiment adhéré au christianisme par conviction, par foi sincère, et non pas par un désir d’utiliser cette religion d’une façon instrumentalisée. L’auteur considère le fait religieux comme inhérent à l’homme, un besoin de s’identifier à une religion, à une spiritualité, au point d’en trouver des traces même dans notre monde contemporain que l’on qualifie souvent de sécularisé. Il balaie d’un revers de la main l’idée souvent avancée que le christianisme s’est imposé parce qu’il correspondait à une attente, qu’il était dans l’air du temps, mais au contraire parce qu’il offrait quelque chose de différent et de neuf, et que c’est à cette nouvelle vision qu’a adhéré Constantin.

Paul Veyne, même s’il attribue le succès du christianisme essentiellement à la décision de Constantin de s’y convertir, considère que la victoire de la nouvelle religion restait fragile : le changement de cap effectué par Julien dit l’Apostat le montre. S’il avait vécu plus longtemps, si les empereurs à sa suite eussent été païens, tout aurait pu être remis en question. Il ne pense pas que ce que le christianisme apportait de neuf devait obligatoirement s’imposer, dans une sorte d’évidente marche de l’histoire.

Paul Veyne rappelle les moments forts de la victoire du christianisme : 312, la victoire du pont Milvius, où Constantin défait Maxence alors que ses troupes portent « le symbole du Christ » suite à un songe prémonitoire, 313 le fameux rescrit de Milan (appelé souvent à tort « l’edit ») qui accorde à tous, et particulièrement aux chrétiens la liberté religieuse jusqu’à l’interdiction du paganisme en 394 par Théodose. Le christianisme deviendra vraiment la religion de tous sur les territoires de son empire deux à trois siècle après la mort de Constantin. En se transformant, en adaptant ses pratiques.

Constantin a manifesté une sorte de tolérance face aux autres religions, même s’il se montrait très méprisant vis-à-vis du paganisme, et qu’il favorisait, en particulier financièrement l’église chrétienne. Il s’est en revanche fait le garant de l’unité chrétienne, prétendant établir l’exclusivité de la vérité, et réprimant la divergence d’opinion, considérée comme hérésie ou schisme. Il a convoqué le premier concile de Nicée en 325, qui a statué sur un certainement nombre de points du dogme, et qui finira par excommunier Arius suite à une intervention musclée de l’empereur. Mais les souverains qui régneront à sa suite n’auront plus forcément la même capacité à s’ériger en maître : Paul Veyne insiste sur la transformation du rapport entre le politique et la religion avec l’avènement du christianisme : désormais le pouvoir politique (« César ») doit être au service de Dieu.

Le livre ouvre incontestablement de passionnantes perspectives, même si certaines des idées de l’auteur ne sont pas forcément consensuelles ni universellement acceptées.

Paul Veyne accorde une grande importance à la décision d’un homme, pas n’importe lequel, Constantin, qui allait devenir l’empereur tout puissant de l’empire dans son ensemble. Il considère que ce dernier a vraiment adhéré au christianisme par conviction, par foi sincère, et non pas par un désir d’utiliser cette religion d’une façon instrumentalisée. L’auteur considère le fait religieux comme inhérent à l’homme, un besoin de s’identifier à une religion, à une spiritualité, au point d’en trouver des traces même dans notre monde contemporain que l’on qualifie souvent de sécularisé. Il balaie d’un revers de la main l’idée souvent avancée que le christianisme s’est imposé parce qu’il correspondait à une attente, qu’il était dans l’air du temps, mais au contraire parce qu’il offrait quelque chose de différent et de neuf, et que c’est à cette nouvelle vision qu’a adhéré Constantin.

Paul Veyne, même s’il attribue le succès du christianisme essentiellement à la décision de Constantin de s’y convertir, considère que la victoire de la nouvelle religion restait fragile : le changement de cap effectué par Julien dit l’Apostat le montre. S’il avait vécu plus longtemps, si les empereurs à sa suite eussent été païens, tout aurait pu être remis en question. Il ne pense pas que ce que le christianisme apportait de neuf devait obligatoirement s’imposer, dans une sorte d’évidente marche de l’histoire.

Paul Veyne rappelle les moments forts de la victoire du christianisme : 312, la victoire du pont Milvius, où Constantin défait Maxence alors que ses troupes portent « le symbole du Christ » suite à un songe prémonitoire, 313 le fameux rescrit de Milan (appelé souvent à tort « l’edit ») qui accorde à tous, et particulièrement aux chrétiens la liberté religieuse jusqu’à l’interdiction du paganisme en 394 par Théodose. Le christianisme deviendra vraiment la religion de tous sur les territoires de son empire deux à trois siècle après la mort de Constantin. En se transformant, en adaptant ses pratiques.

Constantin a manifesté une sorte de tolérance face aux autres religions, même s’il se montrait très méprisant vis-à-vis du paganisme, et qu’il favorisait, en particulier financièrement l’église chrétienne. Il s’est en revanche fait le garant de l’unité chrétienne, prétendant établir l’exclusivité de la vérité, et réprimant la divergence d’opinion, considérée comme hérésie ou schisme. Il a convoqué le premier concile de Nicée en 325, qui a statué sur un certainement nombre de points du dogme, et qui finira par excommunier Arius suite à une intervention musclée de l’empereur. Mais les souverains qui régneront à sa suite n’auront plus forcément la même capacité à s’ériger en maître : Paul Veyne insiste sur la transformation du rapport entre le politique et la religion avec l’avènement du christianisme : désormais le pouvoir politique (« César ») doit être au service de Dieu.

Le livre ouvre incontestablement de passionnantes perspectives, même si certaines des idées de l’auteur ne sont pas forcément consensuelles ni universellement acceptées.

Très beau livre par un grand essayiste et spécialiste de l'Empire romain. On entre dans la vie privée des Romaines et des Romains.

Un classique concernant la réflexion sur l'histoire, qui invite à penser et faire l'histoire autrement. Une bonne lecture que je conseille, même si quelques passages sont assez obscurs et difficiles d'accès.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Paul Veyne

Lecteurs de Paul Veyne (1039)Voir plus

Quiz

Voir plus

Qui suis-je ? Les auteurs en C

Né en Algérie, j'ai publié La Peste et La Chute. J'appartiens au mouvement littéraire de l'Absurde. Qui suis-je ?

Couteline

Char

Céline

Camus

9 questions

61 lecteurs ont répondu

Créer un quiz sur cet auteur61 lecteurs ont répondu