Critiques de Alberto Manguel (204)

Ce petit essai, une amie me l’avait offert il y a vingt ans. A l’époque, je commençais seulement à dévorer les pages imprimées et, à la vue d’une prose un peu rébarbative, je l’avais mis de côté. Pour plus tard.

De temps en temps, je l’ouvrais au hasard, piquait une ou deux phrases. Pas convaincu. Les années passaient. Je considérais le petit volume avec suspicion. Pas encore. Les mois sont devenus deux décennies.

Puis, je me suis lancé. Finalement, 300 pages ce n’est pas un calvaire.

Et c’est tout sauf un chemin de croix.

Car Alberto Manguel est un lecteur avant de porter le costume de l’écrivain. Comme tous les romanciers. Comme nous.

On sait lire avant de savoir écrire.

Et, tout au long de ces pages, il se pose toujours en tant que lecteur. Cela donne une impression de décalage, comme si c’était Monsieur tout-le-monde et non un érudit qui glosait sur la lecture.

Il existe des milliers d’histoires de la littérature, surement tout autant de manuels pour apprendre à écrire (comme si on pouvait en donner la recette), mais plus rarement on parle de la lecture et des lecteurs.

Si le livre a traversé les siècles, c’est bien qu’il comporte quelque chose de magique et cette magie, tout comme un prestidigitateur, a besoin d’un public pour exister.

L’écrivain n’est rien sans ses lecteurs. Sans son lecteur, car le fait de lire implique forcément une intimité qui isole cette relation tout en augmentant le rapport si particulier entre celui qui parle par ses mots et celui qui les interprète.

Cette Histoire de la Lecture se lit donc comme un roman. Elle est truffée d’anecdotes. On y apprend quantité de choses. Manguel est un féru d’histoire. Un passionné qui sait faire partager son amour des livres en présentant une kyrielle de lecteurs connus ou pas, tous passionnés eux-mêmes par les mots et la façon de les agencer.

Tout y passe ou presque. Depuis les balbutiements des scribes, à une époque où on lisait à haute voix. Lire en silence ne vint qu’après. Saint Augustin fut l’un des premiers à lire pour lui-même, renforçant ce lien si particulier entre un auteur et son lecteur.

Avant le 6ème siècle, la ponctuation n’existait pas. Les mots n’étaient pas séparés. Je vous laisse imaginer la difficulté d’avaler Platon ou Sénèque dans ces conditions. A cette lointaine époque, il était de tout façon mal vu de posséder des livres; un texte devait s’apprendre, pas se garder dans une bibliothèque.

Manguel évoque bien entendu les autodafés, la censure, les lieux de lecture, les lectures interdites ou orientées, les formes du livre, les balbutiements de l’apprentissage, les oracles et prédictions, les problèmes de traduction et, bien entendu la mémorisation des livres par cette anecdote d’un prisonnier des camps de la mort qui servait à ses compagnons de bibliothèque, réécrivant ainsi Fahrenheit 451.

On croise aussi quelques noms bien connu au fil des pages, entre autre Rilke et Borges. Evidemment, tel essai regorge de conseils de lecture sans vraiment le dire. De quoi remplir une partie de sa bibliothèque et surtout son esprit, car il ne sert à rien de collectionner les livres seuls, encore faut-il les apprivoiser, les ingurgiter, les laisser infuser dans sa mémoire.

Aller jusqu’à les apprendre par cœur ?

De temps en temps, je l’ouvrais au hasard, piquait une ou deux phrases. Pas convaincu. Les années passaient. Je considérais le petit volume avec suspicion. Pas encore. Les mois sont devenus deux décennies.

Puis, je me suis lancé. Finalement, 300 pages ce n’est pas un calvaire.

Et c’est tout sauf un chemin de croix.

Car Alberto Manguel est un lecteur avant de porter le costume de l’écrivain. Comme tous les romanciers. Comme nous.

On sait lire avant de savoir écrire.

Et, tout au long de ces pages, il se pose toujours en tant que lecteur. Cela donne une impression de décalage, comme si c’était Monsieur tout-le-monde et non un érudit qui glosait sur la lecture.

Il existe des milliers d’histoires de la littérature, surement tout autant de manuels pour apprendre à écrire (comme si on pouvait en donner la recette), mais plus rarement on parle de la lecture et des lecteurs.

Si le livre a traversé les siècles, c’est bien qu’il comporte quelque chose de magique et cette magie, tout comme un prestidigitateur, a besoin d’un public pour exister.

L’écrivain n’est rien sans ses lecteurs. Sans son lecteur, car le fait de lire implique forcément une intimité qui isole cette relation tout en augmentant le rapport si particulier entre celui qui parle par ses mots et celui qui les interprète.

Cette Histoire de la Lecture se lit donc comme un roman. Elle est truffée d’anecdotes. On y apprend quantité de choses. Manguel est un féru d’histoire. Un passionné qui sait faire partager son amour des livres en présentant une kyrielle de lecteurs connus ou pas, tous passionnés eux-mêmes par les mots et la façon de les agencer.

Tout y passe ou presque. Depuis les balbutiements des scribes, à une époque où on lisait à haute voix. Lire en silence ne vint qu’après. Saint Augustin fut l’un des premiers à lire pour lui-même, renforçant ce lien si particulier entre un auteur et son lecteur.

Avant le 6ème siècle, la ponctuation n’existait pas. Les mots n’étaient pas séparés. Je vous laisse imaginer la difficulté d’avaler Platon ou Sénèque dans ces conditions. A cette lointaine époque, il était de tout façon mal vu de posséder des livres; un texte devait s’apprendre, pas se garder dans une bibliothèque.

Manguel évoque bien entendu les autodafés, la censure, les lieux de lecture, les lectures interdites ou orientées, les formes du livre, les balbutiements de l’apprentissage, les oracles et prédictions, les problèmes de traduction et, bien entendu la mémorisation des livres par cette anecdote d’un prisonnier des camps de la mort qui servait à ses compagnons de bibliothèque, réécrivant ainsi Fahrenheit 451.

On croise aussi quelques noms bien connu au fil des pages, entre autre Rilke et Borges. Evidemment, tel essai regorge de conseils de lecture sans vraiment le dire. De quoi remplir une partie de sa bibliothèque et surtout son esprit, car il ne sert à rien de collectionner les livres seuls, encore faut-il les apprivoiser, les ingurgiter, les laisser infuser dans sa mémoire.

Aller jusqu’à les apprendre par cœur ?

Voici une superbe invitation à prendre le thé "Chez Borges", une introduction au génie de l’aphorisme (oserais-je au prodige de la « punch line » ?) de l’aveugle de Buenos Aires : « Dieu m’a donné les livres et la nuit » ; mais aussi une biographie humaniste qui éclaire sur les événements forts de sa vie : amitié avec Bioy Casares…, parfois cocasses : comment Borges n’est pas devenu inspecteur de volailles sur les marchés ; et aussi sur les failles du grand homme de lettres, pas vraiment marqué par les idées de gauche...

Mais le vrai tour de force de cet opus : nous offrir, en moins de 100 pages, les clés de sa bibliothèque et l’on comprend comment Jose Luis Borges plaçait l’acte de lire à la base et au sommet de toute sa création littéraire. La lecture, passion débridée auquel l’homme conventionnel ne mettait aucune limite : « Sa bibliothèque (…) reflétait sa confiance dans le hasard et dans les lois de l’anarchie. » (P.33)

Et pour un lecteur il s’agit donc de cheminer dans les pas du plus grand des lecteurs. Celui qui semble avoir lu tous les grands auteurs (Shakespeare au firmament) ou du moins ceux qu’ils jugent importants, position très relative lorsque l’on sait qu’il rejetait aussi bien Jane Austen que Thomas Mann ou Gabriel Garcia Marquez de son panthéon littéraire, au profit de… Rudyard Kipling !

Ces « goûts » et « dégoûts » arbitraires affirment la position commune à tous les amoureux des livres : la liberté totale de leurs choix.

Et cette liberté, elle pourrait bien être ébranlée lorsque page 71, Alberto Manguel dénonce le racisme de Borges : "il manifestait à l'occasion un racisme ordinaire..." démontrant "l'infériorité de l'homme noir".

Borges raciste m’empêchera-t-il de lire Borges ? Il est important de savoir qui écrit lorsqu’on est un lecteur, une lectrice mais surtout un être humain qui a été longtemps considéré, même par des esprits éclairés, comme un objet. Objet d’étude, de curiosité, d’échange, mais pas un sujet et encore moins un égal.

Et c’est peut-être là que le prodige s’opère : la lecture a la faculté de briser tous les sortilèges et permettre à l’esprit d’aujourd’hui de trier et tirer vers la lumière ce qui fait notre œuvre commune et fait de chaque lecteur un égal, voire un frère humain.

Mais le vrai tour de force de cet opus : nous offrir, en moins de 100 pages, les clés de sa bibliothèque et l’on comprend comment Jose Luis Borges plaçait l’acte de lire à la base et au sommet de toute sa création littéraire. La lecture, passion débridée auquel l’homme conventionnel ne mettait aucune limite : « Sa bibliothèque (…) reflétait sa confiance dans le hasard et dans les lois de l’anarchie. » (P.33)

Et pour un lecteur il s’agit donc de cheminer dans les pas du plus grand des lecteurs. Celui qui semble avoir lu tous les grands auteurs (Shakespeare au firmament) ou du moins ceux qu’ils jugent importants, position très relative lorsque l’on sait qu’il rejetait aussi bien Jane Austen que Thomas Mann ou Gabriel Garcia Marquez de son panthéon littéraire, au profit de… Rudyard Kipling !

Ces « goûts » et « dégoûts » arbitraires affirment la position commune à tous les amoureux des livres : la liberté totale de leurs choix.

Et cette liberté, elle pourrait bien être ébranlée lorsque page 71, Alberto Manguel dénonce le racisme de Borges : "il manifestait à l'occasion un racisme ordinaire..." démontrant "l'infériorité de l'homme noir".

Borges raciste m’empêchera-t-il de lire Borges ? Il est important de savoir qui écrit lorsqu’on est un lecteur, une lectrice mais surtout un être humain qui a été longtemps considéré, même par des esprits éclairés, comme un objet. Objet d’étude, de curiosité, d’échange, mais pas un sujet et encore moins un égal.

Et c’est peut-être là que le prodige s’opère : la lecture a la faculté de briser tous les sortilèges et permettre à l’esprit d’aujourd’hui de trier et tirer vers la lumière ce qui fait notre œuvre commune et fait de chaque lecteur un égal, voire un frère humain.

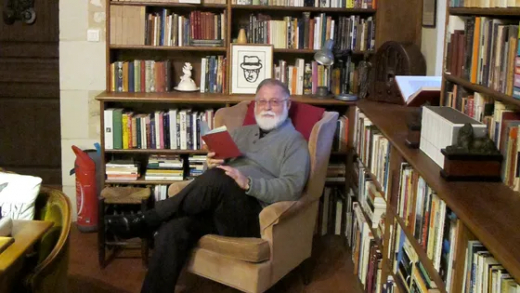

L'un des plus grands lecteurs du monde, dont le meilleur travail a porté sur l'écriture des autres, Manguel a fait face à son pire cauchemar il y a quelques années lorsque, vaincu par la « sordide » bureaucratie française, lui et sa compagne ont quitté le presbytère du village médiéval qui avait été leur maison depuis 15 ans pour un petit appartement à Manhattan. Cela signifiait emballer sa précieuse bibliothèque de 35 000 livres en sachant qu'il ne les reverrait peut-être jamais tous ensemble. « L'emballage », écrit-il, « est un exercice d'oubli. C'est comme jouer un film à l'envers, reléguer les récits visibles et la réalité méthodologique dans les régions du lointain et de l'invisible, un oubli volontaire.

Ce cauchemar a produit un livre - une méditation mince et fragmentaire sur le pouvoir de la lecture et l'importance des bibliothèques. La forme choisie par Manguel est un essai entrecoupé de 10 digressions, qui errent de manière anecdotique dans le temps et dans l'espace. Dans l'une, il évoque le chevalier syphilitique Pedro de Mendoza, qui s'embarqua pour l'Amérique du Sud en 1536 sur ordre de l'empereur Charles Ier pour établir une colonie espagnole, emmenant avec lui non seulement 13 navires et 2 000 hommes, mais sept volumes reliés en cuir noir qui deviendront la première bibliothèque du continent.

Les livres de cette bibliothèque fondatrice, écrit Manguel, communiquent une conception éclectique et généreuse (probablement inconsciente, certainement pas explicite) de ce que devrait être une nouvelle ville. Ils comprennent un philosophe d'une foi qui n'était pas celle de Mendoza (Erasme), des poètes dans des langues autres que l'espagnol (Pétrarque et Virgile) et un compagnon explorateur d'un autre âge et d'une autre culture - un moine franciscain (Jen du Plan Carpin) du XIIIe siècle envoyé par la paauté à la rencontre du peuple mongol. Pour Manguel, les bibliothèques ne sont pas simplement des dépôts d'apprentissage, mais des centres névralgiques de la civilisation, où les effusions conscientes et subconscientes des siècles se rejoignent dans un miroir platonique de la vie qui peut aussi, paradoxalement, être l'itération la plus complète de l'humanité elle-même. Pourtant, dans une autre digression, il souligne que chaque livre avoue l'impossibilité de s'accrocher pleinement à ce que notre expérience saisit. Toutes les bibliothèques sont le glorieux bilan de cet échec.

Qu'en est-il de Manguel, qui a construit sa propre autobiographie à travers des récits successifs de sa vie de lecteur ? Fils de diplomate, son enfance fut itinérante, et sa passion pour les livres fut nourrie et encouragée par la lecture à voix haute à l'aveugle Jorge Luis Borges ; après avoir émigré au Canada et plus tard en France et aux États-Unis, il a maintenant retrouvé le chemin de l'Argentine en tant que directeur de la bibliothèque nationale (un poste autrefois occupé par Borges lui-même).

Lecteurs, nous trouvons toujours de l'intérêt à tout ce qui se rapporte à notre passion, et tant pis si l'érudition rejoint parfois la fatuité...

Lien : http://holophernes.over-blog..

Ce cauchemar a produit un livre - une méditation mince et fragmentaire sur le pouvoir de la lecture et l'importance des bibliothèques. La forme choisie par Manguel est un essai entrecoupé de 10 digressions, qui errent de manière anecdotique dans le temps et dans l'espace. Dans l'une, il évoque le chevalier syphilitique Pedro de Mendoza, qui s'embarqua pour l'Amérique du Sud en 1536 sur ordre de l'empereur Charles Ier pour établir une colonie espagnole, emmenant avec lui non seulement 13 navires et 2 000 hommes, mais sept volumes reliés en cuir noir qui deviendront la première bibliothèque du continent.

Les livres de cette bibliothèque fondatrice, écrit Manguel, communiquent une conception éclectique et généreuse (probablement inconsciente, certainement pas explicite) de ce que devrait être une nouvelle ville. Ils comprennent un philosophe d'une foi qui n'était pas celle de Mendoza (Erasme), des poètes dans des langues autres que l'espagnol (Pétrarque et Virgile) et un compagnon explorateur d'un autre âge et d'une autre culture - un moine franciscain (Jen du Plan Carpin) du XIIIe siècle envoyé par la paauté à la rencontre du peuple mongol. Pour Manguel, les bibliothèques ne sont pas simplement des dépôts d'apprentissage, mais des centres névralgiques de la civilisation, où les effusions conscientes et subconscientes des siècles se rejoignent dans un miroir platonique de la vie qui peut aussi, paradoxalement, être l'itération la plus complète de l'humanité elle-même. Pourtant, dans une autre digression, il souligne que chaque livre avoue l'impossibilité de s'accrocher pleinement à ce que notre expérience saisit. Toutes les bibliothèques sont le glorieux bilan de cet échec.

Qu'en est-il de Manguel, qui a construit sa propre autobiographie à travers des récits successifs de sa vie de lecteur ? Fils de diplomate, son enfance fut itinérante, et sa passion pour les livres fut nourrie et encouragée par la lecture à voix haute à l'aveugle Jorge Luis Borges ; après avoir émigré au Canada et plus tard en France et aux États-Unis, il a maintenant retrouvé le chemin de l'Argentine en tant que directeur de la bibliothèque nationale (un poste autrefois occupé par Borges lui-même).

Lecteurs, nous trouvons toujours de l'intérêt à tout ce qui se rapporte à notre passion, et tant pis si l'érudition rejoint parfois la fatuité...

Lien : http://holophernes.over-blog..

Érudit, foisonnant et sympathique.

Ne cherchez surtout pas de chronologie dans cette histoire de la lecture que nous propose Alberto Manguel. Ce livre est un aimable chaos d'anecdotes, tant personnelles qu'universelles, qui arrivent au gré du cheminement de ses réflexions. Les chapitres sont (dés)organisés par thèmes, par exemple "Écouter lire" ou "Le lecteur symbolique", et prennent de tels détours qu'il m'est souvent arrivé de retourner voir l'intitulé d'un chapitre, que je n'aurais jamais pu retrouver au vu des pages que je tournais. Alberto Manguel l'avoue lui-même, dans un dernier chapitre qui a tout d'une mise en abyme:

"Mais l'histoire que raconte ce livre a été particulièrement difficile à saisir ; elle est faite, si l'on peut dire, de ses digressions. Un sujet en évoque un autre, une anecdote fait venir à l'esprit un épisode apparemment incongru, et l'auteur progresse comme s'il était inconscient de la causalité logique ou de la continuité historique, comme s'il définissait la liberté du lecteur par sa façon même d'écrire à ce sujet."

Et d'ajouter : "Et pourtant, sous cette apparence aléatoire, il y a une méthode (...)". Plutôt que de méthode, je parlerais de parti pris : "Mais c'est toujours d'individus qu'il est question, jamais de vastes nationalités ni de générations, dont les choix ne relèvent pas de l'histoire de la lecture mais de celle des statistiques".

D'une grande érudition, doté d'un riche (et bien utile) index, cet aimable chaos m'a procuré beaucoup de plaisir et fourni nombre d'idées de lectures potentielles. Un titre plus approprié aurait peut-être été "Des histoires de lecteurs", mais je sens qu'Alberto n'aurait pas été d'accord. J'use donc de mon pouvoir de lecteur pour ajouter ce sous-titre personnel à ce bel ouvrage, qui mérite sans nul doute de rester à portée de main, pour l'ouvrir au hasard et redécouvrir une anecdote, une pensée ou un commentaire de l'auteur.

Ne cherchez surtout pas de chronologie dans cette histoire de la lecture que nous propose Alberto Manguel. Ce livre est un aimable chaos d'anecdotes, tant personnelles qu'universelles, qui arrivent au gré du cheminement de ses réflexions. Les chapitres sont (dés)organisés par thèmes, par exemple "Écouter lire" ou "Le lecteur symbolique", et prennent de tels détours qu'il m'est souvent arrivé de retourner voir l'intitulé d'un chapitre, que je n'aurais jamais pu retrouver au vu des pages que je tournais. Alberto Manguel l'avoue lui-même, dans un dernier chapitre qui a tout d'une mise en abyme:

"Mais l'histoire que raconte ce livre a été particulièrement difficile à saisir ; elle est faite, si l'on peut dire, de ses digressions. Un sujet en évoque un autre, une anecdote fait venir à l'esprit un épisode apparemment incongru, et l'auteur progresse comme s'il était inconscient de la causalité logique ou de la continuité historique, comme s'il définissait la liberté du lecteur par sa façon même d'écrire à ce sujet."

Et d'ajouter : "Et pourtant, sous cette apparence aléatoire, il y a une méthode (...)". Plutôt que de méthode, je parlerais de parti pris : "Mais c'est toujours d'individus qu'il est question, jamais de vastes nationalités ni de générations, dont les choix ne relèvent pas de l'histoire de la lecture mais de celle des statistiques".

D'une grande érudition, doté d'un riche (et bien utile) index, cet aimable chaos m'a procuré beaucoup de plaisir et fourni nombre d'idées de lectures potentielles. Un titre plus approprié aurait peut-être été "Des histoires de lecteurs", mais je sens qu'Alberto n'aurait pas été d'accord. J'use donc de mon pouvoir de lecteur pour ajouter ce sous-titre personnel à ce bel ouvrage, qui mérite sans nul doute de rester à portée de main, pour l'ouvrir au hasard et redécouvrir une anecdote, une pensée ou un commentaire de l'auteur.

Ce livre merveilleux d'Aberto Menguel a reçu en 1998 le prix Médicis de l'essai. Traduit pour Actes sud par Christine le Boeuf, une amie me l'a offert pratiquement dès sa sortie. J'ai laissé traîner cet essai plus de 20 ans dans ma bibliothèque. Je l'ai exhumé des rayons en avril 2022.

C'est une promenade érudite à travers le temps et l'espace en compagnie des livres, de la lecture et des lecteurs ; et l'auteur d'indiquer à la dernière page de son essai qu'une telle histoire ne saurait avoir de fin.

En tout cas elle a eu un début ou des débuts remontant à la plus haute Antiquité avec, notamment, les tablettes sumériennes. Car pour qu'il y ait lecture, il faut que quelque chose soit écrit. Bien que l'on puisse "lire" la Nature...A l'autre étape de l'histoire en cours il y a les tablettes de Steve Job. Mais Alberto, en 1996, ne pouvait le deviner.

Voilà, entre autre raison, pourquoi son histoire est sans fin. Elle a eu aussi des étapes fondamentales dont la plus importante pour notre civilisation est celle de la découverte de l'imprimerie. Cette dernière n'est pourtant pas à l'origine de l'importance accordée à la lecture et au lieu de conservation des livres. Des bibliothèques fameuses ont précédé l'époque de Gutenberg. Callimaque l'égyptien, bibliothécaire d'Alexandrie, s'interrogeait déjà sur la meilleure méthode de classement et de rangement d'une bibliothèque. Il a ainsi rédigé le premier catalogue de la littérature grecque, classé par ordre alphabétique et par genre.

Le poème, «La-boucle-de-Berenice" de Catulle est directement inspiré du poème de Callimaque, le poète - bibliothécaire. Dans ma bibliothèque, je m'enorgueillis de posséder ce texte offert à ma passion de lecteur, par Laurent Calvié, aux éditions ANACHARSIS (2002) – édition bilingue.

Autre clin d'oeil, au moment de la sortie du livre, les liseuses balbutiaient. Depuis, elles ont pris leur envol, mais j'ai toujours refusé d'en acquérir une. La liseuse constitue encore une étape qui prolonge la promenade d'Alberto. Nous voilà bien loin du codex dont l'auteur nous conte l'aventure.

Il nous a parlé des lecteurs publics ou privés que l'on écoutait, parfois en travaillant dans les manufactures. J'ai retenu deux lecteurs à voix haute fameux à plusieurs siècles de distance, Pline le jeune et Charles Dickens.

De nos jours, puisque l'histoire se poursuit sous nos yeux, voilà que les livres audio s'imposent de plus en plus, à la fois pour le profit de ceux qui sont privés de la vue, mais également pour les « paresseux » qui préfèrent écouter lire plutôt que de lire eux-mêmes.

Là, je suis injuste, car n'y a-t-il pas un vrai bonheur à écouter lire ou réciter « Les lettres à un jeune poète » de R. M. Rilke, par Niels Arestrup sur scène ? Et qui n'a pas apprécié les fables déclamées par Fabrice Luchini ?

Le théâtre, lieu de rencontre entre les comédiens lecteurs ou récitants et un public écoutant.

Nous sommes cependant entrés dans une période sombre de l'histoire de la lecture. Celle-ci semble reculer. Alberto n'en parle pas, tout à sa joie de s'adresser à des passionnés, comme lui, d'érudition, à des amoureux des livres.

En effet, Sylvie Germain vient de faire les frais de l'inculture d'élèves de 1ère au bac de français qui n'ont rien su dire d'un extrait de « Jour de colère » et ont insulté l'auteure sur les réseaux sociaux. Alberto ne pouvaient en parler, les RS n'existaient pas en 1996.

Oui je crois que la lecture qui a fait reculer, grâce à la démocratisation du livre, l'inculture, est aujourd'hui confrontée à celle-ci, au sein, notamment, d'une partie de la jeunesse au vocabulaire pauvre, à la pensée superficielle, à la psychologie fruste, à la bêtise violente...

En effet, si Alberto nous enseigne que bien des circonstances ont provoqué des interdictions de la lecture - l'Eglise n'aimait pas trop qu'on la favorisât - où l'on apprend que l'Index n'a cessé de vivre si je puis dire qu'en 1966, c'était hier ; les autocraties et autres dictatures, pas davantage, quant aux sociétés esclavagistes modernes, n'en parlons pas - dans l'Antiquité pourtant nombre d'esclaves savaient lire - aujourd'hui, en France, une bonne partie de la population s'interdit de lire !

Une note d'optimisme toutefois, la profusion d'ouvrages édités chaque année prouve que la lecture continue de résister et même de se bien porter malgré tout. Babelio en est la preuve... entre autre...

Pat

C'est une promenade érudite à travers le temps et l'espace en compagnie des livres, de la lecture et des lecteurs ; et l'auteur d'indiquer à la dernière page de son essai qu'une telle histoire ne saurait avoir de fin.

En tout cas elle a eu un début ou des débuts remontant à la plus haute Antiquité avec, notamment, les tablettes sumériennes. Car pour qu'il y ait lecture, il faut que quelque chose soit écrit. Bien que l'on puisse "lire" la Nature...A l'autre étape de l'histoire en cours il y a les tablettes de Steve Job. Mais Alberto, en 1996, ne pouvait le deviner.

Voilà, entre autre raison, pourquoi son histoire est sans fin. Elle a eu aussi des étapes fondamentales dont la plus importante pour notre civilisation est celle de la découverte de l'imprimerie. Cette dernière n'est pourtant pas à l'origine de l'importance accordée à la lecture et au lieu de conservation des livres. Des bibliothèques fameuses ont précédé l'époque de Gutenberg. Callimaque l'égyptien, bibliothécaire d'Alexandrie, s'interrogeait déjà sur la meilleure méthode de classement et de rangement d'une bibliothèque. Il a ainsi rédigé le premier catalogue de la littérature grecque, classé par ordre alphabétique et par genre.

Le poème, «La-boucle-de-Berenice" de Catulle est directement inspiré du poème de Callimaque, le poète - bibliothécaire. Dans ma bibliothèque, je m'enorgueillis de posséder ce texte offert à ma passion de lecteur, par Laurent Calvié, aux éditions ANACHARSIS (2002) – édition bilingue.

Autre clin d'oeil, au moment de la sortie du livre, les liseuses balbutiaient. Depuis, elles ont pris leur envol, mais j'ai toujours refusé d'en acquérir une. La liseuse constitue encore une étape qui prolonge la promenade d'Alberto. Nous voilà bien loin du codex dont l'auteur nous conte l'aventure.

Il nous a parlé des lecteurs publics ou privés que l'on écoutait, parfois en travaillant dans les manufactures. J'ai retenu deux lecteurs à voix haute fameux à plusieurs siècles de distance, Pline le jeune et Charles Dickens.

De nos jours, puisque l'histoire se poursuit sous nos yeux, voilà que les livres audio s'imposent de plus en plus, à la fois pour le profit de ceux qui sont privés de la vue, mais également pour les « paresseux » qui préfèrent écouter lire plutôt que de lire eux-mêmes.

Là, je suis injuste, car n'y a-t-il pas un vrai bonheur à écouter lire ou réciter « Les lettres à un jeune poète » de R. M. Rilke, par Niels Arestrup sur scène ? Et qui n'a pas apprécié les fables déclamées par Fabrice Luchini ?

Le théâtre, lieu de rencontre entre les comédiens lecteurs ou récitants et un public écoutant.

Nous sommes cependant entrés dans une période sombre de l'histoire de la lecture. Celle-ci semble reculer. Alberto n'en parle pas, tout à sa joie de s'adresser à des passionnés, comme lui, d'érudition, à des amoureux des livres.

En effet, Sylvie Germain vient de faire les frais de l'inculture d'élèves de 1ère au bac de français qui n'ont rien su dire d'un extrait de « Jour de colère » et ont insulté l'auteure sur les réseaux sociaux. Alberto ne pouvaient en parler, les RS n'existaient pas en 1996.

Oui je crois que la lecture qui a fait reculer, grâce à la démocratisation du livre, l'inculture, est aujourd'hui confrontée à celle-ci, au sein, notamment, d'une partie de la jeunesse au vocabulaire pauvre, à la pensée superficielle, à la psychologie fruste, à la bêtise violente...

En effet, si Alberto nous enseigne que bien des circonstances ont provoqué des interdictions de la lecture - l'Eglise n'aimait pas trop qu'on la favorisât - où l'on apprend que l'Index n'a cessé de vivre si je puis dire qu'en 1966, c'était hier ; les autocraties et autres dictatures, pas davantage, quant aux sociétés esclavagistes modernes, n'en parlons pas - dans l'Antiquité pourtant nombre d'esclaves savaient lire - aujourd'hui, en France, une bonne partie de la population s'interdit de lire !

Une note d'optimisme toutefois, la profusion d'ouvrages édités chaque année prouve que la lecture continue de résister et même de se bien porter malgré tout. Babelio en est la preuve... entre autre...

Pat

Comme l’interprète…

Comme l’interprète imparfait d’une page

que la crainte des mots emmène à l’envers

du sens des rimes toutes gonflées de rage

que le poète a rythmé dans ses vers,

moi aussi je ne sais plus retrouver

ni les nostalgies des temps à venir,

ni les espoirs des jours déjà passés,

où sont enfouis les désirs et plaisirs.

Et tous les mots, messagers stériles,

faute de peine, faute de labeur,

restent pour toujours comme les inutiles

stèles des rêveries de toutes nos heures.

Mais que survienne la lumière, elle rend

clair ce que le poète fit transparent.

effleurements livresques, épanchements maltés http://holophernes.over-blog.com © Mermed

Lien : http://holophernes.over-blog..

Comme l’interprète imparfait d’une page

que la crainte des mots emmène à l’envers

du sens des rimes toutes gonflées de rage

que le poète a rythmé dans ses vers,

moi aussi je ne sais plus retrouver

ni les nostalgies des temps à venir,

ni les espoirs des jours déjà passés,

où sont enfouis les désirs et plaisirs.

Et tous les mots, messagers stériles,

faute de peine, faute de labeur,

restent pour toujours comme les inutiles

stèles des rêveries de toutes nos heures.

Mais que survienne la lumière, elle rend

clair ce que le poète fit transparent.

effleurements livresques, épanchements maltés http://holophernes.over-blog.com © Mermed

Lien : http://holophernes.over-blog..

Je viens de lire 2 fois, « Europe : Le mythe comme métaphore. » Un livre offert par Babelio et Les éditions Fayard que je remercie. C’est un livre dense, ardu, exigeant. Petit mais Costaud.

Lors de la seconde lecture, je me suis attelée à mieux saisir les nuances et à rédiger un Abécédaire. C’est un exercice qui m’a permis de mieux digérer cette lecture. Je n’ai aucun doute qu’une troisième lecture m’apporterait encore d’avantage.

En tout cas ce type de lecture me met face à mon inculture. Mais me permet également de la rendre un tout petit moins abyssale.

Je serai ravie d’échanger de vive voix avec des lecteurs / lectrices pour confronter nos lectures. Car comme l’écrit si bien Manguel : « Je ne me baigne jamais deux fois dans le même texte .» P10

Bonne lecture.

A comme Alberto Manguel : l’auteur de cet essai dont j’ai déjà lu « Une histoire de lecture » (beaucoup plus aisé que cet essai).

B comme Bref : Cet essai ne fait que 72 pages. Mais c’est une lecture ardue et dense.

C comme Continent : Facile non ? Et comme Europa (voir Europa) venait de Phénicie, l’origine Africaine a gêné certains nationalistes (comme les nazis). Ils réinventent le mythe. La Phénicie, pour les incultes comme moi, c’est la région qui correspond approximativement au Liban actuel. Cette dénomination provient des auteurs grecs. Les phéniciens ont inventé l’alphabet.

D comme Dante : et oui Dante est appelé plusieurs fois à la rescousse. Et c’est le seul, selon A Manguel, qui va souligner l’ignominie du viol et l’appeler un fléau p28. Pour les autres… je vous laisse deviner.

E comme Europe : Normal pour un livre dont le titre est « Europe : Le mythe comme métaphore ». Europa était supposé signifier en Grec : « soleil couchant » mais « maintenant il est admis que ce que les Grecs appelaient l’Europe était simplement « Le continent ». » En effet pour les Grecs, le continent est tout ce qui n’est pas les iles. Fort de sa logique d’historien, Hérodote contestait que le continent eût été nommé d’après elle et refusait en effet de succomber aux « sirènes de la post modernité […] qui chantent les merveilles des lectures subjectives », affirmant qu’ « il est certain qu’Europe était Asiatique et qu’elle n’est jamais venue dans ce pays que les Grecs appellent maintenant Europe ; mais qu’elle passa seulement de Phénicie en Crête et de Crète en Lycie. » »p13

F comme Frères : En effet Europe (voir au-dessus) avait 2 frères qui vont partir essayer de la libérer… Sans succès.

G comme Grec puisque le mythe est d’origine Grecque. Plus surprenant G comme Guillotine. Et oui il est question de la guillotine dans cet essai. J’avoue avoir été un peu perdue par cet exemple et je ne suis pas certaine de comprendre où l’auteur voulait en venir. P49

H comme Hashtag #MeToo : Il est question de #MeToo dans cet essai. Je vous laisse découvrir. Je vous laisse également juge de mettre le mouvement MeToo et les talibans dans le même paragraphe.

I comme Intuition ou Imagination. En effet toute une partie est consacrée à définir à quoi correspond l’imagination et quelle est son origine. Car même si le mythe évolue au fil du temps, il a bien fallu que quelqu’un soit à l’origine de ce mythe. Il va être également question de la Genèse biblique qui situe le mot après l’apparition du monde. Mais qui invente les mots…

J comme Jupiter : Voir Jupiter. En effet le mythe d’Europa est d’abord apparu chez les Grecs. Puis les Romains l’ont internalisé en remplaçant Zeus par Jupiter. Ils ne seront pas les seuls à changer le mythe pour l’adapter aux intentions de certains mouvements (chrétien, nazisme, nationalisme, …)

K comme King Kong : et oui il sera question de King Kong. Il s’agit d’une forme du mythe, le taureau étant remplacé par un gorille. P34

L comme Leçons. Ce livre fait partie de la collection des leçons inaugurales du Collège de France. C’est donc une lecture exigeante.

M comme Mythe comme une Métaphore : Le mythe est une parole … un système de communication R Barthes

N comme Nachleben (Vie après la mort) : Manguel explique comment les différentes époques s’approprient le mythe Europe pour correspondre à ce qu’ils veulent en dire. Les premiers chrétiens déclarent que Zeus était le nom du bateau qui ramenait Europe… p25 Et chaque époque verra sa réécriture de ce mythe. Claude Levy Strauss fera tout une liste de ces mythes qui sont nés de ce mythe originel.

O comme Objectifs. L’auteur liste 2 objectifs pour la lecture des mythes. Un objectif historique et un objectif fictif, permettant d’aller plus loin, de devenir fondateur, d’être récupéré.

P comme Protagoniste. Dans la première partie, l’auteur développe une théorie selon laquelle, le lecteur / la lectrice agit sur le texte. Suivant sa culture, son humeur, son époque, son genre, la lecture d’un texte sera différente. Très intéressant.

Q comme Question : Une de celle à laquelle tente de répondre ce livre est comment nait un mythe ? Ce livre es également une exploration de l’identité Européenne

R comme Récit : ils sont nombreux les récits qui ont coulé de ce mythe. L’auteur cite Ovide, Dante, .. « Un mythe est un récit qui acquiert, au fil du temps, une signification métaphorique qui transcende l’imaginaire individuel de tout lecteur. » P19

S comme Sournoisement : Ce terme m’a interpellé P69. Je serai curieuse d’échanger avec d’autres lecteurs / lectrices sur l’intention de l’auteur.

Ou S comme Silence : « Les mythes naissent dans le silence. » p38

T comme Traduction : toute une partie est consacrée à la traduction et son œuvre dans l’évolution du mythe. « Le mythe de l’enlèvement traduit comme une métaphore de la fondation. »

U comme Universalisme : Où l’auteur expose sa méfiance vis-à-vis de la cancel culture. P46

V comme Viol : Le nom du mythe varie selon la langue dans laquelle il est raconté. Rape en anglais, rapto en espagnol peuvent renvoyer à la violence physique pas seulement à l’enlèvement. Les termes Allemand Entführung et français enlèvement n’impliquent pas forcement de viol. P 22

W comme Walcott (Derek) p34 et Wedeking p48 : merci à ces illustres inconnus (en ce qui me concerne) d’exister pour le W. Walcott, ayant eu le Prix Nobel de littérature… je suis un peu honteuse. Quant à Wedeking, c’est un médecin.

Y comme Yahoo… et non il ne s’agit pas du moteur de recherche mais d’un peuple Africain présenté dans une nouvelle de Borges. Les Yahoos considèrent les poètes comme dangereux.

Z comme Zeus : Il se transforme en taureau pour enlever Europe (fille du roi phénicien Agénor). Il la viole et il aura 3 ou 4 enfants avec elle. Europe est donc entre l’Asie et l’Afrique puisque la Phénicie est le Liban actuel).

Lors de la seconde lecture, je me suis attelée à mieux saisir les nuances et à rédiger un Abécédaire. C’est un exercice qui m’a permis de mieux digérer cette lecture. Je n’ai aucun doute qu’une troisième lecture m’apporterait encore d’avantage.

En tout cas ce type de lecture me met face à mon inculture. Mais me permet également de la rendre un tout petit moins abyssale.

Je serai ravie d’échanger de vive voix avec des lecteurs / lectrices pour confronter nos lectures. Car comme l’écrit si bien Manguel : « Je ne me baigne jamais deux fois dans le même texte .» P10

Bonne lecture.

A comme Alberto Manguel : l’auteur de cet essai dont j’ai déjà lu « Une histoire de lecture » (beaucoup plus aisé que cet essai).

B comme Bref : Cet essai ne fait que 72 pages. Mais c’est une lecture ardue et dense.

C comme Continent : Facile non ? Et comme Europa (voir Europa) venait de Phénicie, l’origine Africaine a gêné certains nationalistes (comme les nazis). Ils réinventent le mythe. La Phénicie, pour les incultes comme moi, c’est la région qui correspond approximativement au Liban actuel. Cette dénomination provient des auteurs grecs. Les phéniciens ont inventé l’alphabet.

D comme Dante : et oui Dante est appelé plusieurs fois à la rescousse. Et c’est le seul, selon A Manguel, qui va souligner l’ignominie du viol et l’appeler un fléau p28. Pour les autres… je vous laisse deviner.

E comme Europe : Normal pour un livre dont le titre est « Europe : Le mythe comme métaphore ». Europa était supposé signifier en Grec : « soleil couchant » mais « maintenant il est admis que ce que les Grecs appelaient l’Europe était simplement « Le continent ». » En effet pour les Grecs, le continent est tout ce qui n’est pas les iles. Fort de sa logique d’historien, Hérodote contestait que le continent eût été nommé d’après elle et refusait en effet de succomber aux « sirènes de la post modernité […] qui chantent les merveilles des lectures subjectives », affirmant qu’ « il est certain qu’Europe était Asiatique et qu’elle n’est jamais venue dans ce pays que les Grecs appellent maintenant Europe ; mais qu’elle passa seulement de Phénicie en Crête et de Crète en Lycie. » »p13

F comme Frères : En effet Europe (voir au-dessus) avait 2 frères qui vont partir essayer de la libérer… Sans succès.

G comme Grec puisque le mythe est d’origine Grecque. Plus surprenant G comme Guillotine. Et oui il est question de la guillotine dans cet essai. J’avoue avoir été un peu perdue par cet exemple et je ne suis pas certaine de comprendre où l’auteur voulait en venir. P49

H comme Hashtag #MeToo : Il est question de #MeToo dans cet essai. Je vous laisse découvrir. Je vous laisse également juge de mettre le mouvement MeToo et les talibans dans le même paragraphe.

I comme Intuition ou Imagination. En effet toute une partie est consacrée à définir à quoi correspond l’imagination et quelle est son origine. Car même si le mythe évolue au fil du temps, il a bien fallu que quelqu’un soit à l’origine de ce mythe. Il va être également question de la Genèse biblique qui situe le mot après l’apparition du monde. Mais qui invente les mots…

J comme Jupiter : Voir Jupiter. En effet le mythe d’Europa est d’abord apparu chez les Grecs. Puis les Romains l’ont internalisé en remplaçant Zeus par Jupiter. Ils ne seront pas les seuls à changer le mythe pour l’adapter aux intentions de certains mouvements (chrétien, nazisme, nationalisme, …)

K comme King Kong : et oui il sera question de King Kong. Il s’agit d’une forme du mythe, le taureau étant remplacé par un gorille. P34

L comme Leçons. Ce livre fait partie de la collection des leçons inaugurales du Collège de France. C’est donc une lecture exigeante.

M comme Mythe comme une Métaphore : Le mythe est une parole … un système de communication R Barthes

N comme Nachleben (Vie après la mort) : Manguel explique comment les différentes époques s’approprient le mythe Europe pour correspondre à ce qu’ils veulent en dire. Les premiers chrétiens déclarent que Zeus était le nom du bateau qui ramenait Europe… p25 Et chaque époque verra sa réécriture de ce mythe. Claude Levy Strauss fera tout une liste de ces mythes qui sont nés de ce mythe originel.

O comme Objectifs. L’auteur liste 2 objectifs pour la lecture des mythes. Un objectif historique et un objectif fictif, permettant d’aller plus loin, de devenir fondateur, d’être récupéré.

P comme Protagoniste. Dans la première partie, l’auteur développe une théorie selon laquelle, le lecteur / la lectrice agit sur le texte. Suivant sa culture, son humeur, son époque, son genre, la lecture d’un texte sera différente. Très intéressant.

Q comme Question : Une de celle à laquelle tente de répondre ce livre est comment nait un mythe ? Ce livre es également une exploration de l’identité Européenne

R comme Récit : ils sont nombreux les récits qui ont coulé de ce mythe. L’auteur cite Ovide, Dante, .. « Un mythe est un récit qui acquiert, au fil du temps, une signification métaphorique qui transcende l’imaginaire individuel de tout lecteur. » P19

S comme Sournoisement : Ce terme m’a interpellé P69. Je serai curieuse d’échanger avec d’autres lecteurs / lectrices sur l’intention de l’auteur.

Ou S comme Silence : « Les mythes naissent dans le silence. » p38

T comme Traduction : toute une partie est consacrée à la traduction et son œuvre dans l’évolution du mythe. « Le mythe de l’enlèvement traduit comme une métaphore de la fondation. »

U comme Universalisme : Où l’auteur expose sa méfiance vis-à-vis de la cancel culture. P46

V comme Viol : Le nom du mythe varie selon la langue dans laquelle il est raconté. Rape en anglais, rapto en espagnol peuvent renvoyer à la violence physique pas seulement à l’enlèvement. Les termes Allemand Entführung et français enlèvement n’impliquent pas forcement de viol. P 22

W comme Walcott (Derek) p34 et Wedeking p48 : merci à ces illustres inconnus (en ce qui me concerne) d’exister pour le W. Walcott, ayant eu le Prix Nobel de littérature… je suis un peu honteuse. Quant à Wedeking, c’est un médecin.

Y comme Yahoo… et non il ne s’agit pas du moteur de recherche mais d’un peuple Africain présenté dans une nouvelle de Borges. Les Yahoos considèrent les poètes comme dangereux.

Z comme Zeus : Il se transforme en taureau pour enlever Europe (fille du roi phénicien Agénor). Il la viole et il aura 3 ou 4 enfants avec elle. Europe est donc entre l’Asie et l’Afrique puisque la Phénicie est le Liban actuel).

Ce petit livre fait partie de la collection des leçons inaugurales du collège de France. Il s'agit de celle prononcée par Alberto Manguel le 30 septembre 2021 pour inaugurer la chaire annuelle sur l'invention de l'Europe par les langues et les cultures.

Il y est justement question de l'identité de l'Europe à travers l'analyse de son origine mythologique. Le récit de l'enlèvement de la princesse phénicienne Europe par Zeus est en effet devenu un mythe, puis la métaphore d'une identité correspondant à un espace géographique aux frontières changeantes.

A ce propos, Alberto Manguel insiste sur le rôle de l'imagination et voit le mythe comme un déplacement et une traduction.

L'identité commune européenne semble donc assez mouvante, mais elle semble bien exister, au-delà de langues et de cultures diverses.

Il y est justement question de l'identité de l'Europe à travers l'analyse de son origine mythologique. Le récit de l'enlèvement de la princesse phénicienne Europe par Zeus est en effet devenu un mythe, puis la métaphore d'une identité correspondant à un espace géographique aux frontières changeantes.

A ce propos, Alberto Manguel insiste sur le rôle de l'imagination et voit le mythe comme un déplacement et une traduction.

L'identité commune européenne semble donc assez mouvante, mais elle semble bien exister, au-delà de langues et de cultures diverses.

Je remercie Babelio pour l'opération Masse critique qui m'a fait découvrir les éditions du Collège de France. Les leçons inaugurales du Collège de France s'adressent à un large public éclairé, soucieux de mieux comprendre les évolutions de la science et de la vie intellectuelle contemporaines, comme il est dit dans la postface du livre d'Alberto Manguel. Pour qui connaît déjà "L'histoire de la lecture", ou la plupart de ses autres ouvrages, "Europe, le mythe comme métaphore", est plus difficile à lire, car des notions de philosophie sont nécessaires pour saisir son propos. Cependant le sujet est tellement brûlant, qu'il est nécessaire de réfléchir à ce qu'est l'Europe, et l'angle du mythe de la princesse Europe réveille tant de questions que l'idée de l'Europe se révèle, tant dans sa complexité que dans son caractère identitaire fort. Avec une actualité telle que celle de ce début de siècle, cette question traitée au Collège de France, transmet tout à fait le désir d'en savoir plus....

Livre sans grand intérêt dans lequel l’auteur évoque quelques considérations assez plates sur des personnages (secondaires ou héros) de livre. Chaque personnage est accompagné d’une petite illustration également sans grand intérêt. Le gros problème est que je ne connais pas les trois quarts des personnages cités (et pourtant je suis un grand lecteur : entre 2 et 6 livres par mois !). Du coup, cet essai n’a aucun intérêt puisque les lecteurs ne connaîtront pas les personnages décrits. Et puis franchement, Actes Sud exagère : 22€ pour ça…

Alberto Manguel tient un journal sur douze mois à raison d’un livre par mois. Il relit ses livres de prédilection tels L’invention de Morel, L'île du docteur Moreau, Les mémoires d'outre-tombe...

Je salue son érudition bien que j’ai été parfois agacée par ses innombrables digressions. mais je dois reconnaître un certain talent à relier ses lectures à l’actualité.

J’ai noté le titre de ses policiers préférés.

Un livre qui m'a interpellé à sa sortie et qui faisait partie de ma PAL.

Le sujet avait tout pour me plaire, la passions des livres, des bibliothèques. Mais, j'ai trouvé que ce petit livre est difficile à aborder. Le sujet est certes, très travaillé, trop sans doute ! Je me suis perdu dans ces digressions complexes où je n'arrivais pas à concentrer ma lecture.

Le sujet avait tout pour me plaire, la passions des livres, des bibliothèques. Mais, j'ai trouvé que ce petit livre est difficile à aborder. Le sujet est certes, très travaillé, trop sans doute ! Je me suis perdu dans ces digressions complexes où je n'arrivais pas à concentrer ma lecture.

Quelle merveilleuse surprise d’apprendre qu’Alberto Manguel publiait un ouvrage sur « l’Apocalypse » de Albrecht Dürer. Voilà ce que j’aime dans la Voie des Indés cette mise en avant de maisons d’éditions, ici Invenit Editions, qui publient des petites perles abordables par tous.

Les gravures de Dürer foisonnent de détails qui ont chacun leur importance et dont on n’a pas forcément les clés de compréhension et c’est là que le talent d’Alberto Manguel nous emporte dans les méandres de la connaissance avec passion et sans prétention. On a l'impression de l'entendre nous parler...

Le Format (13x21) a ses avantages et ses inconvénients. Il est facilement maniable et d’un coût abordable, mais un format plus grand aurait permis de savourer encore plus les gravures tout en ayant le texte face à l’image. Les reproductions des gravures est excellent et on peut bien découvrir l’univers très particulier de Dürer. Le format bref des texte permet de garder l'attention du lecteur.

Cet ouvrage comporte 16 chapitres qui correspondent aux 16 gravures de A. Dürer. Alberto Manguel a choisi de les présenter dans l’ordre qui correspondait à sa création écrite.

On retrouve la grande érudition d’Alberto Manguel. Il part du texte biblique, mais il va trouver ses explications dans d’autres domaines comme par exemple une visite d’un musée de canadien qui a une collection de Dinosaures, ou dans les textes des philosophes de l’Antiquité ou à la littérature etc. Les Livres ne sont jamais loin dans les écrits d’Alberto Manguel.

Alberto Manguel nous emporte dans sa manière très personnelle d’analyser les œuvres. Il part de la gravure pour aller vers l’Histoire et la petite histoire. Il éclaire le spectateur et le plonge dans l’acte de création. Il nous renvoi toujours à Dürer et à son époque.

coup de coeur !

Lien : https://latelierderamettes.w..

Les gravures de Dürer foisonnent de détails qui ont chacun leur importance et dont on n’a pas forcément les clés de compréhension et c’est là que le talent d’Alberto Manguel nous emporte dans les méandres de la connaissance avec passion et sans prétention. On a l'impression de l'entendre nous parler...

Le Format (13x21) a ses avantages et ses inconvénients. Il est facilement maniable et d’un coût abordable, mais un format plus grand aurait permis de savourer encore plus les gravures tout en ayant le texte face à l’image. Les reproductions des gravures est excellent et on peut bien découvrir l’univers très particulier de Dürer. Le format bref des texte permet de garder l'attention du lecteur.

Cet ouvrage comporte 16 chapitres qui correspondent aux 16 gravures de A. Dürer. Alberto Manguel a choisi de les présenter dans l’ordre qui correspondait à sa création écrite.

On retrouve la grande érudition d’Alberto Manguel. Il part du texte biblique, mais il va trouver ses explications dans d’autres domaines comme par exemple une visite d’un musée de canadien qui a une collection de Dinosaures, ou dans les textes des philosophes de l’Antiquité ou à la littérature etc. Les Livres ne sont jamais loin dans les écrits d’Alberto Manguel.

Alberto Manguel nous emporte dans sa manière très personnelle d’analyser les œuvres. Il part de la gravure pour aller vers l’Histoire et la petite histoire. Il éclaire le spectateur et le plonge dans l’acte de création. Il nous renvoi toujours à Dürer et à son époque.

coup de coeur !

Lien : https://latelierderamettes.w..

Pour tous les passionnés de lecture et des livres ; et sur Babelio nous le sommes tous ; convaincus d'appartenir à une communauté du passé, du présent et du futur et ne sachant vivre sans un livre à proximité des mains et des yeux, cet ouvrage de Alberto Manguel, magnifiquement écrit et documenté, ce livre est à lire.

Un émouvant et vibrant hommage à tous ces lecteurs passés et à leurs lectures, parfois dans l'insécurité.

Comme dans un miroir, avec une grande proximité émotionnelle, nous survolons l'histoire de ces lecteurs et des livres, des scribes sumériens jusqu'à nos jours.

Ces lecteurs du passé, par leurs passions et transmissions, ont rendu des livres immortels qui nous accompagnent encore aujourd'hui.

Les émotions suscitées par les livres sont les mêmes encore aujourd'hui, la passion, l'amour, l'envie, la surprise, la découverte, l'énergie, le bonheur, la colere, la tristesse, la déception, la force, ... c'est très proche de la vie.

Au parcours de ce livre, on mesure l'importance de partager ses lectures, et Babelio permet d'élargir les frontières de ces partages, l'égoïsme n'existe pas pour les passionnes des livres, on ne garde jamais pour soi un livre aimé, on a toujours follement envie de le partager.

Ce livre rappel que chaque lecture est unique et multiplie d'autant son identité, les émotions suscitées.

Le livre a une véritable présence physique et éveille en nous des sensations physiologiques par la vue, le toucher, la musique des pages tournées, les parfums du papier neuf ou qui a parcouru le temps.

Le livre est le seul vecteur nous permettant d'échanger et de dialoguer avec les morts.

Un émouvant et vibrant hommage à tous ces lecteurs passés et à leurs lectures, parfois dans l'insécurité.

Comme dans un miroir, avec une grande proximité émotionnelle, nous survolons l'histoire de ces lecteurs et des livres, des scribes sumériens jusqu'à nos jours.

Ces lecteurs du passé, par leurs passions et transmissions, ont rendu des livres immortels qui nous accompagnent encore aujourd'hui.

Les émotions suscitées par les livres sont les mêmes encore aujourd'hui, la passion, l'amour, l'envie, la surprise, la découverte, l'énergie, le bonheur, la colere, la tristesse, la déception, la force, ... c'est très proche de la vie.

Au parcours de ce livre, on mesure l'importance de partager ses lectures, et Babelio permet d'élargir les frontières de ces partages, l'égoïsme n'existe pas pour les passionnes des livres, on ne garde jamais pour soi un livre aimé, on a toujours follement envie de le partager.

Ce livre rappel que chaque lecture est unique et multiplie d'autant son identité, les émotions suscitées.

Le livre a une véritable présence physique et éveille en nous des sensations physiologiques par la vue, le toucher, la musique des pages tournées, les parfums du papier neuf ou qui a parcouru le temps.

Le livre est le seul vecteur nous permettant d'échanger et de dialoguer avec les morts.

En empruntant, Dracula, le roman graphique de Georges Bess, j'avais aussi vu cet ouvrage en passant à la bibliothèque. Je me suis dit que c’était l’occasion de confronter un autre point de vue. L’auteur y développe les portraits de personnages littéraires dont Dracula. En fait, j’ai été déçue, les quelques chapitres/personnages que j’ai lu n’étaient que descriptifs, courts, je n’y ai vu ni point de vue ni réflexion de l’auteur. Je n’ai pas été plus loin…

Lien : https://deslivresetmaude.wor..

Lien : https://deslivresetmaude.wor..

Un essai dont le fil conducteur est la lecture par l'auteur de La divine Comédie de Dante. Chaque titre de chapitre est une question, souvent philosophique. Alberto MANGUEL y apporte d'abord une brève réponse, ou un commentaire tiré de son expérience personnelle, puis il tente d'y répondre plus longuement, puisant dans le livre de Dante qu'il cite volontiers, dans sa propre analyse du texte comme dans d'autres exégèses, et surtout commentant en s'appuyant sur d'autres livres, d'autres auteurs, partageant ainsi avec nous son panthéon personnel. Lecteur passionné, Alberto MANGUEL invite par ce texte, à découvrir de nouveaux ouvrages, à en relire d'autres... et à nous laisser entraîner, comme lui, dans le tourbillon enchanté de la lecture.

La lecture est évidemment exigeante, surtout quand on est loin de partager son érudition!

J'ai également apprécié le choix des illustrations du livre, qui participent de la curiosité de l'auteur, et sont donc aussi bien des illustrations de l'ouvrage de Dante qu'une page du Talmud de Bomberg, une reproduction du Lion de Saint Marc, un tableau des nœuds des Incas ou une photographie de Salgado.

La curiosité n'est donc pas un vilain défaut... mais un penchant naturel à cultiver!

La lecture est évidemment exigeante, surtout quand on est loin de partager son érudition!

J'ai également apprécié le choix des illustrations du livre, qui participent de la curiosité de l'auteur, et sont donc aussi bien des illustrations de l'ouvrage de Dante qu'une page du Talmud de Bomberg, une reproduction du Lion de Saint Marc, un tableau des nœuds des Incas ou une photographie de Salgado.

La curiosité n'est donc pas un vilain défaut... mais un penchant naturel à cultiver!

Cette fois, j'ai opté pour un petit livre d'Alberto Manguel car je ne suis pas du tout entrée dans "Une histoire de la lecture" et "La bibliothèque, la nuit". A nouveau grosse déception car le style décidément ne me plait pas. Lire Alberto Manguel demande un effort de chaque instant, il me semble. Pourtant la biographie fiction de Stevenson retiré aux îles Samoa en famille et suspecté du meurtre d'une jeune fille dont la danse l'avait fasciné était a priori intéressante. Dommage, je n'ai pas du tout été captivée. Faudra t il réessayer?

Alberto Manguel décidément se complaît à prouver son érudition. Deuxième essai de découverte de cet auteur pourtant plébiscité et deuxième échec. L'histoire de la lecture est subjective et Alberto Manguel donne son point de vue que je ne partage pas. Je n'ai pas réussi à entrer dans ce livre. Le style ne me plait pas. Je le trouve trop empesé.

J'ai trouvé ce livre assommant. Alberto Manguel expose son érudition avec une telle densité que, certes, nous pourrions enrichir nos connaissances, mais le style est tellement pesant que je me suis trouvée engluée dans cette lecture. Les illustrations apportent un peu de répit mais je pense que je devais aspirer à plus de légèreté au moment où j'ai entrepris la découverte de cet auteur. Il faudra peut-être réessayer. Mais quand tant de plaisir m'attend avec d'autres lectures..

L'auteur de l'ïle au Trésor est malade des poumons. Alors que la médecine moderne préconise pour de telles affections les conditions salubres du grand air de la montagne, Stevenson choisit de s'établir avec sa femme, son beau-fils, sa belle-fille et sa mère, dans le climat tropical, de Vailima aux Samoa, qui sera son dernier séjour. Voici pour les faits. L'écrivain fait la connaissance dans les enchevêtrements des palétuviers, d'un compatriote calédonien - dans l'acception latine et non celle des îles Pacifiques, Baker, un missionnaire au rigorisme inquiétant. Ce dernier lui tient des discours qui vouent aux flammes de la destruction ce lieux qu'il n'est pas loin de comparer à Sodome et Gomorrhe. Peux après on retrouve une belle jeune fille, dont Robert Louis avait remarqué la beauté sur la plage, violée et assassinée, et quelque pas plus loin un chapeau qui pourrait être le sien. Quelque temps plus tard un des frères de la victime trouvera la mort dans l'incendie qui frappera un saloon de la capitale, Apia. Les autochtones montrent du doigt cet homme blanc qui les fascinaient par sa capacité à raconter des fables. Baker approuve les évènements tragiques et semble lui aussi à sa manière y voir la main de Stevenson qu'il aurait inspiré. Dr. Jekyll et M. Hyde sous les tropiques ?

Alberto Manguel retrace de manière romanesque les derniers mois de Stevenson sous les palmiers des Samoa, alors qu'il écrit un livre ayant les brumes de son Écosse natale comme cadre. Mettre en scène la figure d'un grand écrivain, notamment dans son activité qui l'a rendu célèbre, cela n'est jamais sans intérêt. Par contre, aux éditions Actes Sud, cet opuscule de 89 pages vous coûtera 12,30 €... Attendez de le trouver en bouquinerie!

Alberto Manguel retrace de manière romanesque les derniers mois de Stevenson sous les palmiers des Samoa, alors qu'il écrit un livre ayant les brumes de son Écosse natale comme cadre. Mettre en scène la figure d'un grand écrivain, notamment dans son activité qui l'a rendu célèbre, cela n'est jamais sans intérêt. Par contre, aux éditions Actes Sud, cet opuscule de 89 pages vous coûtera 12,30 €... Attendez de le trouver en bouquinerie!

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Alberto Manguel

Lecteurs de Alberto Manguel (1248)Voir plus

Quiz

Voir plus

Connaissez-vous ce mot ?🤔

Qu'est ce que la " Prophylaxie " ?

Absence de la sécrétion lactée chez les femmes et les femelles des mammifères

Temps nécessaire pour exciter un tissu nerveux ou musculaire à l'aide d'un courant électrique

Réflexe d'un animal attiré dans une direction par un stimulus très éloigné

Bicyclette sans roue libre, au pignon solidaire de la roue arrière

Reproduction asexuée qui se produit sans fécondation mais produisant des embryons et des graines

Ensemble des mesures à prendre pour prévenir les maladies

Dégénérescence du réseau de fibres élastiques des tissus

Mode de partage de nourriture adopté par les insectes qui vivent en colonies

1 questions

14 lecteurs ont répondu

Thèmes :

culture généraleCréer un quiz sur cet auteur14 lecteurs ont répondu