Critiques de Franz Kafka (1137)

pfffff...heureusement, lu en 1h cette version BD, dessins sombres pour illustrer les idées noires de Kafka. Désolé ça ne m'a pas inspiré.

Un homme dans un corps d'insecte entouré d'insectes dans des corps humains !

Prague. Gregor Samsa se réveille un matin avec un corps qui change. Rapidement, des petites pattes, des poils, une carapace apparaissent à la place des membres. Il peut de moins en moins bouger. Ses déplacements au sein même de sa chambre lui sont difficiles. Il ne peut pas se rendre au travail, ni se montrer auprès de sa famille alors qu'il vit encore chez ses parents. Tout le monde s'inquiète à la maison. Ce comportement n'est pas habituel.

"La métamorphose" a été publiée à l'origine en 1915. J'ai mis beaucoup de temps à me décider à lire Kafka et principalement cette œuvre que j'ai beaucoup vu passer. Le titre et le thème abordé ne m'inspiraient pas particulièrement. Mais, je n'en ai lu que de bons retours. Et l'opportunité s'est finalement présentée lors d'un petit passage en librairie.

Dans ce court roman, l'auteur parle de transformation. A travers l'histoire de ce personnage particulier, il évoque la famille, le sentiment de mal-être et la solitude.

C'est une lecture que j'ai beaucoup aimé. Le texte est écrit de telle façon que je ne me suis à aucun moment interrogée sur la raison de la métamorphose mais essentiellement sur l'issue de l'histoire. J'ai trouvé les premières lignes un peu curieuses, ne sachant pas dans quoi je m'embarquais. Puis, progressivement, l'histoire devient vraiment intéressante. On s'interroge sur le changement d'apparence, si elle est réelle ou psychologique, puis comment l'entourage vit ce changement.

Solitude, exclusion, intolérance, et abandon sont les thèmes principaux que l'on retrouve dans cet ouvrage que j'ai eu plaisir à lire le temps d'une soirée.

A découvrir !

"La métamorphose" a été publiée à l'origine en 1915. J'ai mis beaucoup de temps à me décider à lire Kafka et principalement cette œuvre que j'ai beaucoup vu passer. Le titre et le thème abordé ne m'inspiraient pas particulièrement. Mais, je n'en ai lu que de bons retours. Et l'opportunité s'est finalement présentée lors d'un petit passage en librairie.

Dans ce court roman, l'auteur parle de transformation. A travers l'histoire de ce personnage particulier, il évoque la famille, le sentiment de mal-être et la solitude.

C'est une lecture que j'ai beaucoup aimé. Le texte est écrit de telle façon que je ne me suis à aucun moment interrogée sur la raison de la métamorphose mais essentiellement sur l'issue de l'histoire. J'ai trouvé les premières lignes un peu curieuses, ne sachant pas dans quoi je m'embarquais. Puis, progressivement, l'histoire devient vraiment intéressante. On s'interroge sur le changement d'apparence, si elle est réelle ou psychologique, puis comment l'entourage vit ce changement.

Solitude, exclusion, intolérance, et abandon sont les thèmes principaux que l'on retrouve dans cet ouvrage que j'ai eu plaisir à lire le temps d'une soirée.

A découvrir !

A la page 16, dans la nouvelle qui donne son titre au recueil, l'auteur fait dire à Raban "Quand je suis au lit, j'ai la silhouette d'un gros coléoptère, d'une lucane ou d'un hanneton, je crois." (ça vous dit quelque chose ?)

Raban est un jeune homme "moderne", bien dans son époque, il doit rencontrer Betty sa fiancé à la campagne, mais pour lui, qui dit fiançailles dit mariage proche et il doute.

Une sorte de blues du futur marié, "Betty ne m'a-t-elle pas souvent raconté que la concupiscence des hommes la faisait souffrir et qu'elle devait repousser leurs avances..."

Il musarde dans la ville, hésitant à prendre le train, et se laisse aller à suivre son ami Lement qu'il croise à un arrêt de tramway. Une fois arrivé sur place il ne signale pas son arrivée à sa promise.

Nous sommes encore loin dans ce texte, même s'il apparait fondateur (?), de la Métamorphose, de la colonie Pénitentiaire ou du procès.

L'écriture de Kafka est bien présente, et la psychologie de ses personnages à la fois présent-distant-absent de leurs obligations sociales, se retrouve dans Raban et Lement.

Les autres textes sont également des esquisses de futurs romans ou des tentatives de cadrer des personnages ou des sentiments, comme dans Lettre au père qui commence par "Tu m'as demandé récemment pourquoi je prétendais avoir peur de toi." est se termine par "...il me semble qu'on arrive malgré tout à un résultat assez proche de la vérité pour nous apaiser un peu, et nous rendre à tous deux le vie et la mort plus faciles."

Des bribes de textes et des essais qui éclairent les romans de Kafka d'une lueur nouvelle.

Livre de chevet idéal...

Lien : https://camalonga.wordpress...

Raban est un jeune homme "moderne", bien dans son époque, il doit rencontrer Betty sa fiancé à la campagne, mais pour lui, qui dit fiançailles dit mariage proche et il doute.

Une sorte de blues du futur marié, "Betty ne m'a-t-elle pas souvent raconté que la concupiscence des hommes la faisait souffrir et qu'elle devait repousser leurs avances..."

Il musarde dans la ville, hésitant à prendre le train, et se laisse aller à suivre son ami Lement qu'il croise à un arrêt de tramway. Une fois arrivé sur place il ne signale pas son arrivée à sa promise.

Nous sommes encore loin dans ce texte, même s'il apparait fondateur (?), de la Métamorphose, de la colonie Pénitentiaire ou du procès.

L'écriture de Kafka est bien présente, et la psychologie de ses personnages à la fois présent-distant-absent de leurs obligations sociales, se retrouve dans Raban et Lement.

Les autres textes sont également des esquisses de futurs romans ou des tentatives de cadrer des personnages ou des sentiments, comme dans Lettre au père qui commence par "Tu m'as demandé récemment pourquoi je prétendais avoir peur de toi." est se termine par "...il me semble qu'on arrive malgré tout à un résultat assez proche de la vérité pour nous apaiser un peu, et nous rendre à tous deux le vie et la mort plus faciles."

Des bribes de textes et des essais qui éclairent les romans de Kafka d'une lueur nouvelle.

Livre de chevet idéal...

Lien : https://camalonga.wordpress...

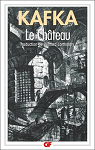

Le Château hanté par K et par ses fantômes reste hermétique. Et le Château dépeuplé hante ses fantômes.

K, épuisé, sombre dans le sommeil comme il sombre dans la vie. "Ainsi jouait-il avec les rêves et ses rêves avec lui".

Il s'endort à l'auberge du village, derrière le comptoir, la buvette étant le seul lieu autorisé aux étrangers pour y séjourner ou pour y passer la nuit. Le comptoir, ce lieu de sempiternelle attente, sert d'antichambre. Et il boit : du rhum, du cognac, et encore du rhum. Et il rêve.

Il rêve du Château qui ressemble à s'y méprendre à l'auberge, au village. Les chambres de l'auberge sont réservées aux messieurs du Château, des chambres interdites d'accès aux étrangers, aux gens de passage.

K, un "vulgaire vagabond", "un homme dans les trente ans, assez dépenaillé, en train de dormir sur une paillasse avec un minuscule sac à dos sous la tête en guise d'oreiller et un bâton noueux à portée de main" est un homme qui erre. Il se réclame arpenteur, comme si c'était une plaisanterie. En effet, "il n'y a pas la moindre trace d'un arpenteur" sur la neige, aucune trace de pas, mais [c]'était donc une erreur ? [...] Bizarre, bizarre. Comment faut-il [expliquer] ça à M. l'arpenteur [...] Le château l'avait donc nommé arpenteur".

Le château le nomme arpenteur du village, mais lui, ce qu'il veut, c'est passer de l'autre côté, ne pas être cantonné au village, afin d'accéder au château. K se met donc en route.

"K cependant était désorienté [...] Au début la longue route pour venir ici ne semblait pas du tout l'avoir accablé – comme il avait marché des jours durant, tranquillement, un pas après l'autre ! - mais maintenant, tout de même, les effets de cet effort extrême se faisaient sentir, et ils tombaient mal à dire vrai. [...] Si, dans l'état où il était aujourd'hui, il se forçait à prolonger au moins sa promenade jusqu'à l'entrée du château, il en aurait fait plus qu'assez.

Ainsi se remit-il à avancer, mais c'était loin. La route, en effet, cette grand-route du village, ne montait pas au sommet de la colline du château , elle ne menait qu'à proximité, après quoi elle faisait presque exprès de tourner, et même si elle ne s'éloignait pas du château, elle ne s'en approchait pas davantage. K attendait toujours que la route bifurque enfin vers le château, et c'est uniquement poussé par cette attente qu'il continuait de marcher ; en raison de sa fatigue, manifestement, il hésitait à abandonner la route, et il s'étonnait aussi de la longueur du village, qui n'en finissait pas [...] , et puis la neige et l'absence d'âme qui vive – finalement, il s'arracha à cette route qui le tenait prisonnier, une étroite ruelle l'engloutit, la neige était plus profonde encore, en extraire les pieds qui s'y enfonçaient était un travail difficile, il transpirait, soudain il s'immobilisa, il ne pouvait aller plus loin".

L'enlisement dans la neige, comme dans les pages blanches d'un livre aux caractères indéchiffrables, épuise K, comme le lecteur. Le lecteur, comme l'arpenteur, doit relever, prendre des mesures, pour délimiter le terrain.

Les lettres disséminées dans le roman sont interprétées à tort ou à raison, selon les circonstances, selon les personnages ou selon les lecteurs. Kafka présente plusieurs versions d'un même évènement, il multiplie les points de vue et il déroule ainsi toute l'histoire, en jouant des contradictions qui ne sont le plus souvent qu'apparentes. "[V]ous en avez gardé cette mentalité qui consiste à tirer d'une broutille que vous voyez réellement des conclusions d'ensemble aussi grandioses que fausses". Notre vue est réduite dès lors qu'on observe une scène à travers le trou d'une serrure. Le Château adresse un défi au lecteur comme il adresse un défi à K. En effet, "on lui laissait le soin de choisir ce qu'il voulait faire des injonctions éditées dans la lettre, de savoir s'il voulait être un ouvrier du village nanti d'un lien avec le château qui le distinguait mais n'était qu'une apparence, ou bien s'il voulait être en apparence un ouvrier du village qui faisait en réalité dépendre toutes les données de son travail des informations de Barnabas." Les paradoxes se posent. Qu'en est-il des rapports du village et du château dans le contexte donné ? " Ce village appartient au château, ceux qui y habitent ou y passent la nuit habitent ou passent plus ou moins la nuit au château. Personne n'en a le droit sans une autorisation [...]"

La première étrangeté, présentée comme une plaisanterie, une raillerie, c'est qu'il faut avoir l'autorisation nous dit-on mais il est demandé l'instant d'après si au contraire, il ne faudrait pas avoir d'autorisation, justement, pour y accéder, parce que la seule manière d'y accéder serait la transgression.

Sur la question de la transgression (sans laquelle il n'y a aucune progression dans le Château), je m'appuie sur l'article suivant : https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2002-4-page-117.htm# qui renvoie au Château mais plus largement à toute l'oeuvre de Kafka et tout particulièrement à la Parabole des Portes de la Loi. En effet, je ne peux m'empêcher de penser à la Parabole de Kafka lorsque je lis le Château, parce qu'il s'agit là aussi d'ouvrir une porte, de passer de l'autre côté, quand il ne s'agit pas d'observer Klamm, cet avatar du Château, par un trou dans le mur ou par la serrure d'une porte. Mais que faut-il faire pour pénétrer dans le Château sachant qu'un gardien, que plusieurs gardiens, tous plus forts les uns que les autres, gardent l'accès ?

Je cite l'article mentionné ci-dessus : "On ne peut qu’être frappé [...] par la ressemblance étonnante – récemment mise en évidence par un chercheur allemand – entre la légende kafkaïenne et une narration du Midrash, Pesikta Rabbati, sur la montée de Moïse au ciel, lors de son séjour au mont Sinaï. Arrivé aux portes du ciel, Moïse voit son chemin barré par un ange gardien, Kemuel, qui lui interdit l’accès à la demeure du Très Haut. Sans hésitation, le prophète l’assomme et continue son chemin dans le ciel. Il est bientôt confronté à un deuxième puis à un troisième ange gardien, tous deux bien plus puissants que le premier : le deuxième est six cents fois plus grand que le premier, mais il n’ose pas s’approcher du troisième, parce que son feu le brûlerait. Cela rappelle presque littéralement l’affirmation du gardien dans le texte de Kafka : « Le troisième gardien est si puissant que même moi, je ne peux pas supporter sa vue ». Dans le Midrash, Moïse est finalement admis auprès du Tout Puissant, qui l’aide à dépasser les dangereux anges gardiens"

L'homme de la Parabole de Kafka, lui, ne passe même pas la première porte parce qu'il attend l'autorisation, une autorisation qu'il n'aura jamais. K dans le Château, comme Joseph K ose aller plus loin, du moins en imagination, en rêve. K s'endort au chapitre XXIII dans le lit de Bürgel, et rêve qu'il lutte avec un secrétaire nu, "très semblable à la statue d'un dieu grec". N'est-ce pas une parodie de la lutte de Jacob avec l'ange, avec Dieu ? Une lutte qui n'est pas vaine dans la Bible, parce que c'est alors qu'il reçoit sa bénédiction et le nom d'Israël. Mais le combat s'avère très drôle chez Kafka, c'est une plaisanterie parce que le combat n'est pas réel, que ce dieu grec, il lui arrache les plumes." Et K parce qu'il dort, n'écoute pas ce qu'on lui dit. Prisonnier de ses rêves, prisonnier du sommeil ou de l'ivresse, il ne voit pas que le Château n'est qu'illusion [Le manuscrit s'interrompt]

K, épuisé, sombre dans le sommeil comme il sombre dans la vie. "Ainsi jouait-il avec les rêves et ses rêves avec lui".

Il s'endort à l'auberge du village, derrière le comptoir, la buvette étant le seul lieu autorisé aux étrangers pour y séjourner ou pour y passer la nuit. Le comptoir, ce lieu de sempiternelle attente, sert d'antichambre. Et il boit : du rhum, du cognac, et encore du rhum. Et il rêve.

Il rêve du Château qui ressemble à s'y méprendre à l'auberge, au village. Les chambres de l'auberge sont réservées aux messieurs du Château, des chambres interdites d'accès aux étrangers, aux gens de passage.

K, un "vulgaire vagabond", "un homme dans les trente ans, assez dépenaillé, en train de dormir sur une paillasse avec un minuscule sac à dos sous la tête en guise d'oreiller et un bâton noueux à portée de main" est un homme qui erre. Il se réclame arpenteur, comme si c'était une plaisanterie. En effet, "il n'y a pas la moindre trace d'un arpenteur" sur la neige, aucune trace de pas, mais [c]'était donc une erreur ? [...] Bizarre, bizarre. Comment faut-il [expliquer] ça à M. l'arpenteur [...] Le château l'avait donc nommé arpenteur".

Le château le nomme arpenteur du village, mais lui, ce qu'il veut, c'est passer de l'autre côté, ne pas être cantonné au village, afin d'accéder au château. K se met donc en route.

"K cependant était désorienté [...] Au début la longue route pour venir ici ne semblait pas du tout l'avoir accablé – comme il avait marché des jours durant, tranquillement, un pas après l'autre ! - mais maintenant, tout de même, les effets de cet effort extrême se faisaient sentir, et ils tombaient mal à dire vrai. [...] Si, dans l'état où il était aujourd'hui, il se forçait à prolonger au moins sa promenade jusqu'à l'entrée du château, il en aurait fait plus qu'assez.

Ainsi se remit-il à avancer, mais c'était loin. La route, en effet, cette grand-route du village, ne montait pas au sommet de la colline du château , elle ne menait qu'à proximité, après quoi elle faisait presque exprès de tourner, et même si elle ne s'éloignait pas du château, elle ne s'en approchait pas davantage. K attendait toujours que la route bifurque enfin vers le château, et c'est uniquement poussé par cette attente qu'il continuait de marcher ; en raison de sa fatigue, manifestement, il hésitait à abandonner la route, et il s'étonnait aussi de la longueur du village, qui n'en finissait pas [...] , et puis la neige et l'absence d'âme qui vive – finalement, il s'arracha à cette route qui le tenait prisonnier, une étroite ruelle l'engloutit, la neige était plus profonde encore, en extraire les pieds qui s'y enfonçaient était un travail difficile, il transpirait, soudain il s'immobilisa, il ne pouvait aller plus loin".

L'enlisement dans la neige, comme dans les pages blanches d'un livre aux caractères indéchiffrables, épuise K, comme le lecteur. Le lecteur, comme l'arpenteur, doit relever, prendre des mesures, pour délimiter le terrain.

Les lettres disséminées dans le roman sont interprétées à tort ou à raison, selon les circonstances, selon les personnages ou selon les lecteurs. Kafka présente plusieurs versions d'un même évènement, il multiplie les points de vue et il déroule ainsi toute l'histoire, en jouant des contradictions qui ne sont le plus souvent qu'apparentes. "[V]ous en avez gardé cette mentalité qui consiste à tirer d'une broutille que vous voyez réellement des conclusions d'ensemble aussi grandioses que fausses". Notre vue est réduite dès lors qu'on observe une scène à travers le trou d'une serrure. Le Château adresse un défi au lecteur comme il adresse un défi à K. En effet, "on lui laissait le soin de choisir ce qu'il voulait faire des injonctions éditées dans la lettre, de savoir s'il voulait être un ouvrier du village nanti d'un lien avec le château qui le distinguait mais n'était qu'une apparence, ou bien s'il voulait être en apparence un ouvrier du village qui faisait en réalité dépendre toutes les données de son travail des informations de Barnabas." Les paradoxes se posent. Qu'en est-il des rapports du village et du château dans le contexte donné ? " Ce village appartient au château, ceux qui y habitent ou y passent la nuit habitent ou passent plus ou moins la nuit au château. Personne n'en a le droit sans une autorisation [...]"

La première étrangeté, présentée comme une plaisanterie, une raillerie, c'est qu'il faut avoir l'autorisation nous dit-on mais il est demandé l'instant d'après si au contraire, il ne faudrait pas avoir d'autorisation, justement, pour y accéder, parce que la seule manière d'y accéder serait la transgression.

Sur la question de la transgression (sans laquelle il n'y a aucune progression dans le Château), je m'appuie sur l'article suivant : https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2002-4-page-117.htm# qui renvoie au Château mais plus largement à toute l'oeuvre de Kafka et tout particulièrement à la Parabole des Portes de la Loi. En effet, je ne peux m'empêcher de penser à la Parabole de Kafka lorsque je lis le Château, parce qu'il s'agit là aussi d'ouvrir une porte, de passer de l'autre côté, quand il ne s'agit pas d'observer Klamm, cet avatar du Château, par un trou dans le mur ou par la serrure d'une porte. Mais que faut-il faire pour pénétrer dans le Château sachant qu'un gardien, que plusieurs gardiens, tous plus forts les uns que les autres, gardent l'accès ?

Je cite l'article mentionné ci-dessus : "On ne peut qu’être frappé [...] par la ressemblance étonnante – récemment mise en évidence par un chercheur allemand – entre la légende kafkaïenne et une narration du Midrash, Pesikta Rabbati, sur la montée de Moïse au ciel, lors de son séjour au mont Sinaï. Arrivé aux portes du ciel, Moïse voit son chemin barré par un ange gardien, Kemuel, qui lui interdit l’accès à la demeure du Très Haut. Sans hésitation, le prophète l’assomme et continue son chemin dans le ciel. Il est bientôt confronté à un deuxième puis à un troisième ange gardien, tous deux bien plus puissants que le premier : le deuxième est six cents fois plus grand que le premier, mais il n’ose pas s’approcher du troisième, parce que son feu le brûlerait. Cela rappelle presque littéralement l’affirmation du gardien dans le texte de Kafka : « Le troisième gardien est si puissant que même moi, je ne peux pas supporter sa vue ». Dans le Midrash, Moïse est finalement admis auprès du Tout Puissant, qui l’aide à dépasser les dangereux anges gardiens"

L'homme de la Parabole de Kafka, lui, ne passe même pas la première porte parce qu'il attend l'autorisation, une autorisation qu'il n'aura jamais. K dans le Château, comme Joseph K ose aller plus loin, du moins en imagination, en rêve. K s'endort au chapitre XXIII dans le lit de Bürgel, et rêve qu'il lutte avec un secrétaire nu, "très semblable à la statue d'un dieu grec". N'est-ce pas une parodie de la lutte de Jacob avec l'ange, avec Dieu ? Une lutte qui n'est pas vaine dans la Bible, parce que c'est alors qu'il reçoit sa bénédiction et le nom d'Israël. Mais le combat s'avère très drôle chez Kafka, c'est une plaisanterie parce que le combat n'est pas réel, que ce dieu grec, il lui arrache les plumes." Et K parce qu'il dort, n'écoute pas ce qu'on lui dit. Prisonnier de ses rêves, prisonnier du sommeil ou de l'ivresse, il ne voit pas que le Château n'est qu'illusion [Le manuscrit s'interrompt]

Comme souvent chez Kafka, une atmosphère pesante et sombre sert de toile de fond aux personnages qui errent dans le roman. Qu'elle soit physique ou psychologique, l'errance absurde, sans véritable but conduit invariablement les personnages à leur perte.

K... voit sa vie basculer car il est accusé d'on ne sait quoi par on ne sait qui. La loi semble être à ses trousses et ne lui laisser aucun répit.

L'absurde de la situation voile à peine le sentiment de persécution de K... qui se trouve plongé dans une espèce de passivité et une inertie, révoltantes.

Même lorsqu'il tente de tirer la situation au clair dans un regain d'énergie et de vitalité, l'absurde est poussé à son paroxysme et égare davantage le personnage principal ne lui laissant aucune chance de s'en sortir.

K... voit sa vie basculer car il est accusé d'on ne sait quoi par on ne sait qui. La loi semble être à ses trousses et ne lui laisser aucun répit.

L'absurde de la situation voile à peine le sentiment de persécution de K... qui se trouve plongé dans une espèce de passivité et une inertie, révoltantes.

Même lorsqu'il tente de tirer la situation au clair dans un regain d'énergie et de vitalité, l'absurde est poussé à son paroxysme et égare davantage le personnage principal ne lui laissant aucune chance de s'en sortir.

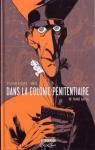

LA COLONIE PÉNITENTIAIRE

A la deuxième page de cette nouvelle, on se pose déjà quelques questions et une fois la lecture finie, et que plusieurs horizons se sont offert à nous, on se sent plus que perdu, on se casse la tête, les questions ne font que fulminer... que veut dire l'auteur? Que représente en vrai cette colonie pénitentiaire où il n'est question que d'une machine décrite comme une espèce de guillotine contemporaine? La machine est, elle-même, vouée à tous les éloges par un officier, qui en fait une présentation maniaque au voyageur comme un boucher qui exposerait sur sa façon à lui d'abattre ses animaux. Cet objet cache-t-il une machination politique, idéologique ou judiciaire? Quel genre d'autorité se cache derrière le personnage de l'officier, qui a l'air d'un bourreau, assoiffé du sang, rassasié du sang, perd la tête et fini par y passer? Et le voyageur, est- il Dieu, la conscience, doté d'une impassibilité tout autant maniaque? Et le condamné, un maniaco-naïf, est-il le peuple ou simplement un système? Du moins, ce sont des pratiques inhumaines qui sont au coeur de cette nouvelle émouvante.

Ce n'est pas une lecture vraiment aisée mais on sort de là un peu dérangé, bien qu'il y ait de l'absurde, on se dit, on n'a pas lu du n'importe quoi, et des génies, le monde en a connu!

A la deuxième page de cette nouvelle, on se pose déjà quelques questions et une fois la lecture finie, et que plusieurs horizons se sont offert à nous, on se sent plus que perdu, on se casse la tête, les questions ne font que fulminer... que veut dire l'auteur? Que représente en vrai cette colonie pénitentiaire où il n'est question que d'une machine décrite comme une espèce de guillotine contemporaine? La machine est, elle-même, vouée à tous les éloges par un officier, qui en fait une présentation maniaque au voyageur comme un boucher qui exposerait sur sa façon à lui d'abattre ses animaux. Cet objet cache-t-il une machination politique, idéologique ou judiciaire? Quel genre d'autorité se cache derrière le personnage de l'officier, qui a l'air d'un bourreau, assoiffé du sang, rassasié du sang, perd la tête et fini par y passer? Et le voyageur, est- il Dieu, la conscience, doté d'une impassibilité tout autant maniaque? Et le condamné, un maniaco-naïf, est-il le peuple ou simplement un système? Du moins, ce sont des pratiques inhumaines qui sont au coeur de cette nouvelle émouvante.

Ce n'est pas une lecture vraiment aisée mais on sort de là un peu dérangé, bien qu'il y ait de l'absurde, on se dit, on n'a pas lu du n'importe quoi, et des génies, le monde en a connu!

De Kafka, Walter Benjamin écrivit :

« Comme les Aggadah du Talmud, les livres de Kafka offrent des récits qui sont toujours laissés en suspens, qui s’attardent dans les descriptions les plus minutieuses, comme s’ils espéraient et, simultanément, redoutaient que le précepte et la formule de la Halaknah, de la doctrine, puissent les surprendre en cours de route. »

Comprenne qui pourra...

Dans ce livre, qui rivalise en puissance mystérieuse avec "Le château", Kafka élabore une intrigue qui nous donne l'impression d'avoir le fin mot de l'histoire sur le bout de la langue. Rien de psychologique et pourtant, on a l'impression que Kafka ne fait que de parler des tourments intérieurs. La structure est insaisissable mais ses effets ne le sont pas.

« Comme les Aggadah du Talmud, les livres de Kafka offrent des récits qui sont toujours laissés en suspens, qui s’attardent dans les descriptions les plus minutieuses, comme s’ils espéraient et, simultanément, redoutaient que le précepte et la formule de la Halaknah, de la doctrine, puissent les surprendre en cours de route. »

Comprenne qui pourra...

Dans ce livre, qui rivalise en puissance mystérieuse avec "Le château", Kafka élabore une intrigue qui nous donne l'impression d'avoir le fin mot de l'histoire sur le bout de la langue. Rien de psychologique et pourtant, on a l'impression que Kafka ne fait que de parler des tourments intérieurs. La structure est insaisissable mais ses effets ne le sont pas.

J'ai mis du temps à m'atteler à la lecture de ce Kafka traînant dans ma bibliothèque depuis des années. Nous savons tous que Kafka et un remueur d'âmes sans pareil. Ici, je crois, il donne toute la mesure de son incomparable talent. J'ai relu le livre une deuxième fois, puis, je suis revenu sur certains passages qui trituraient mon tréfonds à certains moments où je vaquais à des activités sans aucun rapport avec le texte.

Je sais que la sensation qui emplissait tout mon être consistait dans l'idée que la transformation de Gregor était conséquence du monde qui l'entourait.

Il s'humanisait en devenant bête. Son physique n'était que le reflet de la bestialité de ceux qui le regardaient. Il est mort à petit feu, comme nous tous, de l'inhumanité du regard que nos semblables portent sur nous. Je crois que c'est un texte prodigieux de lucidité de par sa composition. De telle façon qu'il pénètre l'âme bien plus que notre raison.

Je sais que la sensation qui emplissait tout mon être consistait dans l'idée que la transformation de Gregor était conséquence du monde qui l'entourait.

Il s'humanisait en devenant bête. Son physique n'était que le reflet de la bestialité de ceux qui le regardaient. Il est mort à petit feu, comme nous tous, de l'inhumanité du regard que nos semblables portent sur nous. Je crois que c'est un texte prodigieux de lucidité de par sa composition. De telle façon qu'il pénètre l'âme bien plus que notre raison.

Comme j'ai un profond dégoût pour les Cancrelats plus justement nommés parfois Cafards, je ne vous raconterai pas pourquoi ce serait trop long et inintéressant ici.

La métamorphose de Gregor, ne m'a pas , outre mesure, provoqué de réelle empathie envers le personnage.

Je l'aurai purement et simplement E C R A B O U I l L E !!!!!

Dommage , il n'y aurait pas eu d'histoire !

Et l'auteur a dit ceci :

"Je veux transcrire une petite histoire, qui m'est venue à l'esprit en pleine détresse et qui m'obsède au plus profond de moi-même".(p.10)

Invraisemblable ce serait le mot juste pour définir cette métamorphose.

Tout a été sûrement dit dans moult commentaires plus pointus que je ne saurai le faire, et beaucoup plus sérieusement.

Les portraits qu'il fait de ses proches, son père un tyran qu'il déteste, sa mère, larmoyante et faible, sa soeur qui se veut charitable mais ne l'est qu'un temps.

Dans le fond c'est une histoire tragique qui se réfère à sa vie cette métamorphose à laquelle il s'identifie "le temps d'un livre", je suppose.

Quelques scènes cocasses, prêtent à rire ; mais par moment c'est absurde, pathétique et grotesque.

Je n'ai discerné aucune humanité sous la carapace animale.

p. 20 - La Métamorphose ne cherchait pas à émouvoir le coeur et qu'elle était fort loin d'imiter la vie . (C. DAVID)

Un humour grinçant qui colle aux murs et au plafond comme cet immonde

insecte.

Un humour Cancrelatien !

La métamorphose de Gregor, ne m'a pas , outre mesure, provoqué de réelle empathie envers le personnage.

Je l'aurai purement et simplement E C R A B O U I l L E !!!!!

Dommage , il n'y aurait pas eu d'histoire !

Et l'auteur a dit ceci :

"Je veux transcrire une petite histoire, qui m'est venue à l'esprit en pleine détresse et qui m'obsède au plus profond de moi-même".(p.10)

Invraisemblable ce serait le mot juste pour définir cette métamorphose.

Tout a été sûrement dit dans moult commentaires plus pointus que je ne saurai le faire, et beaucoup plus sérieusement.

Les portraits qu'il fait de ses proches, son père un tyran qu'il déteste, sa mère, larmoyante et faible, sa soeur qui se veut charitable mais ne l'est qu'un temps.

Dans le fond c'est une histoire tragique qui se réfère à sa vie cette métamorphose à laquelle il s'identifie "le temps d'un livre", je suppose.

Quelques scènes cocasses, prêtent à rire ; mais par moment c'est absurde, pathétique et grotesque.

Je n'ai discerné aucune humanité sous la carapace animale.

p. 20 - La Métamorphose ne cherchait pas à émouvoir le coeur et qu'elle était fort loin d'imiter la vie . (C. DAVID)

Un humour grinçant qui colle aux murs et au plafond comme cet immonde

insecte.

Un humour Cancrelatien !

Un matin, le jeune Gregor Samsa se réveille dans son lit et, peu à peu, se rend compte que son corps n'est plus celui d'un homme mais celui d'un insecte, avec carapace et pattes qui s'agitent...Pensant à un cauchemar, enfermé dans sa chambre il entend néanmoins les bruits familiers de sa famille, père, mère et une soeur qui s'étonnent de ne pas le voir se préparer et partir au travail, faire ses tournées de représentant de commerce. Les épreuves pour Gregor ne font que commencer...aux difficultés de mouvement, déplacement, d'alimentation, s'ajoutent l'attitude de rejet de sa famille, avec une mère effondrée et terrorisée, une soeur qui semblait compréhensive et se révèle froide et cruelle et un père qui n'arrive pas à faire face.

Cette nouvelle forte, entre fantastique et cauchemar de Franz Kafka, met en scène une transformation qui va faire éclater l'équilibre et remettre en cause l'humanité de la famille face au jeune Gregor, qui, victime de cette métamorphose, est celui qui reste le plus humain, dans sa détresse et ses espoirs, au delà de la métamorphose physique, Kafka s'attarde sur le changement de comportement et les conséquences sur la famille qui ne voit que répugnance et dégoût...

Une lecture assez dense qui permet de remettre en cause le rapport que l'on peut avoir face à des changements dont peuvent être victimes des proches...plus largement et prosaïquement, comment exprimer son ressenti, quelle réaction avoir face au handicap ou une catastrophe dont un membre de la famille, un ami, serait atteint...

Au delà du côté dérangeant de la métamorphose, c'est une lecture profonde qui touche à la détresse et à l'humanité.

Cette nouvelle forte, entre fantastique et cauchemar de Franz Kafka, met en scène une transformation qui va faire éclater l'équilibre et remettre en cause l'humanité de la famille face au jeune Gregor, qui, victime de cette métamorphose, est celui qui reste le plus humain, dans sa détresse et ses espoirs, au delà de la métamorphose physique, Kafka s'attarde sur le changement de comportement et les conséquences sur la famille qui ne voit que répugnance et dégoût...

Une lecture assez dense qui permet de remettre en cause le rapport que l'on peut avoir face à des changements dont peuvent être victimes des proches...plus largement et prosaïquement, comment exprimer son ressenti, quelle réaction avoir face au handicap ou une catastrophe dont un membre de la famille, un ami, serait atteint...

Au delà du côté dérangeant de la métamorphose, c'est une lecture profonde qui touche à la détresse et à l'humanité.

Des parents peu aimants ont exilé leur fils de seize ans à peine, aux Etats-Unis "parce qu'une bonne l'avait séduit et rendu père."

J'ai d'abord cru que l'auteur voulait subvertir les moeurs bourgeoises pour les ridiculiser, mais non, à tout prendre : il veut simplement mettre l'accent sur la candeur du héros et les risques qu'elle peut lui faire encourir.

Il est intéressant de voir comment Kafka, qui n'est jamais allé aux Etats-Unis, en rend une image convaincante et ubuesque à la fois à travers le regard neuf et exempt de préjugés du jeune Karl Rossmann.

Il s'agit là d'une oeuvre imaginaire, mais on la sent fortement documentée sur le fonctionnement monopolistique des grosses entreprises américaines, notamment les sociétés de fret et les grands hôtels. Kafka décrit le gigantisme des rues new yorkaises, leur agitation continuelle, la dureté du monde du travail avec ses journées de douze heures, le système électoral, le mode de vie des diverses classes sociales, depuis les capitaines d'industrie jusqu'aux miséreux faméliques.

On retrouve bien l'univers inexorable du Procès ou du Château : le sentiment d'immersion des personnages dans leur réalité ( leur cauchemar ?) est rendu avec intensité. Le jeune Karl malgré son courage et son opiniâtreté, doit faire face à un monde chaotique et dangereux.

La mise en place du roman est un peu lente. Mais tout prend rythme et force peu à peu jusqu'à l'abandon du héros par l'auteur, l'oeuvre étant inachevée.

J'ai d'abord cru que l'auteur voulait subvertir les moeurs bourgeoises pour les ridiculiser, mais non, à tout prendre : il veut simplement mettre l'accent sur la candeur du héros et les risques qu'elle peut lui faire encourir.

Il est intéressant de voir comment Kafka, qui n'est jamais allé aux Etats-Unis, en rend une image convaincante et ubuesque à la fois à travers le regard neuf et exempt de préjugés du jeune Karl Rossmann.

Il s'agit là d'une oeuvre imaginaire, mais on la sent fortement documentée sur le fonctionnement monopolistique des grosses entreprises américaines, notamment les sociétés de fret et les grands hôtels. Kafka décrit le gigantisme des rues new yorkaises, leur agitation continuelle, la dureté du monde du travail avec ses journées de douze heures, le système électoral, le mode de vie des diverses classes sociales, depuis les capitaines d'industrie jusqu'aux miséreux faméliques.

On retrouve bien l'univers inexorable du Procès ou du Château : le sentiment d'immersion des personnages dans leur réalité ( leur cauchemar ?) est rendu avec intensité. Le jeune Karl malgré son courage et son opiniâtreté, doit faire face à un monde chaotique et dangereux.

La mise en place du roman est un peu lente. Mais tout prend rythme et force peu à peu jusqu'à l'abandon du héros par l'auteur, l'oeuvre étant inachevée.

Une lettre poignante, vibrante d'émotion! Écrire à son père, c'est toute une vie d'enfance d'exclu qui se déballe, celui-là que le père a de la peine à dénicher la nature. C'est aussi une vie d'adulte profondément désorientée, resté prisonnier de son enfance. C'est avec sensibilité que Kafka parle de cette domination paternelle qui ne lui a pas permis de s'épanouir ni en société, ni dans une relation amoureuse, au contraire, ça n'a fait qu'affecter sa personne, qu'il n'avait qu'une seule option, la fuite. Fuir tout, et s'enfoncer dans sa solitude! En même temps, on reconnait par là la source de ses inspirations assez distinctes !!!

Lire Kafka … et puis le relire ! Une première lecture laisse le lecteur troublé par la complexité du monde présenté par l’auteur. Une seconde maintient le trouble mais le déplace sur le quotidien expérimenté par le lecteur, l’intuition qu’il vit, tout à la fois et pas du tout, un monde inepte de non-relation avec les autres, le besoin de se tracasser et d’endosser le paletot de la responsabilité alors que le pale type qu’il est fondamentalement le pousse à profiter d’une liberté en sursis et à prendre, même et surtout sans rendre, tout ce que les autres ont comme richesses, véritable pillage qui se vit dans le dénis le plus total de l’Autre en tant que partenaire.

Kafka est un auteur énigmatique. Avec « Le Procès », roman inachevé dont la présentation composite n’aide pas à une compréhension immédiate, Kafka nous livre un petit bout de lui-même et nous laisse sur la touche. Monsieur K, fondé de pouvoirs dans une banque, vit sa vie en décalage permanent avec la réalité systémique d’un univers régi par la Loi non dite des interventions policières qui, tel l’allumeur de réverbère, ouvrent et ferment la nuit du quotidien des personnes qui, par ailleurs, n’ont à se préoccupé de rien, si ce n’est de se laisser vivre.

La vie, ce fragment d’éternité peut alors se dérouler sur place, chaque instant n’étant ni la cause, ni la conséquence d’un autre qui lui sera juxtaposé. Il n’y a rien à voir, pas d’à-venir à construire jusqu’au jour où tout bascule et reste pourtant identique.

M. K est arrêté au petit-matin par une police polie mais ignorante des méfaits portés à son compte. A part rester libre, se présenter, il ne sait trop ni où ni quand, devant une Justice qui n’est jamais clairement définie, M. K n’a rien à modifier à son quotidien. Il doit continuer à vivre… Mais qu’est-ce que vivre ?

« Le procès » est-il une métaphore ? Si oui, de quoi ? De la vie ? De la gestion politico-judiciaire de cette dernière ? De l’indécision de l’Homme qui vit et subit sa vie ? Kafka a-t-il voulu décrire, sans même le juger, l’univers carcéral qu’est une vie libre sous le poids d’une accusation infondée qui projette l’Homme en Absurdie ?

On peut gloser longtemps sur le message subliminal caché dans le texte de Kafka… Je ne m’autoriserai pas à partager ce que j’en ai compris. Au monde de l’ineptie, tous les kafkaïens, toutes les kafkaïennes font chanter, font danser leurs violons qui tous ont une âme prête à vibrer et qui tous les emprisonnent dans une valse lente, font et défoncent leurs pas de deux, leurs pas de loups, leurs pas solitaires dans une indifférence qui conduit chacun à se servir de l’autre, ni pour le rencontrer, ni développer une plus grande humanité.

Je sors de cette lecture la tête vide de découvertes, le cœur empli de malaises. Dans un monde où rien n’est compréhensible, le noyau de ‘l’atone’, le mal-être reste le seul à vibrer. A quoi sert-il de vivre dans un monde pareil ? Est-ce le nôtre ? Quelle est l’invitation cachée, vieille de près d’un siècle qui nous est donnée par Kafka face à un monde poussiéreux dont je devine qu’il peut être ressenti comme très proche de l’image qu’on se fait du nôtre.

Dieu, que la vie est compliquée … !

Kafka est un auteur énigmatique. Avec « Le Procès », roman inachevé dont la présentation composite n’aide pas à une compréhension immédiate, Kafka nous livre un petit bout de lui-même et nous laisse sur la touche. Monsieur K, fondé de pouvoirs dans une banque, vit sa vie en décalage permanent avec la réalité systémique d’un univers régi par la Loi non dite des interventions policières qui, tel l’allumeur de réverbère, ouvrent et ferment la nuit du quotidien des personnes qui, par ailleurs, n’ont à se préoccupé de rien, si ce n’est de se laisser vivre.

La vie, ce fragment d’éternité peut alors se dérouler sur place, chaque instant n’étant ni la cause, ni la conséquence d’un autre qui lui sera juxtaposé. Il n’y a rien à voir, pas d’à-venir à construire jusqu’au jour où tout bascule et reste pourtant identique.

M. K est arrêté au petit-matin par une police polie mais ignorante des méfaits portés à son compte. A part rester libre, se présenter, il ne sait trop ni où ni quand, devant une Justice qui n’est jamais clairement définie, M. K n’a rien à modifier à son quotidien. Il doit continuer à vivre… Mais qu’est-ce que vivre ?

« Le procès » est-il une métaphore ? Si oui, de quoi ? De la vie ? De la gestion politico-judiciaire de cette dernière ? De l’indécision de l’Homme qui vit et subit sa vie ? Kafka a-t-il voulu décrire, sans même le juger, l’univers carcéral qu’est une vie libre sous le poids d’une accusation infondée qui projette l’Homme en Absurdie ?

On peut gloser longtemps sur le message subliminal caché dans le texte de Kafka… Je ne m’autoriserai pas à partager ce que j’en ai compris. Au monde de l’ineptie, tous les kafkaïens, toutes les kafkaïennes font chanter, font danser leurs violons qui tous ont une âme prête à vibrer et qui tous les emprisonnent dans une valse lente, font et défoncent leurs pas de deux, leurs pas de loups, leurs pas solitaires dans une indifférence qui conduit chacun à se servir de l’autre, ni pour le rencontrer, ni développer une plus grande humanité.

Je sors de cette lecture la tête vide de découvertes, le cœur empli de malaises. Dans un monde où rien n’est compréhensible, le noyau de ‘l’atone’, le mal-être reste le seul à vibrer. A quoi sert-il de vivre dans un monde pareil ? Est-ce le nôtre ? Quelle est l’invitation cachée, vieille de près d’un siècle qui nous est donnée par Kafka face à un monde poussiéreux dont je devine qu’il peut être ressenti comme très proche de l’image qu’on se fait du nôtre.

Dieu, que la vie est compliquée … !

Paraît-il que le père de Franz Kafka traitait son fils de "vermine" et le considérait comme un parasite. Ceci pourrait expliquer la genèse de La Métamorphose, œuvre dans laquelle un jeune homme va se voir brusquement, du jour au lendemain et sans que cela ne lui paraisse si improbable (c'est en ceci que l’œuvre est véritablement kafkaïenne), changé en insecte. Lui qui subvenait convenablement à tous les besoin de sa famille, va devenir un boulet dont les autres auront tôt fait de se débarrasser...

On peut bien sûr voir La Métamorphose comme une illustration du cas des personnes subitement handicapées, malades, dépendantes etc. On pense notamment, avec l'importance croissante des maladies dégénératives, aux Alzheimer. En effet, leur entourage assiste, impuissant, à leur changement. Mais vont-ils pour autant fomenter leur élimination, chercher par tous les moyens à s'en débarrasser ? Car, dans le cas présent, La Métamorphose, la vraie, n'est-elle pas celle de la famille de Gregor ? De son entourage. Des autres. De ceux-là même qui, au lieu de le soutenir et de tenter de conserver ou sauvegarder le lien qu'ils entretenaient avec lui vont aisément le renier, le maudire, le violenter dans un crescendo fatal ?

Une autre famille aurait-elle mieux réagi face à l'improbable bouleversement qui eut lieu en son sein ?

On peut bien sûr voir La Métamorphose comme une illustration du cas des personnes subitement handicapées, malades, dépendantes etc. On pense notamment, avec l'importance croissante des maladies dégénératives, aux Alzheimer. En effet, leur entourage assiste, impuissant, à leur changement. Mais vont-ils pour autant fomenter leur élimination, chercher par tous les moyens à s'en débarrasser ? Car, dans le cas présent, La Métamorphose, la vraie, n'est-elle pas celle de la famille de Gregor ? De son entourage. Des autres. De ceux-là même qui, au lieu de le soutenir et de tenter de conserver ou sauvegarder le lien qu'ils entretenaient avec lui vont aisément le renier, le maudire, le violenter dans un crescendo fatal ?

Une autre famille aurait-elle mieux réagi face à l'improbable bouleversement qui eut lieu en son sein ?

Quel cauchemar ! Imaginez que vous vous réveillez transformé en insecte géant et hideux sans que votre conscience en soi affectée.

Comment réagir face à « La métamorphose » ? Que faire pour montrer que vous êtes encore vous-même ?

Gregor Samsa lui, veut absolument aller travailler pour nourrir sa famille. Et on ne sait plus si on est dans la réalité ou dans un cauchemar fantastique comme Franz Kafka l'évoque avec seulement les premiers mots de cette nouvelle "En se réveillant un matin après des rêves agités, Gregor Samsa se retrouva dans son lit, métamorphosé en un monstrueux insecte."

Kafka n'évoque plus le cauchemar par la suite. Même si on a envie qu'il se réveille, Gregor va devoir vivre avec cette nouvelle enveloppe et tous les personnages de cet acide portrait de famille, décrit avec un réalisme minutieux, vont accepter, par la force des choses, le nouveau sort du fils modèle.

Cependant, sans qu'il se rende vraiment compte de son nouvel état, il va progressivement se trouver isolé dans sa chambre, abandonné des siens jusqu'à sa mort, vécu comme une délivrance par ses parents.

Publié en 1915, ce livre est pour moi un choc sur la différence et son acceptation. Au bout du labyrinthe kafkaïen n'est peut-être pas parasite qui l'on croit.

Étrange et inquiétant, c'est un très grand livre.

Comment réagir face à « La métamorphose » ? Que faire pour montrer que vous êtes encore vous-même ?

Gregor Samsa lui, veut absolument aller travailler pour nourrir sa famille. Et on ne sait plus si on est dans la réalité ou dans un cauchemar fantastique comme Franz Kafka l'évoque avec seulement les premiers mots de cette nouvelle "En se réveillant un matin après des rêves agités, Gregor Samsa se retrouva dans son lit, métamorphosé en un monstrueux insecte."

Kafka n'évoque plus le cauchemar par la suite. Même si on a envie qu'il se réveille, Gregor va devoir vivre avec cette nouvelle enveloppe et tous les personnages de cet acide portrait de famille, décrit avec un réalisme minutieux, vont accepter, par la force des choses, le nouveau sort du fils modèle.

Cependant, sans qu'il se rende vraiment compte de son nouvel état, il va progressivement se trouver isolé dans sa chambre, abandonné des siens jusqu'à sa mort, vécu comme une délivrance par ses parents.

Publié en 1915, ce livre est pour moi un choc sur la différence et son acceptation. Au bout du labyrinthe kafkaïen n'est peut-être pas parasite qui l'on croit.

Étrange et inquiétant, c'est un très grand livre.

Ne pourrait-on élever un jour une statue à l'ami [מקס ברוד] Max BROD (1884-1968) ?

Ce confident et "plus fidèle ami" du ténébreux Franz KAFKA (1883-1924) a été d'une fidélité à toute épreuve. Ces lettres de Franz furent écrites de 1904 jusqu'aux dernières semaines d'intenses souffrances de l'année 1924. La dernière carte postale de Franz date du 20 mai, écrite à Kierling -- bien peu de temps avant ce funeste 3 juin... Et l'on sait combien -- dans le sillage du grand poète bruxellois, qui nous le rappela : "C'est dur de mourir au printemps" !

Témoignage passionnant portant très haut les valeurs humaines les plus nobles, par ce simple partage épistolaire -- à la fois spirituel, fraternel et amical. Correspondance empreinte d'une amitié se révélant totalement indéfectible, n'ayant jamais connu l'ombre d'une seule froisserie d'égos entre eux : deux amis "écrivains d'occasion", désormais liés à la vie à la mort....

Vingt-et-une années d'amitié, donc, sous nos yeux étrangement blasés par l'évocation de ce "simple" mot...

On sait combien Max eût l'idée judicieuse de "trahir" les dernières volontés de son ami, en tant qu'exécuteur testamentaire... et de nous éviter ainsi de n'avoir jamais à lire -- entre autres merveilles -- les trois romans "inachevés" (ou proprement inachevables ?) du juriste praguois : "Der Verschollene" (rebaptisé par Brod : "Amerika", composé entre 1911 et 1914 ; sa première publication posthume datant de 1927), "Der Prozess" (composé en 1914 et 1915 ; première publication posthume en 1925), "Das Schloss" (composé en 1922 ; première publication posthume en 1926).

Un échange fascinant, sobrement mis en page et très agréablement traduit de l'allemand par Pierre Deshusses, dans cet ouvrage de la collection de poche "Petite Bilbliothèque Payot", paru en 2008 (474 pages), et qu'on peut acquérir très vite au prix de 10,50 euros...

Lien : http://www.regardsfeeriques...

Ce confident et "plus fidèle ami" du ténébreux Franz KAFKA (1883-1924) a été d'une fidélité à toute épreuve. Ces lettres de Franz furent écrites de 1904 jusqu'aux dernières semaines d'intenses souffrances de l'année 1924. La dernière carte postale de Franz date du 20 mai, écrite à Kierling -- bien peu de temps avant ce funeste 3 juin... Et l'on sait combien -- dans le sillage du grand poète bruxellois, qui nous le rappela : "C'est dur de mourir au printemps" !

Témoignage passionnant portant très haut les valeurs humaines les plus nobles, par ce simple partage épistolaire -- à la fois spirituel, fraternel et amical. Correspondance empreinte d'une amitié se révélant totalement indéfectible, n'ayant jamais connu l'ombre d'une seule froisserie d'égos entre eux : deux amis "écrivains d'occasion", désormais liés à la vie à la mort....

Vingt-et-une années d'amitié, donc, sous nos yeux étrangement blasés par l'évocation de ce "simple" mot...

On sait combien Max eût l'idée judicieuse de "trahir" les dernières volontés de son ami, en tant qu'exécuteur testamentaire... et de nous éviter ainsi de n'avoir jamais à lire -- entre autres merveilles -- les trois romans "inachevés" (ou proprement inachevables ?) du juriste praguois : "Der Verschollene" (rebaptisé par Brod : "Amerika", composé entre 1911 et 1914 ; sa première publication posthume datant de 1927), "Der Prozess" (composé en 1914 et 1915 ; première publication posthume en 1925), "Das Schloss" (composé en 1922 ; première publication posthume en 1926).

Un échange fascinant, sobrement mis en page et très agréablement traduit de l'allemand par Pierre Deshusses, dans cet ouvrage de la collection de poche "Petite Bilbliothèque Payot", paru en 2008 (474 pages), et qu'on peut acquérir très vite au prix de 10,50 euros...

Lien : http://www.regardsfeeriques...

K se présente dans un village, épuisé, après une longue marche. Il doit établir un contact avec le château de ce village afin d'entrer dans ses fonctions d'arpenteur.

Ses multiples manœuvres pour accéder aux fonctionnaires de ce château où toutes les décisions sont prises, se heurtent à la lenteur et à l'incompréhension de la hiérarchie, à l'aveuglement et au respect absolu de ces villageois pour les fonctionnaires.

K l'étranger n'est pas compris, il insiste trop pour se faire sa place au château, alors que tous sont dociles et acceptent les bizarreries de l'administration sans broncher.

Quelle est donc la nature de cette administration hautement hiérarchisée et indéchiffrable ? Qui sont ces fonctionnaires inaccessibles, à la fois sérieux et comiques, qui semblent jouer au chat et à la souris avec les villageois ?

K ne pourra pas entrer dans ce château, malgré tous ses efforts pour s'intégrer à la communauté villageoise. On va le rabaisser, le mépriser, l'humilier. Il ne perd pas courage. Il est rusé et opportuniste, pas vraiment sincère. Il veut arriver facilement, là où les autres n'ont pas abouti et tous les moyens sont bons, en passant par la séduction et la manipulation. C'est sans compter sur les mystères de ce château. Le château dicte sa loi, il n'y a aucune faille, aucune erreur envisageable.

On se perd facilement à la lecture de ce roman. On a nous aussi l'impression d'emprunter le chemin qui mène au château et de rencontrer de multiples obstacles, des pièges, des sous-entendus. Les personnages sont ambiguës, compliqués, capricieux, enfantins, hypocrites.

K semble avoir tenté d'accéder à un destin inaccessible. Pourquoi aurait-il plus le droit que les autres d'être élu parmi les grands personnages du château ? Sa quête est perdue d'avance. Là-haut, au château, on se joue d'eux depuis toujours. Ils ont le pouvoir absolu. À l'image d'un Dieu, manipulant les villageois, comme des marionnettes. Les laissant parfois espérer pour les voir implorer ensuite un pardon, comme c'est le cas pour la famille de Barnabé.

Comme dans « Le Procès »K est face à une administration imposante, indéchiffrable, à un pouvoir déifié, totalitaire. Comme dans « Le Procès », on retrouve des personnages souffreteux, souvent alités, épuisés, négligés.

Pas facile de s'y retrouver dans cet univers absurde. J'ai parfois eu envie de lâcher le livre, mais la curiosité pousse à essayer de comprendre où tout cela peut bien nous mener.

Ses multiples manœuvres pour accéder aux fonctionnaires de ce château où toutes les décisions sont prises, se heurtent à la lenteur et à l'incompréhension de la hiérarchie, à l'aveuglement et au respect absolu de ces villageois pour les fonctionnaires.

K l'étranger n'est pas compris, il insiste trop pour se faire sa place au château, alors que tous sont dociles et acceptent les bizarreries de l'administration sans broncher.

Quelle est donc la nature de cette administration hautement hiérarchisée et indéchiffrable ? Qui sont ces fonctionnaires inaccessibles, à la fois sérieux et comiques, qui semblent jouer au chat et à la souris avec les villageois ?

K ne pourra pas entrer dans ce château, malgré tous ses efforts pour s'intégrer à la communauté villageoise. On va le rabaisser, le mépriser, l'humilier. Il ne perd pas courage. Il est rusé et opportuniste, pas vraiment sincère. Il veut arriver facilement, là où les autres n'ont pas abouti et tous les moyens sont bons, en passant par la séduction et la manipulation. C'est sans compter sur les mystères de ce château. Le château dicte sa loi, il n'y a aucune faille, aucune erreur envisageable.

On se perd facilement à la lecture de ce roman. On a nous aussi l'impression d'emprunter le chemin qui mène au château et de rencontrer de multiples obstacles, des pièges, des sous-entendus. Les personnages sont ambiguës, compliqués, capricieux, enfantins, hypocrites.

K semble avoir tenté d'accéder à un destin inaccessible. Pourquoi aurait-il plus le droit que les autres d'être élu parmi les grands personnages du château ? Sa quête est perdue d'avance. Là-haut, au château, on se joue d'eux depuis toujours. Ils ont le pouvoir absolu. À l'image d'un Dieu, manipulant les villageois, comme des marionnettes. Les laissant parfois espérer pour les voir implorer ensuite un pardon, comme c'est le cas pour la famille de Barnabé.

Comme dans « Le Procès »K est face à une administration imposante, indéchiffrable, à un pouvoir déifié, totalitaire. Comme dans « Le Procès », on retrouve des personnages souffreteux, souvent alités, épuisés, négligés.

Pas facile de s'y retrouver dans cet univers absurde. J'ai parfois eu envie de lâcher le livre, mais la curiosité pousse à essayer de comprendre où tout cela peut bien nous mener.

Joseph K…, un cadre bancaire voit débarquer chez lui, un beau matin, deux mystérieux agents, qui lui signifient qu'il est en état d’arrestation et qu’il sera jugé…Qui l'accuse, lui qui se prétend innocent ? …mais innocent de quoi, quand aucun motif n’est stipulé ? Quand aura lieu son procès ?

Autant de questions dénuées de sens que se pose Joseph K… En vain…puisque derrière et surtout au dessus de tout cela se trouve « La Loi »…

Un ouvrage inachevé à la mort de Frantz Kafka, qui en avait interdit la publication. Un grand merci à Max Brod , ami et exécuteur testamentaire de l’auteur, de n’en avoir eu cure…

Un texte dérangeant, oppressant, même, dans la mesure où il pose une question fondamentale : « Peut-on être innocent dans l’absolu ? » ; et que cette question nous concerne tous.

Innocent, c’est ce que croit être Joseph K…, alors que de son aveu même, il ne connaît pas La Loi… Il finira par admettre sa culpabilité devant La Loi et tentera de se faire acquitter…

Publié en 1925, « Le procès » reste également, à mes yeux, un texte prémonitoire décrivant avant l’heure les méthodes de destruction mentale en usage dans les geôles communistes : absence de chef d'inculpation, mise à l'isolement, déclarations contradictoires ...et au final, acceptation d'une culpabilité sans accusation, autocritique... On connaît la suite.

Il n’est que de relire « Le zéro et l’infini » d’Arthur Koestler pour s’en convaincre…

Dérangeant, oppressant, mais remarquable !

Autant de questions dénuées de sens que se pose Joseph K… En vain…puisque derrière et surtout au dessus de tout cela se trouve « La Loi »…

Un ouvrage inachevé à la mort de Frantz Kafka, qui en avait interdit la publication. Un grand merci à Max Brod , ami et exécuteur testamentaire de l’auteur, de n’en avoir eu cure…

Un texte dérangeant, oppressant, même, dans la mesure où il pose une question fondamentale : « Peut-on être innocent dans l’absolu ? » ; et que cette question nous concerne tous.

Innocent, c’est ce que croit être Joseph K…, alors que de son aveu même, il ne connaît pas La Loi… Il finira par admettre sa culpabilité devant La Loi et tentera de se faire acquitter…

Publié en 1925, « Le procès » reste également, à mes yeux, un texte prémonitoire décrivant avant l’heure les méthodes de destruction mentale en usage dans les geôles communistes : absence de chef d'inculpation, mise à l'isolement, déclarations contradictoires ...et au final, acceptation d'une culpabilité sans accusation, autocritique... On connaît la suite.

Il n’est que de relire « Le zéro et l’infini » d’Arthur Koestler pour s’en convaincre…

Dérangeant, oppressant, mais remarquable !

Je crois que La Métamorphose est le roman le plus triste que j'ai jamais lu. Le désir de bien faire malgré une exclusion complète, une lutte sans espoir ou avec le dérisoire espoir de plaire dans lequel chaque lecteur un tant soit peu sensible, c'est-à-dire qui a été exposé à une forme de rejet à un moment ou un autre, ne serait-ce que dans le deuil d'un parent qui nous est cher, peut se reconnaître.

J'ai toujours été hantée moi-même par la peur d'être en retard, et par le sentiment de ne pas exister pour autrui. Un sentiment qui s'alliait à une sourde révolte.

Grégoire Samsa est tué par son père. Nous n'avons pas besoin de La lettre au Père pour imaginer ce dominateur qu'était Mr Kafka au point que son fils n'ose lui écrire : Mr Samsa est le double pratiquement surréaliste dans sa cruauté, de ce père, aimant sans doute, dans le cas de Kafka, mais destructeur.

Il faut une expérience du malheur absolu pour écrire un tel roman, même si le sarcasme n'en est pas absent. Qui dit sarcasme ou humour noir dit détachement. L'élément fantastique du début est vite évacué dans l'absurdité du quotidien et le surnaturel devient naturel.

On trouve les mêmes éléments dans "Le Double" de Dostoïevski, "Le Manteau" et "Le Nez" de Gogol, La Femme Changée en Renard" de David Garnett.

Tous ces romans participent à la fois du réel et du surnaturel. En tant que tels, ils nous donnent des émotions doubles en nous faisant accéder à l'allégorie.

Si je devais citer un autre roman qui m'a émue par le sentiment d'exclusion qu'il décrit, ce serait le chef d'oeuvre auto-biographique de Jules Renard, "Poil de Carotte". Jules Renard, célèbre pour ses épigrammes, était essentiellement pessimiste. ("Tous les hommes naissent égaux, le lendemain ils ne le sont plus", "L'homme, ce condamné à mort"). Ce n'est peut-être pas un hasard d'ailleurs si Jules Renard avait sympathisé avec Edmond Rostand car Cyrano de Bergerac n'est-il pas le summum de l'échec amoureux et de la souffrance affective?

J'ai conscience que ces oeuvres n'ont en commun que la notion de malheur. Mais c'est bien de cela qu'il s'agît.

Un détail, qui a son importance à mes yeux. Je suis tombée récemment sur une couverture folio de La Métamorphose qui représentait un petit insecte de rien du tout... Or, quand j'avais douze ans, le livre de poche s’enorgueillissait d'une bête monstrueuse qui effectivement devait avoir du mal à passer sous le canapé. Terrifiée, je tenais la couverture du livre du bout des doigts. Alors un cafard qui s'apparenterait presque à la coccinelle, je dis non!

J'ai toujours été hantée moi-même par la peur d'être en retard, et par le sentiment de ne pas exister pour autrui. Un sentiment qui s'alliait à une sourde révolte.

Grégoire Samsa est tué par son père. Nous n'avons pas besoin de La lettre au Père pour imaginer ce dominateur qu'était Mr Kafka au point que son fils n'ose lui écrire : Mr Samsa est le double pratiquement surréaliste dans sa cruauté, de ce père, aimant sans doute, dans le cas de Kafka, mais destructeur.

Il faut une expérience du malheur absolu pour écrire un tel roman, même si le sarcasme n'en est pas absent. Qui dit sarcasme ou humour noir dit détachement. L'élément fantastique du début est vite évacué dans l'absurdité du quotidien et le surnaturel devient naturel.

On trouve les mêmes éléments dans "Le Double" de Dostoïevski, "Le Manteau" et "Le Nez" de Gogol, La Femme Changée en Renard" de David Garnett.

Tous ces romans participent à la fois du réel et du surnaturel. En tant que tels, ils nous donnent des émotions doubles en nous faisant accéder à l'allégorie.

Si je devais citer un autre roman qui m'a émue par le sentiment d'exclusion qu'il décrit, ce serait le chef d'oeuvre auto-biographique de Jules Renard, "Poil de Carotte". Jules Renard, célèbre pour ses épigrammes, était essentiellement pessimiste. ("Tous les hommes naissent égaux, le lendemain ils ne le sont plus", "L'homme, ce condamné à mort"). Ce n'est peut-être pas un hasard d'ailleurs si Jules Renard avait sympathisé avec Edmond Rostand car Cyrano de Bergerac n'est-il pas le summum de l'échec amoureux et de la souffrance affective?

J'ai conscience que ces oeuvres n'ont en commun que la notion de malheur. Mais c'est bien de cela qu'il s'agît.

Un détail, qui a son importance à mes yeux. Je suis tombée récemment sur une couverture folio de La Métamorphose qui représentait un petit insecte de rien du tout... Or, quand j'avais douze ans, le livre de poche s’enorgueillissait d'une bête monstrueuse qui effectivement devait avoir du mal à passer sous le canapé. Terrifiée, je tenais la couverture du livre du bout des doigts. Alors un cafard qui s'apparenterait presque à la coccinelle, je dis non!

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Le livre qui vous a bouleversé

Mijouet

136 livres

Petits mais costauds

Gwen21

75 livres

Auteurs proches de Franz Kafka

Lecteurs de Franz Kafka Voir plus

Quiz

Voir plus

La métamorphose, de Kafka

Comme d'habitude, quel est le prénom du personnage principal ?

Georges

Grégoire

Gregor

Grigory

7 questions

227 lecteurs ont répondu

Thème : La métamorphose de

Franz KafkaCréer un quiz sur cet auteur227 lecteurs ont répondu