Citations de Jean Raspail (296)

Essayons de cerner l'essentiel : la pérennité de l'homme, lorsque au moins il en a conscience, si misérablement et grotesquement inutile qu'il se représente à lui-même aux heures de découragement. Cette conscience-là, comment la retrouverait-il, comment y puiserait-il la force de durer et la fierté d'avoir duré, sinon en baissant la tête vers les abîmes du passé et en plongeant dans ces profondeurs un regard aveugle et reconnaissant ? Voici le malllon doué de vie qui prend conscience de la chaîne ininterrompue à laquelle il appartient. Vers l'avenir, c'est le vide sidéral, peuplé de foules en suspens, livré aux plèbes. Il est le dernier mailIon : de l'avenir il ne sait rien et l'ébauche des maillons suivants qui se forment l'inquiète. Il peut ensemencer conformément aux lois de l'espèce, par les temps que nous vivons il n'engendrera que l'incertitude, quelque chose et quelqu'un qui lui ressembleront de moins en moins et qui, très vite, ne lui ressembleront plus du tout et ne ressembleront plus à rien. Tandis qu'à l'opposé, combien la chaîne se révèle solide, si toutefois on veut bien s'aviser de son existence !

— La fresque a été peinte il y a dix ans, dit Samuel, mais la scène qu'elle représente date de l'hiver 1667, à deux cents lieues au nord de Ragen, en réalité pas loin d'Augusta, à hauteur de la neuvième forêt dont, vous le savez, il ne reste rien. Nous l'avons intitulée : Convoi de la puissante maison Chapak revenant d'une expédition de traite aux lisières de la Borée. La barbe blanche, c'est le vieux Samuel, le plus important marchand de Ragen. L'homme à cheval qui ressemble à Isaac, eh bien, c'est Isaac, le fils aîné de Samuel. Quant à l’énigmatique beauté dont on n'aperçoit que les yeux, c'est Sarah, la seconde femme de Samuel, un personnage très romanesque. L'œuvre a été exécutée de mémoire, et la nôtre est une vraie mémoire de Juifs, de génération en génération. Pas un mot n'a été perdu à la transmission. C'est pourquoi j'ai pu décrire la scène avec pas mal de détails au jeune peintre polonais que j'avais engagé. On racontait, on racontait, Isaac et moi, et il traduisait avec son pinceau. Et voyez, nous ne vous avons pas oublié...

Depuis combien de temps parlait-il ? Une partie de ce qu'il disait m'avait sans doute échappé. J'avais le crâne vrillé de douleurs. Un étau m'enserrait les tempes, avec des sifflements d'oreilles à hurler à travers lesquels son récit se frayait difficilement un chemin. Je tentai de m'accrocher. Ah oui, le jeune peintre polonais... Et on ne m'avait pas oublié... Pourquoi moi ?... Les sifflements s'atténuèrent et j'entendis Samuel me dire :

— Tenez, là-haut, à l'extrémité droite de la fresque, vous pouvez apercevoir le petit homme caché dans les hautes branches d'un arbre. Il n'est pas facile à repérer... Il se confond avec l'écorce des sapins... Son bonnet... Il a un arc à la main...

Depuis combien de temps parlait-il ? Une partie de ce qu'il disait m'avait sans doute échappé. J'avais le crâne vrillé de douleurs. Un étau m'enserrait les tempes, avec des sifflements d'oreilles à hurler à travers lesquels son récit se frayait difficilement un chemin. Je tentai de m'accrocher. Ah oui, le jeune peintre polonais... Et on ne m'avait pas oublié... Pourquoi moi ?... Les sifflements s'atténuèrent et j'entendis Samuel me dire :

— Tenez, là-haut, à l'extrémité droite de la fresque, vous pouvez apercevoir le petit homme caché dans les hautes branches d'un arbre. Il n'est pas facile à repérer... Il se confond avec l'écorce des sapins... Son bonnet... Il a un arc à la main...

Sept cavaliers quittèrent la ville au crépuscule par la porte de l'Ouest qui n'était plus gardée

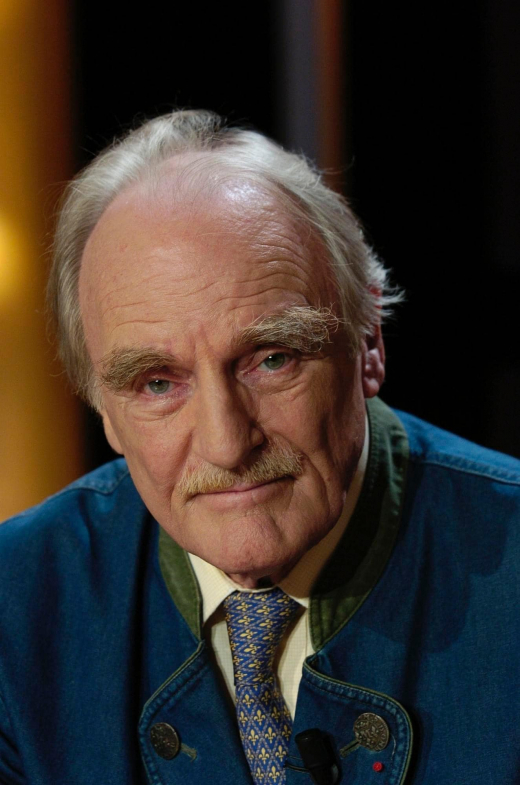

Jean Raspail

Jean Raspail

Silve se prit à penser que le brigadier Vassili, enseveli au milieu de cette majesté glacée, n'était peut-être pas mort pour rien. Que Dieu existe ou non, l'âme d'un chrétien mort irradie, et c’est pour cela que les pays chrétiens, par le poids de leurs milliards de défunts enfouis dans la terre depuis tant de siècles, offrent une douceur incomparable quelle que soit la rudesse de la nature.

Sept cavaliers quittèrent la ville au crépuscule par la porte de l'Ouest qui n'était plus gardée

Jean Raspail

Jean Raspail

- Admettons... Et pourtant, j'ai la conviction que ce qui nous sépare aujourd'hui de la Ville et de ceux que nous y avons laissés, c'est déjà l'éternité et qu'il en était ainsi dès la première minute où nous nous sommes éloignés d'eux. N'est-ce pas dans l'ordre, après tout ? Dieu n’est-il pas descendu sur terre justement pour peupler cette éternité-là, pour nous annoncer que nous nous y retrouverions tous ensemble le jour où il l'aura décidé ?

Le téléphone sonne. Le président décroche et répond au Premier ministre qui s'inquiète.

- C'est vrai, nous avons oublié l'heure. L'ampleur des problèmes... Ne pas bâcler la France... Veuillez nous excuser auprès de nos amis. Nous descendrons à une heure précise. Prévenez la presse...

Il a répondu machinalement. Sans plus accorder d’attention au corps de M. Zed d'où s'échappe un ruisselet de sang qui serpente sur le tapis, le président se dispose à attendre. Il croise ses mains sous son menton. Un léger sourire erre sur ses lèvres. Il semblerait même qu'il s'amuse de la situation comme s'il venait de lui trouver une issue qui fût cocasse. Un voyant rouge s'allume à son bureau. L'interphone grésille. Il ne bouge pas. À une heure et deux minutes, les portes s'ouvrent. Le général s'avance et dit : « Monsieur le président... » puis baisse le nez sur le tapis et s'écrie :

- Nom de Dieu!

Eh oui ! dit le président. Un joli coup. J'en réclame l’entière responsabilité.

in « La passation du pouvoir »

- C'est vrai, nous avons oublié l'heure. L'ampleur des problèmes... Ne pas bâcler la France... Veuillez nous excuser auprès de nos amis. Nous descendrons à une heure précise. Prévenez la presse...

Il a répondu machinalement. Sans plus accorder d’attention au corps de M. Zed d'où s'échappe un ruisselet de sang qui serpente sur le tapis, le président se dispose à attendre. Il croise ses mains sous son menton. Un léger sourire erre sur ses lèvres. Il semblerait même qu'il s'amuse de la situation comme s'il venait de lui trouver une issue qui fût cocasse. Un voyant rouge s'allume à son bureau. L'interphone grésille. Il ne bouge pas. À une heure et deux minutes, les portes s'ouvrent. Le général s'avance et dit : « Monsieur le président... » puis baisse le nez sur le tapis et s'écrie :

- Nom de Dieu!

Eh oui ! dit le président. Un joli coup. J'en réclame l’entière responsabilité.

in « La passation du pouvoir »

Par-delà l'antichambre présidentielle, dans l'enfilade des bureaux, on perçoit la rumeur d'une foule qui s'approche.

- Capitaine ! ordonne le général. Filez par le petit escalier, celui qui donne dans la cour d'honneur. Dites de ma part au colonel de nettoyer le palais et de boucler tout le monde dans les salons du rez-de-chaussée. J'ai dit : tout le monde !

- Le colonel ne me croira pas.

- J'y vais.

Il y court. Il est fou de joie. Il va faire donner la Garde ! II va balayer cette racaille ! Pour un soldat, l'ennemi vrai, le seul, c'est toujours le civil. Enfin il va la gagner, sa première et dernière bataille !

Qu'on imagine deux cents braves types en tenue Napoléon III, voués à l'astiquage des buffleteries et des boutons d'uniforme, au bichonnage des pompons de shako, dont le regard s'est vidé de toute curiosité à force d'être porté en avant à la distance réglementaire des vingt pas du garde-à-vous d'apparat, qu'on imagine ces paisibles soldats soudain requis à un maintien de l'ordre pour lequel ils n'ont pas été entraînés. C'est merveille à voir ! Ils en font trop. Dans l'épaisseur de leur âme doit reposer quelque vieux compte à régler. Peut-être le sursaut de la dignité militaire, une honte à laver, celle de leur drapeau s'inclinant par métiers devant trop de guignols ou d'honneurs rendus à trop de misérables, qui le saura jamais ? II y a des coups de crosse qui ne sont pas perdus pour tout le monde, des coups de plat de sabre d'officier sur des derrières ministériels et des postérieurs parlementaires. Et la presse ! Un désastre ! Reconduite à la hussarde jusque sur le trottoir de la rue Saint-Honoré qui retentit encore de ses vertueuses clameurs de vierge forcée. De ce hourvari, plus tard, on ne trouvera pas une photo. Ni des scènes d'outrage dont furent témoins les salons du rez-de-chaussée, qualifiées d'effrayantes par tant d'innocentes victimes. Qu'on en juge ! Le brave général ne porte pas d'arme. Seulement une badine, l'une des dernières de l'armée française. La brandissant dans le feu de l'action et sans trop y penser, quelle n'est pas sa stupéfaction de voir soudain s'aplatir un millier de députés, de sénateurs, d'anciens et de nouveaux ministres, sur les tapis des salons et les parquets marquetés. Un mot court la foule : putsch ! La Garde républicaine putschiste ! A qui se fier ! Les plus courageux s’esquivent par les fenêtres. Le reste se tasse comme des moutons le long des murs des salons et sur le troupeau apeuré s’abat le silence qui suit les catastrophes irrémédiables.

L'ordre règne à l’Élysée.

in « La passation du pouvoir »

- Capitaine ! ordonne le général. Filez par le petit escalier, celui qui donne dans la cour d'honneur. Dites de ma part au colonel de nettoyer le palais et de boucler tout le monde dans les salons du rez-de-chaussée. J'ai dit : tout le monde !

- Le colonel ne me croira pas.

- J'y vais.

Il y court. Il est fou de joie. Il va faire donner la Garde ! II va balayer cette racaille ! Pour un soldat, l'ennemi vrai, le seul, c'est toujours le civil. Enfin il va la gagner, sa première et dernière bataille !

Qu'on imagine deux cents braves types en tenue Napoléon III, voués à l'astiquage des buffleteries et des boutons d'uniforme, au bichonnage des pompons de shako, dont le regard s'est vidé de toute curiosité à force d'être porté en avant à la distance réglementaire des vingt pas du garde-à-vous d'apparat, qu'on imagine ces paisibles soldats soudain requis à un maintien de l'ordre pour lequel ils n'ont pas été entraînés. C'est merveille à voir ! Ils en font trop. Dans l'épaisseur de leur âme doit reposer quelque vieux compte à régler. Peut-être le sursaut de la dignité militaire, une honte à laver, celle de leur drapeau s'inclinant par métiers devant trop de guignols ou d'honneurs rendus à trop de misérables, qui le saura jamais ? II y a des coups de crosse qui ne sont pas perdus pour tout le monde, des coups de plat de sabre d'officier sur des derrières ministériels et des postérieurs parlementaires. Et la presse ! Un désastre ! Reconduite à la hussarde jusque sur le trottoir de la rue Saint-Honoré qui retentit encore de ses vertueuses clameurs de vierge forcée. De ce hourvari, plus tard, on ne trouvera pas une photo. Ni des scènes d'outrage dont furent témoins les salons du rez-de-chaussée, qualifiées d'effrayantes par tant d'innocentes victimes. Qu'on en juge ! Le brave général ne porte pas d'arme. Seulement une badine, l'une des dernières de l'armée française. La brandissant dans le feu de l'action et sans trop y penser, quelle n'est pas sa stupéfaction de voir soudain s'aplatir un millier de députés, de sénateurs, d'anciens et de nouveaux ministres, sur les tapis des salons et les parquets marquetés. Un mot court la foule : putsch ! La Garde républicaine putschiste ! A qui se fier ! Les plus courageux s’esquivent par les fenêtres. Le reste se tasse comme des moutons le long des murs des salons et sur le troupeau apeuré s’abat le silence qui suit les catastrophes irrémédiables.

L'ordre règne à l’Élysée.

in « La passation du pouvoir »

Dans la grande maison de verre de New York, l'ONU siégeait toujours et contrôlait le monde. Au milieu d'une ville transformée, ce vénérable bâtiment avait été classé monument historique, et soigneusement entretenu.

Il partageait avec le Palais de Versailles, le Kremlin, les Pyramides et l’Acropole le ruban bleu du tourisme, recevait chaque année des millions de visiteurs. On expliquait d'abord à ces foules les luttes stériles de jadis. Puis on leur montrait le fonctionnement des multiples services où le bonheur du monde s'organisait dans la concorde et l'efficacité. Le respect, la reconnaissance, l'enthousiasme, et l'obéissance, tels étaient, en 2081, les sentiments que chaque homme et chaque femme, sur la terre, éprouvait à regard de l'ONU.

Il partageait avec le Palais de Versailles, le Kremlin, les Pyramides et l’Acropole le ruban bleu du tourisme, recevait chaque année des millions de visiteurs. On expliquait d'abord à ces foules les luttes stériles de jadis. Puis on leur montrait le fonctionnement des multiples services où le bonheur du monde s'organisait dans la concorde et l'efficacité. Le respect, la reconnaissance, l'enthousiasme, et l'obéissance, tels étaient, en 2081, les sentiments que chaque homme et chaque femme, sur la terre, éprouvait à regard de l'ONU.

Mort de M. de Tounens le 17 septembre 1878. — Ingratitude et absence des ducs et comtes patagons. — Où l'académicien André Maurois découvre en 1947 la tombe d'Antoine de Tounens. — Lendemain de Toussaint au cimetière de Tourtoirac. — Ultime vérité : la tombe de Sa Majesté est vide.

Voici ce que m'avait révélé en effet il y a une vingtaine d'années M. Villot, instituteur à la retraite, qui avait enseigné plus de quarante ans à Tourtoirac et pour qui Antoine de Tounens était encore plus familier qu'à moi-même : la tombe de Sa Majesté est vide ! Les vieilles gens du pays pourraient encore le confirmer. En 1947, lors de la visite d'André Maurois, personne n'osa avouer au célèbre académicien que la tombe du prince infortuné avait été laissée à l'abandon et que plus personne ne savait où elle se trouvait dans le cimetière, probalement désaffectée et les restes augustes de Sa Majesté dispersés depuis belle lurette dans la fosse Commune. Plutôt que de perdre la face, le maire a l'époque, M. Raoul Devort, désigna donc au hasard à l'illustre André Maurois un vague renflement de terre, ancienne tombe anonyme et vide. Là fut érigée la stèle.

Que cela ne décourage pas les pèlerins. Au contraire. La méditation devient sidérale. Le trône et la tombe sont vides. Vive le Roi !

Voici ce que m'avait révélé en effet il y a une vingtaine d'années M. Villot, instituteur à la retraite, qui avait enseigné plus de quarante ans à Tourtoirac et pour qui Antoine de Tounens était encore plus familier qu'à moi-même : la tombe de Sa Majesté est vide ! Les vieilles gens du pays pourraient encore le confirmer. En 1947, lors de la visite d'André Maurois, personne n'osa avouer au célèbre académicien que la tombe du prince infortuné avait été laissée à l'abandon et que plus personne ne savait où elle se trouvait dans le cimetière, probalement désaffectée et les restes augustes de Sa Majesté dispersés depuis belle lurette dans la fosse Commune. Plutôt que de perdre la face, le maire a l'époque, M. Raoul Devort, désigna donc au hasard à l'illustre André Maurois un vague renflement de terre, ancienne tombe anonyme et vide. Là fut érigée la stèle.

Que cela ne décourage pas les pèlerins. Au contraire. La méditation devient sidérale. Le trône et la tombe sont vides. Vive le Roi !

Récit de l’amiral de Castelbajac, ancien commandant de la Jeanne-d'Arc en Terre de Feu : Le président Georges Pompidou et son « cousin » Orélie-Antoine de Tounens, roi de Patagonie.

«A midi se présenta la vedette présidendelle, saluée par les bâtiments de l'escadre, équipages rangés à la bande. Je fis tirer par les canons de la Jeanne les vingt et un coups réglementaires, pendant que l'équipage, aligné tout le long des rambardes, poussait les non moins réglementaires cris de "Vive la République !", accueillant ensuite à la coupée un Georges Pompidou escorté de quatre ministres et d'une suite nombreuse d'amiraux, d'élus du peuple, de journalistes et de photographes. Le Président avait l'air morose. Il venait de se faire méchamment chahuter en ville par des Bretons contestataires...

Le Président (...) soudain, s'adressa à moi : "Alors, commandant, parlez-moi de votre campagne. "Je m'exécutai. Le sujet était vaste mais facile à exposer.Je lui expliquai comment j'avais prévu de passer à la fois par le Horn et par Magellan, pour remonter ensuite par les canaux de Patagonie. "Patagonie, dites-vous ! Mais mon cher commandant, avec un peu de chance, vous devriez rencontrer Antoine de Tounens, roi de Patagonie et d'Araucanie, ou à tout le moins son fantôme. Si vous les voyez, transmettez-lui l'amical salut de son cousin, le président de la République française..."

(...) Constatant mon air éberlué, le Président était ravi : "Comment vous, un gentilhomme gascon, vous n'avez jamais entendu parler de ce charmant fantaisiste périgourdin ! Nous en étions au dessert. Heureux d'échapper à la crise de l'ardchaut et au psychodrame électoral de Landerneau, le Président nous raconta avec verve l'épopée de cet étonnant souverain. Les quatre députés bretons, bouche bée, en oubliaient de manger leurs tartelettes.

« Café, cigares, liqueurs, tout cela allait très vite. Discours sur le pont d'envol : le Président exposa aux midships ce que serait la marine de demain. Pas une note, pas une hésitation. Il possédait son sujet à fond. Arriva le moment des adieux. Georges Pompidou, serein et reposé, quitta la Jeanne à regret. Au moment de descendre l'échelle de coupée, il me glissa à l’oreille, en souriant : "Encore une fois, commandant, n'oubliez pas de saluer mon cousin Orélie-Antoine Ier, roi de Patagonie..."

« Nous avons appareillé aussitôt. Il était seize heures précises, 22 octobre 1971. La Jeanne en route pour la Patagonie... »

«A midi se présenta la vedette présidendelle, saluée par les bâtiments de l'escadre, équipages rangés à la bande. Je fis tirer par les canons de la Jeanne les vingt et un coups réglementaires, pendant que l'équipage, aligné tout le long des rambardes, poussait les non moins réglementaires cris de "Vive la République !", accueillant ensuite à la coupée un Georges Pompidou escorté de quatre ministres et d'une suite nombreuse d'amiraux, d'élus du peuple, de journalistes et de photographes. Le Président avait l'air morose. Il venait de se faire méchamment chahuter en ville par des Bretons contestataires...

Le Président (...) soudain, s'adressa à moi : "Alors, commandant, parlez-moi de votre campagne. "Je m'exécutai. Le sujet était vaste mais facile à exposer.Je lui expliquai comment j'avais prévu de passer à la fois par le Horn et par Magellan, pour remonter ensuite par les canaux de Patagonie. "Patagonie, dites-vous ! Mais mon cher commandant, avec un peu de chance, vous devriez rencontrer Antoine de Tounens, roi de Patagonie et d'Araucanie, ou à tout le moins son fantôme. Si vous les voyez, transmettez-lui l'amical salut de son cousin, le président de la République française..."

(...) Constatant mon air éberlué, le Président était ravi : "Comment vous, un gentilhomme gascon, vous n'avez jamais entendu parler de ce charmant fantaisiste périgourdin ! Nous en étions au dessert. Heureux d'échapper à la crise de l'ardchaut et au psychodrame électoral de Landerneau, le Président nous raconta avec verve l'épopée de cet étonnant souverain. Les quatre députés bretons, bouche bée, en oubliaient de manger leurs tartelettes.

« Café, cigares, liqueurs, tout cela allait très vite. Discours sur le pont d'envol : le Président exposa aux midships ce que serait la marine de demain. Pas une note, pas une hésitation. Il possédait son sujet à fond. Arriva le moment des adieux. Georges Pompidou, serein et reposé, quitta la Jeanne à regret. Au moment de descendre l'échelle de coupée, il me glissa à l’oreille, en souriant : "Encore une fois, commandant, n'oubliez pas de saluer mon cousin Orélie-Antoine Ier, roi de Patagonie..."

« Nous avons appareillé aussitôt. Il était seize heures précises, 22 octobre 1971. La Jeanne en route pour la Patagonie... »

- Monsieur l'abbé, je suis heureux de vous voir.

On peut s'étonner de ce formalisme. En 1960, cependant, et pour quelques années encore, c'était ainsi qu'un prêtre s'adressait à un autre et en atten

dait la réciproque, à moins qu'ils n'eussent été liés d'amitié auparavant, camarades de séminaire par exemple, ayant usé leurs soutanes sur les mêmes bancs. Le voussoiement était de rigueur, et l'emploi de « monsieur », la règle. Il en était d'ailleurs de même dans tous les grands corps de la société. Quand les hommes politiques se sont mis à se tutoyer et à s'appeler grassement par leurs prénoms, un usage qui ne comporte plus d'exception aujourd'hui, et cela jusqu'au plus haut niveau de l'Etat, la dignité au moins apparente des fonctions a sombré dans les vulgarités de la complicité. A abolir les distances entre eux, ils ont fini par se ressembler au plus bas étage commun. Le clergé français, évêques en tête, a suivi la même ornière et avec les mêmes résultats.

On peut s'étonner de ce formalisme. En 1960, cependant, et pour quelques années encore, c'était ainsi qu'un prêtre s'adressait à un autre et en atten

dait la réciproque, à moins qu'ils n'eussent été liés d'amitié auparavant, camarades de séminaire par exemple, ayant usé leurs soutanes sur les mêmes bancs. Le voussoiement était de rigueur, et l'emploi de « monsieur », la règle. Il en était d'ailleurs de même dans tous les grands corps de la société. Quand les hommes politiques se sont mis à se tutoyer et à s'appeler grassement par leurs prénoms, un usage qui ne comporte plus d'exception aujourd'hui, et cela jusqu'au plus haut niveau de l'Etat, la dignité au moins apparente des fonctions a sombré dans les vulgarités de la complicité. A abolir les distances entre eux, ils ont fini par se ressembler au plus bas étage commun. Le clergé français, évêques en tête, a suivi la même ornière et avec les mêmes résultats.

Le bonheur est un mot qui n’existe pas dans la langue des Alakalufs, ni aucun vocable similaire. On a faim ou on est rassasié, on est malade ou bien portant, on a chaud ou on a froid, on se serre les uns contre les autres sous la peau de phoque, dans la hutte, et de cette chaleur animale de la chair naît une sorte d’apaisement de l’âme qu’on partage sans l’exprimer. Mais le bonheur ? On rit quelquefois, on chante, mais comme cela ne dure jamais et se paye ensuite chèrement, les Alakalufs ne l’ont pas défini par un mot. En revanche ils en ont cent pour exprimer l’angoisse.

Sept cavaliers quittèrent la ville au crépuscule par la porte de l'Ouest qui n'était plus gardée

Jean Raspail

Jean Raspail

Le printemps était arrivé. Un printemps de montagne, encore timide. Au soleil la neige fondait mais résistait dans les zones d'ombre. L'herbe apparaissait par larges plaques, une herbe d'altitude, courte mais drue, intensément verte, que les chevaux broutaient avec appétit. Les ruisseaux sortaient de leur gangue de glace, découvrant une admirable eau limpide. Il faisait beau. Dans le ciel d'un bleu miraculeux tournoyait un aigle royal. Les hauts sommets n'étaient pas éloignés. Noir sur blanc, roc et neige. Ils se dessinaient dans l'air diaphane en une chaine ininterrompue qui se déployait sans fin vers le nord. Distante, à vol d'oiseau, d'une vingtaine de lieues, la plaine ne représentait plus, au loin, qu'une immense étendue imprécise.

Sept cavaliers quittèrent la ville au crépuscule par la porte de l'Ouest qui n'était plus gardée

Jean Raspail

Jean Raspail

La phrase ne fut point achevée. Le mot qu'avait retenu juste à temps Mgr Van Beck, prélat catholique, était le mot foi, évidemment, Silve l'avait aussi compris. Que Dieu existe ou non, on ne tente pas de le débusquer en lui proposant un marché : « Manifeste-toi, sors de tes nuées, il y va de ma foi ! » Ce n'est pas décent. Cela manque d'allure, de fierté. Cela manque aussi d'amour, et peut-être est-ce cela l'impossible, mais comment se tirer de là ? En tout cas cela manquerait d'honneur, et c'est ce que Mgr Van Beck pensait. L'honneur de l'homme est de croire en Dieu sans rien exiger en échange. A plus forte raison si au fond de soi-même il ne croit pas. Un incroyant qui prie se révèle en réalité un homme de grande foi. Tel était Mgr Van Beck, songeant à la colline sainte de Zurfenberg où il venait de se donner à lui-même rendez-vous...

Avant ce bisaïeul, qui ? Et avant lui, qui d’autre ? Et avant ce qui, qui encore ? Et avant celui-là, quel autre ancêtre encore plus éloigné ? Si je fais le compte des générations, nous devons vagabonder à travers le règne de Louis XV. Continuons. L'obscur sujet du roi bienaimé portait déjà le nom du petit homme, car on avait, depuis pas mal de temps, inventé l’identité. Et avant lui ? Encore avant ? Et avant avant ? Même en laissant la chaîne des questions sans réponse, l'exercice, pour peu qu'on s'obstine, devient vertigineux. En cinquante générations seulement, nous avons rejoint Charlemagne et ses successeurs immédiats, le Débonnaire, le Chauve et le Bègue, et nous ne sommes pas encore des Français ! Cinquante ancêtres dont le petit homme ni personne ne savent rien et vous allez me dire qu’il a toutes les excuses ? Il est inexcusable ...

Cinquante, c'est peu, avouez-le. Dans sa vie quoddienne, le petit homme connaît au moins cinquante personnes par leur nom, avec quelque chose autour, métier, famille. Et pourquoi pas cinquante ancêtres ? Pour une mémoire normale, je ne vois pas la différence.

Cinquante, c'est peu, avouez-le. Dans sa vie quoddienne, le petit homme connaît au moins cinquante personnes par leur nom, avec quelque chose autour, métier, famille. Et pourquoi pas cinquante ancêtres ? Pour une mémoire normale, je ne vois pas la différence.

— Écoutez ! me dit-il en posant sa main sur mon bras. Un autre disque très rare. L'hymne de Maximilien, empereur du Mexique! Napoléon III trahit Maximilien comme il trahit Antoine de Tounens, à peu près à la même époque. Hymne banni de la cour impériale, on le comprend. Interdit à la Légion étrangère, malgré Camerone, par nos généraux républicains. Il n'en reste qu’une seule partition, dans les archives privées de la famille royale belge. Il fut joué trois fois dans le courant de ce siècle. La première fois en 1923, le 19 juin, à Damas, en Syrie, par la fanfare-major de l'armée d'Orient, au jour anniversaire de l'exécution de Maximilien, fusillé par les Mexicains. Saugrenue, l’idée venait du général Weygand, haut-commissaire au Levant. La partition, directement de Bruxelles, par les services diplomatiques belges. Personne ne comprit rien à l'affaire, sauf ceux qui connaissaient le mystère de la naissance de Weygand, l'homme à la tête d'Indien et au caractère impérial. La fidélité, chez l'homme, c'est toujours une lubie. On crut à une lubie de Weygand... La deuxième fois, ce fut en 1927, au Palais de Laeken, en Belgique, devant le caveau des Saxe-Cobourg où s'enfonçait lentement le cercueil de la pauvre vieille folle, Charlotte de Belgique, impératrice du Mexique. Fidélité très germanique. Solennité du souvenir. En droite ligne des forêts profondes de la Saxe. C’est pourquoi les Belges n ont jamais rien compris à leurs rois et que leurs rois le leur ont bien rendu...

la conscience de chacun est libre, cela est la dignité (...) mais pour porter des jugements vrais, la conscience a besoin de la vérité sur l'homme. Il leur rappelait l’Évangile selon saint Jean : "La vérité vous rendra libres..."

Sept cavaliers quittèrent la ville au crépuscule par la porte de l'Ouest qui n'était plus gardée

Jean Raspail

Jean Raspail

‘’Qu'avait donc écrit Osmond, l'évêque, à la première page de son calepin noir, à propos des sept cavaliers quittant la Ville au crépuscule, tête haute, sans se cacher, car ils ne fuyaient pas, ils ne trahissaient rien, espéraient moins encore...? C'était cela: l'espérance! Ils avaient cru tuer l'espérance, ils en avaient vidé leur âme comme on expulse un air vicié pour respirer enfin plus à l'aise, sans passé et sans avenir, sans mémoire, à l'exemple du chevalier de Dürer, éternel et inexpugnable, et voilà que l'espérance les avait ignoblement rattrapés, qu'elle était venue se rappeler à eux sous la forme de cette malheureuse fleur qui pourtant expirait sous leurs yeux et qu'ils en avaient célébré le symbole comme un assoiffé, dans le désert, découvrant une source et remerciant son créateur... Voilà ce qui leur était arrivé. Est-ce que cela ne leur suffisait pas qu'ils eussent chacun, au fond du cœur, une secrète espérance cachée ? Quel besoin avaient-ils ressenti, venu d'où, et de quelle façon, de s'en trouver une autre en commun à propos d'un détail infime, à propos de rien, c'est-à-dire à propos de tout, l'Espérance avec un grand E, l'insondable vertu d'espérance qui accompagne l'homme dès sa naissance et qui lui colle à la peau comme une illusoire cuirasse ? Elle les avait saisis par surprise. Peut-être ne les lâcherait-elle plus, à moins que la nuit ne l'emportât, comme elle emporte tant de choses. Silve pesta contre lui-même. Il s'était fait avoir comme un bleu... Il songea au cadet Vénier. Un bloc de pierre, ce garçon. A peine seize ans, et, déjà, d'une souveraine insensibilité. Au moins le plus jeune d'entre eux avait-il échappé au piège. Là-dessus Pikkendorff s'endormit.’’

Quelques mots nécessaires sur Saint-Loup. Jugé par beaucoup infréquentable, l'homme vaut la peine qu’on le considère, ne serait-ce que parce qu'en 1953 la quasi-totalité des académiciens Goncourt s'étaient mis d'accord pour décerner leur prestigieux prix à son roman « La nuit commence au cap Horn » et que le matin même de la réunion décisive du jury, chez Drouant, un inspecteur des Renseignements généraux fit le tour de tous les jurés pour les prévenir de l'épouvantable scandale qui s'ensuivrait s'ils persistaient dans leur choix : sous le masque de Saint-Loup se cachait un fasciste impénitent réfugié en Argentine, condamné à mort par contumace, gracié, amnistié en 1953 par la IVe République qui tentait en ce temps-là de réconcilier les Français, et qui s'appelait en réalité Marc Augier, rédacteur en chef de l'hebdomadaire collaborationniste La Gerbe et combattant sur le front de l'Est dans la L.V.F. Seule Colette refusa de s'incliner. Elle s'obstina dans son vote jusqu'au dernier tour de scrutin et le prix fut attribué à Pierre Gascar pour son roman « Le Temps des morts »... ]e ne discuterai pas ce choix. Simplement ai-je voulu rappeler que Saint-Loup ne manquait pas de talent, lequel lui fut en quelque sorte reconnu par un Goncourt in partibus.

Remontons dans le passé.

De même que ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique (en l'occurrence les Antilles et les rivages de Panama), ce n'est pas non plus Magellan qui a découvert le détroit qui porte son nom. Tous deux savaient où ils allaient. Un homme les avait renseignés. Il s'appelait Martin Behaïm. C'était lui, le visionnaire méthodique de notre globe rond et achevé. C'était lui qui était passé du portulan au globe terrestre, illumination majeure de cette fin du xve siècle, coup de tonnerre qui fit claquer les voiles des lourdes caravelles tapies au fond des quais à l'abri des regards indiscrets, et

dont les seuls capitaines connaissaient les destinations insensées.

Il vivait à Nuremberg, la Rome des géographes de ce temps là...

De même que ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique (en l'occurrence les Antilles et les rivages de Panama), ce n'est pas non plus Magellan qui a découvert le détroit qui porte son nom. Tous deux savaient où ils allaient. Un homme les avait renseignés. Il s'appelait Martin Behaïm. C'était lui, le visionnaire méthodique de notre globe rond et achevé. C'était lui qui était passé du portulan au globe terrestre, illumination majeure de cette fin du xve siècle, coup de tonnerre qui fit claquer les voiles des lourdes caravelles tapies au fond des quais à l'abri des regards indiscrets, et

dont les seuls capitaines connaissaient les destinations insensées.

Il vivait à Nuremberg, la Rome des géographes de ce temps là...

L’accueil varie d’un navire à l’autre, mais il est rarement malfaisant. Tout en s’amusant d’eux, on reste compatissant. Pour les passagers des paquebots, une distraction et une bonne action. On reçoit les sauvages à la salle à manger et on leur sert des plats de viande, du pain. On se tord de rire à les voir assis sur des chaises, nus, s’empiffrer avec leurs doigts et préférer à l’eau le vin qu’ils avalent goulûment à la bouteille, mais on est ému à l’idée qu’au moins ils mangent à leur faim, ces malheureux ! Les dames écrasent une larme. La forte odeur de leurs invités rappelle un peu celle du cirque. Cela fait aussi partie du spectacle. Puis on les emmène au salon. Parmi les velours cramoisis, les banquettes capitonnées, au milieu de tous ces passagers élégants, on se dit : « Mon Dieu qu’ils sont laids ! » Quelqu’un se met au piano, car on le sait sur les paquebots de la ligne : « Music sooths the savage breast », ainsi que l’a écrit Shakespeare. À chaque occasion, cela ne rate pas, c’est le clou du numéro, l’un de ces sauvages plonge la tête dans l’instrument pour regarder s’il y a quelqu’un dedans et n’y trouvant personne prend un air si ahuri que cette fois c’est de rire qu’on pleure. Ensuite on les prend par la main et on les fait danser. La farandole avec les sauvages est une des spécialités de la Cunard South America line. Passagers et sauvages mélangés, un tout nu pour un habillé, tout le monde est d’une gaieté folle, mais bien évidemment chacun ignore que les Alakalufs miment la gaieté qu’ils n’expriment jamais de cette façon, et d’ailleurs ils ne sont pas gais. Pourquoi le seraient-ils ? Ce qu’ils éprouvent, nul ne le sait : une pause dans l’écrasant ennui inconscient d’une vie qui a perdu tout sens au contact des étrangers. Mais les passagers, de bonne foi, pensent qu’ils ont apporté un peu de joie dans l’existence de ces malheureux… À la fin, il faut les pousser dehors. Sur le pont on procède au troc. Tabac et alcool sont de fortes monnaies d’échange. Les sauvages n’y résistent pas, jusqu’aux colliers de boutons de leurs femelles qu’ils cèdent pour quatre paquets de tabac alors qu’ils les avaient acquis autrefois contre les peaux de loutre ou de ragondin qui étaient leurs seuls vêtements, ou contre leurs femmes elles-mêmes. On leur fait aussi des cadeaux, « alakaluf, alakaluf », des boîtes de conserve vides, quelques pains, une bouteille. Chacun va fouiller le fond de ses malles. Tandis qu’ils embarquent dans leur canot, vieux pantalons, gilets déchirés, chapeaux défoncés, robes hors d’usage pleuvent sur leurs têtes.

Vient l’instant de la séparation.

Le canot déborde lentement de la haute coque du navire. Chacun se penche à la lisse. Sa taille paraît dérisoire, écrasée par l’hostilité ambiante. On fait silence. On s’aperçoit qu’on a trop ri et qu’on n’aurait pas dû tellement rire. À grands coups d’aviron les sauvages regagnent le pays de la détresse. Des enfants se tiennent au fond du canot, accroupis devant un maigre feu de bois qui fume plus qu’il ne chauffe sous la neige. Les regards ont de la peine à se déprendre. Ceux des Indiens, à ce moment-là, expriment une mélancolie animale insoutenable. Puis le fil invisible se rompt. Cela ne fait aucun bruit, sinon au fond de l’âme de chacun où éclate silencieusement le tumulte que produit la fission du temps.

Vient l’instant de la séparation.

Le canot déborde lentement de la haute coque du navire. Chacun se penche à la lisse. Sa taille paraît dérisoire, écrasée par l’hostilité ambiante. On fait silence. On s’aperçoit qu’on a trop ri et qu’on n’aurait pas dû tellement rire. À grands coups d’aviron les sauvages regagnent le pays de la détresse. Des enfants se tiennent au fond du canot, accroupis devant un maigre feu de bois qui fume plus qu’il ne chauffe sous la neige. Les regards ont de la peine à se déprendre. Ceux des Indiens, à ce moment-là, expriment une mélancolie animale insoutenable. Puis le fil invisible se rompt. Cela ne fait aucun bruit, sinon au fond de l’âme de chacun où éclate silencieusement le tumulte que produit la fission du temps.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Les romans les mieux notés

heros_pitch

195 livres

Le livre qui vous a bouleversé

Mijouet

136 livres

Auteurs proches de Jean Raspail

Lecteurs de Jean Raspail (1330)Voir plus

Quiz

Voir plus

Charade littéraire (7) facile

Mon premier est bon apôtre ...

Luc

Pierre

Marc

Jean

8 questions

91 lecteurs ont répondu

Thèmes :

littérature française

, jeux littéraires

, roman

, charades

, écrivain homme

, adapté au cinémaCréer un quiz sur cet auteur91 lecteurs ont répondu